身份建构与马英文学的发端:《海峡华人杂志》研究

2024-01-17赵颖

赵 颖

1897 年,《海峡华人杂志》创刊于英属马来亚,以季刊形式发行。因经济问题难以为继,1907 年12 月停刊。刊物发行的这十年,恰逢西方主导的社会现代化与传统文化的艰难复兴之时,可以看作是南洋华人在特殊时期所作的选择与努力。尽管办刊时间仅有10 年,但这已是殖民地时期马来亚土生华人刊物中维持时间最久的杂志。《海峡华人杂志》是一本英文刊物,限定的阅读者是具备英语读写能力的人群。该杂志的宗旨是培养海峡华人的身份认同,并进行宗教传播,表达对英国殖民政府的效忠,并培养侨领在社区管理上的责任感。该刊作为研究19 世纪末南洋社会的重要史料,国内尚无专门性的研究。本文拟以《海峡华人杂志》办刊情况和社会功能为切入点,针对那个时候的华人身份建构与马来西亚英语文学(简称马英文学)的发端展开讨论。

一、《海峡华人杂志》创刊的历史背景

近代马来社会的变迁是与来自西方社会的殖民统治相始终的。最早的西方殖民入侵是从葡萄牙人对马来亚的入侵开始的,导致马六甲王朝在1511 年灭亡。1641 年,荷兰殖民者取代了葡萄牙的殖民统治。18 世纪后期,英国开始对马来半岛的控制。1786 年,英国占领槟城。1819 年英国通过与荷兰人交换殖民地得到马六甲,随后联并新加坡,于1826 年成立海峡殖民地(Straits Settlements),统领槟城、马六甲和新加坡三地,俗称三州府。1867 年4 月1 日,英国殖民地接管三州府,并划入皇家殖民地(Crown Colony),设总督驻守新加坡,这样的政治体系一直延续至1946 年结束。西方的殖民统治带来了马来亚族裔政治、社会文化、文学生产等多方面的动荡和变迁。

英国殖民统治期间,殖民政府大量招徕劳工,以华人和印度人为主的移民源源不断地涌入马来亚。19 世纪开始的华人移民潮使得马来族群结构发生变化,华人成为马来亚第二大族群。英国殖民政府对马来半岛实施“分而治之”的管理,对不同族群设置职业分工和居所。在学校教育方面,英国殖民政府允许开设华语、马来语学校,同时大力发展英语教育。在这样的背景下,各个语言的出版物同时出现在马来亚地区。

新加坡和马六甲的印刷事业都发端于传教事业,而槟城的报业则是出于商业的需要。1815 年8 月5 日,英国传教士马礼逊(Robert Morrison)和米怜(William Miline,报刊署名博爱者)在马六甲创办了木刻版线装书《察世俗每月统记传》(Chinese Monthly Magazine,直译为《中国月刊》)。1828 年,英国伦敦布道会主办的中文报刊《天下新闻》(Universal Gazette)也在马六甲以活字散页的形式创刊,该刊由马六甲英华书院第三任校长,伦敦传教士奇德(Samuel Kidd)负责编辑和发行工作。这份刊物以单行本形式出现,使用活字印刷。1837 年,郭实腊在新加坡复刊《东西洋考每月统记传》(Inquiry of the Eastern and Western Oceans),该刊1833年创办于广州,作为在广州创办的近代第一份中文报刊,由于受到清政府的查办,加之当时中国人对于报刊,尤其是传教性质的报刊接受程度有限,在出版12 期后,迁至新加坡出版。

1824 年1 月,新加坡殖民地政府官员弗朗西斯·詹姆斯·伯纳德(Francis James Bernard)创办了第一份英文报刊《新加坡纪年报》(Singapore Chronicle),此后直至60 年代,有四家英文报刊《新加坡自由西报》(The Singapore Free Press),《海峡时报》(The Straits Times),《每日时报》(The Daily Tim)和《海峡观察报》(The Straits Observer)登上历史舞台。英文报刊的创办远早于其他语言,其影响是促进了马来亚办报意识的觉醒。新加坡学者王慷鼎和庄钦永先生根据《海峡殖民地政府公报》和《海峡殖民地档案》等一系列资料考证,1858 年已经出现了华文报刊《日昇报》。1876 年,新加坡又出现了泰米尔文报纸Singai-Warta-Mahniz 和马来文报纸Jawi Peranakan,其中泰米尔报纸的创办时间要比马来文报纸早数月。真正由华人自主创办的报纸是1881 年薛有礼创办的《叻报》。

在殖民政府眼中,英文的读写才是通往现代化之路,部分优秀的华人通过殖民政府提供的女皇奖学金赴英国读书。诸多因素促使华人中的知识分子对于文化启蒙和身份认同的觉醒,他们通过办刊来实现自我言说和政治参与。在19 世纪末海峡华人发行的各类出版物中,无论是就社会历史影响还是发行的时间长度与数量来看,最有影响的当属《海峡华人杂志》(Straits Chinese Magazine)。

二、《海峡华人杂志》的相关出版信息

殖民地时期的马来亚,英语的使用是能够带来一定的利益和价值的。这种价值不仅仅是语言本体在文化传承、信息传递或历史记录等方面的功能,还有在民族和谐与政治认同上的作用。这样的意义在出版信息和刊物内容上得到了一定的体现。

关于刊物的办刊宗旨,在《海峡华人杂志》首期发刊词中表示,这份刊物目的在于“促进海峡华人的文化活动,并结束华人中存在的舆论混乱状态①Straits Chinese Magazine,No.3,1897,p.2.”,“让高等教育的知识分子借此探讨各种社会和政治问题,凡是与全体海峡人民利益有关的事情,都在讨论的范围内。”②李元瑾:《林文庆的思想:中西文化的汇流与矛盾》,新加坡亚洲研究学会1990 年版,第231 页。因为在海峡华人中“需要一个媒介去宣传政治、社会和有关海峡华人社会事务的媒介,这些人群中,同样需要周期性的文学作品满足需要③Straits Chinese Magazine,No.3,1897,p.1.”。另一方面,《海峡华人杂志》在创刊初期希望按照伦敦文学协会所办类似杂志的方法出版,因此,这本英式刊物的投稿者多为受西式教育的中华基督教会会员。

最初两年,《海峡华人杂志》在新加坡最早的华人印务社——古友轩印刷,1899 年开始在海峡华人印务所印刷,1904 年在莱佛士坊的“殖民印务”印制,1906年在“海峡时代”印刷有限公司印刷。

第一期刊物确定订阅费为1—50 新加坡元,发行地包括新加坡、马六甲、槟城和吉隆坡等地。投稿内容与方式方面,内容必须围绕公共事务,必须将文章直接以信件形式投递给编辑,但是不保证每份投稿都能刊出,编辑部不承诺发回退稿。刊物内容围绕海峡社会政治生活和社会事务,设置“教育”“历史与政治”“地方政治”“宗教”“科学”等板块,每期10 篇左右文章。从1902 年开始,刊物还在每期文末刊载来自巴达维亚、伦敦、爱丁堡、槟城、马六甲等地的报道。关于《海峡华人杂志》的发行量,创刊第一期800 本,迅速售完。根据1907 年杂志的介绍,该刊每年有1200 份的发行量,这个发行量是同期其他刊物难以比肩的。同一时期,华文报刊界影响最大、发刊时间最长的《叻报》发行量只有两三百份,英文报纸《每日时报》发行量也只有400 份左右。①陈蒙鹤著,胡兴荣译:《早期新加坡华文报章与华人社会》,广东科技出版社2008 年版,第38 页。虽然报纸和杂志发行的时长有差别,但《海峡华人杂志》拥有的读者群更为庞大,却是事实②发行数量不能直接与读者数量等同,马来亚出版物发行的同时,书报社还会给有阅读需求而无识字能力或经济实力的普通华人提供阅读机会,因此实际读者数量会是发行数量的数倍。。

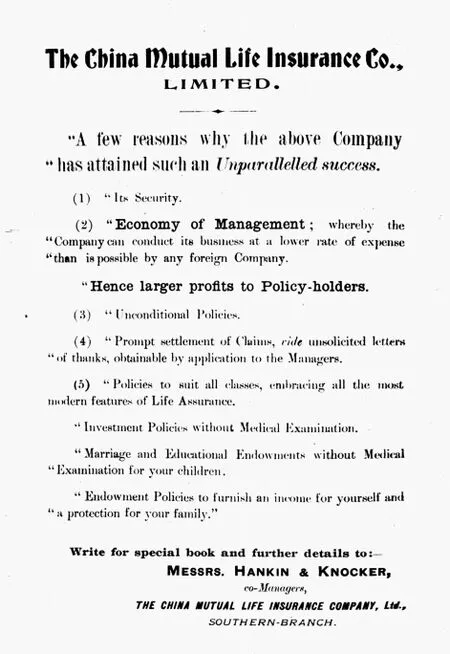

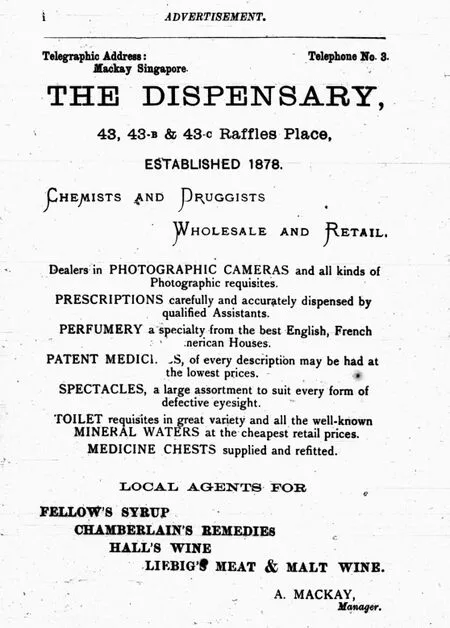

作为一份综合性期刊,《海峡华人杂志》并没有太多的商业化倾向。发行十年间,只登载过两次广告,第一次是1897 年12 月第四期最后一页登载的麦凯药房广告(见图1),第二次是1904 年9 月第3 期登载的中国互惠人寿保险公司的广告(见图2)。即便是类似的商业广告,也是用相对单一的文字形式进行表示。当然,非商业化的运营模式也直接导致期刊后期无法得到经济上的支持,不得不停刊。

图1

图2

《海峡华人杂志》的主编为海峡华人,杂志主编为林文庆,宋旺相担任编辑委员,1904 年后分别增加伍连德和曾洛克博士(Dr.P.V.S Locke)担任编辑委员。为说明英式教育背景,杂志封面主编名字的后面通常注明毕业院校。例如,1904 年3 月出版的《海峡华人杂志》封面是这样的:

LIM BOON KENG,M.B,C.M(Edin)

SONG ONG SIANG,M.A,LL.M(Cantab)

GNOH LEAN TUCK,M.A,M.D(Cantab)

三人中,林文庆毕业于爱丁堡大学,宋旺相与伍连德毕业于剑桥大学。这样的身份使得他们在海峡殖民地拥有更多的话语权。海峡殖民地时期,海外华人的身份认同的差异与峇峇和新客、土生华人和海外华人、受华文教育和受英文教育或是社会阶级之争所带来的分化有关。作为海峡殖民地华人,无论在经济、政治、社会还是文化教育,都充分展现了他们在殖民地时代所占据的主导地位。在经济方面,由于他们通晓马来语、英语以及熟悉当地情况,欧洲商人需要通过他们来推销洋货和采购土产,因此在商务上占了先机。在政治方面,他们通常都被培养成为担任政府官员的职务,如立法、行政及市政会委员等公职,使他们成为华人社会的上等阶层。在社会上,海峡华人有自己的组织,如1900 年成立的以林文庆、宋旺相和陈若锦为领导的“海峡英籍华人公会”(Straits Chinese British Association),目的是为了维护华人的各种利益,并有自办刊物,如1894 创办的《伯拉奈干》(Straits Chinese Herald)和《东方之星》(Bintang Timor)。印刷业的发展带来文学的发展,产生了峇峇文学。教育方面,受到殖民地政府的重视,英国人在 19 世纪初在海峡殖民地设立了四所英语学校。如 1814 年在马六甲成立的英华书院(Anglo-Chinese College)、1816 年在槟城成立的槟城自由学校(Penang Free School)、1823 年在新加坡成立的新加坡工学院(Singapore Institute),1867 年以后改名为莱佛士学院(Raffles Institute)以及 1826 年在马六甲成立的马六甲自由学校(Malacca Free School),后来在 1878 年改名成马六甲高级学校(Malacca High School)。这使得英语成为海峡华人知识分子的公共语言,一定程度上也为杂志发行与阅读奠定了语言基础。

三、《海峡华人杂志》的三重认同与社会参与

作为个人多重认同中的重要组成部分,族群认同与国家认同存在于个人的意识中。但是,这种认同并非一成不变,而是会根据社会情境的不同而突出某种认同。身为华人,海峡殖民地华人这个群体生于南洋,又接受了英式教育,三重身份使《海峡华人杂志》的主编的认同呈现出多重性:作为华人对族群文化的认同、作为海峡殖民地华人对新加坡的本土认同以及作为英籍子民对英国的认同。这种认同在刊物内容上有种种体现。

(一)血缘身份:华人

作为华人,对中国的关注体现在两个方面,一是针对中国文学、文化的译介和传播,二是对晚清政治变革的关注。

对中国古典文献的翻译最早是1897年陈德顺(Tan Tek Soon)翻译的《庄子》(1897年第2—4 期),陈德顺在文中直言“中国古典文学毫无疑问是最古老也是最重要的文学”。此后杂志还登载了元末明初刘基的政治寓言《卖柑者言》的英文译本以及《左传》等英文译本。在俗文学方面,1901 年刊文介绍《封神榜》,并将其翻译为《众神之战》(The wars of the gods),1904 年第3 期开辟中国民间传说的专栏,登载哭竹生笋、凿壁偷光、和氏璧、花木兰等6 个故事的译本。1903 至1904 年还设有专栏介绍中国传统典故中的著名女性,分别有大禹之妻娥皇、女英、涂山女、周武王之母太姒、齐宣王之妻姜后、卫宣公夫人、卫灵公夫人、齐孝孟姬、灵公之妻等人。

此外,根据林文庆的建议,从1899 年第3 期开始,连续六期开辟专栏介绍新加坡莱佛士图书馆关于中国参考书目的目录,这份清单在当时几乎涵盖当时世界范围内有关中国“中央王朝”(Middle Kingdom①Straits Chinese Magazine,No.3,1899.p.97.)的全部书籍和文章。

对中国文化的关注则体现在对儒家思想的关注上,以林文庆为代表的南洋社会的知识分子主张保留自己的文化根源。儒家思想是华人保存族群与文化认同的主要武器,华人知识分子将思想伦理与社会秩序结合起来,引导华人的精神建构。在中国历史上,素有“父之党为宗族”的传统。宗族作为由男系血缘关系的家庭组合,集合为族群。人类学家安东尼·史密斯认为族群是“拥有名称、共同的神话和祖先的人类共同体,拥有共享记忆或更多的共享文化”。②安东尼·史密斯著,叶江译:《民族主义——理论、意识形态、历史》,上海人民出版社2006 年版,第14 页。华人族群的维系,不仅需要血缘、地缘作为基础,更需要类似伦理、礼仪等意识范畴的核心。

林文庆等人参照其他宗教样式,将族群认同的希望寄托在中国传统文化的伦理和精神价值之上,通过一系列活动,试图将儒家思想宗教化。林文庆在同时期的华文报刊中也清楚地表达了这一观点,指出儒教和其他宗教的区别在于没有固定的神祇,“天”是万物本原,“信儒教之人,但当信天”,“奉最大之天而万物莫能外其于鬼神怪诞之说③林文庆:《论儒教再续》,《日新报》,1899 年12 月15 日。”,指出南洋华人“悉弃其可信之天而求鬼神怪诞之说,此所以民智不开也”,“为今日计而欲转移世变,必乎使人人知天命之理,于尽量而后孔教可兴乎”,“惟孔子教为大中至正,亘千古而不可易④同上。”。在林文庆看来,佛教、基督教和天主教教义基本相同,伊斯兰教即便没有出现其他宗教中的“三神三位”之说,但“其言怪诞么事者亦视二教为最少,惜其行事与人道之五常多不合处,若但论其教则较易令人信也”。

在刊物样式上,《海峡华人杂志》不仅在封面上用华语标注《论语》中的“过则勿惮改”,同时警醒刊物编者和读者,有错即改之。正文中对于《论语》也多有诠释,发表关于儒学与儒教的专文《儒教与基督教》《儒教中的人伦观》《儒家伦理基础》《儒教中的孝道》等。

对清末国内政治变革的关注主要表现在刊物内容上。例如,针对戊戌变法,不仅在刊物上进行报道,并且发表英文四行诗《改革殉道者之歌》,①Straits Chinese Magazine,No.1,1900.p.25.将六君子视为“殉道者”,在当年的刊物上刊登戊戌六君子的照片以示纪念。针对中国的发展问题,发表撰写戒烟、强教育、发展科学等措施的《如何让中国壮大》。②Straits Chinese Magazine,No.4,1907.p.155.1901 第3 期报道醇亲王载沣受命出使德国,为庚子事变时德国公使克林格被杀道歉这一事件。1906年刊载《中国的立宪草案》,对包括清政府迫于压力,在辛亥革命前夕宣布为预备实行君主立宪所采取的一系列措施进行评论。对中国的关注有一部分则是出于功利性的考虑,如1898 年刊载针对刘玉麟(Lew Yuk Lin)的采访,刘氏为中国第四批赴美幼童留学生之一,1893 年派为驻新加坡总领事馆翻译官,之后任新加坡总领事,当期刊载的专访中,刘玉麟对海峡华人的实业发展做了较好地评价。

(二)政治身份:英国国籍

宋旺相认为:“海峡华人的国籍是什么?换句话说,他们对哪个国家的君主有政治上的忠诚?一个公理是,所有在海峡出生的华人都是英国的臣民。③Straits Chinese Magazine,No.3,1899.p.62.”中国政府则认为这个殖民地出生的四代华人都应是中国的臣民。而对于海峡华人本身,“不会马上放弃自己的英国身份。④Ibid.,p.65.”

后殖民时代,面对文化差异性,弱势文化在强势文化圈的辐射下,要想保持自身的延续性,是非常艰难的。作为海峡华人,面对的是英国主导的西方中心话语,一方面要对英国保持绝对的忠诚,另一方面又需要不断地获取、学习甚至接受西方的政治话语。而拥有英籍身份,《海峡华人杂志》的英语写作者,在思维、叙事和写作范式上更为天然地贴近西方话语体系,在他们看来,“英语是世界上所有语言中最丰富的”⑤Straits Chinese Magazine,No.1,1897.p.15.“华人应该对自己的英人身份感到骄傲⑥Ibid.,p.4.”。

对英籍身份的忠诚,首先表现在海峡华人群体对待英国王室的态度,在当时,正如《海峡时报》对《海峡华人杂志》的评价,“大概可以被视为海峡华人庆祝维多利亚女王陛下登基六十年纪念的献品”,①宋旺相著,叶书德译:《新加坡华人百年史》,新加坡中华总商会1993 年版,第245 页。无论是否巧合,这个评价都表现出殖民地政府强大的影响力。1897 年维多利亚女皇登基六十周年,杂志第2 期专门刊载贺诗。1902 年,英国王室和内阁为爱德华七世加冕典礼,宋旺相作为海峡华人代表参加加冕仪式,并专文记录,而同年的杂志也记录了新加坡对于加冕仪式的欢迎。

对西方文化的接受还体现在报刊中的传教思想上。《海峡华人的道德现状》站在西方的视角上,认为海峡华人具有道德上的缺陷,而且“没有道德标准纠正他们的错误,并引导他们走向正常的道路,他们似乎不接受宗教上的归训,他们祖先的对于美好道德的追求似乎在当下没有什么影响。②Straits Chinese Magazine,No.1,1899.p.4.”宗教的归训作用被不断强调。亨廷顿曾以弗罗本纽斯、斯宾格勒和博兹曼的“借鉴理论”强调“接受者的文明在多大程度上有选择地借鉴其他文明的内容,接受、改变和吸收它们,以便加强和确保自身文化的核心价值的延续。”③亨廷顿: 《文明的冲突与世界秩序的重建》,新华出版社1999 年版,第68 页。因此,《海峡华人杂志》登载具有传教性质的文章,也有文化传播的目的。仅1901 年就刊有《对圣经教义的思考》《新加坡基督教青年会》《对圣惊魂和基督教的思考》《圣经的教导和基督教实践》等文章。1898 年第2 期,刊载英国汉学传教士家雅格礼(James Legge,1815 年-1897 年)的传记,雅格礼曾编写《英、汉及马来语词典》,后用作马六甲英华书院的教材。为纪念这位汉学家,《海峡华人杂志》极为罕见地刊载了他的照片,照片名为《雅格礼和他的三个学生》(即吴文秀、李金麟与宋佛俭④宋佛检被《海峡华人杂志》称为“最好的海峡之子”,Straits Chinese Magazine,No.4,1900,p.186。)。

对于殖民地政府的服从也是有必要的,署名“海峡生华人”(Straits-born Chinese)撰写《华人会党和金文泰总督》一文,直指秘密会党的危害,以及殖民地政府专项整治的效果,表示“殖民地当下和未来几代华人都将永远感激外史密斯先生,为他发起并实施的镇压秘密会党的条例,并成功的在困难重重中得以实施”。⑤Straits Chinese Magazine,No.2,1897.p.61。

(三)文化身份:海峡华人

《海峡华人杂志》始终强调海峡华人文化身份的独特性。有大量的文章专门讨论海峡华人,如《海峡华人的教育需求》《海峡殖民地的女皇奖学金》《海峡华人的精英教育》等。即便是殖民地政府统治,海峡华人也有保持自我文化独特性的要求。例如针对华人的丧葬习俗,虽然认为华人有必要改革婚姻习俗,但是“华人完全自由的遵守他们自己的丧葬习俗”。⑥Straits Chinese Magazine,No.3,1898.p.85.在1899—1890 年,杂志连载六期林文庆的《海峡华人的改革》,内容涉及到针对海峡华人群体的服装、儿童教育、宗教、孝道、丧葬的内容。林氏对海峡华人的身份有着更为清楚的概括:

大清太后的臣民必须遵守大清的法律和制度。他们只能在刀尖上改革,他们只能通过无数人在鲜血中跋涉,才能获得独立。即使是一个富有同情心的皇帝也不能为他们减轻官场暴政和压迫,所有爱国的华人一定渴望看到帝国那数百万人认识到人权,从而引导他们为摆脱压在他们身上的枷锁而斗争。

但我们海峡华人是自由人!我们是自由的,因为我们是女王的臣民,女王根据宪法原则统治着大英帝国,通过她,所有不同的种族在英国国旗的庇护下团结在一起……作为英国的臣民,我们必须要求行使作为英国臣民应有的一切特权,但为了使我们的要求得到适当当局的尊重,我们必须用我们人民的生活、行为和工作证明我们有资格成为大英帝国的公民权。①Straits Chinese Magazine,No.3,1903.p.97.

在华人血缘和英国国籍之间,文化的传承尤为重要。一个突出的表现就是对待海峡华人的语言态度,杂志批评一些华人因为马来语够用,就忽视中文和英文的学习。一方面评价“英语是最好的语言”,华人要利用好自己的英籍身份,重视英语学习。②Straits Chinese Magazine,No.1,1897.p.3.另一方面,以林文庆为代表的报人认为,华人不懂中文是一件极为羞耻的事情。在当时的社会背景下,“吾人若插足马来半岛,最使人触目惊心者,即为一般侨生青年虽自认为中国人,然实际生活已经欧化,或马来化,语言文字已完全与祖国隔绝。马来半岛之青年男女皆以能说英语为能事。因能说英语则可向行政机关或洋行讨生活,而可骄视一切。马六甲之侨生,则更喜说马来语,一切起居饮食马来化,以此为美,殊可惊叹!此辈人不特己身如此,且欲令其子女如此。不使其子女学中国语,识中国字,入中国学校。易代以后,宁复紧念祖国?③刘继宣、束世澂:《中华民族拓殖南洋史》,河南人民出版社2016 年版,第233—234 页。”《峇峇的语言》④Straits Chinese Magazine,No.1,1899.p.11.不仅指出三州府华人群体语言的杂糅和发音特点:“峇峇的语言是马来语的一种方言,其中又杂糅了大量的外国俚语和词汇。”分析了三州府在实用语言上的差异,槟城的峇峇们比其他华人更精通语言,不仅能说,而且会读。马六甲的峇峇由于在当地定居时间长,几乎忘记了祖先的语言。而华人对于华语的学习始终是根本。

身为海峡华人,有必要为自己的发展同心并力,甚至这种发展可以促进中国本土的变革,因此,海峡华人必须关注中国问题,《峇峇们在中国发展中的作用》⑤Straits Chinese Magazine,No.3,1899.p.22.一文,指出海峡华人在特殊的地理时空具备的新的精神,例如更便利地通过日本文学的翻译和西方文学的接触,增加东西方之间的了解,必须“利用和扩大峇峇的作用”。除此之外,提出有必要预防中国移民犯罪,分析如何消解传统中国社会规范面对现代化国家机器时的矛盾①Straits Chinese Magazine,No.3,1897.p.74.。此外,复旦大学前校长李登辉在《海峡华人杂志》发表两篇文章《祖先崇拜的中国社会的影响》(1901年第1期)、《宗教在社会中的地位》(1902年第1 期),李氏表现出的社会改良主义,期望通过教育、家庭变革推动社会进步。

华人女性也是《海峡华人杂志》关注的问题之一。清末南洋女性一方面依然受中国传统伦理的影响和制约,一方面又开始女性自我意识的觉醒。19 世纪末,华人女性的地位总结为“没自由”“被忽视”和“依附性”,②Straits Chinese Magazine,No.1,1897,p.16.20 世纪初是华人女性自我意识觉醒的开始。女性此时的觉醒包括身体和精神两个层面,身体上杜绝缠足等旧习,“流寓诸友,其原籍多为闽粤名乡,素以缠足为贵……立会后,首先为家人倡,弱妹娇女皆不令缠足”。③《答人问不缠足会事》,《天南新报》,1898 年9 月14 日。精神上将男女平等的平权思想推向躬身实践,尤其是华校、女校的建立,让女性有接受教育的权力,接受谋生技能、新思想,有能力走向社会,参与社会事务的治理。《我们的娘惹》④Straits Chinese Magazine,No.4,1903,p.129.一文要求变革社会中的娘惹一改往日温顺、封闭的生活,“几乎都能坚持自己的权力”,要让“海峡华人成为一个更好、更幸福的族群”。对于“富有的海峡华人”来说,有责任让女孩子接受更好的教育。除非女性通过教育启蒙才能保证社会不断地发展,“否则海峡华人的族群状况不可能得到普遍的改善”。文末则号召对海峡华人女性教育感兴趣的人向新加坡华人女子学校(Singapore Chinese Girls’ School)捐款。

按照哈贝马斯的观点:“只要自己的利益与他者的利益必须协调起来,那么,实用话语也就表明了妥协的必然性。在伦理—政治话语中,关键在于阐明一种集体认同,这种集体认同必需为个体生活方案的多样性留有余地。⑤哈贝马斯著,沈清楷译:《对话伦理学与真理的问题》,中国人民大学出版社2005 年版,第92 页。”以杂志传媒为基础的公共领域既可以培养海峡华人的共性,有利于强化族群认同,又可以促进华人群体之间相互理解沟通的氛围。

四、文学板块与马英文学的发端

马来西亚英语文学只是马来西亚文学的一部分,作为一个整体概念,必然是以马来西亚“国民”为主体的意识形态,这一形态同样是伴随着现代民族国家观念的出现而产生的。本文在讨论这个概念时,判定的三个维度分别是“地理概念的马来西亚”“以英语作为言说工具的语言形式”和“以马来西亚本土为创作对象”。之所以不用作者身份作为区分,是因为马英文学创作者的族裔身份和国别相对复杂。马英文学是与欧洲人接触并殖民地化的历史条件下才产生的,早期的文学活动主要见于西方殖民者的游记、文本翻译和创办的英文报刊。在马来亚主体意识形成后,马英文学的创作者既包括马来西亚的永久居民,也包括生于马来西亚,以及因各种原因移民至马来西亚的公民,这一群体中包括马来西裔、华裔和印度裔等族群身份。本文研究的马英文学,仅指英语原创文学,马来文创作后被翻译成英文的文本(如《马来纪年》的英译),以及被马来文翻译的西方英语文学则不在讨论范围内。

马来西亚英语文学从诞生至今的百余年间,不仅是马来西亚文学发展史的重要组成部分,也是世界范围内英语文学中相对边缘却不可忽视的一部分。马英文学历经了英国殖民统治、国家独立阶段以及现当代全球化发展的不同的时期,在多民族、多语言的复杂文学场域中涌现出数量庞大的作家和作品。

马来亚地区早期出现的英文作品,并没有“国别文学”或“族群文学”的概念,多是欧洲人的游记、见闻录以及关于南洋奇风异俗的书写。19 世纪中叶,英国开始以输出自身的文化、制度和宗教,对被殖民地区进行社会改造,通过实施“4C 政策”,即通商(Commerce)、传教(Christianity)、文明(Civilization)、殖民(Colonization)将其纳入以英国为中心的资本主义体系,以完成大英帝国体系的建构。萌芽期的文学创作,以殖民地宗主国的价值观和文学标准为创作准则,以英国人或马来亚接受殖民教育的人为潜在读者,作品尽管生动描绘了南洋地区的热带风光,呈现的却是英国背景下道德伦理。殖民中后期,出现了伊莎贝拉·伯德·毕晓普(Isabella Bird Bishop)1883 年在《闲暇时间》杂志发表的《马来半岛素描》。与此同时,冒险小说与游记小说风靡一时,英国出版了多部以马来亚为背景的短篇小说。其中驻地殖民官创作的小说侧重于真实生活中的轶事和准确的地理历史细节,而东南亚环游作家的创作更偏向虚构想象。共同的情节通常都是鸦片海外贸易、船只遇难,东南亚生活,宗主国营救等要素。如托马斯·德·昆西(Thomas De Quincey)的《英国食鸦片者的自白》(Confessions of a English Opium Eater)(1821年),凯瑟琳·戈尔(Catherine Gore)的《婆罗洲》(1849 年),詹姆斯·格林伍德(James Greenwood)的《鲁本·戴维杰历险记》(1865 年),约翰·康罗伊·哈奇森(John Conroy Hutcheson)《槟城海盗》(1885 年),G.A.亨蒂(G.A.Henty)的《在马来人的手中》(1905 年),其中又以康拉德的《阿尔迈耶的愚蠢》(1895 年)、《岛上的流浪者》(1896 年)和《拯救》(1920 年)“马来三部曲”三部曲最具影响。此类作者多以旁观者或“过客”的视角进行创作,算不上真正意义上的马来西亚英语文学。

学界关于马英文学的起源争议有二,但无论如何马来西亚英语文学的发生与报刊的兴起有着密切关系。一种观点是以《海峡华人杂志》视为发端,如马来西亚学者林加乐在《马英文学管窥》中源引学者菲利普·霍顿(Philip Holden)的观点,认为“新加坡最早的英文作品见于《海峡华人杂志》”,因新加坡在1963 年才独立建国。林加乐将马英文学的起源前推至1897 年《海峡华人杂志》。第二种观点则是将《熔炉》与《新熔炉》视为起点,认为由马来(西)亚人书写的真正马英文学可追溯到1940年代末爱德华七世医学院联会(the King EdwardVII Medical College Union)文艺与辩论社出版的英文杂志《熔炉》(The Cauldron),以及马来亚大学学生发起的英文报刊《新熔炉》(The New Cauldron,1949-1960)。①Mohammad A.Quayum,One Sky,Many Horizons: Studies in Malaysian Literature in English,Shah Alan Selangor: Marshdl Caveudish Editions,2007,pp.16-17.

此种争议源于对马英文学的定义,延展至马来文学就需要讨论它是作为族裔文学的存在,还是作为国家文学的存在。国家文学以创作者的国籍来确定,民族文学则以创作者使用的语言来决定。民族作为一种文化共同体,以语言为纽带,母语传达伦理规范。但民族不同于现代化的国家观念,民族需要现代化国家捍卫文化共同体的利益,现代化国家又为民族提供合法身份。参考西方现代“民族—国家”理念,马来亚很难形成单一的“民族—国家”一体化形态,因而在文学观上显得更为敏感。事实上,两者在文学领域生产的文本,都为命名的合法性提供了有力支撑。作为族裔文学,英语文学就不在讨论范围之内。作为现代国家的马来西亚,无论族群或是文化都是以多元化为特点的,那么马来语文学、华语文学和英语文学都应属于马来文学的范畴,马英文学在美学层面的表现是独立的文学传统。马英文学的整体研究往往来自于研究者基于特定意图设计的“共同体”,并根据这样的“共同体”,建构研究路径与阐释方向。因此,只有厘清马英文学的命名内涵,才能实现与它的“对话”,进而解读相伴相生的历史语境。

以马英文学的概念推论,第一批接受英式教育的峇峇的英文创作理应是最早的马来西亚英语文学。19 世纪末期英国殖民政府允许在马来亚地区开设华语学校、马来语学校的同时大力发展英语教育,1814 年在马六甲建立英华书院,设立女皇奖学金培养英语人才。许多土生华人拥有马来语与英语的双语能力。见诸文献的第一部马来西亚英语文学作品是《海峡华人杂志》1897 年创刊号中的诗歌A GREETING TO OUR FIRST-BORN,从作品来看,符合诗歌的格律形式,具有文学性。与此同时,若从创办者的身份而言,杂志的办刊人林文庆、宋旺相均是在马来亚本土出生,具有海峡殖民地居民和华人双重身份,同时接受英式教育。三重身份使这批创作者的认同也呈现出多重性:作为华人对族群文化的认同、作为海峡华人对新加坡的本土认同以及作为英籍子民对英国的认同。而杂志刊载的文学创作多以马来亚为描摹对象,因此,以此作为马来西亚英语文学的开端是合理充分的。

A GREETING TO OUR FIRST-BORN

Welcome,little stranger,shrink not from our sight,

We are glad to see thee,welcome,star ol light;

Let us hear thy prattle,sing to us thy song.

Tell us that onr infant is full of life and strong.

Welcome,little infant,though the world is cold,

Though all men should seek for nought but wealth and gold.

Thou’rt in the midst of friends,who will cheer thy heart.

Who will try to give thee in their lives a part.

Welcome,little infant,life is pleasant here,

Come not just to visit us or stay but a year;

Thou wilt be more precious as the days go by,

We will try to nourish thee,come not but to die.

Welcome,once again,thou,child of human brain,

Bind our interests closer with the golden chain

Of our best and noblest thoughts in thy being wrought,

We shall bless thy mission and love thee as we ought.

笔者以为,在讨论文学的属性及其边界时,必须承认文学与文化的常态化变迁,即在固守与开放之间确定一种制衡状态。正如赛义德所说:“一切文化都你中有我,我中有你,没有任何一种文化是孤立单纯的,所有的文化都是杂交性的,混成的,内部千差万别的。①赛义德著,谢少波、韩刚译:《赛义德自选集》,中国社会科学出版社1999 年版,第179 页。”讨论马英文学的定义,同样要用更为包容的视野进行探索。

确定属于国别文学的马英文学,需要思考的就是关于“马来亚性”的意味,与赛义德笔下的“东方主义”类似,“马来亚性”这个概念建立在想象中的差异和对立基础上。所谓“马来亚性”,更多的指涉为能够保持马来传统习俗、承袭马来亚文化等伴随着自我独特性的伦理与规范。最突出的问题就是以什么作为“马来亚性”的内涵。与此同时,共生的问题是,面对西方学术话语体系对于“中心”权威性的消解,马英文学究竟应该是马来亚地方的独特的文学,还是英语文学中的一支?涉及的主题是否必须是反映马来亚本土性?创作者是为本土读者服务还是以世界性的英语阅读者为对象?

以系列问题为思考的原点,《海峡华人杂志》关于英语文学的内容包括文学作品介绍、评价和文学创作两部分。在这个过程中,无论是强调文学的“本体”,抑或是重塑文学创作者的“本体”,都呈现“马英文学”这一概念的自我表述,保留海峡华人族群意识对文学的辐射、规划。

1897 年第2 期,《海峡华人杂志》用近十页篇幅介绍马来亚的本土文学史,既有马来文学的起源,又有关于班顿、地方戏剧的介绍。1898 年第2 期介绍英国作家拉迪亚德·吉卜林(Rudyard Kipling)的诗歌三卷《营房谣》《七海》和《歌谣》,第4 期介绍马来本土戏剧。1900 年第4 期对介绍并评价柯南道尔(Conan Doyle)《伟大的布尔战争》。

创作作品按照文学文体分类,《海峡华人杂志》一共刊载神话2 篇,一篇是1897 年四期连载的羽衣型神话“比目鱼和斑尾林鸽的起源”,呈现了一个极具马来地方特色的民间故事,无论是主人公姓名、伦理、叙事方式还是叙事结构都具有强烈的马来亚地方特色。二是1904 年第2 期介绍关于中国民间神话如哭竹生笋、凿壁偷光、和氏璧、花木兰等六个故事。小说体量最大,一共29 篇,多围绕在地生活环境,主题以家庭生活为主,具有极强的叙事性。诗歌分为两类,9 首Verse 以颂诗和叙事为主,7 首Poetry 以赞颂自然和风景为主。

从作者名字的拼写方式来看,绝大多数作品的创作者是海峡华人。毋庸置疑,马英文学的创作和传播多得益于“英语”作为世界性语言的作用,马英文学的出现既是英殖民政府在马来亚推行殖民教育的结果,又是马来亚华人知识分子借助媒介进行言说和自我表达的路径,英语作品的传播比马来语创作传播的地理范围和接受族群更为广泛。究其原因,作为“共同体”的马英文学并非只是族群地方性场域的相似理解,而是已经内化为海峡华人精神认知的文学程式。19世纪末诞生的马英文学,恰恰是英国殖民地教育与文化政策在马来西亚的影响所致。