“类诗”构园*

——基于中国传统诗文章法视角的苏州留园观赏序列分析

2024-01-16梁明捷张文祎

梁明捷,张文祎

引言

中国古典园林与中国传统诗画艺术均为中华传统文化之瑰宝,同宗一脉,这就使中国文人园林从伊始就极富“诗情画意”。自南北朝以来,园林与诗文相辅相成,形成了“文因景成,景借文传”的传统。在唐宋诗文发展的成熟时期,园名景名出现文学化倾向,谋篇布局的文学手法也被运用于造园[1]。晚明时期诗画、戏曲等艺术对园林的影响尤为突出[2]78,文人风格“成为社会上品评园林艺术创作的最高标准”[3]。清代更有学者钱泳在《履园丛话》中将诗园关系予一言以蔽之:“造园如作诗文,必使曲折有法,前后呼应,最忌堆砌,最忌错杂,方称佳构”[4]396,这段话强调了“诗园同构”的创作方式 ,结构章法是二者共通的内在逻辑:不仅需要具有意脉贯通的完整性[1]、转折变化的戏剧性,也应“得景随形”[5]56、“精在体宜”[5]47,从而达到“构园得体”[5]56。“构园”一词出自《园冶·相地》,“构”即强调技法层面的组织与建构,陈从周先生由此提出“造园一名构园,重在构字,含意至深,深在思致,妙在情趣”[2]11,“思致”即构园章法,“情趣”即造园意境。又言“园之筑出于文思……园实文,文实园,两者无二致也”[2]76,且“得体”二字假借于文学,“文贵有体,园亦如是”[2]78,并进一步指出中国园林营造“实以诗文造园”[2]77,“研究中国园林,应先从中国诗文入手,则必求其本,先究其源”,倘若“就园论园,则所解不深”[2]79。所谓“诗文造园”的理论,内涵理应包含意境、章法等多方面因素对造园的影响。当前学界对诗、园关系的研究大多集中在意境层面,曹林娣教授对此曾作出拓展研究,提出“园因文构”和“诗从园出”的观点[6]。黄晓、刘珊珊也归结出“以文脉贯穿园境”和“将诗情化入园景”的诗情文脉造园要旨[1]。而本文主要是从中国传统诗文结构章法的视角研究园林的观赏序列建构,以求回归造园的本源,同时也是文化复兴背景下的一种有意义的探索。

在现存的中国传统文人园林中,留园的空间独具复杂性和多样性。因此,随着20 世纪初西方建筑学“空间”概念的引入,留园便成为了中国研究建筑空间理论的重要案例。童寯先生率先在20 世纪30 年代开展了对留园的测绘研究[7]298,成为本文分析刘氏、盛氏时期留园观赏序列的重要依据。到1956~1957 年间许多学者开始普遍使用“空间”的概念对园林进行研究。其中,刘敦桢先生开始引用“意境”评价园林[8],并提出“空间组合”的概念,开启了用“空间”分析园林布局的先河[9]。随后在20 世纪60 年代,潘谷西[10]、彭一刚[11]、郭黛姮与张锦秋[12]等学者基于空间的运动感知经验1),对园林的空间分析趋于系统化,提出和发展了空间布局、视线、观赏点和路线的结构性分析方法。以留园为主要案例分析园林空间序列、空间构图原理和空间处理手法的研究成果,对中国建筑学界影响深远。

然而,现有的中国古典园林研究成果大多依托于现代建筑“空间”理论,以“空间”的视角理解中国园林,并将空间序列的形式特点归纳为“开始段、引导段、高潮段、尾声段”4 个段落,而在中国传统文化语境下研究造园理法的研究成果甚少。然而中国文人在造园的过程中显然并非以“空间组合”或“空间序列”的理论方法为指导,而是普遍基于“观赏”、“游观”的感知体验进行园林营造,空间只是观赏序列的载体。鲁安东通过分析现代主义园林观,发现中国园林通过建筑学概念被套入现代空间的过程中,出现了多处误译,使得一些重要的经验特征被忽视[13]。顾凯也认为需要放弃不适当的现代主义空间观,在中国园林史的情境中进一步认识和营造园林的“境”[14]。因此,本文试图结合观赏、体验的视角,探讨在中国传统诗文结构章法的影响下,留园在不同历史时期对于观赏序列的营造规律与造园逻辑。

1 章法互通,诗文造园

“起、承、转、合”是中国古代诗文创作普遍应用的结构章法,元代杨载的《诗法家数》总结了唐宋以来对律诗四联的论说,首次提出该律诗要法。明代中后期“起承转合”之说越发盛行,清初还有诗论家如徐增、王士禛等对这一章法做了新的阐释[15]。而对于该结构的分析,影响力较大的是清末文学家刘熙载在《艺概》中的论述:“起、承、转、合四字,起者,起下也,连合亦起在内;合者,合上也,连起亦合在内;中间用承用转,皆兼顾起、合也”[16]177。

古人的“起承转合”之说,虽“不可固也”,但其实它是一种思维习惯、思维定势[17]。表现于诗为诗法,表现于文为文法。如同晚明时期画意造园对江南园林营造转折的重要推动作用[18],诗文也从不同时期在不同方面对造园产生了影响[1]。陈从周先生指出:“园有一定之观赏路线。正如文章之有起承转合。手卷之有引首、卷本、拖尾。有其不可颠倒之整体性”[2]19。也就是说,构园章法包括整体的布局谋篇和具体的观赏序列。所谓“观”,不仅是满足视觉上的观看、观察,更是与内心精神世界相联系的观想、观照,从而产生对事物的认识和看法。而“赏”则更是强调心理感受的欣赏、称赏,是一种审美行为。因此,“观赏”一词体现了古人游于园中,追求骋怀悟道,让客观世界与内心世界相统一的精神体验。在园林的观赏线路中,不仅需要山重水复、山平水阔的动观体验,开门见山、凭虚远眺的静观体验,还需要具有“起承转合”的节奏韵律。同时“造园有法而无式”[2]6,明代胡恒提出“以意造园,而复以园造意”,表明诗画对园林的影响并不在于艺术形式上的简单复刻,而是以“意”为精神内核的再创造。章法作为古人惯用的逻辑思维,表现在诗园创作中只是虚的取意相通,而非实的技法等同[19],更不意味着适用于所有明、清园林,否则将陷入以偏概全的窠臼。综上,我们可以将与诗文章法相类似的造园逻辑称之为“类诗”构园。

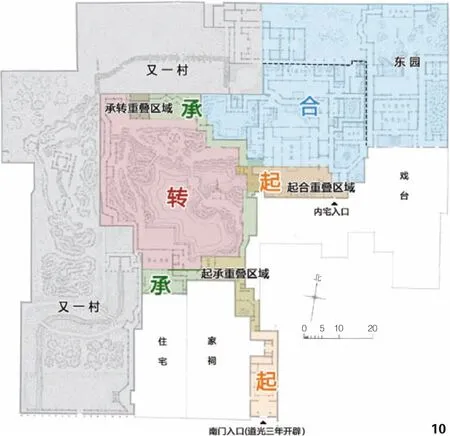

2 留园的“类诗”观赏序列

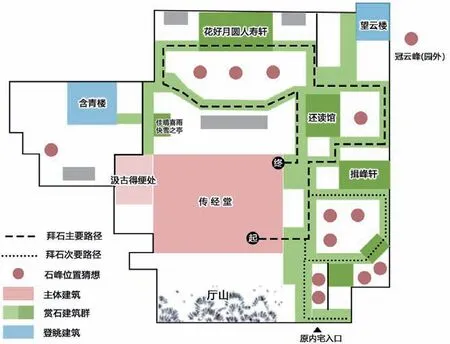

今日所见的留园是由历史上不同时期综合叠加而成的,最早的留园始建于明万历年间,名为“徐氏东园”。清乾隆五十九年(公元1794 年)刘恕在其原有山水格局的基础上扩建,于清嘉庆三年(1798 年)[20]建成,并更名为“寒碧山庄”。而后盛康于同治十二年(1873)购得此园,并将园林面积向东西两翼扩大,又易名“留园”。根据郑恩照在1910 年绘制的《苏州留园全图》中可以看出,盛氏时期的留园已基本形成了今天的规模。1953年留园由政府修整后开放为公共游览场所,总体上仍延续了原有风貌和基本格局(图1)。由于刘恕建园之前的徐氏东园少有文献记载,且形态信息较为模糊,因此本研究主要分析19~20 世纪刘氏、盛氏和建国后三个时期的留园观赏序列。需要说明的是,“又一村”作为盛氏时期扩建的“新园”,自有一套完整的序列,因而在此不作分析2)。

图1 留园三个时期的范围变化图示

自刘恕时期,到访留园参观游览的文人名士络绎不绝,在此题诗作赋,抒发所感。清末文人薛时雨在“好楼台旧址重新”之时指出:(留园)“经营参画稿”[21]135,以山水画为蓝本营造。诗人郑文源也曾撰联:(园内)“疏泉叠石,风光合读涪翁诗”[21]137,即园中山水风光能与黄庭坚之山水诗并称,诗与景合。可见,刘恕与盛康故址改建,遍请名家,留园因而具备“诗情画意”的构园逻辑。

2.1“开门见山,渐入佳境”的起始序列

古人将诗文开头比作“凤头”,有统领全局、奠定基调、铺垫意境的作用。清代刘熙载在《艺概》中提出“大抵起句非渐引即顿入,其妙在笔未到而气已吞”[16]。江南私家园林在入园时通常采用渐入佳境、开门见山的营造手法,类似诗文开头的“渐引”、“顿入”,以“逆锋”为起笔,达“起势”之气韵。有别于现代建筑“空间”论中“开始”的简单表述。

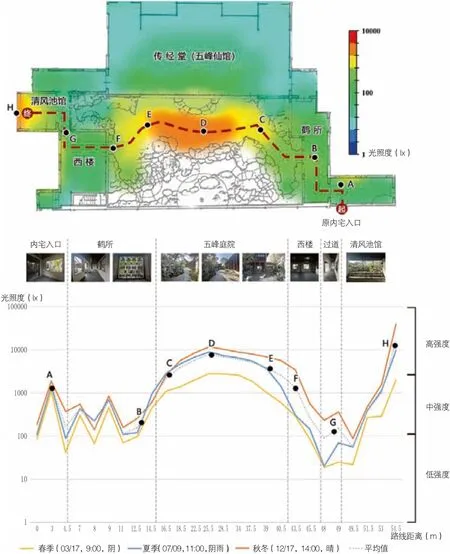

在刘恕建园伊始,主客均由内宅自东向西入园,直入主题,具“顿入”之感,即“开门见山”。首先在幽暗的鹤所内可透过多扇空窗窥见厅山一隅,转入传经堂(五峰仙馆)前院顿感宽敞明亮,始“见山”。到霞啸楼(西楼)山色隐然在望,即楼上匾额所题“山色上楼多”[21]142。最后在垂杨池馆(清风池馆)直面山池主景,远望“墙外春山横黛色”,近观“门前流水带花香”[21]139,成为起始序列最后的意境升华之处(图2)。

图2 内宅入园起始路径与光照度变化

或许是往来宾朋皆需经过传经堂前院入园,人流纷杂对园主人起居空间的私密性造成影响,刘氏遂于道光三年(1823)将主客路径分离,在住宅和祠堂之间的夹巷开辟了南部园门,与园外街道连通,作为访客的专属入口。自此,由南门入园的起始路径以窄长的巷道“渐起”,即“渐入佳境”。造园者巧妙运用曲廊串联不同形式的院落,使这段长约50 余米的路径形成了明暗交替的开合变化。敞厅腰门对联“开卷可千古,闭门即深山”[21]130点明了此处的胸中丘壑之意。古木交柯的“素壁写归来,青山遮不住”[21]131正应此处隐中带显之趣。最后在绿荫轩达到窈中见旷之境,正如潘奕隽所吟“华轩窈且旷,结构依平林。春风一以吹,众绿森成荫……栏边花气聚,柳外湖光沉”[21]132。这三组楹联诗句对应了从郁闭到开敞的游观体验,体现了渐入佳境,引人入胜的意境(图3)。

据以往研究表明,中国古典园林常利用院落形式、室内外环境遮映,以及季节、朝暮、天气变化对场所光气候3)进行调节,从而控制观赏路径节奏氛围的变化[22,23]。因此,通过测量不同天然光条件下留园入园路径的光照度变化可以验证两条路径对应了“顿入”和“渐引”两种序列起始形式。在内宅入园的路径中,五峰仙馆前院和清风池馆凭栏处出现了两处光照度明显陡增的峰值。而在南门入园的路径中,园景亮度则呈渐进式浮动递增的趋势。虽两条路径的入境体验不同,但敞幽变化均可让人产生“无径可通”[24]的错觉,营造欲扬先抑的意境。且两处路径终端虽至临水敞轩,但因紫藤架和小蓬莱的障景以致视线仍未全然敞开,而形成了“重峦叠嶂”、“以近次远”的深远图景,达“庭院深深深几许,杨柳堆烟,幕帘无数重”之境。

2.2“重堂复阁,山重水复”的承接序列

“承”即承接、承上启下,需“舂容”4)。在诗文中的“承”通过铺陈演进,使“起”之势得以延续。在园林中的“承”通常将门窗、天井、廊道等要素以重复变化、铺陈递进的形式,达到“山重水复疑无路”的意境,而非现代建筑“空间”论中平铺直叙的“发展”。据前文所述,留园有两种不同的入园路径,因而承接序列也有所不同。

从内宅入园路线中的“承”主要体现在连续铺陈的门窗上。有学者研究提出,自霞啸楼(西楼)向北沿折廊绕至半野草堂的路径或为入园之始径[25]。根据1930年前后童寯先生绘制的留园平面图[7],以及喜龙仁[26]和包爱兰[27]拍摄的留园旧照可以推测,在这50 余米的曲廊折径中,七扇漏窗、两面空窗,一座敞轩和三个门洞交替出现,“重堂复阁”[24]的建筑组合营造了“曲曲回廊路路通,几重帘幕卷西风”[20]的路径体验。如今南门入园路线的“承”主要体现在院落的铺陈变化中。从“蟹眼天井”起始,接连出现4 个院落,且亮度逐步递增。同时,古木交柯北墙的五扇花窗(框景)以“疏-密-渐疏”的镂空纹样变化,令画框中山水园景重复变奏,光照亮度也呈起伏式递增。而后两面八角空窗(框景)处虽相对幽暗,透过重重画框却可窥见明亮的中部山水园景,达深远之意。至绿荫敞轩,光照度和框景“画幅”皆至最大值,可见“松树处处成苍翠”[21]132,“几处楼台画金碧”[21]129之景。最后从华步小筑院落至半亭出口,由暗转明,与转折序列的宽阔开敞融为一体。此路径以铺陈、递进的形式使中部山水园景呼之欲出,可谓是承接序列中的经典路径(图4)。

通过实验验证路径中游人感知的光照度变化,可以更直观地看出,重复铺陈并非机械式叠加,而是利用宽窄错落的院落铺陈,藏露有致的景窗铺陈,以及二者并列展开的递进式铺陈,配合曲径缭垣的平面叠加,构成行进路线中重复排列、起伏递进的节奏韵律变化。营构“山重水复”,以显“柳暗花明”,产生“层层深隐,莫知其始”[24]的武陵间想,是为“引人入胜”。

2.3“山平水阔,别有天地”的转折序列

“转”即转折、转变,“转要变化”4),诗文中的“转”是多层次、一波三折的。清人沈德潜言“五六(转)必峭挺拔,别开一径”,前面铺垫蓄势已足,陡然一转,则有别开生面之感。园林的“转”是全园精华所在,具有“疑无路、又一村”之境与“别有洞天”之趣,通常以水、山、花木、亭台等多重组合的对比形式,各极其致,攻补互投,不仅体现在景致变化上,更反映在游观体验中。其中“园林之胜,惟是山与水二物”[24],而山水关系又有“山平水阔”、“山高水长”、“山崇水广”[24]等形式。园林中转折序列最重要的特质是对比与变化,而现代建筑“空间”论中的“高潮”一词并不能表达出转折对比、开合陡变的深层内涵。

由于不同时代的观赏主体和审美的差异,留园中部区域在不同时期也具有不同的观赏路径。结合清代范来宗《寒碧庄记》的游园路径描述,北部原有的建筑“半野草堂”或为一种观赏路径的终端,鲁安东教授将其称之为“探幽路径”[9]。而今日半野草堂已然消失,游人自南向北步入中部园区,复行数十步,至涵碧山房月台,立于山水之间,豁然开朗,顿生“别有天地”之感。而后绕山环湖,尽览“山平水阔”的自然之趣,相比目标直奔半野草堂的“探幽路径”更显散漫随性,因而称其为“漫游路径”[9](图5)。

图5“探幽路径”与“漫游路径”对比图示

2.3.1 主立宾从

自刘恕时期奠定山水格局至今,留园中部园景的基本框架并未发生结构性改变,主要表现为“山平水阔”的特征。山体以“主山横者客山侧”的布置手法,呈半包围的态势环抱水体。主山为明代周时臣堆叠的石屏假山,其“高三丈,阔二十丈”,如同一幅山水横披画般横亘于池之北岸,呈平远之势[20]。客山则旁引西侧土山的山麓部分,通过巧妙布置黄石山径与主山相连,使之既得近山之质,又具侧峰之势[28]。中部水体采用聚合式理水手法,岛屿和桥梁划分了主、次水域,形成“大分小聚”的格局,总体呈现出“山水毕具,树石嵌崎”,“平池涵漾,一望渺淋”[20]的旷远之境。

从建筑布局上看,涵碧山房和半野草堂分别为南、北区域的主体建筑。明瑟楼楹联“登楼看雨,倚槛临风”[21]133与涵碧山房匾额“胸次广博天所开”[21]135道出了此处令人心舒目开的景象,是为全园最重要的观景点。在1953 年整修前,北山如同划分南北区域的界山,山上的个中亭则起到沟通南北的作用,与涵碧山房、半野草堂三者构成三足鼎立的平衡布局。而当半野草堂消失后,园区的重点则相对倾向于南侧环湖区域。另外,西南侧的滨水建筑群和西北侧的环山折廊绕于边界,与主体建筑形成了形态和布局上的主次对比。

2.3.2 静观动游

陈从周先生认为观赏的方式有动、静之分,提出“静寓动中,动有静出”和“以静观动,以动观静,则景出”的观点[2]33。留园中部山水园景“岚光波影”、“垂英竞秀”[20],让人在“动游”的过程中应接不暇,其间的“堂轩楼阁”[20]便成为了游径中的静观停留点。动游与静观各尽其妙,得“观”、“游”之美。

在刘氏、盛氏时期,山林竹径背后的半野草堂或是动游路径中具有“方向性的终端”[9]。堂内原有旧联曰“载酒携琴,日涉总成彭泽成趣”[21]137,将此地比作陶渊明的“隐居之地”,是“由喧闹走向幽静”的静观之所[9]。而后缘溪南行或步入山林,皆为由静入动的“动游”体验。今日的观赏路径是由月台起始的动态游赏之径,立于明瑟楼的“恰航”,临碧水,对秀山,仿若舟行山水间,此时的静观则有了动游的趣味。而后循廊入山林,或于闻木樨香轩静坐参禅,以静悟动,感受“桂花香动万山秋”[21]136的动静相生之境;或登可亭览眺岚光波影,南望明瑟楼与涵碧山房,俯仰间恍惚可见舟行碧波之动态。1953 年修整后,半野草堂和竹径皆已消失,转而形成了三条环绕假山的平行路径,游人往来匆匆,然此“漫游式”的动态观赏体验实则满足了现代人走马观花的“打卡式”游览需求。

2.3.3 夷径险峰

中国古代文人具有山野中探幽涉险,以参机悟道的理想,在山水造境中追求“新、奇、险、怪”。饶自然在《绘宗十二忌》中谈到“山无气脉,水无源流,境无夷险,路无出入”等皆为造境之忌。因此,夷险对比、造险取势同样是文人园林中山水营造的标准之一。

就总体而言,留园“增高为冈,穿深为池”[20],呈现出南部水岸夷旷,北部山林险幽的特点。同时,在山林中却也夷险相生,变化丰富。假山以土筑为主,黄石嶙峋为池岸蹬道,呈现浑厚之势。明代《后乐堂记》描述“里之巧人周丹泉为累怪石,作普陀、天台诸峰峦状。石上植红梅数十株,或穿石出,或倚石立,岩树相得,势若拱遇”,其中描绘了假山上伫立石峰以营造的高险之态和配以植物所形成的拱遇之势。在“探幽路径”中,“循山历竹径”、“长廊幽邃”[20]等曲径幽廊皆为山林平夷之地,与“小桥横溪”、“石蹬盘曲”[20]的邃谷险绝之境形成对比。自闻木樨香轩向东逶迤而下,可见黄石堆叠的山涧绝壁,飞梁凌空横架于幽谷间,人行其上,下俯深涧,如濒危崖,陡增险境,尽得夷径险峰、将高就卑[24]之意。

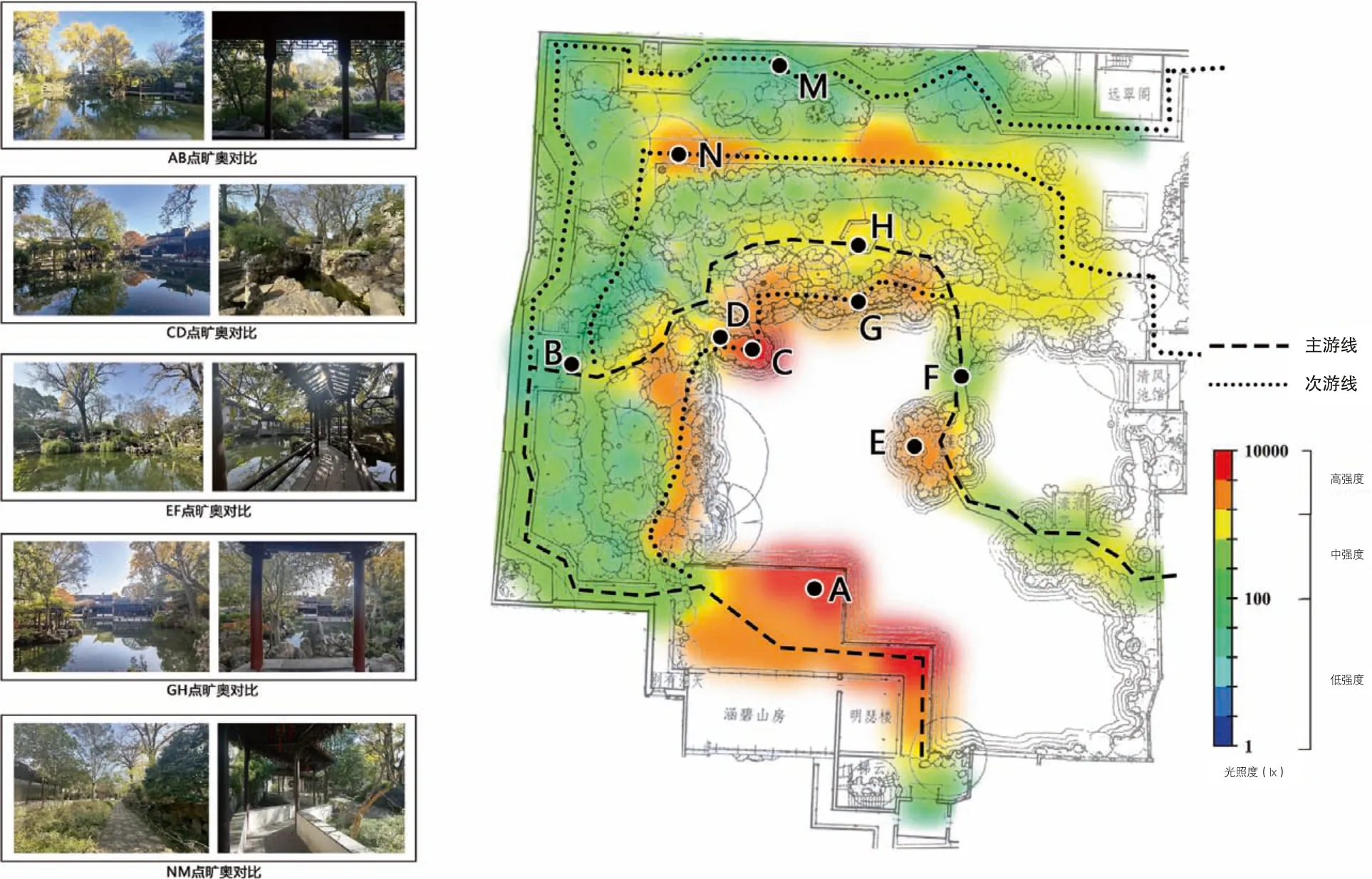

2.3.4 奥山旷水

唐代文学家柳宗元在《永州八记》提出“游之适,大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已”的重要论断,即所谓“旷奥”论。1979 年冯纪忠先生引用其论述,将“旷奥结合”作为组织景观空间序列的设想,认为旷奥对比关系能够极大地加强园林观赏序列的节奏韵律[29]。留园所谓“奥如旷如”者,殆兼得之,且古今路径在旷奥开合之间,均以人别有天地之感。

在“探幽路径”中,于藤萝交叠的小蓬莱西望,“仿佛蓬莱烟景,宛然在目”[21]140。行至池之北岸,仰观茂林修竹,俯览清波涵碧,这是“由奥入旷”的过程。而后循径入山,竹径为奥,草堂为旷;长廊幽邃为奥,登亭览眺为旷。而今日自涵碧山房起始的转折序列则是“由旷入奥”的观赏体验,月台的旷与山廊的奥、池岸的旷与山径的奥形成多组对比转折,旷奥交替之间,给人开合陡变的体验感。通过路径中光照度测量的数据分析亦可证实,留园中部总体呈现“山林奥,水域旷”,即“外幽内旷”的特点。

“岩洞奥且旷,池沼缭而曲”[20]为留园山水的真实写照,旷奥对比通常是在同一段路径或同一个观赏点中相对而言的。池之西北的峡谷涧流处,两侧黄石绝壁如犬牙差互,不可知其源,是为幽奥之景。而后曲涧水绕石矶奔赴平池,豁然开朗,是为平旷之景。通过解读郑恩照和童寯先生记录的平面图,西北角的峡涧原为水坳,水绕半岛,平桥卧波,旷奥对比或更为强烈。今人立于石矶处,西北向是幽深的绝壁涧谷,东南面为开阔的岚光楼阁,兼得明晦之景,这种强烈的旷奥对比也将中部园区的“转”展现得淋漓尽致(图6)。

图6 现代“漫游路径”旷奥对比的平均光照度变量图示

2.3.5 虚境实景

“虚者实之,实者虚之”,虚实虽为对比关系,实则相生相融。从唐代诗人张说的诗句:“山花迷径路,池水拂藤萝”中可以看出,“迷”、“拂”是营造出虚实对比的重要手段。

就相对关系而言,山为实,水为虚,建筑为实,花木为虚。而就个中关系而言,园林各要素本身亦虚实兼备。留园山体中的峰、峦为实,其间的洞、壑、沟、谷为虚,黄石的疏密与湖石的“皱、漏”之质也增强了虚实对比。建筑墙体为实,镂空的窗、门、廊轩为虚。水池中的平桥、石矶、小蓬莱为实,水坳、水口之处为虚,并结合水体的流动之态,使其更具“疏水无尽”[5]71之感。花木中枝干为实,花叶为虚。但花木“收四时之烂漫”[5]51,其虚实关系随着季相变化和时间变迁一直处在动态变化之中。

就相互关系而言,各要素间的互相配合表现出了虚实交替的动态性。“回风荡弥雾,珠水遂倏垂”[21]136,留园花木在山间水畔探伸蔓延、拂动摇曳,烟岚雾气在水坳幽谷处蒸腾而起,即《园冶》所谓:“生幻境也”[5]73。上述以虚障隔挡、动态模糊实现张说诗句中“迷”、“拂”的手法,以致“隐现无穷之态,招摇不尽之春”[5]79。

2.4“迴接潆带,登高眺远”的渊合序列

“合要渊永”4),“合”并非戛然而止,而是将“转”的意韵加以整合融汇,在更高的层面上与“起”、“承”遥相呼应[30]。陈从周曾言“园之佳者如诗之绝句,词之小令,皆以少胜多,有不尽之意,寥寥几句,弦外之音犹绕梁间”[2]6,即“合”理应具有余音绕梁、悠远绵延之意,甚至拓展境界、升华主题。在园林中通常采用聚合式院落的布局手法,或“山领迴接之势,水得潆带之情”[5]37,将观赏视线、场所气韵汇聚其中,达到聚拢、渊合之境;同时,还可利用竖向拔高的楼阁建筑营造升高眺远之趣,使之既有“一览众山小”的远眺之态,亦有“蓦然回首”的回望之感,同时还有“心意自远”[24]的无穷之境。可见,现代建筑“空间”论中的“结尾”一词并不能准确表达“渊合”之意。留园的渊合序列位于东部建筑群,由于历史中多次调整和扩建,呈现出不同的观赏方式。

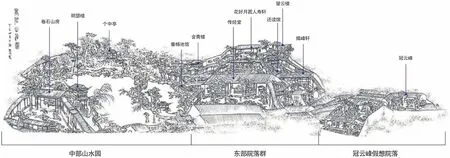

2.4.1 刘氏的“环游”

根据刘恕之孙刘懋功于咸丰七年(1857)绘制的《寒碧山庄图》可见留园分为3 个部分,分别是刘恕建于嘉庆三年的中部山水园,以传经堂为核心的东部院落集群,以及右半部分是围绕冠云峰绘制的假想院落(图7)。

图7 刘懋功《寒碧山庄图》

东部建筑群是在不同时期逐步叠加增建而成的。因刘恕嗜石,“物色而必得之以为快”,广搜奇石入园,“筑书馆以宠异之”,并“绕以曲廊”[20],使院落相互层叠、环环相扣,形成了左顾右盼的环游式赏石路线,有迂回不尽之致(图8)。位于东西两侧的望云楼和含青楼(远翠阁)可供登眺之乐,使半城风景,尽归一览。在刘氏时期,冠云峰位于密集的民居和踹布坊之间,刘恕“尝欲移置庄中未果”[20],难以得此石峰。刘恕之孙刘懋功为弥补这一遗憾,在园之东北角建望云楼,为远望冠云峰之意。登楼四眺,虽未临冠云峰,可望不可即,但已得冠云景,仰瞻俯窥,无限于心[24],正合“言有尽而意无穷”之意。

图8 刘恕时期东部建筑群的观赏路线与石峰位置猜想

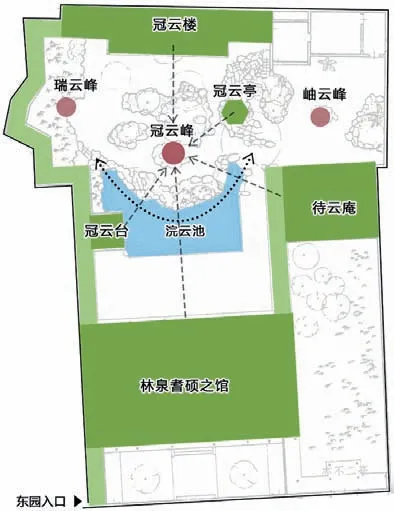

2.4.2 盛氏的“升华”

盛康在购买留园二十余年后的辛卯年间新辟“东园”,将冠云峰纳入园中,使其“长为园中物矣”[20]。随后围绕冠云峰“规馀地,建周垣,营精舍,布芳筵”[20],建起了以“云”为题的冠云楼、冠云亭、冠云台、待云庵等建筑,并环以连廊,形成了聚合式的向心赏石院落。登冠云楼,所谓“云满峰头月满天楼”,俯瞰“仙苑停云”处,远眺“吴山点点愁”[21]155,目欲以穷,而境藏无尽[24]。

为了突出冠云峰奇峰特立的核心地位,园中“护石以修竹,伴石以清流”[20],营建小型山水环绕冠云峰。并于东西两侧立“瑞云”、“岫云”两湖石,形成一主两副,中间突出的格局。又在三峰之下“旁罗拳石”[21]151,如众星拱月般簇拥石峰,营造“奇石周庭隅,好花四时看”[20]之景,“周庭隅”点出了围合之意。浣云池汇波渊合,随曲合方,以近似半圆的曲岸环抱冠云峰,两侧水口藏于湖石与石桥之下,营造出孤峰耸立、曲水潆洄之感,表达了园主“寄心清尚”[21]150的隐逸情怀(图9)。相比刘氏时期环绕式的院落群,盛氏时期营建的大型聚合式院落使留园的总体意境更趋浑融完整,进而达林泉之趣、无穷之境,应“合”之主题。

图9 盛氏时期建筑、水体对冠云峰形成的迴接潆带之态

3 有法无式,法无定式

《园冶》曰:“园有异宜,无成法。”[5]是谓造园因人、因地制宜。陈从周先生在《说园》中提出“造园有法而无式,在于人们的巧妙运用其规律,计成所说的‘因借(因地制宜,借景)’,就是法”[2]6,这一论断被广为征引,产生了深远的影响[31]。这里的“法”为“方法、手法”,“式”为“程式、定式”。孟兆祯先生在此理论基础上提出“有成法,无定式”的主张,是对造园手法程式化的反对[32]。可见,“法式”是首要的,造园需要遵循布局、构图的规律,但并不意味毫无章法的任意构建[33]。“起承转合”之于诗文或园林,都只是一种普遍规律和思维惯性,并非固定的定式。且诗与园的艺术形式有所不同,只能参照不能照搬。同时,“构园无格”,造园讲究“巧于因借”、“景到随机”,景物可因借随机。若过分执着于“起承转合”的章法结构,反而陷入形式主义。

另外,清代吴乔《围炉诗话》更有评:“八句如钩锁连环,不用起承转合一定之法者也。”也就是说,“钩锁连环”才是诗文中约定俗成的章法。所谓钩锁连环,即各段落间的分承逆接关系[17]。同样地,园林中的“起承转合”只是总体序列,其中常包含子序列。总体序列在转换过渡间存在相对动态的顺承关系,并非绝对静止、界限分明。而子序列中也并不一定具有完整的“起承转合”结构,但它们的营造逻辑和意脉演进的方式是相通的。如留园中绿荫作为“起”、“承”重叠之处,既是起始序列的“合”,又是承接序列的“转”,它既衔接了暗廊天井,又为开阔山水作铺垫(图10)。又如中部假山作为全园序列的“转”,其亦有完整的子序列:入山蹬道为“起”,爬山曲廊为“承”,石矶水坳为“转”,可亭回望为“合”。作为全园之“合”的东园亦是如此:入园巷道为“起”,合围廊道为“承”,三峰曲水为“转”,登楼俯眺为“合”(图11)。

图10 刘、盛时期留园的“起承转合”序列

图11 现代留园的“起承转合”总体序列与子序列

结语

本文通过拓展陈从周先生提出的“诗文造园”的理论,区别于现代建筑空间论以“空间”为园林分析的视角,及“开始、高潮、引导和尾声”的阐释,以诗文章法的“起、承、转、合”结构为线索,从观赏、体验的视角,探析留园观赏序列的营构规律,文章有以下结论。1)起始序列运用“开门见山”和“渐入佳境”两种“逆锋”起始形式,产生涉门成趣,不得其门的入境体验。2)承接序列以连续叠加、重复铺陈的构筑物构成观赏序列中起伏、递进的承接形式,形成“山重水复疑无路”的深远意境。3)转折序列中“别有天地”的陡变和“山平水阔”的山水关系形成园景与游观体验的对比与变化,其中主立客从、动游静观、夷径险峰、奥山旷水和虚境实景等对比关系皆凸显了“探幽涉险”的主题意趣。4)渊合序列以汇聚迂回的院落和登高远眺的楼阁,营造境藏无尽、潆洄不绝之境。5)诗园因异质同构而在章法结构和创作逻辑上多有共通之处,但“构园无格”,创作“有法而无定式”,“起承转合”的造园章法只是一种普遍的思维习惯,不可生搬硬套、穿凿附会,序列之间的过渡和转折具有分承逆接的动态性。

从“见山渐佳”的“起”,到“山重水复”的“承”,达“别有天地”的“转”,至“远眺无尽”的“合”。留园的观赏序列如同追溯桃源,莫知其始,不知何达,不见其际,而得“林泉之趣”[20]。综上所述,对比现代建筑“空间”论,我们可将中国古典园林的“类诗”构园法则总结为:“开端需逆锋渐起,发展需重复铺陈,高潮需对比转折,结尾需迂回无尽”。正如留园取韩愈的“汲古得修绠”为额以喻治学之道,在当代文化复兴的背景下,本研究是师法古人的一次有益探索,更是对陈从周先生的“诗文造园”理论的拓展研究,以期为今后中国古典园林营造回溯本源的研究提供可资借鉴的视角与路径。

图片来源

图1 ~3、5(右)、6、9、11:底图来源于刘敦桢.苏州古典园林[M].北京:中国建筑工业出版社,1979:343;

图4(左)、5(左)、10:底图来源于参考文献[7]图版3;

图4(右):底图来源于参考文献[9];

其余图片均由作者拍摄或绘制。

注释

1)运动感知经验作为空间理论的核心,德国雕塑家Adolf Hiderbrand 在1893 年曾定义:“我们用‘空间连续体’一词来表达作为我们想象力的三维外延的空间,以及作为我们想象力的三维运动性,即运动感知过程的空间”。

2)根据晚晴知识分子潘钟瑞的《香禅日记》描:“木厅后廊之东,现已开门门额曰“又一村,进去即新园也。”潘谷西先生在《苏州园林的观赏点和观赏路线》一文中,同样未将北部竹林区域划入。因此,“又一村”属于拥有独立序列的新园区域。

3)光气候(Daylight climate)是由太阳直射光、天空漫射光和地面反射光形成的天然光状况。

4)元代范德机在《诗法》中说:“作诗有四法:起要率直,承要舂容,转要变化,合要渊永。”