国家公园体制试点区景观格局特征演变与驱动机制∗

2024-01-16黄晗雯陈树新徐珊珊

王 鹏 黄晗雯 周 雪 陈树新 徐珊珊 李 乐

1 中国林业科学研究院林业科技信息研究所 北京 100091

2 国家林业和草原局林草调查规划院 北京 100714

3 青岛大学经济学院 青岛 266071

4 中国林业科学研究院资源信息研究所 北京 100091

5 中国林业科学研究院热带林业研究所 广州 510520

国家公园作为保护范围大、 生态过程完整的自然保护地类型, 是建设人与自然和谐共生现代化的关键举措。 从2013 年我国初次提出创建国家公园体制, 到2021 年正式设立首批5 个国家公园, 再到2022 年«国家公园空间布局方案» 提出建设世界最大国家公园体系, 国家公园经过10年发展建设, 已成为我国生态文明体制改革的重大制度创新。 然而, 人多地少的基本国情以及经济高速发展的社会进程决定了我国国家公园在空间布局、 资源保护利用等方面面临着复杂且特殊的现实问题。 厘清国家公园景观格局演变的驱动因素, 阐明自然与社会经济因素对国家公园景观格局演变的影响, 揭示二者之间的深层机制, 正是集保护地类型多样、 空间布局不尽合理、 自然资源资产本底不清于一体的国家公园体制建设急需解决的重要科学问题[1-2]。

已有关于国家公园景观格局的研究主要集中在景观格局变化测度、 定性与半定量驱动因素探讨等方面[3-6]。 Vorovencii[7]采用12 个景观指数量化了皮亚特拉•克雷乌卢伊国家公园和布吉吉自然公园的土地覆盖与景观格局变化, 指出破碎化不仅是森林砍伐和非法采伐等人为活动的结果,也是自然因素驱动的结果。 于航等[8]利用GIS 和Fragstats4 软件的空间分析技术, 刻画了2000—2018 年祁连山国家公园体制试点区景观格局特征, 并以此为基础评价了国家公园景观生态风险。也有学者从不同功能分区与自然资源要素等角度,对国家公园景观格局特征进行研究, 并据此构建国家公园山水林田湖草空间信息格局图谱, 评价国家公园生态系统完整性[9-11]。 整体来看, 由于中国国家公园建设起步晚, 目前针对国家公园景观格局演变驱动因素及其机制的研究还较少, 并受数据限制, 研究方法多以定性或半定量为主,部分研究虽然采用线性回归模型, 但这类研究不适用于样本数据较少的年度节点统计。 此外, 经济社会、 人口与政策等多个自变量之间的多重共线性特征也在一定程度上影响了研究结果的准确性[12]。

因此, 本研究选取首批国家公园体制试点之一的钱江源国家公园体制试点区为例, 分析1990—2018 年景观格局演变特征, 并从自然与社会经济两方面构建驱动因子指标体系, 采用偏最小二乘回归模型(Partial Least Squares Regression,PLSR), 研究国家公园体制试点区近30 年景观格局演变的驱动机制, 以期为体制改革试点完成后国家公园的规划建设、 政策制定、 保护利用提供决策参考和科学依据。

1 研究区概况

钱江源国家公园体制试点区(简称“试点区” ) 位于浙江省西部, 地处浙江省、 江西省和安徽省三省交界处, 是国家发展改革委于2015 年正式批复的首批10 个国家公园体制试点区之一,面积约252 km2, 是实现中东部地区生态环境质量根本好转的重要连接性节点区域。 试点区是由古田山国家级自然保护区、 钱江源国家级森林公园、钱江源省级风景名胜区3 处自然保护地整合而成,共包括核心保护区与一般控制区2 个管控分区,以及核心保护区、 生态保育区、 游憩展示区、 传统利用区4 个功能分区。 试点区土地资源权属复杂, 国有土地48.64 km2, 主要包括开化林场齐溪分场、 苏庄分场和古田山国家级自然保护区, 占试点区面积的19.30%; 集体土地203.52 km2, 占试点区总面积80.70%。 试点区产业结构相对单一, 居民经济收入主要来自农林产业和外出打工,涉及苏庄、 长虹、 何田与齐溪4 个乡镇、 19 个行政村, 人口共计9 744 人。

2 研究方法

2.1 数据来源

1) 遥感影像数据: 选定1990、 2000、 2010、2015 和2018 年作为监测时间点, 1990—2018 年土地利用分类数据主要基于Landsat-8 30 m 分辨率遥感影像数据。 2) 气象数据来自开化县国家一般气象站1990—2018 年气象数据。 3) 统计年鉴数据来自1990—2019 年开化县统计年鉴。

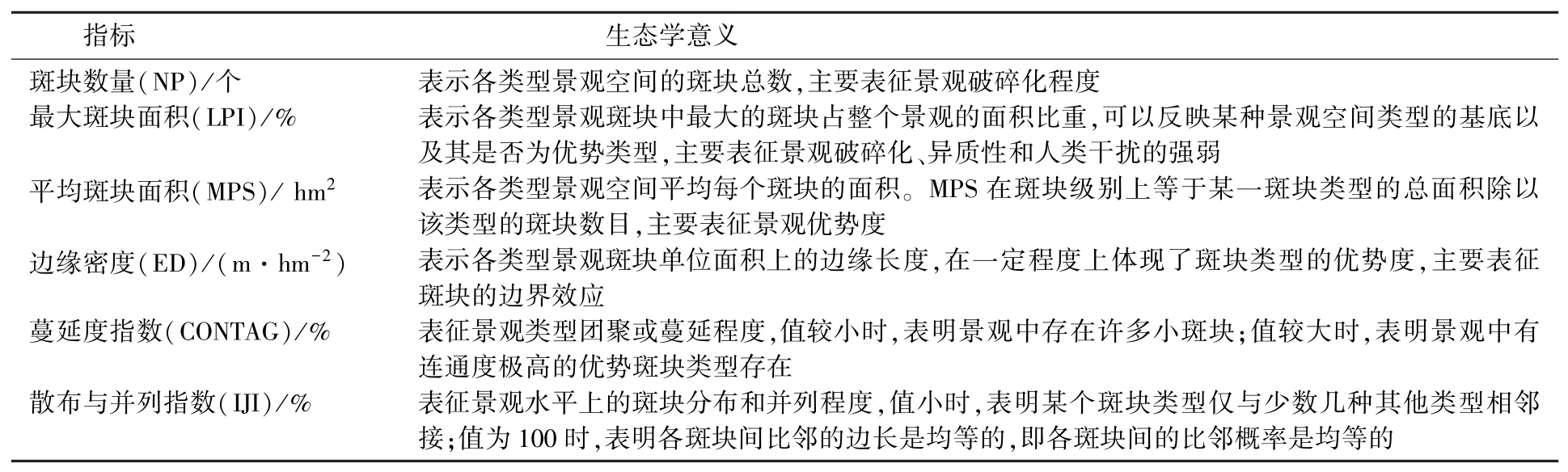

2.2 景观格局指数选取

按照能够表征区域特征且景观指数之间冗余度低的准则, 选取斑块数量(NP)、 最大斑块面积(LPI)、 平均斑块面积 (MPS)、 边缘密度(ED)、 蔓延度指数(CONTAG)、 散布与并列指数(IJI) 共计6 个指数进行景观格局演变分析(表1), 分析软件为Fragstats 4.0。

表1 景观格局指数及其生态学意义

2.3 偏最小二乘回归模型

鉴于本研究是分析28 年间试点区5 个时间节点的景观格局演变驱动机制, 驱动因子的数据量也对应5 个时间节点, 其数据容量不适用传统线性回归, 因此选用PLSR 从自然和社会经济因素方面进行研究。 PLSR 相比传统简单回归分析, 能通过信息重组在成分提取时考虑自变量与因变量间的线性关系, 而非简单的变量剔除处理, 在保证模型稳定性的前提下消除变量的多重共线性问题, 分析软件为SIMCA-P 软件[12-15]。 回归的合理性是检验试点区景观格局演变驱动机制精度的重要因素, 通过SIMCA-P 软件中的PRESS 变量进行拟合效果检验, 当其交叉有效性值大于0.097 时, 代表PLSR 稳健性符合要求, 主成分提取合理。 回归模型的预测或数据回归解释能力被定义为R2Y (Goodness of Fit), 当R2Y 大于0.50时, 表明模型有较好的预测能力; 当交叉有效性(Q2) 大于0.097 时, 表明模型有较强的稳健性。自变量对因变量的解释程度可以用变量投影重要性VIP (Variable Impprtance of Projection) 值来反映。 VIP>1 的变量具有较为显著的解释能力,VIP 值在0.5~1 表示自变量对因变量比较重要,VIP<0.5 代表自变量对因变量不重要[12,16]。

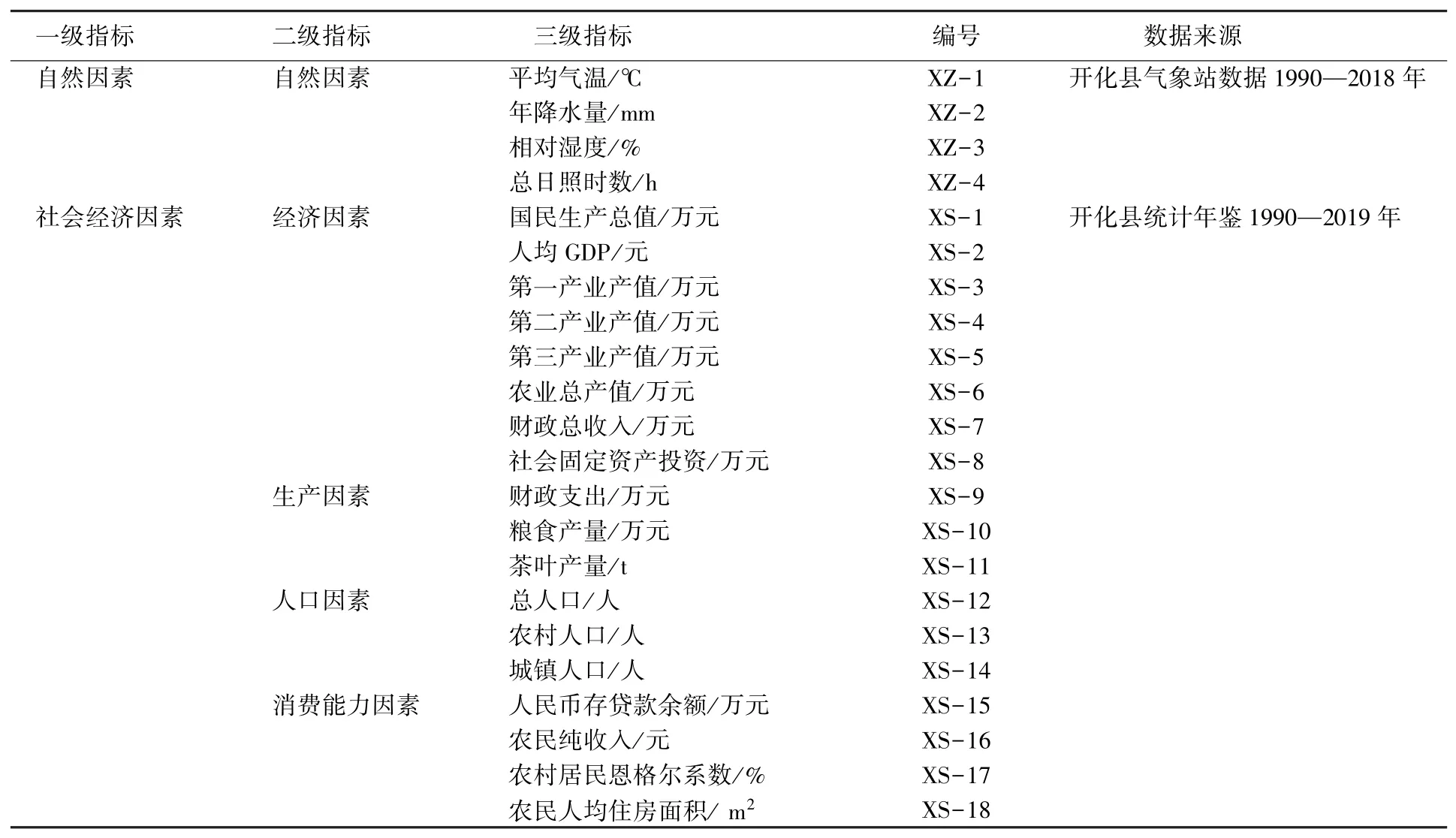

2.4 驱动因子选取

将景观格局演变的影响因子分为自然因素和社会经济因素两大类。 气温、 降水、 湿度、日照等自然条件对景观格局变化起到一定影响,且突出表现在大尺度空间上和较长的时间范围上。 而在城市化进程中政府通常通过改变用地属性获取社会经济发展, 因此区域经济发展、社会变革等都会在较短时间内和相对较小的尺度上引起景观格局变化。 在综合考虑各大类因子的基础上, 兼顾数据的可获取性和可定量化,本研究一级指标由自然因素和社会经济因素组成, 社会经济因素涉及4 项二级指标、 18 项三级指标(表2)。

表2 试点区景观格局演变的驱动因子

3 结果与分析

3.1 试点区景观尺度格局特征

由表3 可知, 试点区斑块数量(NP) 呈现出一定增长趋势, 表明各类型景观空间的斑块总数不断增多, 破碎度越来越高。 最大斑块面积(LPI)在1990 年最小(76.202 2%), 2000—2018 年呈相对稳定的趋势, 表明自2000 年开始景观整体受人为干扰影响较小。 试点区边缘密度(ED) 最高值出现在1990 年(22.408 4 m•hm-2), 这一时期斑块的边界效应最为明显, 体现了斑块类型的优势度。 试点区平均斑块面积(MPS) 呈现波动式变化趋势, 在1990 年与2010 年分别出现较大值, 为107.440 4 hm2和101.283 6 hm2, 表明该时期景观异质性较弱。 试点区蔓延度指数(CONTAG) 最高值出现在2010 年, 随后保持相对稳定, 说明在这一时期景观中的某种优势斑块类型形成了良好的连接性。 试点区散布与并列指数(IJI) 在2015—2018年相对较高(59.184 3%), 表明各斑块间比邻的边长逐渐呈现均等趋势。

表3 景观尺度格局指数

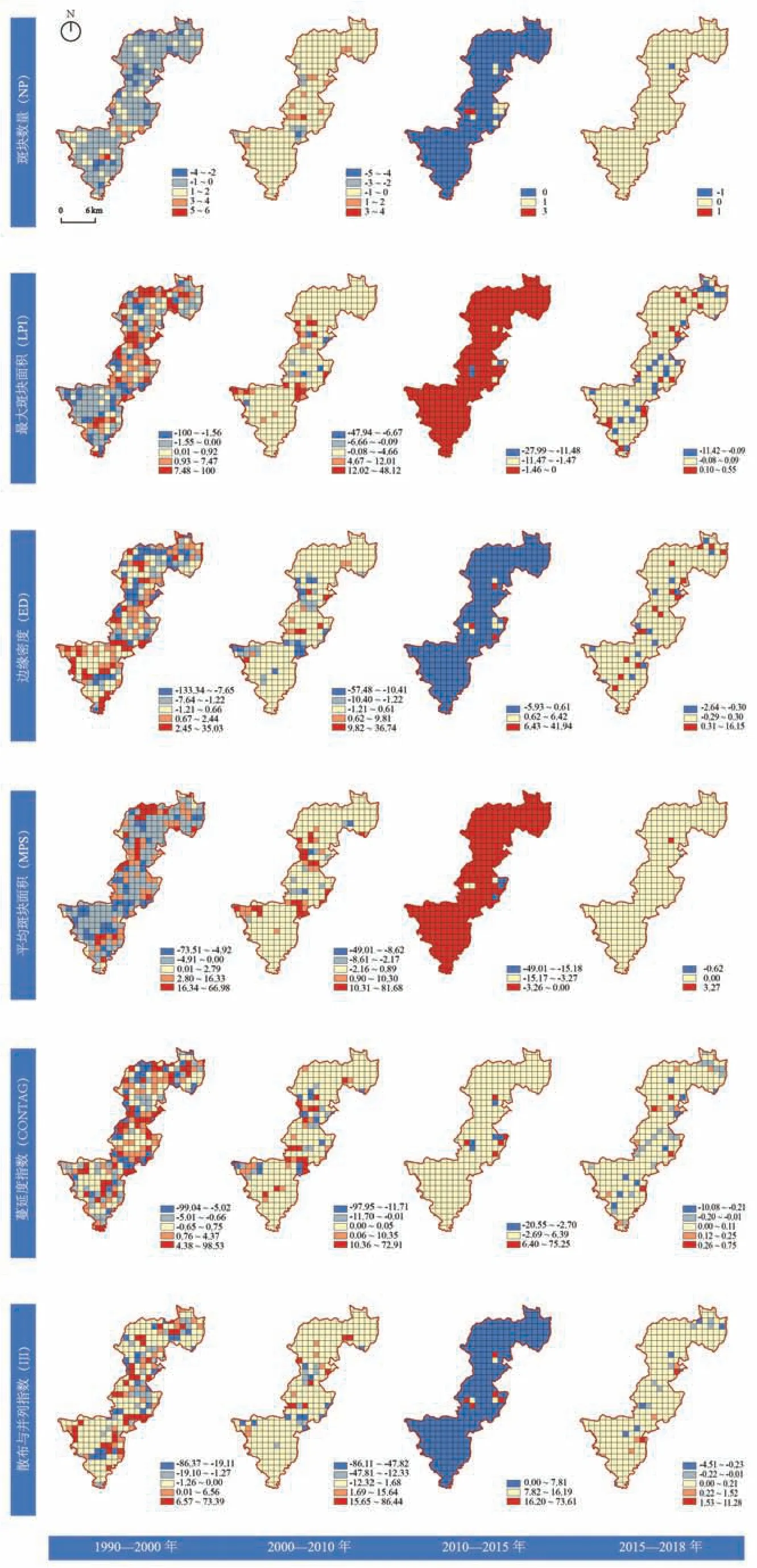

对1 km×1 km 单元上的景观格局进行计算可知, 1990—2018 年, 各类景观格局指数空间变化较为均匀; 变化量整体较大, 并随着时间推进呈现越来越小的趋势(图1)。 1) NP 在2000—2010年变化空间分布与2010—2015 年类似, 主要集中在长虹片区与何田片区; 2015—2018 年除了何田片区少数村变化较小外, 其他区域变化趋势相同。2) LPI 在2000—2010 年变化较多的区域集中在何田片区、 长虹片区以及苏庄片区北部, 这些区域多以生态保育功能为主, 说明通过生态保护,上述区域景观优势度得到小范围增加[17]; 2010—2015 年, 除了长虹片区以及何田片区出现较小增长外, 其他区域LPI 变化不明显; 2015—2018 年,试点区LPI 变化较为明显, 且主要集中在东南侧,这与试点区地理区位有关, 试点区西部是白际山脉, 早些年造林绿化工程显著, 已无荒山荒地,而试点区东部以传统利用区、 生态保护区为主,随着钱江源体制试点建设推进, 试点区景观优势度在三年内发生了明显变化[18-19]。 3) ED 在2010—2015 年试点区边界密度变化整体偏小, 主要增长区域集中在长虹片区; 在2015—2018 年变化量增长空间差异不明显。 4) MPS 在2000—2010 年变化量较大的区域主要集中在何田片区、长虹片区与苏庄片区的古田村, 具有中部变化较大、 两边较小的空间特征, 这主要与土地利用有关[20]。 5) CONTAG 在2010—2015 年变化最小,2015—2018 年相比其他指数出现较大变化。 6)IJI 在2000—2015 年变化量空间差异主要分布在长虹片区与何田片区, 2015—2018 年变化量空间差异不明显, 具有零星分布特点。

图1 1990—2018 年试点区景观格局的空间变化

3.2 自然因素对试点区景观格局演变的影响

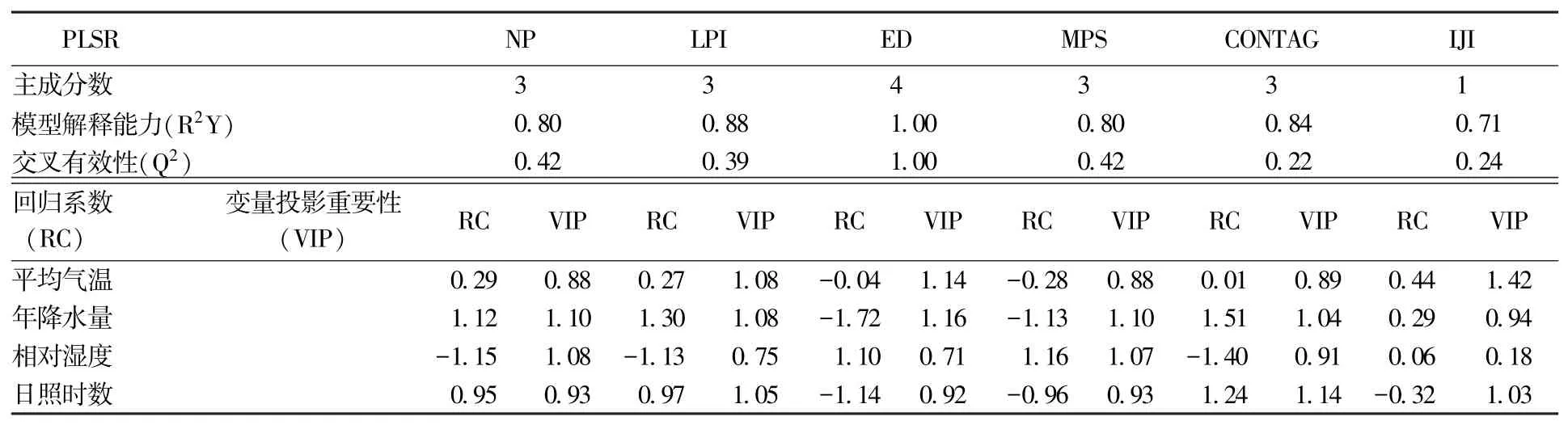

由表4 可知, 自然因素对试点区景观指数LPI、 ED、 IJI 的R2Y 均大于50%, Q2均大于0.097, 表明模型具有较好的稳健性与预测能力。由于模型的终止规则为Q2大于0.097, 因此IJI 只保留了第1 主成分[16]。

表4 1990―2018 年试点区景观格局指数与自然因素的偏最小二乘回归

从1990—2018 年, 平均气温对LPI、 ED、 IJI具有显著作用(VIP>1), 其中对IJI 驱动力最大。年降水量对NP、 LPI、 ED、 MPS、 CONTAG 具有显著作用(VIP>1), 其中对ED 驱动力最大。 相对湿度对NP 与MPS 具有显著作用, 二者驱动作用相似。 日照时数对LPI、 CONTAG、 IJI 具有显著作用(VIP>1), 其中对CONTAG 驱动力最强。综合来看, 年降水量对景观格局演变的驱动力最强, 相对湿度驱动最小。

3.3 社会经济因素对试点区景观格局演变的影响

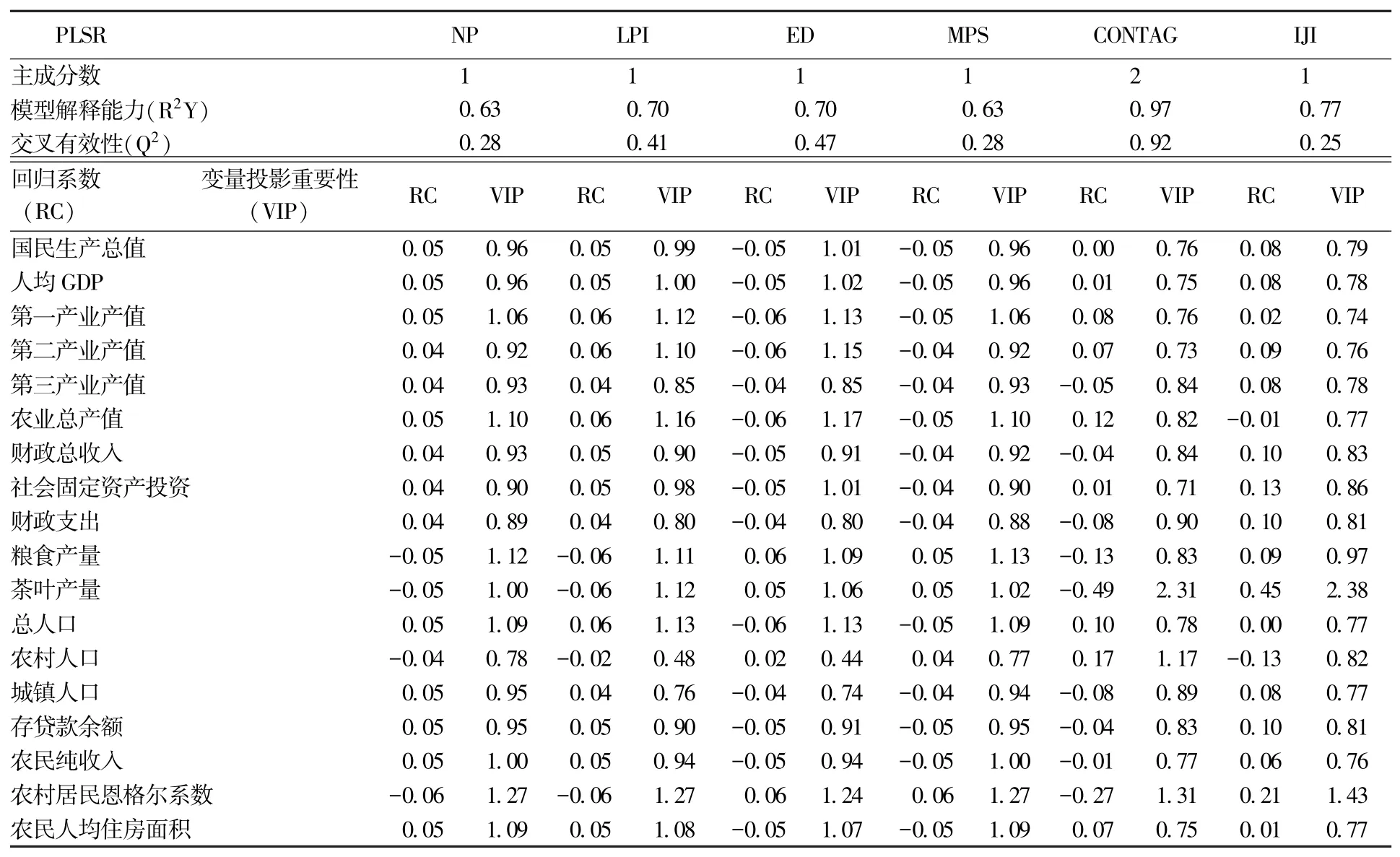

由表5 可知, 1990—2018 年, 试点区景观指数NP、 LPI、 ED、 MPS、 CONTAG、 IJI 的R2Y 均大于0.50, Q2均大于0.097, 表明模型具有较好的稳健性与预测能力。 由于模型的终止规则为Q2大于0.097, 因此, 除CONTAG 外, 其他景观指数只保留了第1 主成分[16]。

表5 1990—2018 年试点区景观格局指数与社会经济因素的偏最小二乘回归

经济因素(XS-1 至XS-9) 对ED、 LPI 等景观格局指数具有较强的驱动作用, 对NP 与MPS也有一定驱动作用。 财政支出对上述景观格局指数均没有驱动作用。 生产因素(XS-10、 XS-11)各个因子对NP、 LPI、 ED、 MPS 景观指数均具有重要驱动作用, 其中茶叶产量对景观指数CONTAG、 IJI 具有较高的驱动作用, 说明茶叶产量对景观斑块连接度、 破碎化以及斑块间分布与并列程度变化具有重要影响[21]。 人口因素(XS-12 至XS-14) 对试点区景观格局指数变化影响整体较小, 总人口数量变化驱动着NP、 LPI、 ED、MPS 变化。 其中城镇人口对所有景观格局指数均没有明显驱动。 消费能力因素(XS-15 至XS-18) 对景观格局指数的驱动主要集中于农村居民恩格尔系数与农民人均住房面积这两个指标, 其中农村居民恩格尔系数对上述景观格局指数均有重要驱动作用(VIP 全部大于1), 说明农民生活水平高低关系着试点区景观结构与生态过程变化[22]。 综合来看, 茶叶产量、 农村居民恩格尔系数对景观格局演变驱动力最强。

4 讨论

4.1 景观格局变化与区域生态保护水平或人为干扰程度相关

钱江源国家公园森林覆盖率达89%, 以阔叶林为主[23], 在1990—2018 年, 斑块数量、 最大斑块面积、 蔓延度指数、 散布与并列指数整体呈现增加趋势, 边界密度、 平均斑块面积呈现减少趋势, 说明研究区破碎化程度增加、 景观优势度出现下降。 例如, 利用斑块数量表征试点区景观格局的破碎程度发现[24-25], 指数值从234 个增加到257 个, 中部和北部地区变化较明显, 说明中部地区破碎化程度较高、 北部其次, 而南部区域因为是古田山国家级自然保护区, 其破碎化程度整体较低。 再如, 使用边界密度表征试点区景观格局边缘效应[24-25], 指数值从22.408 4 m•hm-2减少至20.637 5 m•hm-2, 边缘密度大的景观主要分布在中部地区, 说明试点区中部地区最为复杂、 不规则。 因此, 试点区中部作为传统利用功能区与游憩展示区的所在地, 是后期景观规划与管理重点区域。 余建平等[26]对研究区不同功能区景观格局进行对比分析的结果与本文相似, 即游憩展示区与传统利用区的破碎化程度高于核心保护区和生态保育区, 说明景观格局演变趋势与区域保护水平和人为干扰程度密切相关。 实地调研也发现, 该区域建筑景观与森林等自然景观搭配不合理, 试点区主要的特许经营项目, 尤其农家乐等旅游项目主要分布在该区域, 新建建筑带有明显的欧式特征, 在传统山水格局中显得格格不入, 现代设计风格过于突出, 缺少地域特色。 此外, 农家乐等项目建设缺乏统一规划, 建筑景观与森林景观没有形成很好的融合。

4.2 景观格局变化受到自然和社会经济因素的综合驱动

景观格局变化是一个长期动态的复杂过程,是自然因素与社会经济因素综合作用的结果。 在没有发生重大自然灾害等特殊情况下, 试点区社会经济因素相比自然因素会呈现更强的动态性。自然因素作为稳定景观格局结构的关键因素, 在较长时间内影响着区域格局变化, 而社会经济因素则更多是在较短时间内驱动着景观格局演变[27]。 本研究表明, 茶叶产量、 农村居民恩格尔系数对研究区景观格局演变表现出较强的驱动力。曹嘉铄等[28]对神农架的研究也表明, 社会经济因素是导致区域景观格局变化的主导因素。 张晓宇等[29]认为土地利用状况等因素在破碎化变化中起着重要作用, 这与本文研究结果相似。 本研究发现, 茶叶产量驱动力很强, 研究区茶叶产量从1990 年3 297 t 减少至2018 年2 128 t, 而茶叶产量与茶园用地变化有着密切联系。 汪家军等[30]通过研究2019 年和2021 年试点区景观格局变化特征发现, 区域景观异质性逐渐趋缓, 优势景观向均质化、 整体化发展, 这一研究结果能很好弥补本研究在时间周期方面的不足, 也为后续景观格局优化提供了参考。 2020 年自然资源部、 国家林业和草原局联合发布了功能区调整政策, 要求优化调整国家公园、 自然保护区等保护地的功能区数量和相应管控要求, 国家公园功能区由过去“四区” 变为“两区”。 功能区划调整直接影响着区域保护水平和利用方式, 对景观格局也将产生深远影响。 因此, 在功能区划结果正式批复后,将功能区划作为重要因素纳入驱动指标显得十分重要。

4.3 展望

本研究主要采用遥感影像数据对钱江源体制试点区景观尺度格局变化进行分析, 并采用PLSR分析了自然和社会经济驱动力。 相比以往研究,弥补了因时间节点较少无法实现驱动力量化研究的弊端, 能清楚探析影响景观格局变化的主要因素, 有助于后期景观格局优化, 对国家公园范围与功能区划有一定指导意义。 但是本文受到时间以及统计数据限制, 目前只分析了景观尺度格局变化的驱动力, 未对斑块尺度景观进行研究。 此外, 在驱动因素选取方面, 也主要考虑到统计数据的获取性, 未将关键性政策纳入。 国家公园作为生态文明建设的重大制度创新, 具有明显政策导向属性, 在后续研究中应将完善政策导向、 规划实施、 人口转移(生态移民) 等因素纳入研究, 并深化单因素以及多因素综合作用的贡献。同时也要开展相关不确定性研究, 以期更有针对性地指导国家公园生态系统管理。

5 结论

在景观格局特征方面, 1990—2018 年, 除平均斑块面积, 试点区斑块数量、 最大斑块面积、边界密度、 蔓延度指数、 散布与并列指数均呈现增长趋势, 并突出表现在1990—2000 年。 试点区各类景观格局指数空间变化较为均匀, 且变化量整体较大。 变化量随着时间推进呈现逐渐变小的趋势。

在自然因素影响方面, 年降水量对景观格局演变的驱动力最强, 相对湿度驱动最小。 其中,平均气温对散布与并列指数演变驱动力最大, 年降水量对边缘密度指数驱动作用最大, 相对湿度对斑块数量与平均斑块面积指数的驱动作用相近,日照时数对蔓延度指数驱动作用最大。

在社会经济因素影响方面, 茶叶产量、 农村居民恩格尔系数对景观格局演变驱动力最强, 财政总收入、 财政支出、 城镇人口、 存贷款余额对各格局指数演变没有驱动力。 整体来讲, 经济因素对边缘密度、 最大斑块面积具有较强的驱动作用; 生产因素对斑块数量、 最大斑块面积、 边缘密度、 平均斑块面积具有重要驱动作用; 人口因素对景观格局指数变化影响整体较小; 消费能力因素中农村居民恩格尔系数与农民人均住房面积这两个指标对景观格局指数具有重要驱动。