中国数字经济核心产业规模再测算研究

2024-01-15李海霞周国富

李海霞,周国富

(1.天津财经大学 统计学院,天津 300222;2.内蒙古财经大学 统计与数学学院,内蒙古 呼和浩特 010070)

一、文献综述及研究思路

随着“互联网+”、人工智能、云计算、区块链等新产业、新业态和新商业模式不断涌现,数字经济正成为经济发展的新引擎和新动能[1]。2021年,十三届全国人大四次会议表决通过的“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出,到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。鉴于数字经济的战略地位,关于数字经济的核算方法及其规模和结构的分析已成为学者研究的热点。但是,从现有文献来看,无论数字经济的核算方法,还是对中国数字经济规模和结构的判断,都存在较大的分歧。本文拟在考察现有文献所取得的进展基础上,利用最新公布的时间序列投入产出表和历次经济普查数据,采用适当的测算方法,对中国改革开放以来数字经济核心产业的规模和结构做一个系统的测算,并对“十四五”时期数字经济核心产业的发展趋势进行预测,为相关政策的制定和学者的研究提供经验依据。

数字经济概念最早由Tapscott于1996年在《数字经济时代》一书中提出[2]。随后,1998年美国商务部发布《新兴的数字经济》报告,“数字经济”这一提法正式形成。

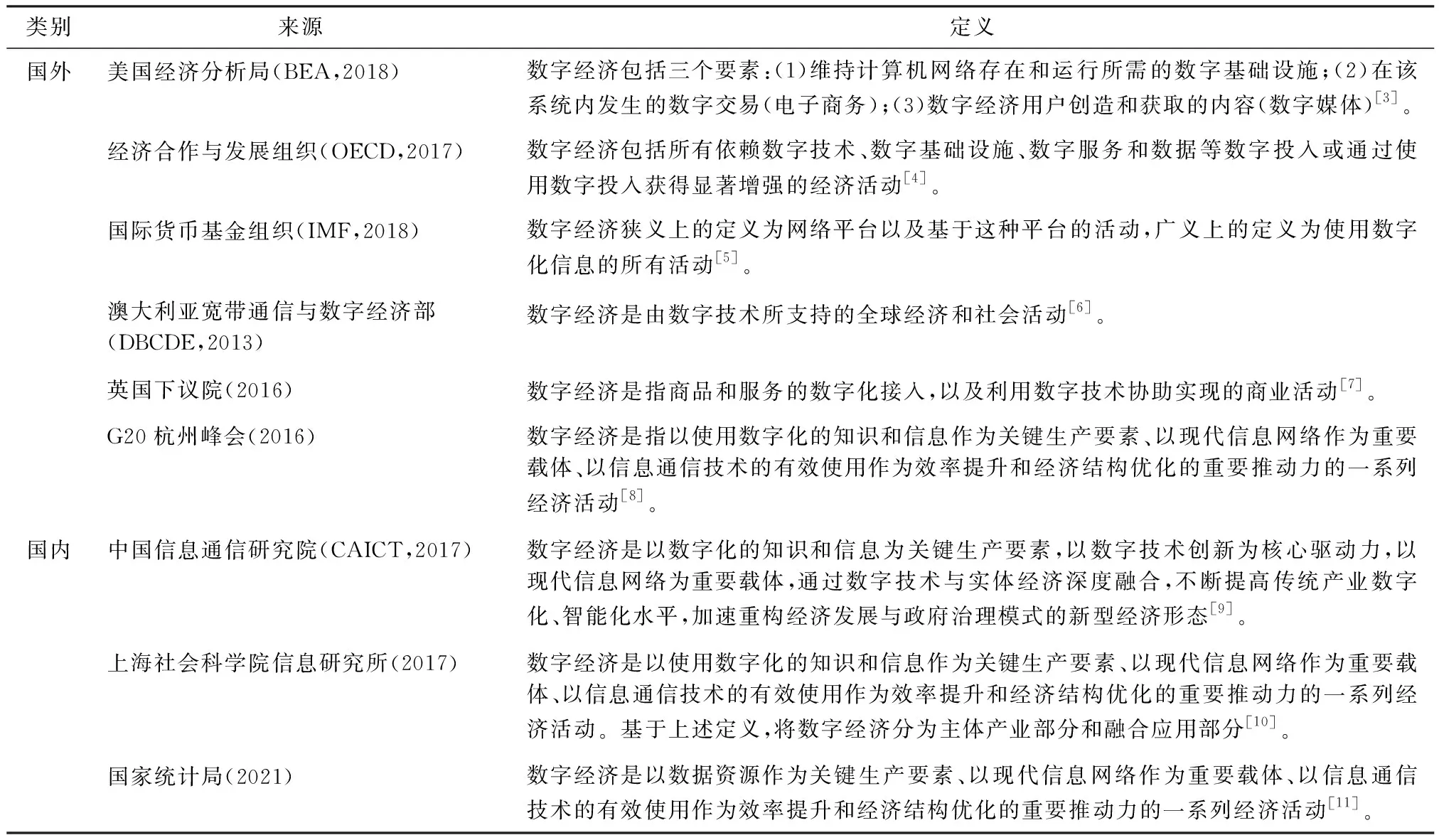

但是,对数字经济的定义看法不一。直到2016年G20杭州峰会召开,并在《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中明确给出数字经济的定义,才得到大家的广泛认可(见表1)。

表1 数字经济的内涵

从表1可以看出,除了G20杭州峰会(2016)给出的定义,美国商务部经济分析局(BEA)、经济合作与发展组织(OECD)和国际货币基金组织(IMF,2018)等也都给出过数字经济定义,但侧重于窄口径,也就是数字经济核心产业;而国家统计局、中国信息通信研究院和上海社会科学院信息研究所等给出的数字经济定义与G20峰会(2016)给出的定义大同小异,侧重于宽口径。

数字技术应用可以显著提高生产效率[12]。国外文献从宏观层面探讨了数字经济对就业、环境、能源消费和城市经济高质量发展的影响[13-18],而从微观层面来看,现有文献考察了数字经济对企业绩效和企业投资效率的影响[19-20],也有文献利用中国家庭追踪调查的数据评估了智慧城市计划(SCP)对就业、收入和社会保障的影响[21]。

近年来,国内学者对数字经济的研究日益增多,葛明等梳理了数字经济研究新进展[22]。其中,与数字经济的核算直接相关的文献大致可归纳为以下四个方面:一是关于数字经济规模与结构的测算;二是关于数字经济指数的编制[23];三是关于数字经济卫星账户的编制;四是关于数据资产的核算。

限于本文的研究主题,下面仅对数字经济规模与结构的测算方面的文献做一个系统的梳理。总体而言,根据现有文献所测度的数字经济范围,这类文献又分为三类:①数字经济核心产业增加值的测算。许宪春和张美慧从数字化赋权基础设施、数字化媒体、数字化交易三个方面采用生产法测度了中国2007—2017年数字经济规模[24]。鲜祖德和王天琪对2012—2020年数字经济的核心产业规模进行了测算与预测[25]。这两篇文献受到了学者的广泛关注,其共同点均是基于生产视角,且都是测算全国的数字经济规模和结构。②产业数字化的测算。③数字经济核心产业和融合产业增加值的测算。

通过梳理数字经济核算方面的这些文献,本文发现现有文献在很多问题上还存在较大的分歧:

一是数字经济的分类标准和核算范围界定不统一。许宪春和张美慧将数字经济划分为数字化赋权基础设施、数字化媒体和数字化交易。如果将其与《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对照,那么可以发现:数字化赋权基础设施对应的是数字产品制造业和数字技术应用业,数字化媒体和数字化交易对应的是数字要素驱动业。但是,许宪春等未将数字产品制造业中的记录媒介复制业、电线、电缆制造、光缆制造,数字产品服务业,数字要素驱动业中的互联网金融、信息基础设施建设、数据资源与产权交易、其他数字要素驱动业纳入数字经济的核算范围。为表述方便,可将此核算范围称为窄口径下的数字经济核心产业增加值核算。鲜祖德和王天琪将数字经济核心产业分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业和数字要素驱动业。从小类来看,该文的核算范围明显宽于前者,几乎涵盖了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中的所有类别。为表述方便,本文将此核算范围称为宽口径下的数字经济核心产业增加值核算。类似的,蔡跃洲和牛新星的核算范围既包含数字产业化,也包含产业数字化;陈梦根和张鑫核算的数字经济包括基础部门、融合部门和替代部门。但是总体来看,目前多数文献大都仅核算数字产业化规模。

二是基础数据来源和核算方法不统一。现有文献除了通过构建评价指标体系编制数字经济发展指数,间接反映数字经济的发展水平之外,有关数字经济规模的测算所依据的基础数据各不相同。比如,基于国民经济各行业增加值数据从中剥离出数字经济的增加值,大多采用投入产出表;蔡跃洲和牛新星一文对数字经济的核算主要基于《中国电子信息产业统计年鉴》及其软件篇;而张红霞虽然也是基于投入产出表,但研究是从最终产品入手测算数字经济最终产品规模;至于采用计量模型方法测度数字经济规模的文献,他们的核算方法和数据来源也不尽相同。

由于上述几方面的原因,现有文献关于中国的数字经济规模仍存在较大的分歧。对此,许宪春总结指出,主要是因为4个方面分歧所致(1)许宪春:《数字经济增加值测算问题研究》,2022年天津财经大学“统计学前沿暑期学校”特邀报告,2022年7月18日。,即:数字经济概念和范围界定不统一,数字经济统计分类标准不统一,数字经济增加值测算方法不统一,数字经济增加值数据不具有可比性。鉴于此,本文拟在进一步明确数字经济的统计分类和核算范围的基础上,选择合适的测算方法,在统一的数据口径下对中国改革开放以来数字经济核心产业的规模与结构做一个系统的测算。

本文的边际贡献在于:一是基于国家统计局最新发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,结合历次《国民经济行业分类》,明确了投入产出表中的部门分类与数字经济核心产业各细分行业的对应关系;二是进一步基于官方发布的投入产出表、投入产出延长表和学者编制的时间序列投入产出表,以及历次经济普查数据,在统一的数据口径下测算了中国1981—2020年的数字经济核心产业增加值,并预测了未来五年中国数字经济核心产业的规模,可以为数字经济的相关研究提供实证基础;三是将本文关于数字经济核心产业规模的测算结果与现有文献的测算结果进行了比较,进一步验证了本文测算结果的稳健性。

二、数字经济核心产业规模的测算方法

(一)数字经济统计分类与核算范围

美国经济分析局(BEA)认为数字经济是基于互联网及相关ICT的经济活动,具体为:①计算机网络存在及运行所需的数字化基础设施;②使用计算机系统进行的数字交易;③用户创建和访问的数字内容。BEA曾于2018年将数字经济划分为基础设施、电子商务和数字媒体三类,2020年8月引入付费数字服务,2021年6月调整为基础设施、电子商务和付费数字服务,其中付费数字服务在云服务、数字中介服务、其他付费数字服务3个小类基础上新增通信服务、互联网和数据服务2个小类[22]。OECD认为数字经济包括所有依赖数字技术、数字基础设施、数字服务和数据等数字投入或通过使用数字投入获得显著增强的经济活动,并于2017年将数字经济划分为数字化赋能产业、数字平台、区分住户与企业类型的数字产业等三类,2018年又将其调整为数字化赋能产业、数字中介平台产业、依赖中介平台的数字化部门、电子销售产业、只提供金融服务的公司、其他数字产业等六类,之后又进行了更新和扩充[22]。可见,国外对数字经济的核算范围一直在调整和完善中。

中国信息通信研究院(CAICT)认为数字经济由数字产业化和产业数字化组成(有文献将其简称为“两化”),后来又拓展为数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理等“四化”,但具体测算时只测算“两化”,即数字产业化和产业数字化。国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》将数字经济分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业和数字化效率提升业等五个大类。其中,前四个大类对应的是数字产业化,而数字化效率提升业对应的是产业数字化。

综合借鉴国内外文献的做法,本文测算中国数字经济规模时,将基于国家统计局最新发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,同时结合《国民经济行业分类2017(GB/T 4754—2017)》(2)国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)于2017年10月1日实施,行业分类共有20个门类、97个大类、473个中类、1 380个小类。的97个二级分类,将中国数字经济分类标准中的各细分行业与投入产出表中的产品部门分类对应起来,以便将数字经济各细分行业的增加值从投入产出表中的各产品部门剥离出来(3)因篇幅有限,具体划分结果未列出。。但是,受数据所限,本文只测算其中的数字产业化部分,暂不测算数字化效率提升业,即产业数字化的规模。换言之,本文仅测算中国数字经济核心产业的规模。

(二)中国数字经济核心产业规模的测算方法

本文测算中国数字经济核心产业规模的总体思路为:首先,基于《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,结合《国民经济行业分类2017(GB/T 4754—2017)》,将数字经济核心产业各细分行业与投入产出表中的产品部门分类进行对应。其次,在确定数字经济核心产业的各细分行业分别包含在投入产出表中哪些产品部门之下后,再基于官方发布的投入产出表、投入产出延长表和张红霞等编制的时间序列投入产出表[26],以及历次经济普查数据,根据具体情况分以下四种情形对数字经济核心产业各细分行业的增加值分别进行测算。最后,汇总数字经济核心产业各细分行业增加值,即可得到整个数字经济核心产业的规模。具体测算方法如下:

1.测算方法

本文拟借鉴许宪春和张美慧、鲜祖德和王天琪的做法,在投入产出表的基础上将各年份数字经济核心产业的规模剥离出来。与这些文献不同的是,本文还将利用张红霞等最新编制的时间序列投入产出表以及中国历次经济普查年鉴,将非编表年份的数字经济核心产业规模也推算出来[26]。具体剥离方法又分为如下四种情形:

第一种情形:投入产出表(包括投入产出延长表及时间序列投入产出表)中某个产品部门整体属于数字经济核心产业的某个细分部门,这时只需将该产品部门的增加值视为对应的数字经济核心产业细分部门增加值。

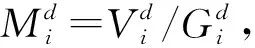

(1)

然后,假定其他相近年份的增加值结构系数与编表年份的增加值结构系数一致,就可以利用该结构系数推算其他相近年份该数字经济细分部门的增加值:

(2)

第三种情形:数字经济核心产业的某些细分部门分属于投入产出表中的几个产品部门,这时需要利用经济普查数据,先得到这几个产品部门所属大类行业的增加值,并计算这几个产品部门的增加值在所属大类行业增加值中的占比Sij,即:

(3)

其中,Vj为第j个大类行业的增加值,Vij为第j个大类行业的第i产品部门(可简称为与数字经济核心产业相关的部门)的增加值。

然后,利用编表年份投入产出表及类似于式(1)的数字经济细分部门增加值结构系数,得到数字经济核心产业的这些细分部门的增加值。

第四种情形:根据普查年份的营业收入,计算数字经济核心产业某部门的总产出,之后再计算该数字经济核心产业部门的增加值。具体步骤如下:

(4)

(5)

(6)

(3)将上述两步结果相乘,得到第i部门中的数字经济核心产业增加值:

(7)

通过上述方法测算得到数字经济核心产业各细分行业的增加值后,再加总,就可以得到整个数字经济核心产业的增加值:

(8)

2.数据来源与具体测算过程

本文可利用的基础数据包括:官方发布的投入产出表和投入产出延长表,张红霞等编制的时间序列投入产出表以及中国各次经济普查年鉴。下面基于所能获得的基础数据,说明数字经济核心产业的每个细分行业增加值的测算过程。

(1)数字产品制造业增加值的测算。数字产品制造业包含计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造和其他数字产品制造,对应投入产出表部门分类中的如下小类:计算机、通信和其他电子设备制造业,其他电气机械和器材,电线、电缆、光缆及电工器材,印刷和记录媒介复制品。编表年份的这些产品部门增加值可以从投入产出表和投入产出延长表中直接获得。其他年份的“计算机、通信和其他电子设备制造业”的增加值可直接取自张红霞等编制的时间序列投入产出表。而其他年份的“其他电气机械和器材与电线、电缆、光缆及电工器材”的增加值则可根据张红霞等编制的时间序列投入产出表推算得到。比如,为测算其他年份的“其他电气机械和器材”“电线、电缆、光缆及电工器材”两个部门的增加值,可依据式(1)先计算得到编表年份二者增加值占电气机械和器材制造业增加值的比重,即增加值调整系数,然后用所得增加值调整系数乘以张红霞等的时间序列投入产出表中电气机械和器材制造业的增加值,即可得到其他年份的“其他电气机械和器材”与“电线、电缆、光缆及电工器材”的增加值。“印刷和记录媒介复制品”属于制造业大类,其他年份该部门的增加值也可通过类似的方法测算得到。将测算得到的上述各细分部门产品增加值加总,即为数字产品制造业增加值。

(2)数字产品服务业增加值的测算。数字产品服务业包含数字产品批发、数字产品零售、数字产品租赁、数字产品维修及其他数字产品服务业。考虑到数据的可得性以及数字产品维修和其他数字产品服务业占比不大,几乎可以忽略不计,这里只着重测算数字产品批发、零售和租赁增加值。

以数字产品批发和零售业增加值的测算为例,具体做法如下:首先,搜集批发和零售业增加值。其中,编表年份的批发和零售业增加值来源于投入产出表及投入产出延长表,其他年份的增加值来自张红霞等编制的时间序列投入产出表。其次,根据经济普查数据测算批发和零售业的营业收入结构系数,也就是数字产品批发和零售业的营业收入占批发和零售业营业收入的比重。这里的“数字产品批发和零售业”包括计算机、软件及辅助设备的批发和零售,通讯设备的批发和零售,广播影视设备的批发和零售。之后,将前两步的结果结合起来,也就是用批发和零售业的营业收入结构系数与批发和零售业增加值相乘,得到数字产品批发和零售业增加值。同理,可以得到数字产品租赁增加值。但鉴于租赁和商务服务业是2002年国民经济行业分类的新增门类,故本文只测算2002—2020年的数字产品租赁增加值。最后,加总数字产品批发、零售和租赁增加值,得到数字产品服务业增加值。

(3)数字技术应用业增加值的测算。数字技术应用业包含软件开发,电信、广播电视和卫星传输服务,互联网相关服务,信息技术服务和其他数字技术应用业,对应投入产出表中的电信、广播电视和卫星传输服务业。这些产品部门的增加值可以从投入产出表、投入产出延长表以及张红霞等编制的时间序列投入产出表中直接获得。但需要注意的是,投入产出表中的电信、广播电视和卫星传输服务业中的“互联网相关服务和信息技术服务”有一小部分属于数字要素驱动业中的互联网平台,需要按比例进行拆分。具体方法为:

①根据式(1),估算投入产出表编表年份“互联网和相关服务”以及“信息技术服务”增加值占电信、广播电视和卫星传输服务业增加值的比重,得到该子部门产品增加值调整系数。用该系数与电信、广播电视和卫星传输服务业增加值相乘,得到互联网和相关服务以及信息技术服务增加值。

②在测算得到互联网和相关服务以及信息技术服务增加值之后,对互联网和相关服务以及信息技术服务增加值进行拆分,也就是将其中属于数字要素驱动业的“互联网平台”增加值剥离出去。许宪春和张美慧一文也曾对此进行了拆分,该文提到:“‘相关支持服务’中的各小类同时包含在数字化赋权基础设施和数字化媒体中,按照BEA的处理方法[27],它们在数字化赋权基础设施和数字化媒体两者间的份额分别是90%和10%。”这里提到的“相关支持服务”,从其细分行业来看正是本文的“互联网和相关服务以及信息技术服务”;而“数字化赋权基础设施”和“数字化媒体”则分属于本文的“数字技术应用业”和“数字要素驱动业”。鉴于此,本文借鉴许宪春和张美慧一文的做法,也按9∶1的比例将互联网和相关服务以及信息技术服务增加值的90%计入数字技术应用业,而将其余的10%作为互联网平台的增加值计入数字要素驱动业。

(4)数字要素驱动业增加值的测算。数字要素驱动业包括四个部分:广播、电视、电影和录音制作业;音像制品出版、电子出版物出版、数字出版;互联网批发零售;电信、广播电视和卫星传输服务中的一部分(即“互联网平台”)。前两个部分都属于文化、体育和娱乐业。可依据张红霞等的时间序列投入产出表中的文化教育和卫生增加值,对该部门增加值进行拆分,即:先根据式(3)计算投入产出表编表年份这些小类在文化、体育和娱乐业以及教育、卫生增加值所占比重。之后利用此增加值调整系数乘以张红霞等的时间序列投入产出表中的文化教育和卫生增加值,计算得到各年份文化、体育和娱乐业增加值。然后,对其拆分,测算每个部分的增加值。每个部分具体的测算方法为:

①根据式(3)计算投入产出表编表年份的广播、电视、电影和录音制作业增加值在文化、体育和娱乐业大类中所占比重,按此结构系数,再结合前面测算得到的各年份文化、体育和娱乐业增加值,就可测算得到各年份的广播、电视、电影和录音制作业的增加值。

②借鉴许宪春和张美慧的做法,先根据各次经济普查年鉴计算音像制品出版、电子出版物出版、数字出版3个小类营业收入占文化、体育和娱乐业的比重,即营业收入结构系数。然后用此结构系数和前面测算得到的各年份文化、体育和娱乐业增加值相乘,就可得到各年份这3个小类的增加值。

③互联网批发零售增加值。先根据各次经济普查年鉴计算互联网批发、零售营业收入占批发和零售业的比重,即营业收入结构系数。然后用此结构系数和前面测算得到的各年份批发和零售业增加值相乘,就可得到各年份的互联网批发零售增加值。

④互联网平台增加值。它属于电信、广播电视和卫星传输服务业增加值中的一小部分,也就是上文中提到的需要从“互联网相关服务和信息技术服务增加值”中剥离出来的那一部分。对照《国民经济行业分类(GB/T 4754—2017)》,数字要素驱动业包含3个方面共计6个小类:一是互联网和相关服务(I 64)中的中类——互联网信息服务(I 642)的3个小类,即互联网搜索服务(6421)、互联网游戏服务(6422)、互联网其他信息服务(6429);二是软件和信息技术服务业(I 65)中的2个小类,即信息系统集成和物联网技术服务(I 653)中类的信息系统集成服务(I 6531)、信息处理和存储支持服务(I 6550);三是其他互联网服务(I 6490)。如前所述,本文将互联网和相关服务以及信息技术服务增加值的10%计入数字要素驱动业。

三、中国数字经济核心产业规模与结构分析

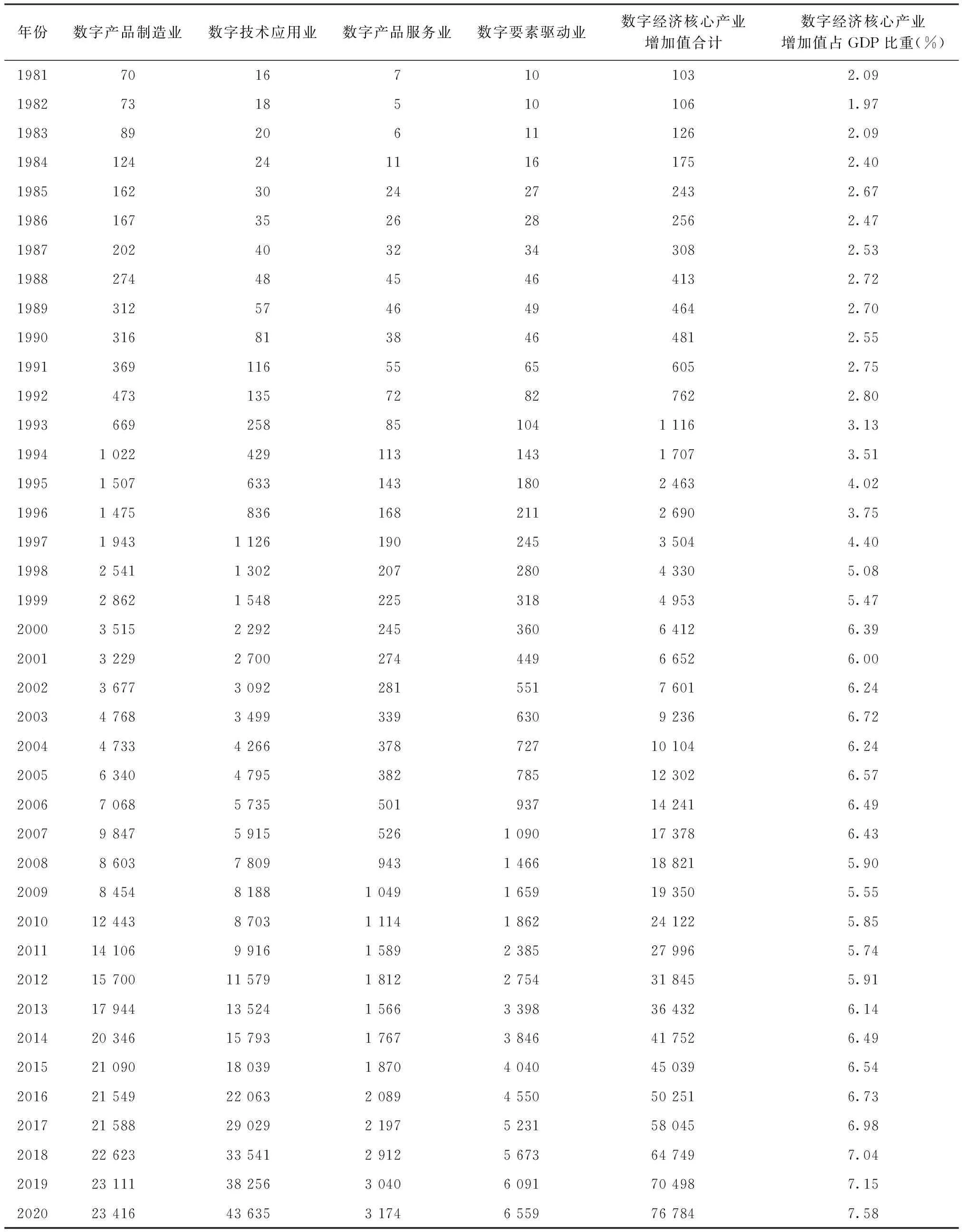

根据前面的测算方法,对中国1981—2020年的数字经济核心产业的增加值进行了测算,结果见表2。下面基于本文的测算结果进行对比分析。

表2 中国数字经济核心产业增加值 单位:亿元

(一)中国数字经济核心产业规模测算结果与分析

从表2可以看出,改革开放以来中国数字经济核心产业增加值呈指数增长,从1981年的103亿元增加至2020年的76 784亿元。中国数字经济核心产业增加值占GDP的比重由1981年的2.09%增加至2020年的7.58%。分阶段看,第一阶段是1992年之前,数字经济核心产业规模不大,还处于初步发展阶段。1984年,中国出台《关于我国电子和信息产业发展战略》,提出把计算机应用放在产业发展首位,开启中国信息化建设。到1992年,数字经济核心产业增加值增加至762亿元。第二阶段是1993—1999年。其标志性事件是1993年“三金工程”(4)“三金”为“金桥”“金关”“金卡”工程。“金桥”工程是经济信息通信网工程;“金关”工程是海关联网工程;“金卡”工程是电子货币工程。正式启动,这标志着中国信息化开始规模化应用。1994年中国接入国际互联网,开启了中国互联网时代。1996年国务院成立信息化领导小组,并于1997年提出24字方针(5)24字方针具体为:统筹规划、国家主导、统一标准、联合建设、互联互通、资源共享。。该阶段为信息基础设施全面建设时期,随着互联网的兴起和发展,数字经济发展初具规模,数字经济核心产业增加值由1993年的1 116亿元增加至1999年的4 953亿元。第三阶段是2000—2010年。2000年全球互联网泡沫破灭,中国互联网在此期间也有过短暂的低迷,但随着金字工程的蓬勃发展,2000年国务院印发《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2000〕18号,简称国发18号文件),之后2002年又制定了《振兴软件产业行动纲要(2002—2005)》(国发〔2002〕47号,简称国发47号文件),这些政策促进了软件和信息技术服务业的发展。这一阶段的数字经济规模不断壮大和发展,进入规模化发展阶段,数字经济核心产业增加值由2000年的6 412亿元增加至2010年的24 122亿元。第四阶段是2011—2015年,中国进入移动通信和手机互联网时代。2011年,国务院印发《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》(国发〔2011〕4号,又称新18号文件)。2015年,政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。这一阶段的数字经济不断蓬勃发展,数字经济核心产业增加值由2011年的27 996亿元增加至2015年的45 039亿元。第五阶段是2016年至今。其标志性事件是2016年G20杭州峰会发布《二十国集团数字经济发展与合作倡议》,数字经济发展迎来全新时代。2017年数字经济首次写入政府工作报告。此阶段为数字经济赋能高质量发展阶段,数字经济核心产业增加值由2016年的50 251亿元增加至2020年的76 784亿元,增长了0.53倍。

(二)中国数字经济核心产业结构测算结果与分析

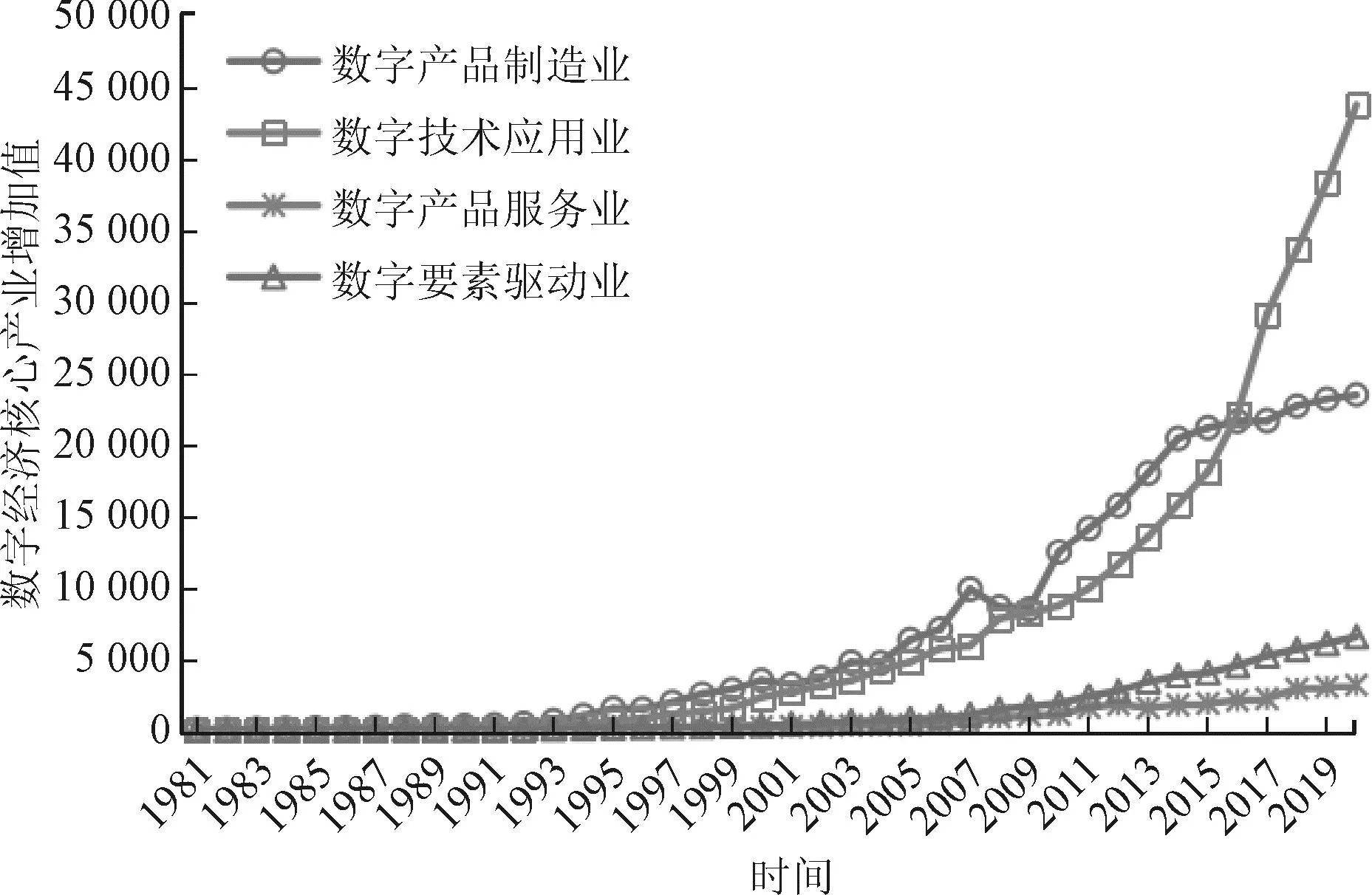

图1 中国数字经济核心产业增加值结构

从数字经济核心产业增加值的内部结构来看,占比最大的是数字产品制造业和数字技术应用业,但数字产品制造业增加值的年均增速为16.07%,而数字技术应用业增加值的年均增速高达22.49%,导致二者在数字经济核心产业增加值中的占比呈完全不同的走势。数字产品制造业增加值的占比从1981年的67.96%下降至2020年的30.5%,也就是从早期占整个数字经济核心产业总规模的2/3下降到目前已不到1/3。相反,数字技术应用业增加值的占比不断提升,从1981年的15.53%增加至2020年的56.83%。2016年是个转折点,数字技术应用业增加值从这年开始超过数字产品制造业,现已占数字经济核心产业的一半以上。数字产品制造业和数字技术应用业作为数字经济核心产业的两个主要组成部门,二者在数字经济核心产业中的占比合计从1981年的83.50%增至2020年的87.32%。至于数字产品服务业和数字要素驱动业,二者的增加值在1981—2020年的年均增速分别为16.98%和18.09%,略低于数字经济核心产业增加值18.48%的年均增速,所以二者在数字经济核心产业增加值中的占比都略有下降,但相对比较平稳,在样本后期甚至略有反弹;样本期间,二者在数字经济核心产业中的占比多数时间分别在5%和10%以下。

(三)中国数字经济核心产业增加值测算结果比较

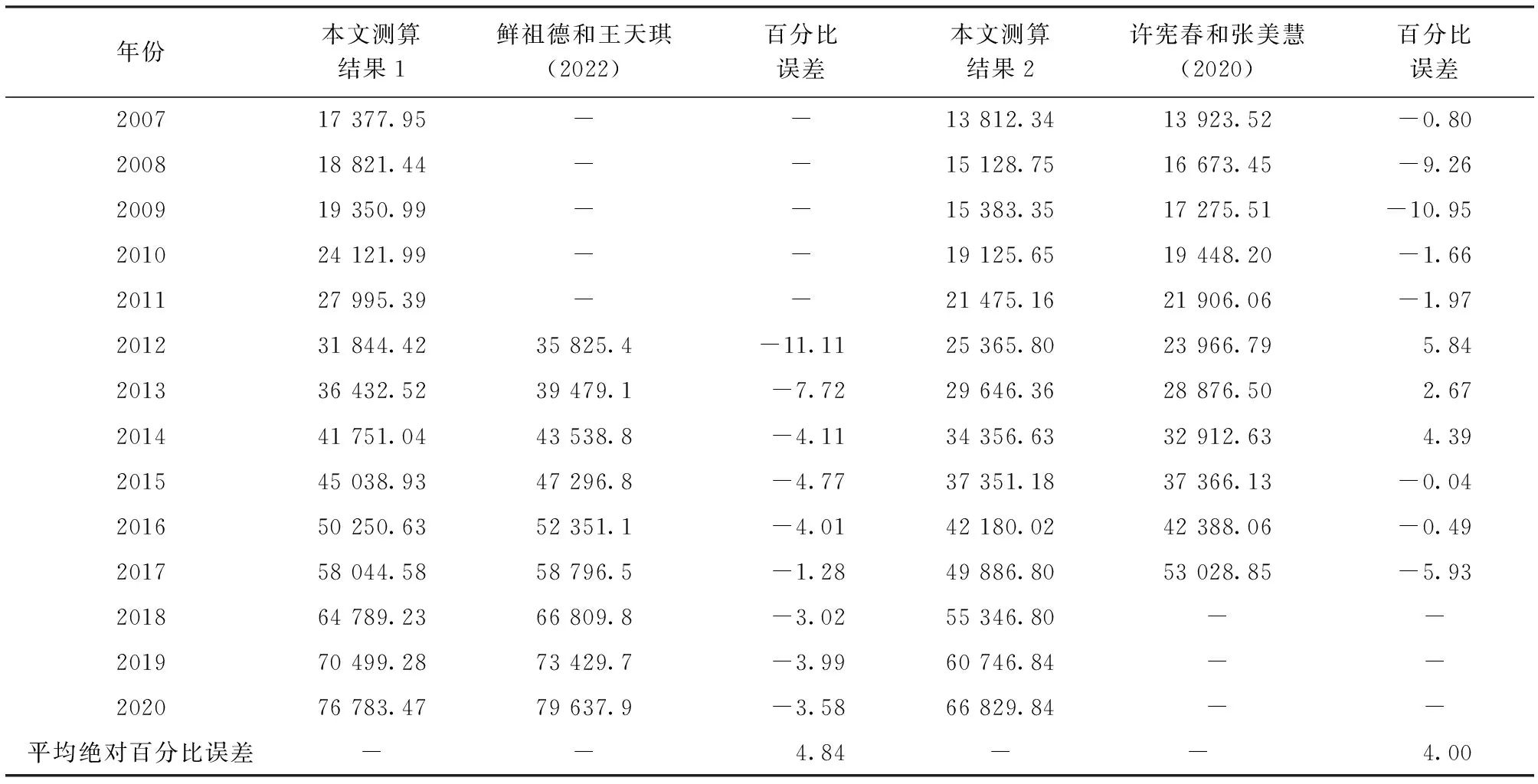

为了验证本文测算结果的稳健性,将本文的测算结果与同类文献的测算结果做对比分析(见表3)。

表3 中国数字经济核心产业增加值的测算结果比较 单位:亿元

许宪春和张美慧、鲜祖德和王天琪的文章是关于数字经济核心产业规模测算较有影响的两篇文献,所以将本文的测算结果和这两篇文献的测算结果做一个对比。鉴于许宪春和张美慧一文测算的是中国2007—2017年的数字经济核心产业规模,而鲜祖德和王天琪一文测算的是中国2012—2020年的数字经济核心产业规模,且二者不仅核算方法不同,所包括的行业口径也不尽一致,所以在表3中本文同时提供了两种测算结果,即“本文测算结果1”和“本文测算结果2”。其中,“本文测算结果1”就是上面表2中对应年份的测算结果,主要与鲜祖德和王天琪一文的测算结果进行同年份的对比;而“本文测算结果2”是采用本文的方法和数据,但按照许宪春和张美慧一文的行业口径测算得到的结果,主要与该文的测算结果进行同年份的对比。

1.本文测算结果与鲜祖德和王天琪一文测算结果的对比分析

前文已指出,鲜祖德和王天琪一文将数字经济核心产业分为数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业和数字要素驱动业,该文的核算范围几乎涵盖了《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中的所有类别,是一种“宽口径”的数字经济核心产业增加值核算。表3左侧三列给出了本文测算结果和这篇文献的测算结果的对比情况,可以看出,本文各年份的测算结果比这篇文献的测算结果略小一点,但二者非常接近,各年份的误差大多在5%以下(2012年和2013年除外),平均绝对百分比误差为4.84%。这就初步说明本文的测算方法是基本合理的。

下面,本文深入到数字经济核心产业的细分行业层面,探析二者的误差主要来源于哪些细分行业。经比对,发现数字要素驱动业是主要误差来源,其误差百分比在-10%左右,而导致这一误差的主要原因是二者对数字要素驱动业的核算范围和数据来源不同。鲜祖德和王天琪测算的数字要素驱动业增加值涵盖18个小类,计算口径宽于本文,且其数据来自《中国文化及相关产业年鉴》。本文测算数字要素驱动业增加值时依据的基础数据是投入产出表、投入产出延长表和张红霞等编制的时间序列投入产出表,其中未涉及互联网金融、信息基础设施建设、数据资源与产权交易以及其他数字要素驱动业,也就是本文的测算口径略小于鲜祖德和王天琪一文。

此外,某些年份(如2012年)误差较大,除了主要源于本文对数字要素驱动业的测算口径略小于鲜祖德和王天琪一文之外,还有一个原因就是,本文与鲜祖德和王天琪一文关于这些年份数字经济核心产业其他细分行业(如数字产品制造业、数字技术应用业)增加值的正负误差大致相抵;而其他年份这些其他细分行业的增加值都是本文测算的结果略微大一些,二者的误差大多为正,这些正的误差和数字要素驱动业增加值负的误差抵消后,总的误差较小。

综上,可以看出,本文的“测算结果1”与鲜祖德和王天琪一文的测算结果之间的误差,主要是由于二者的核算口径和数据来源略有不同所致。本文将前述数字经济核心产业增加值的测算方法延伸至中国更早的年份,所得结果是基本可信的。

2.本文测算结果与许宪春和张美慧一文测算结果的对比分析

本文关于数字经济核心产业增加值的测算结果与许宪春和张美慧一文同年份测算结果进一步对比。前文已指出,如果将许宪春和张美慧一文对数字经济的核算范围与《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》对照,那么可以发现,其核算的数字化赋权基础设施大致对应于数字产品制造业和数字技术应用业,数字化媒体和数字化交易大致对应于数字要素驱动业,但是该文未将数字产品制造业中的记录媒介复制业与电线、电缆、光缆制造业,数字产品服务业,数字要素驱动业中的互联网金融、信息基础设施建设、数据资源与产权交易、其他数字要素驱动业纳入数字经济的核算范围,是一种“窄口径”下的数字经济核心产业增加值核算。

为使这里的对比具有可比性,采用本文的测算方法和所依据的数据,按照许宪春和张美慧一文的行业口径重新测算了数字经济核心产业的增加值,所得到的结果正是表3提供的“本文测算结果2”。从表3最后三列可以看出,二者误差较大的年份是2008年和2009年,误差百分比分别为-9.26%和-10.95%;而其他年份都非常接近,各年份的误差大多在2%左右;二者各年份的平均绝对百分比误差为4.00%,总体来讲误差很小。这主要是因为,本文主要借鉴了许宪春和张美慧一文的测算方法,不同之处主要是基础数据的来源不同,本文除了基于官方发布的投入产出表、投入产出延长表和经济普查数据之外,还利用了张红霞等最新编制的时间序列投入产出表。需要指出的是,许宪春和张美慧一文对数字经济核心产业增加值的测算只测算到2017年,而第四次全国经济普查结束后国家统计局对2018年及以往年份的GDP数据又做了修订,张红霞等在编制时间序列投入产出表时充分利用了各编表年度的统计数据信息,特别是“根据不同时间段的数据资料和中国官方投入产出表编表方案,确定对应的部门分类和指标计算方法,分段完成初步的年度时间序列表”之后,又“根据新公布的国民经济核算历史数据指标更新情况,对分阶段完成的年度时间序列表进行部门分类和数据一致性调整”,最后“得到全序列一致的1981—2018年序列投入产出表”,所以本文结合利用张红霞等最新编制的时间序列投入产出表测算得到的历年数字经济核心产业增加值,与国家统计局根据第四次全国经济普查结果对2018年及以往年份调整后的GDP数据更为契合。换言之,表3中的“本文测算结果2”,相对于许宪春和张美慧一文同年份同一口径的数字经济核心产业增加值测算结果,应该更可靠。

综上,本文在借鉴许宪春和张美慧一文的基础上,结合可利用的新的数据来源所提出的数字经济核心产业各细分行业增加值的测算方法是基本合理的。相应地,有理由推断基于现有可利用的基础数据将这种测算方法往前延伸,所测算的1981—2020年长达40年的中国数字经济核心产业增加值具有一定的稳健性。

四、中国数字经济核心产业规模与结构发展趋势预测

基于时序数据进行趋势拟合和预测,较常见的有二次曲线、三次曲线、指数曲线、龚铂茨曲线和Logistic曲线等,各有不同的适用场合。其中,三次曲线适用于时序数据呈现由低向高发展,之后又出现下降再上升的变动趋势。Logistic曲线是S形曲线,适用于初期增长缓慢,之后逐渐加快,当达到一定程度后增长率又逐渐下降,最后接近于一条水平线的情形。结合前文测算得到的中国数字经济核心产业增加值及其四个构成部分的总量序列趋势特征,本文最终选择对数字技术应用业增加值、数字要素驱动业增加值以及数字经济核心产业增加值时间序列拟合三次曲线趋势方程,然后对“十四五”时期各年进行预测;而对于数字产品制造业增加值时间序列则拟合Logistic曲线趋势方程,然后预测“十四五”时期各年的数字产品制造业增加值;最后,用“十四五”时期各年数字经济核心产业增加值的预测值减去当年数字产品制造业、数字技术应用业和数字要素驱动业这3个细分行业的增加值预测值,得到“十四五”时期各年数字产品服务业增加值的预测值。其中,所有趋势方程的可决系数R2均在0.99以上,拟合效果较好。

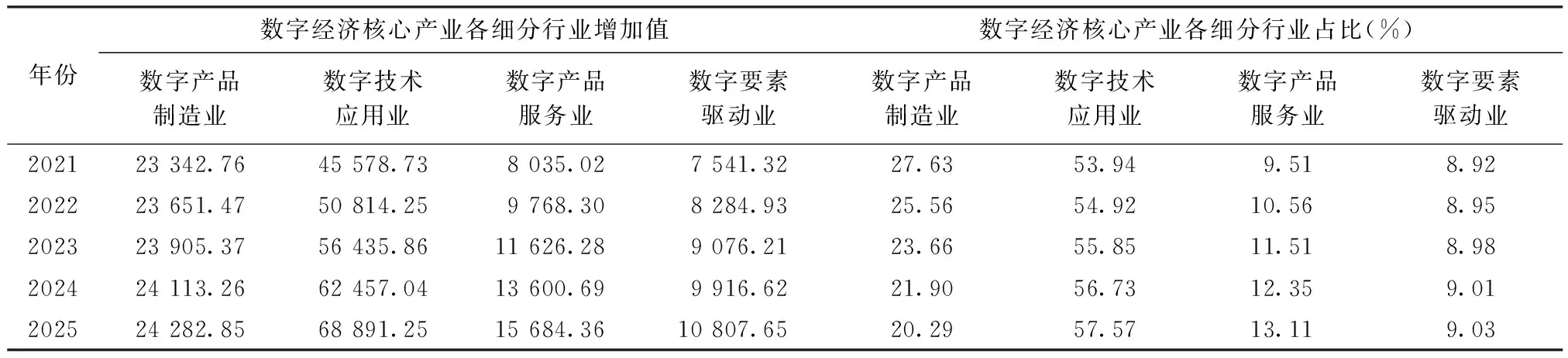

关于“十四五”时期的GDP及其增长率,中国人民银行调查统计司课题组预测认为,“十四五”期间中国潜在产出增速在5%~5.7%之间。本文对“十四五”期间中国GDP的预测方法为:首先依据GDP平减指数,将名义GDP转化为实际GDP,之后采用Logistic曲线预测“十四五”期间中国实际GDP(结果见表4)。相应地,可以算得本文预测的“十四五”期间中国GDP的年均增速为5.4%,介于中国人民银行调查统计司的预测区间。表4同时列出了按上述方法预测得到的“十四五”时期各年的数字经济核心产业增加值,到2025年,中国数字经济核心产业增加值为119 666.11亿元,对应的数字经济核心产业增加值年平均增速为9.28%。二者结合,可以发现到2025年中国数字经济核心产业增加值占GDP的比重将达到9.68%。中央网信办、国家发展改革委联合编制的《“十四五”国家信息化规划》提出,到2025年,中国数字经济核心产业增加值占GDP比重从2020年的7.8%提高到10%。按照本文的预测,实现这一规划目标应无悬念。

表4 中国数字经济核心产业增加值预测及占GDP比重 单位:亿元

由表5可知,到2025年,中国数字产品制造业增加值预计将达到24 282.85亿元,占数字经济核心产业增加值的比重将由2021年的27.63%进一步下降为2025年的20.29%;数字技术应用业增加值将达到68 891.25亿元,占数字经济核心产业增加值的比重将由2021年的53.94%上升为2025年的57.57%;数字产品服务业增加值将达到15 684.36亿元,占数字经济核心产业增加值的比重将由2021年的9.51%上升为2025年的13.11%;数字要素驱动业增加值将达到10 807.65亿元,占数字经济核心产业增加值的比重将由2021年的8.92%上升为2025年的9.03%。

表5 中国数字经济核心产业各细分行业增加值预测 单位:亿元

五、结论与启示

在新发展格局下,数字经济是推进经济高质量发展和实现共同富裕的新引擎和助推器。如何准确地对数字经济规模进行测算,对摸清数字经济“家底”至关重要。但是通过梳理数字经济核算方面的相关文献,本文发现学者在一些问题的看法和做法上还存在较大的分歧,其中突出地表现在以下两方面:一是对数字经济的分类标准和核算范围界定不统一;二是各自所依据的基础数据来源和所采用的核算方法也不统一。这直接导致了现有文献关于中国数字经济规模的判断存在较大的分歧,让普通百姓无所适从。鉴于此,本文在综合借鉴许宪春和张美慧等现有文献做法的基础上,基于国家统计局最新发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,结合历次《国民经济行业分类》,明确了投入产出表中的部门分类与数字经济核心产业各细分行业的对应关系;并基于官方发布的投入产出表及投入产出延长表、张红霞等编制的时间序列投入产出表,结合历次经济普查数据,在统一的数据口径下,采取将数字经济核心产业各细分行业的增加值按比例从国民经济各行业增加值中剥离出来的做法,测算了中国1981—2020年的数字经济核心产业的规模及其各细分行业的占比;然后将本文的测算结果与现有文献的测算结果进行了比较,进一步验证了本文测算结果的稳健性。在此基础上,本文预测了“十四五”时期各年中国数字经济核心产业可能达到的规模及其各细分行业的占比。主要结论如下:

(1)中国数字经济核心产业增加值从1981年的103亿元增加至2020年的767 84亿元,年均增长18.48%,占GDP比重由1981年的2.09%增加至2020年的7.58%。

(2)从数字经济核心产业的内部构成来看,数字产品制造业和数字技术应用业增加值的占比最大,二者合计占数字经济核心产业增加值的80%以上。但是数字产品制造业增加值的年均增速为16.07%,而数字技术应用业增加值的年均增速高达22.49%,导致二者在数字经济核心产业增加值中的占比呈完全相反的走势:数字产品制造业从早期占整个数字经济核心产业总规模的2/3下降到目前已不到1/3;相反,数字技术应用业增加值于2016年超过数字产品制造业,目前已占数字经济核心产业总规模的一半以上。数字产品服务业和数字要素驱动业增加值的年均增速分别为16.98%和18.09%,略低于数字经济核心产业增加值的年均增速,二者在数字经济核心产业增加值中的占比多数时间在5%和10%以下,但后期略有缓慢上升趋势。

(3)将本文测算结果与许宪春和张美慧、鲜祖德和王天琪等代表性文献在同口径下进行比较,发现多数年份的误差在5%以下,说明本文的测算方法是基本合理的,测算结果具有稳健性。同时也说明,本文基于现有可利用的基础数据将这种测算方法往前延伸,所测算的1981—2020年长达40年的中国数字经济核心产业增加值是基本可信的,可以为数字经济的相关研究提供实证基础。

(4)“十四五”末年,中国数字经济核心产业增加值将增加至119 666.11亿元,占GDP比重将上升为2025年的9.68%。这一预测结果与国家制订的“十四五”规划目标基本一致。

基于以上结论,可以得到以下启示:(1)改革开放以来中国数字经济核心产业发展势头很猛,未来的发展空间仍然非常大。但是从数字经济核心产业的内部结构及其发展趋势来看,未来有可能主要以数字技术应用业为主,甚至上升为国民经济的主导产业。而数字产品制造业的占比有可能持续下降,数字产品服务业和数字要素驱动业的占比则有一定的提升空间。(2)从数字经济的统计制度建设来看,未来应进一步完善现有数字经济的分类标准,继续探索数字经济各细分行业的统计核算方法,构建完善的数字经济核算体系,同时探索编制数字经济价格指数,进行数字经济不变价核算。考虑到区域发展差异性[28],可以从省级层面乃至城市层面进行延伸,也可以从宏观层面扩展至微观层面,丰富和完善数字经济核算。(3)现有文献关于数字经济核算方法的研究侧重于数字产业化(即数字经济核心产业)测算方法的研究,而关于产业数字化即数字经济融合部分增加值的核算还有所欠缺。随着数字经济的进一步发展和对各行各业的渗透,未来关于产业数字化的核算研究可能成为关注的重点。