论黄道周的书学观

2024-01-14李超

摘要:黄道周是晚明书坛的代表性人物,在董其昌轻靡、稚嫩书风风靡天下之时,他提出以遒媚为宗、加以浑深、不坠佻靡的书学观。在治学方面,黄道周主张先文后墨、重文轻艺的治学观,反对只看标题、不寻文义的把笔握管;在书法艺术上强调“尊王守晋”、根植传统,不满唐以后的千篇一律;在书法品评上反对轻靡、稚嫩的董其昌书风。黄道周的书学观对于晚明书风的转型与复兴有着重要意义,不坠佻靡的提醒对当今书坛展览也具有指导意义。

关键词:以遒媚为宗;加以浑深;不坠佻靡

黄道周与倪元璐、王铎合称为“晚明书坛三株树”,代表着晚明书坛的最高成就。倪元璐在晚明北京失陷时自缢以殉节,其书因忠而贵;王铎在南京跪迎清军进城,仕清为官,气节受损,其书为世人所不齿;唯有黄道周以儒家忠孝为核心,不论是在偏居一隅、茍延残喘的弘光朝,还是在勉强支撑、垂死挣扎的隆武朝,他都表现出了对大明王朝的忠心。因此,黄道周的书法也得到后人的认可与称赞,明史称其“文章风节高天下,严冷方刚,不谐流俗”[1]。徐霞客对黄道周也推崇备至:“石斋,字画为馆阁第一、文章为国朝第一、人品为海宇第一,其学问直接周、孔,为古今第一。”[2]鉴于历史给与的崇高评价,本文将从黄道周的忠孝观念展开对其治学观的研究,从他“尊王守晋”的审美观窥探其以遒媚为宗的美学观,从而正视黄道周“不坠佻靡”的历史意义。

一、黄道周先文后墨、重文轻艺的治学观

黄道周之父黄季春,字嘉卿,农余喜剑术,精研于性理之书与朱子《纲目》;其母陈氏略通经史。父母的爱好给少时的黄道周提供了良好的家庭教育。黄道周7岁时忽喜曹子建诗,黄父见,叱曰:“子建轻薄,出语蹶张,奈何校之?”[3]一日趁黄道周外出之际,其父将有关曹子建的书籍全部焚烧,并将性理之书与朱子《纲目》置于架上,告诉他:“此圣贤精神,天下性命所系。”[4]后黄父又择吉日为黄道周开讲性理之书与朱子《纲目》。朱子《纲目》为朱熹《资治通鉴纲目》,严分正润之际,明辨伦理纲常,黄氏父子深受其影响。也正是因为黄道周从小就接受到传统的儒家忠孝观念,所以在他看来,书法是学问中“七八乘事”,与政务相比,其社会价值不是很大,只能作为业余之事,没有必要“以此关心”。他还拿“书圣”王羲之作分析,认为王羲之的雄才大略不输名臣茂弘、安石,若不是他“雅好临池”,必定在政治上有所建树、名垂史册,其政绩被书名所掩盖,也是不胜惋惜的。甚至黄道周还得出作书有碍于学业道德发展的结论,他认为人的精力是有限的,作书日多,故著述日少,论道日疏,似乎有玩物丧志之象,终是小道,应为君子所轻,“十年前笔法极嫩,时有稚气,所见率更千文及曼倩碑后,稍稍有进,终是小道,不足留神。”[5]“率更千文”即欧阳询《千字文》,“曼倩碑”即颜鲁公《东方朔画赞碑》,从言语中可见黄道周不喜此业,认为书法终是小道,不足留神。然而让人不解的是,他在《书品论》中又进一步说书法可以通大道:“学问人著些子伎俩,便与工匠无别,然就此中可引人入道处,亦不妨闲说一番,正是遇小物时通大道也。”[6]黄道周一方面认为书法是小技,于此用工,与工匠无异;一方面也不废论书,并倡导以此引人入道,极重视书法的实用功能,自古俊流笔墨所存,如右军的《乐毅论》《周府君碑》、颜公的《争座位帖》,尚有意义可寻,皆可垂训。“近来子弟间有雅好,只看标题不辨法意;间谈法意,不寻文义,虽把笔握管,俯仰可观,自反身心有何干涉。”[7]黄道周认为,书法作为学问中的一种,不能仅以书家消遣娱乐的形式存在,应体现出文字本身存在的社会价值。对于那些间谈法意、不寻文义的学书者,黄道周是持反对态度的,也就是说在黄道周的观念中,书法的实用功能高于其艺术价值。他用小楷书写数百本《孝经》就是在体现书法文意的实用功能,以此传播《孝经》,使其达到教化于人、感化于人的实际目的。由此可见,黄道周所注重的书法应是其文字本身存在的社会价值,而非书法本身存在的艺术价值。

二、黄道周以遒媚为宗、加之浑深的美学观

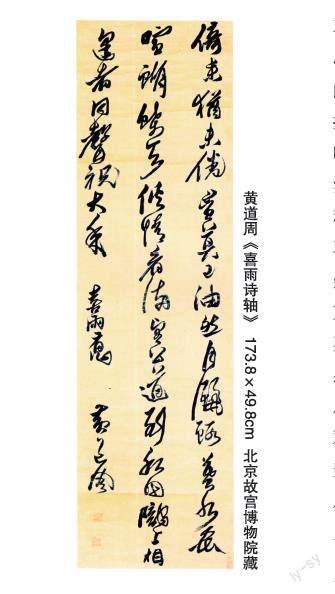

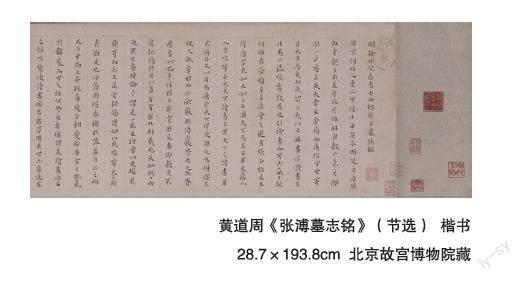

黄道周在《与倪鸿宝论书法》中详细记述其以遒媚为宗的美学观,他认为书法艺术的美,应该是以遒媚为宗、加之浑深和不坠佻靡。黄道周称赞王百榖的八分书为“清截遒媚,亦不易得”[8],又“秦华玉所镌诸楷法,笔笔遒媚,洞精陈意”[9],这些都揭示出他以遒媚为宗的审美观。从字面上讲,遒者,强劲也;媚者,美好也,遒媚可释为刚健美好。王羲之的书法之所以被后世所称赞,就是因为他的书法充分体现了刚健美好。“卫氏有一弟子王逸少,甚能学卫真书,咄咄逼人,笔势洞精,字体遒媚,师可诣晋尚书馆书耳。”[10]六朝书家基本上遵守王书风范,到唐初虞世南、褚遂良开始偏离这种风范,逞奇露艳,笔意强调法度,着重形姿的“奇”“艳”。颜柳即出,铺毫展笔,筋骨毕显,俨如挥戈舞锥,缺少变化,了无蕴含,完全失去了王书的韵味。黄道周所追求的以遒媚为宗,并不是技法层面上的问题,而是对书学审美的一种关注。从总体上来看,魏晋时期强调的是情理统一,崇尚的是一种刚柔相济、骨势与韵味相统一的和谐美,而初唐四家强调阳刚之美,弘扬“骨”,讲求“丈夫之气”。唐人的阳刚之“骨”已非晋人潇洒清逸之“骨”,其更注重劲健、雄强的阳刚之美。如果说魏晋的遒媚是一种优美的话,那么唐人的遒媚则是一种壮美。而黄道周强调以遒媚为宗、加之浑深和不坠佻靡的美学观,应是“功力”与“神采”相统一的艺术追求,是在前人基础上的创造,在前人的经验上求得突破,是书法创作的基本要求和原理,并非一种风格,既是笔力与韵味的并举,也是方与圆的结合,更是方中有力、圆中有刚的遒媚。这种遒媚观念在其古拙朴茂、放逸雄秀的作品中体现得淋漓尽致,如小楷作品《张溥墓志铭》结体融合钟繇与苏东坡两家的拙朴体势;行书《舟次吴江诗册》意趣丰富,体势形态互为呼应,真行相间,在生拙的形象中隐含着丰富的巧趣,行距的宽阔形成了富有内涵且刚直生拙而又灵动巧妙的境界;大草气势磅礴,《喜雨诗》《七绝诗轴》可谓代表,字的重心多偏下,形态扁平而又有右上方仰侧之体势,尽情地展示钟系大家草书中生拙丑怪的造型。故有秦祖永“行草笔意离奇超妙,深得二王神髓”[11]之赞扬,也有王文治《快雨堂跋》“楷格遒媚,直逼钟王”[12]的客观评价,由此可见黄道周的祈尚所在。总的来说,黄道周提出以遒媚为宗、加之浑深和不坠佻靡的美学观,既是“尊王守晋”的回归,也是对当时书坛轻靡之风的一种警示。

三、黄道周“尊王守晋”、不坠佻靡的品评观

前文叙及黄道周以遒媚为宗是以王羲之为宗,甚至也可以说,凡是王羲之一脉的书法,他都推崇到了笔墨所存、皆可垂训的高度。“真楷只有右军《宣示》《季直》《墓田》,诸俱不可法。”[13]文献中右军《宣示》《季直》《墓田》三帖,即钟繇《宣示》《季直》《墓田》三帖,由于书法史传为王羲之所临写,故黄道周有此言。三帖均为楷书,又带八分,黄道周“尊王守晋”,所以在他的书法中也常以隶书的波挑、翻转的笔法去写楷书。黄道周对于直接书统的颜真卿书法也给予极高评价:“平原此帖初不盛传,晚始出自陈编。今盛行者,若《中兴颂》之宏伟;《家庙碑》之矜丽,以此两种括诸精妙,即怀素所述笔意具矣。天下共传,以为壮体。今观此帖,遒媚翩然,高者欲齐逸少,卑亦不近米颠,虽有唐室之风,尚宏永和之裔矣。”[14]黄道周推崇颜真卿的书法,其主要原因也是缘于颜真卿得到王羲之的嫡传。

黄道周之所以提出“书字自以遒媚为宗,加之浑深,不坠佻靡,便足上流”[15]的美学观,主要是明末董其昌优雅、空灵的书风风靡天下,给书坛带来靡弱、稚嫩之风,黄道周对这种风气极为不满,高呼:“但要得其大意,足汰诸纤靡也。”[16]“不坠佻靡”“足汰诸纤靡”等都是与“靡弱”意思相近的词,是黄道周书法美学观的对立面,也是他不能坠入的审美误区。黄道周在明末倡导遒媚、排斥时尚,并把这种遒媚浑深的审美观念运用到书法创作中,使其具有刚健、质朴的审美内涵,对晚明靡弱、稚嫩的书风有着不可低估的矫正作用,对晚明书法的转型与复兴也起着极为重要的推动作用。

此外,黄道周对于赵孟頫的媚趣书风也采取包容的态度。赵孟頫与颜真卿、董其昌同是晋唐法度的集大成者,但由于赵孟頫仕元的缘故,被后人永远地定格为“贰臣”,其书法也因此有褒贬不一的评价。推崇者,如胡汲仲誉其书为“上下五百年、纵横一万里”;邢侗赞扬其为“右军之后唯一的善书者,唐宋人皆不及”。而贬之者,如傅山讥其圆滑无骨:“余弱冠学晋唐人楷法,及获赵松雪墨迹,爱其圆转流丽,稍临之,遂能乱真,已而自愧于心,如学正人君子,苦难近其触棱,降而与狎邪匪人游……”[17]莫云卿也说赵孟頫矩获有余,而骨气未备。褒贬的分歧出于角度的不同,傅山因感于时局,痛恨赵孟頫以宋皇室后裔而降附敌国,官高位显,因恨其为人之“圆滑”而攻其书之“圆转”。黄道周作为明末大儒,对于“人品即书品”的概念自然不会陌生,对于柳诚悬“心正即笔正”观点的认同,并没有完全拘泥于前人的说法,因此在对赵孟頫书法的品评上也有其独特的见解,他认为:“宋时不尚右军,今人大轻松雪,俱为淫道,未得言诠。”[18]人品固然重要,但对于晋唐法度的集大成者赵孟頫,应当辩证地去看待,宋时不尚右军,与今人大轻松雪,都显得太过于绝对,未能言诠。当然作为一位古代书法家,讲究个人的品德修养,心存道义,效忠帝王,有着高雅的情操也是极为重要的。对于赵孟頫的评价,黄道周并没有简单地从“人品即书品”的角度出发,而是采取辩证的方式去看待赵孟頫,他承认赵孟頫是晋唐法度的集大成者,体现了他对遒媚观念的推崇;对于其媚趣的一面不加评论,则体现出黄道周对于赵孟頫仕元的一种宽容。

四、结语

总而言之,黄道周作为晚明大儒,他对书法的态度体现出其治学观:书法作为学问中的一种,应先重其文意,而后谈其书艺;他的《书品论》体现其美学观和品评观,即书法艺术要始终以遒媚为宗,遒媚代表着钟繇和王羲之、代表着魏晋,只有魏晋才是书学正统;对于明末风靡一时的轻靡、稚嫩之风,应加以浑深予以矫正。黄道周这种根植传统、“尊王守晋”的书法美学观,时至今日依然值得我们推广与学习;其不坠佻靡的提醒对于当下书坛展览中的轻靡之风也有着重要的警醒作用,这也是研究黄道周书学观的现实意义。

参考文献:

[1][清]张廷玉.明史[M].北京:中华书局,1974:6595.

[2][明]徐弘祖.徐霞客游记[M].上海:上海古籍出版社,2007:879.

[3][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:351.

[4]同[3].

[5][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:983.

[6][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:597.

[7]同[6].

[8][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:598.

[9][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:960.

[10][清]王铎.拟山园帖[M].南京:江苏古籍出版社,2000:46.

[11][清]秦祖永.桐阴论画[M].上海:上海古籍出版社,2015:128.

[12][清]王文治.快雨堂题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2016:71.

[13]同[6].

[14][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:982.

[15][明]黄道周.黄道周集[M].北京:中华书局,2017:797.

[16]同[8].

[17]葛路.李可染书画品评[J].美术,1994(08):6.

[18]同[15].

作者簡介:

李超(1985—),男,汉族,山东菏泽人。硕士研究生,三级美术师,研究方向:书法美学。