银川市再生水人工湿地生态修复工程

2024-01-11邵一奇尹树捷严敏哲王婧妍杨棠武安树青

忻 飞 邵一奇 尹树捷 沈 翔,2 严敏哲 王婧妍 张 鹏 杨棠武 安树青,3*

(1 南京大学常熟生态研究院,南大(常熟)研究院有限公司,江苏 苏州 215501 ;2 南京大学建筑规划设计研究院有限公司,江苏 南京 210024;3 南京大学生命科学学院,江苏 南京 210046;)

西部干旱区由于气候条件和自然地形条件的限制,水资源非常短缺(冯慧娟等, 2007)。河流的过度开发利用、工业生产污水排放以及河道持续性破坏等,给流域生态环境带来了巨大的破坏,导致河流流域环境面临严重的危机(李建宝等,2023)。面对水资源短缺和生态环境破坏问题,目前主要通过节约用水、实施水权交易、污水厂提标改造、调整农作物结构及改进灌溉方式等途径来改善水资源短缺和生态环境破坏问题。其中,城市集中处理后的尾水具有量大而集中、水质水量相对稳定的特点(阮国岭, 2002),但其尾水仍存在水质不达标、污染物超标等问题,使得无法实现再生水利用,尾水直排河流后也加重流域污染负荷。因此,探索再生水资源化利用对解决西北地区水资源不足问题和改善生态环境具有重要意义。

永二干沟是银川市东郊的一条主要排水沟,接纳的水体为上游两座污水处理厂的尾水和周边2.57万hm2农田的排水,现状水质无法稳定达标,将会加重下游平罗黄河大桥断面的考核压力;同时,银川地处西北干旱内陆区,水资源紧缺是目前面临的主要生态问题之一(王炳亮, 2014)。根据永二干沟永北桥水文站的流量监测资料,2016—2020年平均年径流量为3 435.39万m3,全部未进行回用,造成水资源的严重浪费。通过构建人工湿地对再生水进行深度净化处理,处理后的回水用于区域内生态补水、工业生产和市政用水,提高水资源利用率,节约水资源;同时,经过多水塘活水链湿地处理之后的水再回到永二干沟(杨棠武等, 2021),可减缓永二干沟的水污染负荷,为下游入黄水质的达标提供有力保障。

1 研究区概况

研究区位于银川市永二干沟及兴庆区掌政镇污水处理厂南侧、鸣翠湖国家湿地公园北侧,总占地面积约43 hm2。来水水源主要为永二干沟排水,永二干沟排水主要包括沿线农田排水和掌政镇污水处理厂的尾水。项目区土壤类型主要有灌於土和灌於草土,局部地区有湖土分布,土壤经多年灌溉耕种,熟化土层较厚,一般在0.6~1.0 m,有机质含量高,熟效养分含量高,适宜农作物生长。研究区引黄河水灌溉,植被覆盖率高,以人工灌溉的粮食作物和经济作物为主要类型。永二干沟为黄河左岸的排水沟,沟道的水质情况将直接影响黄河的水环境质量,增加下游平罗黄河大桥断面的考核压力。

2 修复目标及修复思路

本研究的修复目标为人工湿地出水主要污染物指标达到地表水Ⅳ类,有效削减永二干沟排入黄河的污染物总量,同时实现水资源优化配置,提高再生水资源利用率。

根据项目区及周边的土地利用现状,通过建设工程对掌政镇污水处理厂尾水和永二千沟的排水进行深度处理,处理后的水可回用于区域内生态补水、景观绿化和市政用水,提高水资源利用率;同时,经过生态湿地处理之后的水再回到永二干沟,可减缓永二干沟的水污染负荷,为下游入黄水质的达标提供有力的保障。

3 湿地修复工程总体设计

在工程设计时,针对来水超标特征污染物(氮磷)及水质净化目标需求,充分考虑项目区特有的生态环境(陈佳秋等, 2020),并结合项目区域的气候条件和地形条件,因地制宜地选择成熟的湿地水质净化和湿地生态修复技术,提升湿地水质净化功能和恢复赵家湖湿地生态系统。

湿地修复工程主体包括引退水工程2 km、潜流湿地工程3 hm2、多水塘湿地工程40 hm2及生态修复工程(图1),具体如下:1)引退水工程。主要作用是引水及配水,通过管道将掌政镇污水处理厂巴氏槽尾水引至潜流湿地中。2)潜流湿地工程。通过“基质—植物—微生物”复合生态系统去除废水中的悬浮物、有机物、氮等污染物后,自流进入一级多水塘活水链湿地;永二干沟来水通过管道直接引至一级多水塘湿地。3)多水塘湿地工程。永二干沟河水及掌政镇污水处理厂尾水通过引水管道进入一级多水塘湿地进一步深度净化后,经强化净化区高效提升水质后,分别进入二级、三级、四级多水塘湿地,并在四级多水塘湿地设置一道导流墙,延长水力流程,并通过太阳能微泡曝气系统,增加水体溶氧量,为水生生物提供生存环境,促进水质净化效果。经四级多水塘湿地稳定水质后排出项目区,进入永二干沟。4)生态修复工程。在湿地生态恢复中充分利用乡土物种,提高生物多样性,充分利用不同生态位和物质多层分级,形成错综复杂的食物链关系,提高系统的能量利用率,增强湿地生态系统的自我维持功能和生态稳定性(陈佳秋等, 2020),实现再生水的处理利用和水生态修复的有机融合,减少维护费用的投入。

图1 湿地总平面布置图Fig.1 General layout of wetland

3.1 引退水工程

引退水工程由引水工程和退水工程组成,主要是将掌政镇污水处理厂尾水及永二干沟河水引入到潜流湿地及多水塘湿地中,并使工程净化后的出水再进入永二干沟:1)引水工程。在永二干沟内建设1座溢流堰,在掌政镇污水处理厂出水口处新建1座截流井,新建1座提升泵站(图1)。运营期通过管道把永二干沟及掌政镇污水处理厂来水引入到调节池,并通过提升泵站注入到湿地配水渠;汛期开启溢流堰闸门,按原河道泄洪,不影响行洪。2)退水工程。在四级多水塘湿地末端新建1座强排泵站,正常情况下采用重力流出水,当四级多水塘湿地水位低于排水管起点管内底标高时,无法重力流出水。为避免此时湿地内存水水力停留时间过长,引起水体富营养化后水质恶化,开启强排泵站,将存水提升至排水管起端闸门井内后再重力流排出。

3.2 潜流湿地工程

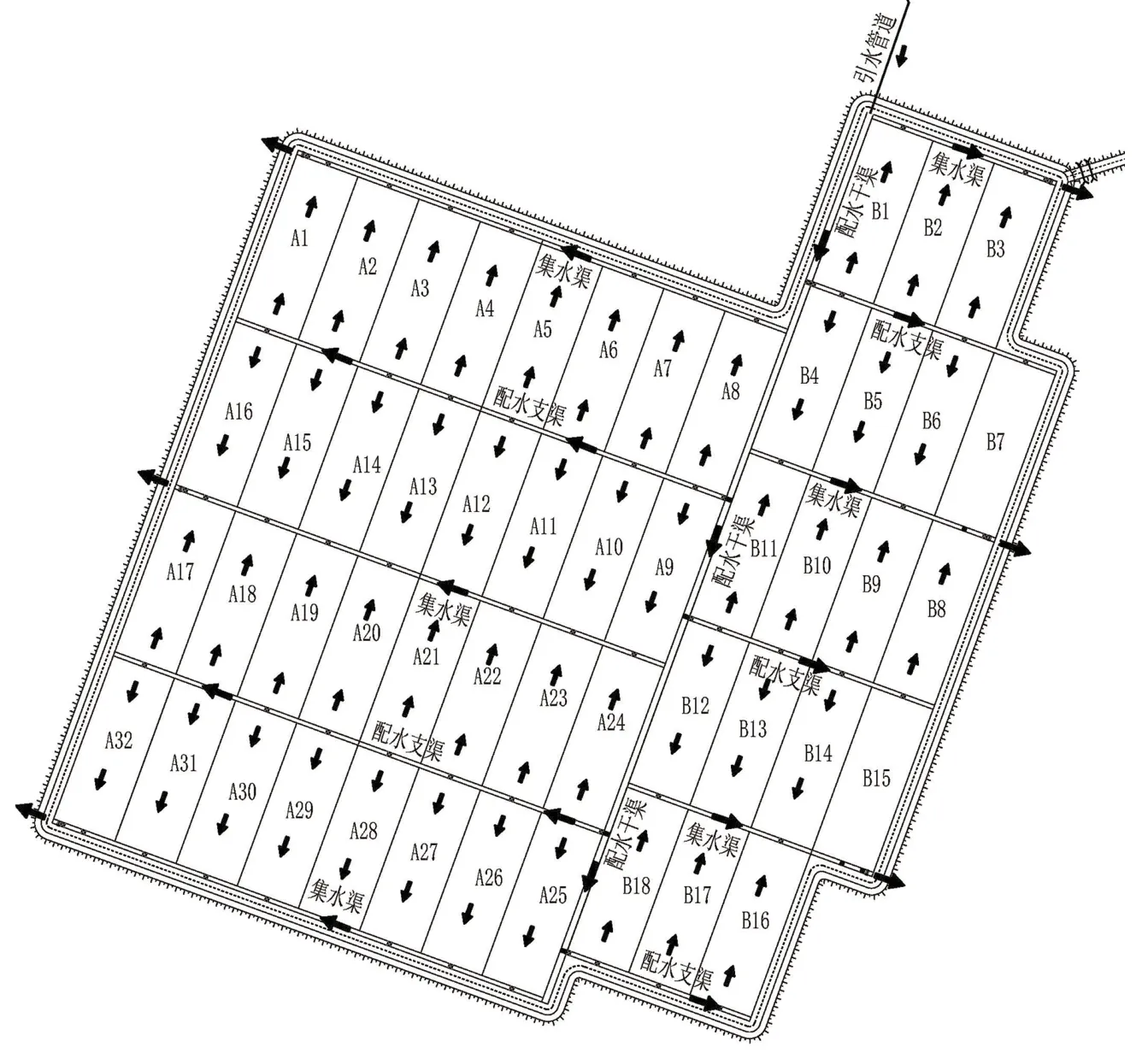

3.2.1 工程设计 依据现状地形及条件,在赵家湖南湖构建潜流人工湿地,总占地面积约为3 hm2,停留时间为1.5 d,水力负荷0.3 m3/(m2·d),潜流湿地共分为A、B两个区,其中A区32个单元,B区18个单元,共计50个单元,每个单元尺寸为40 m×15 m,每个单元填料有效深度为1.2 m。潜流人工湿地内部配水干渠1条,配水支渠5条,集水渠6条(图2)。

图2 潜流湿地平面布置图Fig.2 Floor plan of subsurface flow wetland

3.2.2 进出水水质净化 潜流湿地通过管道引水至配水干渠,再进入到配水支渠,随后进入两侧的潜流湿地床体,经过湿地床体处理后,出水由集水渠排入多水塘湿地内,潜流湿地进出水通过水位高差形成重力流。潜流湿地单体以规则长方体为主,湿地内部经开孔管道均匀布水,流经湿地砾石、火山岩床体,经收水渠管道收水排入集水渠,完成潜流湿地净化。

3.2.3 填料及植物材料 设计人工湿地时,填料首选对污染物去除能力强的本地材料,提高人工湿地对污水的净化能力,保证水质净化效果(杨逢乐等,2014);减少成本投入,并能延长工程的使用寿命。另外,由于不同填料的渗透系数存在比较大的差异,根据不同人工湿地设计选用不同的填料,如对于表面流人工湿地,可选择土壤、砾石作为填料,而潜流人工湿地对填料的渗透系数要求比较高,选用砾石、沸石、火山岩和钢渣等。潜流湿地内部填料主要采用不同粒径的砾石和火山岩,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、微生物同化分解和植物吸收等协同作用净化水质,主要去除氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、化学需氧量(COD)等。潜流湿地主要种植挺水植物,根系长期处于砾石填料中,需要具有一定的抗逆性,结合景观需求,潜流湿地植物一般为芦苇(Phragmites australis)、黄花鸢尾(Iris wilsonii)、西伯利亚鸢尾(Iris sibirica)和千屈菜(Lythrum salicaria)。

3.3 多水塘湿地工程

多水塘湿地工程主要净化永二干沟来水,同时承接潜流湿地出水。潜流湿地净化后出水,水质及表观效果较佳,多水塘湿地主要功能为稳定水质、水流流态、生态提升和景观展示。

3.3.1 工程设计 多水塘湿地区面积约40 hm2,停留时间为21 d,水力负荷0.13m3/(m2·d),主要利用原有赵家湖进行优化改造,为营造多样化水下生境,营造深水区湿地泡,总构建面积3 hm2,边坡1:5与周边衔接。考虑深水区的水质净化效果,铺设填料层,为微生物提供良好的载体,强化水质净化。同时在一级多水塘湿地和二级多水塘湿地、二级多水塘湿地和三级多水塘湿地连通区处设置2处强化净化区,建设规模0.77 hm2。强化净化采用“石笼网+砾石+火山岩”形式,使水体经流强化净化区,起到过滤、吸附、沉淀等作用,有效削减污染物,进一步提升出水水质。为延长四级多水塘湿地水力流程,使来水充分交换,提升水体流动性和湿地水质净化能力,在四级多水塘湿地中部设置一处东西向导流墙,导流墙采用“石笼网+砾石”的网箱搭建,使部分水体从墙体滤过,强化过滤净化,部分水体则绕过导流墙,有效提升末端水体水质稳定性,同时通过太阳能微泡曝气系统,增加水体溶氧量,为水生生物提供生存环境,提高水质净化效果。

3.3.2 植物配置 多水塘湿地种植湿地植物多以生态岛边坡和岸线边坡带为主,依据水深分布由浅至深分别种植挺水植物、浮叶植物和沉水植物。挺水植物有荷花(Lotus flower)、香蒲(Typha orientalis)、西伯利亚鸢尾、黄菖蒲(Iris pseudacorus)、千屈菜等,浮叶植物有水鳖(Hydrocharis dubia)、睡莲(Nymphaea)等,沉水植物有轮叶黑藻(Hydrilla verticillata)、菹草(Potamogeton crispus)、金鱼藻(Ceratophyllum demersum)和狐尾藻(Myriophyllum verticillatum)等。

3.4 生态修复工程

3.4.1 工程设计 生态修复工程内容主要包括水生植物、水生动物的选择配置及生物栖息地的修复。在充分调研项目周边水系的前提条件下,根据湿地进水水流方向、水质和水量等情况,利用原有的优势条件,通过合理的技术生态重塑,使生态恢复和永二干沟水系水质改善工程有机衔接,建立完善、健康的湿地生态系统,保障永二干沟水系水质,优化周边生态环境。

3.4.2 地形改造 根据现状生态修复生物多样性恢复的要求,改造项目区的地形,构建潜流湿地区、多水塘湿地区、深潭浅滩湿地泡、强化净化区等不同净化功能单元,恢复湿地植物,营造鸟类、鱼类栖息地等多种类型的湿地生境。水生植物设计总面积5.9 hm2,其中,挺水植物5.3 hm2、浮叶植物0.25 hm2、沉水植物0.35 hm2(图3)。

图3 水生植物种植典型剖面图Fig.3 Typical section of aquatic plant cultivation

3.4.3 水生动物配置 水生动物配置主要分析现状食物网,重构食物链。增加对生产者的干扰,增加数量与种类,丰富生产者结构;增加顶级消费者,增加次级消费者数量;减少入侵种,增加本地种数量。增加鲢(Hypophthalmichthys molitrix)、鳙(Aristichthys nobilis)等滤食性鱼类,投放铜锈环棱螺(Bellamyaaeruginosa)、三角帆蚌(Hyriopsis cumingii)等底栖动物,增加初级消费者。同时吸引水鸟等顶级消费者前来栖息觅食,增加整体能量流动速度,使生态系统能量加速循环。

3.4.4 水生态系统构建 湖区生态系统在植物配置恢复完成后,投放适量鱼苗作为构建健康水生态系统的启动因子。根据能量塔原理和食物链食物网的物质流动原理,在湖区配置不同品种的野生鱼类及其他水生动物(曹蒙蕾, 2023)。通过在水体中配置不同的鱼类、底栖动物等,可逐步修复水生态环境,激活水生生物食物链,通过食物链,将水体中营养物质移除(潘志坤, 2019)。

考虑到湿地建设初期,湖区生态系统不完善,水生植物群落尚未完全恢复,为减少植食性鱼类和杂食性鱼类对水生植物的影响,可投放乌鳢(Channaargus)等肉食性鱼类,并对湖区小型鱼类数量进行控制。考虑到夏季容易出现藻类爆发,可投放鲢、鳙、底栖动物等,既可滤食水体中的藻类,又可满足珍稀鸟类的觅食要求。通过捕捞、鸟类觅食等方式,将水中鱼类移除,从而将氮、磷等污染物质从水体中彻底清除。

4 湿地水质净化预期效果

本工程定位是水质净化与生态修复相结合的功能型湿地。根据设计标准,湿地进水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)(中国环境保护产业协会等, 2012)一级A,即主要污染物考核指标CODCr、BOD5、NH3-N和TP分别为50 mg/L、10 mg/L、5 mg/L和0.5 mg/L。通过本项目的实施,使人工湿地出水主要污染物指标达到地表水Ⅳ类,有效削减永二干沟排入黄河的污染物总量,同时实现水资源优化配置,提高再生水资源利用率。因此,出水主要考核指标CODCr、BOD5、NH3-N和TP分别达到预测目标值30 mg/L、6 mg/L、1.5 mg/L和0.3 mg/L。

项目完成后,预计水体中的CODCr去除率可达到50%以上,NH3-N及TP去除率可达到60%以上,在保证进水水质满足设计水质要求的情况下,主要出水指标CODCr、BOD5、NH3-N和TP能够稳定达到地表Ⅳ类水标准。在保证湿地全年运行的情况下,CODCr、BOD5、NH3-N和TP年削减量分别达到283.6 t、67.1 t、20.4 t、2.0 t。本项目的实施极大地缓解了城市用水短缺问题,实现水资源优化配置,使水资源循环再利用,同时也有效削减了入黄污染物总量,对黄河流域生态保护和高质量发展具有重要作用。

5 结语

本文主要针对银川干旱、少雨,水资源紧缺,且再生水资源利用低,造成水资源浪费严重等问题,通过构建人工建湿地工程对银川市掌政镇污水处理厂尾水和永二干沟的排水进行深度处理,经过人工湿地处理之后的再生水回到永二干沟,可减缓永二干沟的水污染负荷,同时也可用于区域内生态补水、工业生产和市政用水,为下游入黄水质的达标提供有力保障。探索再生水资源化利用对解决西北地区水资源不足问题和改善生态环境具有重要意义。