“川”“陕”之间:川陕苏区发展历程中陕南的政治功能定位

2024-01-11何志明

何志明

川陕苏区是红四方面军创建的一块重要根据地。从名称上可以看出,该苏区与湘赣、鄂豫皖、湘鄂赣等苏区类似,都是建立在数省交界之处。顾名思义,既然是“川陕苏区”,其实际控制范围自然应该囊括川北、陕南地区。但有意思的是,在川陕苏区版图的发展历程中,基本呈现“川”多“陕”微的态势,乃至有学者认为所谓“川陕苏区”的概念,“只是历史文件中没有实现的一种战略蓝图和政治需要”(1)秦一高、秦廷光:《川北苏区》,电子科技大学出版社2012年版,前言。。从地理方位的角度来看,位于陕南的汉中盆地,北抵西安、南至川北、西连甘肃、东接鄂豫,自古以来就是兵家必争之地。然而,红四方面军由陕南入川后,基本采取向陕南取守势的战略方针,除撤离苏区前的一次战略性进攻外,对于经略陕南实际并无多少作为。为何红四方面军对具有重要战略地位的陕南地区兴趣索然,反而专注于川北地区?陕南在川陕苏区的发展规划中究竟扮演了怎样的角色?检视既有川陕苏区史研究成果,这一问题几乎无人触及。为此,笔者拟从革命地理学(2)唐晓峰认为,围绕地理的认识问题,可以分为外来地理学、弱国地理学、救国地理学、科学地理学和革命地理学、兵家地理学等类别。参见唐晓峰:《新订人文地理随笔》,生活·读书·新知三联书店2005年版,第155—158页。本文借用“革命地理学”这一概念,认为所谓革命地理学,是指中共武装割据斗争过程中,既受地形、山川、河流乃至气候等地理因素的影响,也受国内外政治格局演变制约,最终形成在“革命”与“地理”之间取得恰当平衡的一种态势。此外,革命史研究中的地理学视角,目前也引起了学界的关注。参见应星:《主力红军在“五湖四海”的崛起(1927—1930)——再论中共革命的地理学视角》,《中共党史研究》2022年第4期;应星、荣思恒:《中共革命及其组织的地理学视角(1921—1945)》,《中共党史研究》2020年第3期;郭宁:《革命与空间:中共党史研究的地理学视野》,《党史研究与教学》2022年第5期。上述论著主要从军事与政治地理的角度来宏观分析中国革命的整体发展格局,本文则以革命地理学为视角,分析陕南地区在川陕苏区发展中的政治功能定位问题。的角度,审视陕南地区在川陕苏区发展历程中的政治功能定位问题,分析该地区原本是传统武装割据的“宠儿”,在近代战争模式下根据地建设中反成“弃婴”的缘由,并在此基础上探讨战争模式调整对于地域山川形势要求的塑造问题。

一、川陕苏区建立前后的陕西省委与陕南特委

从地理形势上看,陕西主要分为陕南、关中和陕北三大区域。与关中、陕北不同,陕南是“两山夹一盆”:北有巍峨的秦岭,南有绵延不绝的大巴山,中间则为汉中平原。该地自然条件优越,气候温和,兼具亚热带和温带气候,雨量充沛、土壤肥沃,自古就有“国宝天府,鱼米之乡”之称。公元前206年,刘邦在南郑称汉王,后建立大汉王朝,汉中平原就有了“汉家发源地”之说,陕南又被称为“汉南”。从战略位置上看,陕南北通关中,南抵巴蜀,使其在传统冷兵器时代可以发挥联通南北的重要政治功能。由于地处秦岭和大巴山之间,对外交通十分不便,直至1930年代前半期,包括汉中在内的陕南地区,北到宝鸡,南到川北,西到甘南,东到湖北,“不仅没有铁路,连公路都没有。加上北有秦岭,南有巴山,四面山高路险,一切运输都得靠人力”(3)明吉顺:《三十年代汉中侧记》,中共汉中地委党史资料征集研究办公室编:《征集与研究》1986年第1期,第21页。。截至1930年代前期,西安到陕南主要有两条路线:一是从西安到安康。1933年,陇海铁路局曾组织陕西实业考察团对陕南各县进行考察,发现西安至安康需要翻越秦岭最高峰,“道路崎岖迂回,坡度亦陡”,不仅无法通车,“即牲口托载,亦感困难”。一般运输以“背负”即人力为主。(4)陕西实业考察团编:《陕西实业考察》,内部发行,1933年版,第460页。二是西安经宝鸡至汉中一线。这也是通常所称的“北线”。宝鸡至汉中尚无公路相通,直到1932年,南京政府才计划修筑西安——宝鸡——汉中的公路。1932年底,红四方面军在翻越秦岭进入陕南时,即对秦岭的险峻深有体会:“秦岭这座大山,崎岖雄伟,山峦重叠,翻越极为不易。”(5)张国焘:《我的回忆》第3册,现代史料编刊社1981年版,第149页。正因该地特殊的地形与交通条件,明清时期白莲教、神团、土匪等传统武装力量得以在包括陕南在内的秦巴山区起事和藏身,官军屡剿不止,使该地区成为传统时代武装割据的“宠儿”。(6)巍峨陡峭的秦岭山脉阻隔,造就了陕南地域文化、语言、习俗等呈现与关中、陕北相去甚远,反而与川北较为接近的特点。因此,汉中盆地自秦汉以后一直属于四川管辖。该地南北均有险峻大山,特别是北方为秦岭,一旦四川方面派重兵据守秦岭,进可居高临下威胁长安,退可武装割据、自立为王。因此,自元代开始,陕南这一风土人情与四川十分接近的地区反被划归陕西管辖。

对于陕南党组织而言,交通闭塞固然可以成为早期组织发展的臂助,但也降低了党内信息传递的效率,使位于西安的陕西省委难以及时指导。大革命失败后,为健全陕西党组织,1927年7月,中共中央决定组建陕西省委,全省分为东、西、北、南、东北、陕北六路,但南路仅到长安、蓝天、周至、户县,并未涉及陕南。直至两个月后,陕南才引起陕西省委的重视。9月26日,陕西省委第一次扩大会议通过的《农民斗争决议案》要求农民部“最近制定陕南陕北的工作计划”(7)《农民斗争决议案》(1927年9月),中共陕西省委党史研究室编:《土地革命战争时期的中共陕西省委》,陕西人民出版社1991年版,第136页。。

早在1927年春,陕南第一个党组织——中共大安小组就已成立。经过短时期的发展,大革命失败时,该地区已经拥有30多名党员并建立了中共南郑小组。为加强对陕南的领导,克服因地形导致省委与陕南党之间联系不畅的缺点,陕西省委于10月19日制定《陕南工作大纲》,承认“过去党对陕南工作未深切注意”,因秦岭阻隔导致“省委指导很不方便”,故决定将汉中与安康划为一个区域,组建陕南特委,负责领导陕南地区整个党组织的工作,同时要求“特委尽可能的与省委关系密切”。(8)《中共陕西省委关于陕南工作大纲(节录)》(1927年10月19日),《土地革命战争时期的中共陕西省委》,第146、148页。在青年团方面,同月,团陕西省委鉴于陕南与西安距离较远且因“秦岭山横断,交通不便”,使“省委指导各县委、市委工作鞭(长)没(莫)及”,故设立汉南特派员,在省委领导下“规划并指导汉南全盘工作”。(9)《共青团陕西省委给陕南特派员的指示信》(1927年10月),中共陕西省委党史研究室等编:《中共陕南特委》,陕西人民出版社1992年版,第19页。无论是党陕南特委还是团汉南特派员的设立,目的都是解决陕南与省委联络不畅的问题。

大革命失败后,为了加快陕西的武装暴动步伐,减少省县中间环节,提高信息传递的效率,中共中央曾试图取消“汉中陕北两个特委”,各县由陕西省委直接领导。中共中央显然忽略了两者间的交通阻隔问题,导致该指示并不具有可操作性。陕西省委后来在报告中明确说明在陕南、陕北设立特委的原因:“距省城较远,交通不便,省委指导不易,且以该地较有基础而又重要,故过去曾设特委以指导。”(10)《陕西代表团报告——政治、党务、农村经济概况(节录)》(1929年5月4日),《土地革命战争时期的中共陕西省委》,第281页。此后在相当长一个时期内,陕南特委始终是陕南党的最高领导机构。

自1927年10月成立至1936年2月结束,陕南特委在8年多时间内领导机构更迭达11届,特委书记或负责人更换16次。大革命失败后,陕南党组织更是面临严峻的生存考验。1928年3月16日,据陕西省委书记潘自力报告,全省党员2100余人中,陕南党员人数最少,仅30余人。(11)《潘自力关于陕西党组织情况的报告》(1928年3月16日),《土地革命战争时期的中共陕西省委》,第232页。对于省委而言,陕南党存在的问题不仅是组织力量薄弱,而且是工作方法转向严重滞后。早在八七会议上,中共中央就确立了武装反抗国民党反动派的方针,但因陕南距离西安遥远,兼之秦岭阻隔,信息传递滞后,陕南党在政策调整方面十分迟缓。直至1930年,陕南党的工作路线还停留在国共合作时期:“汉南过去工作,仅此(在)学校与国民党内,此外再没有党的组织,也没有什么工作,学校同志都是一九二七年的分子,工作还是在国共合作时代的路线下,群众组织与群众工作什么都谈不到。”(12)《中共陕南党组织状况》(1930年4月—9月),《中共陕南特委》,第26页。与陕南党组织工作路线转向迟缓相同步的是陕西省委对陕南党的隔膜。据曾任陕南特派员的梁益堂回忆,1930年8月,他受陕西省委委托前往陕南组织特委。出发前,梁益堂曾向省委书记杜衡询问陕南的情况,杜衡却称“他也不了解”。(13)梁益堂:《重建中共陕南特委》,《中共陕南特委》,第204页。杜衡身为陕西省委书记,对陕南党的情况尚十分陌生,遑论其他省委领导。不仅如此,陕西省委在次年8月通过的中心工作决议案中,对陕南党的具体工作安排更是只字未提。(14)《陕西省委关于目前陕西党的中心工作的决议》(1931年12月7日),中央档案馆等编:《陕西革命历史文件汇集》甲3,内部发行,1992年版,第609—625页。

在中共中央方面,尽管中共六届三中全会纠正了“立三路线”的盲目暴动计划,但仍全力催促各省开展武装暴动和建立苏维埃政权。鉴于陕西的具体情况,陕西省委认为该省情况与南方省份不同,“农民群众对苏维埃政权土地革命的斗争决心与勇气,还是没有的”(15)《陕西省委关于目前陕西党的中心工作的决议》(1931年12月7日),《陕西革命历史文件汇集》甲3,第616页。。这一论断遭到了中共中央的严厉批评。为了加快北方苏维埃运动步伐,1932年6月,中共中央在上海举行北方各省代表联席会议,史称“北方会议”。此次会议对陕西省委书记杜衡、满洲省委代表何成湘等人提出的“北方特殊论”进行了严厉批判,向北方党提出了创建红军和开辟北方苏区两大任务。对于陕西而言,就是创建二十六、二十九两支红军。根据陕西省委的计划,原中国工农红军陕甘游击队直接改编为红二十六军,而陕南地区此起彼伏的农民斗争,为创建红二十九军提供了重要基础。为此,杜衡还在北方会议上对该计划进行了阐述:“建立以陕南、甘肃、四川的边境为中心,开发游击战争,主要的要和开展的汉南农民斗争汇合。”陕南与鄂北毗邻,他认为该地的发展前景颇为明朗,“是能与鄂北苏区汇合成一片的”。(16)《陕西代表杜励君在北方会议上的报告——关于陕甘游击队产生、“四·二六”罢课与党的策略、白军兵变、士兵工作、省委及各地的工作概况等》(1932年6月2日),《陕西革命历史文件汇集》甲4,内部发行,1992年版,第235、265、256页。因陕南毗邻四省的特殊位置,这一计划引起了中共中央的关注。北方会议后不久,中共中央就指示陕西省委,明确要求派出干部前往陕南地区开展农民、士兵运动,建立川陕甘苏区以便“迅速的向鄂北发展,以便与鄂豫边苏区取得联络”(17)《中共中央关于开展游击运动和创造北方苏区给陕西省委的指示信》(1932年8月1日),中共中央文献研究室等编:《建党以来重要文献选编》第9册,中央文献出版社2011年版,第407页。。中共中央意图明显,即川陕甘苏区开辟后向东发展,最终与鄂豫皖苏区连成一片。作为陕西省委计划建设的两支红军之一,创建红二十九军即是陕南党的重要任务。

早在1931年底,陕西省委决定加强对陕南地区武装斗争的领导,并于1932年1月任命陈浅伦为陕南特委书记。为贯彻中共中央的指令,1932年2月,陕西省委发出《陕西游击战争的行动纲领》,号召在全省发动游击战争,以建立红军和开辟苏区。此后,陕西省委陆续派出李艮、孟方洲、白耀庭等一批干部前往陕南领导创建红二十九军。以陈浅伦为代表的陕南特委在陕南积极开展农民抗租、抗捐斗争,吸纳当地神团武装力量,使游击队的规模不断扩大。12月,红四方面军途经陕南入川。在红军的帮助下,陈浅伦等人于次年2月13日正式组建红二十九军,陈浅伦为军长,李艮为政委,下辖两个团,共1300余人。但以陈浅伦为首的陕南特委吸收当地神团武装以扩大红军队伍,因改造神团举措失当,最终导致1933年4月神团首领张正万的叛变,陈浅伦等陕南特委和红二十九军领导人在军部马儿岩遇害,史称“马儿岩反革命事变”,陕南游击斗争由此陷入低谷。(18)梁晨晖:《“社会军事化”组织与红二十九军的建立及影响》,《苏区研究》2022年第4期。

红二十九军遭遇此次事变,与省委难以及时指导陕南特委有着直接关系。陕西省委并不赞成陕南特委直接吸收神团武装进入红军的简单做法。为了及时纠正这一问题,1933年2月和3月,陕西省委曾先后向陕南特委发出两封指示信,批评后者在改造神团时存在“上层官长路线”。值得注意的是,指示信中特别提及两者之间的交通问题:“解决省委与你们之间交通问题成为一刻不能迟缓的了”,建议“在南郑到西安的轿夫、小贩中找关系(或者同志,或可靠的群众),利用这种关系来解决省委与你们间交通关系”。(19)《陕西省委给陕南特委指示信》(1933年2月5日),《陕西革命历史文件汇集》甲6,内部发行,1992年版,第163页。南郑靠近汉中,按照省委的建议,应该是由汉中出发翻越秦岭抵达宝鸡,然后向东至西安,也就是北线。该路线特点是免于翻越秦岭主峰(海拔3700多米),安全性较高,但耗时较长。在这个指示中,值得注意的是省委与特委之间信息传递的时间差。以2月指示信为例,该指示信是针对陕南特委在1932年12月29日向省委寄送特委决议案和宣传材料而发,但直到2月5日,省委才发出指示信,这个时间差说明特委的材料至少经历了20余日才抵达省委。据刘明达回忆,他在1932年底作为团省委巡视员从西安前往陕南,因山路狭窄、积雪覆盖,兼之沿途关卡盘查,他历时将近一月才抵达汉中。当然,这些可能是个案。因为陕西省委后来在给中央的报告中称,陕南与西安的交通“往返约二十余日”,导致“交通极不方便”。(20)《吴越关于西北工作给中央的报告》(1934年3月12日),西华师范大学历史文化学院等编:《川陕革命根据地历史文献资料集成》中,四川大学出版社2012年版,第668页。根据上述材料,可以得出一个结论:受天气和道路状况的影响,陕南到西安单程快则十余日,慢则一个月(如遇寒冬天气和敌人加紧盘查)。这种交通情况对于党内信息传递十分不利。在革命年代,党内信息传递主要依赖交通。在交通受阻的情况下,省委无法及时将指令传达至陕南,这成为困扰陕西省委的一大难题。

红四方面军的到来和川陕苏区的开辟,为陕西省委解决这一组织困难提供了契机。1932年底,红四方面军进入川北建立川陕苏区。从地理方位上看,虽然陕南与川北同样存在大巴山的阻隔,但相比翻越巍峨险峻的秦岭,显然大巴山在交通上更为便利。因此,陕西省委积极推动陕南特委转隶川陕省委。在红四方面军撤离川北前,陕西方面至少三次向中共中央(上海中央局)提出将陕南党划归川陕苏区领导。第一次是贾拓夫1933年11月在给中共中央的报告中建议“把汉南划归川陕省委”;(21)《拓夫关于陕西党组织破坏情况给中央的报告》(1933年11月13日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》上,第528页。第二次是以刘顺元为首的陕南特委(又称陕西特委),1934年2月曾明确以“地域关系”和“政治形势”为由,建议上海中央局将“汉中党划归川陕省委领导”;(22)《陕南工作报告》(1934年2月20日),《刘顺元文集》,江苏人民出版社2000年版,第10页。第三次是1934年3月,陕西省委在给中共中央的报告中以“陕南与川边相连,工作指导上极为便利”为由,再次建议将陕南党划归川陕省委。(23)《吴越关于西北工作给中央的报告》(1934年3月12日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》中,第668页。但上述建议都没有得到中共中央和上海中央局的回应。随着1935年初川陕省委机关跟随红四方面军撤离川陕苏区,这一计划自然也就丧失了实施的条件。

从地理的角度看,陕南远离中心城市,兼之秦岭阻隔交通,本应属于敌人统治薄弱的地带,天然有利于党组织在该地的孕育与发展。但从革命的角度观之,交通阻隔对于党组织的发展壮大并不完全有利,有时甚至会产生制约效应。作为一个强调组织严密和思想行动统一的革命政党,上下级之间的信息沟通与传递理应确保顺畅与高效。但以“马儿岩反革命事变”为例,因为交通阻隔,陕南特委无法及时与陕西省委保持密切沟通,后者难以及时纠正特委工作中的策略失误,成为红二十九军失败的重要原因。也正因如此,在川陕苏区建立以后,陕西省委决定将陕南特委“抛弃”,数次建议中央将其划归与陕南毗邻的川陕省委管辖,将陕南特委原本与陕西省委距离遥远的地缘劣势转化为川陕省委就近领导的优势,实现“革命”与“地理”之间的平衡。那么,川陕苏区方面对此的态度是什么?其对于陕南地区又有怎样的发展定位?

二、川陕苏区对于陕南的发展定位

关于“川陕苏区”这一名称的由来,1945年中宣部的一份调查材料作了如下说明:“川陕苏区是以川东北的大部、陕南的极小部,由于地理上互相接壤而命名。”(24)《川陕苏区历史材料汇集》(1945年5月1日),中共中央宣传部党史资料室编:《红军第四方面军和鄂豫皖边区、川陕边区史料》,内部发行,1954年版,第212页。可见,川陕苏区因范围横跨川、陕两省而得名。但陕南在苏区范围中所占比例极小,(25)红四方面军编写的《红色战士读本》中提出打退刘湘的“六路围攻”,以“实现四川、陕西各省的首先胜利,创造革命的西北后方”,列举了川陕苏区的21个县,这些县基本都是在四川境内,并无陕南任何一县。《红色战士读本(第二册)》,《川陕革命根据地历史文献资料集成》中,第938页。一些学者甚至认为较之川陕苏区,可能“川北苏区”的称呼更为合适。(26)秦一高、秦廷光:《川北苏区》,前言。本文无意对“川陕苏区”之名是否准确展开讨论,而是提出一个问题:地缘优势如此明显的陕南地区,为什么没有成为红四方面军的经略目标?不仅如此,1933年5月14日,川陕省委曾在一份文件中对苏区所处的重要地理位置进行了详细阐述:“向南发展可截断长江直下武汉,向东发展可以打通几百里的白区,与川鄂边、湘鄂西、鄂豫皖赤区联系,向北发展可以奇取汉中,堵截汉水,进至威逼西安,向西发展可以通往甘肃新疆与苏联打成一片。”(27)《保卫赤区运动周决议讨论大纲》(1933年5月14日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》上,第74页。但从地理方位来看,较之川东北,陕南地区更符合这一描述。然而,红四方面军入陕后并未立足陕南建立根据地,而且在后来川陕苏区的发展规划中,陕南也从未成为其拓展范围的对象。

红四方面军入川前之所以没有在陕南建立根据地,主要基于以下三个方面的考量:

一是气候与经济层面。红四方面军入陕后,因为无法在关中地区立足,决定向南翻越秦岭进入陕南。此时正值寒冬季节,“战士们的手脚多已冻裂”,而且都身着单衣,必须首先解决部队的冬装问题。(28)张国焘:《我的回忆》第3册,第150页。徐向前也认为,红军起初“打算去汉中地区建立根据地”,“出秦岭,据汉中”。(29)徐向前:《历史的回顾》,解放军出版社1984年版,第222页。但红军抵达陕南后,“旋即失望了”,因为陕南虽然粮食产量颇丰,但并不盛产布匹,导致冬衣无法解决,为了避免“冻死陕南山头,乃决定前往川北”。(30)张国焘:《我的回忆》第3册,第148、149页。作为中国南北分界线之一,秦岭属于典型的北方气候,大巴山则属于南方。据徐向前回忆,红军在翻越大巴山时,明显感觉到南北气候的巨大差别:“虽是严冬季节,但阳光和熙,满山青绿,一派生机,与风雪交加、举目荒凉的秦岭山区相比,迥若两重天地。目睹这里的山势、地形、自然条件,竟使我们这些长年累月同山林打交道的人,也耳目一新,惊叹不已。”(31)徐向前:《历史的回顾》,第252页。尽管该地同样缺乏盐巴、布匹、医药,但温暖的气候与丰富的物产,最终使红军选择立足川北建立苏区。

二是地形层面。与传统战争模式强调险峻关隘对于防御方的莫大助力不同,近代战争以热兵器为主要进攻力量,险峻关隘并不能发挥显著优势,反而使防守方难以机动灵活地展开防御。陕南地区位于秦岭和大巴山之间,活动空间狭小,并不利于大部队的转移挪腾。徐向前进入陕南伊始,即发现该地“回旋余地小,不好搞根据地”。1934年,川陕苏区取得反“六路围攻”的胜利,为了应对下一场进攻,张国焘曾与徐向前商议届时是否可以北上占领陕南,但被徐向前以“汉中地区是盆地,南面有巴山,北面有秦岭,回旋余地不大”为由劝阻。(32)徐向前:《历史的回顾》,第228、384页。相反,川北的地理优势更为明显,大巴山以西的地势为山地逐渐过渡到浅丘,进可威胁成都平原,退可进入大巴山区据守。

三是军事层面。红军若在陕南建立根据地,势必会与尾随而来的胡宗南部和据守陕南的孙蔚如部作战,胡宗南部号称“天下第一师”,装备精良,而孙蔚如部为了守住汉中,也会不惜代价与红军展开争夺战。此时四川军阀正爆发战争,是红军进军川北的最好时机。即便胡宗南部和孙蔚如部越过大巴山追击,一方面会造成其与四川军阀之间的直接冲突,另一方面红军也可以利用大巴山的有利地形与之周旋。

军事是政治的延伸,基于陕南与川北所处地形与政治态势的差别,红军选择在川北而非陕南建立根据地,则是综合了“地理”与“革命”因素的考量。川陕苏区建立后,将陕南作为战略缓冲区,同样也体现了这一原理。

川陕苏区建立后,红四方面军的主要精力在于应对四川军阀的军事进攻,采取向北取守势的方针,充分运用陕南的地理位置,将其作为与胡宗南部、杨虎城部之间的战略缓冲区和对外物资交流通道。因此,在川陕苏区时期,陕南始终被定义为战略缓冲区,而非占领目标。(33)尽管红四方面军离开川北前曾发起陕南战役,但主要目的并非占领该地,而是取声东击西之策,为西渡嘉陵江做准备。为了保证大巴山一线的安全,红四方面军还与孙蔚如部秘密达成互不侵犯协定,并在中央特科和陕南党组织的协助下建立秘密交通线,通过陕南向川陕苏区输送物资和人员。1933年3月,中共西安党组织负责人王右民、宋绮云向时任十七路军三十八军少校参谋的中共党员武志平传达中央特科的指令,为川陕苏区建立秘密交通线,同时促成孙蔚如部与红军之间的和平协定。在武志平的联络下,当年6月,红四方面军派出徐以新与孙蔚如在汉中会谈,双方达成和平协定。孙蔚如为显示诚意,除赠送给红军一部分军用地图和弹药外,还主动向红军提供胡宗南部和河西走廊的敌情、地形等相关情报。但与胡宗南部作战,势必造成红军的严重伤亡。因此,川陕苏区对孙蔚如的这一建议反应冷淡,明确“不表示去甘肃”,仅主张恢复陕南与川陕苏区之间的商业往来。据中央特科驻陕特派员赵仁夫报告,1934年秋,中央特科还通过陕南向川陕苏区输送枪弹、电器、药品、书报、军用地图以及上海局派往苏区的干部。以书报为例,主要是借助陕南国民党官方邮局系统,向川陕苏区转发上海中央局寄来的文件与书信,尤其是关于中央苏区的材料。

陕南成为川陕苏区的战略缓冲区和秘密交通要道,自然离不开陕南党组织的协助与配合。1933年2月,川陕省委正式在川北通江县成立,该机构成为川陕苏区党组织的最高领导机关。为了更好地发挥陕南的战略缓冲作用,川陕省委必须与陕南特委保持密切联系,以保证双方协调一致。陕南距西安远而距川北近,在川陕苏区时期,陕西方面数次向中央提出将陕南党划归川陕省委领导,均未得到明确答复。因此,从组织建制层面,陕南党的上级从未变更,川陕省委与陕南特委应处于协作而非领导关系。例如在1933年6月川陕省第二次党代会通过的决议案中,明确要求川陕党必须与“四川和汉中党的组织取得密切联系”,“对四川和汉中党的组织,必须予以积极赞助”。(34)《目前政治形势与川陕省党的任务——中共川陕省第二次党员代表大会通过》(1933年6月),《川陕革命根据地历史文献选编》上,四川人民出版社1979年版,第26页。可见,川陕省委对于陕南党是“联系”和“赞助”的平行关系,而非上下级关系。

由于中共中央与上海中央局对于陕南特委转隶川陕省委的态度始终不明确,(35)四川省委与红四方面军的关系方面,1933年8月中共中央在给后者的信中明确要求其“就近领导四川省委的工作”。但对于陕南特委,中共中央始终没有调整其上级领导关系。《中央致红四方面军的信》(1933年8月25日),中央档案馆编:《中共中央文件选集》第9册,中共中央党校出版社1991年版,第321页。在实际操作层面,川陕苏区的范围有时会延伸至陕南地区,(36)1933年2月,中共川陕省委正式在川陕苏区成立。在6月举行的第二次川陕省党代会上决定成立赤江、红江等十个县委,其中涉及陕南的仅镇西一县。参见《中共川陕省第二次党员代表大会讨论的斗争纲领》,《川陕革命根据地历史文献选编》上,第17页。导致川陕省委与陕南特委之间的关系一度模糊不清。例如1933年2月,在红四方面军的支持下,陕南特委正式宣布组建红二十九军。该军建立时,川陕苏区正遭遇四川军阀的“三路围攻”。为此,红四方面军积极向红二十九军援助武器,同时派出以刘瑞龙(化名王大舜,拟任该军政治部主任)为首的一批干部,明确该军的主要任务是“开展游击运动,以配合红军主力的反三路围攻”(37)《刘瑞龙回忆录》,安徽人民出版社1991年版,第34页。,可谓对红二十九军寄予厚望。然而“马儿岩反革命事变”的发生,导致刘瑞龙等人无功而返。该事变引发了川陕省委对陕南党的严厉批评。在川陕省第二次党代会上通过的组织问题决议案,批评陕南特委在士兵运动方面“一贯机会主义,幻想军官革命”。值得注意的是,该决议案还提出了西北地区的回民问题,要求川陕省委“督率汉南特委设法派适当干部去回民中”。(38)《中共川陕省党第二次大会组织问题决议案》(1933年6月23日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》上,第87页。无论是川陕苏区方面对陕南党的批评,还是要求川陕省委“督率”后者,都明显是将其作为下属机构来对待。值得注意的是,此次川陕省党代会通过的两个文件,在涉及陕南党的两次措辞竟然完全不同,这也说明川陕苏区时期两者关系的复杂性和不确定性。

在陕西方面,1932年12月上旬,红四方面军进入陕南,陕西省委和陕南特委都积极支持红军的行动。12月20日,陕西省委通过决议,要求各地积极展开募捐和组织慰问团,在陕南地区开展游击斗争,对敌人展开袭扰,“抢劫辎重,破坏交通”(39)《中共陕西省委关于红四方面军对陕西进攻中反对帝国主义、国民党四次“围剿”与党的紧急任务决议(第七节)》(1932年12月20日),中共陕西省委党史资料征集研究委员会编:《陕西党史专题资料集(6)·川陕革命根据地陕南苏区》,内部发行,1987年版,第63、66页。。同时,党团省委还决定推进陕南工作。12月上旬,团省委派出刘明达前往陕南,举行党团扩大会议,正式建立党团特委,同时提出了与川陕苏区的联络问题:“请求川陕省革命委员会派员指导,党、团特委派精干同志到川陕边区学习,以便取得经验。”(40)刘明达:《汉中之行的回忆》,《陕西党史专题资料集(6)·川陕革命根据地陕南苏区》,第142页。为支援川陕苏区,1933年2月,陕西省委在给陕南特委的指示信中明确要求其与红四方面军建立“很好的经常的”联系,而且要求将这一关系介绍给省委。(41)《陕西省委给陕南特委指示信》(1933年2月5日),《陕西革命历史文件汇集》甲6,第163页。同时,陕南特委还应川陕苏区要求,向后者派出干部。总的说来,陕西党团组织在支援川陕苏区方面的工作主要有以下几个方面:一是派出代表参加苏区党团会议。据吴尚德回忆,川陕省第二次党、团代表大会期间,陕南党组织也派出5名代表参会。(42)《战斗在川陕苏区》,耿仲琳主编:《吴瑞林史料》上,内部发行,2008年版,第116页。二是派出干部到苏区工作。陕南特委派出特委书记杨珊以及其他干部如潘自力、张德生等前往川陕苏区。三是建立与苏区的秘密交通线,向苏区输送干部和战略物资。

1933年6月,川陕苏区与孙蔚如秘密达成和平协议,前者确立了向北取守势的方针。在这种情况下,川陕苏区对于陕南党组织的重视程度自然会减弱,为此还引发了陕南特委的不满。次年5月24日,陕南特委书记刘顺元在给上海中央局的报告中抱怨,称陕南白色恐怖不断加重,而“红四军老是不到汉南来”(43)《把动摇怠工逃跑的分子洗刷出去》(1934年5月24日),《刘顺元文集》,第22页。。但陕南党自身存在的问题,也是川陕苏区领导人对其评价不高的重要原因。据刘顺元调查,洋县号称有200多名党员,“填表时只填百三十余人,还是县区委代填的”,“支部多不了解,同志多半见不到”。他甚至认为汉中党“还远够不上一个布尔什维克的组织”。(44)《陕南工作报告》(1934年2月20日),《刘顺元文集》,第1、2页。一些党员缺乏组织训练和保密意识,“生活浪漫,忽视技术工作”。他们中有的“成群的去看戏,在街上乱跑、乱吃、乱喊,在秘密的住处唱军歌,形成自己的口音、服装同环境的不配合”,经常导致组织被破获。(45)《严格改善党在乡村中的秘密工作·陕西通讯》,《斗争》第74期(1935年11月21日),第30页;《严格改善党在乡村中的秘密工作》(1934年5月24日),《刘顺元文集》,第24页。不仅如此,时任陕南特委宣传部长的张心诚在给省委的报告中也承认,特委本身也“异常的脆弱”(46)《张心诚关于汉中特委工作的补充报告——组织问题及政治情况》(1934年8月9日),《陕西革命历史文件汇集》乙1,内部发行,1992年版,第497页。,“马儿岩反革命事变”更是暴露出陕南特委在执行统一战线政策方面存在的严重问题。

作为川陕苏区领导人,原本就对白区党组织和干部存在偏见的张国焘,尤其是在“马儿岩反革命事变”后,对陕南党组织的认可度大打折扣。后者派来的干部,也都无一例外地遭到了怀疑和冷遇。以张德生和潘自力为例,1934年冬,张德生在上海中央局和陕南特委安排下,前往红四方面军“解决与红二十六军和中央的联系”。他带上中央局的密信进入川陕苏区报告陕南党的工作,随即被“招待起来”,不再谈工作。他尽管后来被安排担任川东北、川西北道委宣传部长,但“仅仅是名义,连常委会议也没参加过”。(47)张德生:《我在陕南工作的情况》,《陕西党史专题资料集(6)·川陕革命根据地陕南苏区》,第138页。1935年初,潘自力自陕南抵达川陕苏区后,随即被严密监视,甚至“连大小便都有人跟得很紧”。3月,他才被分配到川陕省委工作。张国焘之所以对陕南特委甚至上海中央局派来的干部持冷淡甚至警惕态度,除白区党组织屡遭破获之因素外,还有两个原因:一是此时川陕苏区已经通过四川省委与中共中央建立了直接联系;二是上海中央局只负责领导白区党组织,川陕苏区不在其管辖范围内。

作为主力红军的红四方面军进入川陕地区,使西北地区的军事格局悄然发生改变。特别是川陕地区所处的地理位置,对于推动西北地区的苏维埃运动具有重要意义。1933年8月,中共中央在给红四方面军的信中盛赞川陕苏区可以“把革命的火炬烧遍整个的西北”,“这种惊人的胜利,给整个西北的革命运动,奠下了最强固的基础”。(48)《中央致红四方面军的信》(1933年8月25日),《中共中央文件选集》第9册,第317页。共产国际远东局也认为,既然中国共产党在华北创建根据地的任务迟迟不能实现,川陕苏区的开辟则表明推动西北苏区的建立“在一定条件下是可以进行下去的”。(49)Фред(弗雷德):《Предложения по вопросам Сычуань-Синьцзян》(关于四川——新疆问题的讨论),Российский государственный архив социально-политической истории(俄罗斯国家社会政治历史档案馆,РГАСПИ),档案号:495-19-575。在远东局和中共中央看来,川陕苏区很可能成为带动西北苏维埃革命的“发动机”。对此,川陕苏区方面也有明确的认识。

1933年2月,川陕省第一次党代会指出,川陕苏区已然成为“开展西北革命的广大源泉”(50)《中国共产党川陕省第一次代表大会关于组织问题的决议》(1933年2月16日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》上,第41页。。红四方面军在入川前夕,正式将鄂豫皖革命军事委员会改为西北革命军事委员会。关于该机构的职权,川陕省第二次党代会通过的《红军与地方武装决议案》中作了详细说明:“西北革命军事委员会直接隶属于中央军事委员会,有总揽西北各省革命军事权力,除直接指挥西北各省红军外,并经过各省苏区军事指挥部指挥各省苏区地方武装,在便利和必要条件下,亦可将某些地方武装划归直接指挥。”(51)《红军与地方武装决议草案》(1933年6月23日),中国工农红军第四方面军战史编辑委员会编:《中国工农红军第四方面军战史资料选编·川陕时期》上,解放军出版社1993年版,第307页。可见,该军委会的职权较之鄂豫皖时期已大为扩张,不仅可以“总揽西北各省革命军事权力”,还可指挥各省苏区地方武装。事实上,该机构的影响也仅限于川陕苏区范围,“总揽”的局面并未实现。

要借助川陕苏区发动西北革命,首先需要由陕入甘,陕南自然成为重要战略支点。但蒋介石派胡宗南部驻守天水,使这一设想在当时几乎没有实现的可能性。早在红四方面军西进途中,就有媒体认为红军意在“由陕甘冲入蒙古,以便与赤俄沟通”(52)慕古:《徐向前的鳞爪》,《西北问题》1933年第1卷第2期,第13页。。1933年6月,蒋介石致电刘湘,称搜获的中共陕西省委方面的文件显示,红四方面军“确有赤化川陕甘,打通西北路线之整个计划”(53)《蒋中正“总统”档案·事略稿本(1933年5月至6月)》第20册,台北“国史馆”2005年印行,第560页。。因此,蒋介石命令追击红四方面军进入陕南的胡宗南部进驻天水。天水古称秦州,为川陕甘三省交通要道,为西北地区的重心所在。关于驻守此地的目的,蒋介石曾明示胡宗南,称此举意在防止红军北上,其重要性“不下于长城抗日”(54)《胡上将宗南年谱》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续编》第49辑,台北文海出版社1978年版,第52页。。从国民党的角度观之,红军一旦进入新疆或外蒙“取得苏联的物质援助”,“那就不好对付了”。(55)沈仲文:《松潘先姬山战斗》,中国人民政治协商会议全国委员会文史资料委员会《围追堵截红军长征亲历记》编审组编:《围追堵截红军长征亲历记——原国民党将领的回忆》上,中国文史出版社1991年版,第419页。沈仲文时任胡宗南部第六团第一营副营长。由于国民党在天水的严防死守,红四方面军要由陕南进入甘肃,实现与新疆打通的目的,其难度可想而知。随着中央红军开始向西转移,红四方面军也很快面临新的作战任务。1935年初,中央红军决定入川。为牵制川军,中共中央命令红四方面军“集中红军全力向西线进攻”。(56)《中央关于配合野战军转入川西给四方面军的指示电》(1935年1月22日),四川省社科院等编:《川陕革命根据地史料选辑》,人民出版社1986年版,第10页。3月,红四方面军西渡嘉陵江开始长征,陕南仅有的战略缓冲价值也就不复存在。

通过分析陕南地区在川陕苏区发展进程中的地位可知,红四方面军采取向陕南取守势的战略决策,主要基于以下四个方面的考量:一是陕南所处的特殊地缘政治环境。陕南为杨虎城部孙蔚如所据守,位于天水的胡宗南更是虎视眈眈,红军最后采取秘密联合孙蔚如与胡宗南相抗衡的方式,故而放弃攻取陕南。二是陕南地区所处地形的局限。陕南地处秦岭与大巴山两大山脉之间,缺乏战略纵深,不利于红军大部队灵活挪腾。三是陕南是川陕苏区与外界建立交通的重要中转站。川陕苏区借助陕南的秘密交通线,输送了大量干部和物资。四是虽然川陕苏区方面意识到陕南作为发动“西北革命”的重要战略支点作用,但由于国民党在天水的兵力部署,导致由陕南入甘的可能性较低。在这几个因素的综合作用下,传统战争时代占尽地理优势、成为武装割据“宠儿”的陕南,反而在川陕苏区时期颇为沉寂,甚至成为根据地建设的“弃婴”。

三、“打通国际”构想中的陕南地区

前文已经提及,川陕苏区的建立有利于连通西北,最终与苏联取得联系,这在当时已为各方所瞩目。实际上,自大革命失败起,“打通国际”以获取援助始终是力量弱小的中国共产党急迫的生存需求。“国际”毕竟远在他方,要取得其援助无外乎“水”(东南)“陆”(西北)两途。中国共产党自创建后,无论是中央机关所在地还是发展重心,都始终在南方(沿海)地区,较少顾及西北地区,而对于党内曾出现的“西北革命”学说更是持反对态度。(57)例如中共五大通过的决议案将其批判为“小资产阶级之中发生一种恐惧失败的情绪”,“想要将革命根据地从帝国主义威胁之地,转移到别的地方去”,甚至措辞严厉地称其为“无根据的失败主义”。《政治形势与党的任务议决案》(1927年4月27日—5月9日),中共中央党史研究室等编:《中国共产党第五次全国代表大会档案文献选编》,中共党史出版社2014年版,第6页。但随着南方苏维埃运动不断受挫以及西北政治局势的变化,共产国际和中共党内逐渐开始关注西北地区,并探讨在该地开辟苏区再经陆路“打通国际”的可能性。

1930年5月,斯大林在莫斯科和周恩来等人的一次谈话中,明确表示并不看好中国共产党在南方的几块根据地,反而看上了地处西部的四川,建议红军注意向四川发展,认为“有四川那样大的一块地方就有办法”(58)杨奎松:《西安事变新探——张学良与中共关系之谜》,广西师范大学出版社2012年版,第6—7页;据王明之妻孟庆树回忆,王明也曾在共产国际中文档案库看到过这份周恩来手书的谈话笔记,斯大林在谈话中建议红军“要学习吴佩孚的经验”前往四川,“四川是个发展苏维埃和红军的好地方”。参见孟庆树编著:《陈绍禹——王明·传记与回忆》,莫斯科《本体心理学》慈善基金会2011年版,第113页。。1932年底,红四方面军进入川北建立川陕苏区,恰好在实践层面完成了斯大林的这一计划。川陕苏区的开辟,标志着中国苏维埃运动的重心开始从中、南部逐渐西移,从地理位置上更加靠近苏联。这无疑令共产国际十分振奋。1933年3月,共产国际致电中共中央,对红四方面军建立川陕苏区的做法明确表态:“我们肯定红四方面军主力转入四川是对的。”(59)《共产国际执行委员会关于军事问题致中国共产党中央委员会的电报》(1933年3月),中国社会科学院近代史研究所翻译室编译:《共产国际有关中国革命的文献资料(1936—1943)/(1921—1936)(补编)》第3辑,中国社会科学出版社1990年版,第309页。

1931年12月至1933年初这一阶段,被学者称为中国共产党继旨在夺取广州、武汉以后的“第三次战略进攻”,目的是实现苏维埃运动在一省或数省的胜利。(60)王志刚:《地缘政治视野中的中国革命》,四川人民出版社2018年版,第134页。由于军事策略的失误,继鄂豫皖、湘鄂西苏区被敌人攻陷以后,失去两翼配合的中央苏区也面临地缘上的孤立状态。与此同时,川陕苏区却在反“三路围攻”“六路围攻”中获胜,苏区面积进一步扩大。1934年,中央苏区范围进一步缩小,战略转移迫在眉睫。在这种情况下,川陕苏区无论从发展态势还是所处地理方位而言,都具有较之其他苏区不可比拟的优势。为此,远东局方面更是积极推动共产国际对川陕苏区的援助。1934年8月15日,远东局书记埃韦特在给共产国际的报告中列举了四川的一系列优势,认为该地“可能比中国任何一个省都更有利”,而且“从传播革命的角度和军事战略的角度看,这个地区展现出比我们的中央苏区具有的更多的发展前景”。(61)《埃韦特同志1934年8月15日在[共产国际执行委员会政治书记处]政治委员会上所作的报告》,中共中央党史研究室第一研究部译:《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第14卷,中共党史出版社2007年版,第196页。时任远东局军事代表施特恩在该年抵达莫斯科后,于9月16日向共产国际提交了一份建议书,明确指出“由于在江西的中央苏区遇到了困难,四川苏区的问题就被摆在了首要位置”。但此时中共中央难以顾及川陕苏区,“(倘若)放任四川苏区不管,让它自行发展和自生自灭,那将是一个极大的错误”。(62)Фред(弗雷德):《Предложения по вопросам Сычуань-Синьцзян》(关于四川——新疆问题的讨论),РГАСПИ,档案号:495-19-575。

施特恩这里提及的“管”,就是指共产国际要主动承担起援助川陕苏区的责任。从地理方位上看,与远在江西的中央苏区相比,川陕苏区靠近西北,使共产国际通过该地区援助后者至少提供了理论上的可能。由于此时盛世才与莫斯科方面联系密切,所以假道新疆经甘肃、陕西与川陕苏区建立联系存在一定的可行性,例如将大宗战略物资通过甘肃转道陕南运入川陕苏区。早在川陕苏区开辟后不久,共产国际就致电中共中央,正式提出了以四川为基地,经过陕南、甘肃向新疆发展,继而连接苏联的设想:“在四川、在陕南和尽可能在通往新疆方向扩大苏维埃根据地具有重大意义。”(63)《共产国际执行委员会关于军事问题致中国共产党中央委员会的电报》(1933年3月),《共产国际有关中国革命的文献资料(1936—1943)/(1921—1936)(补编)》第3辑,第309页。值得注意的是,共产国际在这里明确提及了陕南,体现了陕南地区在这一构想中的重要战略支点地位。为了向中共中央阐明这一观点,共产国际还在次月通过的《中国共产党在民族问题方面的近期任务》中特别提醒“应提出关于加强陕西工作的问题”(64)《共产国际执行委员会政治书记处政治委员会非常会议第307(A)号记录(摘录)》(1933年4月21日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第13卷,中共党史出版社2007年版,第416页。。根据施特恩的建议,共产国际应在中亚阿拉木图设立直属中共中央驻共产国际代表团的西北局,该机构的首要任务就是研究通过中国西北地区转道陕西“同四川建立通讯联络的可能性”(65)Фред(弗雷德):《Предложения по вопросам Сычуань-Синьцзян》(关于四川——新疆问题的讨论),РГАСПИ,档案号:495-19-575。。因此,在共产国际设计的这条运输线上,陕南地区的中转站作用不言而喻。

为了引起中共中央和陕西省委对陕南地区的重视,1934年9月16日,康生和王明致信中共中央政治局,特别强调在陕南发动游击战争对于中国苏维埃运动重心由东南向西北转移的意义:“将陕西的运动与四川的运动联系起来,这样就可以造成一种新局势,就是一方面川陕苏区有了广大的根据地及巩固的后方,另一方面可以打通川陕苏区与新疆的联系,所以我们提议这样与四川陕西的党,共同努力完成这个与中国革命有伟大意义的工作”,同时建议中共中央从北方党中抽调陕、甘、宁夏籍干部前往西北地区工作。(66)《康生和王明给中共中央政治局的第4号信》(1934年9月16日),《共产国际、联共(布)与中国革命档案资料丛书》第14卷,第245—246页。此电文再次明确了以陕南为中转站打通新疆与川陕苏区关系的重要性。但此时面临第五次反“围剿”失败的中共中央忙于准备战略转移,无暇顾及这一问题。

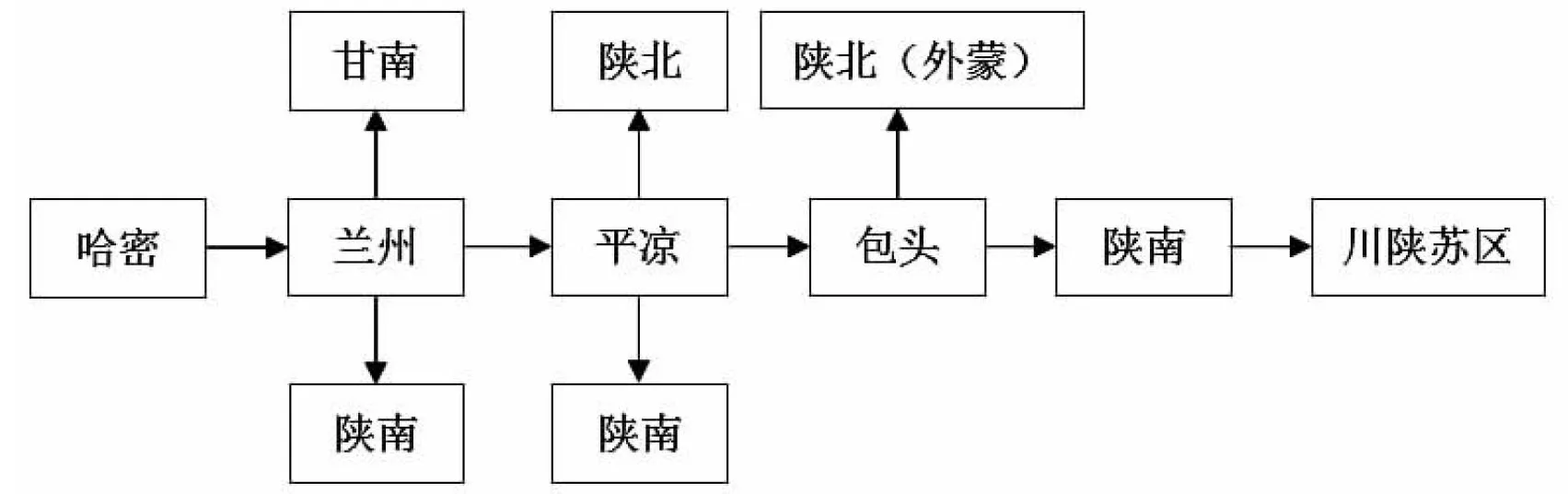

中央红军战略转移后,江西苏区旋即被国民党军队占领,故共产国际对川陕苏区寄予更高的期望。1935年4月,共产国际认为川陕苏区“向陕西、甘肃方向发展具有非常远大的前景”,“向西北发展的道路事实上已经打通”。为此,苏联国防部、情报局和共产国际联络局三家单位甚至联合组织了一个三人小组,专门研究红军未来在西北的发展计划和苏联方面的援助问题,明确肯定了红军在西北发展以及接受援助是可能的。(67)杨奎松:《苏联大规模援助中国红军的一次尝试(1934—1937)》,中共中央党史研究室第一研究部编:《苏联、共产国际与中国革命的关系新探》,中共党史出版社1995年版,第312页。为了论证从西北经陕南援助川陕苏区的可行性,共产国际还派遣李立三前往阿拉木图开展考察与论证。经过调查,该年8月3日,李立三在给共产国际的报告中即提出“建立从哈密到陕西和四川苏区的信使联系”,具体路线节点如下图所示:

图1 从哈密到陕西和四川苏区的信使联系具体路线节点

由上图可知,在李立三的规划图中,从新疆抵达川陕苏区,陕南始终是必经要道,成为以川陕苏区为基础“打通国际”的重要一环。但李立三和共产国际不知道的是,早在1935年2月,红四方面军就已经西渡嘉陵江放弃川陕苏区。

事实上,川陕苏区建立后,无论是共产国际还是中共内部(尤其是北方党),都高度重视陕南在“打通国际”战略中的重要地缘优势,该地区也一时成为各方关注的“宠儿”。当然,因为所处角度不同,双方对陕南在该战略中地位的认识同中存异。对于“打通国际”构想的具体行动方向,中共中央(包括此后的上海中央局)和北方党组织的认识经历了一个变化的过程。经过宁夏、内蒙“打通国际”,是川陕苏区开辟前中共党内的普遍共识。(68)例如1932年7月,河北省委遭到严重破坏,上海中央局与华北党组织失去联系。9月,上海团中央局派遣李华生以团中央巡视员的名义前往天津,他的使命除了恢复这一联系外,还包括向孔原等人传达派人前往包头、五原、临河等地发动群众“创建大西北根据地”进而“打通国际路线”以争取苏联援助的中央指示。李华生:《1933年在北平》,中共北京市委党史研究室编:《北京革命史回忆录》第2辑,北京出版社1991年版,第318页。宁夏、内蒙属于“正北”方向,而陕、甘、新所在的“西北”方向,一度不在中共中央的视野。特别是1932年北方会议以后,为了推动北方苏维埃运动的开展,中共中央派出了中共中央驻北方代表。但后者主要将精力集中于华北地区和推动华北建军,对于西北工作一时难以顾及,甚至后来引发了陕西省委的不满。(69)1934年5月,陕西省委也在报告中强调“西北问题的严重性”,批评中共中央对甘肃与宁夏的工作“不闻不问”,要求“对西北工作必须予以充分的注意和切实领导”。《陕西省委赴沪代表关于今后工作的具体意见给中央的报告》(1934年5月26日),《陕西革命历史文件汇集》甲7,内部发行,1992年版,第376、377页。与中共中央的看法不同,在地理位置上靠近苏联,是西北党组织反复强调的地缘优势。(70)例如1934年3月吴鸿宾在给中共中央的报告中,特别提及西北地区的重要意义,“占全国三分之一的面积和人口,其地势北接苏联,东北毗邻内外蒙,西至英印,西南毗连康藏”,建议设立西北区和西北省委。《吴越关于西北工作给中央的报告》(1934年3月12日),《川陕革命根据地历史文献资料集成》中,第664页。中共中央驻北方代表等强调的“打通国际”,主要还是指从陕北根据地北上接近外蒙,并不包括西北地区,而处在秦岭以南的陕南,自然不会进入北方党的视野。但1932年底,红四方面军进入川陕以及开辟川陕苏区,引发了北方党组织创建根据地和强大红军的热望。“打通国际”的任务自然也就被赋予了新的内涵:率军南下川陕,与红四方面军合兵一处,夺取一省苏维埃运动的胜利,然后扩大至整个北方,最后实现“打通国际”的目标。

早在1932年11月,时任察哈尔抗日同盟军政治部主任的张慕陶即致信河北省委,称红四方面军西征有助于扩大西北苏区以便“和苏联打通关联”。他还建议趁杨虎城军队尚未集中和蒋介石追击部队尚未到达之际,由中共中央命令红四方面军会同红二十六军占领西安。虽然张慕陶建议借助红四方面军西征打通与苏联的关系,但其重点在于两军会师西安。此后,红二十六军南下与红四方面军汇合,成为包括陕西省委在内的北方党所追求的重要目标。在陕西方面,北方会议后陕西省委派出省委书记杜衡前往红二十六军担任政委,杜衡到任伊始就否决了向北打通苏联与原地活动两种意见,坚持要求南下渭华、商洛地区,以便“与红四方面军取得联系”。(71)汪锋:《我在陕西省委和陕南特委的工作》,《各界》2010年第12期,第89页。1933年6月底,他率领该军红二团渡过渭河进入蓝田商洛地区,结果遭到围攻,红二团被打散。南下行动最终宣告失败。

尽管杜衡率领的南下行动遭到了失败,但与红四方面军汇合,北方党始终念兹在兹。1934年7月初,中共中央驻北方代表孔原在给陕北特委的指示信中,仍然要求红二十六军“必须集中力量巩固的向南发展”,牵制敌军对川陕苏区的进攻,实现一省或数省的胜利。(72)《中共中央驻北方代表孔原给陕北特委的信——关于陕北游击队工作与创造新苏区问题》(1934年7月1日),《建党以来重要文献选编》第11册,第464页。10月下旬,孔原在给红二十六军的指示信中再次要求其向陕中、陕南地区发展,以“牵制敌人对于川陕苏区的新进攻”,“争取陕西全省苏维埃的胜利”。(73)《中共中央驻北方代表孔原给红二十六军的信》(1934年10月23日),《建党以来重要文献选编》第11册,第608、612页。时至1935年5月,他还在强调将陕北与“陕南的游击队连接起来”,实现苏维埃运动在陕西一省的胜利,这样可以形成一个“更伟大的新局势”:一是使川陕苏区具有稳固的后方;二是可以“打通川陕苏区与新疆的联系”。(74)《中共中央驻北方代表关于扩大苏区问题给驻陕甘代表中共西北工作委员会的指示信》(1935年5月25日),中共陕西省委党史研究室编:《西北革命根据地文献资料精编(2)》,陕西人民出版社2014年版,第323页。对北方党乃至陕西省委而言,将分散、弱小的红二十六军与主力红军合兵一处,争取一省苏维埃运动的胜利,无疑是落实北方会议精神和创建北方苏区的重要措施。在北方党的发展蓝图中,陕南只是其南下与红四方面军汇合的必经要道,而借助陕南转道甘肃、新疆“打通国际”仅是下一步的计划。这是其与共产国际眼中陕南地理价值的最大不同。

川陕苏区建立后,共产国际和北方党组织对于陕南地区在“打通国际”构想中所处地位的认识之所以不尽相同,是因为共产国际是基于川陕苏区在地理位置上靠近西北(苏联),且在中央苏区军事压力倍增的情况下,强调陕南在连接苏区与苏联的咽喉要道地位,突出以陕南为枢纽的“西进”;北方党组织则从壮大红军的角度出发,首先突出陕南地区作为红二十六军与红四方面军会合必经之路的地缘优势,其次才是苏区壮大后陕南在打通国际方面的意义,强调以陕南为目的地的“南下”。

由于所处地理方位重要,陕南在“打通国际”构想中占据关键一环,一时为共产国际与中共中央驻北方代表、陕西省委所瞩目,成为“西进”打通苏联的起点和“南下”会师红四方面军的终点。但因革命形势的变化,特别是川陕苏区的很快丢失,陕南这一优势不复存在。尽管此后在陕南建立根据地之说曾一度被提起,但都未能付诸实践。(75)中央红军长征抵达陕北后,林彪对在陕北的前途感到悲观,1935年12月连续三次向中央要求“去陕南打游击”。12月21日,毛泽东致电彭德怀并转林彪,明确指出:“在日本进占华北的形势下,陕南游击战争不能把它提到比陕北等处的游击战争还更重要的地位,实际上后者是更重要的。”参见中共中央文献研究室编:《毛泽东年谱(1893—1949)》上,人民出版社1993年版,第499页。因为脱离了“打通国际”的地缘语境,该地区又难以承载近代战争理念下根据地建设所需要的诸多条件,成为“弃婴”也就是题中应有之义了。

余论

回顾中国共产党根据地创建史可以发现,这些根据地大都建立在山地而非平原。因山地有交通阻隔、地形险峻、植被覆盖等优势,有利于阻击敌人和隐蔽自己。但并非所有山地都适合建立根据地。为此,毛泽东曾提出武装割据的“中等规模的山地”说:山形险要、易守难攻;群众、组织和经济基础好;有与山地相连的广阔游击地区,回旋空间大。(76)《井冈山的斗争》(1928年11月25日),《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第79页;《抗日游击战争的战略问题》(1938年5月),《毛泽东选集》第2卷,第423—424页。也就是说,该地山地既不能太大,也不能太小,“山太大会构成生存和行动障碍,山太小又无法形成有效的游击区”(77)应星、荣思恒:《中共革命及其组织的地理学视角(1921—1945)》,《中共党史研究》2020年第3期,第55页。。换言之,革命者必须在“革命”与“地理”之间必须取得恰当的平衡与取舍,才能建立稳固的根据地。

从“地理”的角度来看,陕南确实具有不可比拟的优势:北有秦岭,南为大巴山,中间则为汉中平原;处在秦岭以南,属于南方亚热带气候,雨量充沛、土壤肥沃,粮食产量高;处于川陕甘鄂四省交汇处,成为南北交汇的重要支点。自古以来,这里就是兵家必争之地。1932年开始,国民党持续推进“开发西北”,即充分注意到陕南对于西北开发的意义。西北地区地域广袤、人口稀少、降水不足,国民党继而提出开发西北“须打通川陕以借助巴蜀宝库之富力”的主张。(78)壁光:《建设西京必须沟通川陕论》,《西北问题》1933年第1卷第9/10期,第9页。陕南地区北连关中,南接川北,自然成为“打通川陕”的咽喉之地。

然而,从“革命”的角度特别是从近代战争理念来看,陕南并非武装割据的首选之地。根据毛泽东“中等规模的山地”说,该地南北面有巍峨的大山,固然可以抵御敌军攻扰,但也不利于己方军队运动作战,而且以热兵器为主要进攻手段的近代战争,可以显著降低险峻山势的防御效用;而秦岭与大巴山之间的汉中平原面积相对狭小,回旋空间不足,不利于红军大部队的灵活挪腾。这说明近代战争模式对于山川形势要求与传统时期存在明显差别。此外,以汉中平原为核心的秦巴山区,由于18世纪末以降川、陕、鄂、豫流民大量涌入,其以种植玉米等美洲作物和兼营手工业为生,造成该地生态环境的严重破坏,最终导致如何炳棣所称的新辟农垦区的“报酬递减率”,社会矛盾也迅速尖锐,成为此后该地爆发白莲教起义及长期动荡的重要原因。近代以来,这一现象并未缓解,土匪、民团和神团在陕南的势力仍然不容小觑。这些力量的存在,都是建立根据地、壮大红军的阻碍因素。可见,原本属于传统时期武装割据的热门选择,在近代战争模式下很可能会走向另一个反面。

基于以上因素,红四方面军放弃在陕南建立根据地,继续南下进入川北建立川陕苏区,此后也仅将其作为战略缓冲区,而非战略目标。既然如此,陕南党组织对于川陕苏区的军事价值也就相对有限。由于交通和地形原因,陕西省委领导陕南特委存在诸多障碍,在川陕苏区开辟后,其曾数次建议将陕南党组织交由川陕省委领导,但后者对此反应冷淡。中共中央与上海中央局虽然一度对陕南地区表示高度兴趣,设立了直属中央局的陕南特委,但其主要任务除了与红四方面军和红二十六军取得联系外,就是“在汉江两岸开展游击战争”(79)刘顺元:《中共陕南特委一度受上海中央局直接领导》,《征集与研究》1986年第3期,第3页。,仅强调该地与鄂北毗邻、便于沿汉水东下的优势。共产国际在川陕苏区开辟后,一度对陕南地区寄予厚望,希望红四方面军能以该地为支点西进,带动西北革命与“打通国际”,但因国内战局变化,这一计划最终未能落实。

从陕南地区在川陕苏区选址和发展规划中的政治功能定位可以看出,其拥有四省通衢和高山环绕的得天独厚的地理优势,却未能成为红四方面军一心经营的主阵地。其中一个重要原因在于,与传统冷兵器战争模式强调山形、地貌乃至河流对于战争走向的显著影响不同,近代以热兵器为主要手段的战争,重塑了对山川地域形势的要求。陕南这一传统战争年代武装割据的“宠儿”,在近代战争模式下最终成为根据地建设的“弃婴”的变化过程,表面上看是不同时代背景下地缘因素发挥作用的差别,实质上是战争模式调整对于地域山川形势要求的全新塑造。