民俗学的新时代:通往“世界常民学”之路

2024-01-08佐野贤治蒋明超

[日]佐野贤治 著 蒋明超 译

2021 年2 月27 日,日本神奈川大学历史民俗资料学研究科、日本常民文化研究所、非文字资料研究中心等机构联合举办了日本著名民俗学家佐野贤治先生退休前的最终讲义。受疫情影响,讲义不得不更改为网上进行。先生的演讲在日本民俗学界引起了强烈反响,以这次讲义内容为主旨的论文之后也刊登在了《历史与民俗》杂志。①佐野賢治:《民俗学の新時代 ——“世界常民学”への道》,日本常民文化研究所編《歴史と民俗》第37 号,東京:平凡社,2021 年,第327—354 页。本译文略去了该论文第34 到36 页的内容,这部分讲的是佐野先生在日本山形县米泽的实践,这些内容在佐野贤治著《以“乡土”为方法——“幸福”的科学·民俗学》(张昌昌、程亮译,《文化遗产》2017 年第6 期)一文中有异曲同工的表述。译者作为佐野贤治先生退休时的关门弟子,参加了佐野先生的退休演讲会,并作为其学生代表在会上发言。笔者现将该文简略翻译为中文发表,希望可以为国内学者了解日本民俗学以及加强中日间的民俗学交流贡献一份力量。为方便大家使用,参考文献在正文中使用译名,下方注解则使用日语原称。

论文是以柳田国男《家之光》中的一段话开头的:“当一个人在只专注于学习对自己有用的学问的时候,是不会有改良整个人类社会的先见的。这一代人如果不能抽出哪怕一点点的时间,怀着帮助他人的心情去读书思考的话,下一代也不会比现在更幸福。”①柳田国男:《家の光》,《定本柳田国男集·第十四巻·木綿以前の事》,東京:筑摩書房,1962 年(本文最初是在1926年由东京産業組合中央会出版),第79 页。佐野先生在深读柳田国男的著作后,感悟到柳田在很早便主张民俗研究者必须关注个人以外的民众生活并探索能让民众内心更加幸福的实践与探索。佐野所著《宝は田から——“しあわせ”の農村文化誌》等作品便是对这一问题的解答。

——译者

序 言

从新冠疫情暴发到现在(2021 年3 月),依然看不到其很快会停息的样子。当我在考虑从民俗学角度对疫情该如何定位的时候,克洛德·列维—斯特劳斯的一句“世界是在没有人类的时候开始的,应该也会在没有人类的时候结束吧”②Claude Levi-Strauss 著:《悲しき熱帯》,川田順造译,東京:中央公論社,2001 年,第425 页。瞬时浮现脑海。著名人类学家、比较史学家川田顺造也警告,人类只是在地球上以一种假设的资格居住着。若是无法意识到与自然及其他生物的共生、共存的话,人类也将无路可走,并最终招致自己毁灭。③川田順造:《文化人類学とわたし》,東京:青土社,2007 年,第162 页。

人类在地球上实在是太过膨胀了。自20 世纪50 年代开始环境问题变实出后,“人新世”(Anthropocene)开始被提倡。国际自然保护联合会指出,截至2018 年11 月,地球上有三成以上的动物濒危灭绝,其主要原因便是人类活动。如果把地球46 亿年的历史比作一天24 小时的话,人类历史不过是其最后一秒钟。但正是因为人类,在地球历史的最后一瞬,大量生物走向了灭亡。当下由介于生物与非生物境界间的新冠病毒引起的灾难,不正是自然对妄自尊大的人类的质问吗?很多人或许已忘记,印加帝国和阿兹特克帝国灭亡的一大原因正是由欧洲人带来的传染病。④Jared M Diamond 著,倉骨彰译:《銃·病原菌·鉄》,東京:草思社,2000 年。

宫田登通过对安政二年(1855)大地震后日本出现的大量“鲶鱼画”的研究,发现这些鲶鱼既被描写成引发地震的破坏者,也被描写成授福给贫苦大众的救济者。他认为江户时期日本庶民对救世主的祈盼(也就是“这个世界的终结亦是这个世界的开始”)的带有双层意味的深层心理,正是通过这些鲶鱼表现出来的。⑤宮田登:《ミロク信仰の研究——日本における伝統的メシア観》,東京:未来社,1970 年。根据佛教末世论的说法,释迦牟尼涅槃五十六亿七千万年后转生为未来佛,即弥勒佛救济众生。在日本,更是把六十年一度或者一百二十年一度的竹子花开的年度称作“弥勒之世”。2020 年便是“弥勒之世”,日本各地都有报道淡竹开花的消息,然而这一年的日本却一直笼罩在新冠疫情的阴霾之中。即便放眼全球亦是如此,新冠疫情使本就严峻的贫困、种族歧视等社会问题更加突出。

新冠疫情灾害在提醒人类存在于地球上的生物不是只有人类的同时,也对人类中心主义及今后人类的存在方式提出了质问。从事民俗学研究的先辈们便是通过提出质问,来探寻作为现代科学的民俗学的目的。柳田国男在他所处的时代质问:“农民为什么贫困?”⑥柳田国男:《時代ト農政》,東京:聚精堂,1910 年。柳田在序言中述说百年之后自己所说会被理解。宫田登在都市居民占到日本国民大多数的背景下质问:“人们的内心为什么会不安?”①宮田登:《都市民俗論の課題》,東京:未来社,1982 年。小生(佐野贤治)不才,在我所处的现代社会质问:“现代人为什么不幸福?”②佐野賢治:《宝は田から——“しあわせ”の農村文化誌》,横浜:春風社,2016 年。

柳田国男在其晚年的1960 年5 月召开的房总民俗会上发表了题为《叹日本民俗学的颓废》的最终讲义,他之所以做此发表是有其背景的。1955 年,柳田便解散了由他主持的民俗学研究所。再早一年的1954 年,石田英一郎在“日本民俗学的未来”学会主题演讲中提出将民俗学与广义人类学结合的观点,亦没有会员反对。千叶德尔曾被柳田教导,去探寻日本列岛大部分住民的思考方式与生活方式的共通性,并由此来明确在现代应该改正的地方以及应该维持或发展的地方。③千葉徳爾:《新考山の人生——柳田国男からの宿題》,東京:古今書院,2006 年。民俗学理论方面的先导,同时也是柳田国男研究者的次世代代表福田亚细男也指出,21 世纪的民俗学应该从柳田民俗学脱离出来以求新生。④福田アジオ:《歴史と日本民俗学 ——課題と方法》,東京:吉川弘文館,2016 年。千叶与福田二人努力想将民俗学发展为能够解决现实问题的现代科学的志向是相通的。

次次世代的我在从事民俗学研究逾半个世纪后,迎来了古稀之年。在这里,我将以柳田民俗学的继承、补足、展开者的立场回顾自己的民俗学之路,并述说我退休后的目标以及对后世研究者的嘱托。

一、幸福的民俗学 ——学问和实践

我的民俗学之路是从1970 年4 月进入东京教育大学(现筑波大学)文学部史学科主修史学方法论开始的。我们第十三期学生总共有4 人,主修内容分民俗学和考古学。在当时,日本国立大学中设民俗学专业的只此一家,我们的专业老师是柳田国男弟子直江广治与竹田旦;日本史教室里有和歌森太郎与樱井德太郎的参加,助手是宫田登;考古学方面的老师有国分直一、增田精一与岩崎卓也。这样的师资队伍堪称豪华。只是受学园纷争⑤20 世纪60 年代末期开始,日本各地爆发的学生运动。等因素影响,我们在课堂上都看不到学长身影。那么多的课都是我与唯一的同窗饭岛吉晴两个人听的。

在大一的时候我参加了千叶县绳文遗迹、北海道根室市鄂霍次克文化遗迹等多次考古发掘调查,不知不觉中学到了从物质方面看东西的视角。筑波大学每年秋天都有民俗调查实习的传统,而我第一次参加的调查地是茨城县。在调查期间,有一位当地老者问我是哪年出生的,当我回答是昭和二十年(1950)后,他回应说:“虎年啊,虎年出生的人是不能吃鳗鱼的。”这句话令我印象深刻。之后了解到日本三大虚空藏便位于附近的东海村里,而我所在的调查地亦属于虚空藏信仰圈内,只是不知为何佛教的虚空藏菩萨会与黑潮生灵鳗鱼相结合。不曾想,这一疑问却成了贯穿本人研究生涯的主题。

1971 年8 月,我与学弟汤川洋司和土屋積(考古学专业)开始了在山形县米泽市六乡町的民具整理作业。这些民具都是远藤太郎先生(1904—1976)收集的。远藤深感农村的落后在于教育,为了让后世能了解当地农村的历史,他大力收集在经济高度发展过程中大家不再用的农具,并将其存放在1967 年建成的民具馆里,取名“我乐苦多馆”。从那时起,“民具”一词才终于被大众所熟知。一些民具整理法,如收藏名簿的制作、素描图和实测图的绘制、已拍摄照片的资料化等,都是我们自己一点点摸索出来的。我们还参照(日本)文化厅编的《民俗资料调查收集手册》(1965)的做法,配上照片或截图来制作民具收藏卡片。

在我们从事民具整理作业时,曾被当地农民问过“民俗学是什么”之类的问题。我们也经常围绕柳田国男主张的“经世济民”思想及其实践志向和作为单个学科的民俗学该如何连结的议题讨论到深夜。回到大学后,我们便创立了物质文化研究会以供大家继续讨论。1974 年7 月,民具馆与物质文化研究会联名创办的会刊《我乐苦多》开始发行。这一系列活动引起了任职于日本常民文化研究所的河冈武春先生的注意,并因此与他结缘,且通过他认识了许多民具研究者。可以说,我们在米泽的民具整理期和日本民具调查研究的萌芽期是相互重合的。为了更系统地学习民具知识,我们向校领导提出了让著名民具学家宫本馨太郎先生来校做非常勤讲师的愿望,得到了校方的大力支持。同年,由日本常民文化研究所主办的民具研究讲座在日本青年馆举行,当时以宫本常一为代表的来自全日本的民具研究者们提出了设立学会的强烈愿望。于是在1975 年11 月,日本民具学会成立,首任会长是日本著名民俗学家有贺喜左卫门。在会长下面设有几名干事,而我是其中年龄最小的一个。1976 年,米泽的“我乐苦多馆”改名为“置赐民俗资料馆”,并在其内部创建了农村文化研究所。之后该研究所继续发展,并最终实现了财团法人化(即公益财团法人农村文化研究所)。

大学时期,我看了柳田国男的《青年和学问》(1928)、宫本常一的《通往民俗学之路》(1955)等民俗学著作,边阅读边试着摸索学习民俗学的意义。同时还邀请《日本老农传》(1933)的作者大西伍一等先生来担任物质文化研究会讲师并举办多次学习会。农学部综合农学研究室的中岛纪一参加了研究会在米泽举行的夏季合宿,其间为我们详细解说了有机农业的现代性等知识。到访而来的、当时已展开先锐理论研究的言语学教室的朋友们也在讨论中强调了立足于日常言语生活的田野调查的重要性。在米泽时,我有幸参加了当地的置赐民俗学会组织的调查。该会会长兼山形大学教授江田忠从那时起就从民俗传承的视点考虑村庄建设。①江田忠:《実践的社会教育論》,サンパウロ(圣保罗):遠藤書店,1966 年。我还与时任高中教师的武田正一起参加了昔话(类似于中国的民间故事及传说)调查,在我只问出两个昔话的一位调查者身上,他居然问出了五十多个,真真是感到了方言理解的重要性和乡土人做乡土研究的优势。在那之后,武田正被聘到筑波大学教授口头传承方面的知识。

直到我读硕士的时候,东京教育大学的民俗学都标榜为历史民俗学,每年围绕重出立证法、民俗周圈论、民俗地图等展开具体讨论。尤其以和歌森太郎、樱井德太郎、千叶德尔和当时的新锐研究者福田亚细男间的刀枪论战,令我们这些在读学生大呼过瘾。福田批判一直以来的、把民俗事象从地域切离出来论述的调查研究法,提倡用传承母体和机能论来论述地域民俗的历史展开过程的个别研究法,主张树立调查与分析相统合的理论民俗学。②福田アジオ:《日本民俗学方法序説 ——柳田国男と民俗学》,東京:弘文堂,1984 年。1971 年,福田与上野和男、高桑守史等结成社会传承研究会,其方向性在其《北关东地域的家和村》(1973)调查报告中有明示。据此编著的《民俗调查手册》到现在已重复印刷出版了许多次,我有幸亲身体验了这种调查法的成立和开展运用。

除学校课程外,我们每个月都会借用茶水弘文堂的会议室举办一场“周四会”。樱井德太郎、宫田登两位恩师以及宫本袈裟雄、小松和彦、真野俊和、谷口贡、铃木正崇、中泽新一等各领域学者,抛开大学与专业的界线,以全方位的视角对民俗宗教进行了讨论。1975 年7 月28 日至31 日,纪念柳田国男百岁诞辰的学术会议召开。后来日本民俗学会特意将此次会议的讨论内容编为《日本民俗学的课题》(1978)出版。其实不仅是日本民俗学界,当时在日本社会上也掀起一股柳田热,以《季刊柳田国男研究》(1973—1975)为代表的图书被大量出版。而以远山常民大学为代表,地域住民以确立自身主体性为目标的实践也在各地广泛展开。

1976 年4 月,我成为筑波大学大学院历史人类学研究科的一名博士生,开始置身于民俗学与民族学(文化人类学)之中。从内部视点描述何为日本文化及何为日本人的柳田民俗学,一直被奉为“新国学”和“一国民俗学”。但即便要看清自身的全貌,也得借用别人的眼睛或者一面能照到自己背面的镜子。因此,我深切地感受到异文化间的比较和自身文化内部的比较,以及通过二者的比较体现出的民族性与民俗性(地域性)相结合来论述日本文化的所谓比较民俗研究的必要性。关于阿伊努和琉球文化的定位问题就不必说了,日本文化应该被作为民族文化还是国民文化来对待?对这些,日本民俗学都没有从正面讨论过。①佐野賢治:《比較の視野 ——国際化の中の民俗学》,《現代民俗学入門》,東京:吉川弘文館,1996 年,第23 页。

另外,虽然柳田民俗学与战后的日本民俗学有许多重合,但二者之间并不能画等号。用四字熟语来表示的话,柳田民俗学是“经世济民”(思想)、“温故知新”(学问)、“知行合一”(实践)的三位一体,这也是其与作为个别学科、学问志向的日本民俗学的区别所在。我在学生时代就决意把柳田民俗学的薄弱环节,即佛教民俗(对应固有信仰)、比较民俗(对应一国民俗学)、物质文化和民具(对应心意传承)作为自己的研究对象和课题。然后,我以在农村文化研究所的活动为中心展开了自我实践,并参考民俗专业知识和当地民众一起探寻生活向上、幸福感增加的方法手段,深入思考该如何继承和补充柳田民俗学,最终通过学问与实践的结合找出了自己该走的民俗学之路。

二、成佛成祖 ——祖先崇拜的比较民俗研究

毕业后,我于1979 年4 月就职于爱知大学教养学部,开始教授文化人类学,同时也在文学部教授应用社会学。学校所在的丰桥市三河地区尤以花祭著名,是一座民俗宝库。很快,我便与河野真、繁原央、野本钦也等创立了三河民俗谈话会,每月召开一次研究会。以三河为轴心,以现代民俗、比较民俗为调查研究对象的研究会到现在已召开了四百多回。河野致力于介绍德国民俗学,强调从民俗主义视角研究现代社会民俗事象的必要性。②河野真:《フォークロリズムから見た今日の民俗文化》,東京:創土社,2012 年。之后受聘过来的周星(中国方面研究)、片茂永(韩国方面研究)、高原隆(美国方面研究)、高桥贵(印度方面研究)等都对以比较民俗研究为中心的学科、学部的设置和运营做出了巨大贡献。

1985 年,任职于爱知大学的我应邀作为文教专家到中国北京,在那里结识了钟敬文、张紫晨、陶立璠等中国民俗学界的骨干,并在这一年11 月举办的中国民俗学会首届学术讨论会上见证了中国民俗学的复兴。此外,我还在所住的北京友谊宾馆以个人名义向周星、何彬等人讲解了民俗学知识,后来二人作为大学老师来日,成为中日两国间民俗学交流的桥梁。1996 年9 月,陶立璠召集中日韩等国家及地区的民俗研究者成立了国际亚细亚民俗学会,钟敬文、竹田旦、任东权担任顾问,各地联络代表为:陶立璠和范增平(中国大陆和中国台湾地区)、佐野贤治(日本)、金善丰(韩国)、桑布拉登都布(蒙古国)。

1988 年4 月,我转赴筑波大学历史人类学系就职。安定下来后,很快我便与从中国和韩国过来的留学生们一起于1989 年12 月创立了比较民俗研究会,并在1990 年顺利出版了会刊《比较民俗研究》第1 号。从创会到现在(2020),我们已经举办了一百七十多回研究会,会刊也出到了第34 号。1994—1996 年,我申请到了《汉族和周边诸民族的民俗宗教的比较研究——纳西族、彝族和日本民俗宗教的比较民俗学考察》为主题的国际学术研究的科学研究经费,遂组织中日两国多民族、年龄横跨老中青的调查团对云南省丽江市和四川省大凉山美姑县展开了调查。郭大烈、李子贤、陶立璠等老师,习煜华(纳西族)、摩瑟磁火(彝族)等地方文化馆职员,饭岛吉晴、汤川洋司、田中通彦、丸山宏、松冈正子、小熊诚、安室知等青年研究者,志贺市子、上野稔弘等学生,白庚胜(纳西族)、巴莫曲布嫫(彝族)、色音(蒙古族)、周星和何彬(汉族)等汇聚一堂,就“民族是什么”等话题展开了激烈讨论。其间,还举办了诸如李子贤的《中国神话的起源》等演讲。①佐野賢治編:《西南中国納西族·彝族の民俗文化 ——民俗宗教の比較研究》,東京:勉誠出版,1999 年。

这次调查的收获甚丰,所见所闻也都令我震惊。我第一次知道在纳西族,若是父母指定的许婚者不是自由恋爱喜欢的对象的场合,他们会集体自杀。在彝族村落调查时,体验了他们杀牲献客的礼俗,在被宰杀猪的嘶鸣声中端来的白酒所有人都要入口,包括婴儿。实地看到纳西族、彝族详细的祖先祭祀体系后,我痛感应该重新考虑被柳田归入日本固有信仰的祖先崇拜理论,尤其是像“独特”“固有”这样的词更需要慎重使用。②佐野賢治:《比較民俗研究の一視角 ——固有信仰論から民族宗教論へ》,《日中文化研究》第12 号,東京:勉誠出版,1998 年,第56—66 页。

柳田认为在水稻传入日本列岛后,以家为劳动单位,通过一代代的水田耕作经营孕育出了祖先崇拜,“稻作—家—祖先崇拜”这样的三位一体形成了日本人的民族性、民族共同体,而作为其核心的祖先崇拜便是日本人的固有信仰。这也是柳田的学问被称作“祖灵神学”的缘由。但以盂兰盆节为代表,日本的民俗信仰中是有浓厚的佛教要素的,因此五来重很早就提出了佛教民俗学的必要性。③五來重:《仏教と民俗:仏教民俗学入門》,東京:角川書店,1998 年。1973 年,以坂本要为代表,我们成立了佛教民俗研究会。收录有今井雅晴、北村行远、渡浩一、北村敏、武见李子、西海贤二等人的包含念佛、地藏信仰、血盆经等研究内容的会刊《佛教民俗研究》也得以顺利发行。最近出版的《民间念佛信仰研究》(2019)一书是坂本逾半个世纪佛教民俗研究的集大成之作。④坂本要:《民間念仏信仰の研究》,京都:法蔵館,2019 年。

在日本的传统观念中,人死后都能成佛。在“三十三回忌”和“最终年忌”之后,死灵会失去个性并成为祖灵。三十三回忌的主尊是十三佛信仰中的虚空藏菩萨。我认为十三佛信仰是修验道信徒结合以前的山中他界观和佛教净土观所创说的。⑤佐野賢治:《山中他界観の表出と虚空蔵信仰 ——浄土観の歴史民俗学的一考察》,《日本民俗学》第108号,日本民俗学会,1976 年,第28—42 页。柳田国男在某一时期也曾热衷于研究十三塚,他还曾被叫作“十三塚男”。但是关于十三塚的由来,柳田却避而不谈贝原益轩的十三佛说,对一些佛教方面的解释亦表现出轻蔑的态度。①柳田国男、堀一郎:《十三塚考》,東京:三省堂,1948 年。

另一方面,柳田曾设想日本人的祖先是携带水稻顺着黑潮之势移住到日本列岛来的,并在其去世前一年据此写就了《海上之路》(1961)。我认为柳田所说的“海上之路”考虑成“鳗鱼之路”也可以。在鳗鱼的故乡南太平洋居住的各民族中,有把鳗鱼当作祖先化身及洪水引发者的说法,也流传着被杀害的鳗鱼神的尸体变成椰子的食物起源型神话。②後藤明:《物言う魚たち ——鰻·蛇の南島神話》,東京:小学館,1999 年。而在日本的话,应该是以空海为宗祖的真言系密教信徒,把水界之主鳗鱼与负责消灾除害的虚空藏菩萨相结合,进而产生了禁食鳗鱼食物的禁忌。

在日本不只是人,凡有佛性、佛种的东西,“草木国土,悉皆成佛”③末木文美士:《草木成仏の思想:安然と日本人の自然観》,仙台:サンガ出版社,2015 年。。图1 所示为在日本山形县米泽竖立的一尊古老的草木供养塔。可以说,日本的佛教既把祖先崇拜体系化,也把自然佛教化。如果是从亚洲视点来看的话,日本人不只选择了水稻,也选择了佛教。再进一步说的话,介于固有信仰与外来佛教信仰间的、与神佛相融的修验道才是日本的“民族宗教”。

图1 米泽市内的一尊设于宽政九年(1797)的草木供养塔

就这样,我一边从事自己的虚空藏菩萨研究,一边通过研究十三佛信仰的成立和鳗鱼食物禁忌的来历,对柳田的主要学说祖先祭祀(《关于先祖》)、日本民族的形成(《海上之路》)进行了补足。佛教是在各个时代、地域、民族的取舍选择中逐渐东传,然后与固有信仰相结合并实现本土化,最终形成新的佛教民俗。我也做了些佛教民俗方面的比较研究,比如《“福田”考序说——日本佛教受容的一个侧面》④佐野賢治:《“福田”考序説 ——日本的仏教受容の一側面》,《現代民俗学考》,横浜:春風社,2021 年,第243—272 页。。有机会的话大家可以看一下,也期待能与对此感兴趣的读者互相交流。

三、民俗“物”语 ——柳田民俗学和涩泽民具学的结合

2001 年4 月,我作为前一年去世的恩师宫田登的后任,来到了神奈川大学大学院历史民俗资料学研究科。宫田登的去世,可以说是日本民俗学的一大转折点。在1999 年日本民俗学会设立50 周年之际,召开了题为“老——老而求其丰”的学术会议,宫田登在会上做了题为《老熟之力》⑤宮田登、森謙二、網野房子編:《老熟の力:豊かな“老い”を求めて》,東京:早稲田大学出版部,2000 年。的象征性基调讲演。宫田登从民俗学视点剖析柳田一直回避的天皇制、性、被歧视等问题,与擅长日本史的纲野善彦一起,以日本常民文化研究所为据点,期待开拓作为日本文化论的民俗学新视野。

日本常民文化研究所的历史可以追溯到1921 年涩泽敬三及其友人在他拥有的阁楼屋顶内存放动植物标本等民具的“Attic Museum Society”。1925 年后,该机构更名为“Attic Museum”,即阁楼博物馆。后来在日本已与英美宣战的昭和十七年(1942),受禁止使用敌性言语(即英语)政策的影响,涩泽又将其更名为“日本常民文化研究所”。柳田研究农村,涩泽研究渔村,柳田研究言语(民俗语录),涩泽研究可视资料(绘画作品、民具、照片、映像),可以看出,从研究对象到调查方法和资料论,涩泽与柳田都不重合。其实涩泽最初向各位同仁发出的请求便不是写论文,而是先向学界提供资料。战后,受水产厅渔业制度资料调查保存事业的委托,又制作了大量的日本近代的渔业制度、渔具、捕鱼方法等资料群的手写校本,保存在该研究所内。1950 年,涩泽选择放手并实现了该研究所的财团法人化。再之后随着涩泽去世,研究所的规模亦逐渐缩小。1972 年,日本常民文化研究所转移至东京并成为全日本民具研究者互相联络的据点。像前面所说,也是在这一时期,我得到了河冈武春的知遇。

另一方面,涩泽对日本民族学发展亦做出了巨大贡献。从1934 年日本民族学会创立的时候涩泽便担任理事,而且于1937 年设立于西东京地区的学会事务所,以及阁楼博物馆以外用以存放民具的附属博物馆用地也都是由他无偿提供。涩泽的这些贡献与战后1974 年日本国立民族博物馆的创设紧密相关。①佐野賢治:《日本常民文化研究所と文化人類学 ——渋沢敬三の目指した“民”の学》,《神奈川大学評論》第94 号,神奈川大学,2019 年,第90-99 页。1982 年,日本常民文化研究所交由神奈川大学管理并成为大学的附属研究所直至今日。

曾经,日本常民文化研究所的主要课题都集中在水产史和民具研究两大支柱上,之后纲野善彦通过“百姓并非农民”等诸多研究,构想出了新的日本史像。从2003 年开始的5 年间,研究所的业绩得到认可,名为《人类文化的非文字资料体系化》的研究项目(代表人:福田亚细男)被文部科学省采用为21 世纪COE(卓越研究基地)计划。从2008 年开始,神奈川大学又设置了非文字资料研究中心作为其后继组织。为了实现日本“常民”文化国际研究的开展,在文部科学省的据点形成事业的推动下,神奈川大学又于2009 年设立了国际常民文化研究机构(运营委员长:佐野贤治)。之后该研究所又得到民俗学以外的其他学科研究者的协力,取得了更长足的进展。

我认为民具方面的学术调查研究和作为非文字资料的民具可以跨越语言的壁垒,成为理解与比较国际常民文化的有力指标。为此,我与情报工学专家木下宏扬等人一直在推进完善这一系统,最具代表性的例子就是福岛县只见町的民具保存活用运动。当地的老人们为了把他们那个年代的生活记录留给子孙而收集并做成记录卡片的民具,都是宝贵的一级学术资料。这一活动得到了地方政府职员新国永、民俗研究者佐佐木长生等的大力支援,后来最终被指定为国家有形民俗文化财产(即国家级物质文化遗产)。另一方面,我们也想以民具为突破口创立网上博物馆这样的、能够检索民俗事象的文化情报发信系统,并最终实现乡土研究在国际常民文化研究即“世界常民学”的展开。而那些实物民具,则将收藏展示在2022 年开馆的“物与生活博物馆”内。

为了实现民具研究的国际化,我们还主持召开了《“物”语——从民具·物质文化看人类文化》(2010年12 月11、12 日)、《涩泽敬三的资料学——日常史的构筑》(2014 年3 月9 日)、《亚洲民具研究的可能性——从民具体系和生活构造的比较来看》(2018 年12 月8、9 日)三次国际学术大会。会议不但将有形的民俗文化,还把人类学、生态学等邻近学科融入进来,讨论民具在人类文化中的定位。现在,在韩国进行的Sal-lim-sa-ri(韩语发音,意思是日常生活)运动中,民具作为留给一百年后的子孙后代的生活财产被记录下来。中国民俗学会的官网上也有日本福岛县只见町民具保存活用运动事例的详细介绍。民具已作为“mingu”(该拼音为民具的日语罗马字发音)跨越日本国界,成为国际调查与研究的对象。

余论——对“民俗思想”的期待

如上所述,我简单地介绍了自己的民俗学研究之路。顺便讲一下,我名字佐野贤治的“贤治”,其实是父亲从宫泽贤治的名字中拿来取用的。宫泽贤治的“世界整体还没有变幸福时,个人幸福亦无从可谈”①宮沢賢治:《農民芸術概論綱要》,《宮沢賢治全集》第12 卷,東京:筑摩書房,1967 年(此引用内容为宮沢賢治于1926 年所发表,后来才正式出版),第10 页。主张与开头引用的柳田的话其实是相通的。二人年龄虽相差大概20 岁,但却在同一年(1926)说出了一样意思的话。从其背景来看,二人都怀有对农村疲敝的忧虑和迫切希望解决的心情,同时二人也都受到了第一任芬兰驻日大使古斯塔夫·约翰·兰司铁博士(1873—1950)的影响。童话作家同时也是农业指导家的宫泽对兰司铁博士主张建设排斥物质文明的新农村文化的想法产生了共鸣,柳田也从擅长言语研究的兰司铁博士那里受到了方言研究方法论的启示。②後藤斉:《エスペラントづいた柳田国男》,鈴木岩弓、小林隆編《柳田国男と東北大学》,仙台:東北大学出版会,2018 年,第182 页。身为世界语学家的兰司铁对日本的世界语运动亦产生了很大影响,受他的感召,柳田与宫泽均对世界的共通语言化格外上心。二人共同的朋友佐佐木喜善也是世界语学家,这反映了第一次世界大战后兴起的“国际协调”思潮的广泛影响。此外,柳田在1921—1923 年间担任联合国委任统治委员时,也同联合国事务次长新渡户稻造等人一起参与了国际公用语运动。

在“个人”与世界“整体”的关系中,家和村是其传承母体。但在个人化从多方面推进、情报也可以在一瞬间跨越地域传达的现代社会却出了问题,“个别”和“普遍”的性格在所有领域都被追问。曾经主导自然主义文学运动的柳田认为,在社会改良中个人主体性的确立是必要的,普通选举的投票行动便是其中的一个表现。③大塚英志:《公民の民俗学》,東京:作品社,2007 年。室井康成:《柳田国男の民俗学構想》,東京:森話社,2010 年。文化人类学家鲁思·本尼迪克特曾把日本人的行动原理定义为在意他人想法的“羞耻文化”,④Ruth·Benedict 著,長谷川松治译:《菊と刀:日本文化の型》,東京:社会思想社,1967 年(原著披露年份为1926 年)。直至今日,以少数服从多数的“同调压力”“事大主义”依然在日本社会根深蒂固。全世界都在高声宣扬尊重个别文化及多样性的所谓“多文化共生”,然而种族·民族歧视和本国中心主义的势力却在不断增加。

在这样的社会状况下,高举“学问”与“实践”大旗、祈愿全世界人民幸福的柳田民俗学“经世济民”思想又被提了出来。对此,柄谷行人曾高度评价并指出,柳田的固有信仰论源于稻作传入日本以前的“山人”社会,是反映没有财富和权力的不平等、也没有对立的社会的普遍存在的东西。这不只局限于日本,即便对人类社会的未来来说,都是可以超越国家·民族·社会制度的思想。⑤柄谷行人:《遊動論 ——柳田国男と山人》,東京:文藝春秋,2014 年,第45—166 页。在这里,我将就地域创生(乡村振兴)、环境污染、战争规避等社会紧要问题,从“民俗思想”的立场阐述未来的民俗实践该走之路。

1. 地域创生(乡村振兴)

柳田强调的乡土研究的“乡土”是指自己的原点、故乡,从实实在在的地域到母胎,它的性格和范围会根据具体情况改变。他在《故乡七十年》中便是从母亲和出生地及其地形来回顾自己生涯的。①柳田国男:《故郷七十年》,神戸:のじぎく文庫,1959 年。以福田亚细男为代表的众多民俗研究者将柳田民俗学概括为“一国”民俗学,但这只是他们在自己所属的时代作出的领域认识,柳田其实在很早就有了“世界”民俗学的构想。

以老龄少子化为主要原因,日本农村的人口过疏化和村落消失化在持续发展。其实这些问题在数十年前我刚去米泽的时候便已出现。在此情况下,玉野芳郎开始主张提倡确保地域单位内水利、町内会(“町”类似于中国的村)入会、合作收割和其他村内作业的共同性和自立性的“地域主义”思想。②玉野芳郎:《地域主義の思想》,戸田:農山漁村文化協会,1979 年。之后,由NHK 取材拍摄的《山村资本主义》也开始被提倡,地产地消、“一村一品运动”③“一村一品运动”是1980 年从日本大分县的市町村开始实施的地域振兴计划。大致做法就是一个村生产一种特色产品,如烧酒、腌菜、人偶、点心等,然后将其出口到国际市场。此计划在当地取得成功后,在日本其他地区及国外也被广泛推广。等促进地方经济自立的办法也得到广泛认可。最近,松尾雅彦提倡的Smart·Terroir(包含地方城市在内的广域农村自给圈)运动等方案也得到了很多关注。这些无疑都是对柳田国男农政思想的再评价。④山下一仁:《いま蘇る柳田国男の農政改革》,東京:新潮社,2018 年。

作为地域情报中心的地域博物馆也成为践行乡土研究的场所,并通过学艺员(博物馆员)的活动成为地域活性化的信息发送基地。⑤佐野賢治:《博物館は現代の“クラ”か ——民俗資料·民俗博物館のあり方をめぐって》,日本民俗学会編《民俗世界と博物館 ——展示·学習·研究のために》,東京:雄山閣出版社,1998 年,第127—147 页。我们在米泽的公益财团法人农村文化研究所自1988 年以来,每年8月都会召开农村文化研究讲座(受疫情影响2020 年度中止),从民俗学的立场讨论各种地域相关课题。2019 年度的农村文化研究讲座围绕“常民文化的艺术性——农村活性化与传统文化”这一主题,福田亚细男做了题为《农村的可能性》的基调演讲,之后法国(J·Kiburts)、中国(谭同学)、韩国(全京秀)方面的研究者做了相关事例报告并就将来农村的自立·自律性课题展开了激烈讨论。⑥佐野賢治:《常民文化の芸術性 ——民芸·民具·民俗の今日》,《神奈川大学評論》第91 号,神奈川大学,2018 年,第109—118 页。在邻近米泽的高畠町,以星宽治为骨干的有机农业研究会也是闻名全国。我曾多次请老先生来农村文化研究所讲演,他不愧为实现宫泽贤治理想(即让农业和艺术成为幸福存在的农业艺术)的“农民诗人”。⑦星宽治:《有機農業の力》,東京:創森社,2000 年。《農から明日を読む》,東京:集英社,2001 年。

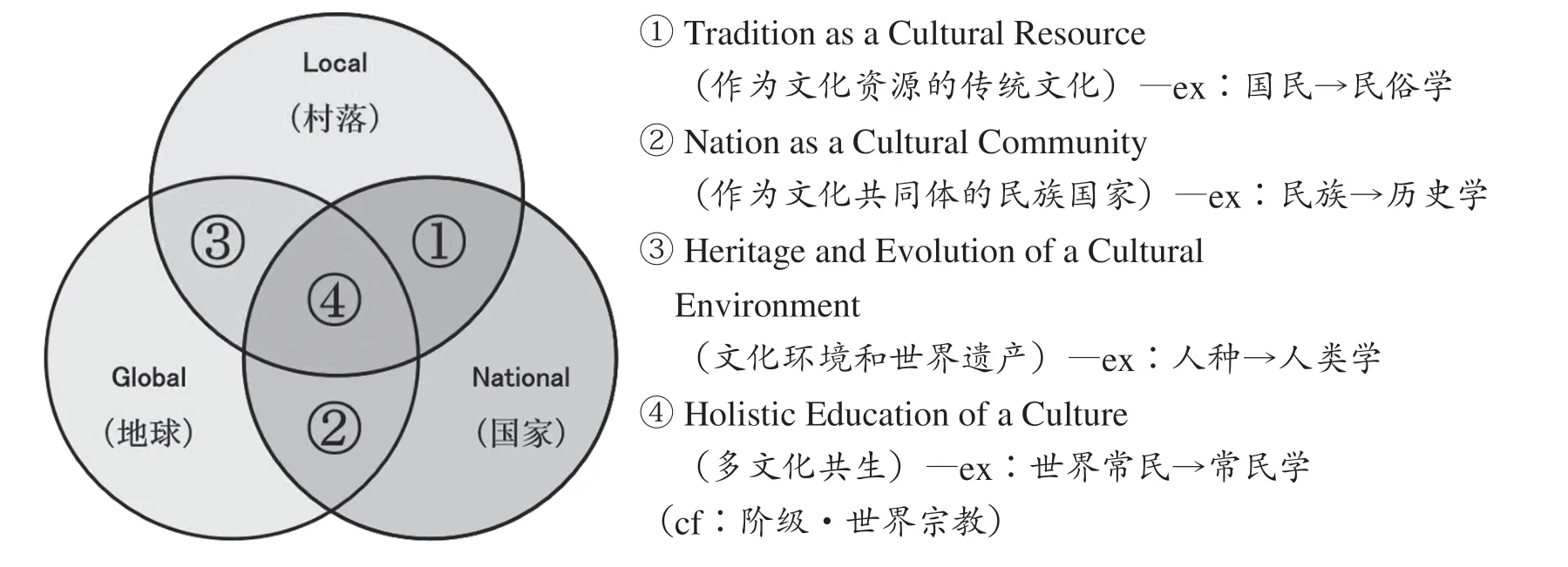

另一方面,岩本通弥也指出,作为文化资源的乡土(故乡)的民俗文化不能连接以住民为主体的地域振兴,进而导致作为观光资源从本来的文脉中割离的客体化的“故乡”被商品化的危险性。①岩本通弥:《「ふるさと文化再興事業」政策立案過程とその後》,《ふるさと資源化と民俗学》,東京:吉川弘文館,2007 年,第47—48 页。对于21 世纪的地域创生(乡村振兴)来说,地域住民应该超越国家与民族、从生活层面互相理解,并在怀有共感·连带意识的前提下认识自身的“乡土”。所谓的“世界常民”既不是单指民俗事象的“世界民俗”,亦不是关系国籍与市民权的“地球公民”,而是担负各自所在地域及其乡土文化的实实在在的人(图2)。

图2 世界常民学说明图

2. 环境问题

一直以来日本人都相信所有有形与无形的东西都是有生命的,即便死去也会重生。但随着现代社会的大量生产、大量消费及其产生的大量废弃,人们渐渐变得不把这些东西当回事,随随便便就将其处理掉了。在思考如何解决环境问题的时候,我们最先想到的是回收再利用,但是对有形物与无形物的供养和生命循环等方面,有再思考的必要。②松崎憲三:《現代供養論考 ——ヒト·モノ·動植物の慰霊》,東京:慶友社,2004 年。在民俗学方面,1990 年以来已经有野本宽一的生态民俗学、篠原徹的民俗自然志、鸟越晧之的环境民俗学、菅丰的共有资源论等,以人和自然的关系为中心展开了研究。

另外,宫崎骏在其动漫作品中参照万物有灵论等,放进许多通过自然、神、人之间的相互关系反映环境问题的素材,在世界范围博得了很高人气。③佐野賢治:《「もののけ姫」のメッセージは何?》,福田アジオ編《知って役立つ民俗学 ——現代社会への40 の扉》,京都:ミネルヴァ書房,2015 年,第150—155 页。在乌拉圭,草木塔也已经被当作森林保护的象征树立在各地。在联合国2015 年制定的可持续发展目标(SDGs)中,确定了从贫困·饥饿到气候变动等21世纪世界紧要课题的17 个发展目标与169 个子目标。在完成这些目标的时候,希望各个地域在与自然的对立·妥协·共生中得出的民俗知识能够得到参照与活用。

3.战争规避

在现代社会,人类最大的不幸莫过于那些战争与纷争。幸运的是,有些人也在考虑通过相互理解来规避战争。在法德间纷争不绝的阿尔萨斯地区出生的犹太裔法国人实业家兼银行家阿尔伯特·卡恩(1860—1940),于1898 年出资设立了“世界一周”国际奖学金制度,用以帮助世界各地贫困的有为青年。后来他在1908 年又设立了地球影像资料馆,并向五十多个国家派遣了摄影家,最终留下了七万两千张以上反映人们日常生活的照片和长达八万三千米的影像胶卷。在日本,曾经获得这一奖学金的姉崎正治研究民间信仰,受到祖父涩泽荣一影响的涩泽敬三研究民具,二人均将其研究视线投向了庶民生活。

再往前追溯,伊曼努尔·康德(1724—1804)为了实现世界永久和平,提出自由国家的联盟制度和超越国家与教会的理想道德社会共同体的构想。④Immanuel·Kant 著,宇都宮芳明译:《永遠平和のために》,東京:岩波書店,1985 年。柄谷行人通过对康德的构想和柳田的固有信仰论都认同的“协同自助”(即人类学的互惠制)的重新探讨,导引出“联想主义”这一高次元互惠制概念。通过这一社会思想主张,柳田民俗学作为人类思想史上的研究对象又被摆上台面。⑤柄谷行人:《世界共和国へ》,東京:岩波書店,2006 年。《世界史の実験》,東京:岩波書店,2019 年。总之,生活文化的相互理解有抑止战争的力量,直接关系到世界人民的幸福,“世界常民学”的目的也正在于此。

简单概括,从我的立场来看,未来的民俗学有必要做的事情主要有如下三点。

①由乡土研究来引导地域创生(乡村振兴)理念,由地方博物馆发挥中心作用。

②时刻考虑环境保全,创造与完善循环型可持续性的经济系统。

③确立“世界常民学”,增进相互理解,抑止战争、纷争。

此外,今后要把都市生活与情报社会作为研究对象的一大重心。都市民俗方面的研究动向由小林忠雄、仓石忠彦、岩本通弥等人总结概括。关于“世界民俗学”,也有岛村恭则等人开始了以“多文化主义民俗学”(Global Vernacular Studies)为名的研究。前文中已经讲过我用“世界常民学”的理由,在这个“人类寿命100 岁时代”即将成为现实,生活质量、精神归属等频繁被追问的时代,且行且看民俗学的“老熟之力”。

佛教的世界观在时间和空间上都广大无边,相比之下,人类是如此渺小。若是以人类的永久存在为前提、以等身大的视点来看祈祷实现人类幸福的民俗学的话,或许会有新的理解。历史上的空海是在跋涉过崇山峻岭后,在室户岬修得《虚空藏求闻持法》开眼后才最终成为民俗学意义上的“弘法大师”。入定后,他在高野山深处的寺院内一边修行一边等待弥勒佛降世拯救众生。虽未深入研究,却可以依稀感受到柳田民俗学思想与空海的佛教思想产生的共鸣,这也是我今后想研究的课题。最后,再次重申确立“世界常民学”(现阶段的比较民俗研究)的急迫性,并借柳田国男的话来结尾:“做相邻民族或群体的学问的时候,要把生活样式里的种种不同当作理所当然,即便有一些表象上的偶然一致也无需兴奋吃惊,有必要以一颗平常心来相互理解、相互认识。”①柳田国男:《比較民俗学の問題》,《定本 柳田国男全集》第30 巻,東京:筑摩書房,1964 年(草稿为1940 年完成,后来编辑发表),第72 页。