公共服务合供意愿的影响因素与内在机制

2024-01-08南日

南 日

一、研究背景与问题

公共服务是政府或公共部门为了满足公众的需求,以直接或间接的方式向社会提供物质和精神产品来实现广泛的公共利益,表现为政府或公共部门与公众之间的责任、权利和义务关系。①姜晓萍、陈朝兵:《公共服务的理论认知与中国语境》,《政治学研究》,2018(6)。毋庸置疑,如何更好地提供公共服务受到世界各国政府的共同关注。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在全面推进中国式现代化建设事业的进程中,高度重视基本公共服务供给,通过坚持政府主导、社会参与、重心下移、共建共享等重大举措,为人民群众享有更加充实、更有保障的幸福感、获得感,提供了坚实的保障。然而,从公共服务实践来看,从曾经的“门难进、脸难看、话难听、事难办”,到目前仍然在一定程度上呈现分割、隔离和繁琐的复杂特征,如何有效改变公共服务供需脱节的社会现实是当前各级政府亟需解决的现实问题。因此,相关研究者呼吁让“公共”回归到公共服务供给的中心,进而为公共服务供给模式的创新提供有益启示。

针对这一问题,学术界对公共服务供给模式进行了许多有益的探讨。以奥斯特罗姆(Ostrom)为代表的学者认为,合供(coproduction)是指公众个人或集体参与公共服务的决策、生产和分配等环节,对促进公共服务改革、提升公共服务质量具有重要的理论和实践意义。②Ostrom, E.Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development.World Development, 1996, 24(6): 1073-1087.合供侧重积极参与性、合作性、主动性等内容,是提增公共服务供给的关键因素。但是,公共服务建设是一个宏大的系统工程,提高公共服务可及性和均等化水平除了要持续提高合供行为之外,还需要政府层面的配套保障。

从理论上讲,政府和居民双方的多种因素都可以直接影响居民的公共服务合供意愿。其中,政府的特征和居民对政府的认知无疑是不可忽视的重要影响因素。因此,本文从政府及居民的角度,以J 省13 个设区市下辖的95 个县/区为研究对象,探讨公共服务合供背后的深层次影响因素。具体而言,本文力图超越短期的公共服务合供举措,探究更深层的因素对地区居民公共服务合供意愿的影响,寻找推动公共服务供给模式创新之路。为此,本文提出的核心问题是:影响居民公共服务合供意愿的主要因素有哪些?这些因素影响公共服务合供意愿的作用机制是什么?本文一方面试图拓展县(区)层次的实证研究,与已有的跨国、全国层次的研究进行对比;另一方面,整合政府和个体两个层面的分析视角,这对公众评价政府(包括政府透明度评价、政府信任度评价、政府数字化评价)的差异化解释具有重要参考意义。

二、文献评估

以往研究已经关注到政府特征对居民合供意愿的影响。奥斯特罗姆(Ostrom)的研究显示,由于尼日利亚政局动荡,且官员不鼓励公众参与合供,抑制了家长的合供意愿,妨碍了基础教育的发展。①Ostrom, E.Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development.World Development, 1996, 24(6): 1073-1087.库西(Coursey)认为,居民的公共服务动机深受公共管理者态度的影响。②Coursey, D., K.Yang, and S.K.Pandey.Public Service Motivation (PSM) and Support for Citizen Participation: A Test of Perry and Vandenabeele’s Reformulation of PSM Theory.Public Administration Review, 2012, 72(4): 572-582.莫腾(Morten)则通过向移民儿童提供语言支持项目的实验,说明了政府提高透明度等举措可以提高居民的合供意愿。③Morten, J.Can Government Initiatives Increase Citizen Coproduction? Results of a Randomized Field Experiment.Journal of Public Administration Research and Theory, 2013, 23(1): 27-54.但马耶洛(Maiello)等人对意大利托斯卡纳和巴西阿雷格里港大都会地区的研究显示,公共管理者的环境知识在合供中的催化作用并不显著。④Maiello, A., et al.Public Managers as Catalysts of Knowledge Co-production? Investigating Knowledge Dynamics in Local Environmental Policy.Environmental Science & Policy, 2013, 27: 141-150.

事实上,要研究合供意愿的影响因素,理解居民的心理感知至关重要。通常而言,公共服务合供意愿受到合供能力、合供动机的影响。但居民的合供行为又受到社会环境因素尤其是居民心理感知的影响,例如居民对社区的依恋程度、对政府的信任程度等。⑤Voorberg, W., et al.Financial Rewards Do Not Stimulate Coproduction: Evidence from Two Experiments.Public Administration Review,2018, 78(6): 864-873.莱特基(Letki)和斯丁(Steen)的一项调查实验结果显示,在政府广受信任的地区,人们的合供意愿更高,但在政府信任程度较低的地区给予金钱或声誉的激励也不能提高人们的合供意愿。⑥Letki, Natalia, and Trui Steen.Social-psychological Context Moderates Incentives to Co-produce: Evidence from a Large-scale Survey Experiment on Park Upkeep in an Urban Setting.Public Administration Review, 2021, 81(5): 935-950.

国内外研究表明,过往公共服务合供研究大多假设合供主体之间信息对称,即居民能准确接收并理解政策信息,政府也可以依据反馈及时做出调整。然而,在现实生活中,合供主体之间的信息往往是不对称的。为解决此问题,各国政府普遍大力发展数字政府建设,希望以此提升沟通效率,从而提高合供绩效。同时,政府也希望通过数字化、智能化的技术手段打造一个公开透明的政府,赢得居民的信任。但是,虽然数字政府建设用于信息沟通有诸多益处,理论上也能够促进合供,但其经验证据非常匮乏。①李华芳:《信息、种族与合供:新近代表性研究介绍》,《公共管理评论》,2022(1)。布泰宁(Buntaine)等人的研究结果就显示,利用数据平台收集反馈信息对提升合供效率的作用并不显著。②Buntaine, M.T., Patrick Hunnicutt, and Polycarp Komakech.The Challenges of Using Citizen Reporting to Improve Public Services: A Field Experiment on Solid Waste Services in Uganda.Journal of Public Administration Research and Theory, 2021, 31(1): 108-127.

整体而言,本文拟从政府及个人两方面分析公共服务合供意愿的影响因素,将反映政府特征和居民对政府心理感知的变量纳入分析框架予以检验,重点考察政府透明、政府信任以及数字政府的影响效应。随着政府数字化建设水平进入新时代,虽然政府透明度和政府信任水平有了大幅度提高,理论上能够促进居民的合供意愿,从而提高公共服务绩效水平,但这一命题仍然需要更多的经验证据进行实证检验。

三、研究假设

(一)政府信任与公共服务合供意愿

政府信任是政治信任的重要维度之一,具体指对现任政府以及在任政治权威的信任。除此之外,政治信任还包括对政府体制和政治体制的信任,学界一般称之为政体信任或政制信任③李连江:《差序政府信任》,《二十一世纪》,2012(6)。,本文只讨论政府信任。学者们对政府信任的兴趣由来已久,无论是从文献讨论还是从理论分析来看,政府信任程度都会显著影响公共服务合供意愿。文化心理解释论认为,中国传统文化蕴含着深厚的威权主义价值观念,中国居民深受影响,亦具有崇拜权威和传统的心理。因此,有学者分析指出,威权意识越高,政府信任程度越高,可能会导致盲目崇拜或消极等待等后果。④王浦劬、郑姗姗:《政府回应、公共服务与差序政府信任的相关性分析——基于江苏某县的实证分析》,《中国行政管理》,2019(5)。政府是公共服务政策的制定者和实施者,居民个体对公共服务合供政策的理解和实施策略在很大程度上受到政府的影响。也就是说,居民作为“需求方”受到政策“供给方”政府的影响。李连江的研究发现,参与行为成为政府信任的重要转换机制:较高的政府信任导致参与行为,在参与过程中受到压力和阻碍使得政府信任的流失,进而导致激进行为,最终影响居民的参与意愿。⑤Li, Lianjiang.Political Trust and Petitioning in the Chinese Countryside.Comparative Politics, 2008, 40(2): 209-226.从作用机制来看,居民对政府的高度信任在现实生活中表现为个体认为政府关注民生、关切民众诉求,只要有足够的渠道和耐心,不需要个体动用资本和资源投入公共服务合供行为之中。因此,政府信任可能会对公众的合供意愿产生消极影响。与此同时,实践中的居民合供行为主要受到一种地方性权威式动员的影响,利用地方性互动网络(包括感情、互惠和信任)动员部分居民,提高合供意愿水平,所以政府信任也会对合供意愿产生积极影响。综上,本文提出了两个竞争性假设:即政府信任可能对合供意愿产生消极影响,也可能产生积极影响。

假设1.1:政府信任水平越高,居民的公共服务合供意愿水平越低。

假设1.2:政府信任水平越高,居民的公共服务合供意愿水平越高。

(二)政府透明度与公共服务合供意愿

政府透明度是指有关政府的信息能否被外界获知,进而强化外部监督和问责①马亮:《电子政务使用如何影响公民信任:政府透明与回应的中介效应》,《公共行政评论》,2016(6)。,这一概念强调居民对政府行政过程的普遍知情与参与。数字化时代赋予了政府以“民主治理”图景和“夸大事实”困境的双重效应,在复杂的公共事务问题面前,网络空间常常充斥着大量负面信息和政治谣言。起初有些公共事务问题的矛盾并不突出,但囿于政府回应迟缓、透明度不高,问题不断发酵和升级,最终演化为大规模冲突。因此,公众为了弄清真相以增加安全感,常常要求政府及时发布信息,提高政府透明度。特别是在互联网空间,政府为公众搭建了政治互动平台,但是数字管控与公共诉求、政府信息反馈与首因效应之间的逻辑互动偏差使得政府回应的实际效果并不理想,这影响了政府公信力,最终导致公共服务合供意愿朝着消极方向发展。本文认为,一方面,政府透明可以有效制止小道消息和负面消息的传播扩散,提高居民认知境界;另一方面,政府透明能够促进政府与居民之间的良性互动,树立良好政府形象,提升公共服务合供意愿。有研究表明,政府信息发布的质量和公众对政府透明的感知,均能显著抑制对疫情的恐慌情绪,从而提高人们抗疫志愿服务的意愿。②魏娜、杨灿、王晓珍:《重大突发公共危机事件中政府信息发布对公众心理的影响——基于COVID-19疫情的数据分析》,《江苏社会科学》,2020(3)。因此,政府透明能够在一定程度上缓解网络对政府信任的腐蚀效应,改善公众的合供心理感知。由此产生如下假设:

假设2:政府透明度水平越高,居民的公共服务合供意愿的水平越高。

(三)数字政府的调节作用

从全球范围来看,无论是发达国家还是发展中国家,将数字政府纳入公共服务合供体系是数字化时代的必然选择。首先,数字政府的发展显著提升了政府的信息公开水平以及政府与公众之间的沟通互动水平,显著增强了公众的社会交往、团体归属感受,有利于将自我设计、自我选择付诸行动,在合供动机层面提供有力支撑。其次,数字政府的发展有效促进了日常办公、信息发布等方面的数字化、网络化、规范化发展,有效拓宽了合供行为途经,同时清除了一些容易在合作生产过程中发生摩擦的冲突节点,在合供能力方面减少了合供主体的合作压力。最后,通过标准化的在线“一站式”服务,能够有效压缩时间和成本,在一定程度上令合供主体产生真正有效改善公共服务质量的心理感知。这三个方面的内容充分体现了数字政府在增强公众公共服务合供意愿方面的显著优势。由此,本文提出如下假设:

假设3:数字政府的发展水平越高,居民的公共服务合供意愿越强,二者呈正相关关系。

数字政府的产生和发展源于公众想要获得更好的公共服务的愿望,在形式上表现为工具的数字化连接、业务的数字化赋能和主体的数字化协同。相关研究指出,高水平的数字政府建设有利于降低信息公开和传播的成本,减少公众信息不对称的情况,增进公众对政府的信任水平。③McNeal, Ramona, and Kathleen Hale.Citizen-government Interaction and the Internet: Expectations and Accomplishments in Contact,Quality, and Trust.Journal of Information Technology and Politics, 2008, 5(2): 213-229.政府和信息作为影响公众社会生活的两大关键要素,无疑会对公众的合供意愿产生重要影响。政府的数字化、智能化发展有利于政府快速回应公众需求,起到积极引领舆论导向、疏解舆情压力的作用,深刻影响公众的政府信任水平,使公众更有可能积极配合与投入,有助于增强合供意愿。也就是说,数字政府正推动公共服务走向“公众需求范式”,促进公众获得良好的公共服务体验,激发公众对政府合理性、公正性的感知①赵金旭、傅承哲、孟天广:《突发公共危机治理中的数字政府应用、信息获取与政府信任》,《西安交通大学学报(社会科学版)》,2020(4)。,进一步提高公众的合供意愿。因此,本文提出假设4。

假设4:数字政府在政府信任对公共服务合供意愿的影响关系中具有正向调节作用。

同时,数字政府建设凸显了治理结构的自我约束和开放性,一个透明政府意味着居民对政府行政的普遍知情和积极参与。交易成本理论认为,公共服务合供意愿的重要影响因素是成本,即在信息闭塞的情况下,居民不得不承担高昂的信息成本代价,最终影响公共服务合供意愿。因此,数字政府建设所带来的信息公开、双向沟通是公共服务合供的重要前提。相关研究也指出,政府创造一个公开透明的信息环境,直接降低了居民的合供成本,有效提高了合供积极性。②芮国强、宋典:《信息公开影响政府信任的实证研究》,《中国行政管理》,2012(11)。也就是说,居民在公共服务合供过程中,互联网、大数据、云计算与政府公共服务体系深度融合,居民与政府之间的信息互动畅通无阻,居民更容易获取相关信息,从而降低了收集相关政策信息的成本,这显然会提高居民的公共服务合供意愿。在上述分析的基础上,本文提出假设5。

假设5:数字政府在政府透明度对公共服务合供意愿的影响关系中具有正向调节作用。

四、数据来源与变量解释

(一)数据收集

本研究依托南京审计大学公共政策分析与研究中心2019 年度调查,采用电子计算机辅助电话访问系统(CATI)的方式在J 省进行资料收集。选择J 省份进行调查研究的原因主要有两点:第一,笔者在J 省进行过长达数月的社区调查,专门针对城市社区的公共组织进行深入的实地调查和个案访谈,为此次研究提供了便利条件;第二,针对一个省份进行调查有利于控制外部环境制度变量,同时也是现有人力和资金限制下的可行性选择。

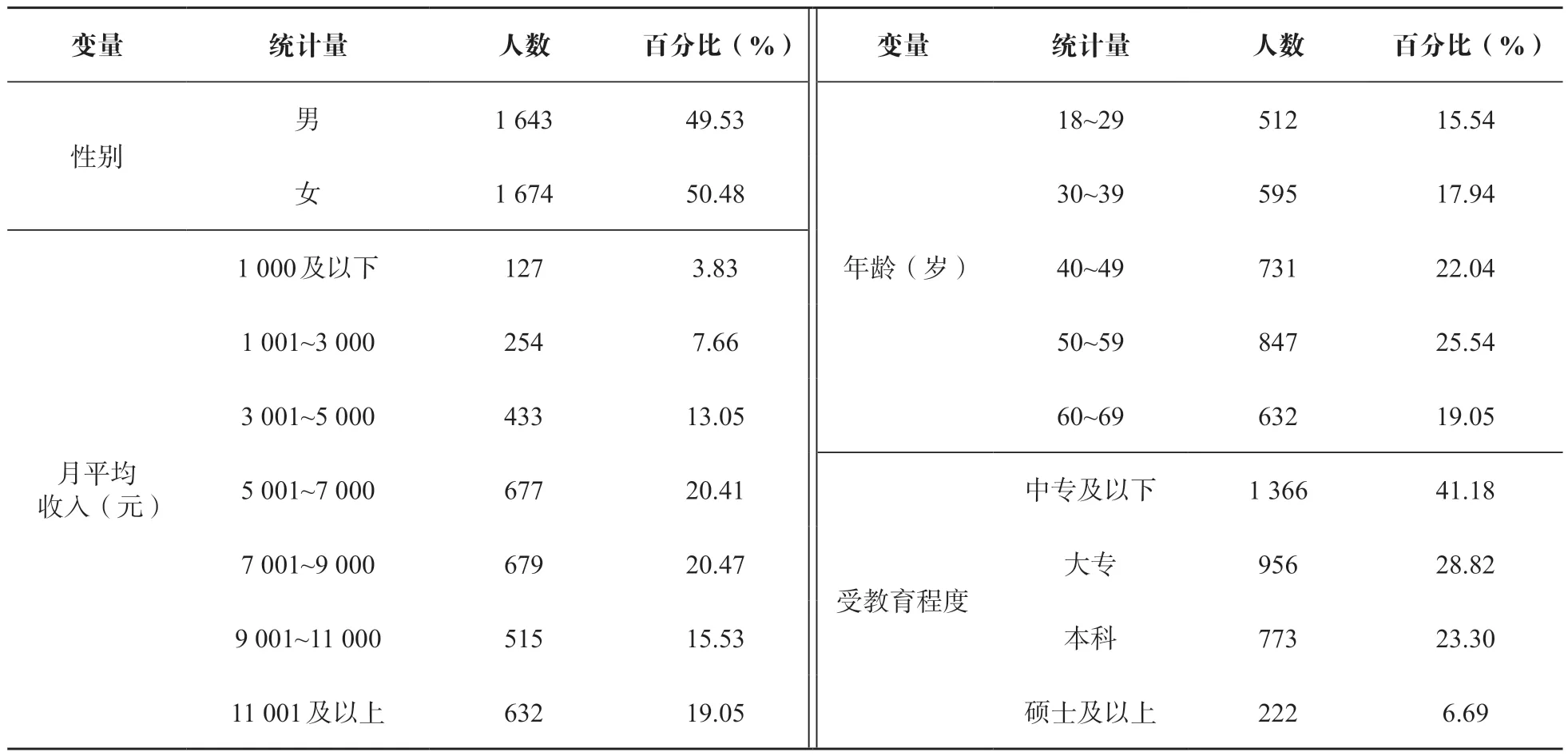

为了准确反映公众的公共服务合供意愿的真实情况,本研究以J 省份13 个设区市下辖的95 个县区作为抽样总体。其中,各县区分别抽取了39~42 个观察值,总样本量为3 898 个。同时,本研究会对两个问题进行甄别:第一,要求被调查者在J 省居住不少于两年;第二,考虑到年龄限制可能使其无法享受部分服务(如掌上政府等),因此要求被调查者出生年份在1955—2003 年之间,最后得到3 317 份有效问卷。样本基本情况见表1。本研究的抽样框划分及抽样分为四个阶段:第一,首先确定了J 省的固定号码区段,所有设区市都进入样本范围,不需要抽样;第二,在抽取号段方面,首先查找每个地级以上市的所有号段,并区分出号段隶属的县区,也就是说,固定号码的前几位数字表示固定地理位置的区域号段,因此,采取简单随机抽样方法在每个县区抽取10 个号段,共计950 个号段;第三,抽取固定电话号码,通过电子计算机辅助电话访问系统随机生成固定电话号码,随后进行空号筛查,固定电话的空号率为65%左右,再从空号筛查后留下的有效号码中随机抽取号码,由调查员拨通电话,根据两个甄别问题确定其是否满足要求,直到成功完成每个号段4~5 个访谈电话的任务为止;第四,抽取被调查对象,调查员通过打电话确认是否符合甄别要求,确认符合后开始调查。

表1 样本基本情况(N=3317)

(二)变量测量和描述

1.因变量:公共服务合供意愿。

对既有文献进行分析后发现,对居民公共服务合供的测量主要集中在参与治安、环保、医疗和教育等多种活动内容上。莫(Mok)的研究通过调查是否参加市政会议或家长协会会议来对居民的合供行为进行操作化①Mok, J.Y.Proposed Non-linear Relation between Satisfaction with Government Performance and Co-production: An Initial Empirical Test.Public Management Review, 2020,38(3): 432-451.;阿隆索(Alonso)等人的研究则将居民的环保参与活动作为合供行为的代理变量构建了合供指数。②Alonso, José M., et al.Factors Influencing Citizens’ Co-production of Environmental Outcomes: A Multi-level Analysis.Public Management Review, 2019, 21(11): 1620-1645.上述研究为测量居民的合供行为提供了良好借鉴。本文涉及8 道题目,询问被调查者参与公共服务的情况,具体涉及网络参与、表达参与、书面参与、过程参与、志愿参与、监督参与、考评参与和群体参与等内容,变量测量采用李克特量表4 点计分法,该量表Cronbach’s α 系数为0.897。

2.自变量

测量政府信任的方法多种多样。有些研究者根据对政府、法院、检察院等不同机构的信任提取公因子③高勇:《参与行为与政府信任的关系模式研究》,《社会学研究》,2014(5)。,有些学者则根据中央、省/自治区/直辖市、地级市的层次对不同层级政府信任的方式提取公因子④胡荣、胡康、温莹莹:《社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任》,《社会学研究》,2011(1)。,还有一些研究根据行政能力、民意代表等不同维度测量政府信任后提取公因子。本次调查问卷中包含了上述三种测量方式,政府信任对居民的公共服务合供意愿的影响是一种弥散性信任(diffused trust),因此本文并未采用机构信任测量结果。而对不同层级政府的信任因验证因子效果较差所以并未采用。最后,本研究采用了对政府不同维度的信任测量。本研究在借鉴李连江的研究之基础上⑤Li, Lianjiang, The Magnitude and Resilience of Trust in the Center: Evidence from Interviews with Petitioners in Beijing and a Local Survey in Rural China.Modem China, 2013, 39(1):3-36.,构建了包含“公共政策主要还是维护居民利益”“居民利益可以得到政府保护”“政府愿意听取居民意见”“政府处理公共事务是比较公道的”“政府能够处理好公共突发事件”“公职人员工作能力比较好”等6 项政府信任测量指标,选项采用李克特量表5 点计分法,“1”表示“非常不符合”,“5”表示“非常符合”,该量表Cronbach’s α 系数为0.840。

3.调节变量

本文的调节变量为数字政府。数字政府是一个比较复杂的概念,随着数字化技术在社会和政府中的使用和浸透而不断丰富扩展。因此,要准确系统地测量地区的数字政府发展水平并不是一个简单的事情。在跨国实证研究中,研究者们一般采用联合国电子政务调查报告中的数字政府发展指数(EGDI)作为测量指标,而对一个国家各地区的数字政府发展评估研究中则一般采用政府网站的发展水平作为具体指标。事实上,聚焦政府网站的绩效评估也是国内外开展相关研究的主流模式之一。因此,在尚无对数字政府发展水平更加系统的测评数据指标的情况下,本研究亦将数字政府建设的绩效评价结果作为操作化测量指标。具体来讲,借鉴Leonidas 有关数字政府的测量思路①Anthopoulos, L., Christopher G.Reddick, Irene Giannakidou, et al.Why E-Government Projects Fail? An Analysis of the Healthcare.gov Website.Government Information Quarterly, 2016, 33(1): 161-173.,构建了包含“政务公开”“创新发展”“互动回应”“政策解读”“在线服务”“平台建设”“智能水平”“社会融合”等评价指标,变量测量使用李克特量表4 点计分法,分值越高表示评价越好。

4.控制变量

社区满意度、认同感与公共服务合供的关联在既往研究中得到了证实②Poocharoen, O., and Bernard Ting.Collaboration, Co-production, Networks: Convergence of Theories.Public Management Review,2015, 17(4): 587-614.,并且在公共事务参与研究中,社区满意度、认同感也是重要的预测变量。为了更准确地反映政府信任和政府透明度对居民公共服务合供意愿的影响,本研究控制了社区满意度和认同感对合供意愿的影响。其中,满意度指标包括住房条件、社区服务、生活便利、邻里关系等四个方面的具体问题;认同感包含了地域、文化和群体三方面的综合性感知,变量测量采用李克特量表5 点计分法,分值越高表示满意程度越高。其他人口学统计指标的被试分布情况见表1。

(三)数据分析方法

本文的数据分析步骤如下。首先,对研究变量的均值、标准差及变量间相关系数进行分析,初步对变量之间的相关性进行确认,进行多重共线性检验。①一些研究采用相关系数对变量进行相关性检验排查多重共线性问题,确认变量选择的合理性,具体研究请参见:朱丽萌、韩雨:《“资源掠夺”还是市场与效率驱动?——中国对非直接投资动因研究》,《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》,2023(3);王颖、涂志芳子、王倩:《数字金融对国民幸福感提升效应的实证检验》,《统计与决策》,2023(9);廉永辉、黄娇、高杰英:《经济政策不确定性与银行羊群效应:基于贷款行业结构相似性视角》,《中央财经大学学报》,2023(5)。其次,分析数字政府在政府信任、政府透明度及公共服务合供意愿之间的调节作用。调节作用的检验分析分三步进行:第一步,引入人口统计学变量和社区满意度、社区认同感作为控制变量;第二步,在第一步的基础上引入自变量及调节变量以求其主效应;第三步,在第二步的基础上引入自变量和调节变量的交互项以检验其对因变量的影响。为了尽可能避免变量间多重共线性的影响,本研究将自变量和调节变量均做总中心化处理后相乘以得到交互效应项。②Baron, R.M., and David A.Kenny.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations.Journal of Personality and Social Psychology, 1986, 51(6): 1173-1182.最后,本研究沿用前人的做法③Dawson, J.F., and Andreas W.Richter.Probing Three-way Interactions in Moderated Multiple Regression: Development and Application of a Slope Difference Test.Journal of Applied Psychology, 2006, 91(4): 917-926.,利用海耶斯(Hayes)的PROCESS 程序进行回归系数分析,检验调节作用效果区间,因为该方法能准确地反映出调节效应的本质。④Aiken, L.S., and Stephen G.West.Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions.London: Sage, 1991.

五、实证分析结果

(一)变量取值描述

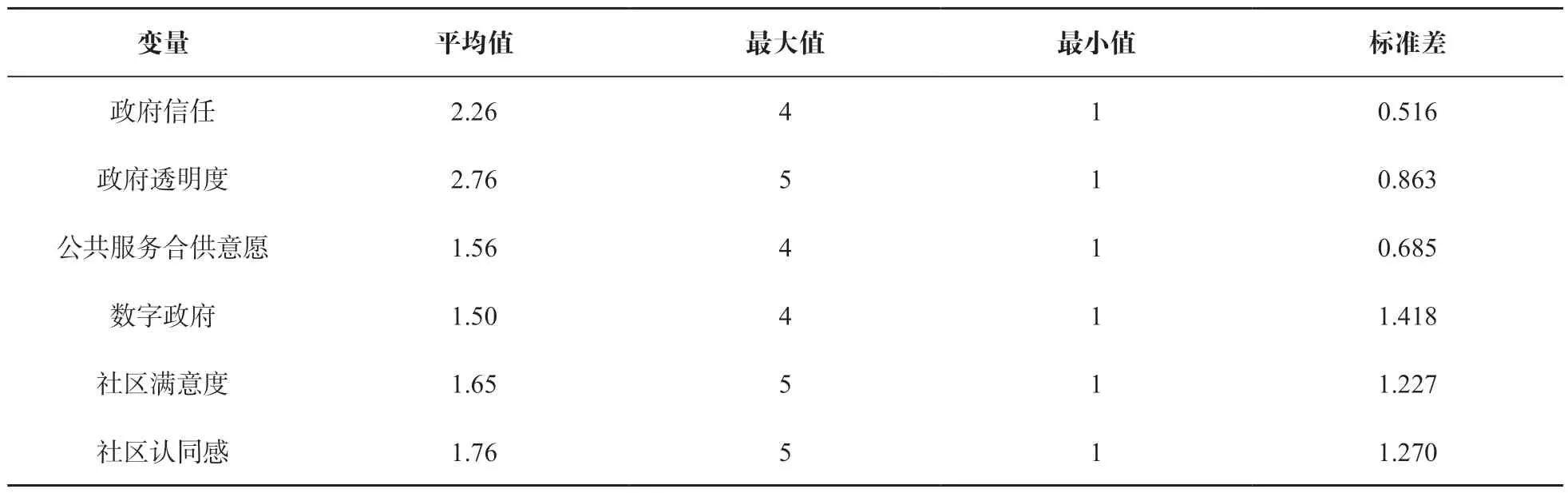

表2 详细描述了政府信任、政治效能感、公共服务合供意愿及数字政府等变量的最大值、最小值、平均值、标准差。其中,政府信任的样本平均值为2.26,标准差为0.516,政府透明度的样本平均值为2.76,标准差为0.863,公共服务合供意愿的平均值为1.56,标准差为0.685,数字政府的平均值最低,为1.50。

表2 变量的描述性统计分析

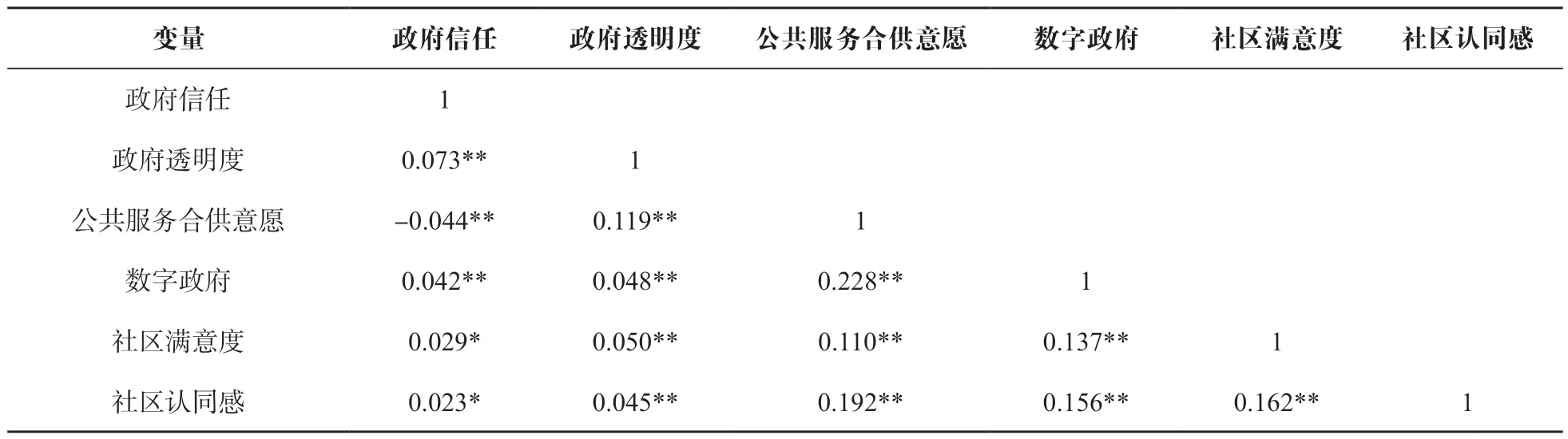

(二)相关性分析

在进行回归分析之前,为了确认各个变量之间的关系,本文首先进行了Pearson 相关性分析,从各个变量之间的相关系数可以看出本研究不存在多重共线性问题。除此之外,研究利用方差膨胀因子进行了多重共线性检验,结果显示VIF 取值均小于10,再次印证了上述结论,结果如表3 所示。具体来讲,政府信任和公共服务合供意愿存在显著的负向关系(-0.044),政府透明度与公共服务合供意愿存在显著的正向关系(0.119)。也就是说,居民对政府信任程度越高,其公共服务合供意愿越低。然而,政府透明度越高,居民的公共服务合供意愿越强。此外,数字政府和公共服务合供意愿存在显著的正相关关系(0.228),这说明数字政府发展情况越好,居民的公共服务合供意愿越高。

1.4 疗效判定标准 治愈:患者治疗后下腹不适、腹痛及阴道出血等临床症状消失,超声复查结果提示包块消失或缩小范围大于50% ,血β-hCG水平恢复正常范围。出现以下任何一项评估为失败:患者治疗前后腹痛、阴道出血、下腹不适等临床症状未见缓解甚至加重,超声复查包块未缩小或进展;血β-hCG水平未恢复正常。

表3 相关性分析结果

(三)回归分析结果

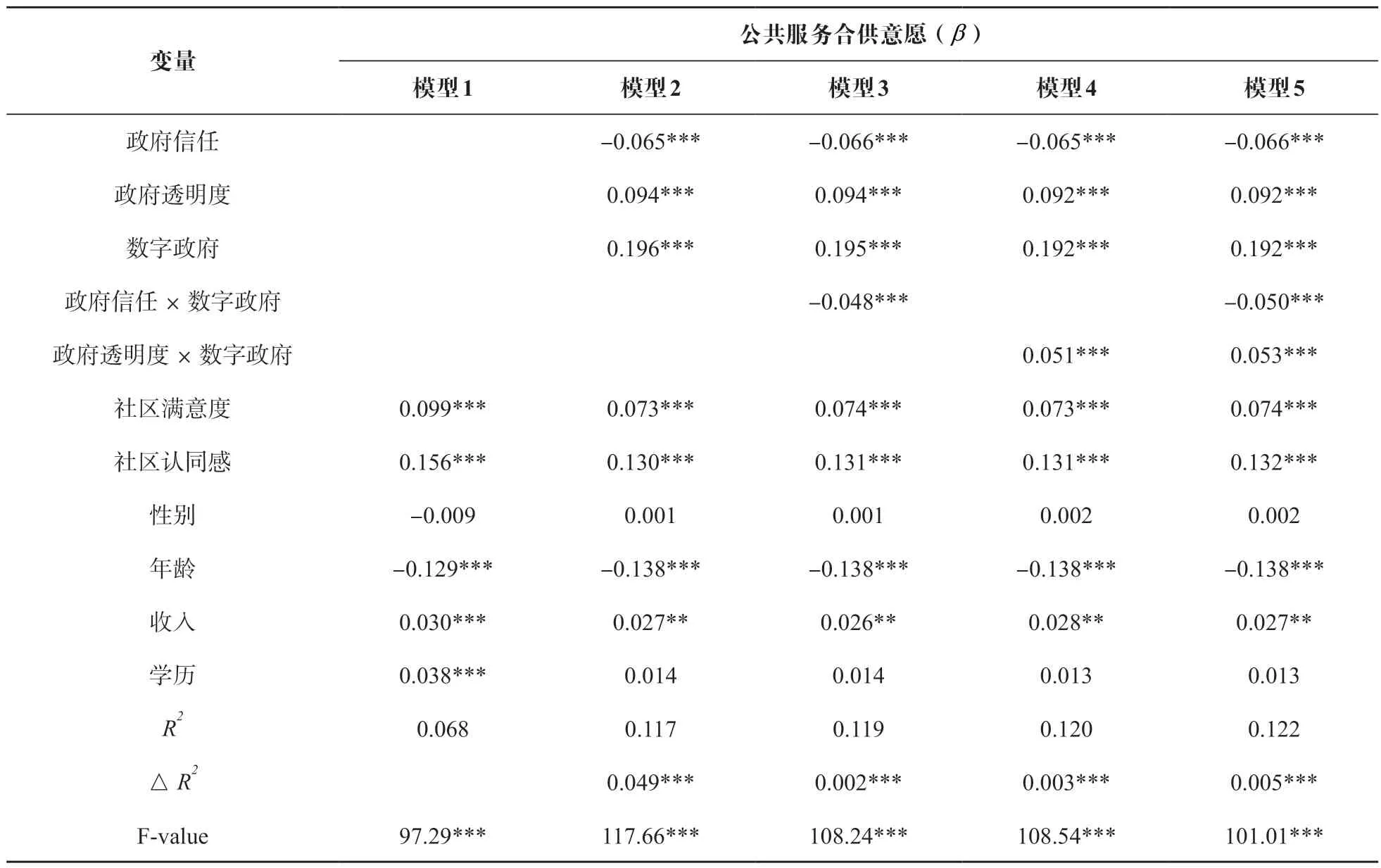

表4 显示了政府信任、政府透明度等变量对公共服务合供意愿的回归分析结果。为了克服潜在的异方差问题,各个变量的系数都采取了稳健性标准误进行估计。有关政府信任、政府透明度与公共服务合供意愿的影响关系,以及数字政府对上述影响关系的调节作用,通过分层回归分析检验,具体步骤如下:首先将所有控制变量带入回归模型(模型1),然后引入本文的核心自变量政府信任、政府透明度以及调节变量数字政府(模型2),并在此基础上引入本文的调节变量与政府信任、政府透明度的交互项(模型3 和模型4),最后将所有变量及交互项均纳入模型中(模型5)。

表4 公共服务合供意愿的回归分析结果

本文认为,政府数字化程度越高,政府信任、政府透明度对公共服务合供意愿的影响会相应增强,即数字政府具有调节作用。在具体操作过程中,利用变量的交互项来检验调节作用。理论上来说,当模型中加入了两个变量的交互项,其回归结果是显著的,那么调节效应存在。①林亚清、赵曙明:《政治网络战略、制度支持与战略柔性——恶性竞争的调节作用》,《管理世界》,2013(4)。具体来说,采用如下实证检验方法验证数字政府的调节效应:首先,验证政府信任、政府透明度、数字政府对公共服务合供意愿的影响;其次,将数字政府与政府信任、政府透明度的交互项加入方程,检验这些变量对公共服务合供意愿的影响;最后,将两个交互项同时引入回归模型中进行检验,具体实证结果见表4。

在模型1 中,我们首先考察了控制变量与公共服务合供意愿之间的关系。结果显示,社区满意度、认同感、收入与学历均与公共服务合供意愿之间呈现显著的正相关关系。然而,年龄与公共服务合供意愿之间呈现显著的负相关关系。也就是,随着年龄的增长,居民的公共服务合供意愿随之降低。在模型2中,在控制变量的基础上将核心自变量政府信任、政府透明度和调节变量数字政府纳入分析模型中,结果显示,政府透明度与数字政府对公共服务合供意愿产生显著的正向影响。相比之下,政府信任与公共服务合供意愿之间呈现显著的负相关关系,显著度水平为0.01。这说明随着政府信任水平的提升,居民的公共服务合供意愿更低。这可能是因为居民对政府的高度信任驱使其更愿意等待政府作为,而不是积极投入合供当中,即高信任导致了“忠诚支持者”的出现,假设1.1 和假设2 得到验证。为了检验假设4 和假设5,本文进一步在表5 的模型3 中加入政府信任和数字政府的交互项进行回归分析。实证结果表明,政府信任和数字政府的交互项与公共服务合供意愿之间存在负相关关系,且在0.01 水平上显著。因此,根据上述判断方法说明数字政府在政府信任和公共服务合供意愿的关系中具有一定的调节效应,即本研究的假设4 得到了部分验证。在模型4 中,政府透明度和数字政府的交互项对公共服务合供意愿的回归系数为[β=0.051(p<0.01)],表明数字政府正向调节了政府透明度对公共服务合供意愿的影响,即数字政府建设水平越高,政府透明度对公共服务合供意愿的影响会明显增强,假设5 得到验证。模型5 纳入了所有变量以及两个交互项,结果依然支持上述结论。

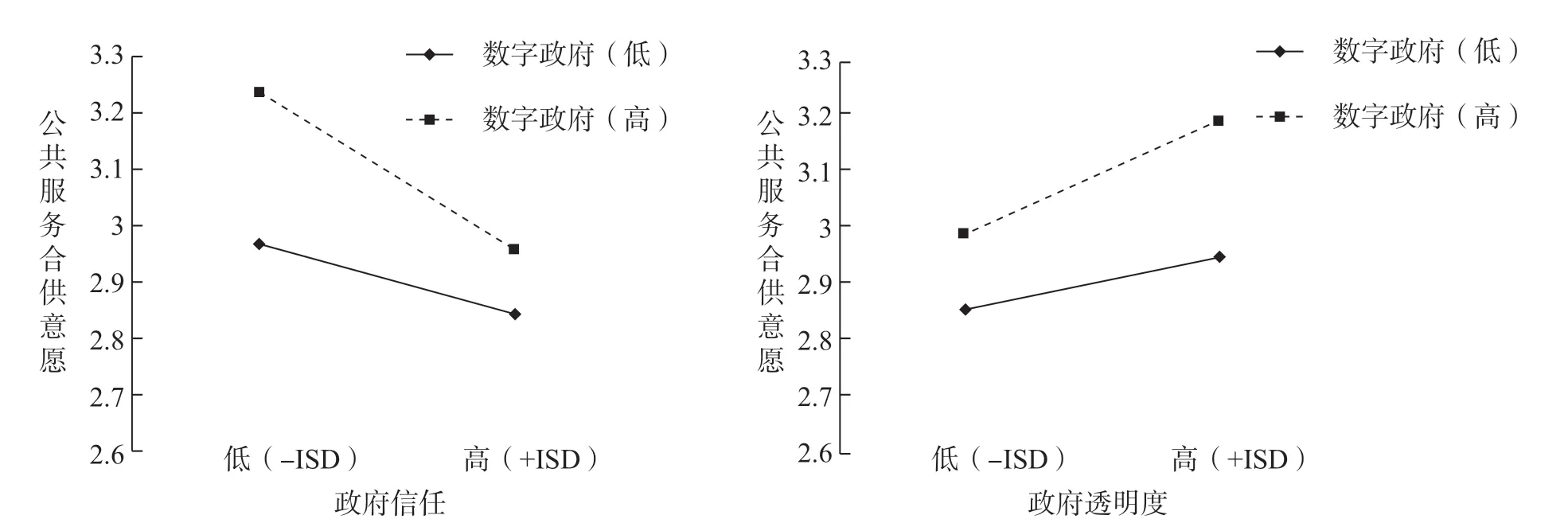

为了更直观地报告数字政府在政府信任、政府透明度对公共服务合供意愿的关系中所扮演的调节作用,本文根据艾肯(Aiken)和韦斯特(West)推荐的方法绘制了图1。具体方法是以数字政府±1 标准差区分政府信任、政府透明度和公共服务合供意愿之间的关系,以此更为直观地显示其调节作用。如图所示,在政府信任和公共服务合供意愿两者的关系中的高数字政府状况比低数字政府情况的图线斜率更低。这说明,相对于数字政府建设较低的情况,在政府数字化建设较好的情况下,居民的公共服务合供意愿随着政府信任的增加下降得更快。此外,数字政府在政府透明度和公共服务合供意愿两者关系中扮演的调节效果如图1所见,高数字政府的直线斜率要明显大于低数字政府,这说明在政府数字化建设情况较好的情况下,居民的公共服务合供意愿水平会随着政府透明度的增加提高得更快。

图1 数字政府的调节效果

六、结论与讨论

本文在已有文献的基础上提出了一个可验证的理论模型。本研究试图从政府和居民两个层面的分析视角对公共服务合供意愿的影响因素进行探讨。以居民的公共服务合供意愿为因变量,政府信任和政府透明度为自变量,数字政府为调节变量,构建回归模型,运用2019 年南京审计大学公共政策分析与研究中心的调查数据,对假设进行检验。结果显示,政府信任越低、政府透明度越高、数字政府发展水平越好,居民的公共服务合供意愿越强。概言之,有以下几点结论。

首先,本文肯定了政府信任对居民的公共服务合供意愿的影响,通过两个竞争性假设试图更深入地探讨政府信任与合供意愿之间的关系。回归分析显示,政府信任水平越高,居民的公共服务合供意愿越低。本文的经验分析表明,公众对政府形成一定程度的较稳定态度和信任关系,在公信力和权威性的驱使下公众更愿意等待和响应,而不是投入合供当中。

其次,从政府透明度对居民的公共服务合供意愿的实际影响来看,政府透明度越高居民的合供意愿越强。具体而言,政府信息公开可以提高社会外部监督问责效力,这不但提升了居民的合供心理感知,同时对合供过程和质量形成一定监督效果,最终对居民的公共服务合供意愿具有重要意义。

最后,从数字政府对居民公共服务合供意愿的影响来看,其优势展现得淋漓尽致。运用数字化、智能化手段和方法改变公共服务样式,显著增强监督问责机制和服务提升水平,对于公共服务合供而言是一种预警和“安全阀”。更为重要的是,这些合法的沟通渠道成为了居民合供行为风险沟通的重要载体。

本研究的发现有三点启示意义。第一,数字政府对居民的公共服务合供意愿的影响及调节作用,除了佐证互联网、大数据、云计算与政府公共服务体系深度融合的必要性外,还说明了构建一个多层次、多维度的服务型政府的重要意义。同时,居民的合供需要有更明确、更细致的制度设计作为保障,由此针对性地赋予居民以实质性的合供动机和合供能力,让居民不只是参与了“参与”本身。第二,政府信任对居民的公共服务合供意愿的抑制效应说明居民的合供行为需要适度引导。面对如此大规模的居民合供群体,除了政府、市场和组织应该有所担当之外,更需要面对一些公共服务中的众生百态:不关心公共服务的冷漠派、期待搭便车的“酱油群众”、暴怒而无助的“愤青”派以及甘于等待的风险受害者。第三,政府职能转变不仅局限于构建服务型政府,更在于增加政府透明度而增强居民的知情与平等参与等基本权利。

本研究仍存在一定局限:首先,由于考察的对象较多,本研究未能对政府信任进行层级维度的划分,例如中央政府和地方政府;其次,对居民的公共服务合供意愿的测量较为单一,没有纳入被既往研究证明有效的其他指标,如合供知识、风险意识和社会关系网络等;最后,囿于研究者精力,本研究仅在J 省份开展调查,无法提供更多地区有关居民公共服务合供影响的数据,同时模型中未能控制所有的重要变量,结果的稳健性有待进一步检验。上述不足之处,有待后续研究不断完善和深化。