何以善终:晚期癌症患者的叙事困境与叙事重构

2024-01-08王杰

王 杰

相对于如何“生”的讨论,学界对于如何“死”的研究还远远不够。随着社会文明程度的不断提高,近年来“善终”受到了越来越多的关注,社会学也出现了从“已死”(dead)到“濒死”(dying)的研究转向。①景军:《大渐弥留之痛与临终关怀之本》,《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》,2021(3)。其中,晚期癌症患者的善终问题最为典型。据统计显示,恶性肿瘤占我国全部人口死因的近1/4。②郑荣寿、张思维、孙可欣等:《2016年中国恶性肿瘤流行情况分析》,《中华肿瘤杂志》,2023(3)。癌症发展到晚期,治愈希望渺茫,治疗费用攀升,患者身体状况不断恶化。然而,在医学技术的帮助下,患者临终期不断延长,临终者开始经常被拉扯在生死之间。医学的进步延长了临终期,但没有提升临终者的生命质量,现代临终者在走向死亡的过程中体会到前所未有的孤独。③王树生:《超越孤寂:文明进程中的临终关怀及死亡》,《社会科学》,2020(12)。晚期癌症患者屡次接受痛苦的放疗、化疗,甚至“开胸破腹”、身体插满了导管和仪器,身体机能与生命尊严的双重丧失让晚期癌症患者痛不欲生,“生不如死”成为很多晚期癌症患者真实而残酷写照。晚期癌症患者身患“恶疾”,又当如何“善终”?善终问题日益凸显,成为不可回避的现实议题。

一、作为善终的叙事

20 世纪80 年代,社会科学出现了叙事转向。叙事研究的重要代表人物Fisher 曾说道:“任何说理,不论是社会的、正式的、法律的,还是其他的,都要用叙事。”④Fisher, Walter R.Narration as a Human Communication Paradigm: The Case of Public Moral Argument.Communication Monographs,1984, 51(1): 1-22.叙事在社会生活中普遍存在,“叙事时刻都在,正如生活本身”①罗兰·巴特:《叙事作品结构分析导论》,张裕禾译,载胡经之、伍蠡甫主编:《西方文艺理论名著选编(下)》,北京:北京大学出版社,1987,第473页。。我们的一生都被叙事包围,我们在传闻和故事的海洋中漂流,从生到死,日日如是。②阿瑟·阿萨·伯格:《通俗文化、媒介和日常生活中的叙事》,姚媛译,南京:南京大学出版社,2006,第1页。

鉴于叙事的普遍性,“善终”可以被视作如何走向死亡的理想叙事。“善终”的“善”是一种价值判断,具有明显的主观色彩和文化色彩。在传统中国人看来,正常的死亡属于善终,非正常死亡则为凶死。③尚海明:《善终、凶死与杀人偿命——中国人死刑观念的文化阐释》,《法学研究》,2016(4)。《中国古代生活词典》中将善终解释为人不遭祸患,因衰老而得以善死。④何本方、李树权、胡晓昆:《中国古代生活辞典》,沈阳:沈阳出版社,2003,第939页。中国人常说的“五福临门”,其中一“福”就是“考终命”⑤唐品:《尚书全集·洪范》,成都:天地出版社,2017,第153页。,意为尽享天年,长寿而亡,即善终。在传统的善终标准看来,癌症患者恐怕是罹患“恶疾”,必然不得“善终”了。那么,晚期癌症患者就失去了善终的希望了吗?

受后现代的影响,叙事理论认为语言是建构现实的工具,而非被动式的镜像反映,叙事不是简单的反映现实,而是包含了选择与重组。⑥Crowley, Sharon.Book Review: Memory, Identity, Community: The Idea of Narrative in the Human Sciences.Philosophy & Rhetoric,2000, 33(2):187-191.叙事研究对竞争性解释持包容态度,同样的事件能够以不同的方式进行组织和叙事,同一个事件总存在一个或更多可以选择的版本。⑦芭芭拉·查尔尼娅维斯卡:《社会科学研究中的叙事》,鞠玉翠译,北京:北京师范大学出版社,2010,第8—16页。世界依赖多种叙事方式构造,没有独一无二已经生成的绝对的现实,亦没有确定的标准判断哪一种叙事为正确,关键在于“适合的正确性”⑧纳尔逊·古德曼:《构造世界的多种方式》,姬志闯译,上海:上海译文出版社,2008,第136页。,即适合这个世界的叙事就是正确的。

从叙事的角度来看,何为“善终”并无客观标准,而是一种具有主观性和文化性的价值判断,每个人都可以有个性化的善终叙事,善终在不同文化中的含义也不尽相同。我国传统的儒家文化建立在家庭主义的基础上,善终强调家庭利益、血缘关系和宗法家族,强调共同的责任与义务⑨胡爱招、王志红:《从中西方文化差异看中西方护理》,《解放军护理杂志》,2006(4)。,较少涉及个人主义、权利主义、自主性等概念。⑩范瑞平:《当代儒家生命伦理学》,北京:北京大学出版社,2011,第121页。相比之下,西方国家的生命伦理学以个人为中心,强调个人的自由和权利⑪Keiko, Hattori, Marilyn A.McCubbin, and Dianne N.Ishida.Concept Analysis of Good Death in the Japanese Community.Journal of Nursing Scholarship, 2006, 38(2):165-170.,将自我的完整性与能否获得尊敬作为衡量“善终”的指标。⑫Leichtentritt, Ronit D., and Kathryn D.Rettig The Good Death: Reaching an Inductive Understanding.Omega, 2000, 41(3):221.

善终的含义并不是固定的,在医疗技术不断进步的背景下,人们对于疾病的认知在不断发生变化,关于死亡的社会安排也处于转变与建构的过程之中。⑬方洪鑫:《现代死亡的道德形构:社会想象与日常实践》,《社会》,2021(4)。“无疾而终”的善终是在一定的历史文化背景中形成的,随着人均寿命的增长与癌症发病率的升高,这种对善终的理解已经不适应当今时代的要求。晚期癌症患者虽然罹患癌症,但这并非意味着不能善终,关键在于患者本人的主观感受以及患者如何讲述自己的善终故事。

二、研究方法

为了深入了解晚期癌症患者的善终状况,笔者于2017 年5—12 月在上海L 医院驻点调研。L 医院是一家临终关怀医院,入住的基本上都是晚期癌症患者,他们基本已经放弃了积极治疗,主要通过护理、止痛、人文关怀等方式提高生活质量,以安稳度过人生最后一个阶段。不过,几乎所有的癌症患者都经历过积极治疗的过程,通过回顾这一过程,展现从积极治疗到临终关怀的转变,本研究更具有历时性。笔者在医院进行了持续性观察,并对21 位晚期癌症患者进行了访谈,其中男性10 位,女性11 位,患者年龄最低为58岁,最高为84 岁,受访患者都是癌症患者,罹患前列腺癌、胰腺癌、胆囊癌等不同类型的癌症。另外,笔者对多位患者家属、医护人员进行了深入访谈,对调研材料进行了补充。出于学术伦理,文中对被访者进行了匿名处理。

作为一种研究方法,叙事研究可以分为结构主义叙事分析和后现代主义叙事分析两个派别。结构主义叙事分析在理论上认定叙事学研究的对象是一切叙事现象,但事实上,其主要研究神话传说和当代小说,着力于找到作品中的时序、时距、频率、情节、聚焦、省略等结构要素。由于完全以作品为中心,切断了作品与社会、历史、文化的联系,这种狭隘的立场受到不少学者的诟病。在《后现代叙事理论》一书中,马克·柯里提出当代叙事学“转折”的三个特点。第一,从发现到创造。后现代叙事理论不再将叙事作品视为“固体”或“建筑物”来看待,而是视其为叙事上的发明和建构,叙事只是建构了关于事件的一种说法,而非揭示了真实。第二,从一致性到复杂性。结构主义叙事致力于发现作品中的稳定结构,但这种做法降低了作品的复杂性和异质性。而后现代叙事设法保持作品中的矛盾和复杂性,拒绝简化和抽象的冲动。第三,从诗学到政治学。后现代叙事理论认为语言的生产不是个体的独创,而是社会意识形态和价值观的体现与再创造,因此可以通过叙事分析揭示叙事背后的社会文化、意识形态、权力关系等相关因素。①马克·柯里:《后现代叙事理论》,宁一中译,北京:北京大学出版社,2003,第4—7页。本文更倾向于后现代的叙事分析方法,其重点不是发现叙事中的结构,而是通过对晚期癌症患者及其家属、医护人员、社会工作者等呈现的话语和文本进行叙事分析,试图展现叙事是如何建构的,并揭示叙事背后隐藏的权力关系和价值观念。

从叙事角度研究善终,必然要呈现晚期癌症患者是如何看待善终的。然而,与患者谈论死亡并不是一件礼貌的事情,而且有可能引起患者的不悦,存在伦理风险。因此,笔者只能驻点调研,作为社会工作者为患者服务、与患者聊天,在日常聊天的只言片语中获得患者关于善终的叙事。正如一位晚期癌症患者曾经所说,“现在已经成这样了,还谈什么善终……不过,这个时候了,如果可以没有痛苦地走,不给家人添麻烦,也算是善终了吧”。“没有痛苦地走”“不给家人添麻烦”在多位患者的日常交流中高频率出现,表现出高度的重复性和一致性,在访谈的16 位患者口中得到反复“印证”。“印证”意为相互证明、彼此符合,在证据学意义上是指利用不同证据内含信息的同一性来证明待证事实。②龙宗智:《刑事印证证明新探》,《法学研究》,2017(2)。不过,印证是指证据资料之间具有符合性,但不能保证结论必然为真,也不能保证结论的唯一性。③刘畅:《证明与印证》,《世界哲学》,2011(3)。如前所述,叙事研究方法不追求绝对的一致性,本文也无意归纳一个善终的绝对标准,而是通过不同患者叙事的反复印证,指出“没有痛苦地走”“不给家人添麻烦”是晚期癌症患者善终的重要维度。在医院的支持下,社会工作者开展了书写“生命故事”的服务,帮助患者记录人生故事,通过回顾生命故事,患者也回顾了癌症的治疗过程,呈现了难以善终的叙事困境。

三、难以善终:晚期癌症患者的叙事建构

虽然叙事不一定完全反映现实,但叙事毕竟源于对现实的认识和感受,晚期癌症患者的叙事是基于其罹患癌症的现实及其当下的生存状态展开的。罹患癌症之后,首先面对的就是治疗问题,治还是不治,成为事关生死的抉择。在当前的临床实践中,患者往往面临过度治疗和临终关怀不足的两极分化。癌症为患者及其家庭带来的身心创伤以及经济、照顾压力,成为患者叙事困境的现实根源。

(一)痛苦的身体:过度治疗与临终关怀不足的两极

针对癌症患者的治疗经常“越界”成为过度治疗。一般而言,超过一般标准的治疗费用,超过患者体力、财力可支持度的治疗,以及对病情不可逆转的患者进行的治疗都属于过度治疗。①杜治政:《过度治疗、适度医疗与诊疗最优化》,《医学与哲学》,2005(7)。实际上,癌症并不一定导致患者死亡,很多患者可以长期带癌生存,癌症也并非必须根治的疾病。尤其是一些高龄的癌症患者,其身体机能下降,抵抗力较弱,采取积极治疗不但风险极高,而且治疗的副作用可能导致患者的生存期缩短。一些治疗无望的患者进入濒死期后,本来可以安详地离世,但一次又一次的抢救将患者从生死线拉了回来。对于已经明显处于临终期的病人,过度治疗会增加患者痛苦,降低晚期癌症患者的生命质量。

我这么大年纪了,得了这个癌症。我一直说不要治了啊,真的,身体受不了。手术后还要化疗,我真不想治,就想安安静静的走。儿子女儿非让手术,唉。(女,70岁,肠癌)

临终关怀反对过度治疗,主张接受死亡,将死亡视作正常的过程,采取各种方式减缓患者痛苦,提升患者的生活质量。临终关怀不仅能为患者带来福音,更是整个家庭乃至整个社会的福祉。②万红、黄晶:《晚期癌症患者开展临终关怀的综述》,《中国临床护理》,2013(4)。然而,目前我国的临终关怀才刚刚起步,总体上水平比较低,提供临终关怀的机构少,规模小,覆盖率低。无论是医护人员,还是普通公众,他们对临终关怀都缺乏足够的了解和重视。由于临终关怀的缺位,很多患者在治愈无望时直接选择放弃治疗,出现了过度治疗与临终关怀不足的两极分化。

我这样活着真没有意思。像这样拉在床上、尿在床上,跟个废人一样。你去告诉医生,让他给我打一针吧,让我死了算了。(男,70岁,肠癌)

疼,有时候真的很疼。咬着牙坚持吧,我真的不想用吗啡。我怕上瘾,也怕副作用。疼就疼吧,忍一忍就过去了。让孩子们知道我用吗啡,还以为我吸毒了呢。(男,46岁,骨癌)

在临终关怀不足的情况下,患者生活质量较低。首先,随着病情的加重,癌症患者的身体机能不断下降,患者将逐渐失去生活自理的能力。由于护理不足,患者难以保持整洁的仪容仪表和适度锻炼,容易发生褥疮、肌肉萎缩等病症,不仅不利于身体健康,也影响患者的心情和自我认同。其次,癌症引发的疼痛会影响患者的生理健康,会导致患者失眠、食欲减退等生理不适①陆宇晗:《老年癌症疼痛患者的特点及护理》,载中华护理学会编:《全国肿瘤护理学术交流暨专题讲座会议论文汇编》,北京:中华护理学会,2004,第2页。,引起焦虑、紧张、烦躁、情绪低落等心理问题。由于姑息护理的缺失,感到相当疼痛和非常疼痛的患者比例高达62%。②景军、王健、冷安丽:《生命代价之重与优逝善终之难——一项有关晚期癌症患者调查研究的启示》,《社会学评论》,2020(4)。大多数晚期癌症患者在临终阶段都没有接受有效的疼痛缓解治疗,影响了患者的善终。

(二)煎熬的心理:自我感受负担与生死考验

由于癌症发病率升高以及治疗费用持续增长,医保筹资保障压力大,许多治疗癌症的药品不在基本医保药品目录中,肿瘤门诊费用的家庭支出占比接近40%③李涛、柴培培、张毓辉等:《我国肿瘤治疗费用核算与筹资负担分析》,《卫生经济研究》,2021(7)。,患者的自费负担沉重④高丽娟、章琦琴、谢俊明:《基于精准医疗的晚期癌症患者综合费用支付方式探讨》,《中国医疗保险》,2016(8)。,经常引发家庭的灾难性卫生支出。⑤Zhao, Yang, et al.Socio-economic and Rural-urban Differences in Healthcare and Catastrophic Health Expenditure Among Cancer Patients in China: Analysis of the China Health and Retirement Longitudinal Study.Frontiers in Public Health, 2022, 9:1-9.有的家庭为了给患者治病而倾家荡产,家庭经济状况完全崩溃,不仅花完了积蓄,还欠下了巨额债务,正常生活无以为继。

高昂的治疗费用对患者生活质量和治疗效果产生负面作用,有学者提出癌症具有“经济毒性”⑥Bullock, A.J., et al.Understanding Patients’ Attitudes toward Communication about the Cost of Cancer Care.Journal of Oncology Practice, 2021, 8(4):e50-e58.,这种经济毒性会影响身体疾病的治疗,也会危及患者的心理健康。治疗引起的经济负担让患者产生了巨大的心理压力,患者认为自己拖累了家人,影响了家庭的正常生活,陷入深深的自责之中,这种心态在医学上称为自我感受负担(self-perceived burden, SPB)。有国外学者研究发现,91%的患者认为自己的病情是导致家人压力的原因,65%的患者认为自己对家人是一个负担。⑦Ganzini, L., et al.Interest in Physician-assisted Suicide among Oregon Cancer Patients.Journal of Clinical Ethics, 2006, 17(1):27-38.国内学者的研究也表明,自我感受负担会影响患者的自我效能感和生活质量。⑧赵艳琴、刘瑞云、霍静:《宫颈癌放疗病人自我感受负担、自我效能感与生活质量的相关性》,《护理研究》,2020(23)。

由于自我感受负担的存在,癌症患者感觉到内疚和自尊心受损,为拖累家人而自责。患者认为自己的存在没有价值,自我认同受到打击,甚至会导致患者的自杀行为。

我躺在床上就像没有用的人,还害得儿女们为我花钱,还得天天来照顾我,唉,我没有用啊!那么长的时间了,肯定用得不少,而且我以前生病的时候也花了很多。是我害了他们呀,让他们不安生。我走了,就不拖累他们了。(女,78岁,胰腺癌)

患癌之后,癌症患者就一直挣扎在生死之间。首先是“求生”困难重重,治疗往往意味着巨额的医疗费用支出,患者不得不担忧治疗带来的经济负担。而且,化疗、手术等治疗过程极为痛苦,癌症患者对于治疗也存在恐惧心理。在各种因素的综合作用下,是否接受治疗、接受何种治疗,是癌症患者及其家庭不断面对的巨大考验。患者不仅要考量身体承受能力、预期治疗效果、治疗副作用及相关风险,又要考虑家庭经济负担、社会支持等多重因素。

昨天早上就不舒服,然后就是特别疼,疼得我受不了了,眼泪都掉下来了。当时就想,不要再这么折磨我了,让我早点死吧,我能早点死就好了。其实我一点都不害怕死,只要死的过程不痛苦就可以了。(女,77岁,肝癌)

当癌症患者难以承受身心之痛,死亡就成为最后的解脱。然而,“求死”也难以实现。目前,我国法律并不允许安乐死,“求死”存在现实上的困难。如果放弃治疗,让患者自然走向死亡,患者家属也可能面临“不孝”的道德指责,对患者产生感情上的亏欠。患者心中也时常在纠结挣扎,出于求生本能,患者想继续活下去,但出于拖累家人的内疚,患者又想结束自己的生命。

基于客观现实,结合自身的经历和感受,晚期癌症患者进行着创造性的叙事,逐渐形成了对于善终的认识。晚期癌症患者往往希望没有痛苦地死去,却承受着身心的痛苦,其现实基础与理想叙事之间存在着巨大差距。求生难,求死亦难,患者在生死之间挣扎,建构了难以善终的叙事困境。

四、谁主善终:晚期癌症患者面对的叙事竞争

尽管善终与晚期癌症患者密切相关,但并不完全由自己决定。医护人员和家属各有自己的立场,其叙事对患者善终具有重要影响。在不同主体的叙事竞争之下,患者本人的叙事有被边缘化的风险。

(一)医学叙事对患者临终叙事的影响

1.抗拒死亡与贬低死亡:死亡的医学化对患者的影响

叙事背后隐藏着叙事主体的不同目的,也暗含着不同的知识和价值观。即使面对同一事物,也会产生不同的叙事,这些差异的叙事之间存在竞争关系。“知识即权力”①米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2003,第29页。,叙事背后知识的影响力不同,决定着叙事权力的强弱。现代医疗诊断建基于一套现代的医疗话语结构和规则,知识区隔和专业门槛有效防止了外行人的进入,建立起毋庸置疑的专业权威。在当下,医学关于健康、疾病、身体和死亡的解释成为权威叙事,几乎具有垄断性权力。

在现代社会,医学霸权无处不在,自然也延伸至死亡的领域中。在医院这个场域里,死亡已经被整合成一种技术性和观念性整体,不再是单纯的事件,隐含着医疗霸权的独特性质和根本价值。②富晓星、张有春:《人类学视野中的临终关怀》,《社会科学》,2007(9)。现代医学一度将死亡当作最大的敌人,治疗疾病、挽救生命、抗拒死亡是医学的崇高使命。因此,医生们一度认为,无法治愈患者晚期疾病是他们医疗工作的失败,“对于医生来说,活着就是善,不管这个生命是谁的”③菲利普·阿里耶斯:《面对死亡的人:下卷》,王振亚译,北京:商务印书馆,2015,第426页。。救死扶伤是医生的天职,与死亡斗争是医学的重要使命,对于医学来说,患者的生命维持最为重要,生命质量和死亡尊严则退居其次。不断使用昂贵的、侵入性的以及强力的医疗技术来对抗死亡、延长生命,成为新的道德理性与道德规范。①方洪鑫:《现代死亡的道德形构:社会想象与日常实践》,《社会》,2021(4)。

医学对死亡的拒斥也是过度治疗的重要原因。呼吸机、监护仪、插管技术以及新药的层出不穷使得病危的患者也能长期处于濒危状态,只要是活着,即使全身插满管子也是医学的胜利。再加上医疗改革后医院将利润与效率作为主要的追逐目标,为了盈利,医院希望多收病人、多治病,甚至多开药、开贵药,这样既浪费了医疗资源,也增加了患者的经济负担。医生的专业权威与逐利动机相结合,使得晚期癌症患者及其家属处于极为弱势的地位。患者既是病人,又是消费者,然而由于知识的非对称性,患者毫无议价能力,只能听取医生的建议。由此一来,患者不仅失去了对自己身体的控制,还要付出高昂的治疗成本,而对于治疗效果却知之甚少。

随着死亡的医学化,死亡地点从家庭转移到医院中②菲利普·阿里耶斯:《面对死亡的人:下卷》,王振亚译,北京:商务印书馆,2015,第401页。,死亡也逐渐从自然事件和社会事件演变为医学事件。医院建起围墙,死亡被控制在医院之中,被控制在重症监护室或临终关怀室内。正如福柯所说,正常社会一直在对异常人群行使一种权力,将他们视为异端,将他们隔离。③米歇尔·福柯:《疯癫与文明》,刘北成、杨远婴译,北京:生活·读书·新知三联书店,2007,第12页。死亡作为正常的自然事件,被医学有意地隔离,并被社会无意地忽视,越来越变得非正常化。福柯认为,现代“合理性”文明的核心是对疯子的驱逐,而鲍德里亚则认为,比驱逐疯子更根本的是对于死人的驱逐。④王晓升:《死亡控制与权力诞生——评鲍德里亚对权力产生根源的分析》,《苏州大学学报(哲学社会科学版)》,2013(4)。医学拒斥死亡,并将死亡变得隐秘,让死亡成为消极的存在。然而,死亡依然是所有人不可避免的终点,对终点的否认和忽视并不能让人们更好地走向终点,却有可能让临终者经历更多的痛苦和恐慌。近年来,随着人文医学的发展,善终逐渐引起更多人的重视,但尽量延长患者生命依然是医学无法遏制的原始冲动。如果不做出改变,抗拒和贬低死亡的医学叙事将依然是患者难以善终的重要原因之一。

2.去人性化与去生活化:疾病中心的医学叙事对生活世界的入侵

尽管“生物—心理—社会”的医学模式已经提出多年,但生物医学模式在医院中依然占据主导。多数医生认为患者的“健康”即是疾病的治愈,导致医护人员“以疾病为中心”而非“以患者为中心”。在医院里,患者在很大程度上处于“去人性化”的状态,远离自己的正常生活,接受着“标准化”的科学治疗。患者就像是损坏的机器,在流水线上等待维修检查,其个性化需求被忽视了。

医院将患者按照科室划分到不同空间,穿上统一的蓝条纹病号服,剥离其社会属性,名字被床号取代,身体也被记录为标准化的数据和医案。患者的病症被以标准化的方式表达出来,这种标准化的病历书写是去人性化的,与病人的生活世界相去甚远,剥夺了患者的主体意义。病人和医生使用两套不同的诠释系统⑤萧易忻:《抑郁症在中国产生的社会性分析》,上海:华东理工大学出版社,2016,第17页。,医患互动是“医学的声音”与“生活世界的声音”之间的对话。⑥Mishler, E.G.The Discourse of Medicine: Dialectics of Medical Interviews.Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1984, p.103-104.“医学的声音”依据技术导向和科学态度而形成,其规则逻辑是“去情境化”的;“生活的声音”则突出了情境,患者在描述和解释病症时会带入生活的种种因素。医患之间的互动不仅是冲突的,而且是严重不对称的,医生主导着整个过程,医学的声音往往会掩盖生活世界的声音。①凯博文:《谈病说痛:人类的受苦经验与痊愈之道》,陈新绿等译,广州:广州出版社,1998,第113—115页。

晚期癌症患者在生活世界中的叙事具有本源性,患者能否善终的关键也在于此。然而,受过系统训练的专业人员基于专业知识,使用普通人难以理解的术语,采用内行人才能理解的叙事方式剥夺了患者解释自己身体的权利。患者只要置身于医院、病房和病床上,对自己身体的把控能力就会消失,只能将身体处理权转交给医生,晚期癌症患者及其家属也只能通过医生了解自己的身体,根据诊断书和医嘱处理自己的身体,在医生提供的叙事蓝本上进行叙事。

我身体里都是瘤子,它一长大就压迫到神经,我就痛……吃多少饭也没用,吃多了都被这个瘤子吃掉了。原先在这里(腋下),后来转移到这里、这里和这里(全身的几个部位),全身都是瘤子,我的整个身体都坏了。(女,65岁,淋巴癌)

这位癌症患者对自己身体的描述基于一定的医学知识,结合了医学的叙事,没有现代医学的帮助,患者就不知道“身体里都是瘤子”。然而,医学的叙事并没有帮助患者形成积极的自我认知,反而构建了可怕的身体想象。一些医学术语开始在生活世界中被经常使用,但这也许并不是专业术语与生活世界的融通,而是医学术语对生活世界叙事的渗透和入侵。

(二)家庭叙事对患者权利的侵占

1.文化禁忌与患者知情权的丧失

当确诊癌症之后,是否应当将病情如实告知患者?相关调查指出,79%的患者希望知道详情,82%患者想知道预后如何,但只有28%的家属愿意将真实病情告诉患者。②陈丽容、陈岱佳等:《癌症患者疾病知情权需求调查分析》,《南方护理学报》,2004(12)。患者希望知道病情与家属不愿意将病情告诉患者是两种对立的叙事,前一种叙事基于自身需求,后一种叙事则受到家庭伦理和文化禁忌的影响。65 岁的患者刘某被诊断为肾癌晚期,按照惯例,医生将病情告诉了家属,至于是否将病情告知患者,则由家属商议决定。

爸爸现在的情况,医生也跟我讲了,最后的时间可能就半年左右,我们都不敢告诉我爸。现在我爸的食欲刚刚好转一点,万一告诉他实情了之后他又吃不下东西,怕到时候身体会更加不好。有些事情我妈也不敢去问他,怕一问他就怀疑。(男,35岁,患者儿子)

儿子不敢将病情告诉父亲,并认为告知患者真实病情会对其造成心理压力,损害身体健康。尽管刘某一再要求家属告知真实病情,但儿子还是选择了隐瞒与欺骗,患者的知情权受到损害。在传统文化中,对于疾病、死亡的谈论存在一定的禁忌。当患者与家属谈论疾病和死亡时,他们必然受到文化禁忌的影响。有一位晚期癌症患者谈论起死亡,其家属立即回应道:“呸呸呸,不要胡思乱想了,说这些不吉利的话,你一定会好起来的,我们还都等着你出院呢!”

在家属“骗”和“瞒”的策略下,患者经常胡乱猜测,过于担忧自己的病情,整日胡思乱想,对于治疗并无益处。有的患者在没有准备的情况下骤然离世,没有足够的时间与亲人告别,处理未竟的事务,留下了人生遗憾。帮助晚期癌症患者准确地认识自己的病情,无论对于病情治疗还是患者善终都是有益处的。正是如此,知情权成为善终的重要指标之一。在台湾的善终量表中,善终就包括了意识到即将去世的事实、安排好自己的意愿、对死亡做好准备等。然而,文化禁忌导致了晚期癌症患者知情权的丧失,对患者的善终有重要影响。

2.家庭伦理下患者医疗决策权的家庭化

家庭本位思想是中华文化的核心。①文贤庆:《儒家家庭本位伦理与代际正义》,《南京社会科学》,2014(11)。在传统社会,个人存在的首要意义并不在于个体价值的实现,而在于个人之于家庭的价值和意义,个人的生死是家庭生活中的大事件,与家庭利益直接相关。首先,个人患病或死亡涉及到家庭的经济利益。在罹患癌症之后,患者的治疗需要巨额的费用,也需要更多的照顾,家庭是经济压力和照顾压力的首要承担者。其次,个体在家庭中扮演着一定的角色,发挥了一定的功能,个人的生病或死亡直接导致家庭结构受损。从家庭本位来看,个体的生病和死亡是家庭事件,面对家庭成员罹患癌症的事实,尽量保存家庭的完整是重要目标。下面是医生讲述的此前接触到的案例,其生动展现了在面对癌症时以家庭为本所进行的医疗决策过程。

有一次,我们医院来了一位4岁的小男孩,白血病。瘦瘦的一个人躺在病床上,只有一点点大。小男孩这个情况,治疗顺利应该是可以活下来的,但是费用是比较高的。孩子的爸爸过来求我们说:“医生帮帮忙,一定要救救我的孩子,要治好他呀!”入院3天之后,小男孩的病情稳定下来了,但是意外的是,小男孩爸爸突然来找我,要求出院回家。小男孩现在出院还是有危险的,我劝他再住一段日子。他说:“我们才住了3天,就已经花了这么多钱,我们没有钱,要是这样治下去我们这一家就毁了。家里还有个老大,老大还要上学,钱都用来看病了,老大怎么办……这个孩子,就是多活几年,又有什么用……(男,46岁,医生)

患病的家庭成员是否应该救治,大多数情况下取决于家庭的收益情况。在上述案例中,父亲要求“救救自己的孩子”,是为了挽救孩子的生命,保持家庭的完整。家庭成员的缺失将会破坏家庭的稳定,为家庭带来创伤。然而,当父亲意识到治疗花费高昂,远远超出了家庭的负担能力,对整个家庭的稳定造成威胁时,父亲便选择出院。从家庭的角度来看,父亲的选择虽然可能会付出失去小儿子的代价,但最大程度保全了家庭的完整,大儿子的存在降低了小儿子离去对家庭结构造成的冲击。小男孩无论是“被忍痛牺牲”还是“被全力救治”,都是出于家庭利益的考虑。家庭为本位的视角忽视了家庭成员作为一个独立的人的权利和价值,患者本身的声音被忽视了,甚至无法参与事关自己生死的医疗决策。

另一方面,家庭的收益并非仅是经济收益,患病家人的情感回报、亲朋好友的道德评价也是家庭收益的重要组成部分。例如,有些人担心放弃治疗会被别人说是“为了省钱”②方洪鑫:《现代死亡的道德形构:社会想象与日常实践》,《社会》,2021(4)。,因此背上“不孝”的骂名,所以治与不治也是“面子问题”,即使当医生明确表示没有治愈的希望时,有的家属依然会选择坚持治疗。当挚爱的亲人被诊断为癌症时,人们往往会陷入慌乱,强烈的爱意和不舍无从表达,只能通过不顾一切的治疗表现出来,这在一定程度上符合传统社会的文化期待。在此种情况下,亲情的表达超越了患者的感受,成为一种表达性治疗。当坚持治疗成为家属表达亲情的重要手段,这恰恰反映出家属感情表达方式的单一和表达能力的欠缺。在伦理叙事下坚持无谓的过度治疗,增添了晚期癌症患者的身体痛苦,也加重了患者的自我感受负担。总之,家庭叙事优先于个人叙事导致临终者的需求被忽视了,家人之间的亲情和责任本是温情所在,却成为晚期癌症患者的不可承受之重。

3.“都是为了你好”叙事下患者自主生活权的剥夺

病痛的发生可能导致权力的丧失。①凯博文:《苦痛和疾病的社会根源:现代中国的抑郁、神经衰弱和病痛》,郭金华译,上海:上海三联书店,2008,第148页。由于患病,晚期癌症患者身体机能退化,行动能力降低,生活自理能力下降,处于非常弱势的地位,病人身份作为一种刻板印象,进一步加剧了患者的弱势地位。当癌症患者躺在床上之后,他的行动范围、饮食习惯、作息时间受到严格限制,患者家属“都是为你好”的话语形成了对患者权利的“习惯性剥夺”。“我说的话都没人听了”,这句话反映了其他叙事主体对晚期癌症患者叙事的忽略以及对患者自主生活权的剥夺。

我生病之后躺在床上已经8个月了,从来没有下床出去转过。我跟我女儿说,我想出去看看,女儿说,不行的,你身子弱,到外面吹不了风。我说我不怕吹风,我就嫌在床上闷得慌,就想出去看看。说了好几次女儿都不同意,女儿还生气了,说都是为了我好。我就不跟女儿说了,我跟医生和护士说,能不能把我放在轮椅上,推我出去看看,医生也不同意,护士也不同意。我呀,快烂死在床上喽。(女,65岁,胃癌)

晚期癌症患者作为疾病的直接承受者,是最重要的叙事主体,其临终叙事是最值得所有主体认真聆听的。然而,晚期癌症患者的声音却被边缘化了。权力决定着叙事的影响力,叙事又形塑着新的权力。对于晚期癌症患者来说,一方面,他们由于身体机能、社会资本的弱势地位,话语权变弱,导致叙事容易被他人忽略;另一方面,由于叙事被忽略,患者的权益受到进一步损害。患者个体的叙事被医学和家属的叙事淹没了,其他主体从各自的角度出发,决定着如何处置和对待晚期癌症患者。

晚期癌症患者是自己人生故事的作者,面对交错混杂的素材和主张各异的他者叙事,患者要自主采编和重新创作,讲述自己的临终叙事。然而,在叙事竞争的场域中,医学叙事、家庭叙事压制了个体叙事,晚期癌症患者的声音被忽视,本应处于中心的患者叙事被排斥到边缘位置。患者身处于多元叙事的河流中,却失去了掌舵的能力,出现了主体性危机,其临终叙事经常是被其他叙事主体所左右的。

五、迈向善终:从叙事治疗到叙事重构

罹患癌症并非善终的决定性因素,晚期癌症患者讲述什么样的善终故事,影响着自我评价和自我认同,亦是善终的关键因素。叙事是个体存在的基本方式,“一旦个体失去构建叙事的能力,就失去了他们的自我”②杰罗姆·布鲁纳:《故事的形成:法律、文学、生活》,孙玫璐译,北京:教育科学出版社,2006,第71页。。在这种意义上,晚期癌症患者的善终叙事具有本体论上的重要性。晚期癌症患者的善终叙事不是可有可无、无关痛痒的,毋庸置疑应该成为中心。

叙事是主观建构的结果,那么也存在重构的可能性,叙事治疗就是叙事重构的重要方式之一。叙事治疗是社会工作、心理学的重要介入方法,通过将案主从有问题的生活模式中唤起,并将其从外在的限制中解放出来,进而重新书写有尊严的、体现能力和智慧的故事。①何雪松:《叙事治疗:社会工作实践的新范式》,《华东理工大学学报(社会科学版)》,2006(3)。叙事治疗认为语言是建构现实的核心力量,主要通过会谈、描述、提问等语言方式进行介入。②马丁·佩恩:《叙事疗法》,曾立芳译,北京:中国轻工业出版社,2012。在临终关怀实践中,社会工作者亦会使用叙事治疗帮助患者重构自我故事③李晓芳:《叙事治疗在医务社会工作中的应用:以北京市S医院一例癌症患者为例》,《中国社会工作》,2021(18)。,但相关的研究还不多。

叙事治疗并不是完美的,传统的叙事治疗有相对主义、浪漫主义等问题④同雪莉:《抗逆力叙事:本土个案工作新模式》,《首都师范大学学报(社会科学版)》,2015(1)。,过于重视语言的叙述,而对服务对象生活中的现实问题回应不足。叙事治疗有时候显得过于唯心主义,好像只要人们愿意讲,就能随意编织各种叙事。然而,世界并非一本主观编织的故事集,个人叙事必然受到相关物质条件的制约。叙事有超越现实的成分,但如果完全脱离了现实,就成了任意捏造,叙事也就失去了意义。因此,叙事治疗如果仅关注主观维度的故事改写,而不顾患者的现实境遇,就会成为掩耳盗铃。此外,叙事是有目的的交流行为,由于叙事主体的目的不同,多种叙事之间也会相互竞争。⑤詹姆斯·费伦、王安:《竞争中的叙事:叙事转向中的又一转向》,《江西社会科学》,2008(8)。围绕患者善终的问题,存在着医护人员、家属等多元主体,不同主体基于各自立场会产生不同的叙事主张,进而产生叙事竞争。传统的叙事治疗将焦点放在纯粹主观维度上,忽视了叙事的现实基础及其所面临的叙事竞争。

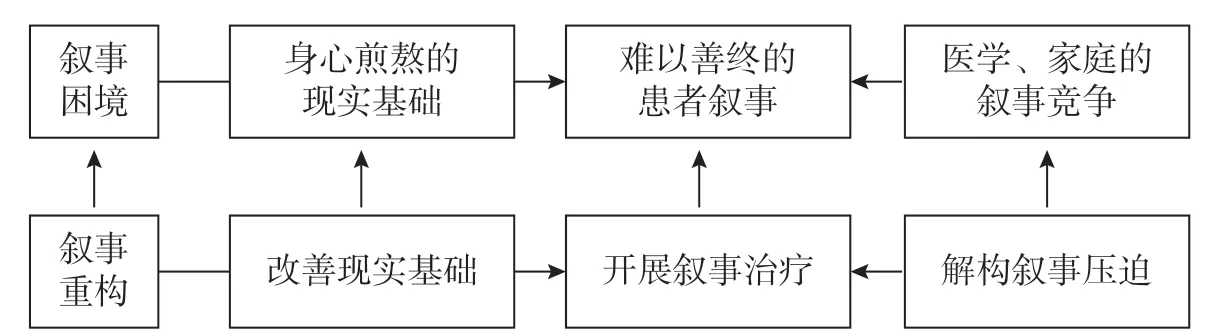

如果仅从患者视角去改变叙事,不顾叙事者所处的背景框架中的结构制约,其对患者处境的改变程度是有限的。因此,本文使用叙事重构的概念,不囿于纯粹主观方面的叙事治疗,而是试图建立一个超越传统叙事治疗的分析框架,同时兼顾叙事的主观建构、现实基础与叙事竞争。如前文所述,晚期癌症患者的临终叙事虽然是主观建构的,但也基于身体、医疗、社会保障等现实基础,并受到医学、家属等相关他者叙事的制约。因此,本文用叙事重构代替叙事治疗,不仅强调主观维度的叙事治疗,也同时关注如何改善叙事的现实基础,帮助个体对抗叙事中的权力压制。叙事重构拓宽了传统叙事治疗的范畴,是对传统叙事治疗的理论拓展,其基本框架如图1 所示。

图1 晚期癌症患者叙事困境与叙事重构的分析框架

社会工作者是促进患者善终的重要力量。从叙事重构的角度出发,社会工作者可以从改善现实基础、开展叙事治疗、解构叙事压迫三个方面入手促进患者善终。首先,重构积极叙事就是要改善患者的生存境况,推进临终关怀服务。晚期癌症患者的身心痛苦是其负面叙事的现实根源,临终关怀可以改善患者的临终处境。临终关怀并不抗拒死亡,而是主张接受死亡,将死亡当作自然发生的结果,既不主张刻意延长寿命,也不主张刻意缩短寿命。在临终关怀中,一般不进行积极治疗,而是采用舒缓治疗降低患者的痛苦,帮助患者安静地走完最后一程。大力推广临终关怀,可以有效避免过度治疗,提升患者的生命质量,同时也能减轻家庭的经济负担,缓解个人拖累家庭的内疚感。然而,个体的理念存在差异,个人理念与社会文化的转变也是非同步的,即使患者和家人都认可临终关怀,患者家属也可能受到社会舆论的压力。可见,理念转变是一个缓慢的过程,临终关怀的推广还任重而道远。

其次,叙事重构要将患者叙事置于中心,帮助个体对抗其他主体的叙事压制,推广生前预嘱是可行的路径。生前预嘱是人们在健康或意识清楚时签署的,以说明其在不可治愈的伤病末期或临终时要或不要哪种医疗护理的指示文件。①崔静、周玲君、赵继军:《生前预嘱的产生和应用现状》,《中华护理杂志》,2008(9)生前预嘱在深层的价值理念上认为,人有权利决定接受何种治疗以及如何处置自己的身体和生命。当患者因病失去自我决定能力时,生前预嘱能告诉医护人员他希望如何被对待,例如是否要手术,是否要插管,是否要呼吸机维持生命,等等。生前预嘱强调患者的意愿,将本来处于边缘位置的患者带回医疗决策的中心,有助于将个体从社会或自我施加的观念蒙蔽中解放出来。②诺伯特·爱里亚斯:《临终者的孤寂》,郑义恺译,台湾:群学出版有限公司,2008,第69—78页。美国、英国、加拿大、丹麦、荷兰、比利时、德国等国家在近年通过了使用生前预嘱的相关法律规定,目前,我国尚无关于生前预嘱的相关立法。在相关法律法规尚未完善的情况下,在执行具体的医疗决策时,生前预嘱还不能作为有效的法律依据。令人欣慰的是,生前预嘱虽然面临很多问题,但已经引起了更多人的重视。2013 年,北京生前预嘱推广协会成立,其由中国医学科学院、北京协和医院、首都医科大学、复兴医院等单位联合发起,致力于推广生前预嘱,帮助患者实现符合本人意愿的“尊严死”,开启了我国生前预嘱的新篇章。

最后,借助叙事治疗的理念和方法,医务社会工作者可以帮助患者重构积极叙事。叙事治疗借助叙事的隐喻,把人的生活作为故事,以此治疗他们。社会工作者要体察到医疗技术、社会保障、文化观念之间的失调,以及个体理念与社会文化转变的非同步性,帮助患者重构积极的叙事。社会工作者可以通过对话,将患者的“问题故事”转化为“较为期待的故事” 。③肖凌、李焰:《叙事治疗的西方哲学渊源》,《心理学探新》,2010(5)。通过问题的外化,避免患者将问题归咎于自身,帮助患者将疾病、问题与自我分开,改善对于自我的评价,达成与自我的和解。随着死亡的临近,临终患者在病床上将一生的经历加以回忆、梳理和改编,形成自己的人生叙事。临终患者的故事可能是一生风光无限,最后却惨死病床的悲剧;也可能是在临终前闪现人性的光辉,被亲情和爱情包围的温暖故事。在死亡面前,生命的故事面临结局,而正是人对于死亡的主动思索,更加彰显出生命价值的所在。在临终期,社会工作者通过鼓励患者诉说“生命故事”,承认患者的价值,引导患者思考和表达何为善终、什么是有尊严的生活、如何和家人告别、如何无憾离去、如何认识生命的意义等议题对于患者善终具有积极意义。