别急着给合资汽车“判死刑”

2024-01-05杜余鑫

杜余鑫

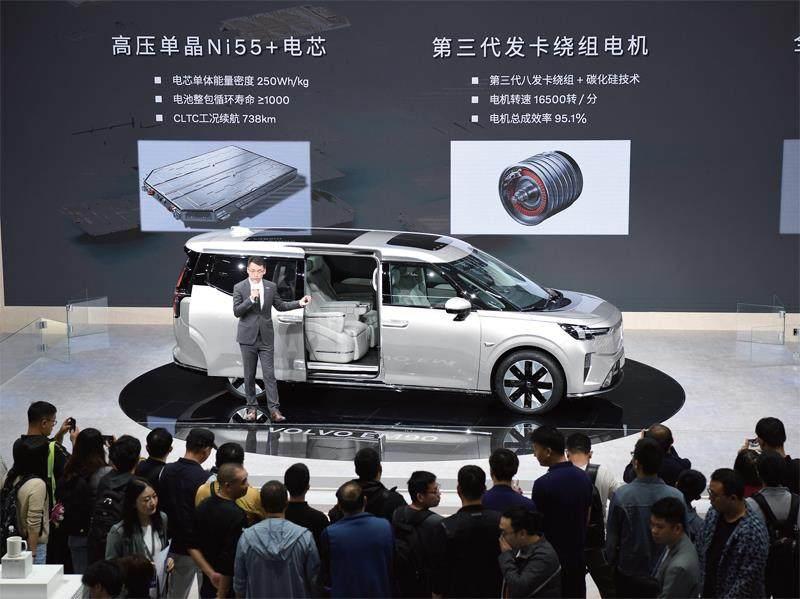

2023年11月18日,广州,沃尔沃EM90亮相2023第二十一届广州国际汽车展览会 图/视觉中国

无论是在去年的上海车展,还是广州车展上,中国汽车品牌的进步和领潮之势,确实让中国人和中国汽车扬眉吐气。一时间舆论四起,中国汽车崛起和强大,合资和外资品牌的落后和唱衰声此起彼伏。

面对被追捧的中国汽车,外资品牌肯定坐不住了,他们也要发出自己的声音和“反抗”。

广州车展上,广汽丰田说“合资不是落后代表,它有着成熟的稳重,也有后发的韧劲”;丰田(中国)高级执行副总经理董长征,在进博会期间的中国汽车产业发展论坛上也说“期待合资失败,绝不是中国汽车工业应该看到的前景”;再往之前是沃尔沃高层在发布会上说“新势力会的,我们三年就学会了;我们会的,新势力十年都学不会”。

2023年11月17日,广州车展丰田展台,一汽丰田全新皇冠 图/视觉中国

在笔者看来,这些看似刺耳的言论,可以解读为合资及外资品牌,面对新势力和电动化转型竞争压力时的焦虑,需要剑走偏锋引起大家的关注和讨论。但仔细去拆解这些话背后的含义,当中也蕴含了不少汽车产业发展的故事和道理。

当然,笔者认为,并非所有的合资车企品牌都能“死里逃生”。从长安铃木到东风雷诺,从广汽三菱、广汽讴歌到广汽菲克,那些已经成为历史的合资车企,以及一些正逐步被边缘化的外资品牌,他们固然无法在中国市场继续生存,但在逃离中国市场的内卷后,在其他市场和地区或许还有生机。至于那些期待将中国视为核心市场的,如大众、奔驰、宝马、丰田等主流大厂,一定不会在这一轮竞争中轻易放弃、缴械投降。所以,当外资和合资汽车品牌加入更加内卷的中国市场之后,未来汽车行业的竞争势必会更加严峻。

到那个时候,拼技术、拼产品、拼体系、拼底气,月销数万台和数十万台的大企业PK月销只有一万多辆的小企业,所感受到的压力势必不是一个量级的。毕竟汽车最讲求的是可持续的、长期主义的赛道,不是拼的声量和舆论的争先,而是滔滔不绝。

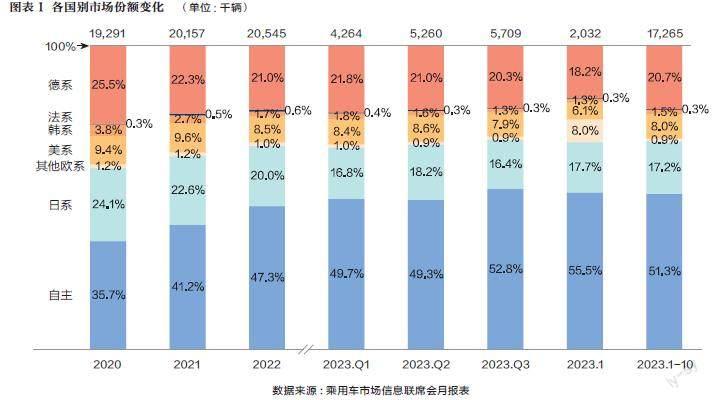

每当自主品牌份额又出现新突破时,狂欢的背后,都会有合资车企在黯然神伤。正如前几个月的销售数据那样,车企前十强中,主流合资车企从原来的六七个名额,现在跌得只剩两三家,并推动自主品牌的份额首次超过了60%。

各大系别的份额端同样如此,比如常规的德系和日系,原本四分中国车市天下,现在被迫让位到市场空间的15%左右。考虑到这些合资车企电动化和智能化迟缓的推进速度,该市场份额的坚守,也变得异常艰难。

然而作为合资车企来讲,难道都没有意识到当下的局面吗?事实并非如此,正如当年在国内拉开合资大幕的上汽大众,近期,其总经理贾健旭说的那样:“合资品牌的脱困转型之路虽然很艰难,但也不是没有成功的希望。”

要说市场很卷,但事实上合资品牌早已加入中国市场的内卷大战中,面对市场竞争严峻态势下最为常规的手段——价格戰,打起来合资一点也不手软。

比如上汽大众ID.3,之前卖16万元的时候确实没什么竞争优势,但是当上汽大众把这款产品的价格下调至11万元多的时候,ID.3就焕发了新生机,连续多月销量破万,订单接到手软、工厂更是加班加点开工,买家提车还须等待。

上汽通用似乎也抓到了消费者的这个心态,16.99万元的中大型SUV别克E5,比同品牌同大小的燃油车直接便宜4万元起,别克微蓝6也拉低到9.98万元开售,直接将价格的大炮抵向当下最热门的产品和细分市场。哪怕是亏着卖,低价诱惑下的合资,在销量上也得到了不错的提振。

还有包括奔驰和宝马的新能源产品,基本上都较才推出的时候降价超10万元有余,20万出头就可以提一台宝马i3,合资品牌逐步从油电同价走向油电倒挂。

上汽通用总经理庄菁雄表示:“卖新能源车不亏都不好意思跟人打招呼,上汽通用确实在想办法,第一步把市场拓展开,把市占率去进一步提升。”恰巧这践行了“没有卖不出去的产品,只有卖不出去的价格”这句销售箴言。

别克E5

广州车展上其纯电动SUV 起亚EV5,起售价拉低到15万元以内,一款合资紧凑型纯电SUV,甚至比同级别的燃油车还便宜,这放在以前,是完全不敢想象的。在价格战中,合资品牌一边看戏、一边拱火,还时不时推出一些低价产品和策略,不断扰乱自主品牌和新势力们的战斗策略和状态。

无论是从起亚高管宣称的“我等你们烧死了再来抢市场”,还是如一汽-大众高管说的“我们有钱有技术还有全球化经验,让自主品牌新势力打去吧,等他们打伤了,我们再全部清桌”,外资对待中国市场的打法,总是充满自信。

毕竟在他们看来,国内一些新能源和新势力企业,基本上还没走到正向的发展轨道,拿什么和每年收入在百亿元,具备全球化规模优势,不断研发、不断投入的合资和外资车企竞争?从某些角度来看,他们的想法也并非毫无道理。绝大多数跨国汽车集团,虽然在中国市场的表现处于下行状态,但全球营收和利润的增长依然羡煞旁人。

起亚EV5

另外一点,外资和合资品牌在行业和市场耕耘多年,积累下来的品牌认知和用户的认可口碑,一定程度上也为品牌转型提供了一些支撑。这种支撑,最直接反馈就是二手车的资产残值方面。由于新能源产品更新迭代速度快,一年的时间,就可以让一台三十多万元的车在二手车市场上掉价十多万元。但是一台三十万元的丰田,却能在征战市场两三年之后,依然获得约二十五万元的回收回报。这种对比和差距,会不会让消费者重新审视对外资、合资品牌和中国电动车品牌的选择?

更值得一提的是,随着终端市场竞争的加剧,汽车销售体系的重塑和回归,从直营卖车到经销商体系的转变也成为一大趋势。而深耕经销体系的合资和外资品牌,早已谙熟其中的奥秘,再加上一些数字化工具的采用,强大的、历经过时代考验的经销商体系,将成为合资品牌征战市场的重要优势。

曾经,那个被海外汽车公司看成倾销和利润奶牛的市场,正在发生微妙的变化。自主品牌的不断壮大,市场份额稳占50%以上;电动化和智能化转型的新赛道,让过去传统且庞大的汽车集团倍感不适应,甚至恐慌。

在过去20多年里,傲慢的德国人和固执的日本人在中国市场抬头挺胸,尝到了红利的甜头。他们当然也在最近几年中国品牌的快速崛起份额直至60%的现状中,感受到了压力和焦虑,正如去年的上海车展上,外资品牌董事会面对中国纷繁复杂的新能源而瞠目结舌一样。

不可否认,合资品牌现在面临最大的困难,就是主打产品跟不上时代的发展,电气化、智能化、网联化、自动化的水平不及新势力和国产品牌。想要快速解决产品线上的短板,重新建立市场上的强势地位,就必须找到一条属于合资品牌自己的出路。

因此,不少跨国集团开始反思前几年的在华策略,对中国汽车产业形势有了全新的判断,因而也更加重视中国合作伙伴的声音,以期快速响应合资企业的具体需求。丰田、大众、本田、日产等集团,这些年来也竞相出台更加中国化的策略,或是成立更本土化的设计和研发公司,或是与中国本土企业和供应商合作,那些曾经不可能的反向合资,也正一步步成为现实。

大众入股小鹏,合作智能化体验,联合打造全新车型;斯特兰蒂斯合作零跑,用后者的技术和研发积累,以及中国供应链体系,促进集团的电动化转型目标;包括大众旗下保时捷曾计划向比亚迪、理想和蔚来寻求过平台合作。

丰田先后与比亚迪、华为合作,将新技术应用上车,其全球经典车型凯美瑞也与华为合作开发了新的车载系统;广汽丰田与广汽研究院的合作,东风日产合资公司与东风自主合作,从过往单向输出“拿来主义”的合资1.0时代,迭代到双向赋能“融合共创”的合资2.0时代。

外资品牌紧抱中国市场、中国技术、中国品牌和中国消費趋势大腿的故事,正在奇迹般地上演,聪明的跨国车企正在以全新的面貌,融入中国汽车产业新格局。毫无疑问,这些都将成为合资车企改变其在中国市场颓废局面的举动。

2022年9月11日,北京,合生汇购物中心,插电式混合动力汽车销售区 图/视觉中国

包括目前中国品牌主宰的PHEV市场,也被合资车企看在眼里。目前虽然外资品牌尚未在PHEV市场发力,但面对不断扩大的市场蛋糕,早已有合资企业跃跃欲试。上汽大众表示,到2025年将推出新的PHEV车型,发挥大众传统主机厂在动力总成上面的核心优势。

的确,以PHEV、增程为主的混动系统,离不开的就是发动机,那么最优秀的发动机技术掌握在谁手里?热效率、能耗等方面,还有产业链、供应链的方面,合资品牌都拥有强大的优势。

现在的舆论和声量,外界对外资品牌的嗤之以鼻,本质上都是追求流量和眼球,亦是一种推广手段。很多自主车企或者新势力宣扬的全栈自研,期待用所谓的技术去打动不明所以的消费者,但这些后起之秀的新势力品牌,都有供应商的技术背书。

技术不硬,舆论为王,不少所谓的“遥遥领先”实际上也仅仅是在智能化方面的暂时优势,要知道供应商又不是独家,今天一家有了这项功能和体验,明天其他家也很快就会上车装载。

当然从政府、政策和对外合作层面,中国市场对外资并不会给予限制,中国开放的引资政策,地方的扶持力度和宽松外资营商环境,这些更加市场化的原则,也将为外资品牌和合资车企,在中国市场的拓展提供更多机会和可能。

所以,千万别期待合资会主动退让,那些历史悠久、实力雄厚的跨国车企,如奔驰、丰田等,他们跨越过的时代和周期比目前中国汽车都久远得多,曾经遇到过的困难、挫折,以及时代的巨变,他们也都一轮又一轮地挺过来了,至少过往的一切都在证明,他们也并非那么不堪一击。

对中国汽车来说,与合资和外资的竞争是长期的课题,最终,可能并不是谁干掉谁,而是在此消彼长和此长彼消的轮回中,一起走向更远的未来。