相合的气质,相融的气场

2024-01-04田诺

田诺

夫妻俩人都是画家,这样的家庭会有什么与众不同和别样精彩?从学生时代起就互相关注、倾慕,直到成家,成为事业的同伴——从青年时代起,他们就一起沐浴在艺术阳光下,直到今天,在专业领域里各有建树,在家庭生活中美满和谐。他们是如何在生活和艺术中精诚合作?又如何在艺术与生活中平衡取舍?近日,艺坛伉俪刘亚平、马小娟一道接受了本刊的专访。

相合的气质,相融的气场

刘亚平、马小娟都毕业于浙江美院(现在的中国美术学院),同届不同系,毕业后工作、成家立业,在艺术上相伴一路过来,和而不同,耕耘着各自的小天地。

大道本来至简,繁琐生在人心。人与人之间本来一句话的事情,有时候只需要一个直觉的判断,是对是错是好是坏是应该还是不应该,等等,如果没有相互间的那种默契,就会要附加许多条件纠结犹豫、思前想后、盘算焦虑、七转八转、绕来绕去,大费周折兜圈子,把简单的事情搞复杂,复杂的事情陷入乱麻。

在马小娟的记忆中,他们的恋爱过程并不像现在年轻人谈恋爱,会有各种物质的非物质的标准横亘在前,那时好像一切都发生得那么顺其自然。“两人本身的趣味相投是最关键的因素,”刘亚平补充道,“我们交往之前并不知道对方家庭的情况。”双方接触深入后才发现,双方家庭背景居然有很多相似的地方,这种相似的家庭背景孕育出他们相合的气质、相融的气场,容易沟通、不拘小节、单纯明了不市俗,等等。两人的父亲都是军人,两家都是典型的部队家庭,甚至还有一些共同熟识的战友。现在回想起来,两人之所以“容易接近”,或许“门当户对”是一个重要的因素。用马小娟的话说,相似家庭背景出来的人,容易互相看了觉得“顺眼”。也因此,无论是生活上的相处还是谈论艺术,会有很多无需兜圈子的简单和自然。

马小娟自诩无论是性格还是作品,都相对比较传统,偏温和、优雅这一路,而刘亚平则更加“西化一点,野蛮一点”。因而她也经常得到丈夫“胆子再大一点”的鼓励,她承认,这种鼓励对她的创作还是有所启发的。“他通常更加自我一点,不大听我的,”马小娟说,“我好像经常会受他的影响。”

或许无论是家庭生活还是艺术创作,合作者之间有了互补的关系和默契,这种合作才能历久弥新。两人很多时间会在创作灵感迸发时,互相启发,先勾个草图,对方会过来介入一下,在作品的“草创”阶段就提供一些未必成熟但或可参考的意见建议。在刘亚平看来,画画到了某种程度,就是一种直觉,他会把他的直觉告诉马小娟,有时甚至不用作过多讨论,往往就一两句话,点到即止。觉得有理就接受,要保留意见就再考虑一下。“他胆子比较大,思路比较开阔,”马小娟说,“他的意见如果被我采纳的话,画面有时确实会有不同的效果。”看两人的画,不同点蛮多的。马小娟的画其实是比较理想化一些,会追求优雅唯美,人物的描绘也是高于写实而有夸张的标志性变形,就是专业上所说的有写意意味的工笔,兼工带写。但生活当中却是考虑实际需要更多,反而现实一些;刘亚平在作品的思考中其实要和现实的联系会更贴近一些,常常想着的是要表达得比较宽广一些,或者有一个不那么虚幻飘渺的时代背景。而生活上面经常稍微理想化一些。碰到两人讨论创作上的问题,也经常会有角色互换这种情况。刘亚平的主张激进一些,如果有时候显得过分,马小娟就会在这两个基础上略微踩一下刹车或者往回退一点,最后的结果往往是這种方案比较折中而合适。

他们开玩笑自嘲说,在家里,平时刘亚平是“油门”,马小娟经常是“刹车”。激情外向的刘亚平常常负责“加油往前冲”,而理性内敛的马小娟则负责“控制车速”。当然也会有反过来的情况,互相商量互相配合,行稳致远。刘亚平很认可这个比喻,“一个家,光有刹车,没有油门,肯定不行,那就无法前行了,”他笑道,“两个人都是‘油门’,也不行,早晚要翻车。”当初装修新居这件事,刘亚平肯定是“油门”在前,而马小娟身为“刹车”,也从生活便利性、实用性的角度,阻止了一些过于“出彩”“出效果”的方案。他们的寓所已经装修了快20年,说起20年前的装修风格,马小娟脱口而出两个字“混搭”,刘亚平坦言不喜欢千篇一律的装修“套路”,像是流行的所谓中式风、巴洛克风之类。虽然起初也请人搞了几个设计方案,但看来看去终究还是不满意各种套路,最终只好刘亚平亲自操刀画设计图。当时没有电脑绘图,刘亚平用铅笔和比例尺在纸上手绘,费了不少心思和精力。

审美理想、实用方便,在家居装修中一定是不可偏废的两个方面,也是考虑问题的不同维度,夫妻两人各自把握方向,比例合适,结合巧妙,也是一路油门刹车的配合前行,最终呈现相得益彰的“作品”。20年过去了,如今再来审视,他俩对这项“合作成果”仍然感到满意。

满意的是“现在看也不过时,生活学习的设计安排都比较合理方便”。当年,曾经有人推荐把方案效果图拿去上时尚家居杂志,被刘亚平婉拒了。马小娟觉得,别人的评价并不重要,家居装修最重要的是适合自己,现在的家让她感到很满足。

老师也要用作品说话

刘亚平的学习、生活历程是从学校到部队再到学校,从一个小兵到学生再变成老师,从事美术教育,做过教育管理者同时也坚持创作。他很明确,上好课、做好老师是他的“主业”,艺术创作反而是课后的“副业”。现在回想,特殊年代造成了他们这一代,没有接受好的教育,中学没毕业他就靠着自己喜欢画画在部队里发展,其实就是个还没有开窍的小学生。部队电影队的独特环境,使得刘亚平反而有机会接触到机关里封闭的图书馆,悄悄看了大量那时的违禁文学书刊。而当时参加部队各种创作学习班,跟着很多老师吸收了不少养分,有了难得的创作实践和展览机会。这为以后考入浙江美术学院,深入学习专业知识做了非常必要的铺垫。

投入教学和创作的精力如何平衡,或许是许多专业艺术院校老师的共同课题。刘亚平坦言,在学校里教画画,即便没有作品入展、获奖的“指标”,但毕竟是专业院校,专业上表现如何,还是一个非常重要的指标,不要说学校,就是学生也会暗自掂量老师的“成色”。

“如果专业上没有自己的东西,展览上没有作品,你在学校里当老师,学生心里肯定不会服你的。”刘亚平说,他们当学生的时候亦是如此,看到哪位老师有名气有好作品,就对他服帖,他讲的东西会认真去听,哪怕听不懂也要琢磨一下。

刘亚平1982年从浙江美院毕业以后到上海师范大学艺术系任教,从1984年《钢铁的构成》选入上海美展和全国青年美展开始,几乎每年都有获奖作品,好多人是从《钢铁的构成》这幅画认识或听说他。当时他到学校时间不长,没有教学经验,应该说完全是靠着作品赢得学生的信服。“艺术专业的学生要服老师,首先是从作品上服你。”刘亚平很早就意识到这一点——如果专业上面拿不出东西的话,你在学校没有地位,说话没人听。当时作为年轻教师可能资历还不够,但是创作实践上你有了作品,有了别人看得到的硬实力,再跟学生讲应该如何如何,学生的接受度就很高。作为艺术工作者也好、教育工作者也好,刚参加工作不久的刘亚平在系里在学校,靠作品和创作的实力,挑起了教学和管理的重任。

而马小娟则经历了从美术公司到考进浙江美院,再到学校任教,又进入上海国画院从事专业创作,一步一步在专业的路上把功夫修炼得很扎实。虽然画院没有什么具体的指标没有硬性要求,但是一个好的画家,往往就看他自己给自己定的“底线”有多高,浸润在这个大师辈出的专业环境里,反而会有一种无形的压力,他会看着前辈的身影有样学样,看着前辈的作品暗暗和自己较劲,什么东西你觉得拿得出手,什么东西你觉得拿不出手?换句话说,你有多爱惜自己的羽毛。马小娟到上海以后,也是靠着不断有新的作品问世,不断有新的创作亮点,让大家慢慢接受了她塑造的夸张变形而又优雅唯美的人物形象。

如何面对

艺术的可遇而不可求

刘亚平一直相信,如果你的画已经达到了一定的高度,“有理想”这件事就变得很重要。虽然学画时必须强调基本功,但对已经比较成熟、基本功已经没有问题的画家来讲,必须要“有所追求”。这个追求或者说理想,就是想再更好一点。什么叫“更好一点”?就是超越技术层面,或者说超越我们已经掌握了的这些东西,再往前迈进一步,这是内心的追求、前进的探索。有些人对现有的水平已经感到很满足,每天可以画好多,但显然缺乏高标准、严要求,那就是太现实了,这些重复的画没有太大意义,水平也不会有好的长进。

两人都认为,对艺术的认识是分若干层次的,低层次的要求可能就是要掌握各种技巧技法,要勤练基本功,在学校里大多数人都是这么过来的。对于大众来讲,可能娱乐性、普及性、装饰性的要求更多一点。如果在较高的层面,要求专业性更强一点,那就意味着你要有自我的表达,有的时候还要突破自己,要参与到时代社会的话语氛围中,表达对很多问题的看法,追求光明的未来……就是古人所谓的成教化、助人伦。

刚学画时,往往追求“画得像”,但学到后来就知道,很多时候不是像不像的事情,是你要表达什么东西的问题。到了这个层面,再要往上走很难。譬如我们已经看过很多东西,自己也有过很多创作经历,教学过程中又对学生输出了很多,道理上我们都懂,但是到了一定程度,尽管你跟自己较劲,或者艺术上面也坚持孜孜以求,你可能仍会体会到“谋事在人,成事在天”这句话,有的时候“那一步”是可遇而不可求的,甚至与“勤奋”和“天资”都无关。这是艺术玄奥的地方。如果处于那个阶段,如果你继续执着,没有悟到“放下”(不是“躺下)的要义,人就容易“绷得太紧”,身心就会出问题。

刘亚平和马小娟前段时间和朋友一起到国外的博物馆转了一圈,有一种明显的感觉,就是好多大师级人物最后的突破,常常有一些突发的偶然性,仿佛是超能力的突然迸发,是他本身能量之外的一种赋予,真所谓“有如神助”,艺术上的很多东西就是这么说不清道不明。有些突破性的绽放也未必是他发了个狠劲弄出来的,而是一种不明所以的水到渠成。有趣的是,这种令人艳羡的绚烂,很有可能就是他艺术的顶峰。

如果有更高的境界的话,就是那种在人类和宇宙中具有某种神奇的力量,可以称之为通灵入神,天人合一……灵光闪现超越现实,有着不可知的神奇魅力。王希孟完成《千里江山图》时年仅18岁,而黄公望画《富春山居图》时已是八旬老翁,王勃即兴《滕王阁序》时才26岁,籍里柯画《梅杜萨之筏》也是26岁,奇才达芬奇,神奇的罗丹,耳聋的贝多芬作第九,无所不能的毕加索,高更的《我们是谁?我们从哪里来?我们到哪里去?》……远古的洞窟壁画、古埃及巨大的石雕和金字塔、难以捉摸的三星堆、灿烂的青铜器、无数无名者画出的敦煌壁画……这些神奇的力量让人惊叹,也很难相信这些不可企及的艺术高度,只是技術成熟之后才有的力量。16岁的毕加索和18岁的委拉斯贵支都已经画得极好,王希孟18岁的《千里江山图》已经画得绝无仅有地好!他们是好在老到的技巧?还是比别人更加刻苦耐劳、二十四小时不停地拼命?好像都不是!18岁在今天还是个孩子吧,论功力技巧拼得过谁?有50岁才从木工改画画一直画到90多岁“抠门”成为大师的白石老头厉害么?黄宾虹前期作品就“功夫很好”,但如果没有耄耋之年出神入化的作品,他在美术史上会黯淡许多。他真正有突破的是后期已臻随心所欲境界的作品,跟他前面的已经不是一样的东西。艺术上有好多作品,很难用平常的道理去解释,这种不可捉摸令艺术变得更加神奇莫测、令人着迷。刘亚平坚信,除了天降大才,到了某个阶段后,要寻求自我突破的法门,并没有一个现成明确的捷径甚至道理可循。有些伟大的科学家到了晚年反而相信一些科学无法解释的不可知的东西,或许就是“知道得越多,越觉得自己无知”吧。

艺术领域何尝不是如此,了解了很多之后,反而觉得有很多东西不可知。以往和未来,比我们更善于思索和更不善于思索、更适合出大作品和更下坠跌落的时代,都会有。在某些阶段,它的发展常常是不讲逻辑的,不是简单叠加也不是螺旋上升,有时候是突飞猛进,有时候却会是断崖式跌落。世界上有很多事情不是我们能够简单理解和说得通道理的。其实,个人的艺术之路,也同样未必是步步高,很有可能在一个阶段会走下坡路,甚至于自己都认识不到这种无可挽回的滑坡。要保持进取上升的状态,很难,而要能够清醒的悟到这一点,更难。

对此,马小娟的应对哲学是:尽量放松,不要纠结,世事无常,很多事非人力所能及,在身心松弛中寻找身心合一。与其成天焦虑不安,坐卧不宁,不如顺其自然,随遇而安,反而能获得某种安宁与力量。

马小娟从来不对自己作过高定位,她告诉自己“我是很普通的一个画家,喜欢画画而已”。她不想把自己绷太紧,既然喜欢就认真地“做着”,不要有任何的“包袱”,比如以为自己是名画家,或者一定要成为名画家。如果说已经有点名气,那接下来再要提升就是“跟上帝合作”的事情了。如果没有到那个点位,一定要跟自己较劲过不去,可能是这方面还没悟通。

刘亚平和马小娟经常去逛各种博物馆,他们认为那是“将自己放在历史长河中审视”的机会,你会觉得自己什么都不是,渺小极了。有时还会莫名失落,回来要自我调整一段时间。但也不能就此蒙住眼睛,不看历史不看世界,呆在井底还觉得自己了不起,那更可笑。只要不把自己看得太重,超脱一点,坚持地做着自己喜欢的事情,生活和艺术都会变得自然而精彩。

走不一样的路,

才能通向丰富人生

“我们通常都会渴望安稳和自由,浪漫或平庸,其实都无所谓,需要的是相信一个更从容也更有力的自己,大胆地感受体验欢娱痛苦,在理性与感性、油门和刹车的交互中,时常给自己一些不设定行程的随机和意外的体验。”刘亚平和马小娟自曝年轻时就喜欢开着车漫无目的地野游,因为漫无目的,所以经常“车子乱开”,有一次竟然差点开到稻田里去。说到这段糗事,他俩笑得合不拢嘴,仿佛这事就发生在昨天。

“跟我们的艺术追求有点像,就是可能的话,尽量不去走千篇一律循规蹈矩的重复路。我们有时候喜欢随机地开到那种不太有人走的路,哪怕有些荒凉,当时还没手机导航,反正就是乱走!”开车前,通常的问答是:去哪里?随便!刘亚平表示,他们经常会选择那些“不在旅游团队视野里的”目的地,也会去那种“很偏的地方”,找农家住宿,做饭做菜,甚至有一晚还疯狂地住过不见人烟的小庙。别人到一个地方就去拍照,他们就找个当地人的茶馆喝喝茶,听听说书,在路边小店挑拣着新鲜食料加工吃饭,慢慢欣赏陌生地方人来人往的风景,体验当地的风土人情。总之,他们喜欢和自己平时已经熟悉的生活拉开点距离,有时候会去制造一些刺激新鲜陌生的场景,走不一样的路,看不一样的风景,感受不一样的乐趣。

在艺术上面,也希望彼此在已经有了巨大惯性的行程中,不时给自己制造点不一样的陌生感。一个人往往在有了一些成绩后,容易对现状满足,不愿冒险失去对现有惯性的驾驭感,轻易改变自己的想法、提高自己,不容易跳出自己擅长的领域反思自己的做法,因为谁也不会对自己做得满意的事情不断推倒重来,只有在做得不满意不合适的时候才会去想办法应对。这样,生活和画画都控制有序,思维顺着一条走熟的路麻木习惯地依序前行,艺术思考和活动都被规定好、预先设定好,用不着前后想想到底为的是什么,奔着十分理性的方向……所以有时候,一个还算是有點成绩的画家,反而很难超越提高。这样的结果就是脑子程序化,逐渐简单教条干瘪僵化,使人丧失应有的独立判断、怀疑精神和提问能力,这不是艺术的生活,也不是生活的艺术。

近一两年来,闲来刻章成为刘亚平画画创作之余的爱好,刻的图章有一些在马小娟作品上使用,间或会被一些细心的画家看到点赞。刘亚平刻章缘起于“马小娟的国画需要印章”,她之前自然会找一些篆刻家给她刻,但现在夫婿捉刀,印章的内容、意趣便丰富很多。马小娟每每在自己的作品上用上刘亚平刻的章,有心的观者会觉得眼睛一亮,令人喜欢。虽然刘亚平刻章并非“专供”马小娟,但毕竟两人的作品出现在同一幅作品上,也算是一种有趣的合作。

前两年特殊时期宅在家时,刘亚平就专心把玩那些石头,一年多下来前后也已刻了不下百枚。刘亚平对刻章这件事的定位是“刻着玩”,没有任务,不去参展。篆刻艺术有其自身的门道,“我这个时候进去,篆刻手法、技术肯定不如人,很多小青年的技术手法说不定也比我熟练。”刘亚平知道自己不可能再花多少年功夫去专门习练“刀法”从头做起,但他自觉有着多年的绘画创作经验,有眼界,也有一般人不及的艺术趣味,大可以扬长避短、另辟蹊径,所以他把重点放在控制画面、讲究布局、追求趣味上。一如绘画艺术,高层次的较量不在技术,而在艺术见解。

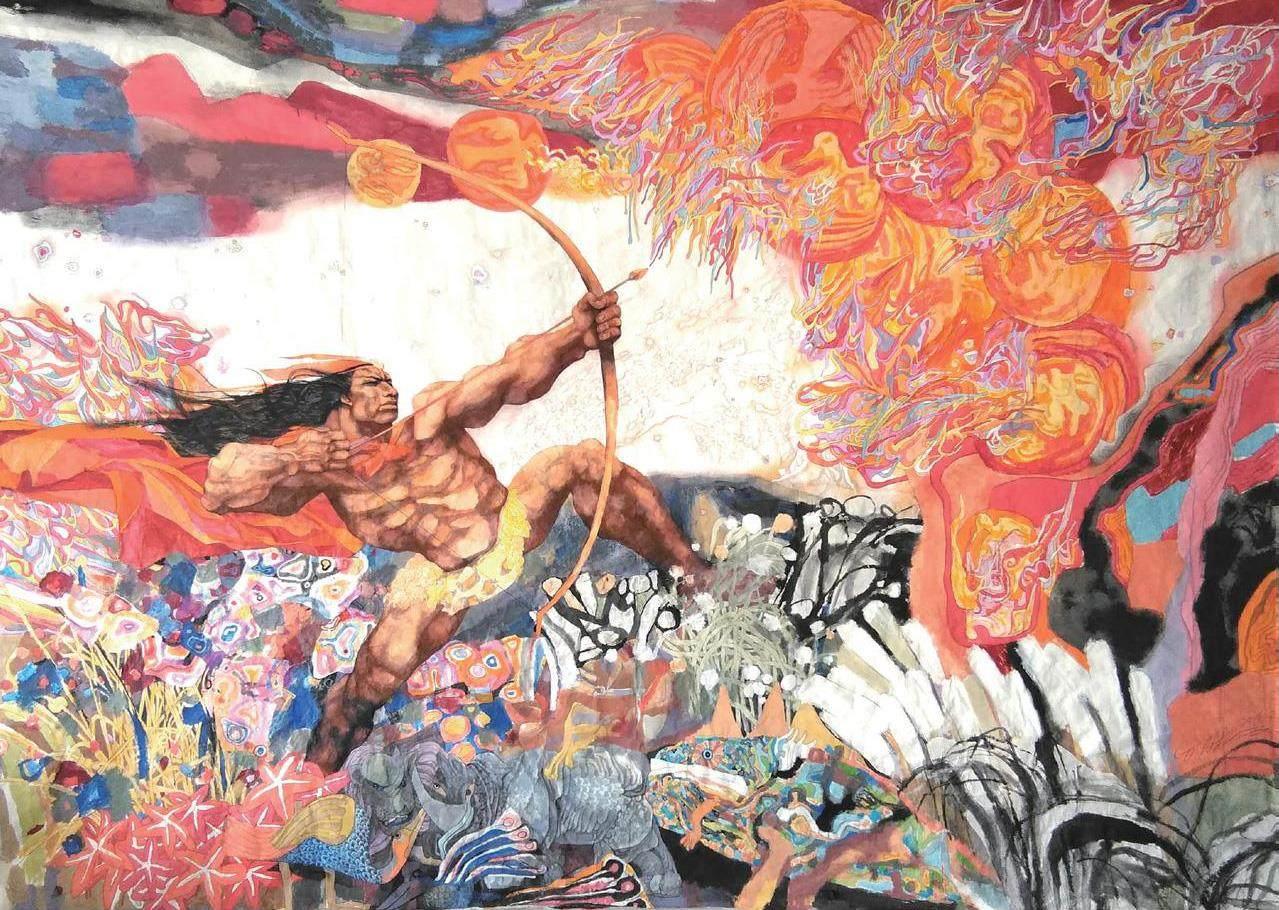

前几年那幅反映自然博物馆场景的中国画《生命的启示》,是刘亚平和马小娟共同创作的作品。恐龙、猛犸象、五彩斑斓的海底生物等,巧妙地组合在一起,画面中的动物骨架还有着多维景观的意味,也依然可以找到艺术家标志性的人物描绘方式。

说起创作分工,刘亚平连声说“那是一幅国画”,意思这是马小娟的“地盘”;而马小娟则说:“我们两个合作,他是主打,我是配合。”刘亚平说,这幅画是以马小娟作品的风格面貌为主,里面的人物都是“往她那里靠”的;马小娟说,作品大的构成、整体结构,恐龙、飞鸟这些她不擅长的,就由刘亚平来创作。

在整个采访过程中,这样相敬如宾、互赞互补的回答比比皆是。那样的场景,俨然是艺术姻缘、灵魂伴侣的最好模样。