沿海地区地下灌排技术研究与评价

2024-01-03管伟李丽李道远王彦东

管伟李丽李道远王彦东

(1.江苏省临海农场有限公司,江苏 射阳 224353;2.江苏农垦土地资源开发有限公司,江苏 南京 211000;3.宿迁市节约用水管理服务中心,江苏 宿迁 223800)

前言

随着我国城市化进程的加快,大量耕地被转作他用,土地供需矛盾日益突出。土地整治是增加耕地面积和提高土地产能的重要手段[1]。地下灌排工程技术是目前土地整治过程中灌排体系建设的新尝试,包括取水枢纽工程、输配水系统、田间调节系统等。其中,暗管排水技术能够有效控制地下水位,达到农田降渍和快速脱盐目标,具有占地少、见效快等优点[2],成为地下灌排技术中最广泛使用的技术[3]。另外,暗管灌溉是地下输配水系统中重要组成部分,其能有效减少水分蒸发,提高输水效率和土地利用率[4]。

江苏省沿海地区地势低,地下水位高,其作物易受到盐渍的危害[5]。完善的灌排设施能够充分利用当地的雨水和淡水洗盐,是有效的节地节水方式[6]。但目前沿海地区采用的明沟明渠面临着占地面积大,边坡侵蚀严重,排水脱盐效果差,耕地破碎等问题。而地下灌排技术具有占地面积小,方便机械化作业且维护作用低的优点[7,8]。随着沿海区域经济的发展和美丽乡村与生态文明建设的要求,在沿海地区开展地下灌排工程不仅能提高供水保证率,增加耕地面积,还将改善沿海地区的土壤状况与生态环境。

基于此,本研究以江苏省盐城市射阳县临海农场为研究对象,构建4种不同模式的地下灌排组合,观测不同组合的土壤降渍脱盐效果;结合经济效益和质量指标建立地下灌排工程的评价指标体系,提出最优组合方式,以期为沿海新型地下灌排工程的建设提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验设计

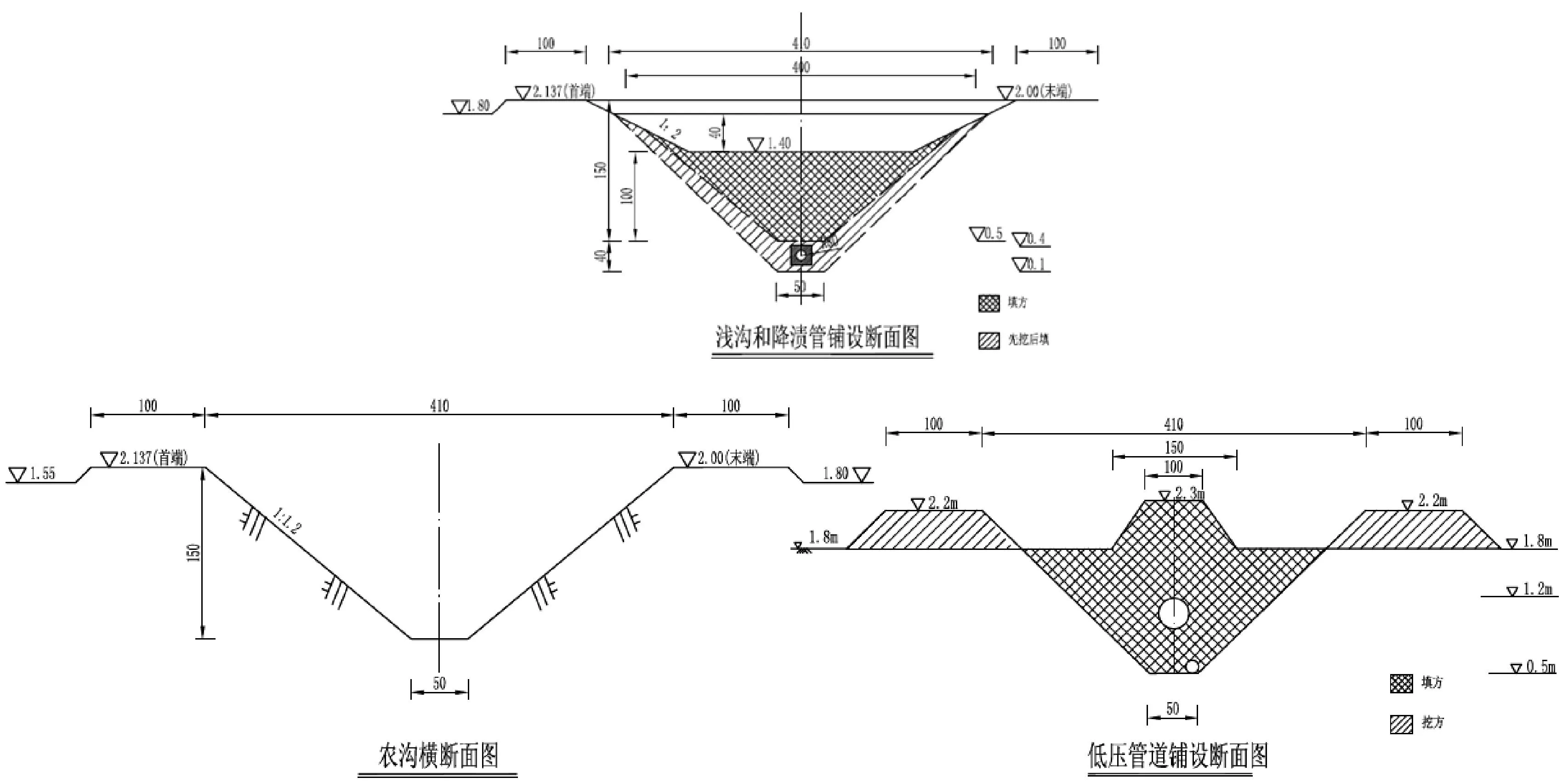

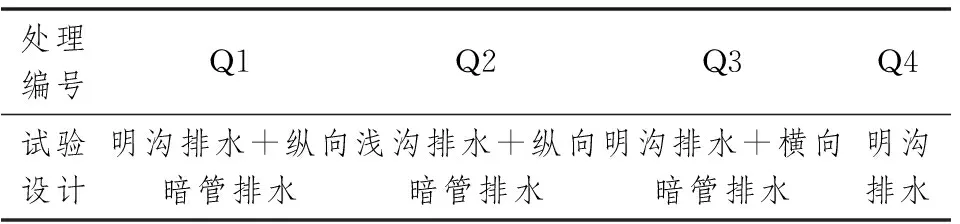

试验区位于江苏盐城市射阳县临海农场,濒临黄海,地势较低,海拔约2.10m。地下灌排试验在项目区的暗管试验区内进行,项目区均采用暗管灌溉。针对江苏沿海地区灌排与土壤改良面临的地下水水位高,水体含盐量高,土壤返盐重等实际问题,本研究构建了4种不同的节地优化灌排布局模式:“明沟排水+纵向暗管排水”布局模式,“浅沟排水+纵向暗管排水”布局模式,“明沟排水+横向排水暗管排水”布局模式,对照组“明沟排水”布局模式。试验条田设计和设计参数见表1、表2,断面设计图见图1。每个试验条田长度为750m,宽度为50m。

图1 浅沟、农沟、暗管设计断面图

表1 试验条田设计表

表2 地下灌排技术设计参数表

2019年6月—2020年5月在临海农场开展为期1年的田间观测试验。在试验开始前后于每个小区采集上层0~100cm土样混合,采用雷磁DDS-308A电导率仪测定土壤的初始电导率和1年试验后的电导率,计算电导率的增/降幅。为研究地下灌排工程的排水效果,在每个小区挖设1个地下水观测井,并以7月20日灌水试验和8月14日降雨为例,测定灌排水周期和降雨周期地下水位变化情况。此外,在10月水稻成熟后,在每个试验小区选择3个面积为1m2试验点进行测产。

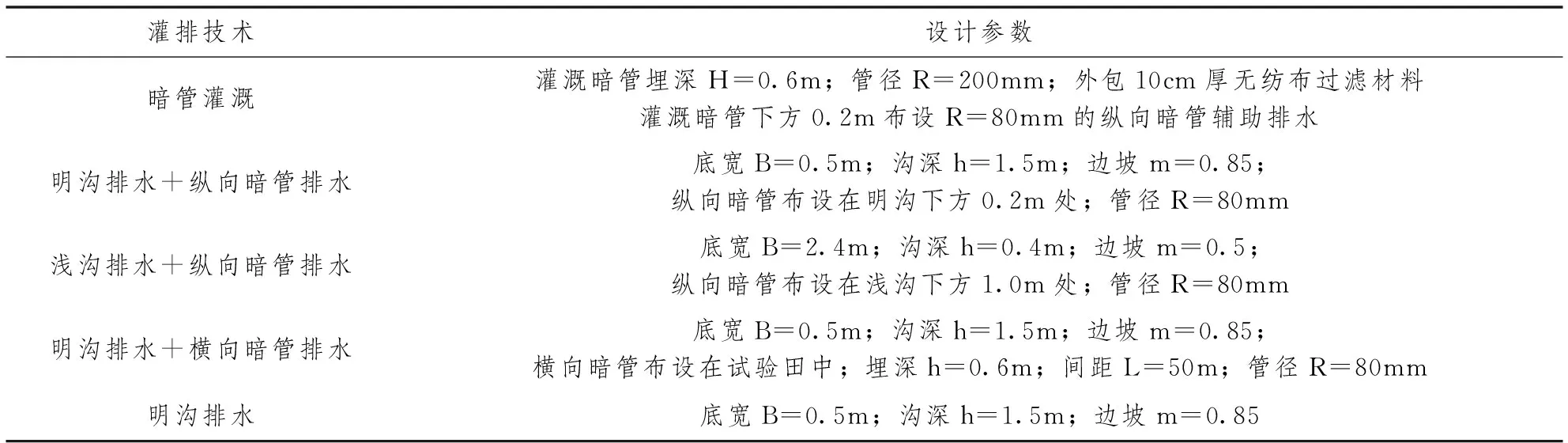

1.2 评价模型构建

建立合理的指标体系是进行地下灌排效果评价的关键。采用理论分析法和专家咨询法相结合,建立地下灌排技术的一般指标体系,分为3个层次,目标层(A)、准则层(B)和指标层(R),见图2。经济内部收益率(EIRR)和经济效益费用比(EBCR)参照《水利建设项目经济评价规范》(SL-2013)计算;电导率降幅采用试验前后电导率相对降幅;地下水位下降速度采用灌溉和降雨事件中地下水位下降速度平均值;产量增幅采用测产结果。

图2 地下灌排效应评价指标体系

评价方法采用投影寻踪分类模型(PPC),该方法能够将评价的多维数据降为一维,得到直观的评价结果[9]。建模过程如下。

1.2.1 步骤1:评价指标集的归一化处理

设暗管排水评价指标的样本集为{x*(i,j)|i=1,2,3,…,n;j=1,2,3,…,p};x*(i,j)为第i个样本第j个指标值;n、p分别为样本的个数和评价指标的数目。由于各指标的量纲和变化范围不一样,需要对评价指标进行归一化处理。

对于越大越优的指标:

(1)

对于越小越优的指标:

(2)

式中,xmax(j)、xmin(j)分别为第j个指标值的最大值和最小值;x(i,j)为指标特征值归一化的序列。

1.2.2 步骤2:构造投影指标函数Q(a)

PPC方法就是把p维数据{x*(i,j)|i=1,2,3,…,n;j=1,2,3,…,p}综合成以a={a(1),a(2),a(3),…,a(p)}为投影方向的一维投影值。

(3)

式中,a为单位长度向量。

然后根据{z(i)|i=1,2,…,n}的一维散布图进行分类,投影值要求呈现局部凝聚和整体分散的特征。因此,投影指标函数表达式:

Q(a)=SzDz

(4)

式中,Sz为投影值z(i)的标准差;Dz为投影值z(i)的局部密度。

(5)

(6)

式中,E(z)为序列{z(i)|i=1,2,…,n}的平均值;R为局部密度的窗口半径,一般可取值为0.1Sz;r(i,j)表示样本之间的距离,r(i,j)=|z(i)-z(j)|;u(t)为一单位阶跃函数,当t≥0时,其值为1,当t<0时其函数值为0。

1.2.3 步骤3:优化投影指标函数

这是一个以a={a(1),a(2),a(3),…,a(p)}为优化变量的复杂非线性优化问题,而遗传算法(GA)以概率选择为主要手段,不需要考虑优化问题的规律,能够解决复杂的非线性优化问题,寻找最优解。因此,本研究采用遗传算法投影指标函数的最优值。

1.2.4 步骤4:分类与优序排列

把由步骤3求得的最佳投影方向代入后可得各样本点的投影值z(i)。z(i)越大代表评价结果越优;越小表示评价结果越差。本研究采用Python软件编译GA-PPC算法。

2 结果

2.1 试验小区土壤性质变化分析

试验实施前后各小区土壤电导率变化见表3。由表3可知,Q4处理试验前电导率最高,达到了7.58mS·cm-1,Q3处理试验后电导率最低,为4.75mS·cm-1。在试验结束后,4个处理表层土壤电导率降幅分别为24.02%、28.18%、31.83%和8.55%。表明“明沟排水+横向降渍暗管排水”的试验处理土壤脱盐效果最好,“浅沟排水+纵向暗管排水”模式脱盐效果次之。此外,在采用浅沟排水模式中,浅沟不易淤积,脱盐效果可能会更优。

表3 试验前后土壤电导率变化表

2.2 试验小区排水效果分析

不同地下灌排组合地下水位的下降深度和速度不同。灌排水周期和降雨排水周期不同处理的地下水位变化图见图3。由图3可知,在排水前期地下水下降较慢,而在排水后期地下水降落速度很快。在4个不同的处理中,Q3的地下水位下降速度最大,灌排水周期和降雨周期地下水位下降速度分别达到了0.149cm·d-1和0.147cm·d-1,Q2次之,Q4处理地下水下降速度最慢,较Q1分别降低了30.10%和40.78%。由此可知,“明沟排水+横向暗管排水”排水效果最好,“浅沟排水+纵向暗管排水”模式排水效果次之。此外,由于浅沟作农田使用,在承接农田排水的同时,亦可种植水生作物,大幅度节约了田间基础设施占地率[10]。项目区浅沟面积约为1.4hm2,项目区采用生态浅沟的排水方式可增加1.7%的耕地面积,这对耕地紧张的江苏省而言具有特别的意义。

注:水位的测量第1次是在灌排结束和降雨结束的第2天8:00,以后每24h测量1次。图3 灌排周期和降雨周期不同试验小区地下水水位变化

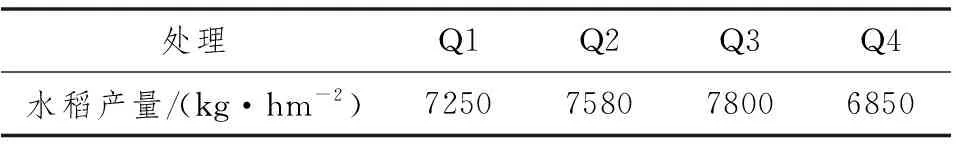

2.3 试验小区水稻产量分析

不同试验小区的水稻产量如表4所示。由表4可知,Q3水稻产量最大,达到了7800kg·hm-2,较Q4产量增幅达到了13.87%;Q2处理水稻产量仅次于Q3处理,达到了7580kg·hm-2,与暗管排水降盐结论一致。这可能是因为沿海地区采用暗管排水脱盐后,土壤排水条件改善,土壤中含盐量显著降低,土壤更适宜作物的生长,从而能够保障水稻产量的增加。

表4 不同处理水稻产量变化

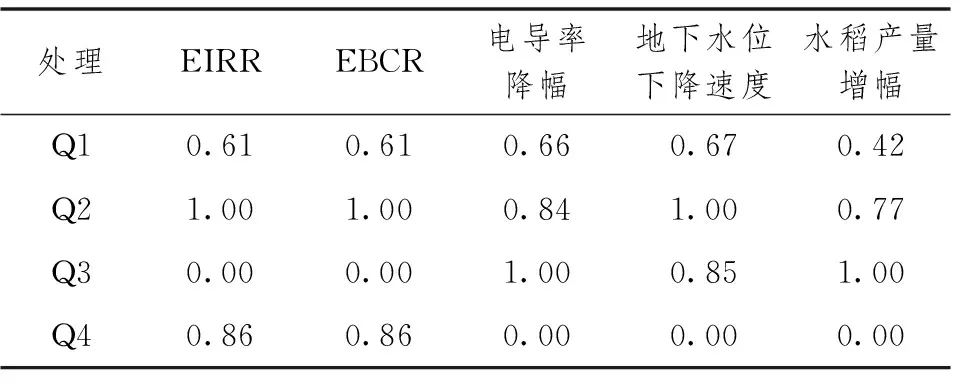

2.4 不同地下灌排模式综合评价

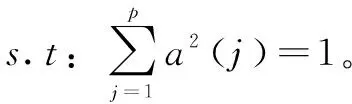

依据构建的地下灌排效应评价指标体系,确定采用4个不同处理、5项指标进行评价,对指标进行标准化处理,结果见表5。依据建立的GA-PPC模型,进行求解,算法寻求最优解时适应度随进化次数的进化曲线见图4。

图4 最优个体适应度的进化过程

表5 评价指标标准化处理结果

由图4可知,遗传算法计算进度较快,迭代次数137次拟合误差已降低,得到最终结果,最大投影特征值为0.15308,最佳投影方向a*=[0.0000,0.0937,0.3418,0.8572,0.3749]。由最佳投影方向值可以看出,5个指标影响程度从大到小依次为地下水位下降速度、产量增幅、电导率降幅、EBCR和EIRR。说明在地下灌排综合技术评价中,地下水位下降速度最重要,水稻产量指标次之。

将a*代入,得到地下灌排技术方案评价样本的投影值。将投影值从大到小排列,见表6。由表6可知,样本的投影值越大,表示该技术方案降渍脱盐越好,由此可以看出,各个综合技术方案的优劣排序,处理Q3综合评价结果最好,处理Q2次之,处理Q4最差。在地下灌排技术方案中,“明沟排水+横向暗管排水”的试验方案排水脱盐效果最优,“浅沟排水+纵向暗管排水”的试验方案次之。

表6 地下灌排技术方案评价样本的投影值及其排序

3 讨论

本研究结果表明,“明沟排水+横向暗管排水”排水脱盐效果最好,这与塔吉姑丽·达吾提等[11]研究是一致的。这是因为暗管排水溶解了土壤中的盐分,土壤盐分随暗管水排出,有利于洗盐、降低土壤盐分,横向降渍暗管间距越小,排水脱盐效果越好。该处理的暗管排水处理的地下水下降速度更快,因为该布局模式下水流渗流路径较短,水力梯度较大,能够形成更多的排水通道将农田水分排出[12]。但是待地下水位下降到一定的深度后,其优势不再明显。根据图4,在降雨4d后,该布局模式地下水下降速度低于Q2。此外,该布局模式需要在田间布设大量暗管,可能造成工程量大,成本较高,不利于机械化等问题。

在这种情况下,生态浅沟对农田排水沟进行生态化改造,兼顾农田排水及污染物截留功能。陆宏鑫[13]发现,生态浅沟能够构建与湿地类似的水力条件和适宜的生物栖息环境,形成截留降解途径,通过底泥截留吸附,植物吸收,微生物降解净化等多种机制共同作用,有效控制面源污染。生态浅沟与暗管排水结合是地下灌排中的一种新模式,本研究发现,“暗管灌溉+浅沟排水+纵向暗管排水”的排水脱盐效果仅次于“暗管灌溉+明沟排水+横向降渍暗管排水”,且该方案对原有的沟渠和农田破坏小,工程量较小,成本较低。但是目前针对生态浅沟的研究更多集中于其削减面源污染的方面[14],结合暗管排水方式保障生态浅沟排水降渍的研究较少,后期将进一步深入研究“暗管灌溉+浅沟排水+纵向暗管排水”的工程建设参数。

4 结论

本研究以江苏省盐城市临海农场为例,开展了4种不同地下灌排组合技术的试验研究,分析了4种组合的排水脱盐效果和产量变化,结合GA-PPC方法构建了地下灌排效应评价指标体系,确定了最优的灌排组合。本文得出主要结论如下。

“明沟排水+横向暗管排水”排水脱盐效果最好,电导率降幅为31.83%,灌排水周期和降雨周期地下水位下降速度达到了0.149cm·d-1和0.147cm·d-1,该处理的水稻产量最高达到了7800kg·hm-2。

“浅沟排水+纵向暗管排水”模式排水脱盐效果次之,电导率降幅为28.18%,水稻产量为7580kg·hm-2。该布局模式浅沟不易淤积,且能够增加项目区约1.7%的耕地面积。