上海小三线洪涝灾害问题研究

2024-01-01徐有威陈思洁

[摘 要]小三线建设时期,上海小三线曾多次遭遇洪涝灾害,给小三线企业和当地生产生活带来极大的威胁和困扰。为应对洪涝灾害,各上海小三线企业在上级领导机构和当地政府的统筹指挥下,积极组织开展抗洪工作,并逐渐形成较为完备的抵御洪水的方案措施,在防洪减灾方面发挥了较大作用。在抗击洪水过程中,上海小三线企业与其他多方协作配合,尤其是与当地百姓互帮互助,不仅保障了抗洪工作的顺利进行,也折射出二者之间密切的交流与互动。

[关键词]上海小三线;洪水;救灾;防洪

[中图分类号] D232 [文献标识码] A [文章编号] 1009-928X(2024)06-0048-07

自然灾害在很大程度上影响和制约着人类的生产与生活。自古我国便是一个灾害多发的国家,其中,洪涝灾害又是暴发频次较多、影响较为严重的自然灾害之一。上海小三线也曾多次遭遇洪涝灾害,并对当时小三线企业的生产和职工生活造成了严重危害。

目前,学界对新中国成立以来的水患灾害史研究多集中于对某一地区水灾的成因以及政府的灾害应对和救助等方面进行探讨,较少针对企业的洪涝灾害应对问题展开研究,仅有两篇文章涉及于此。其中,吴晨勇以湖北十堰的中国第二汽车制造厂为例,分析了三线企业暴发洪涝灾害的历史地理背景以及二汽与地方政府的相关防洪举措。鲁小凡则简要提及上海小三线积极参与当地自然灾害的防护。总体上,有关大、小三线建设中企业的洪涝灾害问题还有较大的研究空间。

上海小三线建设作为全国小三线建设的重要组成部分,从1965年开始选点筹建,到1988年调整结束,历时24年,共建设81家企事业单位。此外,与其他省市一般都选点在各自省内建设小三线不同,上海小三线主要分布于皖南与浙西山区,是全国小三线建设中罕见的“异地迁建”。因此,探究异地建设的上海小三线的洪涝灾害应对问题,有助于了解小三线企业与当地社会,以及小三线领导机构之间的多方互动交流。同时,将上海小三线多家企业进行整体性研究,也有利于深化对小三线企业抗洪过程中共性问题的认识,并为丰富三线企业的水患灾害史研究提供较好的案例。

有鉴于此,本文拟结合档案、志书、报纸和口述访谈等资料,梳理上海小三线遭受洪涝灾害的基本情况及应对措施,以期初步了解上海小三线企业防汛救灾的历史实践,也为当今国家和企业防治自然灾害提供历史借鉴。

一、上海小三线遭受洪涝灾害的概况

上海小三线建设时期洪涝灾害频发,各小三线企业包括当地社会饱受洪灾困扰,致使小三线的生产和生活都遭受了极大影响。

上海小三线企业除协作机械厂建设在皖浙交界的浙江省临安县境内外,其余均分布在皖南的芜湖地区、池州地区和徽州地区,在县域上包括泾县、贵池县、东至县、歙县、绩溪县、宁国县、旌德县、黟县、祁门县、休宁县等10个县。这些地区的气候类型属于亚热带季风气候,夏季降水集中且强度大,加之地形以山地丘陵为主,雨水汇流迅速,容易形成洪水。此外,上海小三线企业在选址过程中主要遵循“靠山、分散、隐蔽”的战略方针,这81家单位基本布局在深山之中,从而进一步增加了遭受山洪灾害的风险。

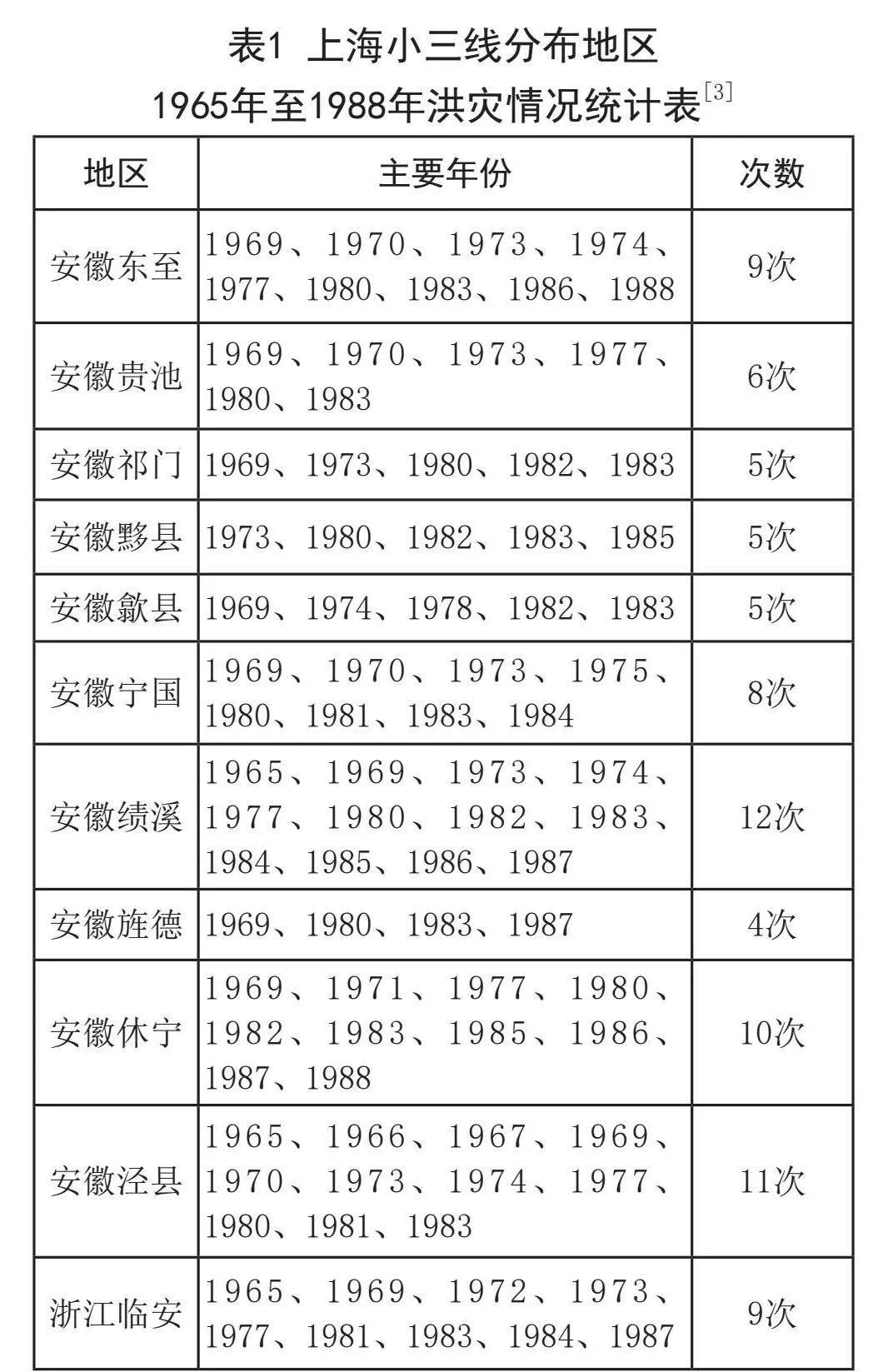

通过对上海小三线分布地区的志书中关于洪涝灾害的记载进行统计整理,上海小三线建设24年间其所在地区发生洪灾的基本情况如下表(表1)所示:

由于资料中可能存在记载不详或统计数据标准不一的问题,因此上述统计并非绝对精准,但可呈现出上海小三线分布地区洪灾的大致情况。据上表可知,在这24年中,上海小三线地区共发生洪灾84次,平均每个地区发生洪灾的次数大约为7.6次。其中,1969年、1973年、1980年、1983年这几个年份几乎每一地区都曾遭受洪涝灾害,同时其洪水暴发的规模也较大。协作机械厂原副厂长高球根曾回忆:“在山区的17年间,基本上每年都有洪水发生,特别是1969年和1983年那两次,暴发的大洪水在我脑海中留下了深刻的印象。”值得注意的是,1969年暴发特大洪水时上海小三线还处于初建时期,洪灾给尚在建设中的小三线带来了更多的困难与挑战,有关单位因山洪所造成的损失共计82.33万元。其中,损失较大的几个小三线企业如跃进厂机械厂损失13.85万元,协作机械厂损失13.58万元,卫海厂损失7.16万元,光明厂损失3万元等等。各小三线单位的基础设施、生产设施和生活资料都受到很大程度破坏,甚至导致了疾病的产生。

首先,基础设施首当其冲遭到破坏。在洪涝侵袭中,有的小三线企业下水道、桥梁、公路被冲毁,交通一度中断,供水、供电也成了问题。据亲历者高铭仁回忆,1969年特大洪水后,小三线企业366电厂以及附近的港口湾地区受到严重影响,出现了包括35千伏外网中断;石壁山公路冲垮,外面车辆不能进厂;西津河渡口渡船不通,煤车进不来等等问题。此外,三线建设时期职工们多住在简陋的“干打垒”房屋中,这些房屋在洪水面前更是不堪一击,朝阳微电机厂便是其中一个实例。原上海市后方基地管理局仪电公司党委书记宋振源于1969年作为朝阳微电机厂筹建组组长去往小三线,据他回忆:“我们的房子本就造的质量不是太好,都是烂污泥干打垒,经不住洪水冲击,生活因此往往受到影响。”还有些厂的房屋修筑在地势较低的地区,在洪水中遭到了严重的冲袭。

其次,上海小三线企业的生产受到极大影响。在洪灾中,很多小三线企业的生产车间都遭遇了洪水,交通的中断则导致生产原材料匮乏,造成了不小的经济损失。如在1973年的洪水中,上海小三线重点企业八五钢厂的“三线专用码头”被洪水包围,物资无法运输,生产面临严重威胁。在1983年暴发洪水后,八五钢厂又在煤、电极、硫酸等原材料十分紧缺的情况下,为了节约用煤,维持10天生产,炼钢炉、锻锤、轧机和煤气发生炉等主要生产车间的设备几乎停了一半……据初步估计,那次洪水造成八五钢厂在生产上的经济损失达数十万元。宋振源曾提到朝阳厂也发生过类似情况。他回忆道:“我记得有一年洪水把我们所有的高压线全部冲垮,全部停产了,生产、生活受到极大影响。”

再次,皖南、浙西当地社会的生产、生活也受到严重威胁。洪水来临后,当地的城镇村庄被洪水包围,大片农田、房屋被淹没、冲毁。据《歙县志》中记载,1969年7月5日(“七·五洪水”),全县毁屋4507幢、桥梁643处、水利工程3388处,死88人,农作物受灾面积31.2万亩。可以想见,凶猛的洪水致使当地民众和上海小三线遭受巨大危险和损害。

除此之外,洪水还诱发了疾病。一般洪水过后,生活环境通常受到严重污染,容易导致传染病的发生。1980年6月,贵池县境内发生大洪水,受涝面积达14.9万亩。是年,血吸虫病流行地区钉螺回升,全县有350人急性感染,占全省急性感染总人数的50%。

综上,上海小三线建设时期洪涝灾害的频繁发生,给小三线企业和当地社会都带来了极其严峻的危害和影响。因此,如何妥善应对和处理洪涝灾害是上海小三线建设中一项重要且紧迫的工作。

二、上海小三线建设

各方对洪涝灾害的应对

面对频繁发生的洪涝灾害,上海小三线各级建设单位采取了一系列应对措施,以维护小三线职工和当地民众的生命安全,并保障小三线建设的顺利进行。

第一,上海市政府支援并统筹洪灾治理。上海小三线作为上海的后方“飞地”,上海市政府对小三线的防汛救灾工作高度重视并提供了支持和帮助。首先,上海市政府一般会在洪水来临前向各上海小三线企业发出预警,使各小三线单位做好抗汛准备。如1980年8月19日,在上海市政府发出预警通知后,八五钢厂加紧了防汛方面的准备工作。此外,发生严重灾情后,上海市也对小三线进行了援助和慰问。据上海胜利水泥厂的工人吴安行回忆:“后来六七月份的时候又发洪水,发生一件意外的事情,给我们那个生活专用的水库给冲动了一动……上海知道了也来慰问我们,我们蛮激动的。”

另外,上海小三线的主管部门组织和指挥着各小三线企业的防洪救灾工作。1969年特大洪水暴发后,在上海小三线812指挥部和各工区的领导与组织下,三线职工和建筑工人奋不顾身地投入到抗洪抢险中。后来在812指挥部的直接指挥下,培新汽车修配厂又组织了100多人参加青年突击抢险队。在上海小三线主管部门的统筹指挥下,各小三线企业的抗洪工作得以有序开展。

第二,上海小三线企业与当地县政府积极配合协作,并执行当地县政府防洪指挥部的指示。如八五钢厂一般会提前做好防汛抗台工作,并与贵池防汛指挥部保持密切的联系。安徽贵池县政府也要求八五钢厂“一旦接到命令,要在15分钟内作出反应,保证防汛排涝工作进行”。双方通力配合,促进了上海小三线和当地抗洪工作的顺利进行。

第三,为应对来势汹汹的洪水,各上海小三线企业尽力动员和派遣职工进行抢险救灾,职工们不畏艰险积极响应号召。例如,为抵御1982年的洪涝灾害,八五钢厂“一批批的党员、团员、青年突击队员、老工人、民兵战士,不约而同从各处很快聚集到了一起,一支29名战士组成的抢险队伍迅速开赴大桥工地”。后来,许多小三线企业还组建了专业的抗洪抢险队伍,以应对频繁发生的洪水。

上海小三线企业在多次与洪水进行斗争后,逐渐形成全面系统的抵御和防治洪水的方案策略。

首先,上海小三线企业会提前制定抗洪预案并成立防洪领导小组。每年的梅雨季节是洪水的高发期,因之前多次的抗洪经历,不少小三线企业较早便着手准备抗洪方案。以八五钢厂为例,该厂厂部一般在5月份便会发出通知,要求有关单位早部署早安排,认真做好防汛抗洪工作。在1980年的防汛工作中,八五钢厂在7月中旬就已采取4项措施,在全厂积极开展了防洪抗台工作。当8月份上海市政府发出相关通知后,更是加紧了这方面的工作。

为使抗洪工作系统、高效开展,许多上海小三线企业还成立了专门的防汛抗洪领导小组。如八五钢厂在1984年4月17日成立了该年度的防汛抗洪领导小组,由组长庞耀昌、副组长查沛恩、组员周云生等15人组成。此外,该厂还要求下属各单位都应有一位主要负责同志分管防汛抗洪工作,并成立相应的领导小组。以上措施不仅反映出八五钢厂对防洪工作的重视,更保障了该厂防汛抗洪各项工作有条不紊的开展。

其次,上海小三线企业把修整防洪基础设施并加强河道治理作为预防和应对洪涝灾害的长远对策。前进机械厂因原来没有做过挡土墙,在1984年洪水期间直接遭受冲击。之后,各小三线企业吸取经验纷纷注重开展基础设施建设和河道治理工作,总的说来,主要开展了以下工作:修建或修复防洪土墙、排水道、防洪沟,以及解决房屋漏水等防洪工程;对通讯、交通、供电、供水、下水道等基础设施进行了检修保养;疏浚河道,保持河道的畅通,维护生态环境的稳定。

其中,永红机械厂于1973年申报了防洪维修经费,“上海后方基地领导小组批准你厂排洪防洪措施工程投资费0.12万元,水泥6吨,上列经费由基地技术费中开支”。1974年该厂又向上海机电一局军工组申请修理防洪沟。1981年永红厂再次申请经费用于挡土墙和排水沟的修复。此外,胜利机械厂由于在1980年的洪水中受到较大冲击,厂内所在部分河床阻塞,并有局部防洪墙倒塌,在1981年6月向上级单位申请了工程费用和材料,争取早日修复隐患。1984年胜利机械厂又对厂内部分的防洪墙进行加固、加高,部分河道进行疏浚,并在汛期前对相关工程进行修理,以防后患。可见,各上海小三线企业为预防和应对洪水,在防洪基础设施建设和河道治理方面花费了大量的人力、物力和财力,也取得了较好的实施效果。据高球根回忆:“(协作机械厂)在1983年较大的暴雨当中,由于事先对河道进行了彻底清理,但都能顺利通过厂区域内的河道,在这期间,我在厂区巡回检查数次,均未发现洪水造成事故。”

再次,上海小三线企业积极储备抗洪物资,保障物资供给。一是准备抗洪物资,如各小三线企业采购了大量水泥、钢材、木材等防洪材料,以确保充足的抗洪物资供应。1983年洪水来临前,八五钢厂准备了120多包装满泥土的草包和其他防洪材料,时刻准备经受洪水袭击的考验。二是储备一定数量的生产资料和生活资料,以确保汛期的日常供应和生产安排。

值得一提的是,上海小三线企业在抗击洪水的同时也在尽力维持生产运转。小三线企业作为战备军工企业,生产任务紧急而又繁重,既要奋力抗击洪涝灾害,也要确保生产任务按时完成。据朝阳厂原动力机修组生产组长、厂工会委员杨宝康回忆:“当时的口号是‘抓救灾,促生产’。”例如,在1983年特大洪水来临时,协作机械厂总装车间干部群众临险不乱,全力以赴,努力生产。在洪水冲进工房前夕,该车间已经全部完成了上半年的生产任务,而且将产品安全转移。但由于抗洪的艰巨性,维持生产往往是十分困难的。在1983年汛情极其严峻的情况下,八五钢厂由于受洪水围困,交通中断,全厂采取“确保重点、放弃部分”的原则,竭力保障生产的有效开展。

总之,上海小三线企业高度重视防汛抗洪工作,积极与洪水进行抗争并渐渐形成了较为完备和长效化的应对洪灾的措施方案。从上层部门的统筹协调,再到小三线各单位努力开展实施各项举措,使得多次洪涝灾害大都得以有效应对。

三、上海小三线

应对洪涝灾害的特点及成效

上海小三线在艰难的抗击洪水工作中取得了明显成效,还支援了当地社会的抗洪救灾,生动体现了上海小三线与当地民众在灾难面前的互帮互助,产生了良好影响。

(一)救灾过程中上海小三线企业与当地社会的互动。值得关注的是,在抗洪救灾的危难关头,上海小三线企业与当地社会的互助协作。一方面,上海小三线企业在紧张的抢险工作中支援了当地农村的抗洪救灾工作,并且上海市政府以及上海小三线还对当地的抗灾和灾后重建提供了援助。另一方面,当地民众也对上海小三线的抗洪抢险和恢复生产提供了力所能及的帮助。

第一,上海小三线企业职工组成抢险队伍,营救当地被洪水所困的民众。据《上海小三线党史》记载,面对1969年那场肆虐的洪水灾害,万里厂有两名职工冒着被洪水冲走的危险,在齐胸深的激流中将8个小孩转移到安全地带。培新汽车修配厂职工组成的抢险队淌水、泅渡赶到有农民呼救的山村,挨家挨户地宣传动员,组织和帮助农民赶快离开险区。在灾难面前,上海小三线职工们不惧艰险,甚至为此付出生命,竭力帮助当地民众脱离险境。

第二,上海小三线职工还帮助当地民众抢救物资。如皖南旌德县粮库20万斤粮食有被洪水冲走的危险。在这关键时刻,由上海小三线向阳厂职工等众多工人组成的抢粮、抢修队立即奔赴现场投入抢险。经过一天的紧张搬迁,终于将20万斤粮食和4000多斤粉丝、2000多斤棉花转移到向阳厂保管起来。粮食、棉花等是村民们生活、生产中的必备物资,上海小三线企业为维护当地村民正常生活、生产的稳定提供了有力支援。

第三,上海小三线企业和上海市政府对当地的抗灾和灾后恢复进行了大力援助。1969年洪水过后,燎原厂职工自发捐献100多斤大米和60多斤粮票,37元人民币以及部分衣服,帮助受灾农民克服困难,当地农民感动不已。1983年安徽省贵池县遭受强降雨,全县70%耕地受到洪涝灾害。位于贵池县境内的八五、胜利、前进、五洲、永红、火炬、三二五等7个厂,从企业基金中筹款11万元支援地方抗洪。上海市人民政府也拨出救灾款10万元,支援贵池县恢复农业生产,战胜自然灾害。由此观之,上海小三线企业在危难关头对皖南、浙西当地社会提供了大力支援,上海小三线的建立也在一定程度上促进了当地社会的稳定与发展。

不仅如此,灾情中当地社会也对上海小三线给予了帮助。据亲历者沈玉华回忆,1969年7月5日,宁国县山洪暴发,石壁山公路被洪水冲坏了30米,路基倒塌,为帮助后方366电厂,当地百姓自告奋勇当民工,积极参加抗洪修路,不计报酬。另外,贵池县殷汇公社在1970年遭遇严重灾情的情况下,仍抽调100多人参加三线建设。贵池当地干部对群众说:“大水淹掉一个公社,我们生产、生活受损失,是小局,三线建设贻误时机,影响加强战备,事关大局。”即使面对洪水困扰,当地仍积极组织人员支持小三线企业的生产,将小三线建设任务放在首位。

综合上述,上海小三线企业抗洪过程中一项显著特点便是与当地社会互动协作开展工作,二者形成了良好的互动关系,从而更好地促进了小三线与当地民众之间的沟通与协作。上海小三线职工虽与当地民众偶有矛盾发生,但互动交流仍是主流。

(二)上海小三线企业应对洪灾的成效。面对频繁发生的洪涝灾害,上海小三线企业逐渐积累起抗洪经验,制定出系统而严密的防洪方案,且较早采取措施,总体而言取得了不错的应对成效。以1983年皖南、浙西地区出现的较大规模洪水为例,虽然当年6月下旬连降暴雨,但不少单位出现的险情都得到了及时排除。其中,协作机械厂不仅全面完成了上半年的生产任务,而且在交通全部断绝,没有外援的困难情况下,泄洪水、排险情、抢物资、护设备,取得了抗洪抢险的胜利。是年,八五钢厂一手抓抗洪防险,一手抓生产、生活安排,不仅战胜了洪水灾害,全厂工业总值达到335.03万元,产品销售利润59万元,仍取得了较好的经济效益。

在抗击洪水结束后,许多上海小三线企业随即开展了表彰抗洪英雄的活动,旨在鼓励和弘扬抗洪职工的精神。例如,1982年八五钢厂为表彰基建科职工在抗洪抢险中所作出的贡献,厂党委专门隆重召开了“基建科职工抗洪抢险立功表彰大会”,“为表彰基建科29位参加抗洪抢险职工的英勇事迹,经党委批准,厂工会决定对他们记集体二等功,厂团委也授予基建科以‘奋不顾身、抗洪抢险突击队’的光荣称号;并决定在全厂职工中广泛开展‘学习抗洪抢险精神,争当企业主人’的活动”。八五钢厂所办的企业报《八五通讯》用大量篇幅报道了这一活动。

然而,上海小三线在前期应对洪涝灾害时还是有经验不足的问题,准备不充分,也未采取较好的救灾举措,因此造成了不小的损失。例如,协作机械厂在前期的水灾中,路面被冲毁,物资被冲走。此后虽然经常出现水灾,但是大多没有对工厂造成直接损失。由此可见,提前制定相应的应急措施和防洪预案,并做好相关准备,在减少灾害损失方面发挥着至关重要的作用。

四、结语

人类自诞生以来,便始终面临着自然灾害的威胁,但科学的选址布局可以有效减少自然灾害带来的影响。上海小三线之所以深受洪涝灾害的影响,选址布局是其中一项重要原因。上海小三线的选址主要依据“靠山、分散、隐蔽”的方针,并未遵循工业选址一般科学性的原则。其实,不仅是上海小三线,许多大三线建设企业也是如此。“三线建设中的山洪灾害是存在于各三线建设企业的普遍现象,这与其特殊的选址方针及三线建设地区的自然地理特征相关”。特殊的选址方针又是在20世纪60年代中期我国面临的严峻国防形势下,出于备战需要而形成的。

从上海小三线应对洪水的过程来看,小三线企业与上海市政府、上海小三线主管部门、当地县政府以及当地百姓展开密切协作,通过上海小三线有效的组织管理以及多方的互动配合,使远在异地建设的上海小三线企业的防汛抗洪工作取得了显著成效。特别是在大灾大难面前,上海小三线企业与当地百姓之间相互支援,不仅使小三线生产建设以及当地社会的抗灾工作得以顺利开展,更凸显出上海小三线与当地百姓之间的良好关系,也体现出中国共产党以人民为中心、相信人民依靠人民的救灾思想。

本文系2024年度国家社科基金青年项目“小三线建设与长三角农村经济社会发展研究(1964—2022)”(24CZS110)的阶段性成果

作者徐有威系上海大学历史系教授;陈思洁系上海大学历史系硕士研究生

(责任编辑:贾 彦)