公元前五世纪曾国宫廷礼乐六十声用声系统的铸录

2023-12-31黄大同

黄大同

内容提要: 以全架曾侯乙编钟中唯一具有齐全十二声律之名的12件套无枚甬钟为例,论证该钟铭所录,是一个以“一律生五音,十二律为六十音”之法建构的曾国宫廷礼乐六十声用声系统。其作为在中国音乐史上首次被发现的先秦六十声学说的整体表现形态,实证了《礼记》所载先秦礼乐“五声六律十二管旋相还宫”的真实存在。公元前433年入葬的曾钟钟铭与传世文献的互证表明,早在公元前五世纪,中国乐人就已创造出并已在宫廷礼乐实践中运用了六十声,以及体现平列音程关系的等音、十二循环律、隔八相生与顺旋逆旋等乐学理论,且以避开三分损益法律数计算的智慧,使用了圈形十二循环律的隔八旋宫推算,在表演领域解决了天道观要求的十二均旋宫问题。

在曾国宫廷礼乐重器—全架曾侯乙编钟(以下简称“曾钟”)所属的长枚甬钟、无枚甬钟、短枚甬钟也包括同墓出土的曾侯乙编磬(以下简称“曾磬”)上,其钟体铭文均为“鼓音+一组各均①之声”的格式表达。其虽分别具有周曾系与楚系的两类特点,但拥有同一个核心内容,因被各自铭文中的难解谜象及个性表现所遮掩,而在其出土后的45年间一直未被识出。由此我们可从梳理各自的格式内容入手,分别对曾钟的两类甬钟,包括曾磬的铭文主题作出前人未涉的窥究,进而探讨全架曾钟与曾磬的整体钟磬铭文内涵,以及汇聚于钟磬铭文的先秦音乐成就。本文以这一思路,对在曾钟之中唯一同时具有十二声名与十二律名的无枚甬钟钟铭作出整体解读。

一、 与正侧鼓音相配的均声组表现

12件套的无枚甬钟与曾侯乙编钟的短枚、长枚甬钟一样,每件两音钟,都有分别标注正鼓音与侧鼓音的姑洗均声名,以及分别与其正侧鼓音相配的一组各均之声,因此其整体钟铭内容具有如下表达格式:“姑洗均声名标注的正侧鼓音+相配的均声组”(以下简称“鼓音+均声组”),见表1。

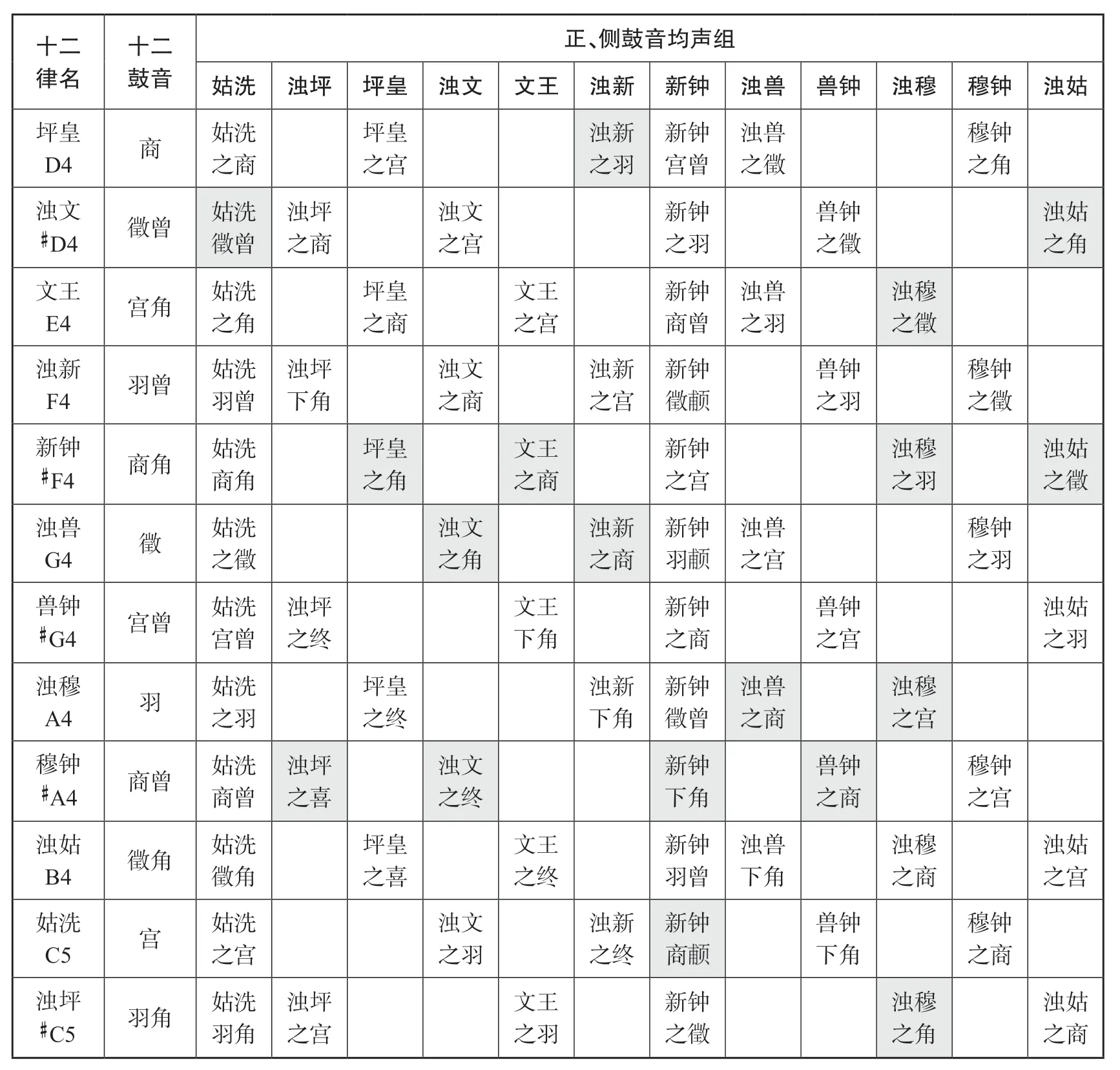

表1 无枚甬钟钟铭内容表②

与各正侧鼓音相配的均声组,是甬钟钟铭内容的主要表现之处,但存在两个凸显的疑惑现象:一是各组虽都有五声范围内的一均一声,但其往往“五音不全”,尤其在各个正鼓组,总是少一两声;二是在各组一均一声的正声之后,往往加有貌似“多余变声”。当时乐人为什么这样设计?明显是有意而为之的连续缺声现象与五正声之外的变声加入表达了什么?鉴于钟铭均声组在横向与纵向关系上都表现出容量不一的情况,本文从均声组的差异比对视角切入,尝试通过解析上述问题,为揭示钟铭主题面貌的进一步研究清理路障。

(一) 均声组容量的差异

1. 两个六钟部分的均声组比对

分为高低两个六钟部分是无枚甬钟的音列特点。低音部分的前六钟由四件大三度钟加两件小三度钟构成,其12个正侧鼓音形成了齐备的十二音形式,所以标注其正侧鼓音的是完整的姑洗均十二声名,以及与正侧鼓音相配的是完整的12个均声组,显示出前六钟是无枚甬钟钟铭内容的主体部分。其中第3钟“商角 — 商曾”内容因搬自周曾系长枚甬钟,因此其均声组的表述与容量都不同于其他两音钟。

其高音部分的后六钟由六件小三度钟构成,六个正鼓音和六个侧鼓音除“商 — 羽曾”钟的侧鼓音“羽曾”以外,合起来是两个八度的“商 — (羽曾)”“角 — 徵”“羽 — 宫”五声,其接续在前六钟纵向正鼓音的商、角、徵、羽、宫五声(除去第3钟正鼓音商角)之后,使12件钟能以正鼓音为主,奏出纵向三个八度的五声旋律,体现出全套乐钟的整体性。

在这分为高低两个六钟部分中,一个显见的均声组现象是,三个八度的五声分别有三档均声组容量表现,其在总体上呈现音列音高上升与组内均声之数下降的反向对应状态。如表1所示,第二个八度的第7钟“商 — 羽曾”正鼓组与侧鼓组,分别比第一个八度的第1钟减少了新钟之宫曾与姑洗之羽曾;而第三个八度的第10钟“少商 — 羽曾”正侧均声组,再次分别减去了第1钟的穆钟之下角、浊兽钟之终与新钟之少徵、浊文王之少商。

2. 正侧鼓音的均声组比对

同时,钟铭另有一个显见的均声组现象,即凡侧鼓组均声都多于正鼓组。

(1) 第1、2和4号钟的侧鼓组是一组由每均一声构成的完整五正声+变声,外加高八度异名及重复声名:① “羽曾”侧鼓组—浊新钟之宫、浊文王之商、浊坪皇之下角、穆钟之徵、兽钟之羽(应音之喜)+姑洗之羽曾、新钟之徵;②“ 宫曾”侧鼓组—兽钟之宫,新钟之商、文王之下角,浊坪皇之终、浊姑洗之羽+姑洗之宫曾;③ “徵角”侧鼓组—浊姑洗之宫、浊穆钟之商、浊兽钟之下角、文王之终、坪皇之喜+姑洗之徵角、新钟之羽曾。只有在第5钟“羽角”侧鼓组和第6钟“徵曾”侧鼓组内,删减了五声中的角声,同时分别删减了组内的姑洗均变声羽角和徵曾,形成每均一声的四正声(另加有宫、徵、商的高八度声名巽、终与少商)。

(2) 然而其第1和第2钟正鼓组一开始就只有每均一声的四正声+1变声,随后又减至4个均声:① 缺羽的“商”正鼓组—坪皇之宫、姑洗之商、穆钟之角、浊兽钟之徵+新钟之宫曾;② 缺徵的“宫角”正鼓组—文王之宫、坪皇之商、姑洗之角、浊兽钟之羽+新钟之商曾;③ 第4、第5和第6钟正鼓组只有每均一声的四正声或三正声+1变声。

(3) 不仅在配以不同鼓音的正侧鼓组内,即便是配以同一个鼓音的均声组,其位于正鼓部位与位于侧鼓部位的均声容量也不同,后者明显多于前者:① 第4钟“徵”正鼓组是每均一声的三正声+1变声,即浊兽钟之宫、姑洗之徵、穆钟之羽与新钟之羽;但第8钟“徵反”侧鼓组反倒是每均一声的五正声+1变声,即浊兽钟之巽、浊新钟之商、浊文王之鴃、姑洗之终、穆钟之喜+新钟之羽,其中出现了在正鼓组时被省略的“浊新钟之商”与“浊文王之鴃”。② 第6钟“宫”正鼓组是每均一声的四正声,即姑洗之宫、穆钟之商、兽钟之下角与浊新钟之终;但第9钟“宫反”侧鼓组反而是每均一声的五正声+1变声,即姑洗之巽、穆钟之少商、兽钟之鴃、浊新钟之终、浊文王之喜+新钟之商,其中出现了在正鼓组时被省略的“浊文王之喜”和“新钟之商”。

综上得知,钟铭均声组同时具有规范容量和容量删减的两种现象。

3. 均声组的规范容量与样式

除搬自长枚甬钟的“商角 — 商曾”两音钟的特殊两组外,12件套甬钟钟铭中的10个均声组容量见表2。

表2 钟铭10个均声组容量统计表

由表2可得出以下认识。

(1) 在与12个正侧鼓音相配的均声组中,除“商角”和“商曾”两组有来自长枚甬钟的特殊表述外,有五组为五正声+变声的格式内容,而另五组仅需增添五声中的某一、二声及某一变声便与前者相同。这表明,钟铭均声组的规范容量与样式为每均一声的“五正声+变声”。

(2) 既然规范的均声组具有“五正声+变声”的格式容量,上述五个表现出缺声现象的“四正+1变”“四正”及“三正+1变”的均声组,就必定是删减均声文字的结果。这说明,钟铭中均声组的缺声现象是由于钟铭设计者删减均声文字而产生。

(二) 均声文字删减之因与所删之声

1. 均声文字删减之因

钟铭设计者为什么要删减均声文字?这是由于编钟的成列钟体特性所致。对于每件钟只能发出两音的编钟,如要演奏音乐,须成编成套。但按音列由低到高排列的成编乐钟,其钟体为从大到小,因此其钟面铸录文字的空间逐渐缩小,使得后钟无法延续前钟的均声组格式容量,而只能作出一定的删减。

至于同一件两音钟,存在正鼓组与侧鼓组的容量不一致,以及配以同一鼓音的均声组,其位于正鼓与位于侧鼓部位的容量也不一致的问题,是因为两者在钟体上的铸录位置不同:正鼓组的呈示位置在钟体的背面钲部,并延伸至背面正鼓部位,其文字的铸录空间较局促③,所以其首钟的正鼓组就只有每均一声的四正声+1变声;而侧鼓组因分为两个小组,分别对应性地排列于钟体背面的右鼓和左鼓部位,其呈示空间充裕,所以能够作出每均一声的五正声+1 ~2个变声,再加若干高八度声名的一组完整文字表述④。

2. 正侧均声组所删之声

由于五声之间的律距(音程)关系十分明确,因此可以通过已知的、声与声之间的固定律距关系,推出钟铭各组所删之声。在已知“五正声+1 ~2个变声”的规范格式容量,以及只有姑洗和新钟两均才具有变声的前提条件下,根据同组内其他已有的均声律高位置,可很快在表1中推算出,12组中共有9组删减了以下均声:① “商”正鼓组删“浊新钟之羽”;② “宫角”正鼓组删“浊穆钟之徵”;③ “商角”正鼓组删“文王之商”“坪皇之角”“浊姑洗之徵”和“浊穆钟之羽”,其“商曾”侧鼓组删“兽钟之商”“新钟之下角”“浊文王之终”“浊坪皇之喜”;④ “徵”正鼓组删“浊新钟之商”和“浊文王之角”,其“羽角”侧鼓组删“浊穆钟之角”;⑤ “羽”正鼓组删“浊穆钟之宫”和“浊兽钟之商”;⑥“ 宫”正鼓组删“新钟之商”,其“徵曾”侧鼓组删“浊姑洗之角”和“姑洗之徵曾”⑤。

(三) 钟铭12均声组的全貌铺陈

现将被删减的各均之声补入(用灰底表示),对钟铭全部均声归类制表,见表3。

表3 无枚甬钟十二均声名统计表

表3展示出原先被缺声面纱所遮掩住的、无枚甬钟钟铭均声的全貌。12个均声组全貌既使解读无枚甬钟钟铭主题的关键证据—钟铭中的变声表现规律、均声组的等音五声建构规律与其十二均旋宫规律得以显露,也使得钟铭中“五音不全”和“多余变声”这两个让人困惑的现象得以冰释。

1. “五音不全”的齐全实质

原来因缺声而难以读通的各均声组内容,确是钟铭设计者因钟体由大到小的成列特性,而删减钟体文字的产物,其原本全部是由一均一声的“五正声+变声”这一完整、规范的格式容量组成,且这些均声文字虽被删减,但所删之声在编钟的实际音响及设计用声上依然存在。因为每组内的均声,全都在姑洗均十二声名所代表的、正鼓音或侧鼓音的同一个音高上(见表3各横行),即各组的均声其实是同一正鼓音或侧鼓音在不同调高上的声名,所以不论是从钟铭的格式内容表述上,还是从鼓音实际演奏音响上来说,只要12个正侧鼓音在,被删除文字的同音高各均之声就不会消失。比如,当宫廷乐工以无枚甬钟演奏浊新钟均五声乐曲时(见表3第六竖行),只要其敲击“商”正鼓音与“徵”正鼓音,被省略的“浊新钟之羽”与“浊新钟之商”便会立即响起。钟铭的其他各均所缺声名包括未删均声也都是如此。这是说,与12个正侧鼓音相配的12均声组内任何一声,无论是记录于钟铭的,还是在文字上被省略的,其实就是以姑洗均声名标注的某个正鼓音或侧鼓音。

2. “多余变声”的十二声组成

原来12个均声组一均一声的横向格式内容,从纵向角度看,是十二均的各均所属用声,其中姑洗和新钟两均为五正声+七变声的十二声,其他十均都是每均五声。由此可知:① 当时乐人以横向的12均声组,建构钟铭纵向十二均的整体用声;② 横向均声组五正声之后的、貌似多余的变声,是纵向姑洗、新钟两均十二声中的七变声,而其他各均只有五声,无变声,因此在横向的12均声组内,未出现其他十均的变声。现按正声与变声两类,将以上情况分述如下。

(1) 横向12组中的五正声,是纵向十二均各均的五声,共同组成每均五声的十二均六十声,其包含姑洗和新钟两均十二声中的五正声,如新钟均正声有:“徵曾”鼓音组的“新钟之羽”,“商角”组的“新钟之宫”,“宫曾”组的“新钟之商”,“商曾”组的“新钟之下角”与“羽角”组的“新钟之徵”等。

(2) 横向12组中的变声,是纵向姑洗和新钟两均十二声中的七变声,复原被删均声后,可知所有变声在横向组内,表现出以下三种类别:① “五正声+新钟变声”;② “五正声+姑洗变声”;③ “五正声+姑洗、新钟两均变声”(见表2和表3)。

如此看来,有曾钟研究者在其多篇文章中反复论述的、钟铭构成原则与乐律关系是一种“正声加新钟”之说,以及基于此说的相关论述,可能不是曾钟钟铭内容(包括磬铭⑥)的事实反映。因为首先,新钟的正声就在钟铭的“正声”之内;其次,在横向12均声组正声后出现的,只是变声,且不独属新钟,而是姑洗和新钟两均的变声(在磬铭中,是浊姑洗与新钟两均变声);再次,横向均声组中的姑洗和新钟两定均变声在纵向上,被归入紧邻浊均五声之列,而不是独立声名。可见该说在“正声”与“新钟”的两者划分上,疏忽了需互相排斥与需按同一依据的逻辑规则。

二、“五正+七变”的姑洗、新钟两均

现已知12个横向均声组内的“多余变声”就是姑洗和新钟两均纵向十二声中的七变声,但涉及变声的问题仍需继续思索:① 钟铭整体表达的是十二均六十声的用声系统,设计者为什么在六十声外再外加14个变声?这14个变声是否算在六十声之内?② 姑洗与新钟在五声上加入七变声而形成十二声的原因,以及两均十二声在钟铭中的功能作用是什么?对上述问题答案的寻觅,需从钟铭全貌中呈现的变声表现规律切入。

(一) 两均七变声的表现规律

无枚甬钟主体的十二律名由姑洗、坪皇、文王、新钟、兽钟和穆钟的六律,以及分别加上前缀词“浊”而构成的低一律同名六律构成。本文称前者为“定律”,后者为“浊律”⑦,基于此,将六定律为宫的六均称作“定均”;将六浊律为宫的六均称作“浊均”。由于姑洗和新钟两律名属于定律,因此本文又将其变声称作定均变声。

1. 只与紧邻的浊均正声一起出现

由无枚甬钟的钟铭全貌可知,凡姑洗和新钟定均变声都显示出这一规律,即在同一均声组内,其必定只与一均(一律)之隔的浊均正声同时呈现,或者说,其只是以某个紧邻浊均正声的伴随者身份,与后者一起出现于组内,而不具有独立的均声地位。现以钟铭记述的各正鼓组为例说明(见表3)。如:“商”组有“新钟之宫曾”与“浊新钟之羽”,“宫角”组有“新钟之商曾”与“浊兽钟之羽”,“徵”组有“新钟之羽”与“浊兽钟之宫”,“羽”组有“新钟之徵曾”与“浊新钟之下角”,“宫”组有“新钟之商”与“浊新钟之终”。

上述两个同时出现、同音高的均声之间,或为同名定浊两均之声名,即姑洗与浊姑洗、新钟与浊新钟这定均变声与其低一均的同名浊均正声的关系;或为定均变声与其高一均的浊均正声的关系。在同一组内,凡有前者变声,必有后者的一声,没有例外。

2. 定均变声与紧邻浊均正声的左右分置

在正鼓组内,两者因钟铭有先定律后浊律、先正声后变声的均声排列顺序而紧挨着展现。在侧鼓组内,两者在遵循上述钟铭均声排列规范的前提下,又以一左一右分置两处的对称形式出现,而左右分置,也是侧鼓组高低八度声名的排列方式。即若同一侧鼓组内有一对高低八度关系的声名,以及一对定均变声与紧邻浊均正声关系的均声,基本以左右分置形式排列,只有在“宫反”侧鼓组中,有一对是例外的并列排列。以下是钟铭除第3钟以外的八件两音钟的侧鼓组内,八度声名及定均变声与紧邻浊均正声的左右分置情况(见表4)。

表4 侧鼓组八度声名及变声与紧邻浊均正声的左右分置关系表⑧

上述左右分置排列形式的设置,说明调高相差一均(一律)而音高相同的一对定均变声与浊均正声,虽然在组内以二声并列形态同时出现,但钟铭设计者未将12均声组内的定均变声,视作具有独立声名地位的一声,而是将其作为紧邻浊均正声,二声计为一声,归入该组的异均五声之中。

3. 定均变声与紧邻浊均正声的名实关系

在钟铭设计中,为什么会出现定均变声与紧邻浊均正声在同一组内并列出现,但其又实属浊均一声的现象?这实际是全架曾钟在均声上一种名实关系的共性体现。其源出自春秋时期已成为中国哲学基本概念范畴的阴阳二分、阳主阴次等内容的阴阳思想⑨,因此在把十二律视作阴阳二分的先秦六律观中,为阳的六律这一名词,一是既有六(定)律之能指,又有包含六吕(六浊)的阴阳二分六律,即十二律之所指;二是在律与吕(定与浊)的十二律关系中,六(定)律具有高于六吕(六浊)的乐律地位⑩。

于是曾钟有了“以定生浊”的楚国六浊律名的命名表现,有了以定均声名为先、浊均声名为后的钟铭均声(包括曾磬)排列规范,即使在按调高由高到低逆行顺序排列的均声组内,其宫均低于浊均正声的定均变声也必定插在其浊均正声之前,就如无枚甬钟商正鼓组(见表1第一格)中的穆钟()之角与浊兽钟(G)之徵之间,不按调高顺序地插入了新钟()之宫曾那样。更为典型的,是曾钟具有明明为浊均正声,却冠以、附以定均变声之名的变声名实关系表现。这就是周曾系长枚甬钟与楚系无枚甬钟所共同拥有一个名为定均变声而实为同音高紧邻浊均正声的等音转均特点。但两套乐钟之间也存在个性差异:① 长枚甬钟以六定均的变声来指代、替代钟铭上未出现的紧邻浊均五声,且其指代、替代的定均变声既有全架曾钟通用的、十二声中的“三角”“四曾”,也有其独拥的变宫、变商、变徵、变羽、徵下角和羽下角,而无枚甬钟则是以定均变声与紧邻浊均之声的并列出现,但两声实为浊均一声的形式,以及通用的、十二声中的“三角”“四曾”,来体现全架曾钟的定均变声共性;② 长枚甬钟有以六律为宫的六定均十二声名,即六个定均都有十二声名,而无枚甬钟因已有六定六浊的十二均,并已明确记录六个浊均的五正声,因此仅保留最为重要的姑洗和新钟两均的“五正+七变”十二声名。

(二) 具有十二声名的两均功能

设计者在无枚甬钟的十二均中,保留姑洗和新钟两均十二声名的主要原因为:① 全架曾钟在十二均设置中,以姑洗和无射(⑪)即楚系新钟两均为基本宫均,如曾系长枚甬钟与绹纹钮钟的鼓音标注宫均分别是姑洗和无射(新钟),楚系无枚甬钟及短枚甬钟的主要宫均也是姑洗和新钟,两系乐钟相互呼应;② 无枚甬钟钟铭均声组的规律现象显示,在六十声整体均声关系中,两均十二声发挥了替代十二律的律高标尺,以及作为十二均的旋宫坐标这两个重要功能,并以其中的七变声与紧邻浊均正声的名实关系,体现等音一律(半音)远关系转均的旋宫特色。

1. 作为替代十二律的律高标尺

首先,曾钟所属各套乐钟,包括曾侯乙编磬的铭文主体都是“某均之某声”的十二均五声关系表达,这是当时宫廷乐队演奏用声的呈现,其间从未出现独立表述的十二律名组织形式,因而可知在钟铭中,各律之间体现的是均与均之间的旋宫(包括隔八律以及定均变声与紧邻浊均的隔一律)关系。有研究者将实为均名性质的楚国十二律名,搭配出一个脱离钟铭八度关系的三度音系网,以此论证曾钟有纯律的观点,一是其所依据的曾钟“曾体系”之说,已被证明是当代编创而非曾钟钟铭中的事实⑫;二是在曾钟钟铭全为“某均之某声”的表述,以及所有均声都有明确八度分组归属的情况下,也难以获得证据学客观原则与因果关系推理的认可。

无枚甬钟是一套只表示均与声的乐钟,其钟铭中的六定、六浊十二律名是以十二均名的身份出现,同时其12个鼓音的音高是以姑洗均十二声名标注而非十二律名,且每个正侧鼓音与其相配的各均之声,都显示在姑洗均声名标注的同一个鼓音音高上。这就说明构成钟铭整体内容的、12个正侧鼓音及与正侧鼓音相配的12均声组中的全部用声,其音高关系都以姑洗均声名的音高为衡量标准及换算标准。

如“无枚1”“商 — 羽曾”钟的正鼓组有坪皇之宫、姑洗之商、穆钟之角、新钟之宫曾、浊兽钟之徵及被省略的浊新钟之羽;侧鼓组有右鼓处的兽钟之羽、穆钟之徵、姑洗之羽曾、浊新钟之宫,以及左鼓处的应音之鼓(即兽钟之羽的高八度)、新钟之徵、浊坪皇之下角、浊文王之商,都分别在姑洗均正鼓音“商”与侧鼓音“羽曾”的音高上,因具有相同的音高而被选择在一起。其余两音钟正侧鼓组的音高表现与上述两音钟完全相同,此处不再重复(见表1和表3)。

上述这一明确的征象表达出钟铭设计者的意图:虽然十二均各均使用的这一套声名是流动音高的音之名称,而律名是固定音高的音之名称,但姑洗和新钟的十二声名因具有固定的均高,并具有对应十二个律高的十二声之数而产生了律高色彩。因此,在全部钟铭都由均声组成的整体用声系统之内(包括曾钟的各套乐钟),标注正侧鼓音的姑洗均十二声名承担了替代十二律律高的功能,成为12个鼓音之固定音高的标识、选择何均之声进入12均声组的标准,以及十二均各均旋宫关系的第一标尺。

2. 作为十二均的旋宫坐标

其次,钟铭中的十二均相生序、旋宫序以姑洗起始,浊新钟为末,即其前六均是姑洗、浊兽钟、坪皇、浊穆钟、文王、浊姑洗(或反之),后六均是新钟、浊坪皇、兽钟、浊文王、穆钟、浊新钟(或反之)。前六均以姑洗起始,并在姑洗和浊姑洗的一头一尾之内,后六均以新钟起始,并在新钟和浊新钟的一头一尾之内,恰好与只有姑洗和新钟两均才具有十二声名的现象吻合。

这是巧合?应该不是。因为在十二均的循环旋宫序中,姑洗排在首位,新钟与其调关系最远,即姑洗与新钟是在八律(五度)循环圈内相距最远的两均,且各自的定浊两均包容全部十二宫均。因此,在表1显示的、甬钟钟铭的一钟两音分述框架中,正鼓组内的各均旋宫关系以姑洗均为中心,侧鼓组内的旋宫关系以新钟均为中心。

(1) 在正鼓组内的各均之声中,姑洗有五声,坪皇、浊兽钟、浊新钟各有四声,穆钟、浊穆钟各有三声;而文王、浊文王只有二声,新钟、兽钟、浊姑洗只有一声(见表3)。上述在正鼓组内占有三声以上,能以正鼓音为主演奏五声的宫均,正是在五度圈内以姑洗为调中心的六均:浊穆钟←坪皇←浊兽钟←姑洗→浊新钟→穆钟。

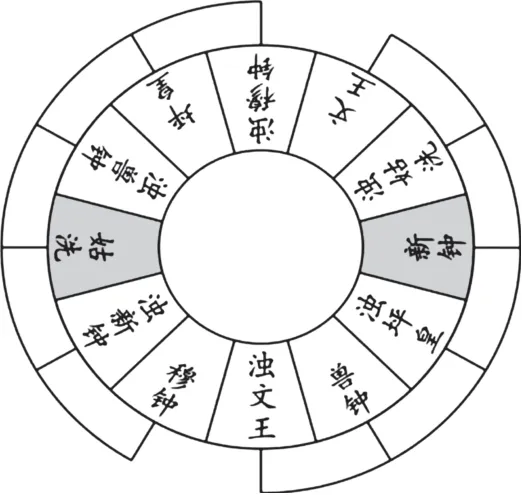

(2) 在侧鼓组内的各均之声中,浊坪皇有五声,新钟、兽钟、浊姑洗各有四声,文王、浊文王各有三声;而穆钟、浊穆钟只有二声、坪皇、浊兽钟、浊新钟只有一声,姑洗则无声(见表3)。上述在侧鼓组内占有三声以上,能以侧鼓音为主演奏五声的宫均,正是在五度圈内以新钟为调中心的六均:文王←浊姑洗←新钟→浊坪皇→兽钟→浊文王,如图1所示。

图1 正、侧鼓音的十二均旋宫序分布图

以姑洗与新钟为主、副旋宫中心的安排,给甬钟旋宫乐曲的宫均确定与使用正侧鼓音的演奏带来了便利。如当准备演奏的乐曲,其宫均在以姑洗为中心的六均之内,可迅速确定以纵向的各钟正鼓音为主进行击奏;当准备演奏的乐曲,其宫均在以新钟为中心的六均之内,可迅速确定以纵向的各钟侧鼓音为主进行击奏,并能在十二均六十声的框架内,以八律、六律之隔的近关系宫均转换与一律之隔的远关系等音转换法,在上述各自六均内与两六均间进行各类乐曲的旋宫演奏。此外,其还有助于宫廷金石乐队中的不同定调乐器,如同墓出土的两支相隔一律之横吹单管乐器篪⑬等,能以其自身的乐器定调之声与姑洗或新钟十二声名的远近关系,来判断、把握其在乐队乐曲合奏中的演奏用调。

三、 十二均六十声的系统建构

钟铭实际无缺声,定均姑洗与新钟的“七变声”是紧邻浊均正声,其二声实为一声,在明确这两个问题后,无枚甬钟的钟铭主题已全部浮出水面,即其钟铭整体内容所展示的,在横向上看,是12个正侧鼓音均声组的总和,而从纵向上看,就是一个由十二均所属各声组成的六十声系统。

该六十声系统由何方法建构?这一关键问题可由表3中的两个均声表现规律作出推断。一方面,表3中每个横向均声组都建立在以姑洗均声名标注的正侧鼓音音高上,并且每一个横向均声组都是一组由一均一声构成的五声,该现象立即使我联想到,这不就是《淮南子》所言“一律生五音”的先秦实施?其整体的六十声不就是“一律生五音”之后的“十二律为六十音”的生成形态?⑭另一方面,因其每个横向均声组内的五声所属各均,还具有连续八律之距的进行关系,这又可将其与西汉《淮南子》所言“音以八生”⑮,以及《隋书》称汉京房六十律的生成为十二律的“隔八相生”⑯之说联系起来。西汉等后世文献记录了先秦时期乐律理论的可能性前景令人兴奋,但我们须对钟铭12均声组的各均之声关系逐一核实后,才能最终判定。

(一)“一律生五音”的等音五声组建构规律

1. 助词“之”与动词“为”

如前文所述,无枚甬钟每件两音钟的钟铭都具有“鼓音+均声组”的格式,而其均声组内的各均之声都由“某均之某声”的偏正词组表示。偏正词组中的“之”,是一个表示领属关系的助词,其连接定语(宫均)与中心词(声名)。从钟铭全篇中的每一个均声—包括“巽”“鴃”“终”“喜”等五声高八度异称,与加有、反、少、下等前后缀的五声声名,以及五声以外的“三角()”“四曾”等变声称谓,均由这一偏正词组表述的事实而可明确获知,钟铭“之”后的声名,是指演奏的用声,表示该声名属于“某均的某声”,而非用于宫调的指称。因五声宫调的命名只需五声的本称,既不需采用五声的高八度异名及加有前后缀的五声之名,也不需采用五声之外的七变声名称,而这类非五声本称与变声,在钟铭总体均声中约占有一半左右的数量。

由此可知黄翔鹏先生以其偏正词组中的“之”为依据,提出“曾侯乙钟铭的宫调系统在这两种称谓方式之中,属于右旋—之调式的体系”⑰的观点,并不对应钟铭实际表达内容。因为钟铭内容不为调名而设计,所以含“之”这一助词而非动词的偏正词组就不属于“之调式”的表述,以“之”而推断的“右旋”⑱也就无从谈起。

在除去与浊均正声实为一声的定均变声后,无枚甬钟12个横向均声组中的每一组,在钟铭上表现出由五个偏正词组(表示五均五声)构成的规律现象。由于在这5个偏正词组的前面,其实还存在着一个被省略的动词“为”(长枚甬钟普遍加用“为”的显性表述⑲),而作为判断动词,“为”的实际存在,就使钟铭中的每一个“鼓音+均声组”的格式内容,形成了以下句法结构:主语部分(一个正鼓音或侧鼓音)+五个并列的谓语部分(动词“为”+由定语与宾语组成的五个偏正词组)。该句法结构表达了一个正鼓音或侧鼓音(主语)分别是五个某均之某声的句意,即钟铭指出了这六十声系统中的每一组五声,都以正鼓音或侧鼓音分别为宫、为商、为角、为徵和为羽组成。

2. 为宫、为商、为角、为徵与为羽

现以无枚甬钟第1、2号两音钟的钟铭内容为例进行具体分析,以对钟铭均声组是否具有以一个鼓音轮流为五声的表现,即是否符合“一律为五音”的现象作出验证。

(1)“无枚1”“商—羽曾”钟

① 该钟的正鼓音是商,其正鼓组内除与浊兽钟之徵实为一声的变声“新钟之宫曾”外,“坪皇之宫” 是以标注姑洗均声名“商”的正鼓音为(坪皇均的)“宫”,“姑洗之商”是以商正鼓音为(姑洗均的)“商”,“穆钟之角”是以商正鼓音为(穆钟均的)“角”,“浊兽钟之徵”是以商正鼓音为(浊兽钟均的)“徵”,被省略的“浊新钟之羽”是以商正鼓音为(浊新钟均的)“羽”(见表3第1行);

② 该钟侧鼓音是羽曾,其侧鼓组内除与浊新钟之宫实为一声的变声“新钟之徵”外,其“浊新钟之宫”是以标注姑洗均声名“羽曾”的侧鼓音为(浊新钟均的)“宫”,“浊文王之商”是以羽曾侧鼓音为(浊文王均的)“商”,“浊坪皇之下角”是以羽曾侧鼓音为(浊坪皇均的)“角”,“穆钟之徵”是以羽曾侧鼓音为(穆钟均的)“徵”,“兽钟(应音)之羽(喜)”是以羽曾侧鼓音为(兽钟均的)“羽”(见表3第4行)。

(2)“无枚2”“宫角—宫曾”钟

① 该钟正鼓音是宫角,其正鼓组内除了与浊兽钟之羽实为一声的变声“新钟之商曾”以外,其余各个均声也就是由标注姑洗均声名“宫角”的正鼓音分别为(文王均的)“宫”、为(坪皇均的)“商”、为(姑洗均的)“角”、为(浊穆钟均的)“徵”与为(浊兽钟均的)“羽”(见表3第3行);

② 该钟侧鼓音是宫曾,其侧鼓组内除与浊坪皇之终实为一声的变声“姑洗之宫曾”外,其余各个均声也就是由标注姑洗均声名“宫曾”的侧鼓音分别为(兽钟均的)“宫”、为(新钟均的)“商”、为(文王均的)“角”、为(浊坪皇均的)“徵”与为(浊姑洗均的)“羽”(见表3第7行)。

其他各两音钟均声组的形成与上述两组情况完全相同,无一例外(具体见表3其他各行)。显然,在无枚甬钟钟铭中,每个“鼓音+均声组”的记述,确实就是西汉《淮南子》所载“一律为五音”之法在均声上的先秦表现。

3. 等音关系的出现

上述事实说明,曾钟上已出现等音的乐学概念。因为以同一个鼓音分别为五声之举,从乐钟演奏上说,就是给敲击发出的同一个正鼓音或侧鼓音的音响,冠以不同均声名称的行为。犹如同一个诗人、同一个画家拥有不同别号,它们是同一个音在不同宫均中的不同声名名称,可以说,钟铭设计者以遍布全部钟铭“一律为五音”的反复表达,清晰地传递出那一时期乐人已具有等音概念的信息,在其观念中,建立在12个正侧鼓音音响之上的、每一五声组内音高相同而调高与名称不同的各声,是五个异名同音的相等之音。

由于在现代乐理知识中,异名同音的等音现象只能产生于十二平均律⑳,我们可能会对先秦就有等音的认识产生疑惑。但实际上,这一现象可从乐学角度去理解和解释,因为等音具有律学与乐学这两个领域和两个层次之分,其既能通过律学的精密律数计算,在十二平均律的半音相等基础上产生,也能通过乐学的隔八相生法的律距(音程)推算,在十二循环律中产生—其相生序的相邻两律之间具有相等的八律之距(五度),其音高序的相邻两律之间具有相等的一律之距(小二度)。这种体现天道循环往复、终而复始的圈形十二律形态㉑,在《周礼· 春官宗伯第三》《礼记· 礼运》等记述先秦礼乐的文献中早已有明确的文字表述,后世以圈图表现更是十分普遍,而这种十二律形态中的12个律之间,毫无异议地呈现出平分律距的平列关系。在无枚甬钟上铸录的、12均声组内与12均声组间的均声连接关系,正是以律距相等的形式,表现出六十声之隔八律逆旋(右旋)和十二均之隔一律顺旋(左旋)这一同步反向进行的先秦旋宫规律。

(二) 六十声逆旋与十二均顺旋规律

1. 等音五声组的逆向隔八旋宫关系

为什么可确定钟铭所载均声属于逆时针旋宫,而非顺时针旋宫?因为,若以逆时针八律排列,各组中出现的就是钟铭所载的均声;而若以顺时针八律排列,各组这些均声则不会出现。如甬钟音列第1号“商—羽曾”中的正鼓组均声,其宫位于坪皇均,以其开始作逆旋八律之序排列,所出现的就是该均声组记载的坪皇之宫→浊兽钟之徵→姑洗之商→被省略的浊新钟之羽→穆钟之角这五均声;如以其开始作顺旋八律之序排列,所出现的均声则是与钟铭记载大相径庭的“坪皇之宫→浊穆钟之徵→文王之商→浊姑洗之羽→新钟之角”(见图2),即坪皇之宫后的4个均声不见于该组记载,其余各组也是如此。

图2 十二律、十二均顺逆旋示意图

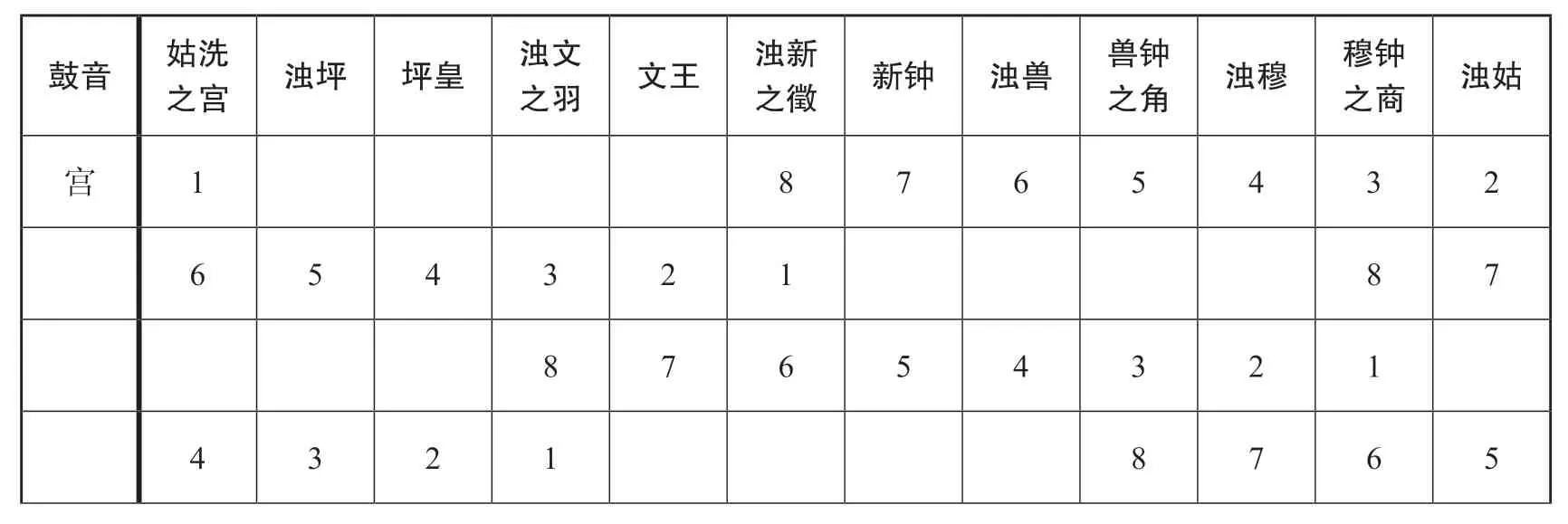

因此,在钟铭所录的12均声组内,凡同音高五声的5个不同均声之间,都可归纳出明确的、逆时针八律之隔的旋宫关系。现取表3第11行的“宫”正鼓组和第12行的“羽角”侧鼓组组成表5为例说明(这两组是以宫为始排列的、12均声组中的第一、二组)。

表5 等音五声组隔八逆旋关系表

上表中的“宫”正鼓组,从其姑洗之宫开始逆向隔八计数,连头带尾的第八个就是浊新钟之徵;继续逆向隔八计数,分别到达穆钟之商、浊文王之羽和兽钟之角,所到达的每一个都是该组的记载之均声(见表5上半部)。高一律的“羽角”侧鼓组则从其浊坪皇之宫开始逆向隔八计数,连头带尾的第八个就是新钟之徵;再继续逆向隔八计数,分别到达浊姑洗之商、文王之羽和浊穆钟之角,所到达的每一个也都是该组的记载之均声(见表5下半部)。

在其余10组的钟铭记载中,同样都可归纳出完全相同的逆旋隔八进行的均声转换规律(可用图2校验)。这是钟铭设计者的设计表现,因为12个均声组确实表现出这样的共同现象,即组内的五均五声,都具有可排列成连续隔八律的逆旋次序。

2. “以变宫为新宫”推动的十二均顺旋

由于宫均调高下降与声名音级上升相反,五均五声的隔八逆旋是在同音高层面上的“原地兜圈”,并不体现十二均调高变化。产生十二均旋宫关系,并以十二均旋宫关系将其“一律为五音”的12个均声组连接成“十二律为六十声”整体形态的,是其每个组内五均五声中最后一声“角”,继续再作逆旋八律进行到“变宫”的进行。因为,此时脱离原有五声范围的“变宫”实际上是后一组五均五声的“宫”。这种由前组“角”逆行八律至“变宫”即后组“宫”的等音转均设置,使前后两组在调高关系上产生了前行一律的顺旋现象。

由表5可知,上述宫组的兽钟之角再作逆向八律进行,就到了该组五声之外的“变宫”—下一组“羽角”侧鼓组的浊坪皇之宫(见表5灰底部分),即前一组的“变宫”就是后一组的“宫”,而后一组再以新宫开始,进行新一轮的等音五声逆旋。上述各均之声的逆旋八律与组间宫均的顺旋一律现象是否是钟铭设计者的旋宫设计?我们可用表3的完整12组均声来验证。从表3“宫”组的姑洗之宫开始隔八逆旋进行,可发现当均声组最后的角再逆旋八律,一定出现高一律的下一组某均之宫,两者之间是毫无异议的逆向八律关系,而两组间的调高则是顺向一律关系。通过一组组等音五声的依次逆向旋进至下一组等音五声,一直到第12个均声组五声之角时,再作逆向八律进行就回到了最初的姑洗均之宫;而与此同时,“以变宫为新宫”的等音转均也以依次前进一律的形式完成了一圈组与组之间的顺时针旋宫。钟铭均声组旋宫规律表明,在曾国乐人的六十声系统设计方案中,使12个均声组串联而成循环往复、终而复始的六十声整体结构的,是在圈形的十二循环律基础上,以贯穿始终的均声逆时针八律与调高顺时针一律的反向旋宫进行所共同完成的。

均声的隔八逆旋与调高的一律顺旋是以十二律为宫的十二均旋宫概念在钟铭六十声用声系统中的应用,其表明伴随着整体六十声学说而出现了一系列相关的乐学理论。这些乐学理论的实践运用,在至迟于曾钟入葬的公元前433年之前就已发生。因此,《中国音乐词典》所称古代旋宫和隔八相生法在明代朱载堉之前只是“一种理想”㉒的观点恐难成立。

结 语

(一)在曾侯乙编钟之前,最早透露十二均六十声信息的,是《礼记》所载先秦礼乐的“五声六律十二管还相为宫”㉓之言。公元前433年入葬的曾国礼乐重器、曾侯乙编钟所属12件套无枚甬钟之钟铭主题内容的发现㉔,以具有明确时间下限,以及出土文物与传世文献的互证而表明:早在公元前5世纪,中国就已创造出并在宫廷礼乐实践中运用了六十声的用声系统学说,以及体现十二音平列关系性质的等音、十二循环律、隔八相生、隔八旋宫与顺旋、逆旋等乐学理论概念,且当时乐人以避开三分损益法律数计算的智慧,与使用十二循环律的隔八旋宫推算,在表演领域实现了天道观要求的十二均旋宫。而律数上的等音与十二律平均关系,直至曾钟下葬两千年后的明代朱载堉之时才出现。

(二)该六十声的用声系统建构之法,是西汉《淮南子· 天文训》所言“一律而生五音,十二律为六十音”在声名载体上的先秦实例表现:设计者以每个标有姑洗均声名的正鼓音或侧鼓音同时为宫、为商、为角、为徵与为羽的方式方法,在12个鼓音上,建立起12组以一均一声形式出现、并具有等音关系的横向五声。而从纵向角度看,这横向12组等音五声,是分布于十二均各均的用声,其总和形态就是每均五声的十二均六十声。之所以称其为“用声”系统而非“宫调”系统,是因曾钟记录的所有均声,全是以含有助词“之”的偏正词组,表达其属于十二均六十声中的“某均之某声”。这60个互不重复的名称,是记录宫廷奏唱十二均乐曲的全部音高符号,其不为调名所用的特征十分明显。

(三)六十声系统是先秦乐人精心设计的宫廷礼乐用声总汇。其整体性,既体现于上述建构方法,也呈现在将12组等音五声连接成一体的宫均关系上。这是一种由12个均声组构成的六十声逆旋八律与相邻均声组之间十二均顺旋一律的反向循环旋宫关系。此外,因钟铭设计者受阴阳六律观的制约,该用声系统还具有一种名为定均变声,实为紧邻浊均正声的等音转均特殊性。在无枚甬钟上,其表现为姑洗和新钟两均十二声名中的14个变声在六十声以外,但因其定均变声的名实关系特点,所以其均声总数虽多达74个,但实际仍是与六十甲子同构的60之数。

(四)铸录于编钟的曾国礼乐六十声用声系统的发现,对曾钟乐律学的体系研究具有纲举目张的关键作用。若这一发现成立,将会给曾钟相关研究上的一系列重要问题,如钟铭设计者有没有律学设计意图,钟铭是否具有“右旋—之调式宫调系统”,是否使用七声音阶、六声音阶,长枚钟是否真无浊律,众多变声有何作用,钟铭内容构成是否存在“正声加新钟”的原则与乐律关系,其具有哪些宫调关系,以及先秦有没有十二均旋宫与隔八相生法等,包括对曾侯乙编磬铭文主题的探讨,带来不同于前期研究者观点的新思考与新认识。