礼仪·游艺·生活

——投壶与宋代士大夫的生活审美

2023-12-30马瑞

马 瑞

(景德镇陶瓷大学 马克思主义学院,江西 景德镇 333403)

投壶是中国古老的投射运动之一, 它不仅是“涉及宴饮、婚冠、宾射等内容的‘嘉礼’,或天子接见诸侯、宾客,与各国交往的‘宾礼’”[1],也是一种娱乐性的游戏活动,如唐代李商隐《寄远》:“姮娥捣药无时已,玉女投壶未肯休。 ”[2]与宋代歌妓赵才卿《燕归梁》:“雅歌长许佐投壶。 无一日,不欢娱。 ”[3]宋代,投壶也成为上至皇帝下至平民日常生活运动的一部分。 而投壶日常化、 生活化的趋势进一步影响了宋代士人的生活审美取向, 使得以审美的心态看待生活、 享受生活成为宋代士人的审美人生境界。 换句话说, 宋代士人生活美学正是在投壶中得以充分的展现。

一、礼仪——遗风流变的“礼之转向”

投壶是我国兼具礼仪教化色彩与游戏娱乐趣味于一体的运动。 它形成于春秋战国时期, 于魏晋南北朝时期进行了创新,至宋代出现了复归古礼的投壶新格。 投壶以礼仪为导向经历了 “尚礼——娱人——复礼”的演变过程。

投壶来源于古代射礼, 最初是上层统治者燕饮过程中的礼仪化活动。 投壶于春秋战国形成之际,它被定性为礼而存在。《左传·昭公十二年》曰:“晋侯以齐侯燕,中行穆子相,投壶。 晋侯先,穆子曰:‘有酒如淮,有肉如坻。 寡君中此,为诸侯师。 ’中之。齐侯举矢,曰:‘有酒如渑,有肉如陵。寡人中此,与君代兴。’亦中之。”[4]可见,这一时期的投壶更多作为贵族阶层的高雅文化,属于一种雅礼。或者说, 投壶虽然是宾客为了娱乐而产生的一种活动,但是它仍然是以礼为主,娱乐次之,即“投壶者,主人与客燕饮,讲论才艺之礼也。”[5]《礼记·投壶》中更是将这种投壶之礼进行了细致的区分,仅仅是在投壶开始之前宾客之间的反复请让之礼,便充斥着浓厚的尚礼之风:

投壶之礼,主人奉矢,司射奉中,使人执壶。主人请曰:“某有枉矢哨壶,请以乐宾。 ”宾曰:“子有旨酒佳肴,某既赐矣,又重以乐,敢辞? ”主人曰:“枉矢哨壶,不足辞也,敢固以请? ”宾曰:“某既赐矣,又重以乐,敢固辞? ”主人曰:“枉矢哨壶,不足辞也,敢固以请?”宾曰:“某固辞不得命,敢不敬从? ”[6]

魏晋南北朝时期, 投壶开始进入普罗大众的日常生活中,出现了许多消遣娱乐的崭新技法。颜之推在《颜氏家训》里介绍投壶:“投壶之礼,近世愈精,古者,实以小豆为其矢之跃也,今则唯欲其骁,益多益善,乃有倚竿带剑,狼壶豹尾,尤首之名,其尤妙者,有莲花骁,汝南周瓒、弘正之子,会稽贺徽,贺带之子,并能一箭四十余骁。 贺又尝为小障,置壶其外,隔障投之,无所失也。 至邺以来,亦见广帘、兰陵诸王有此校具,举国遂无,投得一骁者。 ”[7]从文中可知,魏晋时期投壶的花样极其丰富,擅于投壶的人还可以做到“隔障投之,无所失也”。 投壶也不再是上层统治者的专属活动,它开始成为各阶层日常生活一部分。 这一时期涌现出诸多技法高超的投壶高手。 《晋阳秋》描写王胡之可以闭眼投射, 投射技法更是高超:“王胡之善于投壶,言手熟可闭目。 ”[8]不仅如此,《南史》记载:“齐竟陵王常宿宴,明将朝,见柳恽投壶,骁不绝停,与久之,进见遂晚。 齐武帝迟之,王以实对,武帝复使为之赐绢二十匹。”[9]足以见魏晋时期的投壶风气盛行, 以及当时对娱乐性的游戏行为的宽容。更重要的是,这一时期的投壶已经不单是男子的专利,也开始进入女性的生活中,如《晋书》:“石崇有妓,善投壶,隔屏风投之。 ”[10]石崇家中的女妓已经能做到“隔屏风投之”,这充分说明魏晋时期投壶成为不限性别的一项生活活动。 此外,投壶也成为道教的重要文化组成之一。 葛洪在《神仙传》中有两句写到“玉女投壶,天为之笑。 ”[11]可见,投壶已经不仅仅作为现实人们的游乐活动而出现, 也成为道教中的神仙活动的一部分。这种现象说明投壶逐渐带有仙人化特征,成为道教仙人重要的生活标志之一。至此,投壶成为魏晋南北朝时期最受欢迎的游戏活动之一, 投壶技法的多样化、投壶人群的大众化、投壶运动的仙人化,使得投壶改变了以往以礼为本、娱乐次之的模式,投壶运动走向全面娱乐化的风格转向。

投壶发展至宋代, 一转之前过度娱乐化的风格,出现了以“复礼”为目的的娱乐活动转向。从魏晋至唐代,投壶增添了极为丰富的娱乐色彩,不仅在玩法上丰富多样,而且技法上也层出不穷。出于对观赏性与娱乐性的过分看重, 投壶礼的本质遭到了一定的削弱,而且随着市民阶层的增多,投壶也陷入过度娱乐化的风格转向。 随着宋代商品经济的繁荣,市民阶层壮大,投壶的参与主体涉及面更广,涵盖了统治者、士大夫、民众三个阶层。但是宋代理学兴盛,使得这种过度娱乐化的景象,引起了当时统治者以及一部分士大夫阶层的警惕。《渑水燕谈录》 云:“司马温公既居洛, 每对客赋诗谈文,或投壶以娱宾,公以旧格不合礼,意更定新格,以为倾邪。 险伪不足为善, 而图反为奇箭多与之算,如倚裘、带剑之类。今皆废其算以罚之,颠倒反覆,恶之大者,奈何以为上赏,如倒中之类,今当尽废壶中算,以明逆明。 大抵以精审者为上,偶中者为下,使夫用机徼幸者,无所措手。 此足以见公之志,虽嬉戏之间,亦不忘于正也。 ”[12]宋代儒学家司马光也喜欢投壶, 但是他认为投壶最重要的并不是娱乐性,而是投壶过程中能否正人身心。如在《投壶新格》中,他把投壶认为是一种君子心性涵养的重要功夫:“投壶,射之细也,古者君子射以观德,为其心平体正,端一审固,然后能中故也,盖投壶亦犹是矣。 ”[13]不仅如此,他还把投壶认为是一种礼的“正道之根抵”:“夫投壶者不使之过亦不使之不及,所以为中也,不使之偏陂流散,所以为正也,中正道之根抵也。 ”[14]值得注意的是,投壶复礼运动实质是投壶的“育人”与“娱人”两种基本功能之间的相互碰撞。 而且投壶新格的出现以及文人阶层对投壶过度娱乐化的质疑与矫正, 也致使投壶失去了文化层面的支撑。 但是广大的投壶爱好者并不以此为意,仍然“尽日投壶笑未回”[15],以娱人的基本功能为要。

投壶在时代的更迭与社会的变迁中呈现出曲折往复的周期性变化。在这个过程中,投壶从礼仪活动逐渐转变为娱乐性的游戏, 成为普罗大众生活中不可或缺的一部分。但是,投壶过程中仍然存在着许多纷繁复杂的礼仪, 与原来的古礼始终没有脱离开来。因而,投壶是宋代统治者、士大夫、民众生活中“礼”的重要组成。

二、游艺——文人雅趣的“文之具象”

宋代是一个商品经济极度繁荣的朝代, 而物质财富的增加也促使人们寻求个体生命的发展,寻求娱乐活动的多样化。 投壶则是这一时期娱乐活动的典型代表, 它既是一种雅俗共赏的游戏活动,也代表了士大夫阶层的游艺文化。以游艺为导向的投壶展现了“修身-游戏-射艺”三重风格。

投壶蕴含着礼仪教化的色彩, 但它不单纯以此为主要目的, 也注重内在修心与外在强身的修身之道。 投壶自诞生以来, 就承接了礼的伦理思想, 这既使得投壶取得了文化层面上的支撑与合法性,也赋予了投壶“礼”的本质内涵和“以礼育人”的文化担当。 投壶的方法很简单,但是投壶过程中蕴含着繁杂的礼仪规范。 这种礼仪规范伴随着投壶过程的进行逐渐内化于投壶者的内心,并逐渐形成一种道德自觉。 在投壶逐渐娱乐化的过程中,道德自觉也不会消失,或者说,由“礼”转化而来的道德自觉使得投壶运动能够历久弥新,并作为一种修心的活动流传下来。 宋代吕大临认为投壶可以正心、正德:“虽弧矢之事虽不能行,而比礼比乐,志正体直,所以观德者犹在,此先王所以不废也。 ”[16]所以,司马光在《投壶新格》中把投壶运动的修心功能进一步深化, 把它定性为一种“治心”“修身”“为国”“观人” 的圣人之道:“投壶可以治心,可以修身,可以为国,可以观人。 何以言之? ”[17]但是,投壶不仅仅只有内在修心的功能, 还有外在强身的功能。 前面提到投壶源于射礼, 射礼是诸侯之间宾客在燕饮期间举办的一种活动,目的是用以观察双方军事实力的强弱,带有一定的比武色彩。 所以由射礼简化而来的投壶本身带有的一定的技艺比拼与强身健体的成分。 投壶以胜负为结果,以饮酒为惩罚。因而为了赢得胜利, 投壶者需要不断锤炼自身的技巧与锻炼自身的体魄。 因此,投壶也是一种外在强身的运动。

投壶既是一种礼仪,也是一种游戏。游戏是人天生的本性,或者说,人只有是完整的人时,他才会进行游戏活动。 处于游戏中人的状态才是活在当下的状态,只有处于活在当下状态中的人,才可以称之为完整的人。“夫投壶细事,游戏之类,而圣人取之以为礼。 ”[18]《投壶新格》中把投壶归类于游戏,既因为其娱乐化的特性,也因为通过游戏可以过渡到“礼”与修身。如果想要感悟“礼”与修身,往往以阅读晦涩的古代典籍与聆听枯燥的老师教诲。但是在这种学习的过程中,大部分人极难体会到其中所蕴含的义理, 不仅因为这种义理缺乏生动的描绘, 还因为亲身实践的匮乏。 基于这种原因,蕴德育于游戏,把充斥着礼仪色彩的投壶转变成游戏,体悟投壶中的礼仪规则,使得投壶深受士大夫的欢迎。 士大夫阶层在投壶过程中感受其中活在当下的状态,体会崭新的德育方式,既可以得到心灵的净化, 也寓教于乐, 感受其中的乐趣所在。 而通俗化、 娱乐化与多样性的投壶游戏吸引了越来越多的人加入到其中, 宋代投壶游戏的参与主体逐渐下移。 宋代潜在参与群体的增加,也使得投壶游戏实现其自身的文化担当与德育功能成为可能。但是宋代投壶游戏的极大盛行,间接地导致其本身文化与德育功能的削弱, 投壶游戏陷入过度娱乐化泥潭之中。 投壶的过度娱乐化现状与士大夫复归古礼的“新格”革新产生了激烈的碰撞,这也为投壶游戏接下来由盛转衰埋下了伏笔。

投壶蕴含着儒家礼仪色彩, 是集儒家六艺之“射”与“礼”于一体的运动。《周礼·保氏》有云:“养国子以道,乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。 ”[19]儒家六艺的概念以此为主,包含了现在的政治、体育、艺术、算术,可谓无所不包,以此教导弟子得以尊王道、明等差、知礼仪、善交际。以《论语》中“志于道,据于德,依于仁,游于艺”[20]的观点来看,投壶就是“游于艺”的典型展现。在理学兴起的宋代,儒家思想有着极其重要的影响, 不仅推动了投壶运动的发展,也催生了士大夫阶层复礼运动的出现。前文提到,投壶是一项充斥着礼仪色彩的游戏,但是投壶并没有被主流社会所摒弃, 它仍然作为“射艺”而为广大士大夫阶层所接受与喜爱。士大夫认为通过对投壶礼仪与技巧的学习可以处于一种悠游的状态之中, 这个游戏的过程是能够带来身心愉悦的。 或者说,士大夫认为对投壶“射艺”的学习,能够到达一种涵泳之境,也就是所谓的“内外交养”和“本末兼该”。 而这种“游于艺”的日常玩耍,也蕴含了一种投壶内在之“礼”在士大夫游玩中生根发芽的意蕴。随着对“射艺”的不断深入,这种内在之“礼”也会衍生出“视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义”的君子人格。

宋代投壶在娱乐化与礼仪化的碰撞之中呈现出纷繁复杂的多重性变化。在这种风格变化中,投壶成为宋代统治者、士大夫阶层、市民群众所钟爱的娱乐活动之一。士大夫阶层以投壶之礼为正德、修身的必要方式, 以投壶游戏为陶冶闲情逸趣的日常活动,以投壶之艺为理想人格的内涵体现。因而,投壶是士大夫雅趣生活“文”的具象呈现。

三、生活——鸢飞鱼跃的“美之道韵”

投壶作为一种“礼”与“艺”的游戏,贯穿于宋代士大夫阶层的日常生活。士大夫在投壶之礼、投壶游戏、投壶之艺的影响下,以生活为导向形成了“玩壶-学礼-悟道”的生活审美。

宋代士大夫将投壶升华为了一种“玩壶”的生活审美。 周彦质的七言绝句《宫词》:“永昼嫔嫱小燕阑,投壶雅戏集清欢。 众中最觉天机巧,平送筠筹觅倚干。”“投壶雅戏”四字将宋代士大夫对于投壶的态度极其巧妙地表达出来。自古以来,雅戏为中国人所钟爱,雅戏之中也包含了“玩”与“美”。而“玩壶”则代表了宋代士大夫阶层的雅戏,士大夫将“玩壶”置于审美层面,这里的“玩”代表了宋代士大夫的生活态度与人生追求。 士大夫在“玩壶”的审美体验中获得了超越生活物欲与功利求索的纯粹快乐。 因此,“玩壶”即是宋代士大夫的“玩壶求真”,在“玩壶”中收获精神的愉悦,感悟人生的真谛。 一如卢钺的七言绝句《投壶》所说:“离骚课罢便投壶,长日身心得自娱。 多少论筹闲殿最,始终中节定工夫。 ”此外,“玩壶”逐渐发展为一种士大夫对投壶运动的“癖”。 “世人但有殊癖,终身不易,便是名士。如和靖之梅,元章之石,使有一物易其所好,便不成家。 ”[21]因而,“癖”也是宋代文人之所为文人的原因。 宋代士大夫的投壶癖使得他们所产生的投壶情深的痴癖转化为一种生活与审美的融合。可以说,“玩壶”是宋代士大夫闲情逸趣与生活审美的标志。

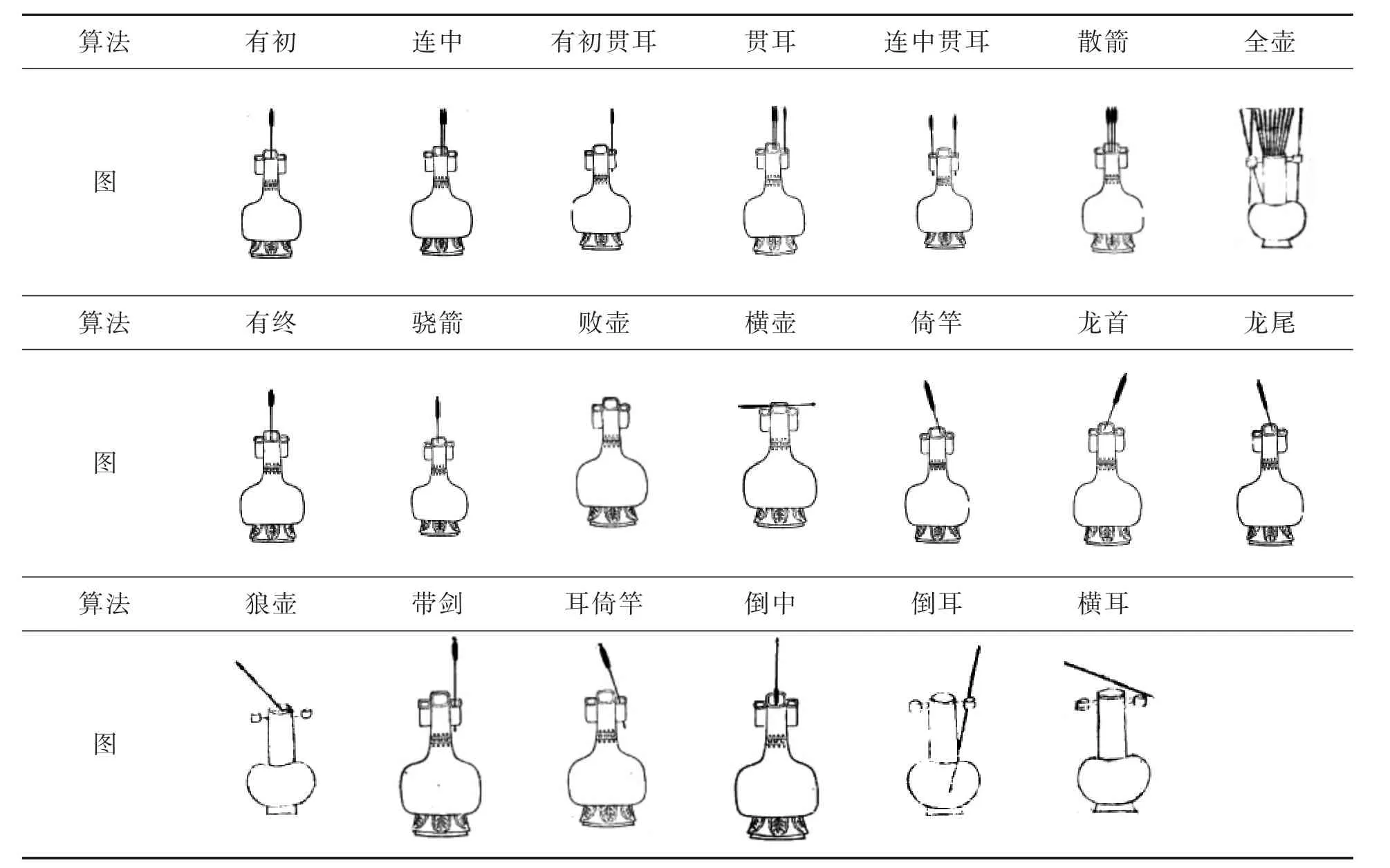

投壶之礼是宋代士大夫生活细节的审美经营。 生活往往由无数个生活中的细节构筑起来,这些生活中的微小处是审美经营的最佳方式,也是生活美学最好的催发之处。 投壶之礼作为投壶中最重要的细节, 以其独特与严格的尺寸与规则为宋代士大夫所接受, 逐渐演变为士大夫生活细节的一部分。“余今更定新格,增损旧图,以精密者为右。 偶中者为下,使夫用机徼幸者无所措手焉。壶口径三寸,耳径一寸,高一寸。实以小豆,去席二箭半,箭十有二,长二尺有四寸。 以全壶不失者为贤,苟不能全,则积算先满百二十者胜,后者负,俱满则余算多者胜,少者负。 为图列之左方,各列图释其意。 ”[17]司马光不仅对壶有着严格的规格,而且所用箭的数量与尺寸均有着细致的规定。 他还把投壶胜负的计算法则以20 幅绘图呈现出来,让人一目了然(表1)。 这种对器物与算法细节的精密要求,强调了投壶之礼的严谨态度。同时围绕投壶算法的20 幅绘图既是对规则的详细介绍,也是对投壶美感的精细描述。 通过尺寸细节的精密设计与算法绘图的解释性说明, 投壶之礼的整体审美效果得到最大化。不难看出,针对投壶之礼的细致经营, 繁琐的投壶之礼经过审美的处理和细节的点化变得雅致考究, 使得投壶运动也充满着审美享受。 投壶运动中精细化与雅致化的“礼”也转变为审美标尺,浸润于宋代士大夫阶层中。士大夫在恪守投壶之礼的审美经营下全心、全身、全力地深入生活,用生活的细节审美化日常生活,得以悠游自在地品味生活。

表1 《投壶新格》投壶绘图

生活之道由宋代士大夫对投壶的格物穷理而朗现。理学在宋代影响极大,是宋代士大夫阶层的主流学术文化。其中,格物穷理主要由宋代哲学家程颐与朱熹提出,他们认为“凡一物上有一理,须是穷致其理。 穷理亦多端:或读书讲明义理;或论古今人物,别其是非;或应接事物而处其当,皆穷理也。”[22]朱熹把格物解释为:“格,至也。物,犹事也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。”[23]5因而投壶运动作为宋代士大夫的生活之事, 也成为格物的对象。 “玩壶” 则是士大夫的主要格物方式,“玩壶求真”则是穷理的目的所在。 然而这种格物方式并不是刻意的, 它是一种随顺人的内在本性的格物方式。值得注意的是,这里的“玩壶”的“玩”是一种审美的格物态度,或者说,宋代士大夫将投壶上升到了“活泼泼地”审美境界。 在“玩壶”的格物过程中, 士大夫于不经意间学习投壶运动内在之“礼”,并且逐渐把这种“礼”内化于他们的日常生活之中, 成为生活的细节。 他们在这种生活细节的审美经营下,得以穷究投壶之理。 “所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。 盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。 是以大学始教,必使学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。 至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到, 而吾心之全体大用无不明矣。 ”[23]8所以,士大夫穷究投壶之理的最终目的是体悟生活中的普遍之理,也就是生活之道。当士大夫经历了“玩壶”“学礼”“悟道”的格物穷理路径后,生活之美也就不再遥远了。

投壶运动在审美与生活的圆融统一中呈现出由表及里的递进性变化。在这种过程中,投壶将审美作为一种自然而然的生活意识与生活方式。 宋代士大夫阶层在投壶中进入“人与物化”、“神与物游”的审美佳境,以审美之心投壶、玩壶,感悟生活美学与生活之道中“鸢飞鱼跃”的境界所在。因此,投壶是士大夫阶层生活之“道”的践履途径。

四、结语

源远流长的投壶文化展现了娱乐与生活的双重统一。投壶作为宋代士大夫阶层生活的一部分,既是传统礼文化发展的缩影, 也是日常生活的闲逸雅趣,更是生活之道的审美之维。在礼仪、游艺、生活三个维度下, 投壶彰显了士大夫严谨的审美标准、“玩”的审美眼光、雅致的审美境界,也将中国哲学中“心物交感”的观念融入了其中。 宋代士大夫在投壶运动中挖掘审美因子, 于生活中超生活,于投壶中觅审美,实现生活与审美和谐统一。