猎猎东风吹号角,闪闪红星耀甘孜

2023-12-29章梦晗

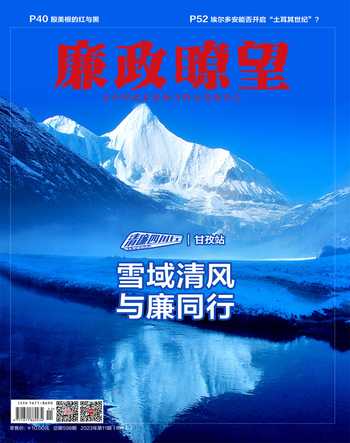

处于西藏高原东部、四川西部的甘孜州高山林立,地形崎岖。这里既有绵延冰山,也有绿茵草地,然而在冰雪与沃土覆盖之下,红色情感却深沉又蓬勃。

从1935年5月至1936年7月,中国工农红军第一、二、四方面军先后在甘孜的泸定、康定、丹巴、道孚、炉霍、甘孜、白玉、巴塘、得荣、雅江、理塘等地有过不同时间的停留。1936年,红二、六军团为北上抗日,也从云南进入甘孜涉藏地区与红四方面军胜利会师。

之后,在中国共产党的带领下,无论是1950年到1954年甘孜解放、西藏和平解放时期,还是1956年到1959年民改平叛、“四反”运动时期,抑或是1960年至今和平稳定发展时期,甘孜这片土地都闪耀着红色光辉。

经历了动荡与变革,在黑暗与光明的碰撞之中,革命先辈们在这里倾洒热血、不畏牺牲,只为了红色革命之火能融化高原的坚冰,为这里的人民带来光明和希望。

如今,甘孜州红色文化与本地文化融为一体,红色故事延续着团结、友爱、奋斗与奉献的民族之魂。今年5月,廉政瞭望·官察室记者踏上这片红色土地,重温吹遍雪域的红色赞歌……

长征精神闪耀高原

尽管地处险要之地,但甘孜州留下的红色记忆却丰富而生动,特别是长征精神,随着红军的步伐闪耀在这片土地,如今仍熠熠生辉。

“夺取泸定桥当日中午,红2师4团在泸定县泸桥镇沙坝村天主教堂召开会议,研究夺取泸定桥。”在飞夺泸定桥纪念馆,讲解员杨凡回顾起这场长征中的重要战役,对资料中红军战士们展示出的奉献精神与革命激情难以忘怀,“会上决定选出22名战士组成突击队,在定人选时,要求独生子女不参加,但当时很多将士还是举手,都说自己不是独生子女。最后选定的22人都是共产党员或者入党积极分子。”

1935年5月至1936年7月,中国工农红军第一、二、四方面军在长征途中先后进入甘孜州,活动时间长,所涉地域广,所处环境最艰险,行军总里程达到了5787公里,在整个红军长征史上实属罕见。其间红一方面军飞夺泸定桥,惊天地、泣鬼神,中外闻名。

在中革军委作出夺取和控制泸定桥的部署后,刘伯承、聂荣臻率领的右纵队和林彪率领的左纵队夹河北上。左纵队红4团接到5月29日必须夺取泸定桥的电令,翻山越岭,击溃阻敌,昼夜冒雨急驰240里,于29日早晨赶在国民党大军之前到达泸定桥。

最终,红4团发起夺桥战斗,用全团强大的火力为22名勇士打掩护。冒着对面敌人的枪林弹雨,尽管铁索被烧得滚烫,有的战士手被烫伤,失去掌纹;尽管铁索摇摆,有的战士难以支撑,掉下汹涌江水,但勇士们仍旧攀爬着铁链勇往直前,最终击溃守敌,打通了北上抗日的通道。毛泽东同志也为此写下了“大渡桥横铁索寒”的千古绝唱。

就在离泸定桥不远的地方,岚安乡坐落于群山之中。1935年11月,红四方面军一部经过此地,对国民党敌军进行围歼,建立了区乡苏维埃政府。红军在岚安带着本地群众打土豪分田地,与群众建立了紧密的联系。但敌军穷凶极恶,在12月26日这天对留下驻守的红军战士以及家属实施迫害……

当时村上的铁匠贺吉明曾与岚安乡文化站站长黄伦贵回忆这段往事,感觉一切还历历在目。12月26日早晨,下了一层厚厚的雪,在红军干部审问背叛组织、迫害区苏维埃政府政治委员罗基明的龚万学时,警戒人员来报,国民党16集团军315团已到。为了引开敌军,23名红军将315团引上乌坭岗。因为退路被切断,红军们只能往山上爬,最后爬上草坡到石笋上已无路可走,大雪把一切封死,脚下是万丈深渊。绝路下,排长率先走向岩边说:“我是共产党员,决不当俘虏!”,说完纵身跳下悬崖,身后班长与战士们也相继跳下。这一幕被贺吉明目睹,深深记下。

飞夺泸定桥是勇是猛,是智是坚;23名红军跳崖就义,是勇是节。无论行至哪里,红军都带给人民希望的种子,在这片土地上播撒,成为了红军精神在甘孜长征中永远的精神缩影。

汉藏一家情动雪山

在丹巴聂呷乡甲居藏寨,\"一山有四季,十里不同天\"嘉绒藏族民居点缀山间。向高处望去,石木结构的丹巴藏民独立师师部旧址映入眼帘。曾经,丹巴藏民独立师师长马骏就在这里和山下的红军遥遥相望。

马骏的藏文名字为麻孜阿布,据马骏外孙土登回忆:“红军到达小金县后,丹巴群众及土司对共产党缺乏了解,阿爷被派去打探红军的情况。他看到红军为了不打扰百姓睡在街道上,即便树上结满了果子也不随意采摘,又听到共产党为穷人打天下,很受触动,便决定给红军带路、当翻译。”

“后来,为适应丹巴地区革命发展的需要,丹巴藏民独立团成立,马骏被任命为团长,这是第一个以藏族同胞为主体的民族武装。”中共丹巴县委党史研究室主任周晓蓉介绍道,1936年初,丹巴藏民独立团扩编为丹巴藏民独立师,红军又派出100多人到该师任职,派去的汉族同志一律着藏族服装。全师规模最大时,发展到2000人左右,大部分为藏族同胞。

随着不断深入甘孜,一路雪山连绵,头痛、眩晕、呼吸困难的感觉越来越明显,大自然在这里显示出它的无比威严,红军在甘孜州的前进道路也愈发艰难。据开国十大元帅之一的徐向前回忆:“从丹巴至道孚......海拔五千多米。站在山脚,当地最低气温在零下30摄氏度左右,最高温度也在零度之下,但很多红军却穿着单衣,有的人甚至光着脚……”在本地向导的指点下,红军用刺刀或铁锹在陡峭坚硬的雪地上挖出一些踏脚孔,后面的战士们咬牙坚持,紧紧跟随着前进。

一路走来,红军与涉藏地区群众之间互帮、互敬的故事不绝于耳。

据巴塘县委原副书记李应泉介绍,红军进入巴塘县境以后,沿途张贴广告,彰明藏人,晓示沿途僧俗民众安居乐道,协助红军通行。用藏汉文书写“我们是红军,是穷苦人民的队伍”和“兴盛番族”之类的宣传标语。在白松休整时,派出医生给留在村里的老人治病;把群众丢在地里的生产工具拾回来,摆放整齐;见群众的稻田干了,又派出战士给稻田灌满水。群众回来看见,感动得流下热泪。

在如今的甘孜县城老街,修葺过的藏族民居崭新而漂亮,但在几十年前红军到达甘孜县时,脚下还是泥泞的乡路。朱德总司令到达甘孜县后就曾借住在路尽头的一间两层藏居。如今,这里属于当时房主人骞大的外孙女向巴泽玛与丈夫宋长生老人。夫妇俩如今还住在这间承载着红军记忆的民居中,精心保护,异常珍惜朱德总司令曾经住过的房间。

向巴泽玛说,自己的母亲曾跟她回忆,朱德总司令和红军到时不打扰、不进门,很多将士就睡在街上。“没伤害我们,不像国民党传的那样。”后来朱德总司令住进来,随行的警卫员只有十来岁,还给家里人做饭。临行前,朱德留下欠条,写着“以后共产党忘不了你们,借了200斤大米”。

今年84岁的老战士多加跟记者谈到过去的日子时每每难以自持,眼泪不住地流。“我爷爷被地主迫害,眼睛被挖,在解放军到来前我没穿过裤子鞋子。”在离甘孜县城不远的斯俄乡布绒朗山上,中国人民解放军第十八军(以下简称“十八军”)在此建设抢修甘孜飞机场时留下的一排排窑洞依山而建,层次分明,虽然有不同程度的损毁,但这里仿佛仍旧回荡着军民一心建设机场的号子。1951年,十八军对涉藏地区群众的帮助让许多本地群众自发加入机场的建设,多加也成为一名帮工,“那时我的母亲告诉我,共产党到我们这里来解放我们,对我们很尊重,去工作还给我们铜洋,不吃人民的一分钱。后来我当了兵,汉族指导员和班长教导我们学知识,解放之后我在生产队,更觉得国家培养我,我要去给人民办事。”

在得荣,当年贺龙、任弼时率红二军团出滇入川,过岗曲河经得荣县向甘孜县进发,“牛圈边上的支委会”“下拥村民给红军架桥”等红色故事广为流传;在乡城,萧克、王震率红六军团从云南中甸出发,翻越大小雪山,在此休整一周,汉藏军民情的故事传颂至今。

闪闪红星照耀甘孜州,为涉藏地区群众带来了解放的希望,而共产党人一路走来也少不了涉藏地区群众们的帮助,军民鱼水之情如今仍沿着山间潺潺流水浸润民心。

廉声朗朗代代相传

在炉霍有一个名叫虾拉沱的小村庄,全村123户人家有80%都是红军的后代,因此这里也被称为“红军村”。今天,虾拉沱村机械化农业生产、旅游开发、民族特色庭院经济链等多元化产业结构已经初步构建,在红军文化、藏汉文化的共孕和交融中,虾拉沱村正努力打造成独具特色的康巴第一村。

5月的炉霍,高原草场还未全绿,山谷间颇有些呼啸盲风,吹得人睁不开眼。而就在劳动节期间,炉霍县重新举办了一场意义非常的运动会。红军村的红军后代们专门组成一个方队,纪念、回忆红军先辈。

炉霍县人大常委会原主任魏雨良今年69岁,在观众席观看红军后代方阵走过时他不由得泪水盈眶。“我的女儿就在方阵里,我们红军后代在这里长大,看到运动会重新举办,我们深深感受到党对我们红军后代的记挂。”

红军长征期间运用体育手段和方法与军事实务相结合,是红军长征体育运动显著的特点。切实把体育的强身功能和竞技拼搏精神与长征吃苦耐劳精神紧密结合,培育了红军无坚不摧的革命意志。

时间倒回87年前,1936年4月16日,在朱德的领导下,炉霍寿灵寺成立工作组,红军赶在5月1日之前修建了运动场,他们决定用运动会的形式为过草地“誓师”。5月1日,红军在这里举行了长征史上的一次独一无二的运动会,朱德总司令亲自担任运动会的总指挥。当时的竞赛项目有篮球、赛跑、跳高、跳远、跨越障碍、刺杀、掷手榴弹、识图、测距、识别地形地物等,还特设过草地实用项目烧牛粪比赛。

在茫茫无人区草地上,红军战士没有什么补给点可以获取物资。不仅食物匮乏、衣不遮体,就连烧水做饭的燃料都只能用牛马粪。根据这一实际情况,朱德提议将烧牛粪作为比赛的“压轴项目”。比赛获胜的条件很简单,就是看谁先把牛粪点着并生起火苗。红军长征期间运用体育手段和方法与军事实务相结合,是红军长征体育运动显著的特点。切实把体育的强身功能和竞技拼搏精神与长征吃苦耐劳精神紧密结合,培育了红军无坚不摧的革命意志。

魏雨良的父亲魏任才曾是三十军八十八师的一名红军。“我的父亲很小就投身革命事业,来到甘孜,在炉霍负伤后留了下来,后来有了我。当时这里的涉藏地区群众对留下来的红军很好,几乎每家每户都供养着一两个受伤的红军,条件好点的人家,还自发供养更多。”魏雨良说,父亲所在的部队到达炉霍时有许多伤员,一开始涉藏地区群众们还因为之前国民党传的谣言害怕红军,后来村民们看到红军守规矩、不伤害涉藏地区群众,渐渐开始沟通。“之后涉藏地区群众还教红军如何辨认野菜、草药。在当时的运动会上,也有辨野菜、认草药的比赛。”

魏雨良回忆起父亲时说,尽管父亲没读过书,但是他一直牢牢记得自己是一名共产党员。“在我参加工作之后,他一直告诫我要堂堂正正做人,为群众服务。一开始我去民族贸易公司,父亲还担心我算不对给国家带来损失,不让我去。后来渐渐年长,调动到工商局、财政局,父亲一直叮嘱我要‘干干净净’。清正廉洁就是他对我一生的要求。”如今魏雨良仍旧将自己父亲的话转述给女儿。

宿营在村庄院坝和树下,不进百姓家;骡马不乱放,看管并喂好藏族同胞家的牛羊;尊重当地的风俗习惯;爱护涉藏地区的一草一木。纪律严明的红军依靠作风与真心感动了藏族同胞。

沿着317、318国道一路翻山越岭,连绵的雪山静卧在蓝天之下时不时映入眼帘,当年红军行军路在现代化公路的映衬下显得格外不易。崇山峻岭间蜿蜒的公路在山舞银蛇、原驰蜡象之景中显得格外渺小。如今在色达、甘孜、泸定等地的烈士陵园,长眠的共产党人用生命诉说着理想与信念。先辈的鲜血与汗水浇铸出今日幸福生活的蓝图。