圣洁甘孜,美美与共

2023-12-29邓苗苗

“香巴拉”,在藏语中是人间仙境、净土圣地的意思,它另一个更为人熟知的译称是“香格里拉”。香巴拉是一个虚拟的诗意概念,在广泛流传中,人们赋予了它越来越多的浪漫神秘色彩,并踏上了不断寻找“香巴拉”、寻找精神家园的路。

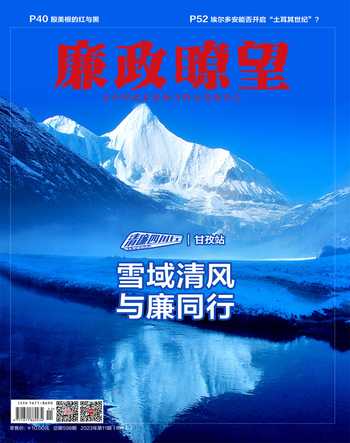

正如“香巴拉”寄托着人们对纯净、圣洁的追寻,“甘孜”一词也寄托着世代生活在这里的人们对“洁白美丽”的向往。

作为新中国建立的第一个专区级少数民族自治州,甘孜藏族自治州地处成都平原与青藏高原之间的横断山脉中部,是四川盆地通向青藏高原的最后一级台阶。在这片15.37万平方公里的广袤土地上,18个县(市)如满天星斗,以各自独一无二的风光、历史、文化共同塑造了大美甘孜、圣洁甘孜。

“根魂”的传承

在纵贯全国的公路网中,有一条国道令无数人魂牵梦萦,称其“此生必驾”。这条东起上海、西至西藏聂拉木的公路,在甘孜境内串起了无数美景。这是一条奇迹般的景观大道,亦是一条将天堑变通途的生命之路。公路在雪山之间、深涧之上蜿蜒盘旋,既让人感佩筑路人的付出,也让人对自然之美、自然之险心生敬畏。

自然对人文的影响奇妙而深刻,人们在剖析自我时,总会从哺育自己的那方水土开始探寻。自然赋予甘孜纯粹的美,也给这里的人们带来了险恶的生存条件。在漫长的历史进程中,人们敬畏热爱这片辽阔无垠土地的同时,也努力寻找与其共存之道。可以说,雪山、草原、河谷、湖泊……这些地理风貌共同塑造了甘孜的人文风貌。

藏学家任新建曾对康巴文化进行概括,他说:“康巴文化具有历史积淀丰富、内涵博大精深、形态多姿多彩、地方特色浓郁的特点和独特的人文魅力。康巴文化的核心是人与自然的和谐统一、人与人的和谐共处、不同文化间的和谐共存的‘香格里拉’理念,和集勇敢、坚韧、精进、博爱、乐天、睿智为一体的格萨尔人文精神。”

“格萨尔”,便是藏族人民集体记忆中的一位英雄人物——格萨尔王。在甘孜的许多县城,都可以看到有关他的元素。

相传,在一千多年前甘孜德格地区的阿须草原,一位名叫觉如的英雄诞生于此。他受命降临凡界,镇伏了食人的妖魔,驱逐了掳掠百姓的侵略者,并和他叛国投敌的叔父晁同展开毫不妥协的斗争,赢得了部落的自由和平与幸福。最终,他统一岭国,尊号为格萨尔,藏族百姓尊其为“雄狮大王”。

作为一名真实的历史人物,格萨尔出身贫苦,身居高位后又潜心为民奉献。他在后人的反复传颂中逐渐神化,被创造了无数动人故事,形成一部壮美的史诗,被称为东方的《伊利亚特》。藏族有句谚语:“岭国每个人嘴里都有一部《格萨尔》。”意思是说生活在雪域之邦的每一个藏族群众,都会讲述《格萨尔》故事。格萨尔的精神通过口口相传、塑像、石刻、绘画等多种形式延续下来,仿佛生命不息,成为康巴文化的根与魂,“体现康巴自然生态与心灵生态融合而生的人文意境和精神内质”。

高原的开阔壮美造就了豪迈大气的英雄气概,也培塑了宽厚坦荡的纯良秉性。在乡城,有一种独特的娱乐方式叫“笑宴”,将这种人文特性展露无遗。

乡城作家夏坝丁真介绍,所谓“笑宴”,就是众人在聚会的场合上互相取笑、互相取悦,借助幽默的语言、丰富的肢体动作开诚布公,其内容丰富,或传情达意、或赔礼道歉、或喊冤洗冤、或表达不满。以前若有官员不作为,在笑宴上会被不留情面地嘲讽,如今,也有一些笑宴会直指当地干部的不当之处。而根据笑宴的规则,被“揭老底”时不可有丝毫不悦之情,不可有点滴仇怨之意。笑宴生动地反映了乡城人的生活状况、思维方式、价值观与审美观,他们用这种类似相声的方式,承载地方文化,抨击不良风气,起到了缓解矛盾、引导教化的作用。

“五里不同音,十里不同俗”“一山一文,一沟一寺,一坝一节”……这些谚语是对康巴文化多样性的生动诠释。身处甘孜大地,人们既能领略到“一山有四季”的神奇风光,也能感受到每个地区在某种共性下,风格各异的文化呈现形式。节庆、歌舞、服装、文学、建筑、信仰等等,共同构成了绚丽多彩的康巴文化。

“居住”的智慧

2020年,考古工作者在稻城一处平均海拔超过3750米,面积约100万平方米的台地上发现了皮洛遗址。整体上看,皮洛遗址是一处时空位置特殊、规模宏大、地层保存完好、文化序列清楚、遗物遗迹丰富、技术特色鲜明、多种文化因素叠加的罕见的超大型旧石器时代旷野遗址。

上世纪40年代,哈佛大学人类学家哈拉姆·莫维斯提出,旧大陆旧石器时代早期存在着东、西方两个不同的文化传统和文化区。这两个文化区域之间的界线,大致经过印度半岛北部呈西北东南走向,这一划分后被人们称为“莫维斯线”。这种按地域划出的古文化先进与落后之分,向来被东亚大多数学者反驳,而皮洛遗址的发掘彻底打破了所谓“莫维斯线”,并将人类登上青藏高原东南麓的历史推进到13万年前。

皮洛遗址这一组来自远古的文明密码,昭示着人类面对苛刻自然条件的坚韧不屈,而如今,甘孜各地不同的建筑也彰显着当地人民的人文特质与生存智慧。

甘孜之景,美在“十里不同天”,甘孜的人文魅力,也在于“十里不同”。道孚的崩科式建筑、丹巴的碉楼山寨、乡城的白藏房、巴塘的红藏房、稻城的黑藏房……甘孜几乎每个地方的建筑都自成风格,这是当地百姓在千百年的时光中探索出与自然相处的最佳模式。他们因地制宜、就地取材,灵活使用土、石、木等不同材料设居造房,浓缩了长期的生产、生活经验。

巴塘当地人介绍,每年入冬后,家家户户都要给藏房涂红泥。乡城同样有这样的习俗。正如当地的一句谚语,“活着要心地纯净,死去要遗骨洁白”,每年藏历正月期间的传召节和藏历新年来临前,乡城家家户户都要采集白色黏土,用纯净水稀释搅拌成白泥浆,倒入长嘴壶中,从房屋顶层墙面开始缓缓浇注,对房屋进行“翻新”。对当地人来说,每浇注一次白泥浆,就相当于点燃一千盏酥油灯,可以祈祷家业昌盛、人畜平安、风调雨顺。

在甘孜民居中,碉楼极具代表性。著名民族史学家、藏学家任乃强先生在经过长期的实地考察研究后,对碉楼的建造技术、外部形制以及内部构造做了详细的描述分析。“夷家皆住高碉,称为夷寨子,用乱石垒砌,酷似砖墙……尤为精美者,为丹巴各夷寨”,其中,丹巴碉楼分布密集、数量最多、尤为精美,被誉为“千碉之国”。

碉楼的起源有对天神供奉的神性说,亦有抵御兵乱的防御说,但无论哪种说法,建造碉楼的砌石技术都显示了当地百姓对石头这一最易获取的建造材料的炉火纯青的运用。任乃强称建造碉楼的砌石技术为“叠石奇技”:“‘番寨子’高数丈,厚数尺之碉墙,什九皆用乱石砌成。此等乱石,即通常山坡之破石乱砾,大小方圆,并无定式。有专门砌墙之番,不用斧凿锤钻,但凭双手一兜,将此等乱石,集取一处,随意砌叠,大小长短,各得其宜。”不需过多的加工,在某种程度上意味着人与自然的紧密连接。

“交融”的史诗

“跑马溜溜的山上,一朵溜溜的云哟,端端溜溜的照在,康定溜溜的城哟……”提起甘孜州,提起州府康定,许多人脑海里会响起一段悠扬婉转的旋律。《康定情歌》这首曾飞向太空的歌谣,承载着质朴的情意。没有人说得清它具体的作者到底是谁,只知其由“康定溜溜调”发展而来,是在汉藏民族长期交流、交往、交融中共同创造而成,既是汉藏交流的结晶,也是汉藏交往的缩影。

作为茶马古道上的重镇,康定很早就与内地进行了联系,是各民族茶马互市、文化交融的桥头堡。康定在古时又被称为“打箭炉”,简称为“炉城”。有一种说法是,这个名字与诸葛亮有关。清康熙四十四年(1705年),位于康定门户的泸定桥落成,康熙皇帝撰写了一篇碑记《圣祖仁皇帝御制泸定桥碑记》,其中提到:“打箭炉未详所始,蜀人传汉诸葛武乡侯亮铸军器于此,故名。”为了“加固”这一说法,还不断衍生出了“让一箭之地”等传说。

故事真假不论,其内核都是汉藏交流下的文化整合以及两族人民对美美与共的向往,正如巴塘、道孚等地修筑有关帝庙。

对文成公主故事的演绎也是如此。唐代文成公主入吐蕃和亲,加强了汉藏双方的经济文化互动,并产生了大量的民间传说,成为汉藏两个民族最熟悉的共同文化记忆之一。甘孜州博物馆副馆长潘敏介绍,康定有一座公主桥,相传当年文成公主进藏时经过了这座桥,百姓为了纪念她而将其命名为公主桥。尽管文成公主的入藏路线并未经过康定,但这也反映了当地百姓对汉藏交往的拥护与感念。

在康定,随着宋元以来,尤其是明清时期商业的发展,汉藏两族人民围绕“锅庄”这一载体,进行了更密切的交融。

“昔明正土司盛时,炉城俨如国都,各方土酋纳贡之使、应差之役,与部落茶商,四时辐辏,骡马络绎,珍宝荟萃。凡其大臣所居,即为驮商集息之所,称为锅庄。共四十八家,最大的有八家,称八大锅庄。”正如任乃强在《西康图经》中提到的,甘孜的“锅庄”一开始并非如今人们更熟知的舞蹈形式,而是一种建筑体,一种集旅店、货栈、银号、衙门、商品集散与转运等多种功能于一体,以家庭为单位的特有商业形态。其中,有因商贸而兴的锅庄,如在道孚等地由陕西商人经营的锅庄,也有官府“应差之役”形成的,或半官半商的。在数十家锅庄的共同作用下,大量川、陕、藏商人涌入康定,城镇兴起,俨然成为“大都市”。

据说,各家锅庄都有藏名和汉名。比如包家锅庄称在明代为土司顶罪,明太祖嘉其忠义而赐姓包,意为“包罪”。而清代时,明正土司和木家锅庄都认为自己是康熙皇帝十三子、雍正皇帝十三弟果亲王与某位藏族贵妇的后裔,把“果”字拆分为“甲”和“木”,就分别为明正土司家的汉姓和锅庄主的汉姓。

与汉地频繁的商业往来为甘孜的发展带来了鲜活的血液,而康巴商人的诚信经营与一诺千金的品格也为他们带来良好的声誉。

据理塘县康巴人博物馆工作人员介绍,康巴商人著名的交易方式是两人将手伸入袖筒,并按照约定俗成的方法出价和还价。用手指比数,如果两次伸指,第一次伸指为十位数,第二次伸指为个位数。这种古老的交易方式可以防止别人知道价格后诈价,有利于维护市场价格秩序,表面上云淡风轻,袖筒之中风起云涌,体现了康巴文化的智慧。

“康定作为茶马古道的重镇,为什么贸易总额在以前能达到全国第三的水平?这与锅庄文化是分不开的。”康巴文化研究院副研究员邓鸿波讲述了一个故事,曾有一名陕西商人来康定经商,收购了大量货物后却因病去世,将货物寄存在锅庄。锅庄主不仅没有私吞货物,还将它们仔细保存,每年定时拿出来摊晒,防止发霉腐变。12年后,商人之子来到康定,锅庄主将货物完好无损地归还。

在漫长的时光中,诸如此类的故事层出不穷。如果说《格萨尔》是一部基于藏民族的壮美史诗,那么,在甘孜大地流传的无数汉藏交往故事也足够构成一部充满笑容与感动的绚丽史诗,互动交融的力量与价值远超人们的想象。甘孜至美,在于自然的山川河谷,在于人文的纯净质朴,更在于交融的美美与共。