阅读测试训练(高中内容第三轮)

2023-12-29设题人|梁开喜

特约主持人介绍

梁开喜:湖南省常德市教育科学研究院中学语文教研员,常德市人民政府督学。在《语文建设》《语文教学通讯》《中学语文教学参考》等报刊上发表教研论文90余篇,主持了《基于单元学习任务的高中语文教学设计研究》等多项省市级课题研究。

(一)阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

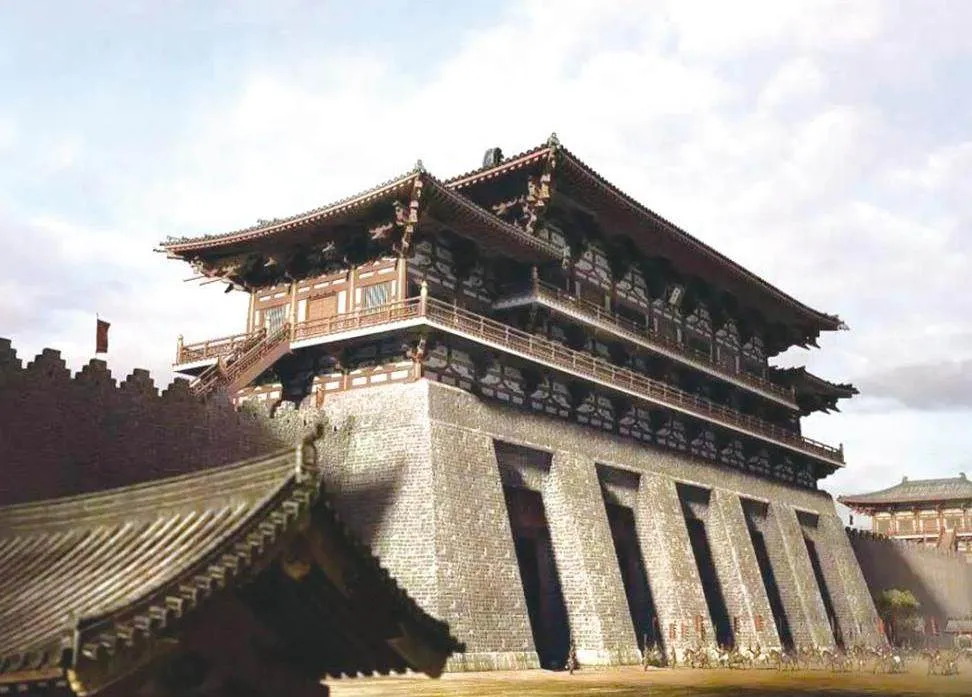

盛唐之音本是一个相当含糊的概念。拿诗来说,李白与杜甫都称盛唐,但两种美完全不同。拿书来说,张旭和颜真卿俱称盛唐,但也是两种不同的美。这两种盛唐在美学上具有大不相同的意义和价值。

如果说,以李白、张旭等人为代表的“盛唐”,是对旧的社会规范和美学标准的冲决和突破,其艺术特征是内容溢出形式,不受形式的任何束缚拘限,是一种还没有确定形式、无可仿效的天才抒发,那么,以杜甫、颜真卿等人为代表的“盛唐”,则恰恰是对新的艺术规范、美学标准的确定和建立,其特征是讲求形式,要求形式与内容严格结合和统一,以树立可供学习和仿效的格式和范本。前者更突出反映新兴世俗地主知识分子的“破旧”“冲决形式”,后者突出的则是他们的“立新”“建立形式”。

“江山代有才人出,各领风骚数百年”,杜诗、颜字,加上韩愈的文章,不止领了数百年的风骚,它们几乎为千年的后期封建社会奠定了标准、树立了楷模、形成正统,是至今影响仍然广泛深远的艺术规范。它们的一个共同特征是,把盛唐那种雄豪壮伟的气势情绪纳入规范,即严格地收纳凝炼在一定形式、规格、律令中,不再是可能而不可习、可至而不可学的天才美,而成为人人可学而至、可习而能的人工美了。那种神龙见首不见尾的不可捉摸,那种超群轶伦、高华雅逸的贵族气派,让位于更为平易近人、更为通俗易懂、更为工整规矩的世俗风度。它确乎更大众化,更易被普遍接受,更受广泛欢迎。

拿颜字说吧,颜以楷书最为标准,它“稳实而利民用”,本就吸取了当时民间抄写书法的特征,日后终于成为宋代印刷体的张本,这是人人可学着写的。它左右基本对称,出之以正面形象。浑厚刚健,方正庄严,齐整大度,“元气浑然,不复以姿媚为念”的颜书,不更胜过字形微侧、左肩倾斜、灵巧潇洒、优雅柔媚、婀娜多姿的二王书及它的初唐摹本吗?

韩文的情况是类似的。所谓“文起八代之衰”“韩子之文如长江大河”,其真实含义也在这里。韩文成为宋代以来散文的最大先驱,“唐自贞观以后,文士皆沿六朝之体,经开元天宝诗格大变……其后韩柳继起,唐之古文遂蔚然极盛”,说明以韩愈为代表的古文是与六朝“旧规”相对立的一种新的文体规范。

杜诗就更不用说了。直到今天,杜甫应用、表现得最为得心应手、最为成功的七律形式,不仍然是人们最爱运用、最常运用的诗体么?七律这种形式之所以为人们所爱用,正在于它有规范而又自由、重法度却仍灵活,严整的对仗体现了审美因素,确定的句型可包含多种风格的发展变化。杜甫把这种形式运用得熟练自如、十全十美,他的许多著名七律和其他体裁的诗句一直成为后人倾倒、仿效、学习的范本。

以杜、韩、颜为代表的文艺巨匠为后世立下了美的规范,如同比他们时间略先的那一批巨匠(以李白为代表)为后世突破了传统一样。这两派人共同具有那种元气淋漓的力量和气势,它们既然大体同产于盛唐之时,被共同视为“盛唐之音”就理所自然。

(来源:《美的历程》 作者:李泽厚)

材料二:

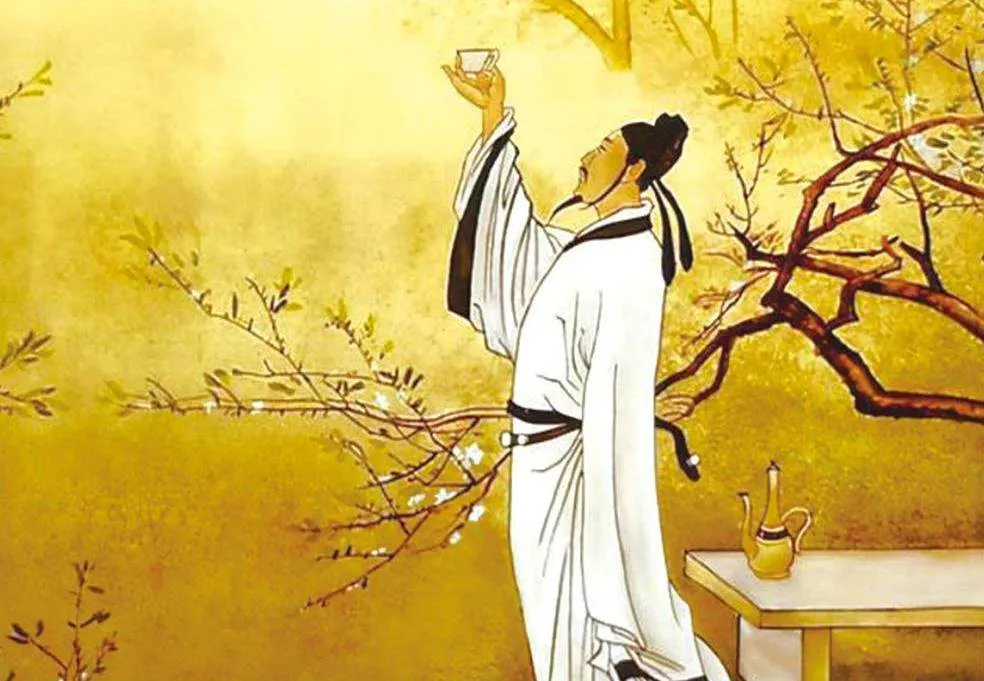

蓬勃的朝气、青春的旋律,这就是“盛唐气象”与“盛唐之音”的本质。盛唐诗歌中普遍存在的“浑厚”“氤氲”的气象,证明它不单是属于某一个诗人的,而是整个时代精神面貌的反映。这气象“如旦晚才脱笔砚”的新鲜,这也就是盛唐时代的性格。它是思想感情,也是艺术形象,在这里,思想性与艺术性高度统一。有人以为只有揭露黑暗才有思想性,这是不全面的,只能说属于人民的作品是有思想性的作品,而属于人民的作品不一定总是描述黑暗的。屈原最有代表性的作品《离骚》,给我们最深刻的印象是强烈追求理想、追求光明,很少具体描述黑暗面。当然,追求光明就会与黑暗面敌对,可是作者究竟是带着更多黑暗的重压,还是带着更多光明的展望来歌唱,这在形象上是有所不同的。盛唐气象正是歌唱了人民所喜爱的正面的东西,这反映了人民力量的高涨,这也就是盛唐气象所具有的时代性格特征。它是属于人民的,它是人民所喜爱的,它是与黑暗力量、保守势力相敌对的,这就是它的思想性。

李白是盛唐时代最具代表性的诗人。李白的《将进酒》,单从字面上看,已经是“万古愁”了,感情还不沉重吗?然而正是这“万古愁”才够得上盛唐气象,才能说明它与“前不见古人,后不见来者。念天地之悠悠,独怆然而涕下”的气象可以匹敌,有着联系;才能说明盛唐的诗歌高潮比陈子昂的时代更为气象万千。我们如果以为“白发三千丈”“同销万古愁”仅仅是说愁之多、愁之长,就还停留在字面之上;深入理解,则会发现这个形象的充沛饱满,这才是盛唐气象真正的造诣。

(来源:《盛唐气象》 作者:林庚)

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A.以李白和杜甫分别为代表的两种“盛唐之音”在艺术规范、美学标准上的追求明显不同,因而美学意义和价值也大不相同。

B.为了方便世人学习和仿效,杜诗、颜字和韩文把盛唐雄豪壮伟的气势严格地收纳凝练在了一定的形式、规格和律令中。

C.杜诗、颜字和韩文所代表的盛唐之美和那种超群轶伦、高华雅逸的贵族气派相比,前者对后代社会和艺术的影响更为深远。

D.林庚认为盛唐气象是一个时代的性格形象,是盛唐诗歌普遍的基调,但这并不代表盛唐没有不同于这个气象或基调的诗篇。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是( )

A.李白的诗歌代表了贵族阶层,是神龙见首不见尾的,也是不可捉摸的,无法学习和模仿。

B.颜真卿的楷书浑厚刚健、方正庄严、灵巧潇洒,是盛唐之美的代表,而且是通俗可学的。

C.“文起八代之衰”的韩愈反对正统骈体文,提倡以古文写作,成为宋代以来的散文先驱。

D.有思想性的作品都是属于人民的作品,揭露黑暗、追求光明、追求理想,为人民所喜爱。

3.结合材料内容,下列选项中,不能支持材料二“盛唐之音”观点的一项是( )

A.出身仕汉羽林郎,初随骠骑战渔阳。孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香。

B.两人对酌山花开,一杯一杯复一杯。我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴来。

C.寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。

D.迎旦东风骑蹇驴,旋呵冻手暖髯须。洛阳无限丹青手,还有功夫画我无?

4.请简要分析材料一的论证思路。

5.请结合材料,谈谈你对“盛唐之音”的理解。

【试题解析】

1.由材料一第三自然段可知,“把盛唐雄豪壮伟的气势严格地收纳凝练在了一定的形式、规格和律令中”是杜诗、颜字和韩文共同的艺术特征,并且,与李白、张旭等人为代表的“盛唐”比较,其艺术表现“更大众化,更易被普遍接受,更受广泛欢迎”,两句话单独来看都没有问题,但这两句话用表目的的连词“为了”连接起来之后,就将行为与结果完全倒置了。

参考答案:B

2.李白的诗歌具有“贵族气派”,“超群轶伦、高华雅逸”是相对于“世俗气度”而言的,“代表了贵族阶层”之说显然是偷换概念。“灵巧潇洒”不是颜真卿楷书的特点,属张冠李戴。“属于人民的作品”是“有思想性的作品”,但“有思想性的作品”不一定是“属于人民的作品”,也不一定是“揭露黑暗”与“追求光明”兼备的,扭曲了文意。

参考答案:C

3.该题考查学生理解文本观点并对材料与观点的关系作出合理判断的能力。A项出自王维的《少年行》,写游侠出征,慷慨豪迈;B项出自李白的《山中与幽人对酌》,写开怀痛饮,酣畅淋漓;C项出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》,写离情别意,境界开阔。只有D项,有人认为是杜甫的作品,也有人认为是“好事者为之”(南宋胡仔《苕溪渔隐丛话后集》),刻画了一个狼狈的失意者的形象,与材料二中论及的青春昂扬、充沛饱满的“盛唐之音”格格不入。

参考答案:D

4.该题考查学生提取主要信息、把握观点与材料之间的关系、厘清论证方法和论证结构的能力,以及逻辑严谨清晰、语言简明通顺的表达能力。所谓“论证思路”,其实就是作者论证某个观点时的思维过程。该题一般的答题规范是:材料的基本结构为……,围绕……这一观点,首先……,然后(接着)……,最后……。

材料一是典型的“总—分—总”结构,作者首先提出了李白和杜甫“俱称盛唐”的看法,接着从“破”与“立”这两个方面给出了理由,然后分别论述了颜字、韩文和杜诗广泛而深远的影响,最后回扣首段,再次强调两种不同的美学样态都属“盛唐之音”。

参考答案:①材料一使用了“总—分—总”的结构;②先由“盛唐之音”的话题引出两种不同类型的美,再分别论述了两种美的不同特点及其审美特质;③然后具体论证了颜字、韩文、杜诗的艺术规范对后世的影响;④最后总写这两种不同风格的美共同构成了“盛唐之音”。

5.该题考查学生理解、提取、概括材料主要观点的能力。材料一着眼于内容与形式的关系,谈到了“盛唐之音”所包含的两种不同的审美形式及其美学价值;材料二从时代精神的角度出发,谈到了“盛唐之音”的本质,并对人民性与思想性之间的关系进行了辨析。明确了两则材料的同中之异,才能避免答案要点重复。

参考答案:①“盛唐之音”既包括雄浑开阔、不拘形式的美,也包括雄豪壮伟、形式严整的美。②“盛唐之音”具有蓬勃的朝气和青春的旋律,气象“浑厚”“氤氲”,充沛饱满。③“盛唐之音”属于人民,是整个时代精神面貌的反映,其思想性既表现为对黑暗的揭露,又表现为对光明的歌颂。

赵 三 板

◎ 江 楠

顺着沙河镇的白鱼坪埠口,往上游十三里,小时候,有个学校就在沙颍河的夹河套里,沙河堤北堤根上。学校里有个赵老师,大号赵红远,负责3个班的数学课。他腋下经常夹着教案和一把三尺长的红枣木直尺,在校园里来回走,嘴里叼着劣质纸烟,那把红枣木直尺就裹在教案本子里。

大家背后都叫他赵三板,意思是再皮的孩子犯了事儿,他保证在三板之内把他打哭。板,当然就是那把红枣木直尺。连不捣蛋的老实男生也怕他:他又不是包青天,他哪一天板下失误,谁消受得了?谁喊一声“赵三板来了”,能把正在树上掏鸟蛋的孩子直接吓掉到地上。

赵老师喜欢抽烟。那年头,普通老百姓吸八分的白鹅,一个鸡蛋换一盒。公社上班吃商品粮的员工吸工字牌,一毛二;或黄金叶,两毛。县委干部吸四毛的大前门,已经是天价。还有一路人也吸大前门——县里公社到大队来回跑的通信员,他们穿丝光袜子,骑着半旧自行车,挎着军绿挎包,里面装着大前门烟盒。他们捡县领导扔的烟盒,里面装上白鹅,装大门面以示自己也等同县委干部。省里的干部据说吸国画小熊猫,少见,更不知道价位。

那时候,小学老师九成是民办教师,月工资七八块钱。赵老师也是民办教师,平时抽的最多的是用学生废旧考卷裹的喇叭筒,卷生产队烟炕的剩烟叶。可能是他烟瘾大,才吸老粗老长的油叶子。我们最害怕赵老师烟吸到半截,突然瞅见烟皮儿上某某的成绩13分,一“高兴”,抡起那把红枣木直尺打谁三板。

赵老师讲数学,一板一眼、照本宣科,偶尔提问,决不允许谁不举手就发言,课堂氛围一点也不生动活泼,但没人敢不认真听课。他会先用直尺在黑板上画个图,然后用力震着直掉粉笔渣儿的黑板,一字一顿地讲:“梯形的面积是上底加下底乘高除二。”几个皮孩子坐在教室后排,鼓着眼睛,坐成木人桩,假装认真听讲,受老鼻子罪了。

赵老师有三必打:上课捣乱必打、无故迟到缺课必打、他的课考不及格必打。

每次期中考试结束,门外的墙边上便趴满一溜儿等待挨板的男生。这些男生每个都少不了——50至59分的一板,40至49分的两板,40分以下的三板,公平合理,童叟无欺,决不缺斤短两。有个同学叫马六马,考了42分,被打了三板,嚎啕了半晌。马六马入学晚、年龄大、个子高,壮起贼胆提醒赵老师他本应该挨两板,结果被打了三板。赵老师和蔼可亲地告诉他:“就你那熊样,下次也及格不了,下次打之前你提醒我,我会少打一板。”

期末考试一结束,便要放寒假,但这次数学考试不及格的家伙千万不要侥幸,以为逃过了一劫,因为过完年开春头一节数学课便会清账,绝不含糊。那时候,有的同学在寒假也老是会梦见赵老师的板子,醒了直打哆嗦,吃着饺子都没肉香味儿。

赵老师有三不打:女生不打、有残疾的孩子不打、偷生产队烟叶送给他不打。

赵老师总在学校伙房炕他的烟叶。趁着午饭后的热灶,他轻轻地揭去锅盖,把阴干的叶子一片一片地贴在土灶内,小心翼翼地往灶膛心拢一点小火,慢慢地焙。一面略冒油再焙另一面,他神情专注而安详,像一个称职的保育员在看护婴儿,没有一点要突发暴戾打人的样子。这个时候,孩子们的好奇心驱使他们凑上去,看看一片一片老油绿的叶子是如何成为烟卷的。

叶子炕透了,赵老师开始切烟丝。粗硬的烟梗子、叶筋抽去不要,把细韧的烟叶卷起来,用伙房冯师傅的剔骨刀切成极细的烟丝,再从怀里掏出个小包,捏出一些薄荷叶的黑末洒进烟丝,拌匀。他又把白油光纸的旧试卷卷成双层筒,顺进一个长竹筒里,纸贴筒壁,然后往里面装烟丝,一下一下墩竹筒,墩实了,再把试卷轻轻往外抽,抽出一点就用糨糊粘一点纸边缝,一直抽出来粘完,一支类似电影里雪茄大小的土制烟卷算是完工了。他一连制个十几根,把剩下的烟丝用一只黑布袋装起来,有一斤多的样子,挂在办公室里的钉子上。这时候,赵老师会轻咳一声:“还看!该上课了。”大家唯恐跑慢,作鸟兽散。

有一个同学想坏他的规矩,他叫赵二车。赵二车与赵老师住在同一个村,是一个赵家,他年龄小,但比赵老师辈分高,平时学习用心,成绩很好,头脑又活,能说会道。赵二车没有因为不及格挨过板子,但有一回因为迟到了半节课,又没有合理的理由,肯定要挨一板子。赵老师板着脸准备“用刑”,不料赵二车突然来了一句:“你不能打我!”赵老师问:“为什么不能打你?”赵二车:“就是不能打!”赵老师:“你说为啥?”赵二车:“因为我比你长两辈儿。”

赵老师先是一愣,然后笑了,笑得很灿烂,笑罢之后,陡然抡圆了那把红枣木直尺,打在了赵二车的屁股上,一边打一边大喊:“二车爷,我打你了!二车爷,我打你了!你看怎么办吧?”赵二车逃,赵老师追,一路狂奔,亲情浓郁泼辣,洒满校园。这一次,足足多打了十几板子。

(来源:《微型小说选刊》)

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是( )

A.红枣木直尺成就了赵老师的赫赫威名,“赵三板”的外号是人们对他的一致称赞。

B.连续罗列“白鹅”“工字牌”“黄金叶”等香烟牌子,揭示了当时社会的腐败现象。

C.马六马多挨了一下打,这提前预支的“一板”伴着赵老师找补的理由,更添风趣。

D.老实男生也害怕赵老师,赵二车同样担心因“板下失误”而挨打,于是攀辈儿讨好。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.小说中“商品粮”“丝光袜子”“军绿挎包”“喇叭筒”等词语让人一下子沉浸在特定的历史时空之中,小说因此充满了强烈的年代感。

B.小说描写挨打学生时做到了点面结合,既有只考42分的马六马、差辈儿的赵二车,也有趴满教室外墙等待挨板的说不上名字的男生。

C.小说先叙述赵老师教育方法落后、教学方式单一,后表现其深受学生敬畏,刻画了一个传统守旧、甘于寂寞、自得其乐的民办教师形象。

D.“赵三板”这个人物并不完美,这一点从“三必打”和“三不打”中得到了体现:“三必打”失之粗暴,“三不打”中又透出了一丝温情。

8.小说为什么要以“赵三板”而不是“赵三尺”为题?请简要分析。

9.小说以赵二车一路狂奔、赵老师一路追打结尾,这样处理有怎样的艺术效果?请结合作品进行分析。

【试题解析】

6. A项中的外号概括了赵老师的形象特征,这一外号更多地表现了赵老师的严厉和学生们对他的畏惧,与“称赞”无关。B项详细介绍香烟牌子,是为了给下文写赵老师清贫的生活提供社会背景,“揭示了腐败现象”之说曲解了作品的主题。D项“赵二车挨打”的原因是“无故迟到”而非担心“板下失误”。

参考答案:C

7.该题涉及文学作品的环境、手法、主题和形象。赵老师是一个个性鲜明的人物,小说后面部分主要表现了赵老师严厉性格的另一面,“深受学生敬畏”于文无据。

参考答案:C

8.该题考查学生鉴赏文学作品中人物形象的能力。尽管赵老师的外号源于“一把三尺长的红枣木直尺”,但毕竟“赵三尺”并不是他的外号,更重要的是,“三尺”是长度,是静态的,代指某种物件;而“三板”是数量,带有动作性,更能凸显人物的个性特点。

参考答案:①赵老师是小说的主要人物,赵老师的外号是“赵三板”而不是“赵三尺”。②“三尺”单指枣红直木尺,“三板”则强调动作性,生动形象地表现了赵老师教育行为的特点。

9.该题因材设题,要求分析鉴赏文学作品的具体内容安排。小说结尾是一段模糊了师生关系的其乐融融的追赶场面,充满了与作品前面部分完全不一样的轻松明快的格调。因此,作答时应该主要结合人物形象的塑造及作品氛围的营造这两个方面作出阐释。

参考答案:①这样的结尾使赵老师这一人物形象更为丰富和立体,生动表现了他单一、严苛、古板的性格之外温暖、可爱的一面,避免了人物塑造的扁平化。②这一结尾运用场面描写,渲染了亲切而欢乐的氛围,生活气息浓郁,妙趣横生。