走近“风景画大师”屠格涅夫: 笔端自然透馨香,诗意哲理聚光芒

2023-12-29

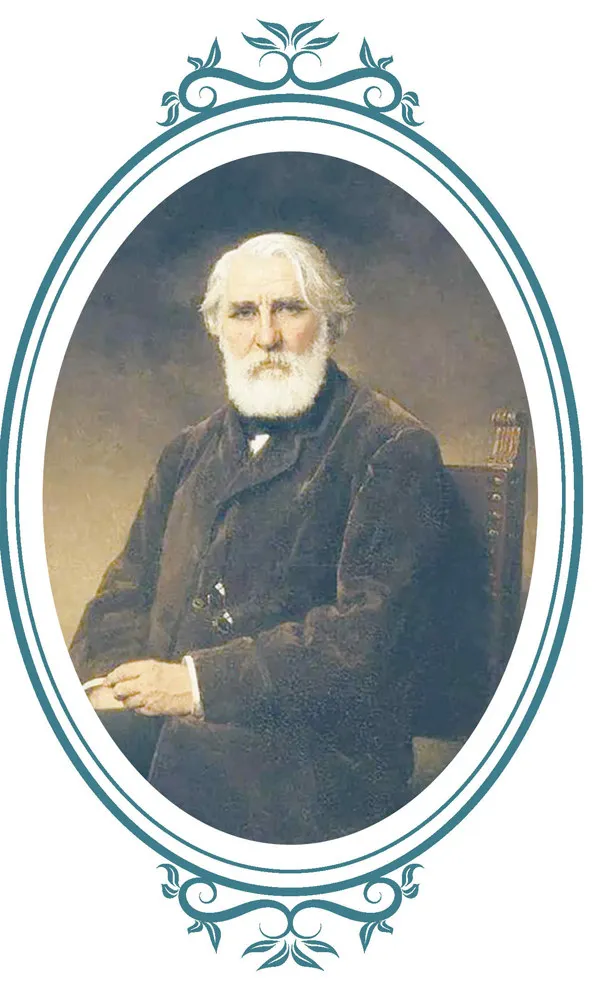

屠格涅夫(1818—1883),十九世纪俄国批判现实主义作家。 他是第一个现实主义精神充分、现实主义手法纯熟的俄国小说家。屠格涅夫的出现,标志着俄国现实主义文学进入了成熟阶段,其代表性作品有:长篇小说《罗亭》《贵族之家》《前夜》《父与子》、中篇小说《阿霞》《初恋》等。

屠格涅夫与陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰并称为俄罗斯文学三巨头。在文学界,他既是一位知名的小说家,又是一位满怀深情的抒情诗人,其作品主题鲜明,结构严谨,语言纯净优美,写实艺术色彩浓厚;尤其善于刻画自然景物,并赋以诗意和哲理,被陀思妥耶夫斯基称为“俄文语言巨匠”,托尔斯泰则称颂他“两三笔一勾,大自然就发出芬芳的气息”。虽然出身贵族,但屠格涅夫自幼厌恶农奴制度,对人类怀着深深的爱意,这种爱不仅表现在他对具有善良、勇敢、坚韧等高尚品德的人的赞美和颂扬,而且表现在他对人类苦难的深深同情。

热考作家

在中国,屠格涅夫拥有广泛而持续的影响力,很多作家都毫不吝啬地表达过对他的赞美和模仿,在沈从文的《边城》《湘行散记》、艾芜的《南行记》、师陀的《谷之夜》等作品中,都可见屠格涅夫的影子。其《麻雀》一文曾入选多个版本的语文教材,随笔集《猎人笔记》被列入统编教材七年级推荐阅读书目。

走近名家

与托尔斯泰的决裂、和解

作为俄罗斯文学的两位伟大人物,屠格涅夫与托尔斯泰之间曾有过一段鲜为人知的嫌隙。屠格涅夫比托尔斯泰大10岁,是托尔斯泰文学之路的引路人,但二人最终因为阶级立场的不同而走向分裂,甚至一度要决斗。虽然这场纷争在朋友们的劝说下得以平息,但此次冲突导致了双方长达17年的决裂。然而,作家的情感是复杂的。虽然发誓老死不相往来,但他们对对方的作品还是相当留意。托尔斯泰的几部作品被译成法语,并由此进入法语世界,正是身在法国巴黎的屠格涅夫组织翻译的。

1878年,50岁的托尔斯泰向远在法国巴黎的屠格涅夫发出一封和解信,而屠格涅夫也和蔼地回应了托尔斯泰。后来的岁月,屠格涅夫一直尽力将托尔斯泰的作品翻译介绍给法国及其他西方国家。当屠格涅夫去世的消息传到俄国,托尔斯泰为他写了长篇的纪念文章,称“他身上主要的东西是真诚”。

一个“迷弟”的自我修养

1843年,屠格涅夫认识了著名的女高音歌唱家波利娜·维亚尔杜,从此对她爱恋一生。虽然波利娜已婚,但屠格涅夫还是为她终身不娶。在他的著名演讲《哈姆雷特与堂吉诃德》中,屠格涅夫高度赞扬了长久以来被嘲笑的堂吉诃德:“堂吉诃德表现了信仰,对某种永恒的不可动摇的事物的信仰,对真理的信仰。”

他好像就是一个这样的人,痴情而纯粹,对人、对文字一个样。在他的小说中,猎人领略到作为猎人的感受;农民有农民的语言,绝不会像艺术家一样评论树木和山丘。他的天地狭窄,但正因为他有勇气把范围限制在实证体验、亲自观察的领域,才会获得如此高的文学成就。

虽然屠格涅夫终身未婚,但著名传记作家安德烈·莫洛亚说:“屠格涅夫本人是曾经恋爱过的。他对波利娜·维亚尔杜显得有些骑士风度。且不管他们之间的交往究竟是友谊还是爱情,反正他体验过这种炽烈而又持久的感情。人们从他身上所透出的某种宽容恬静的气度,立刻就能辨认出他是个有过真正爱情的人。屠格涅夫小说的大部分胜人之处就源出于此。”

滋养中国文学,实力圈粉大咖

叶圣陶曾说过:“就我国的新文学说,特别与俄国文学有缘。”像果戈理、屠格涅夫、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基等俄国作家,都曾给予中国作家创作的灵感与滋养。在这当中,屠格涅夫是最被广泛阅读的。鲁迅说,那个时候,“屠格涅夫被译得最多”;刘半农、王统照、郁达夫、巴金、沈从文、孙犁等也都明确表示过喜爱屠格涅夫。

汪曾祺在20世纪30年代读高中时躲避战乱,随身只带了两本书:一本是屠格涅夫的《猎人笔记》,一本是沈从文的小说选。而汪曾祺的老师沈从文,其《湘行散记》学的就是屠格涅夫的写作手法。沈从文曾直言:“用屠格涅夫写《猎人笔记》的方法,糅游记散文和小说故事而为一,使人事凸浮于西南特有明朗天时地理背景中……十三年前我写《湘行散记》时,即具有这种企图。”(来源:《作文素材》,有改动)