陶俑

2023-12-29贾平凹

秦兵马俑出土以后,我在京城不止一次见到有人指着在京工作的陕籍乡党说:瞧,你长得和兵马俑一模一样!话说得也对,一方水土养一方人,一方人在相貌上的衍变是极其缓慢的。我是陕西人,又一直生活在陕西,我知道陕西在西北,地高风寒,人又多食面食,长得腰粗膀圆,脸宽而肉厚,但眼前过来过去的面孔,熟视无睹了,倒也弄不清陕西人长得还有什么特点。史书上说,陕西人“多刚多蠢”,刚到什么样,又蠢到什么样,这可能是对陕西的男人而言,而现今陕西是公认的国内几个产美女的地方之一,朝朝代代里陕西人都是些什么形状呢,先人没有照片可查,我只有到博物馆去看陶俑。①

①这一段交代了三件事:陕西人的体貌特征、性格特征以及“我”去博物馆看陶俑的原因。寥寥数语就勾勒出陕西人的特点,提出了“一方水土养一方人”的道理。

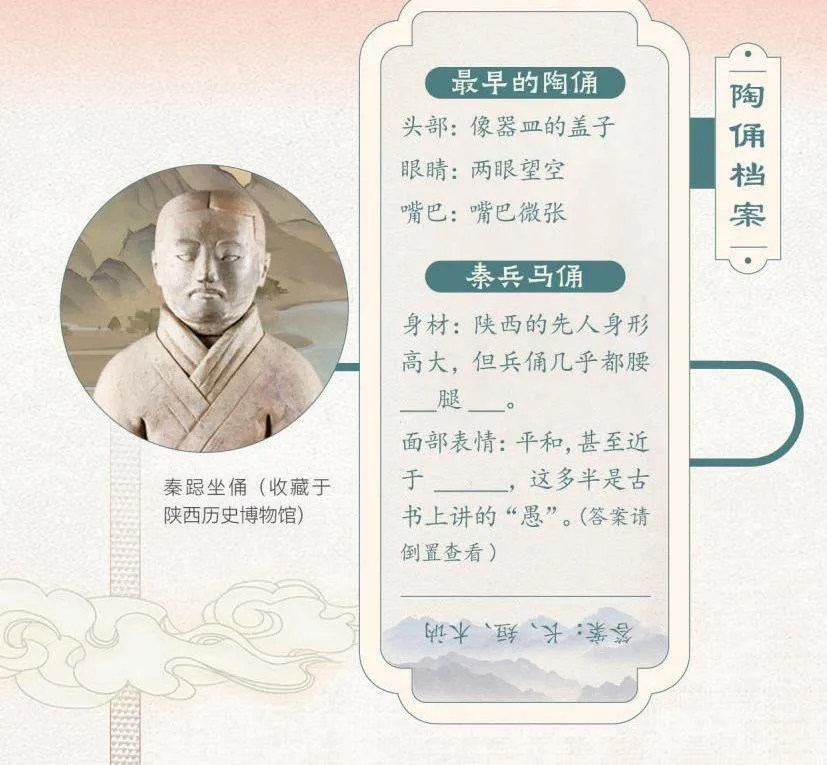

最早的陶俑仅仅是一个人头,像是一件器皿的盖子,它两眼望空,嘴巴微张。这是史前的陕西人。陕西人至今没有小眼睛,恐怕就缘于此,嘴巴微张是他们发明了陶埙,发动起了沉沉的士声。微张是多么好,它宣告人类已经认识到自己在这个世界上的位置,什么都知道了,却不夸夸其谈。②

②这里借陶俑的特点,巧妙地点明了陕西人的性格是不善言语但又知晓一切,也为后文讲陕西人“善武且愚”做了铺垫。

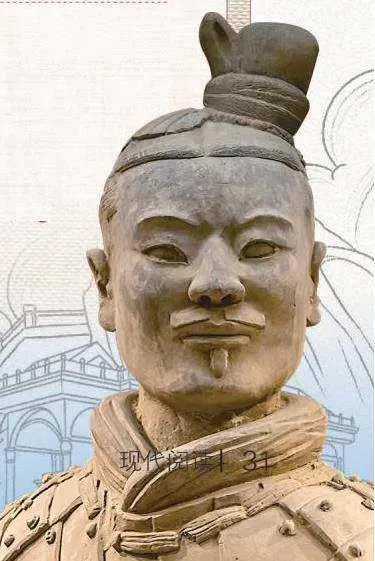

到了秦,就是兵马俑了。兵马俑的威武壮观已妇孺皆晓,马俑的高大与真马不差上下,这些兵俑一定也是以当时人的高度而塑的,那么,陕西的先人是多么高大!但兵俑几乎都腰长腿短,这令我难堪,却想想,或许这样更宜于作战。古书上说“狼虎之秦”,虎的腿就是矮的。陕西人的好武真是有传统,而善武者沉默又是陕西人善武的一大特点。兵俑的面部表情都平和,甚至近于木讷,这多半是古书上讲的愚,但忍无可忍了,六国如何被扫平,陕西人的爆发力即所说的刚,就可想而知了。

汉代的俑就多了,抱盾俑、扁身俑、兵马俑。俑多的年代是文明的年代,因为被殉葬的活人少了。抱盾俑和扁身俑都是极其瘦的,或坐或立,姿容恬静,仪态端庄,服饰淡雅,面目秀丽,有一种含蓄内向的阴柔之美。中国历史上最强盛的为汉唐,而汉初却是休养生息的岁月,一切都要平平静静过日子了,那时的先人是讲究实际的,俭朴的,不事虚张而奋斗的。陕西人力量要爆发时,那是图穷匕首现的,而蓄力的时候,则是长距离的较劲。汉时民间雕刻有“汉八刀”之说,简约是出名的,茂陵的石雕就是一例,而今,陕西人的大气,不仅表现在建筑、服饰、饮食、工艺上,接人待物言谈举止莫不如此。犹犹豫豫,瞻前顾后,不是陕西人性格,婆婆妈妈,鸡零狗碎,为陕西人所不为。

隋至唐初,国家再次兴盛,这就有了唐中期的繁荣,我们看到了先人的辉煌—天王俑:且不管天王的形象多么威武,仅天王脚下的小鬼也非等闲之辈,它没有因被踩于脚下而沮丧,反而跃跃欲试竭力抗争。而随着大量的唐女俑出土,我们看到了女人的发式达一百四十余种。唐崇尚的不仅是力量型,同时还是表现型。男人都在展示着自己的力量,女人都在展示着自己的美,这是多么自信的时代!③

③陶俑的造型、特色随不同时代而不断变化,出土文物的造型传递出一份独属于中国人的自信与美。

秦过去了,汉过去了,唐也过去了,国都东迁北移与陕西远去,一个政治经济文化的中心日渐消亡,这成了陕西人最大的不幸。宋代再也没有豪华和自信了,而到了明朝,陶俑虽然一次可以出土三百余件,仪仗和执事队场面壮观,但其精气神已经殆失,看到了那一份顺服与无奈。

每每浏览了陕西历史博物馆的陶俑,陕西先人也一代一代走过,各个时期的审美时尚不同、意识形态多异,陕西人的形貌和秉性也在复复杂杂中呈现和完成。俑的产生、发展至衰落,是陕西人的幸与不幸,也是两千多年的中国历史的幸与不幸。陕西作为中国历史的缩影,陕西人也最能代表中国人。当许许多多的外地朋友来到陕西,我最乐意的是领他们去参观秦兵马俑,去参观汉茂陵石刻,去参观唐壁画,我说:“中国的历史上秦汉唐为什么强盛,那是因为建都在陕西,陕西人在支撑啊,宋元明清国力衰退,那罪不在陕西人而陕西人却受其害呀。”外地朋友说我言之有理,却不满我说话时那一份红脖子涨脸:瞧你这尊容,倒又是个活秦兵马俑了!(来源:陕西师范大学出版总社《贾平凹散文选》,有改动)