论巴音乐的形态特征

2023-12-29胡炜光

摘 要:本文结合巴音乐历史沿革、音调、旋法、节奏节拍、创腔方式综合论证巴音乐的形态特征。结果表明,巴音乐具有与长江流域其他省份不一样的形态风格,其体现了古代巴人刚毅朴实的精神气质。由此证实,巴音乐作为一种古老的地域音乐文化,直承该区域古老传统,是保留巴文化最顽强的因素。

关键词:巴音乐;音乐形态;审美风格;文化背景

中图分类号:J609 文献标识码:A 文章编号:2096-0905(2023)04-00-03

巴文化在春秋战国时期曾名噪一时,与蜀文化并屹于西南地区,后秦国南下剿灭巴国,使巴文化逐渐式微,西南地区逐渐统一于汉文化中,但巴文化至今仍保留其固有特色。

在巴文化中,音乐是最引人注目的要素之一。巴音乐历史悠久,文化底蕴丰富,涪陵小田溪巴人墓出土的编钟乃巴人璀璨音乐之物证。除此之外,大量文献亦记载着重庆音乐的灿烂历史。商周时期巴人创造了豪迈粗犷的巴渝舞,据《华阳国志·巴志》中描述,“巴师勇锐,歌舞以凌殷人”,这引起了春秋统治阶级们的青睐;而春秋时期有巴人歌流行于楚的记载,“客有歌于郢中者,其始曰下里巴人,国中属而和者数千人”;汉代《蜀都赋》记载的“讴歌,巴士人之歌也”,三国时期则有“巴人讴歌,相引牵手而跳歌也”,反映历史上巴人唱歌的群众基础[1]。

一、巴音乐的发展

唐宋以来,巴音乐在民间以竹枝歌形式传承下来并被广泛传唱。刘禹锡《竹枝序》中提道,“见联歌竹枝,短笛击鼓以赴节,歌者扬袂睢舞,以曲多为贤”,杜甫作记“万里巴渝曲,二年实饱闻”;白居易在《竹枝词》的记载“唱到竹枝声咽处,寒猿晴鸟一时啼”;《寰宇记》所载“邪巫击鼓以谣祀,男女皆唱竹枝歌”。不少文人亦在竹枝歌基础上创造“小曲”,遂充实文人音乐。可见,竹枝歌在我国音乐史上的重要地位。至今重庆民歌多采用四字一衬词,三句一衬词的词体结构,乃竹枝歌滥觞。

明清以来重庆的其他传统音乐如川剧、清音等均不同程度地受巴民歌形态风格的影响而形成特定形态要素,其中川剧以其高亢的音调、朴实性格而广受百姓的青睐。近现代以来,川江号子、山歌等优秀艺术纷纷被搬舞台,一些作曲家如金砂、郭文景等亦以巴音乐为创作素材,使巴音乐得以展示在更高的舞台上。

既然巴音乐有着辉煌的历史发展历程,那其形态特征是什么呢?从文献描述中客观反映巴音乐的刚健质朴特征,但这些多为感性认识,尚缺乏实证性。近年来,学术界也发现巴蜀音调的不同形式,即巴文化为代表的小羽曲折跳进旋法和蜀文化为代表的窄羽级进旋法[2],并认为巴渝音乐有着刚健之风格,但由于未对巴渝音乐做专门研究,且仅考虑了音调要素,尚未全面把握其风格特征。另有论文通过对巴地编钟构造与特征的描述得出巴渝音乐的古拙挚朴风格[3],此研究未涉足音乐分析,难以提供客观的论据。

鉴于此,本文将以巴音乐最具代表的形态要素分析作为基础,将这些要素归结为巴音乐的形态特质,并将其作为巴音乐的基本定义。

二、巴音乐的形态要素

音乐是文化中保存最顽强的因素,巴文化虽消亡许久,但巴音乐却作为巴文化的重要物质载体将其刚健质朴的文化特性予以保留,而这些风格主要由音调、旋法、节奏节拍以及曲式结构、创腔方式等要素综合体现。

(一)巴羽三声腔及曲折跳进旋法

巴羽三声腔[3],即以羽音作为基音的小声韵“La—Do—Mi”,另外有“Mi—SOL—Si”与“Re—Fa—La”两种不同变体,因其主要分布在曾属于巴国的重庆、宜宾等地,故得名焉[3]。

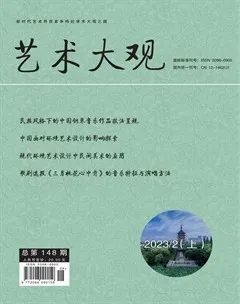

由于该三音列采用三度叠加作为基础结构,奠定歌曲旋律跳荡的基础,无论是单独行腔或者混合行腔,均蕴含着欢快或豪迈之感。单独行腔者则将巴渝音乐的粗犷风格发挥得恰到好处。这首涪陵的矮腔山歌《啰儿调》(见谱例1)就是其中例子,该歌曲频繁使用六度、五度的跳进,加上其旋律与唱词字调相贴近,遂产生激荡风趣、活泼的表现力。

(二)律动而干练的节奏节拍

巴音乐的节奏节拍具有律动而干练的特征,较少出现江南一带回环繁复的节奏型,相反则常出现“前八后十六”“小切分”“小附点”“十六音符等分”等律动性较强的节奏型,不同节奏型以不同形式进行组合,使歌曲充满激情且朴实。

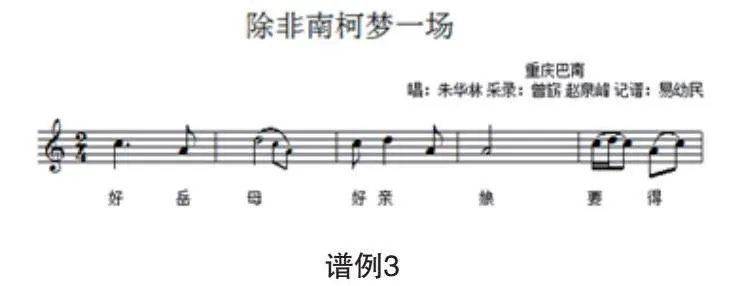

这类节奏在民歌中普遍使用,《盘歌》(见谱例2)正是几组律动节奏的组合,其速度偏快,情绪高亢,颇有催人奋进的情绪。

(三)三音列变奏为主的创腔模式

创腔指的是一首歌曲由其基础结构发展为具体曲调的过程,在此过程中,原基础结构通过变形、镶嵌、移位甚至是移调的形式产生不同的结构体,而结构体以不同节奏形成不同的具象形式,具象形式以丰富的有机组合形成完整的音乐作品[4]。音乐基础结构主要包括三音列、四音列或旋律片段。通常基础结构越简单,所构成的音乐旋律越简洁。

巴音乐大多采用三音列变奏的创腔方式,其手法大致分为单一三音列创腔和同质异构的三音列创腔。

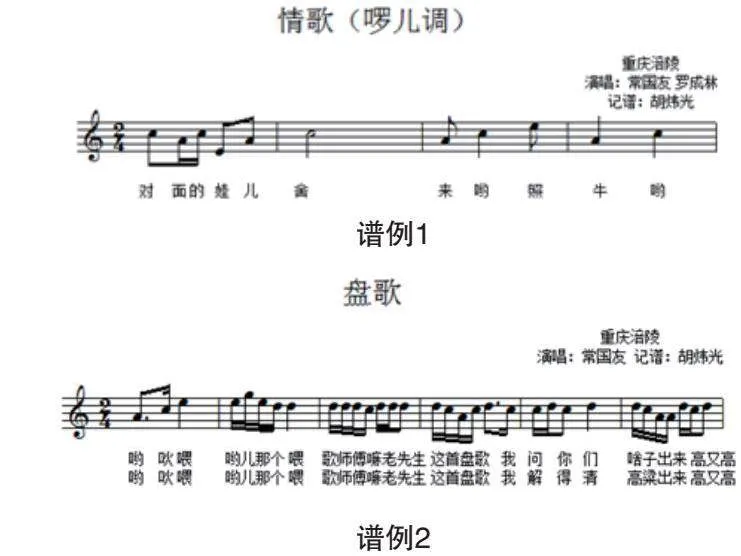

单一三音列创腔的歌曲多出现在一些初级民歌中,这些歌曲与方言字调紧密结合在一起,代表了巴渝民歌最核心的旋律。如谱例3所示的丧歌就是代表之一,其旋律单纯建立在窄声韵“La—Do—Re”基础上,以单一乐句变奏反复进行发展,每一句终止式均采用窄声韵下行级进的形式进行,加上速度的徐缓,蕴含着悲伤忧愁的情绪,与歌词中“祭祀岳母”所表达的哀伤有机结合。

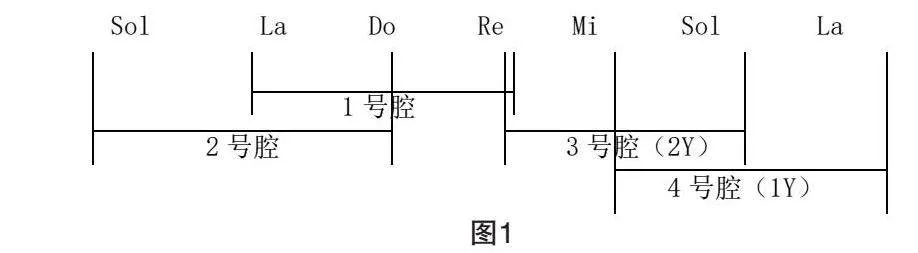

同质异构体的三音列创作在巴渝民歌中最常见,此类歌曲最显著的特点是以窄声韵“La—Do—Re”为基础,通过自由移位的形式演变出“Mi—SOL—La”“SOL—La—Do”“Re—Mi—SOL”三种不同变体,然后以这几个不同的变体作为基础行腔,如图1所示。

从图1中不难看出,3号腔乃2号腔的上五度位移,可简写成为2Y,而4号腔则是1号腔的上五度位移形式,可用1Y表示,故具有独立结构的音调只有1、2号两腔,2号腔明显是1号腔自由移位的产物,中声韵“Do—Re—Mi”是连接性音调,暂不考虑。几种不同的窄声韵或单独行腔,或综合行腔,不同音调以其窄小音程使民歌奠定了级进为主的旋律。

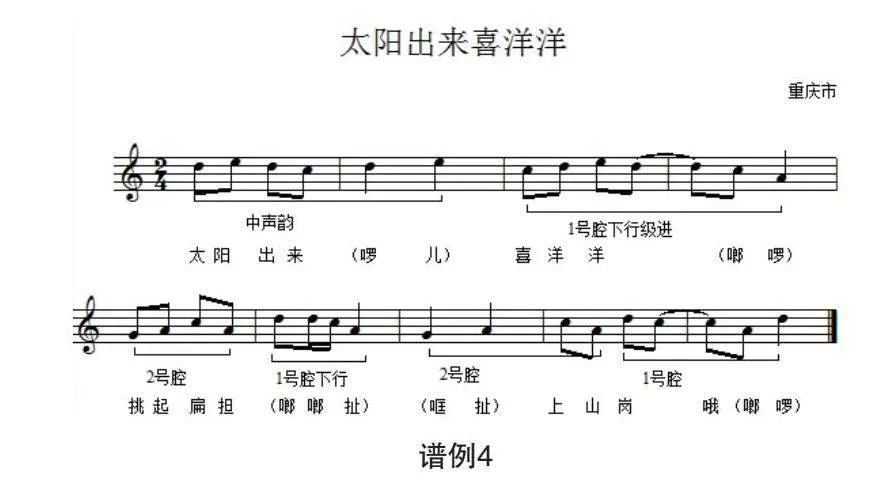

重庆最负盛名的歌曲《太阳出来喜洋洋》(见谱例4),其采用上下句体形式。第一乐句第一短腔采用了中声韵形式,第二短腔采用1号腔逆行下行形式。第二乐句分为两个不同短腔,前短腔采用了2号腔级进上行与1号腔级进逆行的形式,后短腔采用1号腔的换序形式。从整首歌曲来看,1号腔不仅出现次数较多且多位于乐句结束处,起支配作用,2号腔乃其自由移位的产物,但两个音调属于同质异构体,所构成旋律亦偏于级进。

从上述例子不难看出,巴音乐主要采用三音列变奏为主的创腔手法,该创作手法虽不能形成华丽繁复的旋律型,但是其质朴简洁的旋律音型却广受群众青睐,这也是春秋时期的《下里》《巴人》能引起千人共鸣,唐代竹枝歌“男女皆唱”的重要原因。

以上所分析的音调、旋法、节奏节拍、曲式结构以及创腔方式显然具有一定的同质性特征。三度叠加的音调、曲折跳进的旋法以及干练的节奏节拍共同体现出巴音乐的刚健风格,而短小精悍的曲式结构以及三音列变奏为主的创腔方式则体现出巴渝音乐的古拙质朴的特性。

三、结束语

本文通过对最能够体现巴音乐的形态要素进行了剖析,初步认为巴音乐以“La—Do—Mi”作为基础的音调结构奠定其跳进旋法的基础,而常以曲折跳进为主的旋律线条则进一步增强其激越跳荡的气质,简洁干练的节奏节拍以及三音列为基础的创腔手法又凸显出巴音乐质朴的风格气质,使巴音乐与长江流域音乐常见的典雅、阴柔之风形成了对比。

而巴音乐的形态特征的形成正是巴人尚武气质的直接体现,成为保留巴文化最为顽强的因素之一,正可谓“今之乐犹古之乐也”,因此当代巴音乐很有可能保留原始巴音乐的诸多遗韵。

限于篇幅,本文只对巴渝音乐形态的一些代表特征进行宏观概述,在论证过程中笔者也发现一些新的研究思路值得进一步探讨。

第一,既然巴音乐是巴文化最顽强的文化因子,因而可通过对巴音乐现状分析的同时结合历史文献中描述的巴音乐现象对古代音乐进行反推,由此初步推断出古代巴音乐的一些旋律状态,这样不仅可初步断定巴渝竹枝歌可能常用的一种旋律结构或者音乐旋律因素,甚至可断定古代巴渝歌舞的一些因素,加上春秋统治阶级推崇巴渝歌舞,可进一步推测春秋宫廷雅乐可能具备的一些要素。

第二,外来的高腔、清音甚至宗教音乐等高层次的传统音乐又是如何受到了巴音乐的旋律形态影响而发生区域性流变的呢?这些问题均值得深入钻研,如此进一步揭示巴地音乐的整体面貌以及相互之间的关系,从而有助于区域传统音乐相互关系的研究。

第三,也是最核心问题,就是巴音乐当代密集分布的区域很可能也是巴人历史上迁徙的核心区域,而学术界至今对巴人源流亦未形成共识。通过对成渝地区“小声韵三音列”的分布情况进行统计并结合相关文献关于巴人历史的描述则有助于揭示巴人源流这一难题,为历史学研究提供新的证据,从而提升音乐研究的价值。

参考文献:

[1]彭贵华.中国歌谣集成(重庆市巴县卷)[M].重庆:重庆市巴县民间文学三套集成编辑委员会,1988.

[2]蒲亨强.巴蜀音调论[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2005(01):33-37.

[3]杨匡民,周耘.巴音、吴乐和楚声——长江流域的传统音乐文化[J].音乐探索.四川音乐学院学报,2001(01):7-11.

[4]蒲亨强.苗族民歌研究[J].中国音乐学,1988(01):60-79.