低碳模式下城市生活垃圾处理全过程的优化研究

——以南昌市为例

2023-12-29邓维

邓 维

(江西省南昌生态环境监测中心,江西 南昌 330008)

0 引言

生活垃圾是人类各种生活活动中产生的和被法律法规规定为生活垃圾的固体废物。随着我国城镇化发展步伐加快,城市垃圾如何实现有效处置日益受到人们关注[1-2]。我国城市垃圾的年产生量已达到2.5 亿t 以上[3],人均日产垃圾量近0.5 kg,城市垃圾具有产生周期短、种类多等特点,处理难度大。生活垃圾能否得到及时处置和有效处理,直接影响城市的可持续发展水平和城市居民的生存环境[4]。如何处置和处理日益增长的城市生活垃圾已成为许多城市发展中面临的难题[5]。近年来,南昌市高度重视垃圾处理和生态文明建设,城市垃圾处理取得了初步成效,但离无害化、资源化和减量化的总目标还有一定差距。本研究对南昌城市垃圾的处理现状进行了分析,提出了切实可行的城市垃圾处理优化对策。

1 南昌市城市生活垃圾处理现状

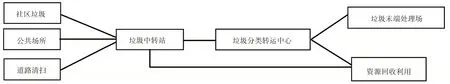

南昌城市生活垃圾来源主要有以下三方面:一是社区居民生活垃圾,以厨余垃圾、纸制品、生活用品为主;二是公共场所和公共机构垃圾,主要是大型公共场所和机关、企事业单位等机构产生的垃圾,以包装袋、办公用品为主;三是城市市容垃圾,主要是在道路清扫过程中,收集到的包装品、食品、灰尘落叶等。南昌市垃圾处理流程如图1所示。

图1 南昌市垃圾处理流程

1.1 收集情况

目前,南昌市垃圾收集设施包括生活垃圾分类投放亭4 381 个,配齐垃圾分类督导员,定人定岗定责,引导居民正确分类。配备垃圾分类转运车辆1 713 台,并新建和升级改造垃圾中转站173 座,设置可回收资源化利用收集点456个[6]。

自2009年起,南昌市相关部门将48套垃圾站旧站升级改造成为采用当时国内最实用、最先进的垃圾水平压缩和垂直压缩设备的新站。新改造的压缩设备在控制垃圾臭味溢散、垃圾漏洒滴等现象上效果良好。2021 年,南昌市发布《南昌市城市管理发展规划(2021—2025)》,逐步建设、改造垃圾前端、中端、末端处理项目,形成“分类排放、分类收运”的垃圾收运体系。

1.2 运输流程

南昌市生活垃圾场先由经统一配置、标识编号的垃圾转运车辆运至中转站,后由专车将垃圾运至生活垃圾分类转运中心,再由大型专车运到各个末端处理设施或资源回收利用处理。在垃圾中转过程中,垃圾专用运输车安装了监控设备并纳入市级生活垃圾分类在线监管平台,垃圾收集线路落实到每个收集点,全程追踪,全线监管,确保不混装混运,做到厨余垃圾日产日清。自2009 年起,相关部门将垃圾车进行升级改造,不仅大大提升了运输能力,也降低了运输成本和运输污染。垃圾得到分类、压缩、切割,提高了垃圾处理能力和处理效率。收集输送后的垃圾将会得到填埋、焚烧或回收资源利用等最后处理。

1.3 末端处理

2016 年以前,南昌市生活垃圾基本上采取单一填埋模式,但填埋场设计容量已满足不了与日俱增的垃圾产生量。因此,自2016 年开始,清洁焚烧项目成为南昌市垃圾末端处理方式之一。目前,南昌市建有总规模扩大到3 000 t∕日的南昌泉岭生活垃圾焚烧处理厂,南昌固废处理循环经济产业园内建有年处理量100 万t 的垃圾焚烧发电厂。2021 年6月起南昌市持续实现了零填埋。

南昌固废处理循环经济产业园内先后建设了生活垃圾焚烧发电厂、垃圾填埋气发电厂、餐厨垃圾处理厂及渗滤液、浓缩液处理厂,从固态、液态、气态三个方面改变垃圾末端处理方式,减少垃圾处理二次污染。目前,可实现生活垃圾日处理量2 400 t,处理餐厨垃圾和厨余垃圾300 t。在餐厨垃圾处理厂,餐厨垃圾通过专用车辆运到这里,分类处理餐厨垃圾中的水、油及固体垃圾后,进行粉碎、水油分离,分成固体废渣、油脂、污水。固体废渣进入厌氧罐内发酵,产生沼气,用来发电。油脂通过管道输送到油脂罐储存,制成生物柴油。污水经处理达标后排放。在垃圾焚烧发电厂,发电厂每日处理生活垃圾超过2 400 t,占南昌市生活垃圾的50%以上,每年减少碳排放32 万t。在渗滤液方面,渗滤液和浓缩液处理满负荷可达超4 800 m3全量化处理。建成设计规模为日处理渗滤液1 000 m3、浓缩液400 m3的渗滤液及浓缩液处理厂,有效缓解渗滤液调节池满溢和浓缩液处理能力不足的问题。建设渗滤液应急处理设施,日处理2 800 m3的渗滤液应急处理项目,以及日处理420 m3的浓缩液处理项目,实现渗滤液应急处理全量化,渗滤液处理能力大幅提升[7]。由于麦园垃圾填埋场实现了零填埋,并实施了终期封场,渗滤液产生量明显降低,2022年渗滤液产生量仅61 万t,渗滤液调节池剩余渗滤液降至不足3 万t,实现有效调节库容量达8 万t,杜绝了调节池未经处理的渗滤液直接排入生活污水管网。在废气方面,垃圾填埋场周围建成沼气收集处置设施,日收集填埋气11 万m3,每年利用填埋气发电5 100 万kW·h,不仅消除了园区安全隐患,还减少了有害气体的外溢,实现碳减排的同时提高了园区空气质量。2019 年启动了填埋库区膜下取气合作项目,新增发电装机容量12 MW。2019 年填埋气体收集利用量由2018 年的日均5.7 万m3提升至12.08 万m3,2020 年日均达14.81 万m3,有效减少了填埋气体无组织排放量。2021 年因填埋场实现零填埋,填埋气体收集利用量降至9.42 m3,2022 年再降至7.10 m3,可以预见今后仍将持续减少,直到稳定不再产出填埋气体。

截至目前,南昌市已建成两座大件垃圾破碎中心,基本解决了中心城区大件垃圾收集难、转运难等问题。同时进一步构建了与周边市县垃圾焚烧协同处置机制,实现全市生活垃圾全量无害化处理。南昌市2018—2021 年的生活垃圾处理情况见表1。

表1 南昌市2018—2021年的生活垃圾处理情况

2 南昌市城市生活垃圾处理现在问题

2.1 政府管理、企业履责、社会监督的有机联动体系尚未完全建立

由于缺乏对收取费用额度和收费模式的长期评估和动态调整,实施垃圾分类、倡导少产生少付费的激励和引导机制尚未完全建立。过分强调政府的主导作用,企业和社会公众等其他相关主体参与度不高。在补贴和福利较少的情况下,公众需要花费大量的时间精力去进行垃圾分类,积极性较低。对企业而言,投资金额大、利润空间小,政策的支持与保护力度不够,市场企业参与的积极性也不高。

2.2 垃圾处理全过程的执行监管体系不健全

垃圾综合处理是系统工程,包含了源头减量、过程分类、收集运输、资源利用和末端处理等多个环节,需要多个政府职能部门相互协调、相互合作。但有些职能部门的工作重形式、轻落实,协作机制的建立还需要时间。同时,对生活垃圾治理目标和效果进行监督的考核体系还没有完全建立,如对涉及垃圾处理全过程的考核、对相关职能部门的考核,在考核内容、标准、结果应用等方面缺乏科学性和可操作性,也缺乏考核依据,在制度化和规范化上仍需加强。

2.3 生活垃圾的减量化、资源化水平有待提高

南昌市大部分垃圾处理对末端环节非常重视,但对中间环节,尤其是源头环节的投入不足。缺乏源头减削和综合控制的理念和具体措施,缺少更先进和合理的城市垃圾处理源头与中间端新技术、新工艺、新材料、新装备。对产品包装、快递包装、一次性用品等的限制规定没有贯彻落实,使得过度生产和使用导致的垃圾产量仍保持高位。垃圾转运和末端处理过程中仍然存在混运、混烧的现象,造成前端分类、末端处理“大锅烩”的局面,不仅让公众积极性受挫,也使垃圾的无害化处理效果大打折扣。生活垃圾回收利用网络有待加强,生活垃圾回收企业规范化、规模化水平仍需提高,城市生活垃圾资源化利用有较大提升空间。

2.4 公众参与垃圾处理的渠道少、参与度低,践行绿色低碳生态文化的积极性和主动性有待提高

垃圾分类的概念已经深入人心,但对开展垃圾分类的益处和重大意义缺乏宣传。公众在怎样更好地分类和投放等问题上依然存在疑问,对垃圾处理设施的认识模糊。受相关的垃圾分类知识的匮乏及长期传统生活方式习惯的影响,公众自觉进行垃圾分类投放的主动性和执行力还不强,仍然存在垃圾未分类、未按要求投放的现象,垃圾分类的有效性受到直接影响,未能起到源头减量、缓解末端处理压力的作用。规范和指导垃圾分类收集没有持续有效进行,在公共场所的宣传示范还不够,对公众是否规范投放垃圾的行为也没有进行有效的约束。

3 南昌市城市生活垃圾处理优化建议

3.1 加强规划引领,完善配套设施和制度

政府部门在全面调研的基础上,提前规划新垃圾处理设施及场地,以适应发展形势,确保垃圾处理能力稳步增加,满足未来处理增量。建立相应的沟通平台或机制,在规划寻址、改扩建垃圾处理设施场所前,召开听证会、讨论会,征求公众意见,对合理的意见及时吸收采纳,让公众充分获得知情权与参与权。鼓励社会组织、民营企业参与垃圾源头分类、末端处理等项目,并明确政府、公民、企业及社会组织等利益相关者在生活垃圾综合处理中的责任,如公民作为生活垃圾的产生者,有责任和义务进行源头减量、垃圾分类;政府、企业或社会组织共同承担垃圾处理设施建设、运营及监管责任;商品制造商有义务承担产品回收和再利用的责任,在产品设计和生产之初应充分考虑产品包装的实用性及回收价值等[8]。此外,依照相关法律法规和制度,严格落实属地管理责任和部门监管责任,确保各项政策法规、规章制度等贯彻执行,制定覆盖全过程、各环节的考核标准进行考核,并接受全社会监督。

3.2 完善和健全城市垃圾标准规范体系

因地制宜,结合实际情况,完善地方生活垃圾分类和处理标准体系,健全生活垃圾填埋场污染控制处理、垃圾焚烧污染物处置排放等地方标准与技术要求[9]。进一步提高生活垃圾分类和处理设施处理能力和水平,严格执行设施环境防护要求,落实垃圾处理监管安装自动监控设备并与监管部门联网、树立污染排放数据显示屏等要求,实现垃圾监管智能化、信息化。优先借助技术进步如新发明、新技术、新工艺、新材料等赋能生活垃圾治理新格局。合理优化调整污染物排放标准,使排放标准与工艺装备技术水平、区域环境容量相适应。

3.3 完善城市垃圾管理的经济政策

完善生活垃圾分类和处理领域的财政和税收优惠政策,激发公众在垃圾分类中的积极性。拓宽收费方式和渠道,完善生活垃圾收费、激励奖励机制,结合生活垃圾分类情况,逐步扩大分类计价、计量收费等的方式和范围[10],从源头实现垃圾的减量化,实行谁污染谁付费原则,让不遵守垃圾分类规定者付出经济代价。健全可回收物资源化利用体系,尽快启动可回收物中转和处理中心的建设和使用,提高可回收物的回收和再生利用水平。

3.4 完善监督和管理机制,满足市场经济需要

创新利用大数据、物联网、云计算等新兴技术,引入第三方专业企业加快建设垃圾分类收集、运输、处理和管理信息平台。推进生活垃圾分类监管平台建设,推进“撤桶并点”、分类设施等垃圾分类前端工作,进一步提高收集能力,提升生活垃圾分类投放效果。推进中转站点与垃圾处理量相协调,提高分类收集转运效率,推行生活垃圾密闭、高效、合理转运作业,配足分类转运专车,提高对转运环节的管控力度,遏制生活垃圾“先分后混”“混装混运”行为。推进生活垃圾分类回收和再生资源回收“两网融合”。

3.5 强化绿色低碳生态文化的宣传引导

鼓励开展主题宣传活动,有条件的地方可以将垃圾分类宣教基地设立在垃圾分类处理设施处,形成多方参与、多层联动的交流宣传平台。通过信息公开、实地参观、现场演示互动等方式向公众展示垃圾处理设施的建设投入和运转方式,创新利用线上、线下、VR 等多种方式拓展公众参与渠道,让公众了解垃圾产生、收集、转运、处理的全过程。建立包含运营单位污染废弃物排放指标、设施周边环境保护措施等内容的社会公众满意度评价体系,对垃圾处理设施运营单位进行监督,让公众定期参与满意度评价,提高公众参与度和获得感。广泛宣传普及垃圾分类的重要性和必要性,宣传理性消费观,引导践行绿色低碳生活方式,优先使用可以循环利用或者资源化利用的物品,让垃圾分类变为公众的习惯,不断增强全民节约低碳、生态环保意识,加快形成全民参与垃圾分类、支持垃圾处理的良好氛围。

4 结语

以生活垃圾源头减量、全程分类、资源化利用、无害化处理的目标为指引,因地制宜地建立政府、企业、公众共同参与的垃圾综合全过程治理体系,是推行绿色发展、低碳生活和建设美丽有序社会的重要途径和实践。城市生活垃圾处理是一个不断发展的长期、复杂的系统过程,需要政府、企业、公众真正参与到生活垃圾处理的队伍中来。实现生活垃圾处理无害化、资源化和减量化的总目标需要政府、公众、企业共同作为,齐抓共管。政府依法依规监管,公众身体力行,企业承担社会责任,支持为垃圾处理制定实施的各项政策与措施,以实际行动改善人居环境、保障人民健康,促进低碳经济高质量发展。