54个小麦品种(系)抗赤霉病评价与农艺性状调查

2023-12-28张彬李金秀王震石利朝李金榜

张彬 李金秀 王震 石利朝 李金榜

关键词:小麦品种;赤霉病;抗性评价;农艺性状

小麦赤霉病是由禾谷镰刀菌Fusariurn gra-mznearurn引起的一种世界性小麦病害,长江中下游麦区是我国小麦赤霉病的多发区和重发区。近年来,随着气候变暖、耕作制度的变化及抗多菌灵病原种群的扩展等原因,该病的发生区域呈北上扩展趋势,常年发病面积已超过700万hm2,危害程度逐年加重,重发频率明显上升,于2003年、2012年、2015年、2016年、2018年偏重以上流行,给小麦生产造成了严重影响。其中,2012年小麦赤霉病发生面积最大,危害最重,造成小麦产量损失超过200万t。小麦赤霉病的发生不仅导致小麦大面积减产,还会导致小麦品质下降,其病原菌产生的脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)毒素及其他次生代谢物,干扰核糖体肽基转移酶的活性,抑制核糖体循环和蛋白质合成,引起呕吐、头晕和免疫功能障碍等症状,使小麦籽粒加工的面粉商品性丧失,给小麦生产安全和食品安全带来很大的隐患;甚至病麦籽粒用于饲料也会对畜禽引起明显的毒害。而农业措施控制小麦赤霉病的发生收效甚微,并且随着农业机械化程度的不断提升,通过改变耕作制度和栽培措施的方式降低赤霉病危害的空间也越来越小;化学防治要投入人力、物力和财力,降低小麦生产的经济效益;并且由于防治小麦赤霉病的药剂作用位点单一,病原菌靶点基因容易发生突变,降低了药剂与病原菌之间的亲和性,病原菌极易产生抗药性,造成“超级病菌”的产生。此外,长期进行化学防治不可避免地对生态环境造成污染。当前,我国小麦产业的发展面临提高产量和品质,保护环境和降低生产成本等诸多挑战;因此,提高小麦产业可持续发展能力,对确保国家粮食安全意义重大。研究与实践证明,使用抗病品种是控制小麦赤霉病最有效、经济且绿色环保的防控措施,而携带有抗赤霉病基因的抗源材料是选育抗病品种的物质基础。

我国小麦遗传资源丰富,被认定为普通小麦的变异中心,为抗赤霉病育种提供了种质资源条件。我国自20世纪40年代开始进行小麦赤霉病抗性改良工作,并选育出了以‘苏麦3号’为代表的抗赤霉病小麦品种。但是,小麦对赤霉病的抗性属于数量性状遗传,受遗传因素和环境的双重影响,抗病性复杂。选育的抗赤霉病小麦品种多有高秆、晚熟、易倒伏、穗粒少、千粒重低等不良农艺性状。导致大面积栽培品种至今仍未能取得丰产性与抗赤霉病性相结合的新突破。挖掘对赤霉病有抗性且农艺性状良好的种质资源是选育抗赤霉病品种的首要工作。本研究利用人工接种鉴定的方法,对54个黄淮南部小麦新品种(系)进行赤霉病抗性鉴定,并对其农艺性状进行分析,以期挖掘出抗病性强、综合农艺性状好的小麦品种(系),为抗病育种和赤霉病的绿色防控提供种质资源。

1材料与方法

1.1试验材料

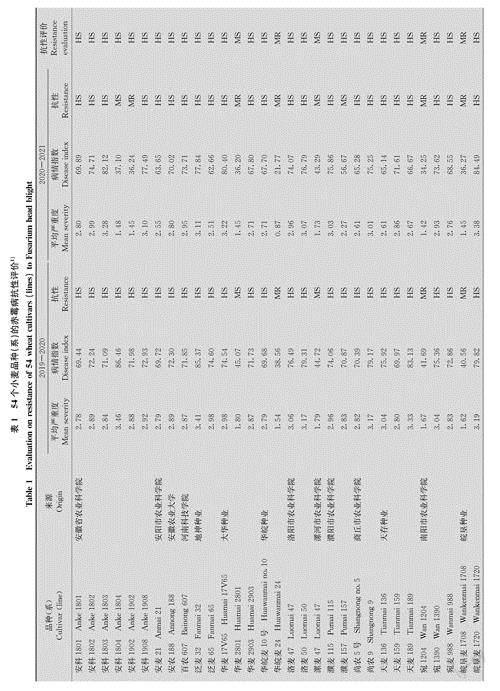

供试的54份小麦品种(系)来自国家小麦育种重大科研联合攻关成员单位,具体信息见表1。病原菌由河南省作物分子育种研究院提供,禾谷镰刀菌Fusariurn grarninearum包括3个黄淮麦区赤霉病强致病力菌株(Fg18-1、Fg18-2、Fg18-4);亚洲镰刀菌Fusariurn asiaticurn包括1个长江中下游麦区赤霉病强致病力菌株(Fa301)。选用‘苏麦3号’作为高抗对照品种;选用适宜在黄淮南部种植且在田间能够表现出抗病性的‘郑麦9023’‘郑麦0943’分别作为中抗、中感对照品种。

1.2赤霉病抗性鉴定方法

供试材料种植于南阳市农业科学院具有保湿功能的赤霉病抗性鉴定圃,每份材料播种2行,行长2m,行距20cm;每隔25个试验材料种植1组对照品种。整个试验地采用人工开沟,条播的播种方式。

赤霉病菌培养和田间人工接种方法:将4个菌株等量混合后接种于PDA培养基上活化,25℃黑暗条件下培养4d,用打孔器打取直径5mm的菌丝块备用。玉米粒煮10min,装入三角瓶中灭菌,然后将3个菌丝块放人装有玉米粒的三角瓶中,25℃培养至玉米粒表面长满菌丝。小麦抽穗前分两次(3月23日和3月31日)將带病玉米粒均匀撒于鉴定圃,每次接种量为30kg/hm2,接种后喷雾保湿,每天2~4次,每次喷雾3~5min,增大空气湿度,使麦穗和叶片上有水,地表无积水。为保证抗性调查时,每个品种处在相同的生育期,需要在试验的过程中记录每个品种的扬花期,扬花期后28d,分别对每个小麦品种进行抗性调查,每份材料随机抽取20个麦穗,记录发病情况。

1.3田间种植方法

小麦品种(系)种植于南阳市农业科学院试验田,肥力均匀,播种前施复合肥(N-P-K:15-15-15)750kg/hm2。试验小区顺次排列,不设重复,小区长100m,宽3.5m,行距20cm,面积350m2。试验田的管理如常规育种田。

1.4数据分析

参考《小麦抗病虫性评价技术规范:小麦抗赤霉病评价技术规范》(NY/T 1443.4-2007),计算病情指数进行抗性划分。严重度分为4个等级,O:感病小穗无或极少;1:病部占全穗的0.01%~25.00%;2:病部占全穗的25.01%~50.00%;3:病部占全穗的50.01%~75.00%;4:病部占全穗的75.01%~100%。抗性评价以对照品种为基准,划分为免疫(I):DI=0;高抗(HR):0DI郑麦0943。调查农艺性状时,采用对角线法,随机选取3个1m长样段,用于进行生育动态调查;小区收获时测量实际产量,再折合成公顷产量。

平均严重度(S)=∑(各病级值×相应级别的总穗数)/总调查麦穗数;

病情指数(DI)=∑(各病级值×相应级别的穗数)/(总调查麦穗数×最高病级数)×100;

叶面积=0.76×长×宽;

粒密度=穗粒数/穗长。

2结果与分析

2.1赤霉病抗性鉴定

连续2年,采用人工接种的方法对供试的54个小麦品种(系)进行赤霉病抗性鉴定,结果表明(表1),不同品种(系)间抗性存在明显的差异;未发现有免疫或高抗赤霉病的品种(系)。‘宛1390’和‘宛麦988’等41个品种(系)为高感赤霉病品种,占总数的75.93%;中感赤霉病品种4个,分别为‘华麦2801’‘漯麦47’‘皖宿1209’和‘周麦48’,占总数的7.41%;中抗赤霉病品种9个,分别是‘华皖麦24’‘宛1204’‘皖垦麦1708’‘皖宿1232’‘徐麦17252’‘徐麦DH9’‘兆丰36’‘中科166’和‘中科1878’,占总数的16.67%。此外,分别对2019年-2020年和2020年-2021年的鉴定结果进行分析,2019年-2020年,41个高感品种(系),4个中感品种(系),9个中抗品种(系);2020年-2021年,38个高感品种(系),5个中感品种(系),11个中抗品种(系);2个年度的鉴定结果相同的品种(系)50个,鉴定结果有差异的品种(系)为4个,分别占总数的92.59%和7.41%,说明此种鉴定方法准确度较高。

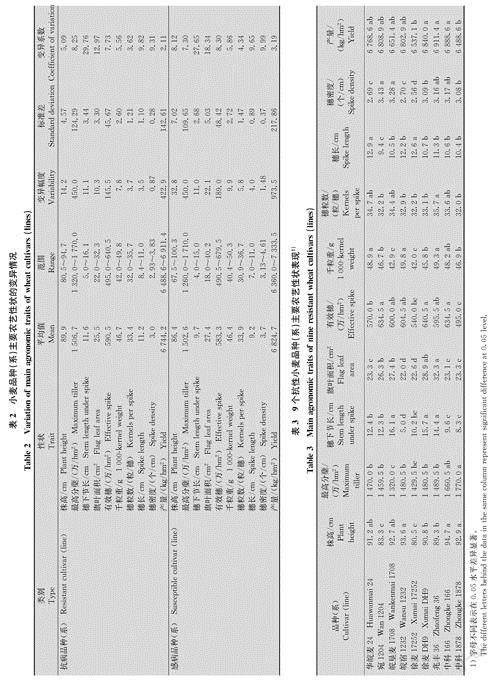

2.2农艺性状变异性分析

由表2可知,抗病组品种(系)农艺性状的变异性小于感病组品种(系),感病组品种(系)的农艺性状变异幅度更大。抗病组品种(系)的变异系数为2.11%~29.76%,均值为9.42%,感病组品种(系)的变异系数为3.19%~27.65%,均值为10.27%。穗下节长和旗叶面积的变异性较大,抗病组品种(系)二者的变异系数分别为29.76%、12.97%,变异范围为5.0~16.1cm、22.0~32.3cm2;感病组品种(系)二者的变异系数分别为27.65%、18.34%,变异范围为4.0~15.0cm、18.0~40.cm2。产量和穗粒数的变异性较小,抗病组品种(系)二者的变异系数分别2.11%、3.62%,变异范围为6488.6~6911.4kg/hm2,32.0~35.7个/穗,感病组品种(系)二者的变异系数分别为3.19%、4.34%,变异范围为6360.0~7333.5kg/hm2.30.9~36.7个/穗。抗病组品种(系)和感病组品种(系)的株高、最高分蘖、有效穗、千粒重、穗长、穗密度的变异系数均在5.00%~10.00%之间;其中,抗病组品种(系)的株高为89.9cm,大于感病组品种(系)的株高,抗病组品种(系)的穗密度为3.0个/cm,小于感病组品种(系)的穗密度。

2.3中抗赤霉病品种(系)的农艺性状

由表3可知,9个被评价为抗性的小麦品种(系)的各农艺性状间有不同程度差异,穗下节长、旗叶面积、穗密度的差异较大。‘皖宿1232’穗下节长显著小于其他品种,‘皖宿1232’和‘徐麦17252’旗叶面积显著小于其他品种,‘华皖麦24’‘皖苏1232’‘徐麦17252’穗密度显著低于其他品种。株高、最高分蘖、有效穗、千粒重、穗粒数、穗数、产量间的差异性较小。但是,这9个中抗品种(系)的株高均偏高,平均值为89.9cm,无矮秆品种(系);其中,‘宛1204’和‘徐麦17252’的株高相对较矮,分别为83.3cm和80.5cm,与其他品种(系)差异显著,但二者间差异不显著。综合以上分析,这9个抗性品种(系)农艺性状间有差异,可以依据育种目标的不同,选取与改良目标相关且农艺性状较好的亲本,分别作为抗赤霉病种质资源进一步开发利用。

3结论与讨论

赤霉病抗性鉴定是小麦抗赤霉病育种中的重要环节,小麦抗赤霉病育种的根本就是筛选对赤霉病具有抗性的种质资源,在育种中通过将不同抗性水平的基因聚合提高对赤霉病的总体抗性。但是,由于多数数量性状位点(quantitative trait locus,QTL)效应较小,并且赤霉病的抗性表型易受环境因素的影响,正是这种表型鉴定的不稳定性和复杂性限制了小麦赤霉病抗源的利用和抗性新品种的选育。因此,为小麦抗赤霉病育种创造一个稳定的,选择压力一致的病害发生环境,并利于大田操作的试验条件,对亲本资源和杂交后代的抗病性进行精准鉴定是抗赤霉病育种的重要工作,也是挖掘抗原、选育抗病小麦品种的重要技术手段。目前,赤霉病抗性鉴定比较成熟的鉴定方法有田间自然诱发鉴定和人工接种鉴定,后者可较全面、客观地反映待测品种的抗性类型和水平,与农业生产实际较吻合,适合大规模地对试验材料进行抗病性鉴定。为减少环境因素对试验结果的影响,本试验利用田间弥雾保湿装置,以人工接种的方法对小麦新品种进行赤霉病抗性鉴定试验,其接种量和环境等因素均匀一致,抗性选择压力一致,重复性较高,是比较准确可靠的方法,对指导抗病育种具有重要意义。本研究中,2个试验年度间,50个试验材料的鉴定结果一致,占总数的92.59%,說明试验采用的鉴定方法重复性较好,准确率较高。此外,还可以通过分子标记辅助选择,较快获得携带有抗性基因的育种材料,并在整个育种过程中对抗性基因进行跟踪,大幅度提高育种效率。

小麦对赤霉病的抗性是一种受多基因控制的数量型可遗传抗性,各抗性基因间以加性效应为主,抗性遗传符合加性一显性模型,杂交后代中分离出丰产性和抗病性相结合的个体数量少,频率低。迄今为止,以‘苏麦3号’及其衍生后代为代表的具有赤霉病抗性的种质资源,普遍有不良的农艺性状,直接用于抗赤霉病育种实践中存在困难;并且由于少数几个抗源材料的过度使用,导致育种亲本材料的遗传背景愈发狭窄,抗性改良进程缓慢,在很大程度上不能满足生产上对抗性品种的要求。有研究表明,赤霉病抗性存在“超亲优势”,选用综合农艺性状和丰产性好,且不高感赤霉病的亲本,后代选择丰产性和抗病性兼顾,可以选育出抗赤霉病的丰产品种。如已成功选育出的中抗赤霉病丰产性小麦品种,‘扬麦4号’‘扬麦5号’‘扬麦158’‘宁麦9号’和‘宁麦16’等,用高感品种‘阿夫’与中感品种‘台湾小麦’杂交,选育出的抗病品种‘苏麦3号’,被国内外认为是最好的赤霉病抗源。刘宗镇等认为,中感品种中普遍存在抗赤霉病的超亲现象,但是,高感品种中不可能有超亲现象。因此,在配制杂交组合时,需要充分了解种质资源的遗传背景,对亲本进行准确的赤霉病抗性鉴定,使用的亲本应具有较好的综合农艺性状,非高感赤霉病,充分发挥“超亲优势”,把不同的微效抗性基因聚合,提高后代品种(系)的抗性水平,实现丰产性和抗赤性的结合。本研究中,未鉴定到高抗品种(系),高感品种比例较高,说明抗赤霉病品种仍比较匮乏。

此外,有研究表明,小麦株高、颖壳张开程度、穗部蜡质程度、花期长短、穗密度等植株形态与赤霉病抗性有相关性,这种形态抗性机制可以使小麦在染病敏感期,最大程度降低病原菌侵染的机会,表现出一种病害的逃避机制,有研究表明,小麦株高与赤霉病敏感性存在负相关性,株高较高的小麦穗部湿度低,并且远离病原菌主要来源的土壤表面;穗密度小的小麦穗部的小环境湿度低,不利于病原菌的侵染,这些形态特征抑制了病原菌的侵入。本研究结果与这些报道相似,抗病组品种(系)的平均穗密度比感病组品种小;抗病的9个小麦品种(系),有6个株高均在90cm以上。

由于本研究只进行了表型鉴定,对部分植株形态和农艺性状作了调查,还需要进一步检测9个抗病品种(系)所含有的抗赤霉病基因,利用基因组技术进行抗赤霉病基因的聚合,从而培育对赤霉病具有较高抗性水平的小麦品种,以便于建立农业投入安全无害、生产过程环境友好的农业绿色发展技术体系,服务于小麦产业的可持续发展,确保国家的粮食安全。