千秋篆籀韵岭南

2023-12-27李雨桐李广志

李雨桐 李广志

摘 要:篆书是中国传统书法的肇始书体,具有悠久的历史和独特的艺术魅力。其作为中国文字系统的发端和基础,对书体的发展、书法艺术创作和美学内涵指向起到了奠基作用。岭南作为中国南部具有鲜明地域特色的重要文化区域,拥有丰富多样的文化传统。在岭南地区,篆书的传播与发展在地域分布和演变时间上与中原腹地有着相似的轨迹,在书写风格上却略有不同侧重,特别是在近现代呈现出显著的地域特点。然而,有关岭南篆书特点的资料与讨论相对较少,因此通过文献研究的方式,汇总已有的关于岭南篆书的相关资料,对其特点进行分析和总结,以填补岭南篆书研究领域的知识空白,并为学者提供更多深入探讨的方向,从而进一步拓宽中国书法研究的地域边界,挖掘中国书法多样的文化内涵。

關键词:篆书;篆刻;岭南地区

篆书作为中国文字与文化的开端,以及孕育隶书、楷书等书体的母体,在中国书法的发展历史上起到了奠基的作用。清代段玉裁的《说文解字注》是这样定义篆书的:“李斯所作曰篆书,而谓史籀所作曰大篆,既又谓篆书曰小篆。”以其说法,篆书原本指的是秦朝统一的文字小篆,而人们现在所称的篆书是对大篆和小篆的统称。其中,大篆指的是小篆之前的文字,包括甲骨文、金文、籀文、石鼓文以及春秋战国时期六国通用的类似文字,又有籀文、籀篆之称;小篆则是秦朝统一通行的书体,又叫秦篆[1]。

岭南,是我国南部越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五岭以南地区的概称。“岭南”这一概念最早出现在唐代,唐太宗贞观年间(627—649年),朝廷在五岭以南置岭南道,后来又置岭南节度使[2]。由于各朝代的政策不同,因此在不同时期,岭南地区的划分和称谓也有着历史性和差异性。现在人们所称的岭南地区,特指由广东、广西、海南、香港、澳门五地组成的华南地区[3]。岭南地区有着悠久的历史和独特的文化背景,在这样的环境下,篆书在岭南地区也有着独特的传播与发展轨迹。

本文旨在探讨篆书在岭南地区的传播与发展概况,通过梳理篆书在岭南地区的传播历史,探求其起源和早期发展情况,并分析岭南篆书的书学特点及其在岭南地区的传播与发展方式,以更好地了解中华文化在不同地区的差异性,从而进一步弘扬和传承中国传统艺术瑰宝。

一、岭南地区篆书的起源与历史传承

(一)先秦时期的岭南古文字

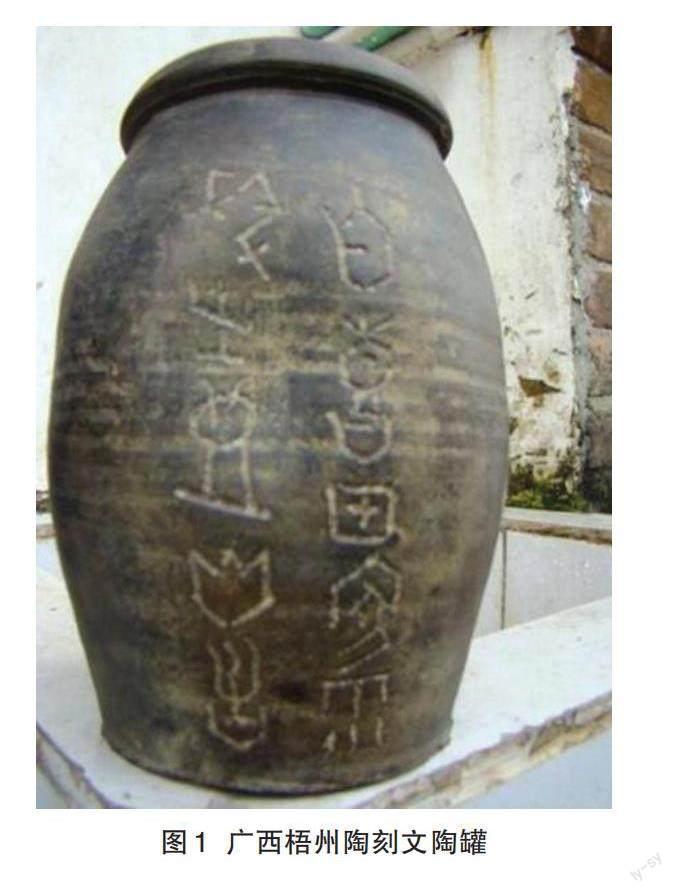

在秦统一岭南地区之前,该地区尚不属于中原文化圈,岭南地区的发展也落后于中原。此时岭南文化在古代百越文化的氛围中逐渐发展起来,既有百越文化圈的共性,又有其独特性[4]。这种独特性在书法上的体现主要包括书写材质上的不同和文字发展方向上的不同。在材质上,中原文字多发现于青铜器上,岭南古文字的载体在材质上则呈现出多样性和复杂性。岭南地区曾发现多种古文字,有的尚未成形,至今有待学界的进一步研究,有的则受中原文字影响较大,与中原的篆体有异曲同工之妙,如广西梧州陶刻文上的“雨”字与中原甲骨文如出一辙[5],广西梧州陶刻文陶罐如图1所示。

部分地区因远离中原,导致文字的汉化较晚,于是发展出了迥异于中原的文字。例如,在广西出土的平果甘桑石刻文,经鉴定为战国时期岭南政权骆越古国发展而来的骆越古文字。这种刻画文的产生可以追溯到商代,直至秦代统一六国后才逐渐让位给其他文字[6]。这种文字的造型与早期的中原篆书呈现出一定的相似性,因此可以推测,这种相似性对岭南地区后来篆书的发展具有一定的影响。

(二)中原篆书传入岭南

1962年,广州东郊螺岗的秦代木椁墓中出土了秦代铜戈一枚,铜戈上刻有十二字铭文“十四年属邦工□蕺丞□□□”,结构整齐,形体较为方正,笔画细如发丝,字体为战国时期的秦国小篆[7],铜戈铭文摹本如图2所示。据推测,该铜戈为秦朝军队平定岭南时所留,证明汉字在战国末期秦早期已经随秦朝军事征战传入岭南。

秦始皇三十三年(公元前214年),秦朝统一岭南,并于此地设南海、桂林、象三郡,岭南地区被正式纳入秦朝版图,而后秦朝统一了全国文字。出于日常政务的需要,岭南原本发展的古文字逐渐被取代,篆书正式在岭南扎根并得到了广泛应用。

(三)篆书在岭南的历史传承脉络

岭南篆书的发展自先秦以后基本与全国篆书的发展脉络保持一致。汉朝以来,更多的书体逐渐发育成熟,书法艺术迎来史称“隶变”的大发展阶段。而篆书由于实用性远不及隶、楷等书体,在书法领域渐遭冷遇。宋代朱文长的《续书断·神品》记载:“历两汉、魏、晋至隋、唐,逾千载,学书者惟真草是攻,穷英撷华,浮功相尚,而曾不省其本根,由是篆学中废。”由汉至唐,篆书的发展有所停滞,这个现象被称为“篆学中废”,此时其在书学发展相对落后的岭南地区的发展状况更加不容乐观[8]。在碑刻成风的秦汉魏晋时期,岭南却鲜有碑刻出土,以篆书为正文或是碑额的更是一片空白[9]。可以说此时岭南的篆书也进入了“篆学中废”的停滞期。

盛唐时期,中国历史经济文化均达到巅峰,其繁荣程度前所未有,为艺术的发展创造了有利条件,其中书法成就尤其突出。加上当时朝廷对书法发展较为重视,设立了厘正文字谬误的“正字”官员,在翰林院设立“侍书博士”,在国子监设“书学”和“书学博士”。在种种条件的推动下,篆书艺术在一定程度上迎来了复兴的势头[10]。唐代篆书的载体和表现形式多样,常见于碑刻、碑额及墓志盖上。岭南地区也发掘出大量唐代遗存的碑刻和摩崖石刻,其中部分有篆体碑额,如广州出土的《王涣墓志》等。

尽管篆书创作在宋、元、明的发展常被认为陷入窘境,但实际其整体发展并非停滞不前。在这三个朝代,篆书的理论体系和实践得到了很好的重视和发展。宋时,成书于东汉的许慎的《说文解字》被重新勘定,各朝亦不乏篆书名作。这也为后来篆书的复兴和发展奠定了坚实的基础,使篆书艺术在历史的长河中得以延续。但此时存在书家各书体兼长、融会贯通的现象,篆书相对其他书体来说并不算发达[11]。岭南地区留下的相关历史资料较为不足,但仍存在极少数具有岭南特色的篆书作品,如现位于广东省博罗县的罗浮山摩崖石刻,其中就包含具有岭南特色的篆书作品。

随着金石学的兴起和清代学术思想的发展,碑学逐渐兴起,清代碑派书法蔚然成风。清代书家追溯书体发展的源头,追求篆书的古法古意,在篆书经历了低谷期后掀起了其发展的又一高潮。这一时期篆书大家辈出,其中里程碑式的人物当属邓石如,其篆书入古出新,在探索碑派书法的技法和审美经验上,都具有开宗立派的意义[12],后来的其他篆书大家无不受其影响。岭南地区的篆书发展同样也受益于这股复兴的东风,特别是在近现代,岭南地区也涌现出许多著名的篆书家及篆刻家,他们或多或少都受到大家邓石如的影响,如黄牧甫、邓尔雅、容庚、商承祚等人。

二、篆书在岭南的传播

途径与方式

(一)南越国政权的影响

汉高祖三年(公元前204年),原秦代南海尉赵佗在岭南建立南越国,自立为南越武王。从赵佗开国到赵建德亡国,南越国传国五世,共九十三年。作为秦末至西汉时期在中国岭南地区建立的第一个完整王朝,南越国无疑具有重要的研究价值[13]。

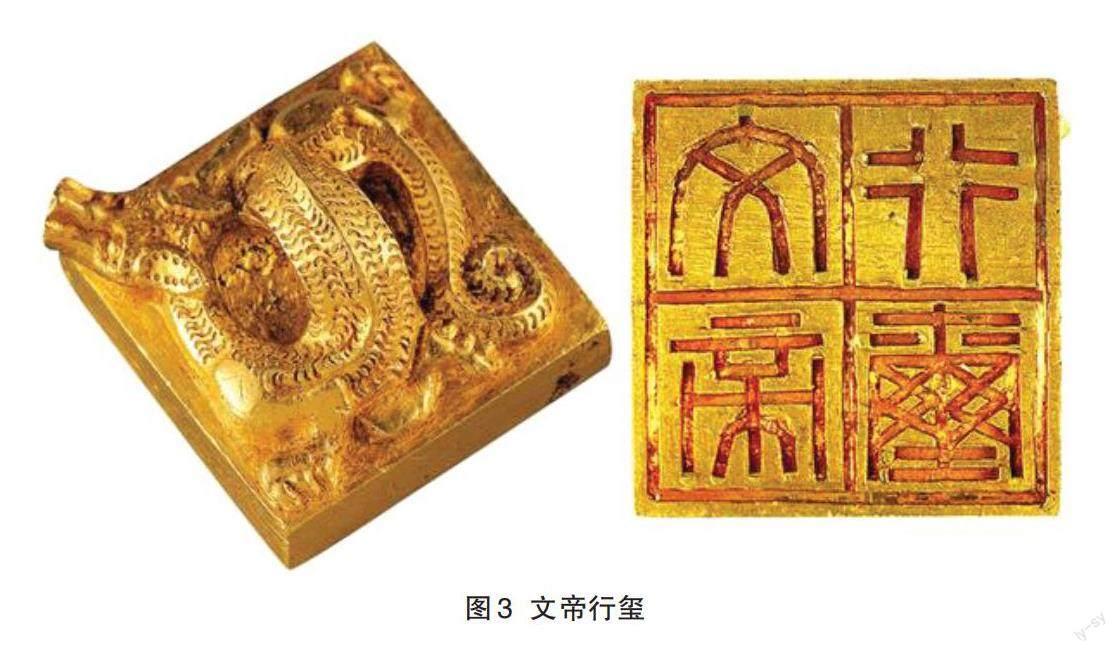

南越武王赵佗为恒山郡(今河北省石家庄市正定县)人,原为秦朝将领,领秦王朝之命南下攻打百越,六十万大军长期在岭南征战生活,必然会将中原文化带到岭南地区。汉文字就是其中最重要的一种文化交流的载体。在广州出土的西汉南越王赵眜墓的遗址中发现了大量文物,其中玺印、封泥和一些器物上都写有汉文字,同时还发现了多枚赵眜生前自用的印章,最有代表的为“文帝行玺”[14](图3)。其字体方正工整,以规范标准的南越国“摹印篆”入印,彰显了庄严骏伟的王者之气[15]。

西汉南越王墓中有一枚来自战国时期楚国的“错金铭文铜虎节”,专家学者推测其为南越国传国宝物,为赵眜所珍藏。虎节上的错金铭文“王命车驲”并非南越国流行的小篆,而是战国时期的楚文字。虎节如何流入南越国尚不可知,但能肯定的是,其与楚文化具有难以分割的渊源,可视为南越国丰富多元文化的象征[16]。

在广西贵县(现贵港市)发现了罗泊湾二号墓葬中出土的“夫人”印章、“家啬夫印”封泥、有“秦后”印记的陶盆等铭刻文字。其字体端庄典雅,中正平实,是南越国文化在岭南地区以都城为中心向四周辐射开来的证明之一[17]。

总之可以认为,中原篆书自秦朝统一岭南时已传入岭南地区。在南越时期,南越国统治者在努力建设新秩序的同时,又保持着与汉王朝的积极接触,所以这个时期的篆书发展既吸收了中原文化,又坚守了自身特色,并且在岭南地区产生了一定的影响。虽然在中华民族大一统的趋势下,南越国最终被汉王朝兼并,但这段历史依旧是研究秦汉时期岭南文化的重要窗口。

(二)篆刻

篆刻是一种将书法和镌刻相结合,用来制作印章的艺术形式,因古代印章多采用篆书入印而得名。篆刻将传统的篆书艺术与雕刻技艺结合在一起,形成了独特的艺术风格。并非简单地用篆书刻印便是篆刻艺术,所谓“篆刻艺术”,因其兼顾实用与欣赏的独特性,逐渐有别于篆书艺术,形成了自己的发展体系,成为中国一门独特的传统艺术和学科[18]。

在近现代的岭南,著名篆刻家黄牧甫的作品充分展现出了岭南篆书篆刻的特点。黄牧甫的作品以极其工整和细致入微而著称,他的作品较为规范,每个笔画都精确细致,线条流畅,甚至连留白处都铲得平整干净,展现出高超的技巧和精湛的镌刻功底,体现出岭南篆书精工的特点[19]。黄牧甫不注重字体和形制上的创新,而注重对传统的继承,以及对工艺的把握和提升,与同时期的岭南著名的牙雕、榄雕有着异曲同工之妙,是岭南人的务实精神和珍视传统文化与工艺的集中反映。黄牧甫作为岭南篆刻艺术的代表人物,通过其作品展现出岭南篆书独有的风格和精髓,为岭南篆刻艺术的发展做出了重要的贡献。

(三)碑刻和石刻

人们现在所能见到的遗留下来的篆体作品多以碑刻和石刻的形式呈现。篆体可被用于刻写石碑的正文内容,也经常被用作石碑的碑额部分,这使篆体在其他书体相对盛行的时期也能被传承下来。自唐以来,这样的篆书作品在岭南地区的数量开始有所增长。比如,广州博物馆收藏的韩愈撰文的《南海神广利王庙碑》拓片,附有篆额“南海神广利王庙碑”。唐朝诗人韩愈被贬至岭南地区任潮州刺史,与他一同而来的还有中原的文化。此碑为同被贬至岭南为官的循州刺史陈谏所书,是中原篆书传至岭南的实证。

石刻亦是篆书的重要呈现形式。广东罗浮山摩崖石刻盛于唐宋,直至清末仍有迹可循。这些刻文包含篇幅较长的赞颂诗歌,且多描述罗浮山的壮丽景色和千姿百态的自然奇观,同时也有各种题字、题记和题名[20]。石刻群最著名的就是“罗浮”两个篆书大字,其不仅是现存古代石刻字体最大的石刻,也是距今年代较久远的石刻,据考究其源自宋朝,迄今已有八百余年的历史。“罗浮”二字的字体圆润,线条均匀,结构稳定对称,作为标志性的石刻作品显得庄重大气。

石刻群中,宋代祖无择题刻的“长寿涧”,全文为篆体,字体的线条粗细一致,整體风格浑厚质朴、圆润流畅,是罗浮山现存年代最久远的石刻。据推测,此篇为祖无择在岭南地区任官时所作,是中原文化传播到岭南地区的重要证据。

石碑作为篆书等书法作品的载体,记录着来自各个时代的心灵交流和人文情怀的抒发。这些作品在表达个人情感和审美追求的同时,也成为弥足珍贵的历史文化遗产,是展现篆书等书体在岭南地区传承与发展情况的优质载体。

(四)海外文化交流

岭南地区作为海上丝绸之路的重要节点,以及与内地沟通的通道,有着独特的地理位置优势。因此,岭南地区与海外的文化交流也是文化传播中难以忽视的一点。

在罗浮山摩崖石刻中有一题非常特别的石刻,其上的文字为“丹以祈寿卋”(图4)。这是罗浮山唯一一题由外籍人士题刻的摩崖石刻。此则石刻采用通常的篆书体势,结体长方,用笔上则参以隶法,并略具楷味,呈现出厚重而不乏工稳的面貌。作者全秉薰,朝鲜人,是近代著名的思想家、理学家、道学家。全秉薰之所以不远万里来到罗浮山潜心修道,是因为这是一座“三教同源”的名山。在摩崖上的落款中,全秉薰采用了一种相对罕见的孔子纪年方式。他以“孔子后四十一庚戌冬”来标记公元1910年冬,表示自孔子诞生后已经过去了41个甲子[21]。这种纪年方式的运用,以及全秉薰对书法的娴熟掌握,不仅彰显了全秉薰个人对儒学传统的崇尚、证明了罗浮山作为儒教名山的卓越地位,更是儒教与中国传统书法艺术在海外突出的影响力的体现。

可以推断,通过海上贸易和交通往来,岭南地区与外部地区保持着频繁的联系,从而为篆书的传播提供了有利条件和途径。商人、官员、学者等在交流中带来了篆书文化和书写技法,促进了篆书从岭南地区到海外,再从海外回到岭南地区的传播与发展。

(五)以书院为代表的教育机构

书院作为中国封建社会特有的教育和学术研究机构,不仅是知识传授的场所,也是篆书技艺重要的交流和传承中心。单岭南地区的广州来说,书院数量已相当可观。据广州市第四次文物普查及考古发现,广州现存历代学宫及遗址4处,书院及遗址20余处,书室、书舍、家塾等遗址280余处。然而,随着时代的发展,书院基本不再承担教育的功能,岭南多数书院被改建为大杂院,曾经的书院群落日渐式微。如今,广州古书院的形迹大多只留存在文字档案里,院中的古代篆书作品也少有留存[22]。因此可推测,岭南地区对教育的高度重视以及书院和学校的建设在篆书的传播和发展中扮演着重要角色,为篆书的传承提供了平台。

(六)个人传承和艺术家的影响

篆书的传承和发展离不开篆刻家、书法家和艺术家个体的努力和影响。他们通过自身的实践和研究,传承并发展了岭南地区的篆书艺术,并持续影响着后来者。由于岭南地区的地理位置远离当时的政治中心,因此岭南书坛的兴起远晚于中原,以篆书闻名的书家的出现亦是如此。又因岭南文人多厌弃浮名,纵有书法家也鲜为人知,直至清代篆书大复兴时期才涌现了一批篆书大家、名家。其中较为著名的便是并称“容商”的容庚与商承祚二位学者。

容庚,广东东莞人,是著名的古文学家和考古学家。其书法启蒙老师四舅邓尔雅也是岭南著名的篆刻家书法家。容庚毕生致力于学术,尤精于金石之学,在篆刻书法方面也有很深的造诣,其著作《金文编》是古文字研究者必备的工具书之一[23]。商承祚,广东番禺人,亦是著名的古文字学家和考古学家,专攻甲骨文与金文[24]。容庚和商承祚的作品在风格上不谋而合,皆结构严谨精炼,行笔沉稳而刚健有力,整体风格古朴素雅,没有过多的装饰笔画,浑然天成,给人安定祥和之感。商承祚与容庚的篆书作品如图5所示。

容庚与商承祚是六十年的老友,二人在学术上的贡献有开山立派之功。二者的书法对于扭转当时书坛篆书作品常有错字和缺乏用笔讲究的状况具有积极的意义。他们在书法实践中注重研究和传承传统,通过深入研究原始资料和学术成果,使作品的字法做到信实而有根据,且富有学问内涵。容庚与商承祚影响并激励了当代的篆書家,使其以更高的标准和更严谨的态度对待书法创作,并对于保证篆书作品的字法准确性及整体质量建立了一个基本的标准,从而提升了整个书坛的水平。同时,容庚、商承祚二人笔法根基扎实,注重用笔的技巧与表现力,作品能够展现独有的风貌,为篆书艺术注入了新的活力和创意,有助于篆书艺术的发展与创新。

三、岭南篆书的特征

(一)典型特征

岭南书风将中原早期工整、实用的书风继承下来,典雅庄重的特点使其在书坛中独树一帜。岭南篆书与其他地区的写意书风有所区别。写意书风强调形神兼备,追求一种情境的表达和艺术的自由流动。在中原地区书风朝着抽象、探索和大写意的审美指向发展时,岭南篆书中写意风格的表现则相对较少。从前文提及的作品中可以看出,自古以来,岭南篆书十分讲究布局,追求字形的工整准确,风格中庸中正,强调中锋用笔。岭南篆刻家更注重篆刻技法的功底、字形的准确性及工艺的精湛程度。

岭南书风讲求回归中式美学,守正传统,先修文化而后习书法,明显有别于北方所追求的造型抽象性和个人意趣的充分表达。这与岭南人务实的精神和稳健保守的特色密不可分[25]。

(二)其他特征

岭南篆书虽以精工稳健见长,亦不乏用笔泼辣酣畅的例子。以江门新会特产茅龙笔所写的篆书就是其中的奇葩。茅龙笔又名中国草笔,其发明者是明朝岭南大儒陈献章。茅龙笔下的字,笔画略显粗糙却大朴不雕,飞白生动,筋骨内涵带有刚柔并济的特点[26]。茅龙笔所作的篆书作品展示了岭南地区书法艺术的多样性和丰富性,由此可见,岭南篆书并不囿于平实的风格,也具有雄强和豪放的一面,同时也反映了岭南地区的文化精神中不甘平庸和敢于突破传统束缚、勇于创新的品质。

四、近现代岭南篆书的发展现状及展望

岭南篆书具有守成的重要特点。传统书风中承载着几千年的儒家文化积淀和智慧,使岭南篆书充分保持了中庸稳定的风格和形态。这种强调传统的特点,可能导致创新的机会被忽视或受到抑制,使岭南篆书在一定程度上显得缺乏与时俱进的特质。然而,尽管存在一定的创新局限,人们仍然认为岭南篆书应该坚守住传统的核心。传统是岭南篆书的灵魂,也是岭南文化的灵魂,它代表了历史的延续和传承。坚守传统意味着继承和弘扬岭南篆书的独特精神和价值观,保持其中庸中正的审美标准和技艺要求。这有助于保护和传承岭南篆书以及岭南文化的精髓,让后人能够深入了解和感受这一传统艺术的魅力。容庚、商承祚二人门下的岭南篆书名家兼广东省书法家协会主席张桂光同样支持岭南书法回归和坚守传统,他表示:“在传统回归呼声日高的今日,一些岭南书人仍缺乏自信,以为岭南书法保守,乏善可陈……这种观念显然是错误的。”

同时,坚守传统并不意味着停滞不前。在坚守传统的核心价值观、传承其独特的精华的基础上,岭南篆书也可以适度寻求创新,以适应现代社会的需求和审美趋势,包括开拓新的题材和风格、尝试新的媒介,以及与其他艺术形式和文化元素进行跨界合作等方式。通过融合传统与现代,岭南篆书能够焕发出新的活力和时代感,使其更具吸引力和影响力。

综上所述,篆书在岭南地区的传播与发展既需要坚守传统,也需要适度寻求创新。在各界的努力下,岭南地区的篆书艺术将继续蓬勃发展,为中华传统文化的传承和创新做出更大的贡献。

参考文献:

[1]朱子云,郝金刚.大篆[EB/OL].[2023-07-25].http://www.chinavalue.net/wiki/showcontent.aspx?titleid=51732.

[2]曾大兴.岭南文化的真相:岭南文化与文学地理之考察[M].北京:社会科学文献出版社,2017:3-10.

[3]刘小斌,郑洪,靳士英.岭南医学史:上[M].广州:广东科技出版社,1970:10.

[4]可可诗词网.先秦时期的岭南文化[EB/OL].[2023-07-25].https://www.kekeshici.com/wenhua/diyuwenhua/290158.html.

[5]谢寿球.骆越古文字与平果感桑石刻文[EB/OL]. [2023-07-25].http://www.360doc.com/content/19/1112/22/28504974_872723799.shtml.

[6]梁庭望,蓝盛.甘桑刻画文:古骆越文字的瑰宝[J].百色学院学报,2020(2):1-8.

[7]麦英豪.广州东郊罗冈秦墓发掘简报[J].考古,1962(8):404-406,9.

[8]王客.篆书基础知识(书法知识丛书)[M].上海:上海书画出版社,2020:53-57.

[9]美学与艺术.岭南书法艺术的起源:先秦至隋唐[EB/OL].[2023-07-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1637499955765948149&wfr=spider&for=pc.

[10]王客.篆书基础知识(书法知识丛书)[M].上海:上海书画出版社,2020:53-57.

[11]胡道安.宋代篆书窘境成因初探[J].齐齐哈尔师范高等专科学校学报,2007(4):73-74.

[12]王客.篆书基础知识(书法知识丛书)[M].上海:上海书画出版社,2020:77-88.

[13]中国大百科全书第三版网络版.赵佗[EB/OL].[2023-07-25].https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=386208&Type=bkzyb&SubID=44016.

[14]史明立.西漢南越王墓“文帝行玺”龙钮金印考辨[J].文物天地,2019(1):28-31.

[15]梁晓庄.岭南篆刻源流[EB/OL].[2023-07-25].http://art.people.com.cn/GB/n1/2017/1025/c226026-29607894.html.

[16]广州日报.南越错金虎节 赫赫楚地雄风[EB/OL].[2023-07-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1651135310599196190&wfr=spider&for=pc.

[17]谢崇安.西汉南越国墓出土铭刻补释三题[J].考古与文物,2013(1):68-72.

[18]《中国大百科全书》第三版网络版.篆刻[EB/OL].[2023-07-25].https://www.zgbk.com/ecph/words?SiteID=1&ID=41971&Type=bkzyb&SubID=169301.

[19]姚志.黄牧甫寓粤期间篆刻文字形式研究[D].浙江:中国美术学院,2023.

[20][21]何启文,李海婵.罗浮山:明珠遗落幽岩飞瀑 摩崖石刻亟待焕彩[N].羊城晚报,2022-04-22(A15).

[22]黄宙辉.广州古城文脉绵延书院林立蔚为壮观[EB/OL].[2023-07-25].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1762477465516583465&wfr=spider&for=pc.

[23]黄浩苑,邓瑞璇.容庚:尽天下古文奇字之志[N].新华每日电讯,2021-10-22(14).

[24]故宫博物院.商承祚[EB/OL].[2023-07-25].https://www.dpm.org.cn/donate/103493.

[25]张桂光.岭南墨妙:张桂光主席撰文对岭南书坛进行梳理回顾[EB/OL].[2023-07-25].https://www.sohu.com/a/241938555_664620.

[26]李悦枝.“非遗”传承保护视野下岭南地区茅龙笔书法研究[D].泉州:泉州师范学院,2022.

作者单位:

李雨桐,重庆大学。

李广志,九江市书法家协会。