数字党建:概念界说、历程考察与核心向度

2023-12-26□曲值张振

□ 曲 值 张 振

一、问题提出与研究回顾

信息和数字技术的每一次阶段性变革都迫使传统政党形态为适应现代政党政治的发展主动推进理论创新与实践革新。习近平总书记指出,“将信息技术应用到党建工作中,既是信息化时代发展的客观要求,也是党建工作改革创新的必然要求”。把握数字党建的发展历程和演进趋势是将互联网这一“最大变量”转化为党的事业发展的“最大增量”的战略选择。(1)习近平:《举旗帜聚民心育新人兴文化展形象 更好完成新形势下宣传思想工作使命任务》,《人民日报》,2018年8月23日第1版。党的十八大以后国内学界掀起了一波研究网络党建、党建信息化和“互联网+党建”的高潮,同时智慧党建、移动党建、大数据党建、云党建、5G党建、数字党建等概念均成为研究焦点。通过分析既有成果不难发现,理论界和实务界对研究对象的相关概念、所属范畴和作用场域没有清晰界定并交互使用,存在技术本位分析党建数字化和数字党建的思想倾向。以“不同技术+党建”为表现形式的概念术语及“党建信息化”“党建数字化”“数字党建”概念间的理论意涵和内在关系如何厘清?党建数字化的发展契机、演进脉络和变迁动因是什么?数字党建的内在机理和实践路径是什么?这些都是本文要探讨的主要问题。

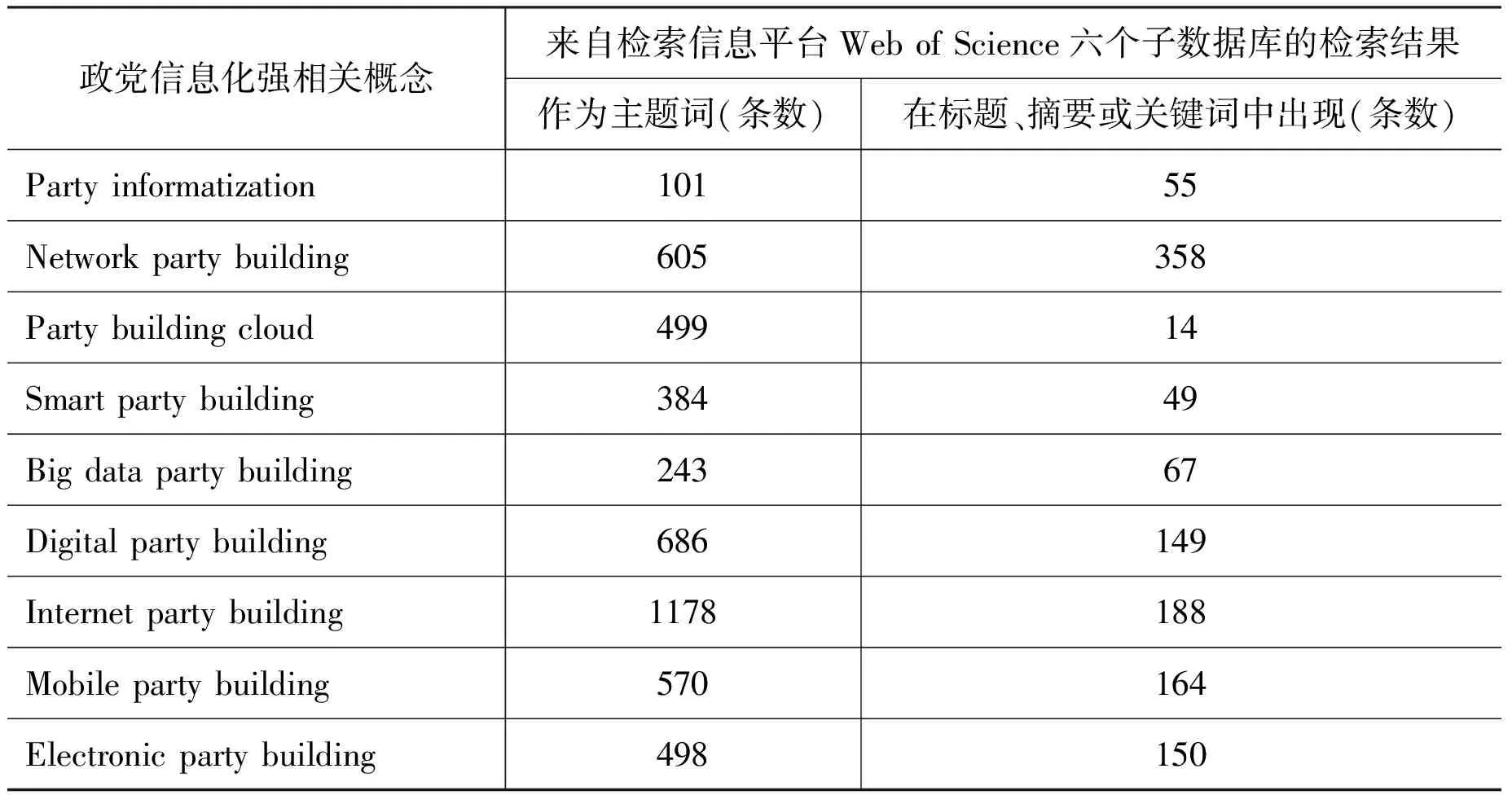

比较而言,国外将“数字党建”“党建数字化”等类似的学术表达更常称之为“数字政党”或“政党信息化”。国外学界研究政党信息化源于对20世纪80年代美国政党运用ICT s(Information and Communication Technologies)开展选举活动的关注和探讨。本文借助Web of Science筛选出与数字政党和政党信息化强相关的9个相关概念(参见表1),利用检索功能构造检索式TS=(party OR party-construction OR party-construction informatization OR Digitalization of Party Building)AND TI=(Network party building OR Internet party building OR Electronic party building OR Mobile party building OR Party building cloud OR Smart party building OR Big data party building OR Digital party building OR Party informatization)(2)TS、TI 分别指论文主题和论文题目。经检索得到文献共计1221篇,(3)截至2023年5月9日,从http : // www. Web of knowledge .com访问信息检索平台Web of Science的六个子库,包括Science Citation Index Expanded,Social Sciences Citation Index,Arts&Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index-Science等进行检索。剔除重复文献27篇得到有效文献1194篇,得到的文献量与数字社会、数字政府等研究议题平均接近一万两千篇的研究成果相比,可深入研究的理论空间仍然较大。从所获文献的学术产出归属地来看,美国、中国、德国是发文数量排名前三的国家,其他国家主要分布在北欧、西欧和澳大利亚。从发文趋势来看,研究成果与一国数字和信息化发展程度、方针政策、政治思潮等要素密切相关,比如中国机构和作者在2017年后发文量陡然而增深受政策导向影响,党的十九大将“数字中国”建设正式写入党的文献,国家级数字科技战略正式按下“加速键”,发展数字技术成为高度优先发展的战略性选择。西方民粹主义所具有的反精英、反建制和媒体依赖性同数字时代的开放化、包容化和扁平化特征深度耦合,国外数字政党和政党信息化研究受到以民粹主义为代表的政治思潮因素影响较大,发文量呈稳步上升状态。

表1 数字政党与政党信息化强相关研究文献检索结果

综合来看,国外对政党信息化和数字政党的研究主要集中在如下三个方面:第一,政党信息化和数字政党对政党政治发展的价值和意义研究。新技术革命为世界政党政治革新增添了新动力,成为政党政治发展变化的关键性因变量。在世界范围内来看,部分国家出现了颠覆传统的新型数字政党,如北欧“海盗党”、西班牙“我们能党”、意大利“五星运动党”等,这些新型数字政党均成功占据国会众多议席。有研究认为数字政党的成功得益于创新了组织成员间新的隶属关系类别,是技术革命驱动下的政党转型发展典例和趋势。还有观点提出传统政党政治正面临着新型数字政党发起的挑战,因数字政党不受制于组织制度惰性且没有组织遗产所以更倾向于“破坏性创新”,(4)Raniolo F. &Tarditi V. , “Digital Revolution and Party Innovations: An Analysis of the Spanish Case”, Italian Political Science Review/Rivista Italiana Di Scienza Politica, Vol.50, Issue 2, 2020. pp.235-253.能够在一定条件下引发西方政党政治变革。(5)刘红凛:《技术革命驱动政党转型发展:历史逻辑与当代演绎》,《政治学研究》,2021年第6期。第二,政党信息化和数字政党对政党自身建设的诉求与影响研究。有学者认为政党信息化改变了基于传统金字塔型组织结构的层级治理机制,(6)Paolo Gerbaudo,The Digital Party: Political Organisation and Online Democracy,Pluto Press, 2018,pp.25.一方面党员招募和管理更加开源,趋向扁平化、灵活化和分散化,另一方面党内决策权进一步下放,通过开放的在线平台进行内部选举和政策决策进而实现执政或参政的价值目标,这有力地回应了选民要求完善政治参与方式和代表形式的政治诉求。(7)Kristof Jacobs, Niels Spierings. Social Media, Parties, and Political Inequalities. Cham:Palgrave Macmillan,2016, p.3.还有观点认为政党信息化是政党现代化的重要表现形式和载体,反映了在“政党—国家—社会”关系模式中政党主动适应时代要求转型发展谋求新生的自身变革。(8)刘红凛:《从政党变革到政党转型发展:分析视角与判断标准》,《中国人民大学学报》,2023年第2期。第三,政党信息化和数字政党与国家权力间的关系研究。政党的第一目标就是掌握国家权力,或者对国家权力的运行过程施加影响。(9)王长江:《政党论》,人民出版社2009年版,第189页。在民主政治条件下,国家权力形成的核心要义在于通过选举的形式完成授权,有研究提出技术赋能政党竞选对代议制民主起到了补充作用,带来了新的政治参与方式。还有观点认为政党信息化不仅是竞选的“劝票工具”,成为了西方政党选举活动中不可或缺的关键性因素,正如特朗普在竞选中雇佣“剑桥分析”利用大数据、算法和人工智能高度定制符合个人的竞选策略实现选举胜利,这印证了技术赋能政党竞选正在改变政党与国家权力之间的关系产生。

当前,国内学界对数字党建概念尚未形成共识,在作用对象、适用场景上也存在差异,作为尚在发展中的概念术语,数字党建的研究对象呈现出动态演化的阶段性特征。研究之初以“网络党建”为对象,从功能维度探讨网络党建在民主建设(10)刘长发:《试论网络党建的民主功能》,《求实》,2010年第1期。、思想建设(11)闫艳红,戴海东:《基于信息论的网络党建工作研究——立足思想建设的维度》,《中国出版》,2016年第17期。等领域的创新发展,聚焦网络时代服务型政党建设(12)任军利:《网络时代服务型政党建设的思考》,《求实》,2014年第4期。、网络党建工作机制(13)张兆文:《新媒体视域下高校理工科学生党建创新工作机制研究》,《教育评论》,2015第7期。以及党员教育专题网站建设(14)王世谊:《论“网络党建”——党员先进性教育网站建设构想》,《东南大学学报》(哲学社会科学版),2006年第3期。等主题。直至“互联网+”概念的提出,学界对数字党建的认识程度进一步加深,这一阶段以“不同技术+党建”为表现形式的新概念、新模式为研究对象,有学者对中外政党信息化的异同之处进行比较分析(15)刘红凛:《党建信息化的发展进程与“互联网+党建”》,《南京政治学院学报》,2016年第1期。,还有研究专门考察物联网在数字党建场景中的应用(16)金江军:《智慧党建》,电子工业出版社2021年版,第118页。以及区块链技术与党务管理工作相结合(17)陈蕾,周艳秋:《区块链发展态势、安全风险防范与顶层制度设计》,《改革》,2020年第6期。的问题。党的十九大之后党建数字化转型成为理论研究的新动向。从研究视角来看,既有微观探讨也有宏观理论,微观上有研究从“供给—需求”的角度分析作为技术中介的党务工作者应该如何提升数字党务专业技能,还有学者从宏观理论上思考数字党建的理论渊源,分析其与党建理论、数字治理理论之间的相关性,(18)王少泉:《数字党建:理论渊源与现实推进》,《湖北行政学院学报》,2019年第6期。从推进传统基层党建方式变革的思维理念出发,(19)王保彦:《“互联网+党建”“智慧党建”的多维解析》,《理论与现代化》,2017年第3期。强调统筹运用数字化技术贯穿到党的领导全过程多方面(20)袁家军:《全面推进数字化改革努力打造“重要窗口”重大标志性成果》,2021年2月18日.http://zj.people.com.cn/BIG5/n2/2021/0218/c186327-34581828.html。。在研究方式上,文本与个案剖析是主要呈现方式,比如怀柔区如何充分利用微信体系进行流动党员管理,(21)孙建杰、杜建华、郭小东等:《微信体系打开流动党员管理工作新局面——怀柔区开展互联网党建工作的探索与实践》,《前线》,2017年第4期。贵阳市“党建红云”怎样发挥大数据引领党建作用等,(22)张勇:《“党建红云”大数据引领大党建》,《贵阳日报》,2016年8月12日第5版。量化研究还有待突破。在研究内容上,涵盖了数字党建理论渊源、现实困境和实践路径诸多方面。有研究从主要表现、形成原因和应对策略分析数字党建所面临的数字化困境,回答了基层党建数字化建设质量达不到预期的原因,(23)刘锋:《数字党建助推基层党组织高质量发展的路径探讨》,《领导科学》,2022年第3期。认为既有研究对数字党建的学理性认识不足。纵观当前数字党建研究趋势,围绕“数字党建”这一主题,理论和实践、理论和政策的互动持续而显著。中央相关政策及各地方政策研究口径明显影响数字党建和党建数字化转型的方向和对象,同样数字党建技术迭代深化也对政策规划有明显反作用,二者互动持续且显著,反映出数字党建研究由“工具”到“制度”、从“附件”到“本体”的进化态势。学界关于数字党建研究对象具体表述存在差异,但主旨基本围绕信息和数字技术赋能党的建设展开,通过理论分析、实践归纳和个案剖析从不同维度对数字党建作出考察,探讨党的建设、党的领导和党所领导的伟大事业如何与数字时代发展相适应的若干问题。从既有文献来看,数字党建研究呈现出碎片化特征,传统党建理论面向数字党建和党建数字化转型实践缺乏足够的理论解释力,实践指导性较弱,数字化过程的技术专业性进一步阻碍了数字党建向深层理论化发展,研究更需要着眼于数字党建本体,需要立足全面推进党的建设新的伟大工程的历史方位寻求理论支撑和实践对策。同时,数字党建研究倾向工具化认识和实践性解读,元理论挖掘力量不足导致部分研究视野局限于具体党建事务,研究思路局限于党建学科,这容易导致理论建设与具体实践契合度不够以及单纯技术化倾向等问题。据此,本文拟从概念界说、历程演进和核心向度三个方面厘清数字党建内涵,梳理发展历程并透视内在机理,回答数字党建因何发展、何以发展、如何发展等问题,以期为今后开展深入研究提供有益借鉴。

二、概念界说:从三对概念范畴辨析数字党建内涵

可能由于数字党建尚未成为传统党建理论的重要组成部分并且党建数字化过程较为枯燥专业性较强的缘故,研究者更加注重结果而不自觉地忽略了过程,导致“党建数字化”概念早在本世纪初就被提及(24)杨元红、肖坚德、林映群:《二级学院党务工作数字化管理的应用及对策》,《现代计算机》,2002年第11期。却波澜不惊,被认为是一种“推断性的理念”(25)尼古拉·尼葛洛庞帝:《数字化生存》,胡泳、范海燕译,电子工业出版社2018年版,“《数字化生存》20周年中文纪念版专序”。。透视党建信息化到数字党建的发展过程可以发现,能否理解不同概念间的区别与联系是洞悉党建数字化转型内在机理的关键所在。不断涌现的概念术语在一定程度上造成了研究概念边界模糊、主体指涉不明的问题,阻碍了数字党建理论发展和研究实践。因此,厘清不同概念间的内涵对深化认识和把握党建数字化转型规律,研判数字化与党的建设深度融合会带来怎样的机遇和挑战提供了基本遵循。

(一)“党建信息化”与“党建数字化”的区别

学术界对“党建信息化”与“党建数字化”的认识并未统一,常作为同义词交互使用,尚未作出严格区分。一方面,数字时代是后信息化时代,二者没有明显的时间界限且长期共存。严格区分时间界限容易出现“为了数字化而数字化”的盲目数字化倾向。另一方面,技术赋能党的建设究竟是“数字技术”还是“信息技术”没有明确,这大致存在三类观点:第一类观点认为数字技术与信息技术并无本质不同,区别只是技术本身的迭代升级和重新组合,如“数字技术是由互联网信息技术发展而来的,现已发展成技术生态,包括大数据、云计算、人工智能、区块链等。”(26)李策划:《数字生产方式变革视角下经济关系重塑研究》,《技术经济与管理研究》,2023年第2期。第二类观点认为数字技术重新界定了信息技术,颠覆了信息技术的传统发展模式,如“数字技术是信息技术的巨大历史性进步,它充分释放了信息的生成、汇聚和分享潜能,使人类快速摆脱了信息饥渴的历史状态,发挥了信息大规模分享、传输、汇聚和高层次应用的巨大效用,短时期内促成了互联网生态的崛起和繁荣,这些都得益于信息资源数据化后的大规模分享。”(27)梅夏英:《数据交易的法律范畴界定与实现路径》,《比较法研究》,2022年第6期。第三类观点认为数字技术是一个“大技术”概念,(28)张锐昕:《中国数字政府的核心议题与价值评析》,《理论与改革》,2022年第6期。泛指治理技术或实现政策目标的基本手段。(29)黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》,2020年第3期。这三类概念界定的出发点是基于人们对技术概念元单位的抽象认识,如“数字”之于“数字技术”,“信息”之于“信息技术”。本文更倾向于第三类观点,党建数字化的逻辑前提和核心要义在于坚持和加强党的全面领导,以助力政党治理现代化和助推建设长期执政的马克思主义政党为价值依归,以服从和服务于党的建设目标为指向。按照萨托利的划分,不同于西方政治场域中的“部分的政党”思维,在中国情境中更合乎“整体的政党”特征,党的领导是中国特色社会主义“最本质的特征”和“最大优势”。(30)《习近平谈治国理政》第4卷,人民出版社2022年版,第8页。从顶层设计来看,党通过党组织联接国家与社会,以“嵌入式治理”的方式形塑“国家-政党-社会”三元结构的权力空间,“国家-政党”涉及国家领导体制问题,“政党-社会”涉及人民对党的认同和信赖问题,(31)林尚立、赵宇峰:《政治建设的中国范式:论党建在中国发展中的重要政治作用》,《社会科学战线》,2014年第1期。这两类矛盾在相互联系中互相区别,涉及三类范畴:党的自身建设(党的建设)、党对政府的有效组织(治理能力)、党对社会的有效治理(社会建设)。(32)叶敏:《政党组织社会:中国式社会治理创新之道》,《探索》,2018年第4期。进入万物互联的数字时代,党在介入政治生活并为获取或维护国家政权、行使政治权力和密切联系群众发挥作用时更加有赖于技术赋能党的建设,以此实现数字党建从“事”到“制”再到“治”的转变,实现顶层设计与技术势能的深度融合。

(二)“党建数字化”与“数字党建”的差异

从词义学的角度来看,“数字化”的“化”意为“转变成某种性质或状态的过程”,常置于名词或形容词之后使用。党建数字化是一个过程概念,其目标指向是使政党适应数字化进程中客观环境和现实需求的变化以更深刻地把握长期执政规律。数字党建是一个目标概念,党建数字化转型不单纯追求技术与党建的互融,而是将真实物质世界的思想、方法和技术通过数字技术转化为新型生产要素即数字资源,再投入到政治、经济和社会各环节中创造更大价值,以政党治理现代化、党的全面领导和锻造走在数字时代前列的马克思主义政党为目标。归纳来看,党建数字化与数字党建互为因果,是同一过程的两个维度,通常在没有规定特定语境下的意义时可以交互使用。随着党建数字化程度逐步加深,数字党建的目标指向愈发清晰,反之数字党建对党建数字化转型过程也提出更高的标准和更严的要求。数字化场域下,数字党建深刻影响并重塑了传统党建模式的活动空间、组织方式、工作思路和实践理念等一系列关键要素,推动党建实践由基层封闭单一化走向多元主体开放化、物理空间分散化走向虚拟空间整体化、组织形态科层化走向组织形态扁平化。(33)王伟玲:《数字政府:开辟国家治理现代化新境界》,人民邮电出版社2022年版,第28-30页。呈现出从技术利用转向价值重塑、从流程范式转向数据范式、从分散化模式拓展为平台化模式、由“工具的革命”跃升为“革命的工具”的转化趋势和显著特征。同时,党建数字化转型一定程度上消弭了党建实践中虚拟与现实、线上与线下、传统与科技的边界,但是在制度吸纳技术赋能排斥技术异化的过程中不可避免地会造成数字化困境,诸如党建形态既建构又解构、党建效能既增强又削弱、党建功能既减负又增压等问题,党建数字化困境的本质是技术逻辑与党建逻辑怎样调和的问题。虽然乔纳森·齐特林(Jonathan Chetlin)认为历史上新技术的创造从未以满足主流意识形态和权威的眼光为导向,(34)乔纳森·齐特林:《互联网的未来》,康国平等译,东方出版社2011年版,第2页。但数字党建如何发展决不能按照技术决定论放任自流,其关键在于明确目标指向和作用价值,一定要由组织、政治和制度的逻辑决定,(35)简·E·芳汀:《构建虚拟政府:信息技术与制度创新》,邵国松译,中国人民大学出版社2010年版,第9页。这就需要发挥技术应用的渐进变革效应,逐步以技术创新探寻组织、政治和制度创新的动力、空间与方向。

(三)“数字党建”与“不同技术+党建”的关联

概念术语的演进变化体现出党的建设对新兴技术的接纳融合,也是技术嵌入党建工作中影响并重塑传统党建工作模式的现实表现。以“智慧党建”“大数据党建”“云党建”“移动党建”等“不同技术+党建”为表现形式的新概念不断涌现,这些新模式、新方法有效增强了党建工作的透明度、参与度和影响力,也是拓展党建活动空间和组织方式的重要手段。需要注意的是,党建数字化是技术驱动下不断完善和深化的过程概念,以“不同技术+党建”为表现形式的创新实践是党建数字化阶段性的具体呈现,是数字党建的有机组成部分,二者应当是一种包含关系。以“不同技术+研究对象”为命名方式的渐进式概念术语命名早有先例,例如“电子政务”“智慧政务”“数字政府”等,这种研究思路理论聚焦性、主题延续性较强,能够反映学术界对某一问题理论思考的活跃程度,也是建构中国特色话语体系的好方法。技术元素的迭代更新使不同概念术语的切入点和落脚点有所区别,有益于视野更广、立意更高的研究成果产出。党的十九届六中全会强调“过不了互联网这一关就过不了长期执政这一关”。(36)本书编写组:《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议辅导读本》,人民出版社2021年版,第55页。数字党建体现了马克思主义政党与时俱进的先进性本质特征,也是进一步解决“提高党的执政能力和领导水平、提高拒腐防变和抵御风险能力”(37)中共中央文献研究室:《十五大以来重要文献选编》(下),人民出版社2003年版,第1901页。两大历史性课题的新向度。缘于中外政党政治逻辑和“政党—国家—社会”关系的差异性,不同政党对党建数字化的认知程度和价值定位有所不同,中外执政实践中发挥技术势能的思路也大相径庭。国外政党信息化的发展动向和价值指向以投票选举、政党竞争和政治游说为基本特征,因选举民主具有阶段性、周期性,选举结束后发挥“劝票工具”作用的政党信息化进程进入“休眠期”,发展陷入缺乏驱动力的境地导致技术更新缓慢,国外政党信息化发展是典型的“选举压力驱动型”。在我国,党建数字化不以选举为目的,围绕如何加强党的全面领导、提升党的执政能力和打造利民为本的党建平台展开,具体样态呈现百家争鸣、万法归一的状态,可谓是“使命宗旨驱动型”。“不同技术+研究对象”的命名形式,关键在于后者而不是前者,“数字”与“党建”相结合的重点在“党建”而不是“数字”,“不同技术+党建”用于理论概念构建中,体现了我们对技术资源的再组织化和政治吸纳,“数字”与“党建”作为一个整体性名词使用,不仅意味着党的建设工作受到数字技术的影响,而且也表明党的领导和党的建设对党建数字化转型提出了更高的标准和更严的要求。

三、历程考察:从“党建信息化”到“数字党建”的发展嬗变

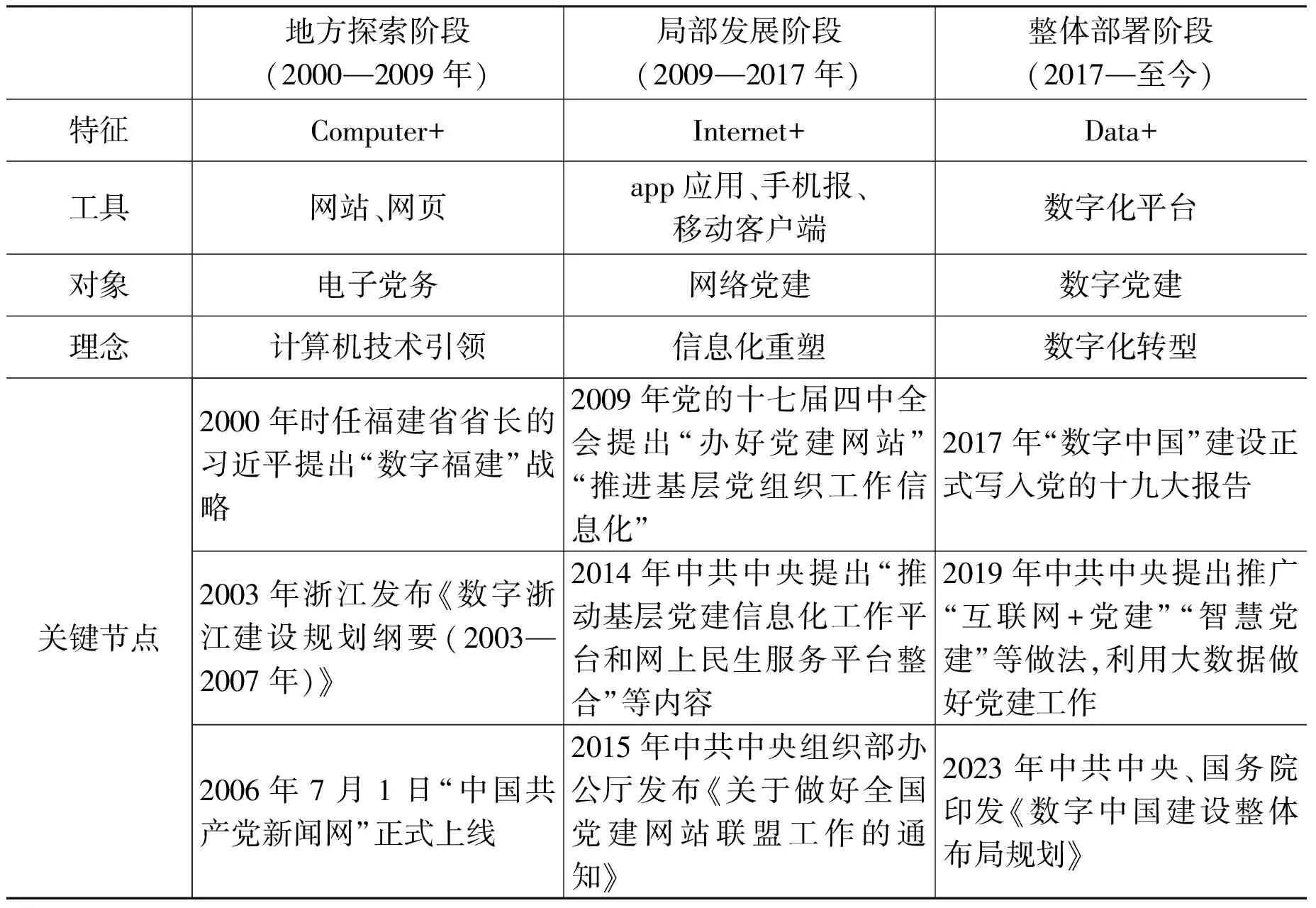

回望政治发展史,技术发展不足以对社会变迁产生决定性作用,因为技术的创造者从未以主流或权威的意志去操作科学实验,这也是现代信息技术与各行各业深度融合产生广泛深远影响的关键之处。作为一种发展趋势,信息和数字技术范式的支配性功能正在改变着传统社会与政党、政党与国家间的互动模式。技术嵌入党建工作经历了从无到有、从单一领域建设到统筹推进数字化改革的发展过程(参见表2),弥合了数字党建理论构建与党建工作技术应用间的空白与张力,发挥了助推党建科学化水平和长期执政能力建设的重要作用。

(一)地方探索阶段:数字党建孕育于“数字福建”和“数字浙江”的先行探索

地方探索阶段为2000年至2009年。2000年归国不久的欧亚科学院院士、时任福州大学副校长王钦敏向时任福建省省长习近平递交了两份题为“数字福建项目建议书”和“数字福建总体框架方案”的咨政报告,习近平高度重视报告内容对建设“数字福建”作出肯定性批示,指出“建设数字福建意义重大,省政府应全力支持……要选准抓住这个科技制高点,集中力量,奋力攻克”。(38)中共福建省委 福建省人民政府:《“数字福建”建设的重要启示——习近平同志在福建推动信息化建设纪实》,《人民日报》,2018年4月20日第1版。同年习近平提出了“数字化、网络化、可视化、智慧化”的建设目标,在全国率先拉开数字省域建设的大幕。(39)中共福建省委宣传部:《十月 福建党史上的今天》,《党史研究与教学》,2021年第5期。“数字党建”以“数字党务”为表现形式作为“数字福建”战略三大核心工程中“数字政务工程”的有机组成部分,(40)游宪生:《“数字福建”纵横谈》,《发展研究》,2000年第11期。承担着拓展与人民群众沟通渠道、提升党务工作效率和宣传党的路线、方针和政策网络平台的作用。同年,浙江省江山市以实施“电子党务政务”工程为突破口,在全国县域范围内率先创新使用“党政办公自动化网络”(内网)与“党政信息服务网络”(外网)相融合的县域型电子党务办公网,(41)耿建新:《实施电子党务政务工程 构建党政机关信息桥梁》,《信息化建设》,2001年第11期。开创了信息技术与党务工作在相互促进中融合发展的新局面。福建省政府把建设电子党务信息管理系统列入到《福建省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》中,作为“数字福建”战略“十五”计划的组成部分。(42)刘义圣:《“数字福建”建设若干问题浅探》,《福建行政学院福建经济管理干部学院学报》,2002年第1期。2002年中共浙江省第十一次代表大会作出“围绕建设数字浙江加快国民经济和社会信息化”(43)浙江省信息产业厅:《加快建设“数字浙江”》,《今日浙江》,2002年第14期。的重大决策,次年7月浙江省委第十一届四次全会上习近平提出“八八战略”,进一步明确了如何发挥浙江的体制机制优势推动“数字浙江”与浙江省域现代化建设深入融合的战略,(44)习近平:《干在实处 走在前列——推进浙江新发展的思考与实践》,中共中央党校出版社2006年版,第71-72页。2003年9月发布的《数字浙江建设规划纲要(2003—2007年)》中将基层党务数字化转型纳入“数字社区示范工程”中。2004年中央办公厅秘书局将“电子党务基本理论研究”作为国家重大科技攻关项目立项,为建立“三网三库一平台”提供组织信息化支撑,这体现出中央层面对党建信息化的重视程度之深。2006年7月1日由人民日报社、人民网承办的“中国共产党新闻网”正式上线,作为我国最为权威介绍和宣传党史党建理论,囊括政要资料、党史党建党务数据库的互联网红色阵地,至今仍然是数字党建的重要组成部分。这一阶段,数字党建在建设“数字福建”和“数字浙江”的地方实践探索中孕育成长,以电子党务、基层党建信息化和建设党建网络为抓手取得了显著成效,为数字党建进一步发展奠定了实践基础。

(二)局部发展阶段:数字党建发展于党建科学化水平跃升的关键时期

局部发展阶段为2009年至2017年。2009年颁布的《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》(下文简称为《决定》)明确提出“推进党务公开,健全党内情况通报制度,及时公布党内信息,畅通党内信息上下互通渠道。建立党委新闻发言人制度,办好党报党刊和党建网站”。(45)《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》,人民出版社2009年版,第17页。《决定》还首次将“推进基层党组织工作信息化”写入党的文献。同年年底,由中央直属机关工作委员会主办的“中直党建”网正式成立,成为网络发布和转载党的新闻的专门性权威网站。2010年习近平在全国基层党建工作手机信息系统开通仪式上强调“把手机信息系统真正建成传播党的声音的重要窗口,通达社情民意的崭新渠道,推进基层党建的有效载体,服务基层的重要手段”,(46)新华社:《习近平出席全国基层党建工作手机信息系统开通仪式》,2010年1月5日,https://www.gov.cn/ldhd/2010-01/05/content_1503625.htm。数字党建的信息共享和业务协同功能逐步取得成效。同年北京市石景山区打造了全国第一个基于互联网平台的党员综合服务系统“一呼百应”,将社区居民的核心需求通过手机app直接与党员点对点互联互通,实现了“居民点单、支部下单、党员接单”的服务形式,党员志愿者的服务情况直接作为年终考核的重要依据。2012年6月30日,“共产党员手机报”由时任国家副主席的习近平同志开通,是中央组织部主管、人民网承办的新型党员教育新媒体平台,“共产党员手机报”以“12371”手机彩信形式直接向全国各领域各层级党组织书记和组织人事干部直接发送信息,内容涵盖党建、政治、经济等多种门类,同时还可以发挥问卷调研、应急组织动员和推广先进典型等作用,是“小窗口”展示党建“大世界”的生动实践。党的十八大以来,互联网党建阵地从单一的以网站、网页为主向app应用、移动客户端和手机报等多元平台协作发力,数字党建发展的集约效应开始显现。2014年中共中央办公厅印发了《关于加强基层服务型党组织建设的意见》明确指出“推动基层党建信息化工作平台和网上民生服务平台整合,加快全国党员信息库建设,充分运用共产党员网、农村党员干部现代远程教育网、党员干部手机信息系统等开展服务”。(47)中共中央办公厅:《关于加强基层服务型党组织建设的意见》,人民出版社2014年版,第8—9页。这为完善党建数字化服务体系发挥了积极作用。2015年中共中央组织部办公厅发布《关于做好全国党建网站联盟工作的通知》,要求“以共产党员网为核心,对各级组织部门主办的党建网站进行整合,建成横向覆盖全国、纵向到乡镇(街道)和村(社区)的党建网络集群,形成一个高端引领、共建共享,协调联动、共同发展的全国党建网站联合体”(48)王千雪:《全国党建网站联盟工作培训会交流发言》,2015年4月30日,https://news.12371.cn/2015/04/30/ARTI1430383536601664 _all.shtml。,随后贯通中央—省级—市级—区(县)级—街道(乡镇)五级组织垂直链接的党建网络集群基本建成,(49)共产党员网:《全国党建网站联盟》,2023年10月23日,https://dwlm.12371.cn/?medium=01。同年,全国人大第十二届三次会议上时任国务院总理李克强正式提出开展“互联网+”行动计划,随后互联网、大数据、云计算等新兴业态与党建工作融合程度进一步加深,“互联网+党建”成为党建数字化的典型提法,党建数字化水平得到较大提升。这一阶段,数字党建深化于党的先进性建设和党建科学化水平提升的伟大实践,数字党建实践从边缘转向主流、变被动为主动,党建数字化实践发展真正向具有明确指导思想的多样性建设转型,发展渐入佳境。

表2 数字党建阶段性特征对比

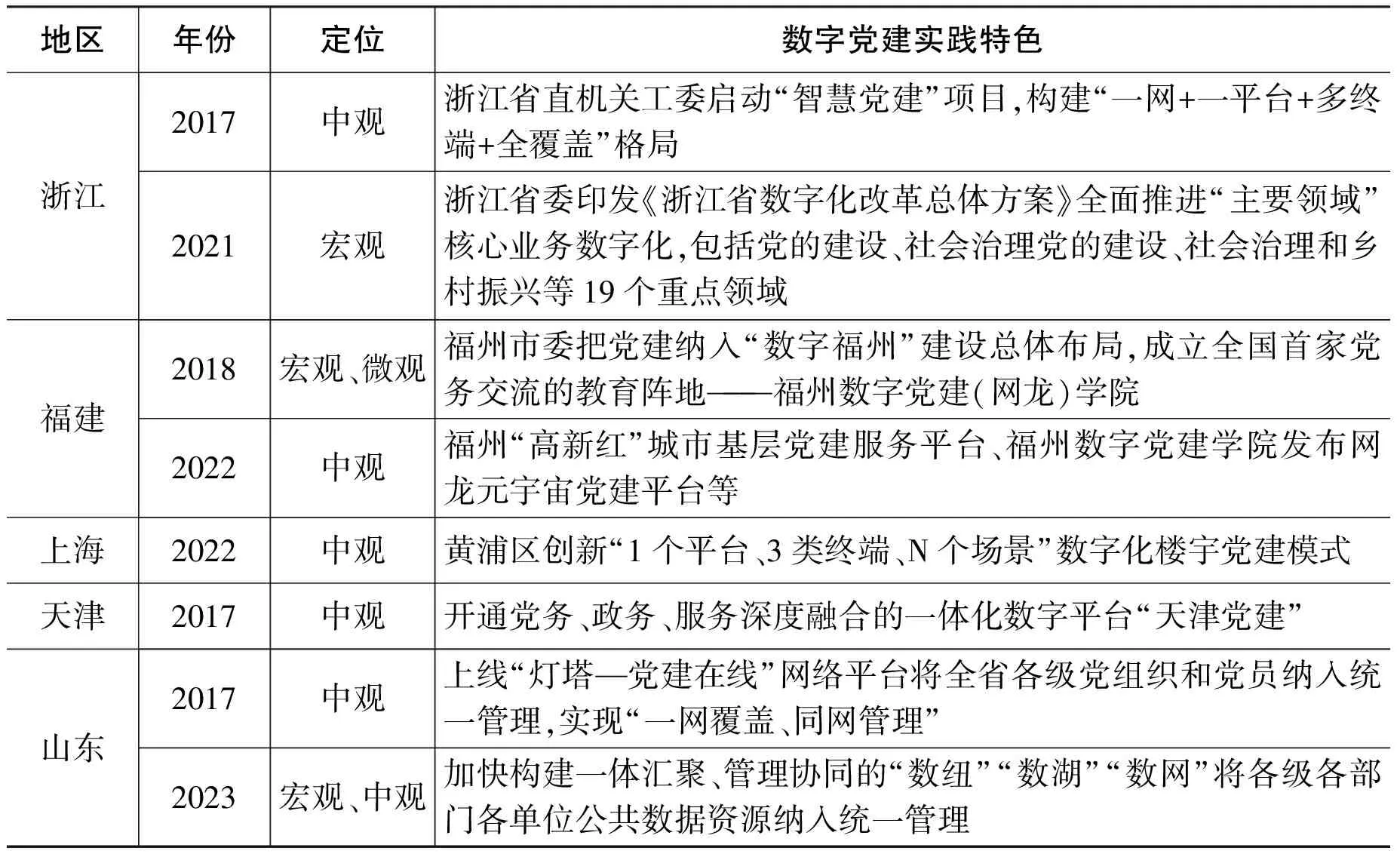

表3 我国部分省份(自治区、直辖市)数字党建实践情况

续表

(三)整体部署阶段:数字党建深化于“数字中国”建设的伟大实践

整体推进阶段为2017年至今。2017年“数字中国”建设正式写入党的十九大报告,开启了数字中国建设新的伟大征程。尽管一些地方政府和理论界很早就开始使用“数字党建”但并未获得普遍采用。此次作为“数字中国”建设的有机组成部分,数字党建概念得到更深程度的认同。习近平在2018年全国组织工作会议上指出“各级党委要高度重视信息化发展对党的建设的影响,做到网络发展到哪里党的工作就覆盖到哪里”。(50)《切实贯彻落实新时代党的组织路线 全党努力把党建设得更加坚强有力》,《人民日报》,2018年7月5日第1版。同年,福州在全国率先成立数字党建学院研发数字党建新平台,利用数字平台开展党员和基层党组织培训,为党员身份认证、党建数据共享和党建工作存证提供了诸多跨越式便利。2019年1月中共中央印发《中共中央关于加强党的政治建设的意见》,指出“增强党内政治生活的时代性,主动适应信息时代新形势和党员队伍新变化,积极运用互联网、大数据等新兴技术,创新党组织活动内容方式,推进‘智慧党建’,使党内政治生活始终充满活力,坚决防止和克服党内政治生活不讲创新、不讲活力、照搬照套的倾向”。(51)《中共中央关于加强党的政治建设的意见》,人民出版社2019年版,第18页。这是新时代以来党中央首次在部署政治建设问题上提及要积极运用新兴技术使党内政治生活始终充满活力。同年3月中共中央发布的《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》指出要“推动基层党组织全面进步全面过硬”,强调要“注重探索创新,积极推进机关党建信息化建设”。(52)《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》,人民出版社2019年版,第9页。5月中共中央印发的《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》进一步明确“整合各级党建信息平台与政务信息平台、城市管理服务平台等,实现多网合一、互联互通,促进党建工作与社会管理服务深度融合。推广‘互联网+党建’‘智慧党建’等做法,利用大数据做好党建工作分析研判,利用微信、微博、移动客户端等新媒体,丰富党建工作内容和形式,巩固和扩大党的网上阵地”。(53)《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》,人民出版社2019年版,第9页。这一时期党中央在颁布不同主题党内法规的内容中均涉及与数字党建密切相关的思想和措施,对数字党建在顶层设计方面加强统筹协调和资源整合发挥了极为重要的作用。2020年福州发布了《新时代数字党建发展研究报告》吸引了众多与数字领域相关的实体企业加入福州数字党建联盟,在优化数字党建发展环境、创新数字党建发展模式以及深化新一代数字技术应用方面推动数字党建红色版图不断扩充。2021年3月中共浙江省委全面深化改革委员会印发了《浙江省数字化改革总体方案》(以下简称《总体方案》),就加快推进浙江数字化改革作出全面部署。浙江作为引领改革风气之先的排头兵,在《总体方案》中围绕治理现代化主题全面推进党政机关主要领域核心业务数字化改革,尤其在党的建设、经济调节、社会治理和乡村振兴等19个领域重点铺开,逐步完善并推进数字赋能党的建设若干重要举措。2023年2月中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑”。(54)《数字中国建设整体布局规划》,2023年2月27日,http://www.gov.cn/xinwen/2023-02/27/content_5743484.htm。数字党建作为夯实数字中国建设基础、优化数字化发展环境和强化数字中国关键能力的有机组成部分,发挥着统筹协调、整体推进、督促落实的重要作用。这一阶段党建数字化的广度和深度都大大拓展(55)习近平:《论坚持全面深化改革》,中央文献出版社2018年版,第83-84页。,数字党建在向着加强顶层设计进发,呈现出工具性(Computer+)—平台性(Internet+)—数字化(Data+)的整体推进态势。党建数字化转型在技术现实和党建实践两个层面迭代演进,既紧跟技术发展趋势更新数字党建赋能手段,又始终坚持党的自身建设转型优化的基本方向。

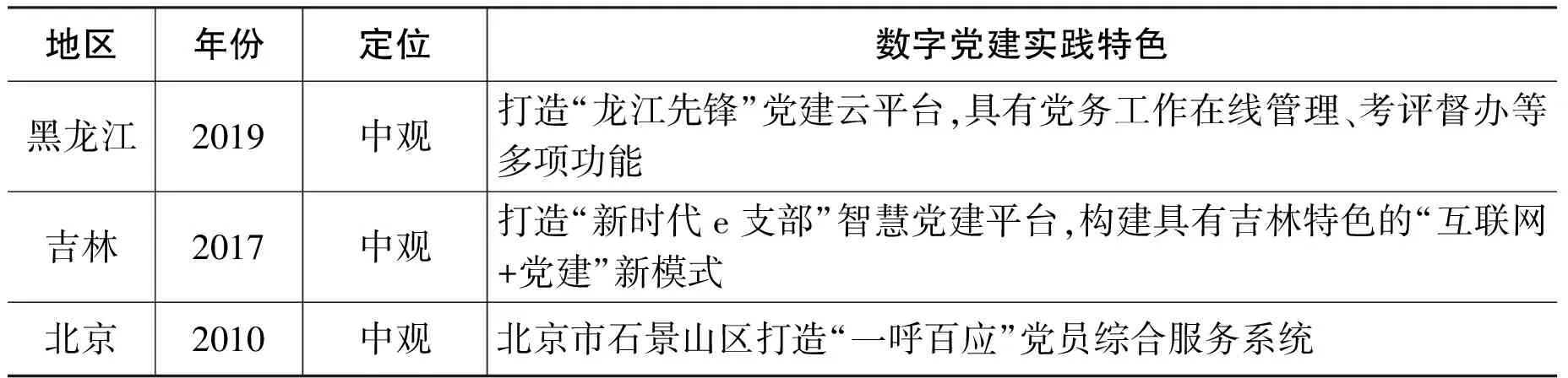

四、核心向度:党建数字化转型的内在机理

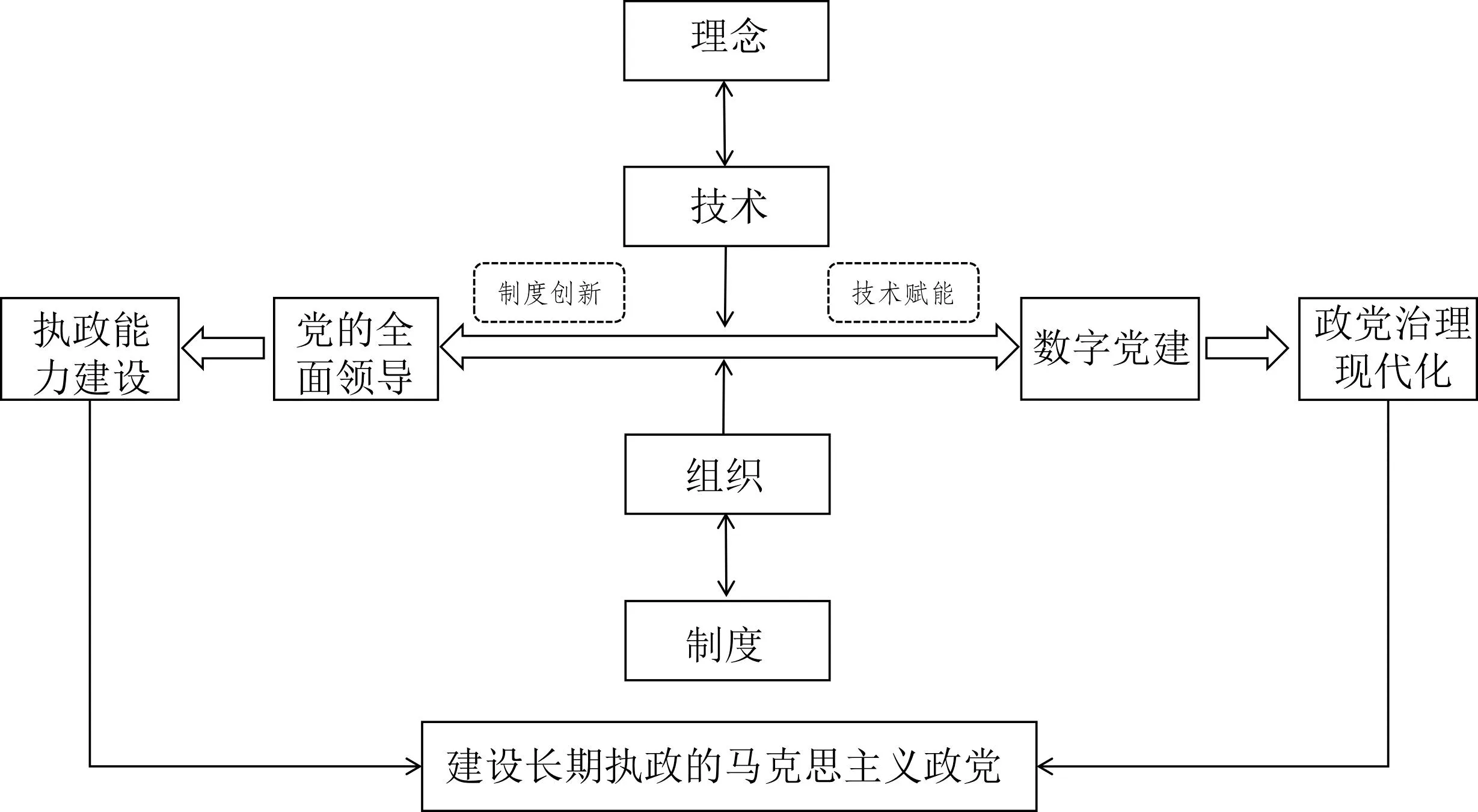

党的建设与党所处的时代环境、时代任务紧密相连,信息技术发展到数字化阶段对党的建设方略、布局和具体工作模式方式产生了深刻的影响,既涉及宏观战略层面,也包括具体工作方面。理解数字党建发展的内在逻辑要立足于党的建设、党的领导和党所领导的伟大事业相统一的视角,从理论向度、价值向度和实践向度三个层面出发,以因何、依何、如何的建构逻辑剖析技术驱动党建数字化转型的基本指向(参见图2),为后续研究相关议题提供理论观照和框架结构。

(一)理论向度:党建理论发展与实践创新的紧密耦合

持续深化对“建设什么样的党”和“怎样建设党”的认识是实现党的长期执政始终坚持关注的根本性问题。数字技术的介入和加持为提升新时代党的建设工作的穿透性、弥散性和延展性赋予了更多可能,(56)段丹洁:《数字党建提升治理效能》,《中国社会科学报》,2022年5月27日第1版。同时也为打破信息壁垒、消纳党建工作与业务工作“两张皮”等问题提供了新思路,对推进新时代党的建设新的伟大工程和开创党的建设新局面具有重大意义。数字党建如何与新时代党建工作紧密耦合?从技术环境对党的建设所产生的影响角度来看,数字技术激发了党建工作效能,为破解传统党建模式面临的部分难题提供了新思路,如互联网领导力弱化、话语权建设缺失以及组织力削弱等问题,传统党建思维和模式在技术介入党建工作后实现突破,技术赋能推进党建新业态的建构与发展,促进了党建与技术、技术与资源、资源与市场、市场与用户之间的闭环整合,传统党建场景固定、流动性不强的境遇发生变化。数字化发展赋予新时代党的建设新的内涵,其一,数字党建以加强党的全面领导为价值指向。数字化是新技术变革时代的基本特征,其价值内核是坚持党的集中统一领导,发挥国家治理体系的最大优势。正如习近平所言“加强党对一切工作的领导这一要求不是空洞的、抽象的,要在各方面各环节落实和体现”。(57)习近平:《论坚持全面深化改革》,中央文献出版社2018年版,第449页。党建工作无论结合何种技术进行创新发展,其价值旨归都指向把党建设得更加坚强有力,赢得优势和主动,能够更好地抵御重大风险、应对重大挑战解决重大矛盾。因此,数字党建不能为了凸显“数字化”而“数字化”,只有把握好数字技术赋能以加强党的全面领导为目标,才能推动数字党建实践更加有序、更为有效。其二,利用数字技术赋能党建工作是数字党建向纵深发展的关键所在。数字化与数字技术的突飞猛进使党的建设与数字技术双向开放、相互塑造,曾经较为固定的传统党建模式也因此发生改变。工具理性的技术要素与政治互动既是机遇又是挑战,以党的政治建设引领数字党建可以更为开放务实、科学有效地涵养党内政治生态土壤,完善党的自我革命话语体系,通过强化党的组织信息管理、践行网络群众路线等一系列实践活动切实增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

图2 数字党建发展的内在机理

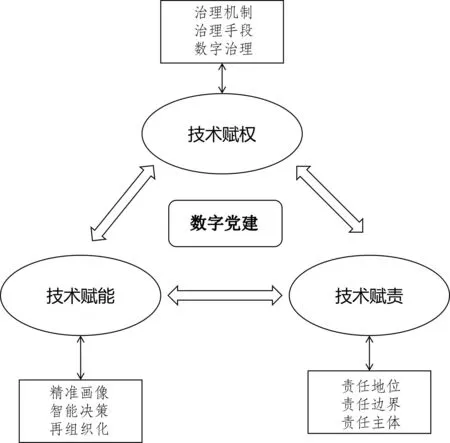

(二)价值向度:技术赋能、技术赋责与技术赋权的互促共融

随着数字技术在经济社会发展中发挥的作用日益增强,政治、经济、社会和文化生活领域都能在网络空间中找到映射和延伸,线上与线下的边界逐渐消失,扭转了“网络空间是虚拟空间”的论断。作为数字中国建设的重要组成部分,推进党建数字化转型实现数字党建目标势不可挡。从发展的角度来看,以互联网、云计算、大数据、5G以及人工智能等为代表的信息技术逐步深入传统社会经济生活和政治生活中,为党建数字化转型提供了深层动力和关键支撑。从科技哲学意义上来看,技术发展是独立于科学发展之外的,技术是引导科学发展方向的重要指引,这种范畴既包括自然科学也包括社会科学。“当科学进步处于停滞时期,即使没有科学的进步,技术也同样能够在独立的技术系统中保持延续性地进步……在这种意义上,技术在科学中处于核心地位”。(58)张晓:《数字化转型与数字治理》,电子工业出版社2021年版,第22页。数字党建的技术动力源自数字技术同党建工作融合发展产生的现实需求,技术加持进一步助推党建工作守正创新,党建工作创新发展助推技术的深度赋能。技术赋能与技术赋责相生相成、辩证统一(参见图3)。数字技术的迭代演进与推广普及夯实了数字党建发展的数字基建环境,赋予数字党建强大的科技驱动力。伴随数字赋能深入推进,数字赋责也相伴而生,

图3 数字党建价值向度逻辑导图

数字党建以技术赋能为基础,以明确责任边界和风险为保障,在推动数字党建主体责任落实同时,明晰党建数字化转型中的数字责任十分必要。这种责任不是抽象的,而是具体且明确的,体现为推进党建数字化转型主体的责任地位、责任边界和需要精准识别的责任风险。数字赋责具有双重含义:一是作为继数字社会、数字经济以及数字政府后的又一重要议题,主动推进党建数字化转型适应时代发展是一种政治责任,数字党建是党建数字化转型演进的必然路径也是因应新时代党的建设伟大工程的内在要求;二是数字赋能党的建设是工具理性向价值理性跃升的复杂过程,技术意识形态与指导党的建设的意识形态之间对焦与碰撞催生数字风险也赋予主动发现和规避风险的责任。数字责任与数字风险同源共生,表里相依。数字赋责涉及的价值理念塑造、业务流程升级、服务方式转变等一系列变革带来诸多正向增益,如:以人为介质的数字主体责任得到提升,党建数字化践行主体行动力增强,数字责任边界认识更加明确。同时也蕴含着责任增加所带来的负面影响即数字风险,如:“数字鸿沟”“数据孤岛”“数字化形式主义”“信息茧房”和“算法歧视”的出现。党建数字化过程从某种程度上来说是党员和基层党组织与数字党建平台、系统以及应用之间的双向互动,技术对数字党建主体进行赋权在政党与社会之间形成了一种递归关系,在政治场域中数字党建主体也因此获得更多不依赖组织的信息获取能力和网络表达能力,极大地创造了与广大受众交流互动的机会,实现了数字技术与党的建设之间的“相互赋权”(59)郑永年:《技术赋权:中国的互联网、国家与社会》,东方出版社2014年版,第18页。。

(三)实践向度:制度安排与技术嵌入的协同推进

在数字时代,数字技术、智能化生产代表着先进生产力的发展要求,自觉利用数字技术和数字思维创新党建工作方法,与中国共产党始终代表先进生产力的发展要求相一致也是科学治党的宝贵经验(参见表3)。数字党建向纵深发展的实践向度可以从宏观、中观、微观三个层面理解。从顶层设计的宏观层面来看,以完善数字技术赋能党建工作体制机制为重点,主动构建数字党建引导与协作机制。制度和机制问题是管长远、见长效的根本性问题。党的建设目标没有变,但影响党建目标的客观环境和实现手段在不断变化,如何实现数字党建从“事”到“制”再到“治”的转变,需要推动顶层设计与技术势能深度融合。其一,注重理念创新,完善数字党建绩效评价和激励机制。数字技术的“二重性”决定其嵌入党建工作时必须加以引导和规制,激励党建工作者主动投身其中打破“数字壁垒”,避免“懂业务的不懂技术,懂技术的不懂业务”。第二,落实监管机制,推进数字党建规范化建设。与数字党建、党建数字化和党建信息化相关的党内法规仍然欠缺,技术赋能需要在有效监管下才能行稳致远,构建专业的督导与风险应对机制十分必要。第三,构建数字党建协作机制,促进党的建设各要素间深度融合。(60)周良发:《迈向数字党建:数字技术赋能党建工作的若干审思》,《聊城大学学报》(社会科学版),2023年第1期。主动谋求与专业技术企业的合作以打牢数字基建。从技术介质的中观层面来看,以建立健全党建数字化生态体系为支撑,增强数字党建应用、系统和平台的耦合联动。党的十九届五中全会作出“营造良好数字生态”(61)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,人民出版社2021年版,第52页。的战略部署,数字党建所关涉的数字生态不仅体现在党建系统内部,而且与外部治理环境所涉及的数字中国建设、数字政府和数字社会等数字系统高度相关。生态具有跨地区、跨行业甚至跨国界的特点,(62)李锋:《政治引领与技术赋能:以数字党建推动社会治理现代化》,《贵州社会科学》,2022年第7期。这决定数字党建生态系统应该完善跨主体、跨范围和跨层级的互动机制,通过互利共赢的方式搭建驱动创新的制度化平台。数字党建以人为中介,利用数字技术实现党员、党组织、群众之间的多向互动,可以汲取“吸纳—辐射”的公共政策扩散模式经验,(63)《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第337-338页。以服务为导向整合数字政府、数字社会和数字经济的多主体资源,构建枢纽型平台,形成“单干邀伴变互助,小组联起变大组”的统合综效,以此提升基层社会治理水平,推进党对基层治理的全面领导。从行为主体的微观层面来看,以提升党务工作者数字党建思维、素养和专业性为基础,促进组织与人数字化的协调推进。数字党建是以人为中介的组织数字化,技术产品和平台支撑是党建数字化转型的先决条件,数字党建涉及交叉和综合学科,对党务工作者的专业性要求较高,提升党务工作者的数字素养和数字化能力至关重要。党务工作者对数字党建的认知程度直接影响党员、党组织对党建数字化的重视程度和具体态度。党务工作者数字素养提升得越高,党建数字化客观环境塑造得越好,数字技术与人的数字思维之间就能更紧密地实现双向互动、协调推进。

五、结论与讨论

本文从整体性视角出发,初步梳理了目前数字党建在国内与国外、理论界与实务界的研究现状,对边界模糊、主体指涉不明的概念术语进行抽象化理解予以区分,对数字党建发展的内在机理进行了探索性研究,从中发现党建数字化作为一种发展趋势,其技术范式的支配性功能正在改变着传统社会与政党、政党与国家间的互动模式,呈现出工具性(Computer+)—平台性(Internet+)—数字化(Data+)的整体推进态势,这有助于理解数字党建发展的内在机理和规律性特征,对丰富和拓展现有的数字党建理论有一定程度的启示。马克思指出“我们只能在我们时代的条件下进行认识,而且这些条件达到什么程度,我们便认识到什么程度”。数字党建是在第四次科技革命、世界政党政治发展转型、百年未有之大变局和全面从严治党向纵深发展的大背景下技术与政党、政党与国家互动的产物,对这一概念的认识和研究需要立足于当下已有的时代条件,在此基础上不断寻求突破与发展。数字党建不是数字技术与党建工作的简单叠加,而是以数字化牵引党建工作高质量发展的“船”和“桥”,在中国式现代化进程中,数字技术正在以新理念、新模式、新业态全面融入政治、经济、文化、社会的各个领域和全过程,以数字的形式重新定义世界,数字党建就是这场“再定义”中的重要一环。本文仅从理论层面提出了一个初步的分析框架,后续研究仍需对数字党建的概念内涵、理论渊源、发展逻辑、技术支撑和制度建设等深入挖掘,运用数字化理念、思路、机制以及方法手段对传统党建模式和思维方式进行重塑,以渐进建构起符合时代需求的数字党建体系,成为助力政党治理现代化、坚持和加强党的全面领导的重要载体。□