“AI老顽童”的44年

2023-12-25刘舒扬

刘舒扬

2023年12月6日,陆汝钤在北京家中接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖/摄)

为了清晰描绘中国AI的发展历程,《环球人物》记者几经周折,找到了堪称我国AI领域开拓者之一的中国科学院院士陆汝钤。

现年88岁的陆汝钤有两个奇特之处。第一个就是,身为中国最早开展AI理论与技术研究、立于科技潮头的学者之一,他几乎不用手机。《环球人物》记者是通过一个工作邮箱与他取得联系的。几番邮件来回后,他发来一个座机号码:“不好意思啊,因为我不用手机。”电子邮件是他与外界联系的主要方式。家中的写字台就放在客厅沙发旁边,背对电视机,“我的电脑一直开着,我就在这工作”。

陆汝钤的一天通常是这样度过的:晚上,小区里正是万家灯火,他却早早入睡;次日凌晨,世界沉入梦乡,他披衣起床,开始一天的工作;吃过早饭,他小睡一下继续工作至中午,午饭后再次小睡片刻,之后工作至晚饭。《环球人物》记者眼前浮现一个科幻般的场景:在每个万籁俱寂的深夜,从北京上空俯瞰下去,这栋位于中关村的楼房总会亮着一团淡黄色光,它孕育了AI领域的诸多奇思妙想。

作息是陆汝钤的第二个奇特之处。休息时间都安排在饭后,这是他的有意为之。“一般吃过饭以后脑子是比较昏沉的,用来工作的话时间就浪费掉了。所以吃完饭后我马上睡觉,这样糊涂也不要紧;起床后头脑清醒,效率特别高,我就用来工作。”

与《环球人物》记者见面那天,陆汝钤穿戴了一身黑——黑夹克、黑裤、黑鞋和黑框眼镜,唯有头发是银白的,很酷,又很慈爱。在持续3小时的交谈中,他始终语速飞快,反应敏锐,谈到科学问题时严谨细致,谈及个人经验时又爽朗大笑。在他身上,理性与感性的配比似乎刚刚好。

中国工程院院士李国杰说,中国的AI界没有马文·明斯基、约翰·麦卡锡、司马贺(即赫伯特·西蒙,这是他给自己起的中文名字)、爱德华·费根鲍姆等响当当的权威学者,但有许多为AI发展作出贡献的科技工作者。“如果说中国的人工智能界是一座花园,这里没有参天的乔木,但灌木丛生,百花盛开。”

陆汝钤就是其中之一。他的经历可能会令你惊呼:原来在被我们关注之前,中国AI已经走了这么长的一段路。

故事是从1979年的那场暑期讨论会开始的。

“这是一棵新生的幼苗”

1979年夏天,时任中国科学院数学研究所(以下简称数学所)副研究员的陆汝钤收到一封邀请函。

信上说,根据中国电子学会计算机学会(今中国计算机学会)当年学术活动计划的安排,吉林大学、北京大学、中国科学院计算技术研究所、吉林省计算机技术研究所将于7月23日至30日在吉林长春共同筹办一场“计算机科学暑期讨论会”,请陆汝钤届时作一场学术报告。

那时在中国计算机界,陆汝钤已是小有名气的青年学者。国内计算机可用的软件数量少,“进口也困难,国家也没钱”,他便在1975年和两名同事共同发起了一项计划,联络业内同行合作研究高级语言开发和移植软件系统,并约定可以免费使用彼此单位的计算机,使所开发的软件实现“一机实现,万机共享”,这便是“XR计划”。

“XR计划”吸引了来自全国20多所高校和科研机构的学者,前后召开了6次全国性研讨会,有效推动了当时国产机软件缺乏问题的解决。1978年,陆汝钤获得科研生涯的第一个奖项——在邓小平同志亲自主持和领导、号召全党和全国人民向科学技术现代化进军的全国科学大会上,他是获得先进集体奖的一员。

1979年那个夏天,火车摇摇晃晃地从北京开到长春。对那场盛会的诸多细节,陆汝钤已记不真切,可那股蓬勃向上的气息在他的记忆里始终清晰。

研讨会共有65家单位的99名代表参加,可谓群星璀璨。代表们推选了吉林大学教授王湘浩、数学所研究员吴文俊、北京大学教授吴允曾等13人组成领导小组,主持会议。

吴允曾有“奇人”之称,在哲学、数理逻辑和计算机领域均有重要贡献。吴文俊是国际知名数学大家,1979年年初应邀赴美国普林斯顿高等研究院、加州大学伯克利分校等地讲授中国数学史和机器定理证明(即通过算法机械化地对初等几何进行证明),“吴方法”从此走向世界。32年后的2011年,以他名字命名的“吳文俊人工智能科学技术奖”正式设立,被誉为“中国智能科学技术最高奖”,象征中国AI领域的最高荣誉。

王湘浩则在1955年就当选为中国科学院学部委员(院士),是中国数学学科首批9位学部委员之一。他也是这场研讨会的主要发起者和组织者。在此两年前,他便提出在中国开展AI研究,是国内最早的倡议者。

陆汝钤还记得,研讨会进行到某一天时,王湘浩走上台说,现在我们要研讨一下人工智能。“这是我第一次听到‘人工智能这个词。我是很兴奋的,觉得这是个非常有意思、非常有意义的方向,而且特别符合我的兴趣。我喜欢多动脑筋、多思考,在AI领域就可以异想天开、天马行空。”陆汝钤告诉《环球人物》记者,尽管当时还有一部分人对AI能否实现持怀疑态度,倾向于用“智能模拟”一词来替代,“但我们都没有采用这个提法,会上的讨论气氛非常活跃,也感染了我”。

这是推动陆汝钤从事AI工作的转折点。两年后,他发表了自己在AI领域的第一篇论文。“我是完全受到王湘浩先生的影响。”

王湘浩在总结这场研讨会成果时这样写道:“在我国,一支小小的计算机科学研究队伍正在形成。这是一棵新生的幼苗,让我们爱护它、培育它。因为在新长征中,它将成长壮大,起到自己应有的作用。”

有人将这次会议称为中国AI研究的一次“摸底会”,甚至冠以“中国的达特茅斯会议”之称——1956年,“人工智能暑期研讨会”在美国达特茅斯学院举行,马文·明斯基、约翰·麦卡锡、司马贺等几位执牛耳者悉数参加,AI从此登上人类历史舞台。

当1979年夏天AI研究在中国初生之时,美国的AI界已经发展了20余年,正从第一次寒冬中苏醒——此前人们普遍对其寄予了太多不切实际的期望。直至1977年,美国斯坦福大学计算机系教授爱德华·费根鲍姆首次提出“知识工程”的概念,即建造一个专家系统的过程可以称为知识工程;而专家系统是让计算机模拟人类专家的角色,解决某一特定领域的应用问题。这为此前因追求“超级AI”而遇冷的行业提供了更加务实的方向。AI热潮再次袭来。

陆汝钤走的就是这一路线。只是在1979年夏天,他还不知道日后自己会在“知识工程”方面取得多项创新成就,并成为首位“吴文俊人工智能最高成就奖”获得者。

叩开AI大门的两块敲门砖

陆汝钤原本是学数学的。他是中国第一批公派民主德国的留学生,1959年毕业于德国耶拿·弗里德里希·席勒大学(以下简称耶拿大学),专业是出国前就已经选好的,因为“数学这科成绩最好,而且我的兴趣也是数学”。

那一批共有500多名中国学生前往东欧留学。1953年8月,陆汝钤和同学们登上北上的火车。从北京出发,列车在内蒙古满洲里经历一次换轨,以适应苏联的宽轨铁路,然后穿过辽阔的西伯利亚,在莫斯科停留了3天。3个星期后,陆汝钤先抵达了同样位于民主德国的莱比锡,在莱比锡大学学习德语。一年后,他前往耶拿,进入耶拿大学数学系就读。

耶拿是德国光学精密仪器制造业中心,也是蔡司工厂的所在地。“当时大概10万人口,其中8成左右是蔡司工厂员工。”陆汝钤在这里开启了大学生活,“老师往往只讲最核心的东西,其他都需要自己去看,而且课程也很多,我开始感觉时间不够用了。”

报国是最直接的动力来源,这是陆汝钤那一代科研人员的共同底色。到耶拿后,陆汝钤和其他中国留学生每月会收到一笔国家发放的生活费。“国家也没钱”,他们觉得心疼,主动向中国大使馆申请将生活费减半。“大家都抱着一种感谢的心情,感谢国家培养我们,这个心始终没变,所以我们很多事情都很主动。”陆汝钤说。

学习的动力还来源于母亲李秋志的教导。陆汝钤祖籍苏州,1935年出生于上海,是家中长子、长孙。父亲在铁路做收发报的工作,常年不在家。陆汝钤长到4岁,李秋志就开始教他认方块字。后来为了凑学费,李秋志变卖了自己的婚床。床是祖上传下来的,全铜铸造,价值不菲。家中老人很不高兴,说这么好的床给卖掉了,太爷爷太奶奶知道了会哭的。李秋志说,不,他们听了会笑的,因为这个床让他们的曾孙子能够继续念书了。

陆汝钤一路念到民主德国。就在他留学期间,AI研究在美国起步,但在民主德国却因“不严谨”遭到不少学者排斥,未能掀起波澜。当时整个耶拿大学数学系一台数字计算机都没有,陆汝钤尚不知AI为何物。

1959年,陆汝钤毕业回国。填写分配意愿时,他只写了“服从分配”4个字。同年,他进入数学所,师从数学家华罗庚,研究多复变函数论。数学家在推动美国AI研究的进程中发挥了重要作用。在中国,同样是由像王湘浩、吴文俊、陆汝钤这样具有数学或数理逻辑背景的几代科学家最早迈出了AI研究的步伐。不过这是后话。

1971年,陆汝钤迎来了他的第一次转行。数学所建了一个计算站,他进入计算站负责软件组工作。所里没有计算机,他就天天跑到隔壁中国科学院计算技术研究所的资料室先学些基础知识。

资料都是油印的,装订也略显粗糙,可在印刷品匮乏的年代已足够难得。陆汝钤每天早早地等在资料室外面,门一开就往里冲——“不是为了抢座位,而是为了抢资料。每种资料可能只有一两本,别人拿去你就没得看了。”

那时三线建设工作正如火如荼地开展,贵州主要担当电子工业生产基地的角色,在凯里形成了中国最早的计算机产业集群。1972年春天,数学所从凯里购买了一台晶体管计算机,为此,陆汝钤和同事们被派往凯里学习了3个月。大家各有分工,他的主要任务是保障ALGOL 60编译系统的正常运行。

ALGOL 60是当时国际上流行的、少数被联合国教科文组织下属工作小组批准的国际标准程序设计高级语言之一。ALGOL 60编译系统能够把ALGOL 60高级语言编写的程序转化为计算机可以识别的机器语言,由王选和妻子陈堃銶等人在1967年研制成功,是中国国内最早得到真正推广的高级语言编译系统之一。

买回来的计算机被安装在数学所运筹室小楼的二层,占地面积十几平方米,能存储8192个字,每字42位,浮点运算每秒3万次,程序由穿孔纸带通过光电机输入。它成了中關村的“香饽饽”,周围的高校和科研单位都会来数学所租用。碰到机器运算错误或故障的情况,软件和用户程序方面的问题均由陆汝钤负责排查修复。甚至到后来,这台计算机的生产厂家不再向新购机客户提供ALGOL 60编译纸带,而让客户直接去数学所拷贝。

“这项工作对我是有帮助的,因为我没有系统地学过计算机软件,特别是编译程序,这就等于给我补了这一课。”陆汝钤说。此时,数学的功底与计算机的头脑,叩开AI大门的两块敲门砖,他已握在手中。

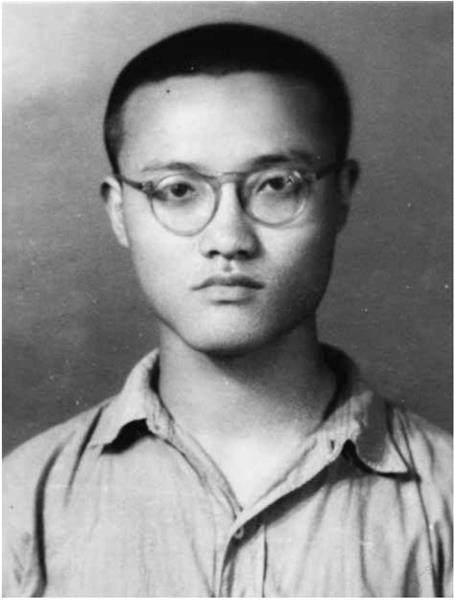

1947年,陆汝钤12岁。

陆汝钤和青年学生讨论问题。

“做动画片的”

1979年进入AI领域后,陆汝钤做了许多开创性工作。

先是在1984年,陆汝钤设计了知识工程语言TUILI,并主持了该语言的实现。“TUILI”具有双重含义——它既是中文“推理”的拼音,也是通用交互逻辑推理工具(Tool of Universal Interactive Logic Inference)一词的简写。

TUILI语言是一种专家系统开发语言,供开发人员用来编写专家系统。一个最简单的专家系统由推理机、知识库两部分组成。知识库中的知识来自专家经验和基本事实;推理机是一些程序,用来调动知识库中的知识按照某些规则进行推理。

陆汝钤设计的TUILI语言结合了逻辑程序设计和产生式系统两种AI编程风范,并同时体现了模块化和层次化的启发式控制。陆汝钤告诉《环球人物》记者,这种设计理念在当时是首创,TUILI后来还被一些气象台采用,在反常气象预报中有了很好的应用。

此时中美AI研究界的交流互访也开始频繁起来。1979年那年,清华大学电子工程系派出了一个4人代表团访问美国,意在了解计算机领域的最新研究成果和教学计划,尽快追赶与国际先进水平的差距。第二年,中国科学院邀请了几位美国华裔学者前来讲学,陆汝钤从他们的报告中第一次了解到“知识工程”的概念。1985年,他作为中国科学院AI学科的高级访问学者来到美国,在3个月的时间里先后走访了10所高校和数家知名企业,“收获非常大”。

行程是时任美国卡耐基·梅隆大学计算机科学和心理学系教授司马贺一手安排的。司马贺是公认的美国AI研究奠基人之一,先后获得诺贝尔经济学奖、图灵奖。他还是1972年尼克松访华以后第一批访华的美国科学家代表团成员之一。

在一所大学里,美方教授向陆汝钤演示了一个分布式AI系统:该软件模拟了海底布设的诸多信息采集点,可用于采集、分析海面舰船的信息。陆汝钤敏锐地发现了问题:“它们不能只有合作没有不同意见,对吧?当不同采集点对舰船的分析结果不一致时该怎么办?再换一种场合,如果说在医院里,不同医生对同一个病人的诊断结果有不同看法,这时是否需要有一个理论和方法来处理?”这个处理方法被陆汝钤称为“异构型分布式AI”。把机器辩论引进AI领域,这在国际上是首次。

1987年4月,他接受了一项国家“七五”攻关任务——设计和开发专家系统开发环境。

所谓开发环境,就是指支撑专家系统开发、运行的一系列辅助工具。有了陆汝钤主持开发的这套系统,开发人员可以直接利用它完成编程,无需自己再一条一条地编写指令,从而大大降低了专家系统的开发门槛。

这是当时国内最大的专家系统开发环境,一共售出了50多套,应用到了20多个领域,产生了显著的社会和经济效益。陆汝钤对其中一个应用场景印象深刻。那是被设计用于预防煤矿爆炸的。开发人员把瓦斯爆炸需要具备的条件写成规则放进去,结合测量仪器,就能发挥预警作用,保障工人安全。

因为这个系统通过鉴定的那一年是马年,所以陆汝钤把它命名为“天马”,从这以后,他为成果命名时都会取一个“天”字。几年后,这个家族迎来了第二个成员——全过程计算机辅助动画自动生成系统“天鹅”。

陆汝钤是个动画迷,喜欢上海美术电影制片厂的彩色动画长片《大闹天宫》,“孙悟空的形象特别令人感到可爱”;《绿野仙踪》《米老鼠和唐老鸭》他觉得也不错。“天鹅”的灵感就源于此。“我就有一个直觉,觉得这是AI一个很好的試金石,尽管当时很多人都不相信,但我还是下决心做下去。”

他设计了一个“觉得可行的技术路线”,带着50多个人搞了5年,终于在1995年研发出了“天鹅”。

简单来说,“天鹅”的神奇之处在于:在动画的人、物、景构件和导演知识库的支持下,只要把文字版的童话故事以“受限的自然语言”的形式(“受限”指表达方式受限,需要相对简单直接)输入进去,几十分钟后,输出的就是一部完整动画片。

“天马”系统课题组部分成员合影。前排中为陆汝钤。

这是自己众多科研成果中,陆汝钤最得意的一项。他为“天鹅”设想了“很多很多的应用场景”,留待日后逐一实现,比如少儿教育、卫生保健等。围绕它们的设计开发,“出1000篇博士论文都是有可能的”。

还有许多“天”字家族成员陆续面世。

很长一段时间以来,AI研究领域存在着“知识工程最困难的问题是知识获取”的共识,无论是口头获取或书面获取,都面临自然语言(通常指一种自然地随文化演化的语言,汉语、英语都是自然语言)理解和处理的难题。为了在知识工程中绕过这个困难,陆汝钤设计了“类自然语言理解”技术。

“比如在这句‘A病的特征是B中,‘特征这个词是关键词。以该关键词为基础,系统会自动生成规则:‘如果症状是B,那么病人得的可能是A症。整个分析和生成过程是机械的符号置换,无需通常的自然语言理解。这就是类自然语言理解,它可以避开自然语言的复杂性,聚焦其中最核心的部分。”陆汝钤说。

在此基础上,他主持开发了“天鹰”“天蜂”“天凤”“天使”等多类系统的自动生成软件,应用于信息管理、计算机辅助教学、口腔护理等多个领域。

陆汝钤和妻子孔慧英。

德国数学家卡尔·亚当·佩特里曾多次来华讲学。这是两人在陆汝钤家中交流。

1991年,陆汝钤被聘为国际人工智能联合会议(IJCAI)顾问委员会委员,是最早得到国际AI社区认可的中国学者之一。

他还曾于上世纪80年代初应邀在当时的北京软件研究生院讲授AI课程。计算机都还未普及的年代,整个教室坐满了为AI而来的学生,走廊里还有不少人趴在窗户上。

他编写的那本油印教材《人工智能》广受欢迎。后来他参加学术会议,常常有年轻人跑来表示感谢:“陆老师,我就是读了您那本人工智能的书才对它产生兴趣的。”1988年,这本教材及其扩充版由科学出版社正式出版并重印多次,2023年由上海科学技术文献出版社出版的珍藏版面世。

“在AI领域,就应该做别人没做甚至别人没想到的东西。我对学生也这样要求,有时候学生有畏难情绪,说这个东西没人做过。我说如果人家都做了,还要你干吗?就是要敢走别人没走过的路,敢走自己的路。”在他带出的人工智能方向的学生中,如曹存根、张松懋等学者,今天也已是中国AI领域的中流砥柱。

不过在当时,并非所有人都知道AI是什么、研究AI的人在做什么。陆汝钤对《环球人物》记者说起一件趣事:他是1999年当选中国科学院院士的,后来他听说,当时讨论到他时,有人一下子记起来——“这不就是那个做动画片的人吗?”

他哈哈笑道:“这就是他们对我的印象。不过他们肯定不认为这是一个没什么价值的成果,对吧?不然就不会投票给我了。”2014年,陆汝钤和另一位中国AI开拓者、中国科学院院士张钹共同获得中国计算机学会(CCF)颁发的“CCF终身成就奖”。

最近几年,陆汝钤重点关注的问题是大数据(Big Data)到大知识(Big Knowledge)、再到大智能(Big Intelligence)的演进路径。他尤其关注大智能的内涵和定义,这对解答“大智能是怎样涌现的”至关重要。

“打个比方,某个AI现在存了很多大数据、获取了大知识,但它们都是‘死的,我怎么让它们‘活起来,在面对一个问题时能自动生成一个智能解决方案?这个生成的过程,就需要大智能。”陆汝钤说。

业余时间,他还是像年轻时一样,喜欢读小说。近几年,他读完了一套《莎士比亚戏剧全集》和托尔斯泰的《战争与和平》。“当年如果不做AI研究,我可能会去从事文学创作,那是我少年时的梦想。”他再次哈哈大笑起来。(本文图片除特别标注外,皆为受访者提供)