《舊唐書·地理志》的斷限與史源

2023-12-25葛洲子

葛洲子

提要:《舊唐書·地理志》是研究唐代歷史地理的主要文獻依據,然其斷限與史源尚未釐清。本文打通政區沿革考證與史源學兩種研究思路,剖析《舊志》的斷限與史源,並分類考察其構成材料,透視文獻纂修過程。以往認爲《舊志》總序中出現的兩處斷限提示,其實與《舊志》政區沿革斷限無直接關係。結合《舊志》所記都城長安附近政區沿革,與《舊唐書》藍本唐代《國史》的修撰歷程,可以論定《舊志》的斷限當在乾元年間。

關鍵詞:《舊唐書·地理志》 斷限 史源 《國史》

唐代地理研究素來爲學界所重,無論從研究成果的數量還是質量,都可稱得上是斷代地理研究的一座高峰。在相關成果不斷涌現的大好形勢下,作爲開展研究的主要文獻依據—《舊唐書·地理志》(下文出現一般簡稱《舊志》)之斷限與史源卻衆説紛紜,没有定論。探明斷限與史源是研讀地理志最重要的兩項基礎性工作,而地理志的研讀水準又直接影響研究成果的質量。因此,若欲使唐代地理研究在已有基礎上轉入更爲精進的境界,《舊志》的斷限與史源就成爲不得不深究的重要問題。

關於《舊志》斷限與史源的探討,前人研究甚夥。其基本取向無出歷史地理學(政區沿革考證)與史學史(史源學)兩條路徑。可能由於欠缺學科交流,《舊志》斷限與史源的研究尚處在兩家自説自話的狀態中,甚少有人打通上述兩種研究思路,全面考察有關問題。

基於以上目的與方法的雙重意義,有必要對《舊志》的斷限與史源重做梳理,並透視其構成材料與成書過程,以期較爲徹底地解決該問題。

一、《舊志》的斷限

《舊志》總序的最後部分有兩處提示斷限的文字:一是“開元二十八年,户部計帳”;二是“今舉天寶十一載地理”。由於這兩個年代相距較近,且唐代政區基本自中唐迄唐末没有很大變化,人們自然以爲志文斷限無非即在二者中取其一。

陳凱已指出:若將“開元二十八年”作爲斷限,則發現該年州府數、户口數與後面的志文多有不合之處。“開元二十八年户部計帳”當是撮抄資料、不加檢别的産物,只是將唐代極盛時期的基本資料堆砌上去,與後面的户口數及縣數並不相關。故而開元二十八年(740)的這組資料應是一條獨立的記載内容,不能作爲斷限依據。據此,先可排除開元二十八年作爲《舊志》斷限的可能。

自清人王鳴盛以降,學者多主“天寶十一載”之説。翁俊雄和吴松弟均認爲《舊志》政區的基本斷限在天寶十一載(752)。但若以天寶十一載作爲政區斷限,《舊志》中不少州縣沿革的年代是在其後就無法解釋。例如,《舊志》“祈州”云“景福二年……置祈州”,“祈州·深澤”云“景福二年,割屬祁州”,又《舊志》“陝州”云“天祐初……改爲興德府……哀帝即位,省”等。因此,翁俊雄又認爲“《舊志》所列州縣和名稱,實際是唐朝末年的建置”,“《舊志》的編寫體例實以唐末爲准”。吴松弟也認爲《舊志》的政區沿革,“主要以景福年間爲下限”。

現研究發現,《舊志》中的兩處被認作斷限的時間提示其實與《舊志》實際的政區斷限無直接關係。前輩學者們被《舊志》總序誤導,以致無法從總序後的“十道郡國”中找到真相。因《通典·州郡典》的斷限在天寶初年,《新唐書·地理志》(下文一般簡稱《新志》)的斷限在唐末,兩部文獻斷限均較爲明確,故將《舊志》所記京師長安附近的政區(地近唐廷中央,政令傳達最爲迅捷,關於政區變革記時相對準確)與上述二書的對應部分作比較,以便推測出《舊志》斷限的時間區間。

(一)《舊志》與《通典·州郡典》的比較—以“京兆府”與“同州(馮翊郡)”爲例

《舊唐書》卷三八《地理志一》“京兆府”下領縣與《通典》卷一七三《州郡三》“京兆府”下領縣的對應關係如下:

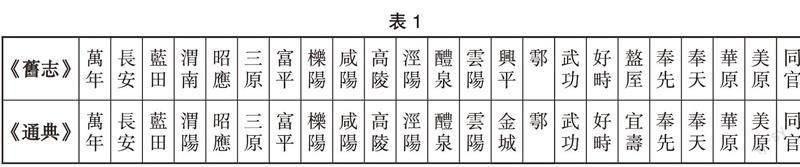

《舊志》與《通典》中的“京兆府”轄縣的數目一樣,所異者是3個縣的縣名:《舊志》“渭南”在《通典》中作“渭陽”,《舊志》“興平”在《通典》中作“金城”,《舊志》“盩厔”在《通典》中作“宜壽”。除《通典》外,唐代史籍中未再見“渭陽”這一縣名,疑“渭陽”爲“渭南”之訛。其餘兩縣異名,其實提示了兩書所叙建置的不同時間。

《舊志》“興平”云:“景龍四年,中宗送金城公主入蕃,别於此,因改金城縣。至德二年十月,改興平縣。”又《舊志》“盩厔”云:“天寶元年,改爲宜壽縣。至德二年三月十八日,復爲盩厔。”由以上京兆府政區設置的對比可見,至德二載(757)是《通典》與《舊志》斷限的一條分界綫,《舊志》的斷限當在至德以後。

又《舊唐書》卷三八《地理志一》“同州”領縣與《通典》卷一七三《州郡三》“馮翊郡”領縣的對應關係如下:

《舊志》與《通典》“同州(馮翊郡)”領縣數相差1,且《舊志》中“夏陽”在《通典》中作“河西”。

《舊志》“同州”州序詳叙武德元年(618)至乾元三年(760)間沿革:

武德元年,改爲同州,領馮翊、下邽、蒲城、朝邑、澄城、白水、郃陽、韓城八縣。……垂拱元年,割下邽屬華州。開元四年,割蒲城縣屬京兆府。天寶元年,改同州爲馮翊郡。乾元元年,復爲同州。乾元三年,以蒲州爲河中府;割朝邑縣入河中府,改河西縣爲夏陽縣,又屬河中府。

却對乾元三年後的沿革一字不提,讓人對河西何以改名夏陽、夏陽隸河中府之後爲何復出現在“同州”下産生疑問。

《新志》“同州馮翊郡·夏陽”云“本河西,武德三年析郃陽置,……乾元三年更河西曰夏陽,隸河中,後復來屬”,提示夏陽後來又歸屬同州,但不確定具體時間。事實上,夏陽改名與改屬應和朝邑縣聯繫起來考慮。

《舊志》“河中府·河西”云:“舊朝邑縣,屬同州……乾元元年,置河中府,割朝邑來屬,改爲河西縣。”上引材料説明同州河西縣改名夏陽縣,是因爲朝邑改名河西後,原河西縣爲避免重名而改名。割屬河中府的朝邑縣,至大曆五年(770)還隸同州。《舊志》“同州”領縣不列“朝邑”,至少説明《舊志》對大曆五年以後的政區沿革部分失載。至於“朝邑”失載的原因則略複雜。

《舊志》記河中府“元和領縣十一”,雖與《元和志》記“管縣八”數目有異,但《舊志》與《元和志》開列縣目中均有“河西”,可知至遲元和年間“河西”確已屬河中府。《新志》“河中府河東郡·河西”記載事件來龍去脉:“乾元三年更同州之朝邑曰河西,來屬。大曆五年復還同州。析朝邑、河東别置。”夏陽或是與朝邑一併還隸同州。《舊志》“同州”有“夏陽”而無“朝邑”,表明《舊志》修撰者大概並不清楚朝邑縣與新河西縣的沿革關係,誤將兩地認爲一處,以致在“同州”下脱漏已經還隸的朝邑縣。

經以上《舊志》與《通典》中“同州(馮翊郡)”的對比可見,《通典》記載“河西”“朝邑”乃乾元三年改名前的建置,而《舊志》記載“夏陽”已是乾元三年所改之名。根據《舊志》“同州”的建置,《舊志》斷限當在乾元三年以後。通觀整部《舊志》,絶大部分天寶元年前所置州的州序都記載了天寶元年改州爲郡、乾元年間又改郡爲州的史事。這是政區斷限在乾元後的明證,也説明《舊志》記載用“州”而不用“郡”是因爲據乾元以後的版籍,而絶非如前人所説是因爲唐代用“州”的時間長於“郡”。

(二)《舊志》與《新志》的比較—以“關内道”爲例

此處所用“貞觀十道”之“關内道”的概念。《舊唐書》卷三八《地理志一》與《新唐書》卷三七《地理志一》“關内道”各州的對應關係如下:

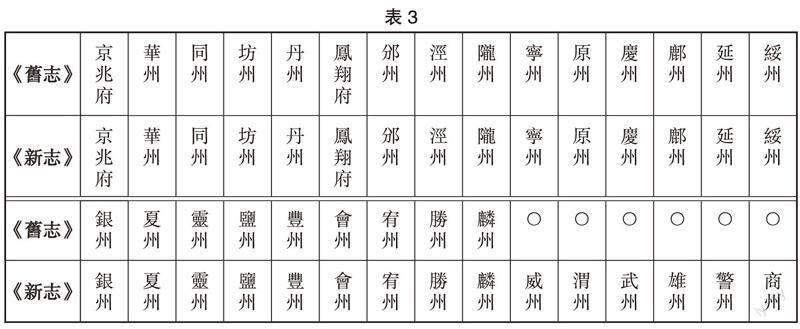

《新志》比《舊志》多了威州、渭州、武州、雄州、警州、商州6州。

這六州中,“商州”在《舊志》中屬於山南道,《新志》列入關内道當是後來政區調整的緣故。《舊志》不載“威州”有其特殊原因。《新志》記載,威州“本安樂州。……至德後没吐蕃。大中三年收復,更名”。蓋因其至德後被吐蕃侵占,直到大中三年(849)纔收復,所以《舊志》未予記載。

其他四州,“渭州”置於元和四年(809),“武州”置於大中五年,“雄州”置於中和元年(881),“警州”置於景福元年(892),設置年代均在元和以後。於是便可發現,《新志》中元和後關内道新置州在《舊志》中都没有記録。

《新志》“渭州”州序云:“凡乾元後所置州,皆無郡名。”這條材料提示了乾元前後所置州的差異。今采用有無郡名這一標準,取《新志》與《舊志》中無郡名的州對應列於下:

對比發現,《舊志》中乾元後新置州的記載是不完整的。《舊志》對置於龍紀元年(889)的憲州都予以記載,而缺載乾元二年所置的昌州,這説明《舊志》乾元以後的記載已經幾無體例可言了。且《舊志》全盤記載了各統縣政區在乾元元年改郡爲州,不少州序記沿革止於此次事件,但事實上這些州後來還有變化,對比《新志》即可知。這説明《舊志》記載政區沿革的體例完整性只能保持到乾元年間。

再結合《舊志》所記建制爲乾元三年“同州”與不記置於乾元二年的“昌州”,可以判定《舊志》的斷限大體就是在乾元年間(758—760)。不少州縣之所以出現乾元後的沿革記載,當是後來續修者以乾元時修成的書稿爲框架,將此後有關各州、縣沿革的材料“隨事記列”填充於各州、縣下的緣故。

陳凱雖已意識到當時修《舊志》時有一藍本,同時又存有不少唐代遺留的材料,修撰者便於藍本中補入後續的沿革資料,遂成今日所見斷限不清的現象,但仍堅持《舊志》記載的疆域政區大體是以天寶十一載爲準,殊爲遺憾。

二、《舊志》的史源

若單憑政區置廢來確定《舊志》的斷限,就需要對每一條政區沿革的資料詳作考辨。這項工作顯然不可能在一篇文章的篇幅中展開。從按此路徑進行研究的結論紛呈來看,各家都能在《舊志》記載的政區沿革中尋得各自斷限見解的依據,説明循着這一思路再作全面整理也未必能得出定論。因此,要徹底解決《舊志》斷限的問題,就不得不跳出單憑政區沿革來斷限的窠臼,需要尋出《舊志》所據的唐代版籍。

目前學界對《舊志》的史源存在疑問,導致《舊志》所依藍本無法明確。這成爲前人無法準確根據《舊志》形成過程來斷限的關鍵所在。要之,欲從整體上理清《舊志》的斷限,勢必要找出《舊志》的史源。

一種觀點認爲《舊志》來源於國史。黄永年認爲《舊唐書》史料主要來源於實録和國史,而國史是包括志的;謝保成更直接指出:《舊志》“最有可能采録於韋述的《唐書·地理志》,起高祖,至代宗”。

另一種觀點認爲《舊志》來源於《通典》。柴德賡認爲除《經籍志》根據毋煚的《古今書録》,《禮儀志》根據《大唐開元禮》,其餘諸志多依據《通典》;施和金也認爲《舊志》因襲《通典》,因爲“唐代通制,天寶以前稱州,天寶元年至至德三載稱郡,乾元元年又稱州。此《舊志》所記各州四至,皆本於《通典》,而《通典》稱郡。後晉史臣抄録《通典》時,考慮到唐代稱州時間長,稱郡時間短,故改郡爲州。然嶺南道驩州下卻仍舊稱郡”。

今按《舊志》的史源並非《通典》,而是唐代《國史》。考辨如下:

(一)《舊志》史源並非《通典》

先取施和金引以爲據的《舊唐書》卷四一《地理志四》中嶺南道驩州及緊接驩州的峰州、陸州文字和《通典》卷一八四《州郡十四》中的日南郡、承化郡、玉山郡對比:

可見《舊志》與《通典》户口、四至八到資料基本吻合,尤其是記載四至的次序與里程吻合度極高。例如《舊志》“驩州”與《通典》“日南郡”都有“當郡界四百里”的記載;《通典》“承化郡”没有了四至的資料,《舊志》“峰州”也不記四至。進一步對比《舊志》其他州與《通典》郡下文字,也普遍存在上述情況。

但《舊志》中記里程數字比《通典·州郡典》更爲詳盡,若是《舊志》材料源自《通典》,這樣的情況是不可能發生的。《舊志》此部分史源或與《通典》同源,但不可能直接抄自《通典》。上節“斷限”部分已分析《舊志》立目與《通典》不合,兩書反映的政區設置存在時代差異。又《舊志》“田州”和“山州”州序都寫到“無四至及京洛里數”,但《通典》中清楚記載了兩州的京洛里數。《舊志》若以《通典》爲史源,則難出現這種情況。

特别值得注意的是《舊志》記距兩京方位道里格式爲“京師××××里,東都××××里”,而《通典》則記爲“西京××××里,東京××××里”。兩者雖然同義,傳達的時代信息却有差異。據《新志》“東都”條,河南府在顯慶二年(657)置爲東都,光宅元年(684)改東都爲神都,神龍元年(705)改神都復爲東都,天寶元年又改東都爲東京,上元二年(761)罷京,肅宗元年(761)復爲東都。又據《舊志》“京兆府”與《新志》“上都”記載,開元元年以京師爲西京,至德二載改曰中京,上元二年復曰西京,肅宗元年曰上都。兩相核對,《舊志》的兩京方位道里資料成立時間是顯慶二年至光宅元年或神龍元年至開元元年。《通典》記兩京作“西京”“東京”,當是出於天寶元年以後的記載。

(二)《舊志》來源於唐代《國史》地理志

由於《國史》地理志是唐代《國史》的組成部分,從《國史》的修撰起訖可推知《國史》地理志的斷限,故有必要先考察一下唐代《國史》的修撰情況。

《國史》由令狐德棻等人初撰,亦名《武德貞觀兩朝史》,於顯慶元年七月三日進呈朝廷。“起義寧、盡貞觀末”,凡八十一卷(或八十卷)。《國史》龍朔年間(661—663)又經許敬宗等人加以續修,“更增前作,混成百卷”。尤需注意的是,此次續修“起草十志”,開啓《國史》諸志修撰的歷程。其後李仁實繼任,力圖糾正許敬宗羼入史傳中的不實、歪曲成分,“惜其短歲,功業未終”。

武周革命後,前述遞修的《國史》棄而不用。至長壽年間(692—694),春官侍郎牛鳳及改作“斷自武德,終於弘道”的《唐書》“百有十卷”。長安三年(703)正月,武則天又令武三思等修唐史,“采四方之志,成一家之言”。這項工作其實是“删改《唐史》”,也就是牛鳳及的《唐書》,但並未完成。

參與删改牛鳳及《唐書》的吴兢私下繼續修撰《國史》。從開元三年吴兢上疏請修史起,其撰書脱離私修性質。至開元十四年吴兢上奏請給“楷書手三數人,並紙墨等”,此時已修成《國史》“斷自隋大業十三年,迄於開元十四年春三月”。吴兢撰《國史》未成,於開元十七年出爲荆州司馬,幸而玄宗允許吴兢以史稿自隨。後來中書令蕭嵩監修國史,奏取吴兢所撰《國史》,得六十五卷。

以上是唐代《國史》修撰的第一階段。其後,韋述綴緝三部《國史》(《唐書》),勒成一部。《玉海》卷四六注引韋述《集賢注記》云:

史館舊有令狐德棻所撰《國史》及《唐書》,皆爲紀傳之體,令狐斷至貞觀,牛鳳及迄于永淳。及吴長垣(吴兢)在史職,又别撰《唐書》一百一十卷,下至開元之初。韋述綴緝二部,益以垂拱後事,别欲勒成紀傳之書。

所謂存於史館的令狐德棻《國史》,並非《武德貞觀兩朝史》,而是經許敬宗、李仁實增補的作品。嚴耕望考證《舊志》中含有“(都督府)今督”文字凡七條,據七條前後文推出“今督”成立的上、下時限分别爲貞觀十三年(639)和永徽元年(650),正屬許敬宗、李仁實負責修撰的時期。而《舊志》文中保存的“今督”文字,恰好印證許敬宗“總統史任”期間“起草十志”之説。吴兢的“一百一十卷”《唐書》,不合其他史籍所載吴兢撰史的卷帙,據推測是8世紀初編撰的、已經廢棄的官修史書,或吴兢在史館編纂的一種較長的本子。關於韋述修《國史》的時間與規模,《舊唐書·韋述傳》云:

(開元)十八年,兼知史官事,……述在書府四十年,居史職二十年,嗜學著書,手不釋卷。國史自令狐德棻至於吴兢,雖累有修撰,竟未成一家之言。至述始定類例,補遺續闕,勒成《國史》一百一十三卷,并《史例》一卷。

從開元十八年後推“二十年”,恰是天寶年間。可知韋述接續吴兢修《國史》從開元下延到天寶時期。這是修撰《唐書》的第二階段,也是《國史》成書的關鍵階段。至是《國史》始定“《史例》”。其後安史之亂爆發,《國史》經歷失而復得的波折。肅宗克復兩京,韋述獻書。

此後《國史》的主撰者是柳芳。《舊唐書·柳登傳》云:

(柳登)父芳,肅宗朝史官,與同職韋述受詔添修吴兢所撰《國史》,殺青未竟而述亡,芳緒述凡例,勒成《國史》一百三十卷。上自高祖,下止乾元,而叙天寶後事,絶無倫類,取捨非工,不爲史氏所稱。

這是修撰《唐書》的第三階段。《柳登傳》雖云柳芳與韋述在肅宗朝共同受詔續修《國史》,但韋述在至德二載收復兩京當年,便已被問罪流放渝州,絶食而亡。因此,韋述不及據新見政府文檔全面修改其原稿,而柳芳也只能在短短兩三年内(至德二載至乾元三年)根據韋述天寶時期修成原稿框架“緒成之”。

據《柳登傳》所説,《國史》修撰年限上啓唐朝開國,下迄乾元年間,斷限十分明確。上元年間(760—762),柳芳從被貶巫州的高力士處聽到很多“開元、天寶中時政事”,曾想增撰《國史》却被以“《國史》已成,經於奏御,不可復改”的理由拒絶了,只能“別撰《唐曆》四十卷”起自高祖,下至代宗大曆年間。

這部唐代《國史》,亦作《唐書》。《崇文總目》叙録:

《唐書》一百三十卷 唐韋述撰。初吴兢撰《唐史》,自創業迄於開元,凡一百一十卷。述因兢舊本更加筆削,刊去《酷吏傳》爲紀、志、列傳一百一十二卷。至德、乾元以後,史官于休烈又增肅宗紀二卷,而史官令狐峘等復於紀、志、傳後隨篇增輯,而不加卷帙。今書一百三十卷,其十六卷未詳撰人名氏。

由此可知,《崇文書目》中所説的130卷《唐書》,實際上是史臣們在柳芳《國史》基礎上續修而成的《國史》。前述《舊唐書·柳登傳》稱柳芳修成《國史》130卷,當是柳芳後人據最終定稿的130卷本《國史》回溯追記的文字。代宗時期,于休烈、令狐峘又有續修,是爲《國史》修撰的第四階段。只不過除新增“肅宗紀二卷”外,其餘部分“隨篇增輯,而不加卷帙”。

整部《唐書》題名“唐韋述撰”的説法,大概不是宋人首創,而是本自唐人觀點。《唐故河南府河南縣尉京兆韋公(行檢)墓誌》記載:“(行檢)寫堂伯祖工部侍郎公所著《唐書》百卅篇。”誌主韋行檢,亦作“行儉”,善書寫,有文名。其“堂伯祖工部侍郎公”即韋述。所謂“《唐書》百卅篇”,“篇”“卷”混用,意同《崇文總目》“《唐書》一百三十卷”。宋人采納韋述爲《國史》(《唐書》)主撰者之説,反映《國史》(《唐書》)的最核心部分(或主體)出自韋述之手。

此外,《韋行檢墓誌》還透露出130卷本《國史》定稿的時間下限。元和十二年韋行檢“終於東都恭安里第”。其在世時繕寫“《唐書》百卅篇”,表明《國史》定本在此前成書。至於《崇文總目》提到130卷《唐書》中除截止于休烈、令狐峘修成的114卷外、“其十六卷未詳撰人名氏”的問題,李南暉有考。前人從《舊唐書》列傳中發現有德宗時國史原文,其實正對應元和四年至六年裴垍監修國史時對既有《國史》的增補(第五階段)。李翱元和七年作《答皇甫湜書》提到“僕近寫得《唐書》”,恰是裴垍增補《國史》定稿時間的佐證,亦合《韋行檢墓誌》反映志主繕寫130卷本《唐書》時間的下限。

宋人題名韋述修撰的130卷《唐書》,正是五代修《舊唐書》時史館參考的唐《國史》定本(五代史臣亦作“《唐史》”)。今所見《舊志》中就保留了五代史臣基於《國史》地理志修史的痕迹。

《舊志》“齊州·歷城”條云:

歷城 漢縣,屬濟南郡。舊志有平陵縣。貞觀十七年,齊王祐起兵,平陵人不從順,遂改爲全節。元和十年正月,以户口凋殘,併全節入歷城縣。

“齊州·長清”條云:

長清 隋置,屬濟州。貞觀十七年,屬齊州。舊志有豐齊縣,古山茌邑也。天寶元年改爲豐齊。元和十五年,以户口凋殘,併入長清縣。

這兩條材料不約而同出現了“舊志”這個名稱,提示《舊志》從“舊志”脱胎而來。從行文上可以看出,《舊志》修撰者爲圖省事,直接將“舊志”中的平陵、豐齊兩條分别綴在歷城和長清條之後,僅在句首冠以“舊志有”三字。

與平陵、豐齊同在元和年間省併的亭山縣,却在明代聞人本之後的流傳過程中仍獨立成條。考慮到古籍原無斷句標點,可能的情況是,“舊志”中“亭山”條原本就緊接在其後來併入的“章丘”條之後。《舊志》修撰者在合併兩條材料時,連冠以“舊志有”三字都略去不提,直接將兩條綴合爲一條。後人缺乏有效的文字提示,在分篇斷句時又將合在同一縣目下的兩條材料拆分,形成今所見兩縣分别立目的模樣。這一推斷得到來自“齊州”州序的證明。“齊州”州序末句“今管縣六,併三縣也”,而下文開列縣目除亭山外已足6條,可證元和十五年併入章丘的亭山不在州序所云“今管縣六”之内,而屬於所“併三縣”之一。按州序本意,亭山條文字應接章丘下,不當獨立成條。

“亭山”條的分合歷程説明“舊志”原有的政區框架中,平陵縣和豐齊縣與歷城縣、長清縣一樣獨立成條。據此,可以判定“舊志”完稿的年代上限是在“天寶元年改爲豐齊”以後,下限則在元和十五年全節併入歷城、豐齊併入長清之前,恰與《國史》地理志由韋述在天寶年間勒定體例、令狐峘等“隨篇增輯”至代宗時期相吻合。“舊志有”三字蓋是後晉史臣依據元和後的政區變化改寫《國史》地理志留下的痕迹。值得一提的是,代宗、德宗時期具體承擔“增輯”地理志者,有學者考證爲孔述睿。述睿貞元九年(793)致仕,《舊唐書》本傳稱其“精於地理,在館乃重修《地理志》”,《册府元龜》則明確其“重修國史《地理志》”。不過,《舊志》中保留的一段令狐峘主撰時期的《國史》舊文,却表明此間《國史》地理志修撰非成於一人一時。《舊志》記鄯州“上元二年九月,州爲吐蕃所陷,遂廢。所管鄯城三縣,今河州收管”(第1633頁),而河州在廣德元年(763)七月亦陷於吐蕃,未再復置。因此,“今河州收管”的撰寫年代就是上元二年九月之後、廣德元年七月之前短短一年多的時間之内。從今所見《舊志》隴右道政區部分記事截止代宗寶應時期(762—763),也難言是經德宗時代“精於地理”者全面增補。因此,孔述睿或許參與130卷《國史》地理志修撰,但其貢獻不宜高估。

又“洛州”升“河南府”的時間在開元元年。而《舊志》“河南道”下“鄭州”“陝州”“許州”,“河北道”下“懷州”之州序與縣條記有關“河南府”沿革時,均稱“河南府”爲“洛州”。特别是置於會昌三年九月的“孟州”,其下轄各縣的沿革中仍記“河南府”爲“洛州”,有違常理。考慮到“孟州”轄縣全部析自“河南府”,那麽出現上述現象的原因便可明了:後晉史臣將“河南府”四縣移入新置孟州下時未作修改,而其所據藍本中“河南府”全部是用“洛州”來記述的。這一現象在《舊志》中並非個案,《舊唐書》卷三八《地理志一》“雍州—京兆府”“岐州—鳳翔府”“豫州—蔡州”、卷三九《地理志二》“并州—太原府”“恒州—鎮州”均是其例。由此可證《舊志》初稿的寫作時間當在開元元年之前。此亦與《國史》地理志初撰於龍朔中、後經數人遞修的修撰歷程相合。

另外,前人無法解釋的《舊志》爲何采用“貞觀十道”而非“開元十五道”的記叙方式,也可從《國史》成書過程獲得解釋:貞觀十年分天下爲十道,開元二十二年始分十道爲十五道。由於《國史》地理志初撰於開元二十二年之前,故今所見《舊志》雖斷限於乾元年間,但叙述州縣却是以初撰時的“十道”爲綱。

需要指出的是,以往學者認爲《舊志》“最有可能采録於韋述的《唐書·地理志》”是因襲《崇文總目》的説法,還欠準確。《唐書》在韋述身後仍有修撰,且成於衆手。如果説成是韋述《唐書》,則無法交代《唐書》修至“乾元”以後的下限,也無法説明這部官修國史的性質。本着更接近史源的目的,也爲避免“唐書”一詞引起的歧義,《舊志》史源作“唐代《國史》地理志”更爲妥帖。

三、《舊志》構成材料與纂修過程

《舊志》脱胎於《國史》,那麽《國史》中地理志的原貌如何?再者,《舊唐書》修成經歷了許敬宗、牛鳳及、吴兢等人初撰,韋述再修,柳芳續修,于休烈、令狐峘等增輯,裴垍增補部分列傳,後晉史臣最終定稿6個過程,那麼各種不同類别的材料修入《舊志》的次序是怎樣的?現存有關《舊志》成書過程的材料太少,想要清晰透視《舊志》的成書過程非常困難。尚幸由於五代史臣修史的粗率,《舊志》保留了些許《國史》的原貌,字里行間透露出一些《國史》地理志的訊息。今通過有限的訊息,將《舊志》中的材料分門别類重新梳理,試圖最大限度地恢復《舊志》成書的過程。

(一)户口資料

《舊志》總序最後一句“今但自武德已來,備書廢置年月。其前代沿革,略載郡邑之端。俾職方之臣,不殆於顧問耳”爲解決上述難題提供了切入點。

首先,這句話不會是五代史臣寫的。“今但自武德已來,備書廢置年月。其前代沿革,略載郡邑之端”一語與後文“十道郡國”沿革詳於武德至天寶的實際相合。若此句話出自五代史臣,則與《舊志》記乾元後沿革極簡略相矛盾。另一方面,後晉修《舊唐書》時,監修史書的宰相趙瑩即把爲撰修《郡國志》搜集材料的任務交給了兵部職方。焉有史臣修完《郡國志》能够使“職方之臣,不殆於顧問耳”的道理?那麽,可推定此句是五代史臣抄録的唐《國史》的原文。

上節已述《國史》修撰的5個階段,這句話又該由哪個階段的修撰者寫定?

唐代兵部職方郎中、員外郎“掌天下之地圖及城隍、鎮戍、烽候之數,辨其邦國、都鄙之遠邇及四夷之歸化者。凡地圖委州府三年一造,與板籍偕上省”。而《國史》在正常情況下只是整理編纂中央各部門送入史館的文檔。從資料原始性和完備性的角度來看,《國史》地理志的記載當不及兵部職方本身掌握的資料。在實際運作過程中,史官修撰《國史》也不負責給其他部門提供行政記録。由此反推,這句話其實隱含了當時修史的非正常情況。《舊唐書·韋述傳》云:

及禄山之亂,兩京陷賊,玄宗幸蜀,述抱《國史》藏於南山,經籍資産,焚剽殆盡。

《唐會要》記載:

至德二載十一月二十七日,修史官太常少卿于休烈奏曰:“《國史》一百六卷、《開元實録》四十七卷、《起居注》并餘書三千六百八十二卷,在興慶宫史館,並被逆賊焚燒。且國史、實録,聖朝大典,修撰多時,今並無本。望委御史臺推勘史館所由,並令府縣搜訪,……”數月唯得一兩卷。前修史官工部侍郎韋述,賊陷入東京,至是,以其家先藏《國史》一百一十三卷送官。

結合兩條材料就可以得出這樣的推斷:在安史之亂前,《國史》共修成106卷;到了唐朝政府克復東都,韋述把戰亂中私藏的《國史》獻上時共有113卷。這可與《韋述傳》中記載“(《國史》)至述始定類例,補遺續闕,勒成《國史》一百一十二卷,并《史例》一卷”相合,説明韋述在戰亂中繼續修撰《國史》,至其獻書時卷數已超安史亂前。安史之亂造成唐朝政府公文散失亡佚,使得韋述意識到自己修成《國史》地理志的價值。“俾職方之臣,不殆於顧問耳”當是韋述在戰亂中續修《國史》時寫下的。

再回看《舊志》該段首句“今舉天寶十一載地理”一語,也符合韋述修史所據材料的年限。綜合來看,該段文字當出於韋述之手,極可能是原《國史》地理志的前序。此段中出現“永泰之後,河朔、隴西,淪於寇盜。元和掌計之臣,嘗爲版簿,二方不進户口,莫可詳知”這兩句,或是五代修史時所加。若去掉這兩句,文意更爲通暢。

韋述主要依據的是“天寶十一載”的資料,在“十道郡國”部分中出現的“天寶户口”數就采自於此。在韋述之前,修撰《國史》者記録了一份貞觀年間的領縣與户口資料。韋述爲了以示區别,在原先記載的領縣、户口資料前加一“舊”字,而把天寶十一載的户口數繫於“天寶領縣”之後。

關於韋述所寫的今《舊志》總序最後一段中的標明“今舉天寶十一載地理”却又列“開元二十八年户部計帳”的數目導致史料年代不統一的問題,其實可從“十道郡國”部分找到答案。

《舊志》“松州”州序云:“據天寶十二載簿,松州都督府,一百四州,其二十五州有額户口,但多羈縻逃散,餘七十九州皆生羌部落,或臣或否,無州縣戶口,但羈縻統之。”這條材料顯示松州的天寶户口數源於“天寶十二載簿”。由此推之,天寶十一載簿中關於松州的户口資料是殘缺的,韋述只好用天寶十二載的户口數來填補,並對不同的史源作了交代。同樣道理,天寶十二載簿也有殘缺,且殘缺得比天寶十一載的材料更嚴重,否則韋述就應在前序中舉更接近玄宗朝極盛時期的“天寶十二載地理”而非“天寶十一載地理”了。

翁俊雄否定《舊志》“今舉天寶十一載地理”資料依據天寶十一載户部計帳,提出了依據《天寶十二載簿》的假説。其考察“天寶領”資料的成立年代,指出了3條有利其説的政區沿革材料。

翁氏以天寶十三載濟州被廢、所管五縣併入鄆州爲“天寶領”資料成立的下限,非是(詳下)。其又舉《舊志》宣州“天寶領縣九”,而縣目實列10縣:除宣城、當塗、涇、廣德、溧陽、溧水、南陵、寧國8縣,《舊志》又列“太平,天寶十一載正月,析涇縣置”“旌德,寶應二年二月,析太平縣置”。翁氏據此認爲,宣州下所列10縣中,只有旌德1縣屬天寶後設置,而太平縣爲天寶十一載新置,包括在“天寶領縣”之中。“由此可知,所謂‘天寶領包含在天寶十一載變動在内”。此説似是而非。

按宣州在天寶以後政區變動劇烈,在此需要詳細回溯宣州領縣沿革情況。宣州“舊領縣八”:宣城、綏安、涇、秋浦、南陵、當塗、溧水、溧陽。天寶元年,宣州改宣城郡,置青陽縣。至此,宣城郡領9縣。天寶三載,復置寧國縣。十一載,置太平縣。至此,宣城郡領宣城、綏安、寧國、涇、太平、秋浦、青陽、南陵、當塗、溧水、溧陽11縣。至德二載改綏安縣爲廣德縣,割溧水、當塗縣隸江寧郡。乾元元年,割溧陽縣屬昇州,二年,溧陽縣還屬宣州。是年復割溧陽縣屬昇州。肅宗上元元年,割溧陽縣來屬。是年復割溧陽縣屬昇州。寶應元年,昇州廢,當塗、溧水、溧陽3縣還屬。寶應二年,析太平縣置旌德縣。永泰元年(765)割秋浦、青陽2縣隸池州,省太平縣。大曆中復置太平縣。其後宣州領10縣。光啓三年(887)割溧水、溧陽2縣隸昇州,宣州領8縣直至唐末。州序作“天寶領縣九”,或以天寶三載前版籍爲據,或因永泰元年秋浦、青陽割隸池州而被改動。今《舊志》下列縣目與“天寶領縣”相去甚遠,其數字本身或存在錯亂,根本不足以作爲推斷“天寶領”資料成立年代的證據。

支持翁氏之説最堅强的一條材料,是《舊志》坊州“天寶領縣四”,下列四縣。其中鄜縣、中部、宜君3縣,均爲天寶前置,而昇平縣“天寶十二年,分宜君縣置”。翁氏據之認爲“天寶領”是包括“天寶十二年”設置的縣在内的。加之《舊志》劍南道松州“據天寶十二載簿”,翁氏得出《舊志》“天寶領”資料係據《天寶十二載簿》,其年份當繫於天寶十二載的論斷。

這樣的猜測自然造成與《舊志》總序所云“今舉天寶十一載地理”的矛盾。爲了彌合這一矛盾,翁氏認爲造成這種現象的原因與計帳呈報過程有密切關係。其引《舊唐書·職官志》記載“其天下諸州,則本司推校,以授勾官。勾官審之,連署封印,附計帳,使納於都省。常以六月一日,都事集諸司令史對覆”,推斷各州的計帳使向中央呈送當年計帳是在次年五月底之前,因爲六月一日就要“都事集諸司令史對覆”。“因此,《舊志》作者雖然抄録《天寶十二載簿》的一些數字,但嚴格地説,它反映了天寶十一載的情況。正是在這個意義上作者云:‘今舉天寶十一載地理。”

按照上述翁氏所言,確可自圓其説。唯一的限制條件是,坊州昇平縣的置縣時間須是天寶十二載五月底之前。然《唐會要》明確記載昇平縣乃“天寶十二載十二月一日,分宜君縣置”。這就意味着,按照翁氏的思路,只有在《天寶十三載簿》中纔有記載昇平置縣的可能。翁氏所謂《舊志》據《天寶十二載簿》描繪天寶十一載地理形勢之説,實難成立。

正如上文所説,憑藉一條或幾條政區置廢的記載來確定《舊志》斷限效果不佳,因爲《舊志》遞修造成相互牴牾的記載太多。故此,判斷《舊志》所據的户部計帳來源,還是需要回到文本製作的具體歷史情境中去理解。

(二)距兩京的方位道里資料

上節探討了《舊志》中距兩京的方位道里這部分原材料的形成時間,根據“京師”和“東都”這兩個稱呼的特定時間,可以判定爲顯慶二年至光宅元年或神龍元年至開元元年的材料。現在的疑問在於這部分材料是由唐人修入《國史》還是五代時人修入《舊志》。若是唐人修入《國史》,又該繫於《國史》修撰的哪個階段。

先可排除五代修入《舊志》的可能。《舊志》“京兆府”記距河南府距離爲“去東京八百里”,同書同卷“河南府”則記“在西京之東八百五十里”。兩條記載將原來材料中的“京師”和“東都”特意分别改作“西京”和“東京”。對於後晉史臣來説,唐代兩京已成爲過去,無須遵照唐代規制將原材料中的“京師”和“東都”改寫。這項改動只能是唐人對原材料作加工,使之適應敕令發布後的兩京新名號。

京師“天寶元年曰西京,至德二載曰中京,上元二年復曰西京,肅宗元年曰上都”,東都“天寶元年曰東京,上元二年罷京,肅宗元年復爲東都”。京師稱西京和東都稱東京並行的時間從天寶元年到至德二載。故而對原材料中“京師”“東都”的改動就是在這段時間完成。此間編修《國史》的任務正落在韋述身上。目前尚無法判斷《舊志》中距東都的道里資料具體何時修入《國史》,但由兩京名號的變動時間來推斷,這部分材料肯定經韋述改動。

前人在討論《舊志》“舊領”資料時,已注意到其與“貞觀十三年”官方統計之間的關係。除去“舊領”資料外,今《舊志》尚可見龍朔年間許敬宗等人初撰時參考“貞觀十三年”官方統計的其他痕迹。《舊志》“衞州·黎陽”記載:

黎陽 隋黎陽縣。武德二年,置黎州總管府,管殷、衞、洹、澶四州。尋陷賊。四年,平竇建德,復置黎州,領臨河、内黄、湯陰、觀城、頓丘、繁陽、澶水八縣。其年,以澶水、觀城、頓丘三縣置澶州,又以湯陰屬相州。貞觀元年,省繁陽,又以澶水來屬。十七年,廢黎州及澶水縣,以黎陽屬衞州,内黄、臨河屬相州。

這段文字出自黎州州序。黎州貞觀十七年廢,大段州序移入原州治黎陽縣之下。這説明《舊志》該部分文本係對“貞觀十三年”官方統計資料的改寫。而州序本該出現的“舊領”即貞觀十三年領戶、口,因黎州三縣兩屬、無法分割户口計入衞州、相州二州,故從《舊志》中消失。這種現象在《舊志》中並非孤例。前述《舊志》“齊州·歷城”條云“舊志有平陵縣。貞觀十七年,……遂改爲全節”,表明《舊志》撰者所見“舊志”齊州縣目中列出的是“平陵”而非“全節”。《國史》地理志初撰時在龍朔,貞觀十七年“平陵”已改名“全節”。“舊志”縣目仍用“平陵”,唯一的解釋是沿用了貞觀十三年的政府統計資料而未改,這也間接坐實高宗謂許敬宗“國史所書,多不周悉”。

那麽,《舊志》初撰時文本,或者更準確地説其所據的核心資料貞觀十三年政府統計,是否含有方位道里文字?李泰主持編撰的《括地志》所據藍本爲“貞觀十三年大簿”,與《舊志》初撰所據藍本系出同源。《括地志》在南宋時亡佚,所幸今仍有輯本流傳。以輯本的殘存文字,比對《舊志》《通典》《元和志》《寰宇記》可見“貞觀十三年資料”到《舊志》方位道里部分演變的蛛絲馬迹:

經對比,《括地志》與《舊志》關於距長安的方位道里數據、《舊志》與《通典》關於與洛陽的道里數據具有一定相關性:

姚州與昆州“舊屬戎州都督府”,分别於天寶十三載、十五載歸南詔。《舊志》中二州方位道里文字綴在縣目最末,《舊志》“昆州”有説明:“領縣四,與州同置。”因此綴於縣目後的方位道里數據,非指該縣而指當州甚明。《括地志》《舊志》《通典》均記有姚州距長安方位距離,而缺距洛陽方位距離。《舊志》與《通典》記姚州距長安里程數字同,《括地志》較二者多出個位、十位數字。《括地志》《舊志》記有昆州距長安方位距離且數字全同,而缺距東都方位距離。《通典》不載昆州的方位道里數據。

賀次君輯本《括地志》成州的方位道里文字出現在“雞頭山”條目中,經比對與《舊志》成州的方位道里完全一致,當是輯本誤入“雞頭山”條中。《通典》成州的里程數據與《括地志》《舊志》迥異。

《括地志》《舊志》《通典》三書中河州、洮州距長安的里數差别,則是流傳過程中發生文字訛誤的結果:河州至長安距離“一千四百七十五里”,《通典》無誤;《括地志》“一千四百七十二里”之“二”係“五”之誤;《舊志》“一千四百一十五里”之“一”乃“七”字闕筆。洮州至長安距離,《舊志》與《通典》記載同,作“一千五百六里”,《括地志》則作“千五百五十一里”。在古書中,“十一”上下寫似“士”,極易與“六”相混淆。

《括地志》與《舊志》記伊州距長安里數一致,與《通典》不同。三書中唯一無法對應里數的是甘州,不過里程數據差别不大。

《括地志》和《舊志》表達與長安方位關係時一作“在京+方位”,一作“在京師+方位”,加之里程數十同九九,可以判定兩者系出同源。《舊志》表達府州與洛陽方位關係基本缺失,與《通典》一致,不同於長安體例。再看《舊志》與《通典》所記州郡距洛陽的里程數字除去成州差别很大、甘州數據全同以外,其餘州郡僅有細微差别:河州《舊志》作“二千二百七十里”,《通典》作“二千二百七十五里”,《舊志》脱漏個位數字;洮州《舊志》作“二千三百九十里”,《通典》作“二千三百九十六里”,《舊志》脱漏個位數字;伊州《舊志》作“五千三百三十里”,《通典》作“五千六百五十里”,“三”“五”“六”均是易互訛的字形。由此推斷,《舊志》與《通典》距洛陽里程數據存在關聯。

至於《元和志》所載方位道里無論在表述方式還是里程數字上與《括地志》《舊志》《通典》都有差别,當出自另一套數據資料。《寰宇記》在沿用《元和志》方位道里數據的基礎上,將“東都”相應改爲“西京”,並增加一套當州至東京開封的道里數據。

至此,《舊志》距京師道里方位的系統資料來源與成文時段初步探清。《括地志》與《舊志》初撰的共同史源“貞觀十三年資料”中有距京師道里方位的系統記載,表述爲“在京(師)+(方位)+道里”。《舊志》載有林州“去京師一萬二千里”,無至東都道里。該州貞觀九年置,貞觀末即廢州,未再復置。由此可知,“林州”文字爲《舊志》初撰時據“貞觀十三年資料”載入,其中確實包含距京師道里數據。

顯慶二年東都成立,貞觀年間天下一“京”成爲過去,距東都的里程數據資料定是此後加入。從《舊志》嶺南道府州大都有“四至八到”的記載來看,《舊志》除距長安方位道里資料外的其他里程記載,其所據源材料應與《通典·州郡典》一樣,完整包含有該州“四至八到”與“距兩京方位道里”兩部分內容。《舊志》“嶺南道·田州”條下注明“舊圖無四至州郡及兩京道里數”,可以判定源材料應是一份匯總“圖經”而成的地理書。

唐代規定各府州定期造送地圖/圖經。根據各府州造送的圖經,官方匯總編纂出唐代全國性的地理總志。《國史》地理志初撰、韋述續修、柳芳等人再修所形成的“舊領”“天寶領”“乾元元年復爲”等文字,其實都是改寫當時掌握的全國地理資料,形成的系統性資料,整部《舊志》修撰的起點即是以“貞觀十三年大簿”爲藍本的初撰階段《國史》地理志。貞觀後所置州的京洛里數,與據“貞觀十三年大簿”修成的系統性資料在體例上不能完全一致。如河北道莫州景雲二年新置,其距兩京方位道里表述爲“去京師二千三百一十里,至東都一千四百三十里”;關内道宥州開元二十六年新置,其距兩京方位道里表述爲“去京師二千一百里,去東都三千一百九十里”;再如劍南道保州開元二十八年新置,其距兩京方位道里表述爲“至京師二千九百四十里,至東都三千七百九十里。東至維州風流鎮四十五里”。這些表述不僅缺少方位,甚至衍出當州四至文字。《舊志》記乾元後新置州中的方位道里資料,當是據後來呈報的各州圖經添加。如《舊志》記澶州、景州、信州的京洛里數,與《元和志》數據均不同,當出自不同時期呈報的圖經。

(三)政區沿革資料

1.《舊志》政區設置缺乏明確標準年代,是後人對於《舊志》斷限聚訟不止的直接原因。《舊志》“河北道”結尾處記載:

自燕以下十七州,皆東北蕃降胡散諸處幽州、營州界内,以州名羈縻之,無所役屬。安禄山之亂,一切驅之爲寇,遂擾中原。至德之後,入據河朔,其部落之名無存者。今記天寶承平之地理焉。

陳凱認爲材料中出現“今記天寶承平之地理焉”與《舊志》總序中“今舉天寶十一載地理”一語呼應,可證明《舊志》政區斷限是在天寶年間。

事實上《舊志》中與此相似的文字還有很多,如卷四〇《地理志三》“隴右道”結尾處“右西域諸國,分置羈縻州軍府,皆屬安西都護統攝。自天寶十四載已前,朝貢不絶。今於安西府事末紀之,以表太平之盛業也”;卷四一《地理志四》“劍南道·雅州”結尾“皆天寶以前,歲時貢舉,屬雅州都督”。這些記載僅説明《舊志》中所載的上述政區的確是天寶以前的建置。

但單就“今記天寶承平之地理焉”一語却並不能作爲《舊志》斷限在天寶年間的依據,因爲《舊志》“河北道”結尾處“今記天寶承平之地理焉”並非出自韋述之手,而是出自後人對天寶時期河北道部分政區面貌的追記,與韋述親記的“今舉天寶十一載地理”不存在相同的、提示全志斷限的目的。究其原因有如下兩點:

其一,韋述的獻書時間雖在至德二載,但從天寶末年安史亂起,韋述已無法獲得政府文檔,因而不可能知悉此後的具體地理形勢,更不可能更新已完成的著述框架。要説韋述在原稿中記載“至德之後”的地理形勢顯然難以實現。

其二,“河北道”結尾處記載“自燕以下十七州”的情況不直接綴述於燕州以後第16個州“凛州”之下,而是在整個河北道文字末尾。該段文字與“凛州”之間間隔“安東”1個都護府與“新城州”等14州。如此一來,與其説“自燕以下十七州”這一段是初次修撰即已書就的文字,毋寧説更像是在原稿已成的情況下,對已有内容的補苴。

從全志的角度來看,韋述之後續修者們對於天寶之後的地理形勢有較多增補。特别是政區沿革方面,如上文“斷限”部分所述,《舊志》的記載全面覆蓋到乾元年間,續修《國史》者甚至對韋述原稿中不合天寶以後政區名稱、隸屬作了較爲嚴密的校訂。直到乾元以後部分纔出現體例不整的情況。因此,“今記天寶承平之地理”這類文字的出現,實際發揮的也是提示讀者注意以上政區設置於“天寶”這一特定時期、與全篇其他政區斷限相異的作用,而没有與總序呼應之意。

2.或有質疑:既然“今記天寶承平之地理”這句話非韋述所作,那麽何以證明總序“今舉天寶十一載地理”出自韋述之手的可能性在時間上成立?在韋述劃定基本框架之後,續修《舊志》又經歷了怎樣的過程?要解答這兩個問題十分困難,幸好《舊志》“鄆州”這一段文字包含了極爲豐富的《舊志》修撰過程訊息,爲解決上述問題提供了極爲關鍵的證據。《舊志》“鄆州”州序云:

濟州舊領縣五,户六千九百五,口三萬四千五百一十。天寶,領户三萬八千七百

四十九,口二十一萬六千九百七十九,並入鄆州。在京師東北一千六百九十七里,去東都東北九百七十三里。今領縣十。

“鄆州·盧縣”條云:

隋置濟北郡。武德四年,改濟州,領盧、平陰、長清、東阿、陽穀、范六縣。又置昌城、濟北、穀城、孝感、冀丘、美政六縣。六年,廢美政、孝感、穀城、冀丘、昌城五縣。八年,割范縣屬濮州。貞觀元年,又廢濟北縣入長清。天寶元年,改爲濟陽郡。乾元元年,復爲濟州。十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣並入鄆州。

若將兩條材料拼在一起,就是一條完整的“濟州”州序。那麽“濟州”條是何時羼入到“鄆州”下的?又“鄆州”州序云“今領縣十”(合原“鄆州”與“濟州”轄縣數),而查看下列縣名,只9縣(壽張、鄆城、鉅野、須昌、盧、平陰、東阿、陽穀、中都)。是州序誤還是州下漏載一縣?先來解決第一個問題。

“濟州”條羼入“鄆州”條的時間上限很明顯,是天寶十三載六月一日,即廢濟州入鄆州的時間。考慮到“濟州”州序記載濟州沿革已經到了“乾元元年,復爲濟州”,上限應向後推至乾元元年。然而,濟州在天寶十三載已併入鄆州,“乾元元年,復爲濟州”就成了一種實際上不可能發生的情況。這個無法解釋的矛盾,在考慮《舊志》州序記事順序與體例後,可以得到答案。

《舊志》州序記載某州沿革一般都嚴格按照時間順序。但在“盧縣”下的“濟州”沿革記載中,“(天寶)十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣併入鄆州”這句話竟是出現在“乾元元年,復爲濟州”之後,有違《舊志》州序記政區沿革遵循的時間順序。

從《舊志》州序的體例上考慮,《舊志》州序序文一般格式如下:

×州,等第,前代及唐前期沿革,天寶元年改爲××郡,乾元元年復爲×州。舊領縣×,户×××××,口×××××。天寶領縣×,户×××××,口×××××。在京師(方位)××××里,去(或至)東都(方位)××××里。

根據這樣的體例,將“鄆州”州序與“盧縣”中有關“濟州”的兩條材料拼接如下:

(濟州,×等第)隋置濟北郡。武德四年,改濟州,領盧、平陰、長清、東阿、陽谷、范六縣。又置昌城、濟北、穀城、孝感、冀丘、美政六縣。六年,廢美政、孝感、穀城、冀丘、昌城五縣。八年,割范縣屬濮州。貞觀元年,又廢濟北縣入長清。天寶元年,改爲濟陽郡。乾元元年,復爲濟州。(天寶)十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣並入鄆州。(濟州)舊領縣五,戶六千九百五,口三萬四千五百一十。天寶,領户三萬八千七百四十九,口二十一萬六千九百七十九[,並入鄆州]。在京師東北××××里,去東都東北××××里。

復原結果説明,在原稿中濟州不僅是獨立成州叙述,且其沿革從唐初到乾元年間都保持完整。“(天寶)十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣並入鄆州”一句不僅在記述順序上不合邏輯,而且有違全書體例。這句話屬後人追記已無可争辯。

結合《國史》的成書過程,可推斷如下:

《國史》地理志的政區框架由韋述寫定。韋述的原稿中兩州當是獨立叙述,没有因濟州併入鄆州的史實而對《國史》地理志的政區框架作出相應調整。《舊志》鄆州州序中記載鄆州“天寶領縣五”、不含原濟州領縣,是爲明證。這表明儘管天寶年間是韋述主修《國史》的時期,但其並不清楚濟州已於天寶十三載廢置。

出現這種狀況,原因只有一個—韋述未見到天寶十三載的政府文檔。這便可解釋韋述爲何在總序中稱“今舉天寶十一載地理”,而不舉更接近玄宗朝極盛的天寶十三載地理的原因:韋述掌握的最接近安史亂前極盛時期、又相對完整的政府文檔是天寶十一載的材料。

由於韋述原稿中鄆州、濟州兩州獨立叙述,承接韋述續修《國史》的唐代史臣不加鑒别就依例在“濟州”州序中續寫上“乾元元年,復爲濟州”。這便有了明明天寶十三載就已併入鄆州的濟州,却在乾元元年復爲濟州的奇特景象。乾元以後《國史》雖無復系統修撰,但代宗、德宗時期史臣做過增補,後晉史臣在此基礎上修成《舊志》。因此將“濟州”條羼入“鄆州”條並且補叙“十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣併入鄆州”的工作,當是由代、德史臣或後晉史臣完成。

第二個問題相對複雜,需要通過相關政區沿革考證和不同版本文字比對來解決。

(1)“鄆州”州序説鄆州“天寶領縣五”,爾後却只列“壽張”“鄆城”“鉅野”“須昌”4縣。所缺一縣爲“宿城”。“須昌”縣條云:“景雲三年十二月,復分須昌置宿城縣。貞元四年,改宿城爲東平縣,移就郭下。大和四年(830),改爲天平縣。六年七月,廢天平縣入須昌縣。”可知天寶時期須昌、宿城並存,“天寶領縣五”的説法無誤。

據“盧縣”條所云濟州廢時“盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣並入鄆州”,則天寶十三載前濟州領有5縣,與《通典》“濟陽郡(濟州)”所列縣目相符。但《舊志》《新志》《元和志》“長清”條均記載,長清在貞觀十七年已改隸齊州。兩説定存一誤。趙紹祖已覺其事,謂:

長清 《新書》:本隸濟州,貞觀十七年來屬。《舊書》畧同。

案鄆州東平郡盧下《新書》注:本濟州,隋曰濟北郡。天寶元年更名濟陽郡,十三載郡廢,以長清隸濟州(濟州當爲齊州,亦當云以長清隸濟南郡,語方細),則長清非以貞觀十七年來屬也。此仍《舊志》之譌(《元和郡縣志》鄆州盧下,既云天寶十三載濟州爲河所陷,廢。而齊州長清下,又云貞觀十七年廢濟州。新、舊《志》蓋竝承其誤)。

趙氏所見“以長清隸濟州”當是版本差異造成,今點校本作“齊州”不誤。趙説看似解決長清隸屬之疑問,然“十三載郡廢,以長清隸齊州”僅見於《新志》“鄆州東平郡·盧”條,且與《新志》他處記載牴牾(“長清”條即作“本隸濟州,貞觀十七年來屬”)。該條記載作爲孤證,其可靠與否需作慎重考量。

查《隋書·地理志》,濟北郡“統縣九”,其中有長清,注云“開皇十四年置。又有東太原郡,後齊廢”,無改隸之記載。《隋志》斷限在大業五年(609)。濟北郡即隋煬帝大業三年改州爲郡前的濟州,長清在隋代隸屬濟州(濟北郡)甚明。《太平御覽·州郡部》“濟州”條引《十道志》曰:“石窌在長清縣。”《十道志》,梁載言撰,成書約在神龍元年,所叙應主要反映高宗至武后時期的行政建置。再結合《舊志》與《通典》所載濟州領縣情況,長清自隋代至唐中期屬濟州在時間序列上完整,無改隸、還隸之曲折過程。《元和志》《舊志》《新志》關於長清縣貞觀十七年改隸齊州的記載,並無他證。《寰宇記》記長清縣沿革因襲《元和志》,却也覺此突兀,遂改爲“開皇五年於此置鎮;十四年廢,置長清縣,屬齊州,因清水以爲名。六年割隸濟州”。《寰宇記》點校本校勘記已指出:“六年”前當脱年號,《舊志》盧縣“隋置濟北郡。武德四年改濟州,領盧、平陰、長清、東阿、陽穀、范六縣”,則此脱“唐武德”三字,“六年”爲“四年”之誤。即便如此,《寰宇記》所造之史事仍與史實不符,因爲《隋志》所載大業三年改州爲郡後的濟北郡分明下轄長清縣。

造成《舊志》出現長清縣貞觀十七年改隸齊州記載的原因,應回到更原始的聞人本加以討論。聞人本“鄆州”部分文字與點校本有異。《百衲本舊唐書》鄆州州序記載:

鄆州 上……天寶十三年,廢濟州,其所管五縣,並入鄆州。濟州舊領縣五,户六千九百五,口三萬四千五百一十。天寶,領户三萬八千七百四十九,口二十一萬六千九百七十九,並入鄆州。在京師東北一千六百九十七里,去東都東北九百七十三里。今領縣十。

引文中重出的“並入鄆州”,反映出這段文字迭經改寫。尤需注意其中“天寶十三年”點校本作“天寶十三載”。雖然兩者義同,但“天寶十三年”於唐代紀年義例不合。按天寶“三載正月丙申,改年爲載”,直至至德三載二月丁未改元乾元。而《百衲本舊唐書》盧縣記載“十三載六月一日,廢濟州,盧、長清、平陰、東阿、陽穀等五縣並入鄆州”(點校本同),正合唐代紀年義例。從文本的時效性而言,盧縣條當是唐代舊文,“天寶十三年,廢濟州,其所管五縣,並入鄆州”乃五代史臣合併鄆州與濟州文字時所加的提示語。

以《國史》濟州州序記事止於“十三載六月一日,廢濟州”爲準,現取《舊志》原濟州領縣條目復原《國史》中濟州相關文字如下:

盧縣 漢舊。[……]

平陰 漢肥城縣。隋爲平陰,屬濟州。天寶十三載,州廢,縣屬鄆州。[大和六年,併入東阿縣。開成二年七月,節度使王源中,奏置平陰縣。]

東阿 漢縣。隋屬濟州。州廢,屬鄆州。

陽穀 隋置,取縣界陽穀臺爲名,屬濟州。州廢,屬鄆州。

在此可以清楚發現文本的兩個層次:其一,除濟州治縣盧縣外(因州序移入造成文本擾動),濟州屬縣在記沿革時遵循的統一體例:“屬濟州。[……]州廢,屬鄆州。”此當是代宗、德宗時期史臣獲悉天寶十三載濟州併入鄆州的史實後,在原濟州屬縣各條後續寫下的文字。其二,平陰縣條“大和六年,……奏置平陰縣”文字,當是五代史臣據後來史實補苴。再看“齊州長清”條文字:

長清 隋置,屬濟州。[貞觀十七年,屬齊州。]

長清和濟州其他縣條一樣標明“屬濟州”字樣,是其原先出現在《國史》濟州下的痕跡。而“貞觀十七年,屬齊州”綴於“屬濟州”後,當是後來續寫。因長清隸屬濟州直至天寶十三載六月一日,續寫文字中的“貞觀”年號應是天寶後某年號之誤。

《百衲本舊唐書》記載須昌縣“貞觀四年,改宿城爲東平縣,移就郭下”,“貞觀”係“貞元”之誤,今點校本已改。以該條爲啓示,同一州下其他縣條沿革中的“貞觀”可能亦是“貞元”之誤(“貞元”年號行用21年)。

據上所考,濟州併入鄆州時,濟州領5縣。天寶十三載後,鄆州保持領10縣的建制。

(2)“鄆州”下轄的“中都”原屬兖州。《舊志》“兖州”州序説“中都割屬鄆州”,未注明時間。從這段文字綴在兖州天寶户口數後判斷,當是據天寶以後沿革續寫在原稿兖州州序下。這一點從《舊志》“兖州”天寶領縣情況可以證明。“兖州”州序説“天寶領縣十一”。查領縣條目,只10條,所缺正是“中都”。由此可知原稿中都在兖州下,後中都改屬鄆州,史臣遂在兖州州序中補充説明“中都割屬鄆州”,又在兖州下領縣中删去中都。

根據《新志》“鄆州東平郡”條,中都改屬鄆州在貞元十四年,證明以上推斷完全成立。從貞元十四年到約貞元十七年,至晚不過元和年間,鄆州領11縣。此後長清改隸齊州,鄆州纔有領10縣的規模。

(3)鄆州領縣在大和六年又生變化,是年七月廢天平縣(原宿城縣)入須昌縣,廢平陰縣入東阿、盧縣,鄆州下轄8縣。開成二年(837)復置平陰縣,自此至唐末鄆州領9縣不變。

然而,鄆州州序最末却記“今領縣十”。回顧鄆州轄縣變遷,鄆州領10縣的時間僅出現在大約貞元十七年(至遲爲元和年間)至大和六年。從《舊志》鄆州部分文本演變過程來看,“今領縣十”却是五代史臣完成“舊志”鄆州、濟州文字合併時寫下,而此時鄆州領縣數實爲“九”。那麽,鄆州州序出現“今領縣十”的原因何在?

今查《百衲本舊唐書》“鄆州”開列縣目中,尚有另一“須昌”縣,位於今中華點校本所據岑建功懼盈齋本列出的9縣之前。而後一須昌縣(即今點校本所見“須昌”)所記乃宿城縣沿革,原名應是“宿城”,歷經多次改名,終廢入須昌,即此造成傳抄過程中訛爲須昌。清人沈炳震以聞人本兩“須昌”重出,遂誤删前一須昌縣。此點王鳴盛已指出。惜乎殿本、岑刻本仍采沈炳震之説。

根據聞人本保存《舊志》舊貌可知,儘管天平縣(原宿城)大和六年併入須昌縣,但該縣條未及删除而保留在《舊志》中。後晉史臣遂誤以爲鄆州仍領宿城,依舊下轄5縣。合原濟州文字中的縣目4條以及從兖州來屬的中都縣1條,恰是“十縣”。

後晉史臣爲滿足鄆州縣目10縣之數,抹去原稿中不合自己想法的材料。按《舊志》體例,州序中應記載天寶領縣數,如鄆州州序便記載“天寶領縣五”,但緊接鄆州的濟州州序却不載天寶領縣,只記天寶户口:

天寶,領户三萬八千七百四十九,口二十一萬六千九百七十九。

這是點校本文字。若遵照志文體例,實際情況應是:

天寶領(縣×),戶三萬八千七百四十九口二十一萬六千九百七十九。

後晉史臣有意剜去了天寶領縣數,其原因就是《國史》中濟州天寶領縣數本爲“五”,與文本合併時濟州縣條爲4條不合(“長清”改隸齊州)。若不剜去濟州天寶領縣數字,則需對後續沿革詳作考釋。

類似疏於檢校而釀成的錯誤,在《舊志》中還有很多。如此草草修成的《舊志》“疵謬百出”,對於治史者直接徵引無疑造成不便。不過,這些不加修飾、野蠻疊加的框架結構與行文中較爲明顯的拼接痕迹,對於探求《舊志》史源與成書過程,不啻爲一個福音。

餘 論

《舊志》的斷限在乾元年間,其史源主要來自唐代《國史》地理志。此結論的得出並不意味着思考的終結。由於《國史》地理志在唐代經歷漫長遞修,又經後晉史臣加工,故今所見《舊志》是由幾個不同時段的材料復合疊加而成。上文已儘可能透視《舊志》的成書過程,不過存留的問題依然不少。

其一,《舊志》史源之定名。《國史》中的地理志或稱“郡國志”。《五代會要》記録“修《郡國志》”,可能是沿用《國史》舊例。今所見《舊志》總序後的部分即題作“十道郡國”。《太平御覽》《太平寰宇記》等書引文中多次提到某種唐代《郡國志》。此《郡國志》所記載内容與唐前諸種《郡國志》時代不合,這部《郡國志》或本自《國史》。不過,《新唐書·藝文志》著録有《郡國志》十卷,《中興館閣書目》著録“《郡國志》二卷,曹大宗撰,始於關内終於嶺南”,因此《御覽》《寰宇記》中引唐代《郡國志》不能判定必采自《國史》。若是失此關鍵證據,則無法斷定《國史》地理志之名必是“郡國志”。

其二,《舊志》户口來源之全部釐清。上文已指出《舊志》户口資料主要來源於貞觀十三年大簿與天寶十一載户部計帳,這一點毋庸置疑。不過部分乾元後新置州(如池州),也記有户口數。這些新置州的户口自不可能來源於貞觀十三年、天寶十一載兩份資料。經過對比,其數也不同於《元和志》等後出地理總志。那麽這些新置州的户口數繫於何年就成爲一個謎團,姑且存疑。

其三,《舊志》政區框架之修改。《舊志》“真州”州序云:“真州下 天寶五載,分臨翼郡之昭德、雞川兩縣置昭德郡。乾元元年,改爲真州。”又“霸州”州序云:“霸州下 天寶元年,因招附生羌置静戎郡。乾元元年,改爲霸州也。”兩州均是天寶元年後新置統縣政區,其先未在該地設州。韋述既“舉天寶十一載地理”,就不能不記載天寶五載之前增置的“昭德郡”“静戎郡”,因此韋述原稿當以天寶時期的郡名爲目。今所見《舊志》政區框架中的州目或出於乾元時期史臣的改寫。當然,從《舊志》州名基本確定於乾元時期這一層面而言,無疑爲《舊志》斷限定在乾元增添了一條佐證。

(本文作者爲陝西師範大學歷史文化學院、國際長安學研究院副教授)

*本文是國家社科基金重大項目“魏晉隋唐交通與文學圖考”(18ZDA247)、教育部人文社科研究青年基金項目“五代北宋時期禪宗傳法的空間擴展”(19XJC730001)階段性成果;撰寫及修改過程中先後得到傅林祥、郭聲波、羅凱、聶溦萌等師友及匿名審稿專家的批評指正,謹致謝忱!