毛焰:语言和时间在肖像画中流淌

2023-12-25格雷

格雷

展览现场

一个艺术家反复描绘同一个人物形象,最长能画多久?毛焰给出的答案是:10年。

在毛焰笔下,卢森堡人托马斯有着典型的欧洲白人形象——高大挺拔、五官立体、一双深邃的蓝眼睛嵌在瘦长的脸上。

2023年秋冬,北京松美术馆呈现的“毛焰”同名个展的开篇,高度超过3米的“椅子上的托马斯”格外醒目,巨幅画面中这名西方男子双手抱膝,仰面朝天,若有所思。

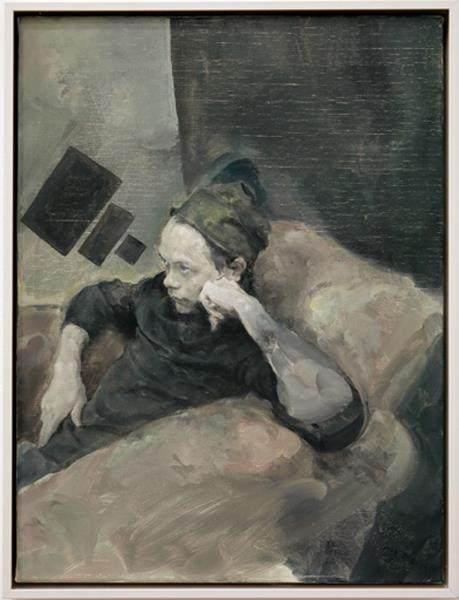

戴帽的少年No.2 2021

策展人崔燦灿把“托马斯系列”视为整场展览的中心与题眼,它也标志着毛焰肖像画的转折。“10年的重复工作,近百件作品,让‘对象’变得不再首要,‘语言’和‘时间性’成为最重要的内容。至此,毛焰完成了从主题性画家到语言性画家的转变。”

上世纪90年代末,毛焰与正在南京学习汉语的托马斯相识于一场饭局。后来两人成为好哥们,“他可以随意让我摆拍,我就折腾他,摆来摆去,不知不觉中画了十几年。”

彼时正值世纪之交,中国元素在当代艺术市场尤为盛行。毛焰却反其道而行之,从中国当代艺术的浪潮里面退了出来,成为“90年代第一个反复描绘西方人形象的中国艺术家”。崔灿灿认为这也奠定了毛焰之后二十多年的创作方向——如何在绘画中去除地域性,去除形式里的风情和现实主义的特产。

最新肖像作品

此次展览是毛焰近十年来第一次在北京举办大规模美术馆个展,展出的近百件作品时间跨度有26年之久,但它们并不是关于毛焰的回顾,更像是一个个切片,呈现毛焰不同系列的工作方式。系列之间也并非以时间穿引,而是“一种螺旋式上升的穿插”,有时是媒介,有时是语言,有时是题材的变更。

抽象画是毛焰近年来绘画路上的一个“意外收获”。与写实的肖像画不同,抽象创作没有明确的“对象”,但却承载着艺术家的意识、语言和创造力。创作第一幅抽象画,花费了毛焰三年的时间,他反反复复去尝试这种崭新语言的可能性。

展览的最后是毛焰的肖像新作,画的大多是年轻人,他们在迷雾般的灰色调中或托腮凝视,或转身回眸,与画面外的观者四目相视。

椅子上的托马斯 2009

在这些全新的肖像中,人物、时间和空间等元素都化为不可辨识的信息,也正因此,可以更直观地感受画面中个性化的创作语言和绘画本身的魅力。

毛焰在接受《Hi艺术》采访时曾介绍,他画画时用笔非常轻微,每一遍都画得很薄,有意规避那些特别有表现力的笔触。这与传统绘画训练中强调迅捷、准确和张力的画法大相径庭。毛焰用这种完全相反的方法,一遍遍覆盖和叠加稀薄的颜料,画出一种厚度感和丰富感。“不是通过强大的控制力让‘我’凌驾于绘画之上,而是在绘画的过程中把自己所有的意识都自然而然地放到画里面,让‘我’的地位变得格外轻微。”