抑郁障碍青少年抑郁水平与网络使用程度的相关性:睡眠障碍的中介作用

2023-12-25徐飞宇栾文杰靳成梁左甜甜王汝展杨楹

徐飞宇栾文杰靳成梁左甜甜王汝展杨楹,

(1济宁医学院精神卫生学院,济宁 272013;2莱州市慢性病防治院精神科,莱州 261400;3山东大学齐鲁医学院,济南 250012;4山东省精神卫生中心,济南 250014)

病理性网络使用(Pathological Internet Use,PIU)是指由于过度使用互联网而导致个体出现明显的心理损害、社会功能障碍的一种现象,习惯称其为“网络依赖”(Internet Addiction Disorder,IAD[1]。青少年过度使用网络与显著的功能障碍(如生活质量较低、学习成绩较差等)和严重的精神后遗症有关[2-3]。截至2022年6月,我国19岁以下的青少年网民数量占比为17.7%,其中绝大多数为中小学生[4]。在这部分群体中,病理性网络使用已成为一个不可忽视的问题。

以往研究结果表明抑郁障碍和网络过度使用具有较高的相关性[5]。首先,抑郁障碍与网络依赖存在较高的共病性。一项Meta分析结果表明,网络依赖合并抑郁障碍的发生率高达32%,且抑郁症状在未诊断为抑郁障碍的网络过度使用个体中很常见[6]。抑郁障碍青少年可能试图通过过度上网的行为来自我调节情绪状态。然而这种消极应对方式,甚至可能会进一步加重消极情绪的症状[7]。

关于网络过度使用影响抑郁水平的机制尚不清楚。以往研究发现睡眠障碍和抑郁障碍及网络使用程度均有较强的相关性[8],有研究证明了早期和中期失眠预测可以预测网络成瘾的发生[9]。临床实践也证明,抑郁障碍青少年的网络使用程度比健康青少年更高,且他们更容易出现睡眠紊乱和睡眠中断。以往研究多基于国外社区青少年人群,对抑郁障碍青少年人群的研究很少,多数研究也没有探究抑郁障碍各维度和网络过度使用的关系,因此,本研究旨在通过调查抑郁障碍青少年人群,从抑郁障碍出发,分析抑郁障碍各维度是如何影响网络使用程度的,并检验睡眠障碍的中介作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2021年5月至2022年2月,选取在山东省精神卫生中心门诊就诊和住院的抑郁障碍青少年患者。研究方式为网络调查问卷,为提高问卷的有效性,由临床医师监督并指导受试者于20min内完成网络调查问卷。本次研究调查对象共有397名青少年符合入组标准,其中可能存在网络成瘾189例(47.6%),存在网络成瘾42例(10.6%)。一般资料信息如下:男性114人(28.70%),女性283人(71.30%);年龄(14.93±1.77)岁。受教育程度方面,小学24人(6.00%),初中185人(46.60%),高中184人(46.30%),大学及以上4人(1.00%);精神疾病家族史39人(9.80%);城市262人(66.00%),农村135人(34.00%);独生子女124人(31.20%);父母婚姻正常353人(88.90%),离异30人(7.60%),单方健在14人(3.50%);家庭经济状况方面,优14人(3.50%),中等偏上63人(15.90%),中等273人(59.70%),中等偏下74人(18.60%),差9人(2.30%)。入组标准:1)经2名主治及以上职称精神科专业医师确诊,符合 ICD-10抑郁障碍诊断标准;2)年龄11~18周岁;3)获得患者及其法定监护人的知情同意。排除标准:1)共患其他精神障碍者,例如双相情感障碍和神经发育障碍(孤独症谱系障碍、注意缺陷多动障碍、抽动障碍等);2)合并严重躯体疾病者。本研究获得山东省精神卫生中心伦理委员会批准,批号:(2020)伦审第(R08)号。并取得了参与者和法定监护人的知情同意。

1.2 调查工具

1.2.1一般情况收集。本研究采用自编的一般情况调查表收集入组者的性别、年龄、受教育程度、居住地、两代三系精神障碍家族史、是否为独生子女、家庭经济状况和父母婚姻状况。

1.2.2儿童抑郁量表(Children’s Depression Inventory,CDI)。该量表由Kovacs编制[10],用于评估青少年过去2周内的抑郁情绪或行为。该量表共有27个题目,包含5个维度:负性情绪、人际问题、低效能、快感缺乏和低自尊。每项题目的选项均为“偶尔”“经常”“总是”,分值范围为0~2分。该量表总分为27项题目的分数相加,其中题目2、5、7、8、10、11、13、15、16、18、21、24、25项为反向计分,总分范围为0~54分。分数越高提示抑郁水平越严重,其中≥19分可诊断为抑郁障碍。本研究Cronbach’s α为0.93。

1.2.3青少年网络成瘾量表(Internet Addiction Test,IAT)。该量表由Young等[11]在网络成瘾筛查量表基础上编制形成,共有20个题目,每项题目的选项均为“几乎没有”“偶尔”“有时”“经常”“总是”,分值范围为1~5分,该量表总分为20~100分。分数越高,提示网络使用程度越高。其中,总分20~39分可判断为调查对象不存在网络成瘾,总分40~69分判断为调查对象可能存在网络成瘾,总分70~100分判断为调查对象存在网络成瘾。在本研究样本(n=397)中,Cronbach’s α为0.93。

1.2.4匹兹堡睡眠质量指数量表(Pittsburgh Sleep Quality Index,PSQI)。采用匹兹堡大学Buysse等[12]编制的评估个体近一个月的睡眠质量。该量表共有18个题目,包含7个维度:睡眠质量、入睡时间、睡眠时长、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍。本研究仅选取其中5个维度(删除睡眠效率、催眠药物使用),总分范围为0~15分,分数越高,提示睡眠问题越多。为进一步探究睡眠障碍与抑郁水平和网络使用程度之间的关系,计算了睡眠障碍维度的原始分,该维度共有9个题目,分数范围为0~27分。本研究Cronbach’s α为0.86。

1.2.5数据处理与统计分析。研究人员获得所有调查问卷后,对任何差异都进行了核查和调查,并进行数据复核,确保最终结果的准确性。本次研究共提交564份问卷,其中有167份被排除,有效应答率为70.39%。

1.3 统计学方法

2 结果

2.1 相关性分析

抑郁水平与网络使用程度和睡眠问题均呈正相关(r=0.48,r=0.68,P<0.001),睡眠问题与网络使用程度呈正相关(r=0.35,P<0.001)。见表1。

表1 相关性结果

2.2 多元线性回归分析

在控制年龄和性别后,采用步进方式进入回归模型。低效能(β=0.21,P<0.001)、负性情绪(β=0.14,P=0.030)、人际问题(β=0.13,P=0.018)、睡眠障碍(β=0.16,P=0.002)和网络过度使用呈正相关。见表2。

表2 多元线性回归结果

2.3 中介效应检验

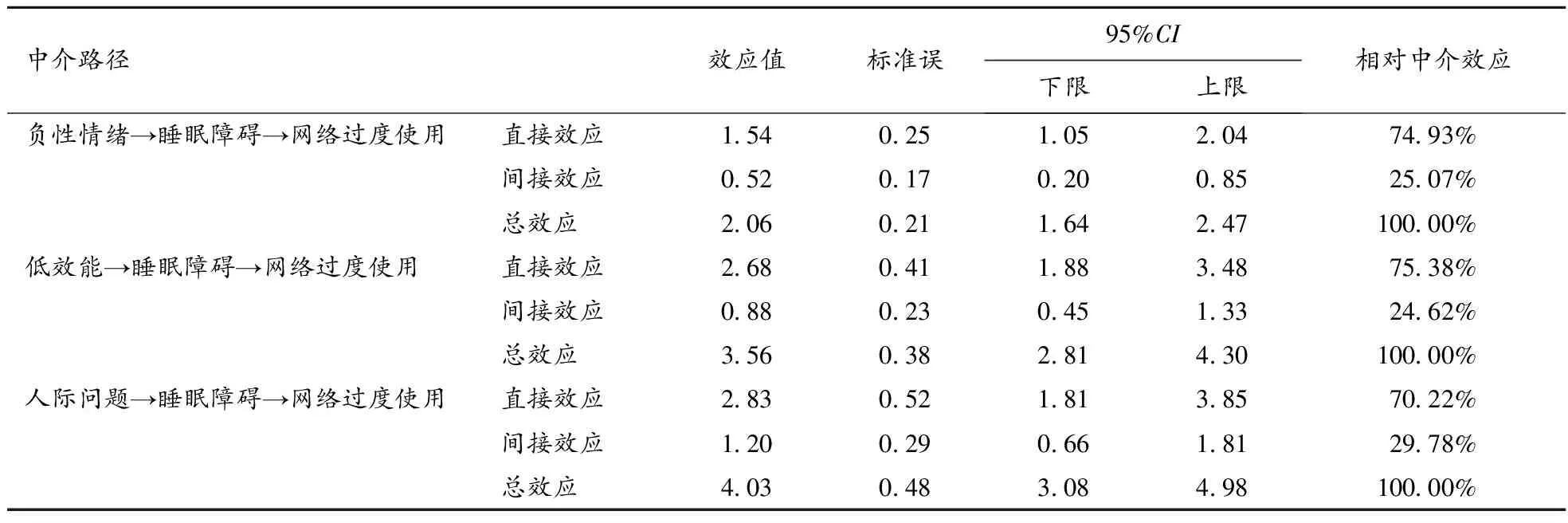

中介效应分别将负性情绪、低效能、人际问题作为自变量,网络使用程度为因变量,睡眠障碍作为中介变量进行中介效应检验。结果显示:负性情绪、低效能、人际问题对网络过度使用的直接效应和睡眠障碍对网络过度使用的间接效应均显著。分析结果显示:睡眠障碍均在负性情绪、低效能、人际问题与网络过度使用之间起部分中介作用,中介效应值分别为0.52、0.88、1.20,相对中介占比分别为25.07%、24.62%、29.78%。见表3、表4。

表3 睡眠障碍在负性情绪、低效能与网络使用程度之间的中介效应分析

表4 间接效应的检验结果(Bootstrap检验)

3 讨论

本文结果显示,青少年抑郁障碍患者网络成瘾检出率较高[13];在该群体中,睡眠障碍在抑郁水平与网络使用程度之间起部分中介作用;负性情绪、低效能和人际问题均可以直接影响抑郁障碍青少年的网络使用程度,也可以通过睡眠障碍间接影响抑郁障碍青少年的网络使用程度。

本研究证实,在抑郁障碍青少年人群中,负性情绪越严重的人,网络使用程度越高,这与以往的一项研究结果一致[13]。根据认知行为理论,网络过度使用是其中一种外化性行为问题,认为调节情绪的能力可以预测网络成瘾[13]。负性情绪是情绪调节与内在成瘾关系的重要机制,网络游戏障碍(Internet Gaming Disorder,IGD)患者在经历负性情绪时,可能会将网络游戏作为一种适应不良策略,以躲避存在的问题,并从情绪困扰中获得即时缓解[14]。在抑郁障碍青少年人群中,自我效能越低的人,网络使用程度越高,这与以往的研究结论一致[15]。自我效能低下是网络成瘾的重要预测因子[2,16]。自我效能高的青少年可以更好地安排自己的时间,科学合理地规划自己的日常生活和未来发展[17]。相反,自我效能较低的青少年在日程安排和学习生活技能上就相对比较弱,更容易沉迷网络游戏和社交媒体,用来逃避现实生活中的压力[18]。竞争性的网络游戏逐渐成为这类青少年维持和增强其自信和自我效能的重要来源,逐渐成为他们现实生活中竞争和成就的替代品,这种补偿性行为也会导致网络成瘾的发展和维持[19]。因此,提高自我效能感可以有效地预防网络成瘾的发生[17]。

本研究还发现,存在人际问题的青少年网络使用程度更高,这也与以往的研究结论一致[20]。缺乏人际交往技巧的青少年个体通常害怕在现实世界的交往中受到挫折,因此他们通常沉溺于网络游戏,即通过游戏聊天、团队合作来结交新朋友[21]。而人际关系融洽的个体对于网络的依赖程度更低,说明建立良好的人际关系可以减少网络成瘾的发生[22]。

另外,本研究发现,存在抑郁程度越高的青少年睡眠问题越严重,其中负性情绪、低效能、人际问题都是影响睡眠的重要因素。睡眠障碍经常出现在情绪和焦虑障碍中。临床发现,采用正念冥想法可以改善失眠所致的消极情绪,从而有效地治疗睡眠问题[23]。另外,自我效能感低会通过拖延症的中介作用导致睡眠障碍[24]。同伴关系差的人往往睡眠质量不佳,由于他们缺乏同伴安全感而过度沉思和思维反刍,最终导致他们入睡困难以及睡眠连续性降低[25]。也有认为失眠者常因无法入睡而将使用智能手机来作为一种补偿活动[26],通过临床访谈式调查,我们也发现,存在许多抑郁障碍的青少年因入睡困难、早醒等原因通过上网来进行消遣。另外,早期和中期的失眠,可以有效地预测网络成瘾的发生[27]。以上研究均提示睡眠障碍和网络过度使用之间存在较高的相关性。

综上所述,本研究的对象均为诊断为抑郁障碍的青少年,使用儿童抑郁量表各个维度,并通过中介效应验证了青少年抑郁水平与睡眠障碍以及网络使用程度之间的关系。与以往的研究相比,本研究的人群和内容更具有针对性,为临床干预提供了新的理论依据:通过进行社交技能训练来提高抑郁障碍青少年自我效能感和社交能力,通过睡眠认知行为治疗改善睡眠问题,从而减轻抑郁障碍青少年的网络过度使用程度。

利益冲突:所有作者均申明不存在利益冲突。