苏轼达与穷的人生起伏与书法写照

2023-12-24李慧斌

□ 李慧斌

一、苏轼书法中的学问文章与道德品格

苏轼书法就是其人生的写照。无论是传世经典《寒食诗》,还是《赤壁赋》,抑或《祭黄几道文》《宸奎阁碑》,以至于大量尺牍书疏,再或者大量散佚未能传世的世人求书佳作,无不说明了苏轼书法与人生的关系。特别是被贬黄州后,人生发生巨大转折,起伏跌宕也好,田园时光也好,总能从不同侧面反映出苏轼的人生态度。这也从一个方面导引出他文化价值多元的结构与特点。林语堂说,儒家积极进取入世,通过读书进入仕途,成就一番功业;道家隐逸融于自然,人生不得志仕途受阻时,则退居山林乡野,与自然合一。另外,苏轼还有一种禅宗的顿悟精神,与部分高僧的交往,对其影响也非常大。王世德认为:“苏轼从儒家吸取的主要是经世致用、舍生取义的人格精神;从道家吸取的主要是崇尚自然、不计得失的精神境界;从佛禅吸取的主要是对空明心境的感悟。他扬弃了儒、道、佛三家的缺陷,取三家相通或一致之处,交相为用。而且还加以改造和发展,对三家各有所取,相互参杂,融会贯通。”他又进一步认为:“苏轼融合了儒、释、道的美学思想,所以才能成为融合儒、释、道美学思想后的中国美学代表,称为中国美学史上的雄视百代的伟大宗师。”①苏轼正是在这种多元文化的融通中,借书写——书法表达其学问文章之妙理,阐发其道德品格及人生感悟之精义。

“以书记事”的功用使得书法具有了历史的属性,也就是欧阳修所说的“有事可记者,它时便为故事”,这是书法艺术独具“记文”和“载史”特性的重要表现。以书记事使得苏轼的书法别具历史文化属性,而且从苏轼书法的内容来看,多为其自作文章诗词歌赋,这正是他借书写、书法抒怀,表达人生态度、记录事实之意义所在。

苏轼于熙宁初因反对王安石变法遭御史弹劾。事实上,苏轼也主张改革,反对因循守旧,只是不赞同王安石的变法主张和部分改革内容,乃至于神宗召见他问变法意见时,他认为神宗“求治太急,听言太广,进人太锐”,这直接导致皇帝和王安石的不满,矛盾不断激化,最终苏轼自己请求外放补阙。在外放任上也就是熙宁三年(1070)十月二十八日写的《临政精敏帖》,不仅是一封致“子明兄嫂”的尺牍,更重要的是苏轼借书信表达自己的政治观点,颇具“斯文”价值。直言:“轼自到阙二年,以论事方拙,大忤权贵,近令南床捃摭弹劾,寻下诸路体谅,皆虚,必且已矣。然孤危可知。”又言:“忠义古今所难,得虚名而受实祸。然人生得丧皆前定,断置已久矣,终不以此屈。”②从“方拙”“虚名”“忠义”“得丧”“不屈”等主题词完全可以看出苏轼所尚与所鄙。而他就是这样的一个人,不会阿谀奉承,面对国家大事、民生疾苦等皆能做到忠君爱民,恪尽职守,无论是在朝堂,还是在杭州、密州、徐州等任上。

元丰元年(1078)苏轼在徐州任上,受友人时任“资政殿大学士右谏议大夫知杭州军州事”赵抃之请而撰文并书丹《表忠观碑》。通读碑文,苏轼对归宋的钱镠倍加赞颂,认为他“终不失臣节,贡献相望于道。是以其民至于老死不识兵革,四时嬉游歌鼓之声相闻,至于今不废,其有德于斯民甚厚。……匪私于钱,唯以劝忠,非忠无君,非孝无亲,凡百有位,视此刻文。”此碑面世后,即受到广泛称赞,堪称碑文典范,为苏轼“四大名碑”之首。就连他的政敌王安石都认为《表忠观碑》是“三王世家体”,即司马迁《史记》中的“世家”文体。近代学者林纾编撰《古文辞类纂》时,收录此篇碑文,在选评中也认为“全篇突出一个‘忠’字,文极老洁,铭词亦雄警动人”。这些都是对苏轼撰写《表忠观碑》所表现出的忠君思想及学问文章的高度认同。与此同时,苏轼用大楷写就,旋予碑刻,更显此篇文章大气磅礴之势。清代钱大昕在《潜研堂金石文跋尾》中评价此碑书法:“比之蔡君谟,有过之无不及,坡公最用意之作也。”此碑书法风格脱胎于颜真卿《东方朔画像赞》碑而笔势澜翻,若借用苏轼评《东方朔画像赞》碑之语来观此书的话,似乎亦可:“颜鲁公平生写碑,惟《东方朔画赞》为清雄,字间栉比,而不失清远。”通观此碑书法,骨气清雄,笔意清远,正是“斯文”与书法的完美结合,文与书俱传之久远。

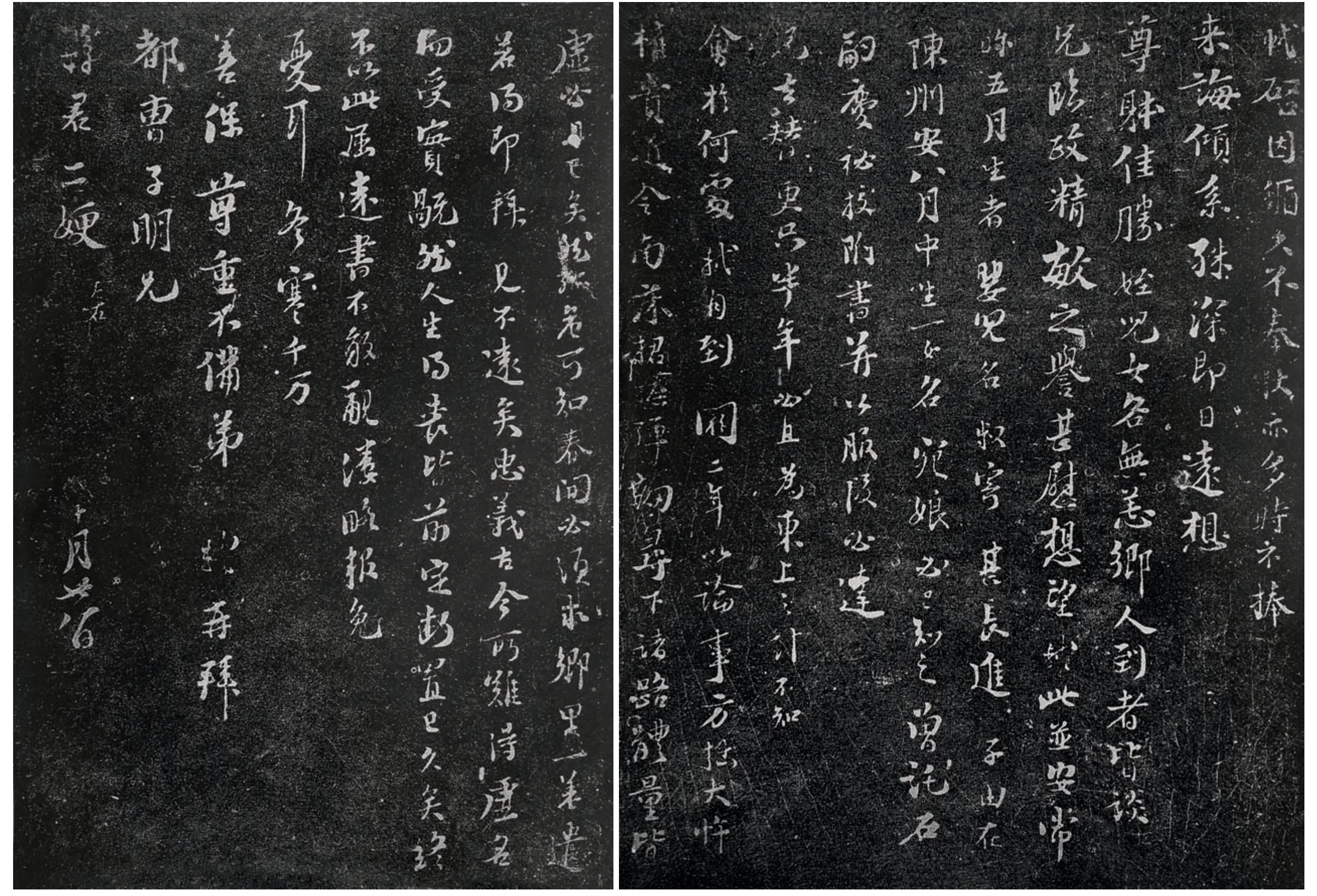

[宋]苏轼 临政精敏帖 拓本

同样是碑铭文字,苏轼于元祐二年(1087)撰文并书的《齐州舍利塔铭》却是小楷书。1965年,此铭出土于山东省济南市长清区真相院遗址,保存完好,现藏于济南市长清区博物馆。苏轼在铭文中言明自己写这篇佛教铭文的缘由:“元丰三年,轼之弟辙谪官高安,子明以畀之。七年,轼自齐安恩徙临汝,过而见之。八年,移守文登,召为尚书礼部郎,过济南长清真相院,僧法泰方为砖塔,十有三成,峻峙蟠固,人天鬼神所共瞻仰,而未有以葬。轼默念曰:‘予弟所宝释迦舍利意将止于此耶。’昔予先君文安主簿赠中大夫讳洵、先夫人武昌太君程氏,皆性仁行廉,崇信三宝,捐馆之日,追述遗意,舍所爱作佛事,虽力有所止,而志则无尽。自顷忧患,废而不举将二十年矣。复广前事,庶几在此。泰闻踊跃,明年来请于京师,探箧中得金一两、银六两,使归。”根据这段文字可知,元丰八年(1085)苏轼应召由登州回京,途经长清真相院,见住持僧法泰建塔而未有葬物,于是想起弟弟苏辙宝有“释迦舍利”,想捐出来为自己已故父母祈求“冥福”并供养于此。法泰听闻此消息兴奋不已,想积极争取,第二年即元祐元年(1086)就来京师请“释迦舍利”,苏轼还施予金银使归。铭文应该是在请回“释迦舍利”之后所作,也就是苏轼落款的时间元祐二年(1087)八月③。经过黄州三年多的贬谪生活,苏轼在自省中有意亲近佛、老,撰写此铭文不仅可以看作是对兄弟二人苦难人生经历的一次追忆,更是借此机会表达其至亲至孝的美德和品行,这也正是苏轼人格精神可贵之处。苏轼传世小楷作品凤毛麟角,此塔铭楷书因系考古出土,保存完好,书刻精湛,字口如新,堪称苏轼传世小楷之精品力作。苏轼被召回京后,于元祐元年(1086)九月十二日“迁翰林院学士知制诰”,书此铭文时正是其人生在庙堂之上仕途畅达阶段,而且书风已然成熟。此书用笔丰腴跌宕,结体天真烂漫,字字神气完足,如珠似玑,又似如来真面,恭谨有度,安详得意。苏轼曾言“大字难于结密而无间,小字难于宽绰而有馀”,详观此书,的确做到了小楷书既精谨而又不失“宽绰有馀”。苏轼此评可谓《表忠观碑》与《舍利塔铭》在字势上最好的注脚。

在苏轼的情感世界里,除了父母、兄弟、妻儿之亲情外,友情、师生情和忠君爱民之情亦很热切。这其中苏轼与其表兄文同在艺术交流上的感情很有代表性。苏轼曾多次借给文同题画和往来尺牍阐述其画理和独特的情感。文同(1018-1079),字与可,自号笑笑先生,梓州永泰人(今四川盐亭)。北宋著名诗人、书画家,尤善画竹,号为一绝。英宗治平元年初,苏轼与文同会于岐下,遂订交。两人交谊笃厚,常唱和、论文艺。熙宁三年(1070)十月苏轼作《净因院文与可画墨竹枯木记》,苏轼在此篇记文中,提出了宋代绘画理论中的新思想—“常形”与“常理”。在苏轼看来,“常形”是万物的外在表现形态,但在这个外在之“常形”内,却有一个一般人看不到的“常理”蕴含其中,只有发现掌握了“常理”,才能有超越“常形”的表现和创造。而文同的《墨竹枯木图》则是超越了“竹”“木”之“常形”而以意绘之,“真所谓得其理者矣”。苏轼对自己的理论深信不疑:“必有明于理而深观之者,然后知余言之不妄。”的确如此,苏轼的自信不仅让其理论得到世人和后人的认同,而且他自己还躬身实践,为宋代文人画的兴起摇旗呐喊。熙宁八年(1075)苏轼在密州任上,作《文与可字说》一篇,谈论君子为人“善”“恶”之别,最后落脚点在文同身上,评价他:“与可之为人也,守道而忘势,行义而忘利,修德而忘名,与为不义,虽禄之千乘而不顾也。”苏轼高度赞扬了文同高尚的道德人格,而这不也正是苏轼自己人格精神的写照吗?故君子道同而志合也。刘正成评这件书作:“观此小楷,有晋人风气。如观陶彭泽诗,初若散缓不收,反覆不已,乃识其趣,如见先生之为人。”④其后,熙宁十年(1077)十二月《水灾帖》是苏轼在徐州任上治理黄河水患时致文同的尺牍,信中苏轼还称赞他“道德文章日进”。尤其是在元丰元年(1078)间,苏轼给文同写了多封书信,有《偃竹帖》《平复帖》《书远游庵铭寄与可帖》《黄楼帖》《入冬帖》《墨竹草圣帖》等,皆收录在《成都西楼苏帖》中,两人通过尺牍传递各自生活信息,既相互祝福也感慨人生之不易,既述事实亦藉此论文谈艺发表新见,足见两人情意深厚。

尺牍书法自汉末魏晋兴起以来,作为锺书三体之“行狎书”便承载着“相闻者也”的特殊使命和社会功用。从此,尺牍书疏便成为汉、魏、晋以来书法遗迹的主要表现形式。《颜氏家训·杂艺》记载了“尺牍书疏,千里面目”的江南谣谚,竟以“一时风流”而延续千载。到了唐代,张怀瓘《书议》更是为尺牍书法作了最好的理论总结:“尺牍书疏,千里面目,迹乃含情,言惟叙事,披封不觉欣然独笑,虽则不面,其若面焉。妙用玄通,邻于神化。”这里,张怀瓘指出作为特殊语境下的书写之“迹”—书法是含情而达意,是主体,言语内容只服务于“叙事”而已,处于次要地位。欧阳修曾对魏晋以尺牍为主的法帖作过历史评价:“余尝喜览魏晋以来笔墨遗迹而想前人之高致也。所谓法帖者,其事率皆吊哀候疾,叙睽离,通询问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔余兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,烂然在目,使人骤见惊绝,徐而视之,意态益无穷尽。故使后世得之以为奇玩而想见其人也。至于高文大册何尝用此。”⑤此正说明尺牍书法兼具艺术与记事的双重功能,“初非用意”“想见其人”更是欧阳修对尺牍书法的新的理论认识,这对作为门生的苏轼有直接的影响。在宋代文人士大夫眼里,尺牍书法的意义更大,而且在人生的特殊境遇之时,借尺牍书信交流和记事显得尤为重要,特别是苏轼在人生贬谪的后十年中,尺牍书法的意义尤为凸显。可以认为尺牍书法就是苏轼贬谪人生的直白。贬谪生活中书法为伴,苏轼借书法书写自已独特的人生境遇并表达社会道义,这是苏轼书法有别于同时代人最大的特点之一。

在苏轼贬谪的人生中,与亲人好友的书信往来,已然成为其人生最大的快慰和释怀。这也构成了苏轼书法最独特的一面,与其说是尺牍书信,不如看成是苏轼人生的写照。正如张怀瓘所言:“文则数言乃成其意,书则一字已见其心。”“书”有着独特的历史文化和生命情感意蕴,一笔一划、一言一语,已然是远在千里之外的亲人和朋友见证苏轼人生状态的晴雨表。元符三年(1100)正月十二,哲宗崩,其弟端王即位,是为徽宗,皇太后向氏权同处分军国事,苏轼再一次迎来人生转机,于当年五月受诏“徒廉州”,开始了北归之路。在苏轼北归最后的生命历程中,他为我们留下了两幅尺度墨迹—《渡海帖》《江上帖》。通读二帖内容,我们发现此时苏轼的心态比较平淡,再也没有历经磨难、人生又一次迎来巨大转机时的欣喜和激动,再也没有忠君报国的豪言和豪气,八年的岭海生活,让苏轼完全看透了人生,悟懂了道理。《渡海帖》是苏轼在元符三年六月十三日北归渡海前途经澄迈,欲见好友赵梦得以道别,恰巧赵梦得北行未归,苏轼甚是遗憾,唯以尺牍书信寄托心意。此札凡十二行,九十八字,然笔势翻澜,气韵清远。所言“不尔,未知后会之期也”,真切地流露出苏轼对这位患难中一直帮助自己的挚友的思念与祈愿。但现实很残酷,对赵梦得而言,苏轼的这封尺牍遂成了绝笔。《渡海帖》用笔率真,不含修饰,笔法亦不甚讲究,起首“轼将渡海宿澄迈”,笔势奇斜,驰意凝重,尤其末尾“顿首”“梦得秘校阁下”结体忽大,笔力沉重,与其他作品风格皆不似,既可见苏轼对这位特殊友人之敬重,亦可见苏轼此时之心境,如其自言“匆匆留此纸令子处,更不重封”。《江上帖》是苏轼于建中靖国元年(1101)四月二十八日即将到达金陵前写给好友杜孟坚的信札。其言“江上邂逅,俯仰八年,怀仰世契,感怅不已,……余非面莫既,人回匆匆不宣”。苏轼感怀人生,岭南贬谪生活,俯仰八年,既是和友人相别的八年,更是自己人生升华的八年,感怅不已,感慨系之。此帖同样用了“匆匆”一词,可以想见苏轼感觉到生命之将逝,留给自己的时间不多了。宋人吴开《跋苏氏一门法书》云:“(苏轼)晚与孟坚《江上帖》,笔势欹倾,而神气横溢,盖似其暮岁之文,然不数月而病且死矣。”通观此札,用笔沉浑,时有颤笔,可以想见其人,是帖已臻人书俱老之境,在存世墨迹中此作算是苏轼的绝笔了。

南朝梁时人庾元威《论书》引王延之语云:“勿欺数行尺牍,即表三种人身。”周必大《益公题跋》认为:“尺牍传世者三:德、爵、艺也,而兼之实难。若欧、苏二先生,所谓‘毫发无遗恨者’,自当行于百世。”苏轼尺牍书迹不仅是其人生的真实写照,而且独具人格魅力,蕴涵着苏轼“德、爵、艺”众美兼之的历史文化价值。诚如丛文俊所论:“通过尺牍书信,人与书法被紧密地联系在一起。人之所有、所美、所尚,均被移入书写和评价当中,字如其人、人品即书品成为共识,即使不为功利,人们也会把书法作为修身志道的一种最佳形式而投入其中。”⑥这正是我们欣赏品评苏轼书法的一个重要理论关怀和切入点。

二、党争与贬谪:苏轼书法人生的别样书写

宋代的党争自宋真宗时期开始加剧,到王安石变法时愈演愈烈,这时旧党和新党之争不单是改革派和保守派之争,更夹杂了南北地域之争、君子和小人之争等,并持续恶化。宋仁宗庆历新政时,君子和小人之争就异常激烈,欧阳修甚至写下《朋党论》为新政者证明身份。神宗时苏轼因王安石变法与其政见不合,在主动选择外放后,仍受小人构陷,人生第一次遭受迫害,险些丢掉性命,后被贬谪到黄州,开启了苏轼——东坡新的人生。到了哲宗时,党争不断恶化,就如大杂烩,被加入了太多的东西,已不再局限于政论的分歧,甚至是为了反对而反对,相互攻击报复,苏轼正因为他的耿直与忠诚而“不合时宜”,仕途再一次经历巨大挫折,人生亦由此踏上八年之久贬谪岭南和海外的漂泊之路。

在贬谪黄州和海外的历程中,苏轼书法最大的贡献就在于借此独特的生命历程写出了不一样的人生,书法与人生紧密结合,书法文化内涵更加丰富,书法中的“文”更加突显。尤其是这一时期苏轼书法批评思想的成熟,对书法成为“载道”重要表现形式的认识,促发他一系列新的思考与理论阐释,进而体现宋代文人士大夫对书法“斯文”价值的认同,这也是宋代书法最为突出的特点之一。这些思想既是宋代书法理论的新发展、新贡献,同时也对后世产生了广泛而深远的影响。

苏轼一生,最大的转变始自“乌台诗案”。所谓“乌台诗案”是指发生在宋神宗元丰二年(1079)七月至十二月,因王安石变法而起,御史台李定、舒亶等人以苏轼写诗不满新法与皇上为由对苏轼进行弹劾,导致苏轼在湖州任上被捕下狱四个月之久,面对人生绝望以为必死,幸得皇太后曹氏过问,出狱后即被贬谪黄州带罪思过的历史事件。从元丰三年(1080)到元丰七年(1084),贬谪黄州的生活,是其人生的重大转折。期间不仅行动受到监视,朋友亲戚亦与他保持距离,同时生活上困苦多艰,无论在精神上还是物质上,苏轼都受到了极大的痛苦与压力,但也面临人生新的挑战与机遇。苏轼黄州的苦难成就了真苏轼,也让苏轼真正发现自己,塑造、创造自己。

元丰三年正月苏轼踏上贬谪黄州之路,二十日过湖北麻城县春风岭,作《梅花二首》。今宋拓《西楼苏帖》中有此书作,草书六行。据周必大《跋汪逵所藏东坡字》载:“右苏文忠公手写诗词一卷。《梅花二绝》,元丰三年正月贬黄州道中所作。”⑦周必大所见极有可能就是此拓本之原墨迹本。此帖是苏轼传世作品中仅有的几幅可信的草书作品。通赏此作,前两句“春来空谷水潺潺,的皪梅花草棘间”,书写比较平和,至三行“间”字,笔势字势忽然一转,不仅书写加快,思绪也随之升华。后两句“昨夜东风吹石裂,半随飞雪度关山”,笔势连贯,气势如虹,自“裂”字体势渐大,直至“飞雪渡关山”五字,结体愈大,笔势飞动,把整幅作品的气势写到顶峰,亦似有愤愤不平之感。“空谷”“草棘”“吹石裂”“渡关山”都有隐喻,可以想见此时苏轼借梅花自喻,与其说是在写梅花,不如说是在写他自己的不幸遭遇,以及如何面对自己贬谪人生波澜起伏的心绪。可以认为,此帖正是苏轼踏上贬谪之路并借此表达贬谪心声之合作。

苏轼黄州的人生可以分为两个阶段,前期困苦与疑惑,后期坚强与适意,元丰五年(1082)是转折点。苏轼于元丰三年二月一日到黄州贬所,寓居定惠院,上谢表。今南宋刻《澄清堂帖》《姑苏帖》皆收录苏轼《到黄州谢表》一帖,末云:“惟当蔬食没齿,杜门思愆。深悟积年之非,永为多士之戒。贪恋圣世,不敢杀身;庶几余生,未为弃物。若获尽力鞭箠之下,必将捐躯矢石之间。指天誓心,有死无易。”可知苏轼当时的心境。苏轼初到黄州,生活是极其艰苦的。苏轼与徐大正书启云:“始谪黄州,举目无亲,君猷一见,相待如骨肉,此意岂可忘哉。”正说明苏轼初贬谪到黄州时的辛酸。《黄州安国寺记》云:“舍馆粗定,衣食稍给,闭门却扫,收招魂魄,退伏思念求所以自新之方。”又作《卜算子·黄州定惠院寓居作》词一首:“缺月挂疏桐,漏断人初定。时见幽人独往来,缥缈惊鸿影。惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。”黄庭坚《跋东坡乐府》谓:“此词为东坡道人在黄州时作。语意高妙,似非吃烟火食人语。非胸中有万卷书,笔下无一点尘俗气,孰能至此。”⑧元丰三年《定惠院月夜偶出诗稿》,抒写了苏轼初到黄州时的寂落心境,有云:“幽人无事不出门”“醉里狂言醒可怕”“但当谢客对妻子,倒冠落佩从嘲骂”“饥寒未至且安居,忧患已空犹自怕”等,可见其在乌台诗案惊恐之后的警醒与余悸。后来,苏轼在《东坡八首并叙》中对此段生活有详细记述:“余至黄州二年,日以困匮,故人马正卿哀余乏食,为于郡中请故营地数十亩,使得躬耕其中。地既久荒为茨棘瓦砾之场,而岁又大旱,垦辟之劳,筋力殆尽。释耒而叹,乃作是诗,自愍其勤,庶几来岁之入以忘其劳焉。”⑨贬谪黄州期间,苏轼时有疾病缠身,元丰六年(1083)六月三日苏轼致杨绘书札云:“病后百事灰心,虽无复世乐,然内外廓然,稍获轻安。”直接表明因病而于世事灰心之态。又据苏轼元丰六年《与蔡景凡书》和《与李公择书》都言明其生病一事。如与蔡书云:“某卧病半年,终未清快,近复以风毒攻右目,几至失明,信是罪重责轻,遭灾未已。杜门僧斋,百想灰灭,登览游从之适,一切罢矣。”⑩这样的生活于苏轼而言,其中的“苦”与“乐”,只有他自己内心最清楚。

元丰五年是苏轼人生思想观念的一个重要转折点,从雪堂到东坡居士,从《寒食帖》到《赤壁赋》,可以窥见苏轼的人生,从贬谪黄州之初的艰辛与困惑到对生活的热情与自适之巨大转变。这一点,从比较《寒食帖》和《赤壁赋》就可以看出前后的差别。《寒食帖》写于元丰五年寒食节前后,是苏轼传世书迹中最为精彩的作品。此书更是苏轼借诗文书法直抒胸臆,表达其贬谪人生之困苦以及对现实之感悟。第一首诗中“苦雨”“萧瑟”“病起”等词写出了苏轼沉郁的心情,书写整体趋于平实;第二首字势笔势渐大渐强,“小屋如渔舟”“空庖煮寒菜”“破灶烧湿苇”更是写出了当时生活惨淡的真实景象,“破灶”二字写的尤其大。谁能想到这样一位在中国文化史上影响巨大的人物,在贬谪黄州后的生活竟是如此的困苦潦倒不堪。末尾自“君门深九重”始笔速加快,行间紧密,尤其“坟墓”“哭穷途”“死灰”等词不仅语意直白而且笔势加重、结体渐大,更是把此时苏轼人生凄凉之感写得淋漓尽致。通观此作笔意沉厚,情绪翻腾,加之“年”“中”“苇”“纸”四字长长地竖笔,写出了苏轼对生活的无奈与呐喊以及对人生新的思索。后来,黄庭坚获观此书后,大为赞赏,在其后写出了中国书法史上题跋与原作交相辉映最为精彩的一页,至今仍被称赏。黄庭坚从“诗”的角度把苏轼与李白比,从“书”的角度与杨凝式、颜真卿比,从“时”的角度论及书写的不可重复性,进而指出苏轼书写《寒食帖》是天地人三种因素绝佳,诗意、笔意、时意皆适而成的合作。

元丰五年秋,苏轼游赤壁作《赤壁赋》,第二年为友人专门创作了这幅作品。与《寒食帖》比较,此文不仅在表达人生观念上有了很大转变,心境也完全不一样了,而且书法风格也更趋于成熟,姿媚秀劲,气韵生动。这里苏轼消除了事物的差别,也抹去了《寒食帖》中的悲哀与绝望,而是向着人生积极的一面发展——共适。通过改变观察事物的参照系,把自然万物和历史、人生放到一个更大乃至无穷的参照系中去考察,体现老庄“万物皆备于我”的“大我”人生境界,放下仕途功利,放下现实中自己能力所不及之事,把自己放到广大天地之间,找寻生活的适意与意义。如此一来,《寒食帖》中那种“悲剧”情感就得到了有效地化解,这不是消极的化解,不是唐代贬谪诗人逃避现实的聪明的借口,更不是自我陶醉式的精神胜利法,而是以诗情为哲理,借书法来抒怀,找到了新的“人诗意地栖居在大地上”的心灵路径,进而实现对人生的审美超越。这种超越把人从现实局促的功利之心的束缚中解脱出来,使人不再拘泥于一时一事的得失成败,而是有更开阔的胸怀和更深邃的眼光,完成其自身自由独立之文化人格精神的塑造。这种审美理想人格的特点是:达观、超脱,热爱人生又不拘束于功名利禄,虽有欲望却能乐天知命、开朗洞达,在人生中注重自我求索,任真自适而又观照现实。这种人格具有理论和实践的双重价值和意义,对后世影响甚大。王国维就认为:“三代以下诗人,无过于屈子、渊明、子美、子瞻者。此四子者,若无文学之天才,其人格亦自足千古。”更何况此四子乃大文学家,其人格之魅力亦与文学光芒相辉映。在苏轼眼里,屈子、渊明、子美亦为其仰慕对象。尤其是在贬谪黄州后,陶渊明甚至成为了苏轼摆脱人生困境、找到人生自适之乐的精神向导,这可以他大量和陶诗的作品为证。苏轼甚至有词句云:“梦中了了醉中醒,只渊明,是前生。”黄州是其人生的转折点,《寒食帖》与《赤壁赋》前后所表达的不同人生感怀,说明苏轼正从人生困境和疑惑中走出来。通赏此作,遥想苏轼作书情景,若再与《寒食帖》比较,《赤壁赋》再也没有愤恨和不安,多的是一种恬静与优游,隐然可见陶渊明归隐山林之悠然逸气,更有右军“不激不厉而风规自远”的理想境界。

元丰三年苏轼作《文与可画墨竹屏风赞》云:“与可之文,其德之糟粕。与可之诗,其文之毫末。诗不能尽,溢而为书,变而为画,皆诗之余。其诗与文,好者益寡。有好其德如好其画者乎?悲夫!”首次对人之“文”“德”“诗”“书”“画”的关系进行了论述。在苏轼看来,书画乃诗文之余,而诗文又是其“德”即人格精神的直接表现。这为其后来“书如其人”书学思想的进一步提出做了铺垫。受贬谪生活的影响以及政治上的困惑,在写《寒食帖》前一年即元丰四年(1081)五月十一日苏轼为友人唐林夫作《书唐氏六家书跋》,强烈表达了书法与人品的关系,论说书家君子小人之别。这可以视为苏轼对人生态度以及对时政察辨的一种转接和解说,对后世书法史尤其是书法批评产生了深远的影响。跋文言:

永禅师书骨气深稳,体兼众妙,精能之至,反造疏淡。……欧阳率更书加紧拔群,尤工于小楷。高丽遣使购其书,高祖叹曰:“彼观其书,以为魁梧奇伟人也。”此非知书者。凡书象其为人,率更貌寒寝,敏悟绝人,今观其书劲崄刻历,正称其貌耳。褚河南书,清远萧散,微杂隶体。古之论书者,兼论其平生,苟非其人,虽工不贵也。河南固忠臣,但有谮杀刘洎一事,使人怏怏,然余尝考其实,恐刘洎末年编忿,多有伊、霍之语,非谮也,若不然,马周明其无此语,太宗独诛洎而不向周,何哉?此殆天后朝许、李所诬,而史官不能辨也。……颜鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗格力天纵,奄有汉魏晋宋以来风流,后之作者,殆难复措手。柳少师书本出于颜,而能自出新意,一字百金,非虚语也,其言“心正则笔正”者,非独讽谏,理固然也。世之小人,书字虽工,而其神情终有睢盱侧媚之态。不知人情,随想而见,如韩子所谓窃斧者乎?抑真尔也。然至使人见其书而犹憎之,则其人可知矣。余谪居黄州,唐林夫自湖口以书遗余,云:“吾家有此六人书,子为我略评之而次其后。”林夫之书,过我远矣。而反求于予,何哉?此又未可晓也。元丰四年五月十一日,眉山苏轼书。

此段跋文可以从三个层次来理解:首先,以欧阳询为例,提出“凡书象其为人”的理论认识;其次,借论褚遂良并考其史事,进一步认为书如其人之相貌外,还要涉及书家之人生事迹,这又进一步拓展了“人”的内涵与外延,使得书家的人生事迹也成为书法批评的对象和内容,书法由此兼具了伦理道德人格的文化属性。在宋代文人士大夫眼中,书法和书家自身的人生履历息息相关,这是宋代书法理论的贡献,更成为后世书法收藏与审美鉴赏的主要理论依据,影响深远;最后,通过对颜真卿和柳公权的评论,尤其是借柳公权“心正则笔正”之“笔谏”这一历史故事,进一步深入阐释其“书如其人”的理论,直接把“小人”之书的审美批评表述为“其神情终有睢盱侧媚之态”,再次强化书法与道德伦理之结合,与人品之结合,与正史对历史人物之评价相关联,最终使书法批评上升到道统的高度。而这一切都源于苏轼因“乌台诗案”遭受迫害,经历贬谪之初生活困苦之现实所致。这种人生的突然转向,使得贬谪黄州的心态和对世事的看法发生巨大变化,尤其是对“人”的认识更加透彻。对于喜于鸣不平又善于议论的苏轼来说,正好为其借题发挥,除却心中之块垒提供了机会和载体。由此,苏轼借书法抒怀,借书法书写,借书法表达自己的人生价值观,在此期间非常有代表性。甚至可以认为,是党争和贬谪促进了中国古代书法理论在“书”与“人”的关系认识上,在汉唐书法理论的基础上及文化内涵上又有了新的发展。这既是苏轼书学思想的巨大转变,更是中国古代书法理论的重要转折与发展。

后来,苏轼在此基础上又有进一步发挥:

人貌有好丑,而君子小人之态不可掩也;言有辨讷,而君子小人之气不可欺也;书有工拙,而君子小人之心不可乱也。钱公虽不学书,然观其书,知其为挺然忠信礼义人也。轼在杭州与其子世雄为僚,因得观其所书《佛遗教经》刻石,峭峙有不回之势。孔子曰:“仁者其言也讱。”今君倚之书,盖讱云。

在传统儒家道德伦理基础上,苏轼道德意识、道德人格的一次自我完善,就是对仕途、对君臣、对朋友、对亲人和对生活等的全面反思。其又《题鲁公帖》云:

观其书,有以得其为人,则君子小人必见于书。是殆不然。以貌取人,且犹不可,而况书乎。吾观颜公书,未尝不想见其风采,非徒得其为人而已,凛乎若见其诮卢杞而叱希烈,何也?其理与韩非窃斧之说无异。然人之字画工拙之外,盖皆有趣,亦有以见其为人邪正之粗云。

苏轼借颜真卿书法人格精神的外化,把他这一时期一直坚持的“书如其人”的观点作进一步的修正和深入。用“以貌取人”的方式推演到书法上自然不合适,“貌”只是表面现象,不足依据,而隐藏在“貌”里的“为人邪正”才是苏轼看重的,所以观书法除了其自身的形式美之外——字画工拙,还有一个更重要的“趣”可以品味了悟,这揭示了书法的深层价值,就是书法要表现的不仅仅是书写的点画形态之美,还蕴含着书写者的道德人格,这是中国书法批评和书法理论的一次重大转折,开启了后世书法批评和理论的新篇章,极大丰富了古代书法的内涵和文化价值。这与苏轼论画的观点“形理两全,然后可言晓画”是一致的。

综上,苏轼提出“书如其人”的理论有其独特的历史语境。古代书法史的发展,其理论内核的一个极其重要的表现就是对人品的极度重视,对君子、小人之于书法的审美判别。苏轼论书极其重视书家主体之人格精神以及道德伦理、学问文章等,强调“字如其人”“君子小人必见于书”,而这又与其“文如其人”“诗如其人”的观点相一致。在具体批评实践中,很重要的一个表现就是对其老师欧阳修书法的评论,如《跋欧阳文忠公书》“欧阳文忠公用尖笔干墨,做方阔字,神采秀发,膏润无穷。后人观之,如见其清眸丰颊,进趋裕如也”。这是典型的书如其人的一种书法批评范式,由书家形象人品关联书法,通过联想和想象,把人和书融合到一起,书就是人,人就是书,人书一体。又《评杨氏所藏欧蔡书》:“欧阳文忠公书,自是学者所共仪刑,庶几如见其人者。正使不工,尤当传宝,况其精勤敏妙,自成一家乎。”苏轼在绍圣元年(1094)五月看到陈瓘(字莹中)跋欧公帖有“敬其人,爱其字,文忠公之贤天下皆知”语,赞其“美哉莹中之言也”,陈瓘很明显是受苏轼的影响。苏轼曾论欧阳修“事业三朝之望,文章百代之师。功存社稷而人不知,躬履艰难而节乃见”,这既是欧阳修书法独具文化人格品质的实质所在,也正是苏轼看到的和发展的宋代新的书法理论。古代书法史的发展在理论层面,不同时期出现的新认识、新观念、新思想,往往都有其独特的话语情景和历史背景以及阐述者的人生经历,这也是我们考察苏轼提出一系列新思想的一个学术理路。

元丰七年(1084)正月,苏轼“诏移汝州”,三月获任命,至此结束了五年之久的黄州贬谪生活,然而此时苏轼已然以黄人自居,颇有恋恋不舍之感。同年七月到金陵,苏轼专门至蒋山拜见当年的政敌王安石,而且七八月间,苏轼数次与王安石会面,二人相谈甚欢。不仅有诗文唱和,九月离别后还专门给王安石写了一封书信,足见苏轼之胸襟与涵养。苏轼表达了在贬谪黄州期间看到王安石变法对于社会经济发展有促进作用的认识,并给予了肯定。而这也正是他被召回朝廷之后,在司马光举荐下又一次步入权利中枢,却因在全面废除王安石新法上坚持己见,与司马光产生矛盾之缘由。苏轼就是苏轼,“泰山易改,本性难移”,他辩证的思想、发展的观点以及不片面看问题的优点,却因不善于迎合的天性在北宋末年党争极其激烈的时代,仕途上注定是要吃大亏的。元丰八年十二月苏轼再一次回到京师,于哲宗元祐元年(1086)九月升迁至翰林学士院知制诰。后又于元祐六年(1091)六月再入学士院兼侍读,是年八月知颍州,九月十五日于西湖观月听琴作诗,宋刻《郁孤台法帖》有此书迹,大字楷书极佳。元祐七年(1092)九月召为兵部尚书兼侍读,同年十二月达到仕途顶峰任端明殿学士兼翰林侍读学士守礼部尚书。可惜好景不长,元祐八年(1093)九月三日太皇太后高氏崩,哲宗亲政,是月十三日苏轼乞外补以两学士出知定州,元祐九年(1094)四月苏轼被贬谪英州,六月奸臣章惇、蔡京、来之邵等复议苏轼之罪。这正是“元祐诸贤迭相攻轧,使奸人得指为党,迄于窜谪,靡有遗类,祸实始此”的结果。从此,在党争的迫害下,苏轼再一次踏上漫长的贬谪之路。

王水照认为:“惠州、儋州的贬谪生活是黄州生活的继续,苏轼的思想和创作也是黄州时期的继续和发展。”正因为苏轼有了这种“贬谪”人生的磨难,才成就了一个喜欢书法的人把书法当成生活与心灵之慰藉的一种方式,书法也借此得以升华。苏轼把书法当成生活的一部分,突破汉唐重笔法体势的审美范式,而是以人生观照书法,遂使书法获得了新的生命价值。苏轼评书:“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”这不正是把书法当成生命的写照吗?苏轼在遭受人生第二次贬谪之后,尤其是长达八年多的岭海生活,让其彻底接受了陶渊明,并以此为人生寄托,把寓意于物、适意人生表达得淋漓尽致。对苏轼而言,无论是在惠州还是在儋州,陶渊明都是他最亲密的“精神伴侣”。早在通判杭州所写的《远楼》诗中,他就有“不独江天解空阔,地偏心远似陶潜”之句。贬谪黄州,则更加欣赏渊明,在离开黄州赶赴汝州时竟直言“渊明吾所师”,可见贬黄州的五年,陶渊明对其影响至深。元祐间知杭州,他又说:“早晚渊明赋归去,浩歌长啸老斜川。”知扬州时,开始追和陶诗。知定州,与李之仪等论陶诗,为“种豆南山下,草盛豆苗稀。晨兴理荒秽,带月荷锄归”的生活而相与叹息。总之,政治上失意,“一生凡九迁”的生活遭遇,使苏轼对陶渊明其人其诗产生了深刻的思想共鸣。南迁时他随身只带了陶渊明和柳宗元的文集,目为“南行二友”。这种情有独钟,诚如其请子由为其《和陶诗》作序的信中所言:“吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。……然吾于渊明,岂独好其诗也哉,如其为人,实有感焉。”甚至他在《书渊明东方有一士诗后》直言:“我即渊明,渊明即我也。”总之,苏轼从贬谪生活的现实中,因与陶渊明其人其诗心领神会,恍如身居陶世,目睹其事,两心相契于千载而共鸣,进而燃起了他因贬谪而遭受的不一样的寓意、适意的人生光芒。哲宗绍圣三年(1096),苏轼专门以陶渊明的《归去来辞》创作手卷一幅,以书法寄托、表达二人的人生和心灵感通。

绍圣元年(1094)闰四月,苏轼再贬惠州,过大庾岭前,因遇大雨停留襄邑,为友人张传正写了两首分别作于元祐六年、绍圣元年的《洞庭春色赋》和《中山松醪赋》。二赋后有其跋语:“始,安定郡王以黄柑酿酒,名之曰‘洞庭春色’。其犹子德麟得之以饷予,戏为作赋。后予为中山守,以松节酿酒,复为赋之。以其事同而文类,故录为一卷。绍圣元年闰四月廿一日,将适岭表,遇大雨,留襄邑书此。东坡居士记。”通读此跋文,颇觉文气不畅,不似苏轼口气。明代王世贞《古今法书苑》亦收录苏轼《书松醪赋后》一篇,录如下:

予在资善堂,与吴传正为世外之游。及将赴中山,传正赠予张遇易水供堂墨一丸而别。绍圣元年闰四月十五日,予赴英州,过韦城,而传正之甥欧阳思仲在焉,相与谈传正高风,叹息久之。始予尝作《洞庭春色赋》,传正独爱重之,求予亲书其本。近又作《中山松醪赋》,不减前作,独恨传正未见。乃取李氏澄心堂纸、杭州程奕鼠须笔、传正所赠易水供堂墨,录本以授思仲,使面授传正耳,祝深藏之。传正平生学道既有得矣,予亦窃其一二。今将适岭表,恨不及一别,故以此赋为赠,而致思于卒章,可以超然想望而常相从也。

此段文字与现存墨迹后的跋文语意相近,皆陈述写此二赋的缘由。然细读二文,王世贞著录的文字与苏轼行文一致,叙述清晰,语气畅达。二跋文有此差异不知何因?或有一伪?有待进一步考证。王世贞评此书:“此不惟以古雅胜,且姿态百出,而结构谨密,无一笔失操纵,当是眉山最上乘。”明张孝思评云:“此二赋经营下笔,结构严整,郁屈瑰丽之气,回翔顿挫之姿,真如狮蹲虎踞。”乾隆皇帝将其收入内府后曾评:“精气盘郁豪楮间,首尾丽富,信东坡书中所不多觏。”此作笔墨更为老健,结字紧密,意态闲雅,奇正得宜,豪宕中寓妍秀。借用清人赵翼《瓯北诗话》的评价:“东坡随物赋形,信笔挥洒,不拘一格。故虽澜翻不穷,而不见有矜心作意之处。”此正二赋之气韵也。

尽管苏轼在党争中败下阵来,甚至被政敌迫害,但到了人生晚年,却不憎恨政敌,表现出了高尚的气节和坦荡的胸怀以及无私的人生境界。不仅在回京履职途中于金陵拜访王安石与其畅谈,而且晚年被谪居海南听说章惇也遭贬谪,在给章惇儿子的信中,还转达了自己与章的深厚情谊,并告诉章如何面对贬谪生活等等,这是很难想象的!

元符三年(1100)正月哲宗崩,徽宗即位,在皇太后向氏的庇佑下,苏轼结束贬谪生活,开始北归之路。北归途中,苏轼于建中靖国元年(1101)五月与程之元、钱世雄会于金陵金山,登妙高台,观李公麟为其所画之像,此情此景,有感而发,自题诗一首:“心似已灰之木,身如不系之舟。问汝平生功业,黄州惠州儋州。”这首题诗完全反映出苏轼自黄州被贬以来晚年又多次遭受贬谪的真实心态。自《寒食帖》“死灰吹不起”到此时之“心似已灰之木”,表明八年之久的岭南海外贬谪生活,让苏轼心力憔悴,加上长期的瘴气侵蚀,疾病缠身,苏轼已再无志气、力气为朝廷和君王效力了,此时的他也彻底放弃仕途,心灰意冷,只想新皇帝同意他辞官,以便在常州安度晚年。在苏轼看来,他一生最大的功业就是被贬谪的这十余年,从黄州到惠州再到儋州。无论是入仕之初的人生抱负,还是在几位太后庇佑下短暂的仕进,抑或是仁宗、神宗为自己子孙选得国之栋梁的遗愿,此时都已烟消云散,都在党争和在贬谪的路上如梦幻泡影成了灰烬。建中靖国元年七月二十八日,苏轼于常州溘然而逝,一代巨星就此陨落,为后人留下无尽的遐想与追思。相反,这却成就了一个完全不同的苏轼—苏东坡。

注释:

①王世德《儒道佛美学的融合—苏轼文艺美学思想研究》,重庆出版社,1993年,第4、5、13页。

②刘正成主编《中国书法全集·苏轼卷》,荣宝斋出版社,1991年,第432页。

③按,关于苏轼撰书《齐州舍利塔铭》的时间,尽管原迹最后署款“元祐二年八月甲辰”,却有学者据文中时间“(元丰)八年,移守文登,召为尚书礼部郎,过济南长清真相院……明年来请于京师”,认为:“以叙看,当作于元祐元年,《纪年录》系于元丰八年,误。”(参见王保珍《增补苏东坡年谱会证》一书)而张彦生《善本碑帖录》载录的时间为“宋元祐二年十月写”,“十月”恐是误记。事实上,铭文中记载的时间没有任何问题,是后人理解错了。以元丰八年苏轼过济南长清真相院为时间基点,而“明年来请于京师”是说,元祐元年请的是“释迦舍利”而不是铭文。至于铭文应该是在请回“释迦舍利”之后所作,也就是苏轼自己落款的时间“元祐二年八月甲辰”。又据《增补苏东坡年谱会证》考证,元丰八年十月二十日苏轼以礼部郎中召还,与铭文合。元丰八年十一月二日苏轼与子过于登州延洪院舍佛心鉴,作偈,十二月抵京,至礼部郎中任。由此可以推断:苏轼到达长清真相院的时间当在十一月初至十二月间。

④刘正成主编《中国书法全集·苏轼卷》,第438页。

⑤《中国书画全书》第一册,上海书画出版社,1993年,第537页。

⑥丛文俊《书法史鉴——古人眼中的书法和我们的认识》,上海书画出版社,2003年,第25页。

⑦刘正成主编《中国书法全集·苏轼卷》,第456页。

⑧[宋]黄庭坚《山谷题跋》卷二《跋东坡乐府》,《中国书画全书》第一册,第673页。

⑨[宋]苏轼《苏东坡集》上册,商务印书馆,1958年,第120页。

⑩刘正成主编《中国书法全集·苏轼卷》,第467页。

笔者对青年编纂在各自任职期间发表的学术文章(指发表在学术刊物上的对某领域有专门研究的成果)进行检索,共查找到78篇。其中,以文献整理为研究对象的文章有57篇(见表5)。