反刍思维与青少年抑郁:应对方式和性别的调节作用

2023-12-20梁周健洪晓彬苑媛

梁周健?洪晓彬?苑媛

摘 要|为了探讨反刍思维、应对方式、性别和青少年抑郁的关系,本研究采用问卷法,先后对466名和309名青少年进行调查。结果表明:(1)青少年反刍思维与其抑郁呈显著正相关关系;(2)积极/消极应对方式在青少年反刍思维与抑郁之间存在显著的调节作用;(3)应对方式在反刍思维对青少年抑郁的调节作用中存在性别差异,积极应对方式在男生中存在更强的缓冲作用。研究揭示了反刍思维与青少年抑郁的关系及其作用机制,并为不同性别群体的青少年抑郁问题提供实证干预依据。

关键词|反刍思维;青少年抑郁;应对方式;调节效应

Copyright ? 2023 by author (s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

1 引言

抑郁低龄化问题越发受到社会的关注(Xu et al.,2018)。我国一项关于青少年抑郁流行情况的元分析表明,青少年的抑郁检出率高达28.4%(刘福荣 等,2020)。抑郁对青少年的发展有诸多不利影响(高青 等,2020;Verboom et al.,2014;涂勤建,2014;徐伏莲、黄奕祥,2013;Thapar et al.,2012),甚至会提高个体成年后罹患重度抑郁的风险(Mc Leod et al.,2016)。

抑郁的影响因素主要有家庭因素(冯正直 等,2005;范春玲 等,2008;Yap et al.,2014)、学校因素(李海垒、张文新,2014)以及个体因素(刘洋 等,2017;刘梦微,2020;刘朝霞 等,2021;罗艳红 等,2021;沈春莉,2020)三个方面。其中,个体的反刍思维作为一种消极的思维方式,被广泛认为是抑郁的关键因素(Smith and Alloy,2009)。反刍思维是指个体在面对压力和挫折时,反复回忆和思考自己的负面经历和情绪,易沉溺于其中的一种消极认知方式。它不仅会增加个体的消极自我概念,削弱个体的情绪调节能力,延长和加剧消极情绪和抑郁状态(宁志军 等,2015;Yaroslavsky et al.,2019),产生健康问题(Morrison and OConnor,2005;郭素然 等,2011;毛惠梨 等,2021),还有可能引发不同形式的疾病(Brown,2020)。个体的应对方式也被认为是压力应激能否引起心理健康问题的因素之一(肖计划 等,1996)。

除反刍思维之外,应对方式也是影響青少年抑郁的重要因素之一。应对方式是指个体为了减轻或缓解由生活事件的压力所引发的内部紧张状态而采取的认知或行为方式(Billings,1981;Lazarus,1993),它是个体面对压力和应激事件时保持心理适应与健康的重要保障(Folkman and Lazarus,1988)。应对方式能够有效地预测个体的心理危机(聂衍刚 等,2010),经常使用消极应对方式更可能出现抑郁、焦虑等症状(牛更枫 等,2013;Perzow et al.,2021),而积极应对方式与焦虑、抑郁负相关(沈友田 等,2018)。另有研究表明,性别对应对方式有影响。例如,黄希庭等(2000)学者发现,在面对来自负性事件的压力时,男生选择的应对方式更多是幻想,女生则更多选择忍耐和发泄。Gomez-Baya等人(2017)发现,女孩有更高的反刍思维,更少的注意分散,Cecen(2008)的研究也指出,女孩相对于男孩会更多地采用消极的应对方式。

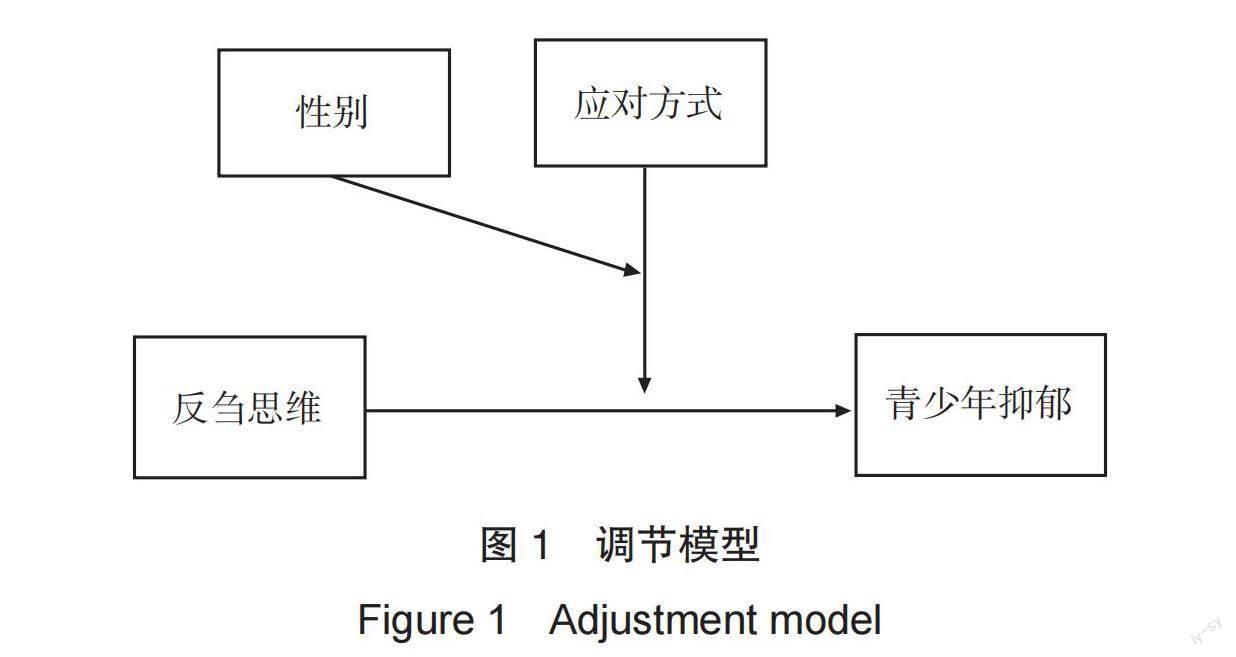

以往研究探讨了反刍思维与抑郁之间的关系,但是,大多将反刍思维作为其他变量的内在机制,且研究对象较多集中于成年群体和临床群体,故缺乏对反刍思维与青少年抑郁之间关系路径的考察,以及该路径上可能存在的性别差异。为进一步厘清反刍思维、应对方式、性别与青少年抑郁之间的关系,并考察在不同性别下,应对方式在反刍思维与青少年抑郁之间是否具有调节作用(图1),本研究提出3个假设。

H1:反刍思维与青少年抑郁呈显著正相关关系;

H2:应对方式在反刍思维与青少年抑郁之间起调节作用;

H3:应对方式对反刍思维与青少年抑郁的调节作用存在性别差异。

2 研究一:反刍思维与青少年抑郁的相关检验

2.1 被试

通过线上问卷平台问卷星样本服务招募被试,使用便宜抽样的方式抽取466名被试作答,有效问卷466份。其中男生211人(45.30%),女生255人(54.70%),平均年龄14.70±2.25岁。其中初中213人,占45.30%,高中253人,占54.30%。主观上认为自己家庭经济状况为贫穷、一般、中等、小康和富裕的被试分别占7.30%、9.66%、22.10%、34.33%和26.61%。

2.2 研究工具

(1)流调中心儿童抑郁量表

流调中心儿童抑郁量表(CES-DC)由Faulstich等(1986)改编自Rloff的流调中心抑郁量表,语言表述更适合青少年。该量表由20道自评条目构成,4级评分,“0”代表这件事情在一周内完全没有发生过,“3”表示发生频率很高,总分范围从0到60分。总分低于15分表示基本不存在抑郁情绪,16—19分之间表示可能存在抑郁情绪,高于20分表示存在抑郁情绪,得分越高表明个体抑郁症状越严重。本研究中,该量表总的Cronbachs α系数为0.86。

(2)反刍思维量表

该量表是Nolen-Hoeksema(1987)编制的,由中国学者韩秀和杨宏飞(2009)将其翻译并修订成中文版。反刍思维量表(RRS)共分3个维度,分别为反省深思、症状反刍和强迫性思考,有22个条目,采用4级评分,选项从“从不”到“总是”,分值从1分到4分,“1”为从不,“4”为总是。总分值在 22—88 分之间。所有计分均采用正向计分,分值越高说明其反刍思维的水平越高。本研究中,该量表的Cronbachs α系数为0.98。

2.3 共同方法偏差检验

Harmon单因素检验结果显示,有4个因子的特征值大于1,并且第一个因子所解释的变异量为31.43%,小于40%临界标准(周浩、龙立荣,2004)。本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.4 研究结果

(1)反刍思维和青少年抑郁的相关分析

通过Pearson相关分析法,探究反刍思维,青少年抑郁以及人口学变量之间的相关关系。如表1所示,反刍思维与青少年抑郁呈显著正相关(r=0.98,p<0.05)。

(2)反刍思维对青少年抑郁的回归分析

为进一步验证反刍思维与青少年抑郁之间的关系,以反刍思维作为自变量,青少年抑郁作为因变量,性别、年级和父母学历作为控制变量,进行分层回归分析。结果如表2所示,反刍思维是青少年抑郁的显著预测变量,β=0.93,t(464)=116.56,p<0.001,解释了青少年抑郁变异性的95%(ΔR?=0.95)。共线性诊断结果显示,容忍度为0.98,方差膨胀因子为1.01,特征根为0.02,条件指数为18.07,因此,不存在共线性问题。

3 研究二:应对方式和性别在反刍思维与青少年抑郁之间的调节效应

3.1 被试

通过线上发放问卷,采用便宜抽样方式抽取不同于研究一的另外309名被试。男生162人(52.43%),女生147人(47.57%),平均年龄14.18±1.75岁。初中148人,占48%,高中160人,占52.00%。主观上认为自己家庭经济状况为贫穷、一般、中等、小康和富裕的被試分别占9.70%、26.20%、31.40%、19.10%和13.60%。

3.2 研究工具

(1)流调中心儿童抑郁量表

同研究1,本研究中流调中心儿童抑郁量表总的Cronbachs α系数为0.92。

(2)反刍思维量表

同研究1,本研究中反刍思维量表的总的Cronbachs α系数为0.93。

(3)简易应付方式问卷

采用解亚宁(1988)编制的简易应对方式量表。包括20个题目,第1—12题考察被试的积极应对维度,第13—20题考察消极应对维度。4点计分,从“0(不采取)”至“3(经常采取)”进行计分。两个维度分别计分再取均分,分数越高,代表个体使用积极/消极的应对方式就越多。

现实生活中,个体在面对压力或应激事件时,往往既采用积极的应对方式,同时也可能采用消极的应对方式。为了更精准地刻画个体的整体应对方式类型,本研究参照戴晓阳(2010)给出的应对倾向判定公式:总体应对倾向=积极应对标准分-消极应对标准分。所得数值大于0,表示个体应对问题的总体倾向是积极的,小于0则表示个体应对问题的总体倾向是消极的。据此,本研究将应对方式分为积极应对方式和消极应对方式两种。本研究中,积极应对分量表的Cronbach α系数为0.85,消极应对分量表的Cronbach α系数为0.90,总应对分量表的Cronbach α系数0.85。

3.3 共同方法偏差检验

采用Harmon单因素检验,结果显示,有9个因子的特征值大于1,并且第一个因子所解释的变异量为26.85%,小于40%临界标准(周浩、龙立荣,2004)。本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.4 研究结果

(1)反刍思维、青少年抑郁、应对倾向、不同应对方式的相关分析

通过Pearson相关分析法,探究反刍思维、青少年抑郁、应对倾向以及不同应对方式之间的相关关系,相关分析结果如表3所示。反刍思维与青少年抑郁呈显著正相关关系(r=0.63,p<0.01),这与研究1结果相同,此外,应对倾向与青少年抑郁(r=-0.40,p<0.01)和反刍思维(r=-0.34,p<0.01)呈显著负相关关系。积极应对方式与青少年抑郁(r=-0.50,p<0.01)和反刍思维(r=-0.63,p<0.01)呈显著负相关关系,而消极应对方式与青少年抑郁(r=-0.02,p=0.32)和反刍思维(r=-0.06,p=0.32)不存在显著相关关系。

(2)应对倾向和性别的调节效应检验

采用分层回归分析法进行分析,为减少多重共线性问题,将反刍思维进行中心化处理。各变量进入回归方程的步骤如下:第一步,年级、父母学历和主观家庭经济状况等控制变量进入方程;第二步,中心化后的反刍思维,虚拟编码后的性别(0=男,1=女)和应对倾向(0=消极应对,1=积极应对);第三步,两项交互项(反刍思维×应对倾向,反刍思维×性别,性别×应对倾向);第四步,三项交互项(反刍思维×应对倾向×性别)进入方程。采用简单斜率分析法,对回归模型中显著的交互项进行分析,且三项交互项显著时,不再分析其他两项交互项(Dawson and Richter,2006)。

分层回归分析结果见表4。结果表明,反刍思维可以显著正向预测青少年抑郁。从反刍思维的调节作用模型来看,反刍思维,应对倾向和性别的三项交互项可以显著预测青少年抑郁(β=0.21,p<0.001),这表明应对倾向对反刍思维与青少年抑郁的调节作用存在性别差异。为了进一步明确这种调节作用,本研究按应对倾向和性别将被试分为男生消极应对组、男生积极应对组、女生消极应对组、女生积极应对组,进行简单斜率检验,并画出简单效应分析图(见图2)。

简单斜率检验的结果表明,对于男生,在倾向于使用消极应对方式的情况下,反刍思维能够显著正向预测青少年的抑郁(simple slope=0.92,t=14.30,p<0.001),而在倾向使用积极应对方式的情况下,反刍思维与青少年抑郁不再存在关联(simple slope=0.12,t=1.17,p=0.24),这意味着,积极应对方式能够缓冲反刍思维对男生抑郁的正向预测作用。从图2可见,当男生的反刍思维较高时,积极应对方式对其抑郁存在更强的保护作用。对于女生,无论在消极应对(simple slope=0.36,t=4.69,p<0.001)还是积极应对(simple slope=0.38,t=3.50,p<0.001)的情况下,反刍思维均能正向预测青少年抑郁。积极应对倾向女生的抑郁均低于消极应对倾向女生的抑郁。

为进一步明确斜率间的差异,参照Dawson和Richter(2006),将不同斜率进行差异检验。结果显示,积极应对和消极应对下,反刍思维对女生抑郁的预测作用不存在显著差异(t=-0.80,p=0.21>0.05),而不同应对方式对男生抑郁的预测作用存在显著差异(t=-2.48,p=0.006<0.01),具体见表5。

上述结果表明,不同的应对方式能够调节反刍思维与青少年抑郁的关系,且该调节作用存在性别差异。那么,单一应对方式的使用程度是否还能够调节反刍思维与青少年之间的关系,并且这种调节作用是否仍存在性别上的差异?由此,进行下一步分析。

(3)积极应对方式和性别的调节效应检验

将回归方程中应对倾向替换为积极应对方式,结果如表6所示,反刍思维能够显著正向预测青少年抑郁,而积极应对方式能够显著负向预测青少年抑郁。从积极应对方式的调节作用模型来看,反刍思维与积极应对方式的两项交互项可以显著预测青少年抑郁。按照积极应对方式加减一个标准差的方式将被试分为多积极应对方式组和少积极应对方式组。进一步简单斜率分析结果表明(如图3),在较少使用积极应对方式下反刍思维对青少年抑郁的预测作用(simple slope=0.73,t=4.94,p<0.001),高于较多使用积极应对方式下反刍思维对青少年抑郁的预测作用(simple slope=0.41,t=2.49,p<0.05)。这表明,更多的使用积极应对方式能够缓冲反刍思维对于青少年抑郁的正向预测作用。

但反刍思维、积极应对方式和性别的三交互项和其他二交互项对青少年抑郁不存在显著预测作用(p>0.05)。可见,积极应对方式对反刍思维和青少年抑郁关系的调节作用不存在性别差异。

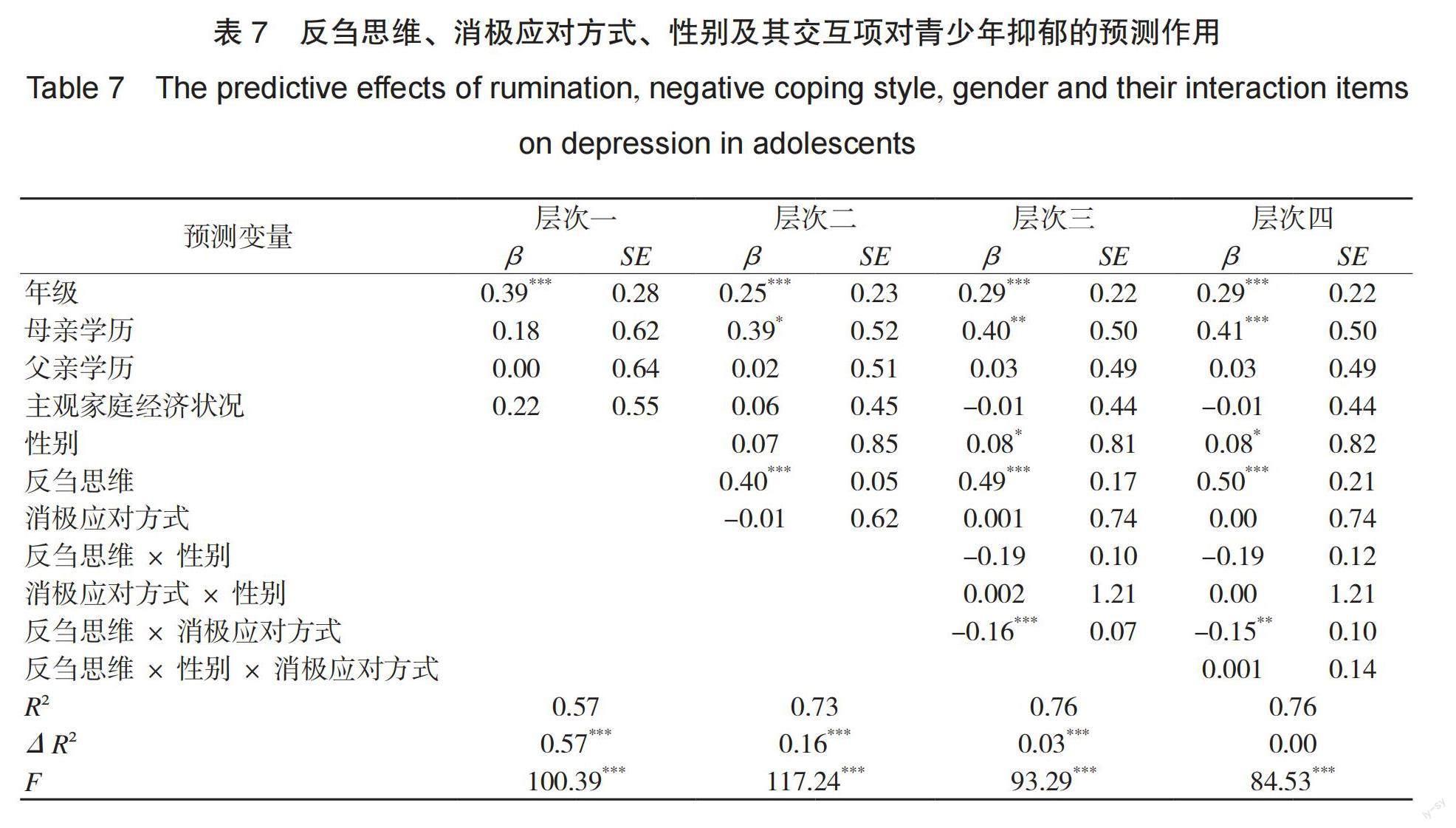

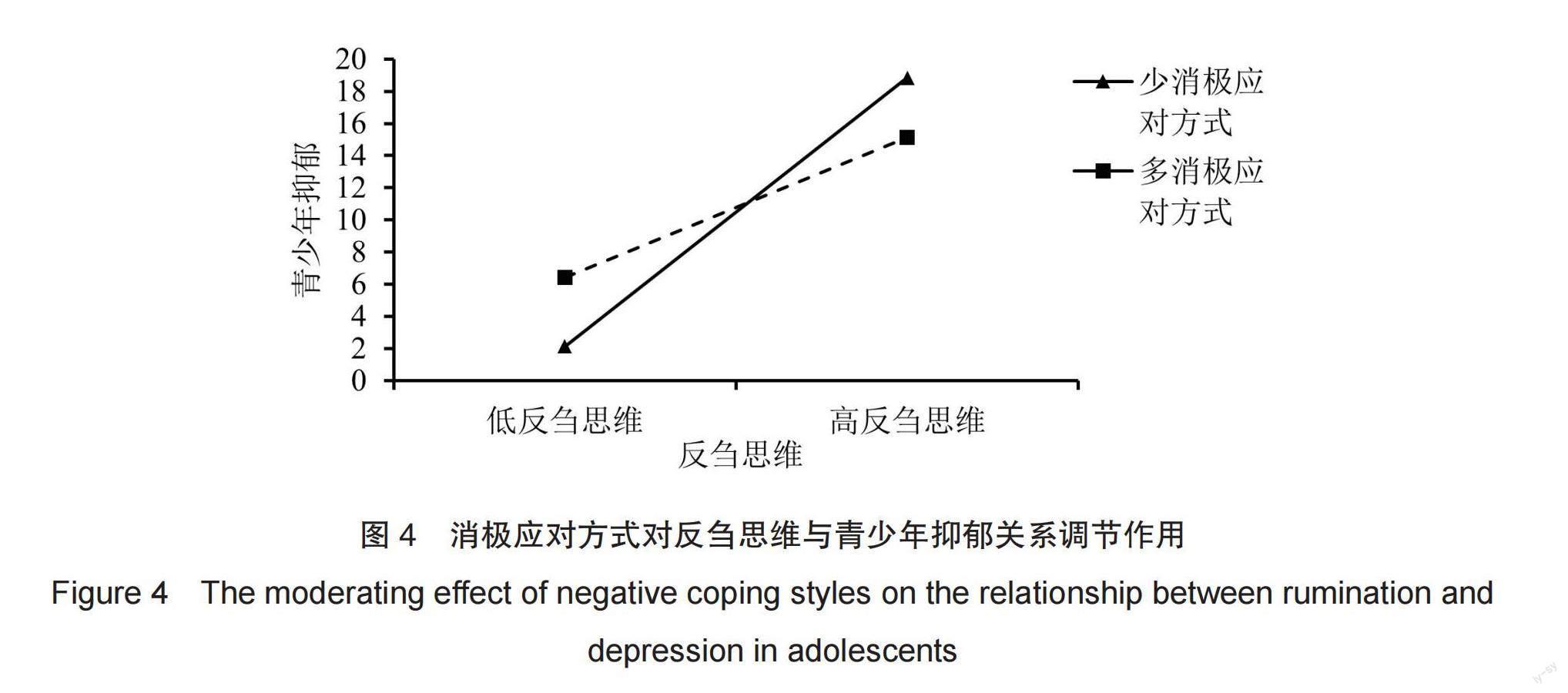

(4)消极应对方式和性别的调节效应检验

将回归方程中应对倾向替换为消极应对方式,结果如表7所示,反刍思维能够显著正向预测青少年抑郁。从消极应对方式的调节作用模型来看,反刍思维与消极应对方式的两项交互项可以显著预测青少年抑郁。进一步简单斜率分析结果表明(如图4),在较少使用消极应对方式下反刍思维对青少年抑郁的预测作用(simple slope=0.92,t=6.82,p<0.001),高于较多使用积极应对方式下反刍思维对青少年抑郁的预测作用(simple slope=0.48,t=2.53,p<0.05)。较多使用消极应对方式能够缓冲反刍思维对青少年抑郁的正向预测作用,该作用在高反刍思维的青少年中作用更强。

但反刍思维、消极应对方式和性别的三交互项以及二交互项对青少年抑郁不存在显著预测作用(p>0.05)。消极应对方式对反刍思维和青少年抑郁关系的调节作用不存在性别差异。

4 讨论

4.1 反刍思维与青少年抑郁之间的关系

青少年反刍思维与抑郁之间呈显著正相关关系,这与已有的国内外研究结果一致(Allard et al.,2019;Lionetti et al.,2022;甘小荣 等,2017;李大林 等,2019;赵侠、刘健,2021)。抑郁的认知理论认为(Beck,1967),抑郁的个体具有偏差和扭曲的认知,这些认知偏差和扭曲会影响个体对自己、世界和未来的看法和评价,从而导致负面情感和行为。而反刍思维作为一种消极思维方式,往往是基于对困境和问题的过度思考和分析,这种过度思考和分析可能会导致个体对自己、世界和未来的负面评价,进而增加抑郁情绪的发生和持续。此外,Joormann等(2008)、Whitmer和Gotlib(2013)关于反刍思维的研究都发现,长期的反刍会使得个体的抑制无关信息的能力受损,且由于自身的工作记忆容量有限,无法即时地更新工作记忆的内容,以致让无关信息占满工作记忆,或是无法阻止负性的无关信息进入工作记忆,可能导致个体陷入反刍之中;与此类似,黄韵榛等(2019)和Allard(2019)的研究发现,反刍思维会使得个体的注意范围变得狭窄,高反刍思维的个体更容易被消极信息和悲伤的面孔吸引,进而沉浸在狭窄注意范围内的负面信息中,聚焦于自身的负面感受,陷于对消极情绪和消极认知的反复性思考中,更难从负面信息中摆脱出来。因此,反刍思维能够正向预测青少年抑郁,可以解释为它会引发和加剧抑郁的认知偏差和认知扭曲,或是反刍思维导致的抑制功能缺陷和注意范围狭窄。

4.2 应对方式在反刍思维和青少年抑郁之间的调节作用

应对方式在反刍思维与青少年抑郁之间的调节作用显著。简单斜率分析表明,无论青少年是倾向使用积极应对方式还是消极应对方式,也无论应对方式的水平如何,反刍思维都能够显著正向预测青少年的抑郁程度,但较多地使用这些应对方式表现出一种缓冲和保护作用。如,对于较多使用积极应对方式的青少年,其抑郁水平均比较少使用的青少年低,并且这种差距会随着反刍思维的升高而变大。这与已有的研究结果一致,应对方式是心理健康的保护性因素,会削弱危险因子对心理健康的影响(李小保 等,2021;马郑豫 等,2018)。此外,消极应对方式的保护作用存在限制,对于具有较低反刍思维的青少年而言,消极应对方式的频繁使用会加剧其抑郁情况,但是对于那些反刍思维过高的青少年,较多消极应对方式的使用起到了保护作用,这种保护作用更像是一种“急救”,虽然从长远来看,该做法无异于饮鸩止渴,但就目前情况而言,消极应对方式中“消极”的部分消失,更多地表现出“应对”的部分。这一结论同样得到了部分研究的佐证,一项有关驻扎海岛的军人的人格特征与心理健康研究发现,消极应对方式可以在某种情况下起到积极作用,可以缓冲神经质人格对于个体心理健康的影响(冯现刚 等,2006)。

4.3 应对方式和性别在反刍思维和青少年抑郁之间的共同作用

应对方式对反刍思维和青少年关系的调节作用存在性别差异,这种差异在单一应对方式的不同水平上却消失了。具体而言,比起消极应对方式,积极应对方式在男生中起到更强的保护作用,但是在女生群体中,应对方式对反刍思维和青少年抑郁关系的调节作用不存在显著差异。这种差异可以用性别角色的社会化理论进行解释。由于男性和女性在社会化的过程中分工不同所承担的责任存在差异,因而个體的身心发展也会在性别上出现不同(Jacklin and Reynolds,1993)。这种变化可能表现为,一些与抑郁相关的变量在不同性别间可能会存在关系或是程度上的变化(Radloff and Rae,1979;Hilt and Nolen-Hoeksema,2009)。具体而言,女生会更在意情绪和感受,男生则是更注重问题的解决,因此积极应对方式在男生中能够起到更强的缓冲和保护作用,而在女生中,积极应对方式的保护作用则会受到削弱。这一结果与以往的研究结果相同。Cecen(2008)的研究表明,个体在面对压力情景下,男生跟倾向于采取积极的应对方式。因而,不同应对方式对于男女生在反刍思维和抑郁之间关系的作用上存在差异。

5 结论

(1)青少年反刍思维可以显著正向预测其抑郁;随着反刍思维的加深,其抑郁水平会逐渐升高。

(2)积极/消极应对方式在青少年反刍思维与抑郁之间存在显著的调节作用;较多使用积极应对方式能够一定程度地削弱反刍思维对青少年抑郁的消极影响;在高反刍思维的青少年中,较多使用消极应对方式表现出一定的保护作用。

(3)应对方式在反刍思维对青少年抑郁的调节作用中存在性别差异,积极应对方式在男生中存在更强的缓冲作用。

参考文献

[1]戴晓阳.常用心理评估量表手册[M].北京:人民军医出版社,2010.

[2]范春玲,唐登华,赵德明,等.淮北市区中学生抑郁障碍及影响因素调查分析[J].中国健康心理学杂志,2008,16(3):336-337.

[3]冯正直,张大均,汪凤.中学生抑郁症状的影响因素分析[J].中国临床心理学杂志,2005,13(4):446-448.

[4]冯现刚,张小远,解亚宁,等.驻岛海军军人人格特征、应对方式与心理健康的关系[J].中国临床康复,2006(22):33-35.

[5]高青,吴明,叶茜雯,等.辽宁省中学生抑郁现况及影响因素分析[J].中国学校卫生,2020,41(9):1362-1364.

[6]郭素然,伍新春.反刍思维与心理健康(综述)[J].中国心理卫生杂志,2011,25(4):314-318.

[7]甘小荣,胡雯,唐宏.大学生反刍思维与焦虑、抑郁的关系研究[J].赣南医学院学报,2017,37(5):688-691.

[8]韩秀,杨宏飞.Nolen-Hoeksema反刍思维量表在中国的试用[J].中国临床心理学杂志,2009,17(5):550-551.

[9]黄希庭,余华,郑涌,等.中学生应对方式的初步研究[J].心理科学,2000,23(1):1-5.

[10]黄韵榛,周鹏,丁欣放,等.特质反刍思维个体的注意范围及其调节能力[J].中国临床心理学杂志,2019,27(2):227-231.

[11]李大林,黄梅,陈维,等.生活事件对初中生抑郁的影响:自尊和反刍思维的链式中介作用[J].心理发展与教育,2019(3):352-359.

[12]李海垒,张文新.青少年的学业压力与抑郁:同伴支持的缓冲作用[J].中国特殊教育,2014(10):87-91.

[13]刘福荣,宋晓琴,尚小平,等.中学生抑郁症状检出率的meta分析[J].中国心理卫生杂志,2020,34(2):123-128.

[14]刘洋,张伟波,蔡军.初中生焦虑抑郁情绪与生活方式的关系[J].中国心理卫生杂志,2017(3):235-240.

[15]刘梦微.中学生综合活力对抑郁情绪的影响[D].长沙:湖南师范大学,2020.

[16]刘朝霞,郑凯莉,储珺,等.心理弹性与神经质中介压力知觉与抑郁症状的关系:基于路径分析[J].中国临床心理学杂志,2021(2):352-356.

[17]罗艳红,陈枫,石珍榕,等.自尊对女大学生抑郁情绪的影响:应对方式的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2021(5):747-750.

[18]李小保,龚映雪,吕厚超.应对方式在社区民众知觉压力与心理健康之间的调节作用[J].社区心理学研究,2021,12:91-104.

[19]马郑豫,苏志强,张大均.抑郁素质—压力理论在童年期的适用性:一项纵向研究[J].中国临床心理学杂志,2018,26(5):960-965.

[20]毛惠梨,彭妤,熊思成,等.青少年睡眠问题与反刍思维的关联性分析[J].教育生物学杂志,2021,9(1):11.

[21]聂衍刚,刘伯兴,梁君倩.青少年大五人格,应对方式与心理危机特质的关系[J].心理科学,2010,33(3):712-714.

[22]宁志军,聂衍刚,吴少波.青少年自我差异对抑郁的影响:沉思反应的中介作用[J].中国健康心理学杂志,2015,23(5):735-739.

[23]牛更枫,郝恩河,孙晓军,等.负性生活事件对大学生抑郁的影响:应对方式的中介作用和性别的调节作用[J].中国临床心理学杂志,2013,21(6):1022-1025.

[24]沈春莉.高中生心理灵活性与抑郁情绪的关系及团辅干预研究[D].淮北:淮北师范大学,2020.

[25]沈友田,胡笑羽,叶宝娟.压力对大学生抑郁的影响机制:领悟社会支持与应对方式的中介作用[J].心理学探新,2018,38(3):76-81.

[26]涂勤建.儿童青少年人格发展核心变量研究[D].武汉:华中师范大学,2014.

[27]徐伏莲,黄奕祥.青少年抑郁症状研究进展[J].中国学校卫生,2013,34(2):255-256.

[28]肖计划,许秀峰,李晶.青少年学生的应付方式与精神健康水平的相关研究[J].中国临床心理学杂志,1996,4(1):53-55.

[29]解亚宁.简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J].中国临床心理学杂志,1998,6(2):114-115.

[30]趙侠,刘健.抑郁症患者抑郁严重程度与源检测,认知融合及思维反刍的关系[J].中国心理卫生杂志,2021,35(1):13-18.

[31]周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6):942-950.

[32]Beck A T.Depression:Causes and treatment[M].Philadelphia:University of Pennsylvania Press,1967.

[33]Billings A G,Moos R H.The role of coping responses and social resources in attenuating the stress of life events[J].Journal of behavioral medicine,1981,4(2):139-157.

[34]Brown S L.Hughes M,Campbell S,et al.Could worry and rumination mediate relationships between self‐compassion and psychological distress in breast cancer survivors?[J].Clinical psychology & psychotherapy,2020,27(1):1-10.

[35]Cecen A R.The effects of gender and loneliness levels on ways of coping among university students[J].Collie Student Journal,2008,42(2):510-516.

[36]Dawson J F,Richter A W.Probing three-way interactions in moderated multiple regression:development and application of a slope difference test[J].The Journal of applied psychology,2006,91(4):917-926.

[37]Faulstich M E,Carey M P,Ruggiero L,et al.Assessment of depression in childhood and adolescence:an evaluation of the Center for Epidemiological Studies Depression Scale for Children(CES-DC)[J].The American journal of psychiatry,1986,143(8):1024-1027.

[38]Folkman S,Lazarus R S.The relationship between coping and emotion:Implications for theory and research[J].Social science & medicine,1988,26(3):309-317.

[39]Gomez-Baya D,Mendoza R,Paino S,et al.A two-year longitudinal study of gender differences in responses to positive affect and depressive symptoms during middle adolescence[J].Journal of adolescence,2017,56:11-23.

[40]Hilt L M,Nolen-Hoeksema S.The emergence of gender differences in depression in adolescence[M]//S Nolen-Hoeksema,L M Hilt(Eds).Handbook of depression in adolescents.New York,London:Taylor & Francis,2009.

[41]Joormann J,Yoon K L,Zetsche U.Cognitive inhibition in depression[J].Applied & Preventive Psychology,2008,12(3):128-139.

[42]Jacklin C N,Reynolds C.Gender and childhood socialization[M]// A E Beall,R J Sternberg.The psychology of gender.New York,London:Guilford Press,1993.

[43]Lazarus R S.Coping theory and research:past, present,and future[J].Psychosomatic medicine,1993,55(3):234-247.

[44]Lionetti F,Klein D N,Pastore M,et al.The role of environmental sensitivity in the development of rumination and depressive symptoms in childhood:a longitudinal study[J].European Child & Adolescent Psychiatry,2022,31(11):1815-1825.

[45]McLeod G F,Horwood L J,Fergusson D M.Adolescent depression,adult mental health and psychosocial outcomes at 30 and 35 years[J].Psychological medicine,2016,46(7):1401-1412.

[46]Morrison R,O'Connor R C.Predicting psychological distress in college students:The role of rumination and stress[J].Journal of clinical psychology,2005,61(4):447-460.

[47]Nolen-Hoeksema S.Sex differences in unipolar depression:Evidence and theory[J].Psychological Bulletin,1987,101(2):259-282.

[48]Perzow S E D,Bray B C,Wadsworth M E,et al.Individual Differences in Adolescent Coping:Comparing a Community Sample and a Low-SES Sample to Understand Coping in Context[J].Journal of youth and adolescence,2021,50(4):693-710.

[49]Radloff L S,Rae D S.Susceptibility and precipitating factors in depression:Sex differences and similarities[J].Journal of Abnormal Psychology,1979,88(2):174-181.

[50]Smith J M,Alloy L B.A roadmap to rumination:A review of the definition,assessment,and conceptualization of this multifaceted construct[J].Clinical psychology review,2009,29(2):116-128.

[51]Thapar A,Collishaw S M,Pine D S.Depression in adolescence[J].The Lancet,2012:1056-1067.

[52]Verboom C E,Sijtsema J J,Verhulst F C,et al.Longitudinal associations between depressive problems, academic performance, and social functioning in adolescent boys and girls[J].Developmental psychology,2014,50(1):247-257.

[53]Whitmer A J,Gotlib I H.An attentional scope model of rumination[J].Psychological bulletin,2013,139(5):1036-1061.

[54]Xu D,Rao W,Cao X,et al.Prevalence of major depressive disorder in children and adolescents in China:A systematic review and meta-analysis[J].Journal of Affective Disorders,2018,241:592-598.

[55]Yap M B H,Pilkington P D,Ryan S M,et al.Parental factors associated with depression and anxiety in young people:A systematic review and meta-analysis[J].Journal of affective disorders,2014,156:8-23.

[56]Yaroslavsky I,Allard E S,Sanchez-Lopez A.Cant look away:Attention control deficits predict rumination, depression symptoms and depressive affect in daily life[J].Journal of Affective Disorders,2019,245:1061-1069.

Rumination Thinking and Adolescent Depression:

the Moderating Role of Coping Styles and Gender

Liang Zhoujian Hong Xiaobin Yuan Yuan

School of Sociology and Psychology, Central University of Finance and Economics, Beijing

Abstract: In order to explore the relationship between rumination thinking, coping styles, gender, and adolescent depression, this study utilized a questionnaire with 466 and 309 adolescents. The results showed that (1) Adolescents rumination was significantly and positively correlated with their depression; (2) there was a significant moderating effect of positive/negative coping styles between adolescents rumination and depression; and (3) There was a gender difference in the moderating effect of coping styles in the moderating effect of rumination on adolescent depression, and positive coping styles had a stronger buffering effect in boys. The study reveals the relationship between rumination thinking and adolescent depression and its mechanism of action, and provides the basis for empirical intervention for adolescent depression in different gender groups.

Key words: Ruminative thinking; Adolescent depression; Coping styles; Moderating effects