昼夜温差对茶树生长及茶叶品质的影响

2023-12-18李慧丽

李慧丽

成都锦城学院,四川 成都 610097

茶树原产于亚热带森林环境中,具有喜温耐湿的生长特性,尤其对生长环境的温度有特定要求,温度影响着茶树的生长发育、光合特性及生化成分等,因此,研究温度对茶树生长发育的影响规律十分重要。目前,温度对茶树生长发育的影响研究已十分广泛,甚至涉及到极端温度下对茶树品种转录组学和代谢组学的研究[1]。但探究昼夜温差对茶树新梢生长及生化成分合成影响的研究不多。关谷直正等[2]研究发现,当昼夜温差大于10 ℃时,新梢萌展速度存在减慢趋势。因而,探究昼夜温差对茶树新梢生长及部分生理生化特性影响,对调控茶树生长发育、提高茶叶品质等具有重要意义。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验材料来自于四川省乐山市沐川县一枝春茶业公司茶树良种繁育基地(103°90'E,28°96'N),为生长势一致的省级茶树品种峨眉问春和川茶2号的1年生茶苗。

1.2 试验方法

于2020 年11 月将茶苗从品比园移栽至塑料盆钵中,修剪至25 cm 高,以30 株为一个生物学重复,每个处理设3 个生物学重复,共90 株。茶苗适应7 d 后,分别放置于3 个智能人工气候培养箱(LHP-300H 型,上海三发科学仪器有限公司)中,光照强度、温湿度条件设置为:30 000 lx白光(LED灯光源),湿度80%/75%(光照/黑暗),光周期12 h/12 h(光照/黑暗),温度分别设置为25 ℃/20 ℃、25 ℃/15 ℃、25 ℃/10 ℃(光照/黑暗),统一浇水施肥,并进行病虫害防治,同时通过定期调换茶苗位置,以确保光照条件影响一致。试验观察时间共计45 d,并以15 d为一个时段将试验划分为前、中、后3个时期。

1.2.1 新梢生长速率及生长量的测定

观测时间集中在每日上午8:00—10:00,分别于各处理中随机选取生长势一致的芽头共25 个进行挂牌,芽头萌动后,根据实际生长情况,每隔3~7 d 测量1 次,记录挂牌茶芽的长度、展叶数,直至长至一芽三叶;测量各处理所有长至一芽三叶的新梢长度、质量,以及部分芽下第二、第三叶叶长及叶宽,以测试不同温差处理新梢生长速率和生长量的差异。

1.2.2 光合色素含量测定

在不同温差处理的第15、30、45 d,于上午11:00,分别取不同处理供试茶苗形态学顶端下第二、第三片成熟叶,于-80 ℃分别冷冻保存,在完成3 次取样后进行集中测定,测定其光合色素含量,测定方法参照《植物生理生化试验原理和技术》[3]。

1.2.3 氨基酸及儿茶素组分含量测定

待不同温差处理茶苗的越冬茶芽展叶至一芽三叶时开始采样。因新梢持续萌发,持续达到采摘标准,将采样时间按处理时间分为3 个时间段:前期(1~15 d)、中期(16~30 d)和后期(31~45 d),将3 个不同时段采摘新梢样用液氮速冻后放于冰箱中-80 ℃保存。待试验结束时,将各时间段内样品混匀,用于测定咖啡碱(CAF)含量、儿茶素组分及氨基酸组分。

儿茶素组分的测定:采用《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》(GB/T 8313—2018)中的高效液相色谱法(HPLC)测定(按照取样量0.5 g等比缩小提取液体积,保持浓度不变)。

氨基酸组分的测定:按照《植物中游离氨基酸的测定》(GB/T 30987—2020)中的第三法——氨基酸分析仪法测定(将定容体积缩小至10 mL,提高浓度)。

CAF 测定参照《茶咖啡碱测定》(GB/T 8312—2013)。

1.3 数据分析与处理

使用Excel 2019 进行统计,SPSS Statistics 25进行显著性分析(P<0.05)。

2 结果与分析

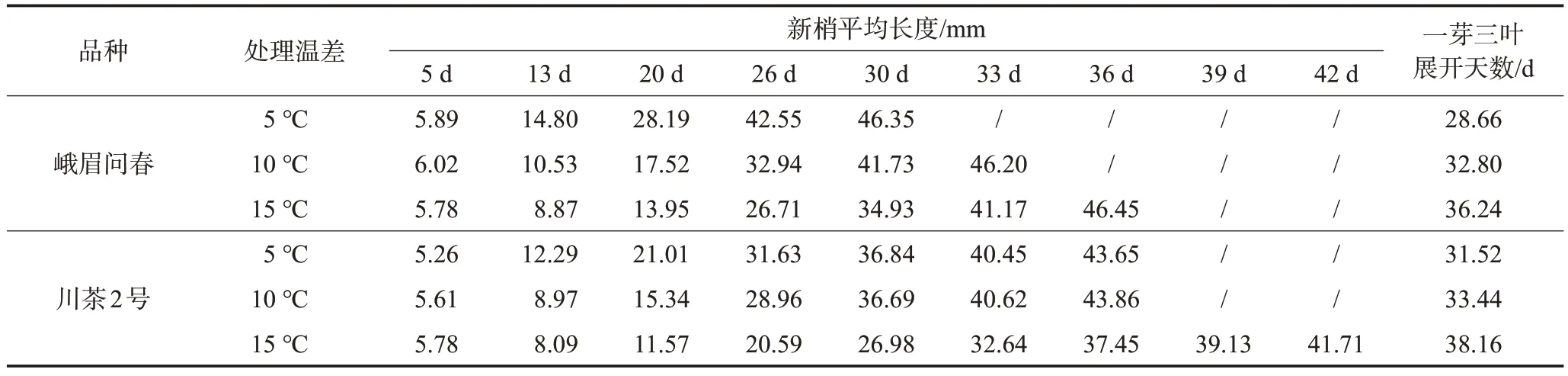

2.1 不同昼夜温差对茶树新梢生长的影响

由表1 可知,川茶2 号、峨眉问春两个品种各处理新梢生长速度均随昼夜温差增大而减缓,峨眉问春品种5 ℃昼夜温差下展至一芽三叶生长速度较10 ℃温差、15 ℃温差处理快4.14、7.58 d,川茶2号品种5 ℃昼夜温差下展至一芽三叶生长速度较10 ℃温差、15 ℃温差处理的快1.92、6.64 d。峨眉问春品种整体新梢生长速度略快于川茶2号。

表1 不同温差处理供试品种在不同处理时间的新梢长度变化

为进一步比较两个品种不同昼夜温差处理下茶苗新梢生长情况差异,以15 d 为间隔将整个试验处理时长分为前、中、后3个时期,计算不同昼夜温差处理下茶苗新梢日均生长量。从表2 可看出,峨眉问春品种的新梢生长量和生长速度总体超过川茶2 号品种。随昼夜温差增大,2 个品种均表现出新梢总生长量下降、生长速度减慢的趋势。峨眉问春品种3个不同温差处理下的茶苗日均生长量为1.49~2.07 cm/d,其中5 ℃温差处理较10 ℃温差、15 ℃温差处理日均生长量增加35.29%、38.93%。川茶2号品种3个温差处理的日均生长量为1.15~1.53 cm/d,其中5 ℃温差处理较10 ℃温差、15 ℃温差处理日均生长量增加10.87%、33.04%。2 个供试品种前、中、后3 个处理时期各处理间的新梢日均生长量有一定差异,但一芽三叶整个生长期的平均生长量则3个处理差异不显著。除此之外,5 ℃温差、10 ℃温差处理下新梢生长速度呈现“慢-快-慢”的S 型曲线,符合新梢生长的基本规律;而15 ℃温差下由于新梢生长速度慢加之试验处理时期有限,本试验中界定的中、后期并不能完全对应新梢生长节律的中、后期,因而新梢日均生长量还未表现出下降趋势。

表2 不同温差处理供试品种新梢日均生长量变化cm/d

综上,昼夜温差影响茶树新梢生长,随着温差增大,新梢日均生长量总体下降,生长速度减缓,形成一芽三叶所需的时间增长。

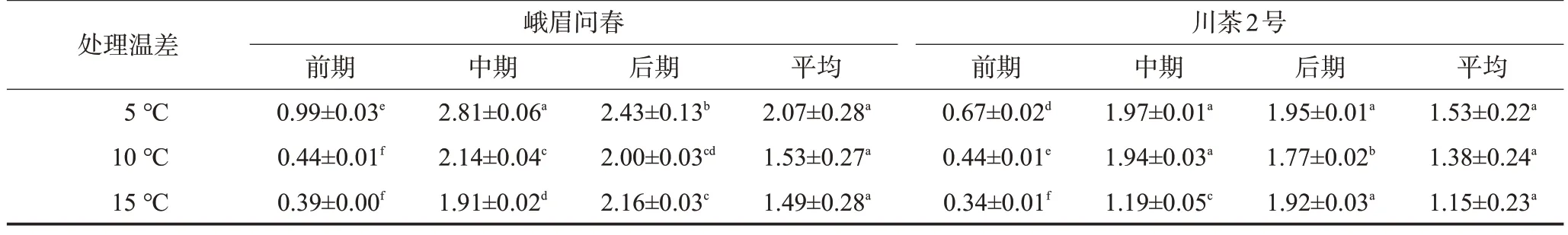

2.2 不同昼夜温差对茶树新梢光合色素含量的影响

对两个品种不同温差处理下的茶苗光合色素含量进行测定,由于试验前期处理时间较短,温差对供试茶苗光合色素形成的影响尚不明显,因此重点针对中后期茶树光合色素含量进行分析。由表3可知,两个供试品种处理中后期的叶片平均叶绿素a含量及叶绿素总量均表现出5 ℃温差处理显著高于15 ℃温差处理,其中峨眉问春品种分别增加21.81%、12.69%,川茶2 号品种分别增加22.34%、24.81%;川茶2 号品种10 ℃温差处理的平均叶绿素a 含量及叶绿素总量显著高于15 ℃温差处理,分别提高22.87%、19.08%,但峨眉问春品种差异并不显著。

表3 不同温差处理两个品种光合色素平均含量mg/g

昼夜温差对叶片叶绿素b及类胡萝卜素含量的影响表现出品种差异性,在峨眉问春品种中,此二者含量均表现出温差处理15 ℃>5 ℃>10 ℃;而在川茶2号品种中,此二者含量则表现出15 ℃温差处理显著低于5 ℃温差处理,与叶绿素a及叶绿素总量变化趋势一致,中、后期的平均叶绿素b含量温差5 ℃、10 ℃处理较温差15 ℃处理分别高3.80%、2.53%,平均类胡萝卜素含量温差5 ℃、10 ℃处理较温差15 ℃处理分别高18.18%、33.33%。

综上,昼夜温差影响茶树叶片光合色素的形成,具体表现为,在处理中、后期,较大的昼夜温差下叶绿素a及叶绿素总量降低;对叶绿素b及类胡萝卜素合成的影响,与茶树品种特性有一定关联。

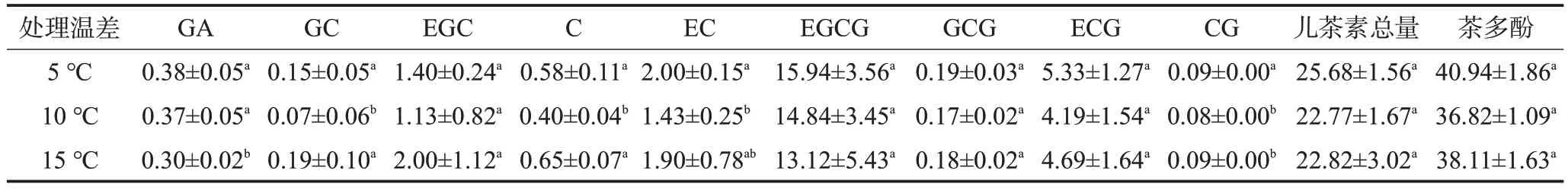

2.3 不同昼夜温差对茶树新梢儿茶素组分的影响

由于峨眉问春品种新梢采摘时间较为集中,而川茶2号品种新梢样品处理时间更长,为了数据的准确性,选择川茶2号品种新梢进行后续儿茶素组分、氨基酸含量测定。

由表4 可见,在本试验条件下,3 个处理的茶多酚含量和儿茶素总量随温差增大呈现先下降后上升趋势,10 ℃温差处理下含量最低,但处理间差异不显著。进一步分析儿茶素各组分含量,除没食子酸(GA)、表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)含量随着温差加大而降低外,其他儿茶素组分均以10 ℃温差处理下含量最低;10 ℃温差处理的没食子儿茶素(GC)、儿茶素(C)含量显著低于其余两个温差处理,表儿茶素(EC)、儿茶素没食子酸酯(CG)含量显著低于5 ℃温差处理,但与15 ℃温差处理差异不显著;表儿茶素没食子酸酯(ECG)、没食子儿茶素没食子酸酯(GCG)、表没食子儿茶素(EGC)含量则3个处理间差异均不显著。总体来看,10 ℃昼夜温差下茶苗新梢中以儿茶素类物质为代表的多酚类合成代谢相较于其余两组处理受到抑制。

表4 川茶2号新梢儿茶素组分及茶多酚含量mg/g

CAF 合成代谢情况与之相反,10 ℃温差处理的CAF 含量为(9.51±1.17)mg/g,显著高于5 ℃温差处理的(7.70±0.79)mg/g及15 ℃温差处理的(6.66±0.40)mg/g,且3 个处理间差异均显著。10 ℃昼夜温差下CAF合成最为旺盛,而CAF作为含氮化合物,其合成离不开核苷酸、嘌呤代谢等氮代谢过程,由此可推出,在本试验条件下,在以CAF 为物质合成中心的氮代谢通路中,以及在以茶多酚类物质合成为中心的碳代谢通路中,10 ℃温差作为适中的昼夜温差值更有利于前者的物质代谢活动。

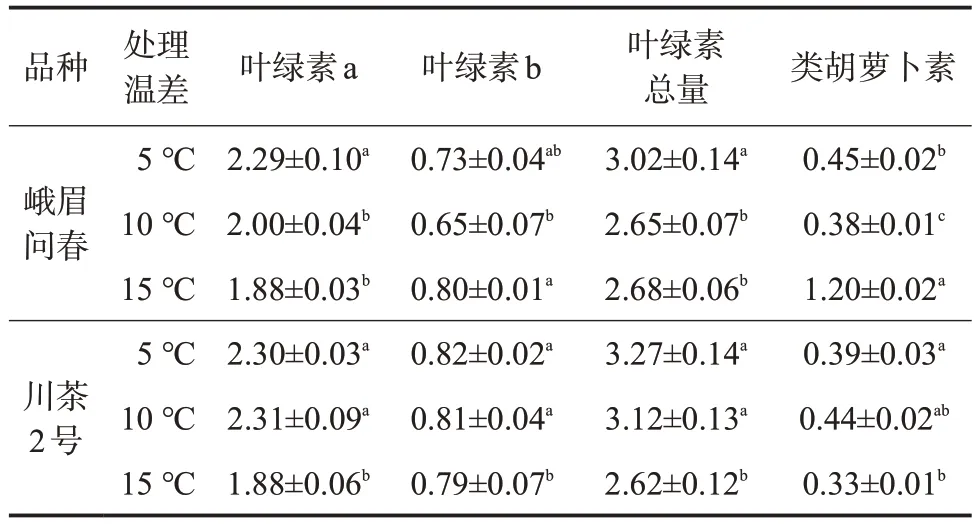

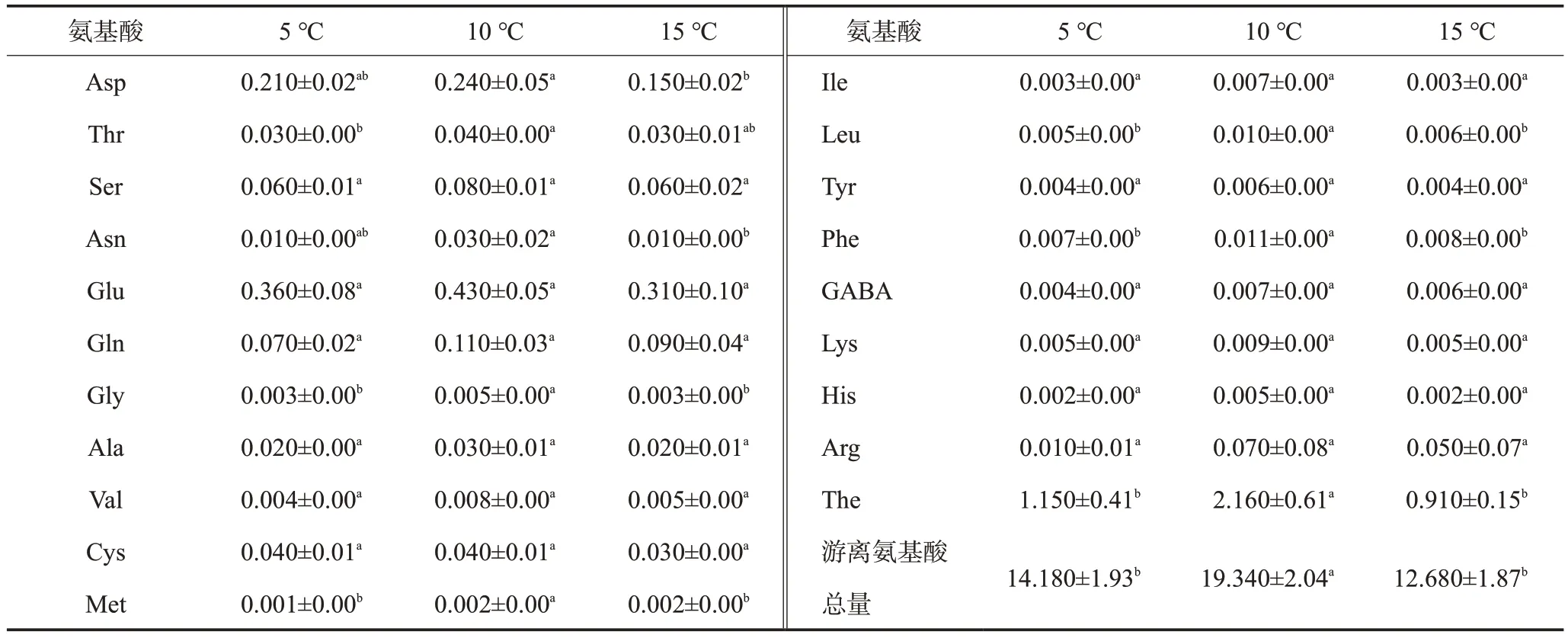

2.4 不同昼夜温差对茶树新梢游离氨基酸组分的影响

于各个处理3 个时间段取样测定天冬氨酸(Asp)、苏氨酸(Thr)、丝氨酸(Ser)、天冬酰胺(Asn)、谷氨酸(Glu)、谷氨酰胺(Gln)、茶氨酸(The)、甘氨酸(Gly)、丙氨酸(Ala)、缬氨酸(Val)、半胱氨酸(Cys)、蛋氨酸(Met)、异亮氨酸(Ile)、亮氨酸(Leu)、酪氨酸(Tyr)、苯丙氨酸(Phe)、 γ- 氨基丁酸(GABA)、 赖氨酸(Lys)、组氨酸(His)、精氨酸(Arg)等20 种氨基酸组分含量及游离氨基酸总量并作显著性分析,结果见表5。The 含量与游离氨基酸总量随昼夜温差增大呈现先上升后下降趋势,其中5 ℃温差、15 ℃温差处理的The 含量较10 ℃温差处理显著降低46.76%、57.87%,5 ℃、15 ℃温差处理的游离氨基酸总量较10 ℃温差处理显著降低26.68%、34.44%。这些结果表明新梢The含量与游离氨基酸总量随昼夜温差变化与茶多酚变化趋势相反,即在茶树中多酚类与氨基酸类物质的合成代谢可能存在相互抑制的现象。

表5 不同温差处理川茶2号新梢氨基酸组分含量显著性分析 mg/g

分析3 个温差处理的氨基酸组分含量,可发现,10 ℃温差下大部分氨基酸组分(除Cys、Met外)含量均高于其他两组处理。

3 小结与讨论

本研究中,随昼夜温差增大,2个供试品种新梢生长速度、日均生长量均逐渐下降,形成一芽三叶所需时间均逐渐增长,即本试验条件下,昼夜温差越大,新梢生长速度越缓慢。在处理中后期,较大的昼夜温差下叶绿素a及叶绿素总量会降低。茶树新梢咖啡碱与游离氨基酸总量受昼夜温差影响变化趋势一致,10 ℃温差处理含量最高,并与其他两个处理差异显著;儿茶素总量与茶多酚含量为10 ℃温差处理最低,但3 个处理间差异不显著。

本试验条件下,作为茶树重要含氮化合物的CAF 与游离氨基酸含量随昼夜温差增大均表现出先上升后下降的趋势,而作为茶树碳代谢重要产物的儿茶素及茶多酚含量则随昼夜温差增大表现出相反变化。10 ℃温差处理最大程度地促进了碳代谢通路中游离氨基酸合成支路的代谢强度,使新梢酚氨比最低,这与金珊[4]对设施栽培下茶叶品质影响的研究结果一致,基于1—3 月茶园小气候背景值观察结果显示,设施栽培茶园(昼夜温差更大)相较于露天茶园酚氨比显著降低。同时,有研究表明春梢(春季昼夜温差更大)较秋梢酚氨比显著降低[5]。本试验结果中15 ℃昼夜温差处理下,酚氨比最高,这是由于该温差处理下游离氨基酸总量过低造成,过大的昼夜温差会抑制氨基酸合成和转运。

本试验研究为理想模型,在控湿、控光的情况下,研究了单一因素昼夜温差对新梢碳氮代谢的影响,且温差处理时间有限,而在自然环境中湿度、光照、种植密度或间种等对茶树新梢生长及代谢的影响是不可忽略的,如光照也影响茶树光合作用以及碳、氮代谢的强度和方向,因此后期可将温差与光照等因子结合进行试验,从而分析不同光照与温差对新梢碳氮代谢的影响,以及对比二者对功能性成分合成、各类代谢水平影响的强弱及协同(拮抗)作用。

其次,本试验温差处理采用的是白天温度保持一定,通过降低夜温来增大昼夜温差的方式,但并未控制均温一定,后期可通过增加温差设置,保持均温(最适温度)一定的设计,进一步探讨新梢或根部生长发育的昼夜温差组合。