一场生存挑战 61个大学生100元在都市生活15天

2023-12-13

“我是大学生,我给你洗个碗,你不要我吗?”

从走出火车站开始,拒绝就在不断产生。“需要短期工吗?”两个大二学生拖着行李箱一间一间店鋪地问,这句询问前面逐渐被加上“美女姐姐好”、“老板好”等恭维词,再之后又加上“少给我点钱都行”、“我是大学生”等种种后缀,底线一步步退让,几十次的拒绝连续砸过来,拒绝时老板头都不抬。

又是一次面试失利,当他们拖着笨重的行李走出工业园,天上下起暴雨,一个女学生一脚踩进泥坑里,为了省钱提前买好的大捆矿泉水从包里滚落,全数滚进泥水里。她崩溃地哭了。

身上无形的包袱逐渐显得可耻,大二的艺术系学生高宇凡抱怨,“我觉得我是大学生,我给你洗个碗,不要什么钱,总该有人要吧?可是他们真的不要。”

给你100块钱,你能不能在大城市生存15天?这句话是吸引这些学生报名的理由,毕竟,类似的挑战在抖音上到处都是,他们原本以为,找一份与专业相关的工作并不那么难,再不济就去洗洗碗。很快,经过学校的简单安全培训后,61名胆大的学生出发了,以他们大学所在的湖北的一个四线城市为起点,乘上火车,去往上海、广州、深圳、合肥、长沙等10个大城市。

然而,激情第一天就被浇凉了一大半,一个广州队友发现,在写字楼做保安都需要本科文凭,而他们还没有毕业。一个上海队友应聘暑假训练营的助教,但助教也需要教师资格证。高宇凡应聘家教,面试者问,你的学校是一本吗?不是。对面不回复了。在饭店做服务员一般需要健康证,但许多地区办一个健康证就要100多块,他们出不起。

出发前,每个人都在线上招聘软件投递了简历,最后总是发现,一些招聘方给出的种种优渥待遇承诺,似乎只是为了把他们先“骗”去招聘地点。到达合肥当天,高宇凡和何一坐了一个多小时地铁去城郊,面试“电话话务员”,到达一个工业园,他们见到了一头黄发的面试官,看起来像初中都没上过的小孩。工作内容是打电话推销,工资算卖货提成,卖货要话术,越说越邪门,高宇凡听着害怕,提前跑了。

一直到第4天,广州队的唐韦豪都没找到工作。每天一早,这个黝黑内向的男生便开始沿路问人是否招工,走累了,就在马路牙子上坐下,投递个十来份线上简历。有天上午,他终于拿到一个餐饮店面试机会,特意提前两个小时出发去面试,但广州的地下通道实在太多,手机导航失灵,他不断迷路,一直到面试开始前两分钟,他终于狂奔到面试地点。见了面,老板不好意思地道歉:人招满了,看在大热天的份上,送你两瓶可乐。

出发到上海前,美术系学生孙紫迎曾做了详细的生存挑战攻略:上海24小时营业的便利店、咖啡店、快餐店都能过夜,但到达第一晚她就被驱逐了两次。在便利店,买了东西,可以允许她坐着,但不允许她睡着,睡着就会被店员拍醒。她试图在一间小巷中的星巴克门外坏掉的凳子上休息,到凌晨三点,店员突然出现在她面前,说店要关了。

第二晚,她选择了麦当劳与肯德基,据说这两个店只会到店员换班时赶人。这一晚,她看到了真正的流浪者,他们带着轻便的被子或外套,一进店门就趴下睡觉,从不点餐,但她敏感地觉察到,店员对这群人眼神不太友善。于是她与两个队友凑钱点了一份最便宜的9元小薯。果然,店员最后逐个将没有点餐的人拍醒。

出发前,医学系的老师告诉他们,医院有10块钱一晚的折叠床,是给陪床家属用的。但这个方法他们只成功过一次,当上海队的6个队员第二晚再去,门卫就死活不让他们进了。

只有长沙队的赚钱事业出奇地顺利,大挑战开始前一个月,一个学生正好来长沙游玩,发现夜里小吃街的客流量比白天还大,萌生了摆摊念头——在夜晚十一点后,在长沙某著名的夜市一条街,摆摊不用申请。

于是,这个学生设计了一个吃面包的挑战赛,10元参加一次挑战,40秒内吃完一片面包就能得30元奖励。一星期里,只有一个人挑战成功,团队进账707元。第一晚,他们摆到凌晨一点半,地铁已经停运,他们就在橘子洲大桥上奔跑,虽然脚底酸痛,但感觉“特别青春”。上海队的队员听了很羡慕,但他们很快发现,这种成功无法在上海复制——上海对摆摊有极严限制。

到广州的第二天,没有找到工作的唐韦豪被同伴拉进了太古汇商场,同伴说,在小红书上听说过这个商场,想见见世面。不过,这个商场给他留下最深印象的是厕所,打开一间奢华的厕所门,他很奇怪,厕所怎么只有一个马桶?转了一圈才明白,这只是一个专为残疾人提供的隔间。

广州地铁的价格也让他吃惊,唐韦豪平均每天支出9块钱,其中来回的地铁费就占了8元。有次出行,唐韦豪出错了地铁口,只好扫码重回地铁,发现被扣了两块钱,非常心痛,他第一次知道,广州地铁只进站不乘坐也是需要扣费的。

太多事情是大学无法教会他们的。有一次,队员黄博世带着队友出行,走错路多花了2块,队友十分难过,“以后出门再也不和你走了。”他们的大学所在的四线城市没通地铁,负责活动的老师来广州视察,才惊奇地知道现在的地铁能用手机扫码了。

“那是我最后的休息时间”

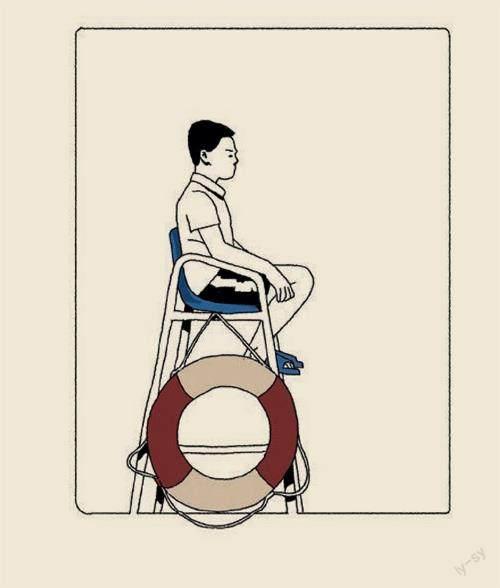

第一天快结束时,崩溃边缘的高宇凡终于找到工作,做救生员,虽然他并不会游泳。

当时,高宇凡正在问一家酒店是否缺人,一旁的保安突然出声提醒,酒店四楼的游泳馆正招救生员。这次过程出奇地顺利,游泳馆给高宇凡办了一张健康证,他持证上岗了。

救生员一共4个,3个老人,1个他,其他人看上去也不像会游泳。凑齐4人,主要是为了应付检查。每天高宇凡只需要坐着,看水,总是不小心睡着,“真适合养老”。他曾疑惑,这种好事怎么会落在自己头上?后来听同事八卦,这个岗位之前是馆长的外甥在干,前一天外甥坐着玩手机,被老板发现,大吵一架,外甥生气跑了,救生员紧急四缺一。

不过,这种闲适感不久便消失了,“我开始感觉自己地位特别低。”坐着看水,本来就是他的工作,但老板总觉得他们太闲,一来视察就叫他们去捡点地上的垃圾。一位70多岁的救生员告诉他,自己在这做了六七年,月薪一直是2400元。两三年前老板曾承诺每个月涨薪200元,但至今没有兑现。他也不敢开口问,怕被辞退。

这份工作日薪100元,包吃住,但入住员工宿舍第一晚,高宇凡就失眠了。等级在这个方寸大的空间里极为分明,几位游泳教练各自住一个单间,而他和其他三个救生员合住客厅,属于他的那张铁皮床,上铺堆满杂物,下铺仅有一个床垫,高宇凡睡觉就用外套盖着。

这都不是问题,他难以忍受的是“宿舍气味”,夜晚,他在床上枯坐到了半夜。床旁靠着一堆自行车,同事们每天都要把这些上了年头的车停放在宿舍床边,怕被人偷走。

高宇凡失眠的深夜里,仍然有人在线上苦苦寻觅着工作。他们在招聘软件上发现,许多工作的接洽方都用同一个头像,虽然软件上标明是老板直聘,但显然他们都是中介。女生孙紫迎曾遇到要求她先交几百元“伙食费”才能介绍工作的中介,男生唐韦豪曾面试一份日薪300,包吃住的优渥工作,只有一点特殊,对方再三确认要他带身份证原件,怀疑是诈骗,他没敢去。

由于生存挑战只进行15天,而大部分店铺招人的要求都是1个月起,许多队员只好选择做日结,到手工资有多少,主要看中介想抽多少。

群演工资70元一天,这是抽成15元后的价格。上海队员遇到的第一个剧组,是一部青春校园剧。上海33摄氏度的高温下,他们需要穿着包含长裤、短袖、外套的校服充当走动的背景。孙紫迎实在热得受不了,去化妆间门口乘凉,却因与队友说笑喧哗,被领队斥责了一通。累得受不了时,有些群演直接躺在地上睡着,但负责人总会把他们叫醒,说这有损形象。

戏里一个男孩跳楼了,一开始,剧组在地上放了一个假人,后来可能对效果不太满意,领头的转头看向一旁的群演。

大二的体育生周梓豪成了被选中的人。当时,被注视的他以为是好机会来了,周梓豪有些窃喜,直到被要求躺下并盖上白布,他才知道,自己在扮演一具尸体。

愕然与恍惚之中,周梓豪感觉脚底被塞了什么东西,听到一句,“红包塞你脚底下了。”随后,“法医”来案发现场拍照,闪光灯光线极强。拆红包时,同伴们都好奇地围过来,但里面只有10块。

在周梓豪体验的所有日结工里,快递分拣的日薪是最高的,180元,结钱也快,但他很快理解了这份工作工资高的原因。从早上7点多到晚上8点,中间不能休息,不能碰手机,不能坐着,不能蹲着,“一直被骂”。这里没有空调,他的眼镜在汗水中不断滑落。

在浦江某快递中转场,他搬运了来自全国各地的钢管、塑料管、洗衣机、冰箱、空调,到快下班还见到了活体鸽子。工作包一餐午饭,饿极的他飞快吃完,回到岗位,才意识到吃太快了,“那是我最后的休息时间。”

如果非要比较,会展的食品发放工作是他最喜欢的。首先,会展的培训日给80元,工作日给180元(后来他才知道中介抽成前的价格是300元),不仅能吹空调,还提供免费零食。一款看起来奢华的冰淇淋,英文名字他记不住,拍了照片去淘宝识图,标价50元一根。他一天吃了六根,吃得太撐还把剩下一半扔了。

与他共同在会展工作的女生孙紫迎并不这样想。她害怕和顾客打交道。顾客兑换食物需要核销券码,有些顾客上来就蹦一长串上海话,她问对方,可不可以讲普通话?没有人回应她,他们拿着换好的食物转身就走。

我是大学生

上岗第四天,终于适应了“宿舍气味”的高宇凡睡了个好觉,第二天兴致勃勃地到游泳馆上班。然而,这一天还没过完,他就迎来被辞退的消息。祸可能是一名记者“惹”的。

对这次生存大挑战,学校配备了带队老师,还给每个队伍配了两名“宣传员”,与当地媒体活络关系,因此,一名某日报的记者在这天突然出现在了游泳馆。也是这一晚,馆长第一次礼貌地问起了他的来历,在挑明身份后他被劝离了。

不过,他们身上的“特殊背景”还是逐渐显露了优势。被辞退后,高宇凡本应赶快搬离宿舍,但好心的同事们悄悄收留了他。得知高宇凡是大学生,老人们喜欢跟他聊天。有天夜晚,那个7年未涨过工资的老头买了十多块钱的卤货与高宇凡分享,他说自己很少这样开荤。

在多次被招工者拒绝后,一些队员开始有意无意地表明,自己是大学生,正在参加生存挑战。本来,听说他只能工作15天后,一家剧本杀店拒绝了黄博世的应聘,但刚刚踏着拖鞋到店的老板叫住了他们。后来,这个25岁的老板告诉他,自己没有读过大学。

他们逐渐掌握了一种“正确”的“扮演”方式。周梓豪在酒店里的洗衣房睡觉,有人进来时,他就旁若无人地玩手机,这样就会看起来像一个正在等待衣服洗好的客人。发现他们饿肚子时,一位保洁阿姨会偷偷给他们煮挂面。

来广州的第三天,唐韦豪去了一家服装厂应聘。试工的内容是穿裤带,熟练工一两秒钟就能穿好,他需要几十秒。随后,他向厂长道出原委并求情,说自己3天没有找到工作了。虽然最终没有录用他,但厂长主动帮他解决了住宿问题——有一个朋友开民宿,里面有空房间。就这样,唐韦豪在这间舒适的房间奇迹般地住到了活动结束。

老板慈爱地笑:我对你们的大挑战十分支持,希望你们借此提前体验社会的“痛打”。

何莉也奇异地遇到了一个“妈妈一样”的老板娘。那是到合肥的第二晚,她沿着本地批发市场墙上的招聘电话一个个拨打,打到一个厨具店老板娘,一听说她是大学生,老板娘就直接让她来上班了。老板娘说,她有个女儿刚考上研究生,想找暑假工也没找到。店铺没有员工宿舍,老板娘把何莉接到了家里,为了让她住得安心,她特地安排丈夫与儿子去了另一处房子。

住宿方面的帮助至关重要,在大城市,最便宜的青年旅社也要30元一天,对于真正的日结工而言,工资仅够抵消昂贵的交通与餐食。

第二天,在一家餐饮店,女孩何一终于找到了“完美工作”——做服务员,包吃住,半个月工资1000元。然而,当她跟着女同事走向宿舍,心情一路坠到谷底。光明的大厦背面是阴暗的城中村,二者隔着一条二百多米的漆黑小巷,积水密布,没有路灯,入口堆满溢出垃圾的垃圾桶。宿舍四人一房,上下床,男女混住,屋里堆着食物垃圾,地上爬着蛆。

她问那位同龄女同事,你在这里住了多久?两年,女孩说,她高中毕业就来了,一直没告诉过家人。似乎是看出了何一对居住环境的嫌弃,女孩的脸上有些不自在。

当晚,何一辞去了那份来之不易的工作。领她来的女孩没有多说,朝着相反的方向转身回了小巷。

我想走出去

找不到工作的深夜,唐韦豪总是在广州的街头游荡,然后怀疑起参加这个活动的意义:为什么不拿这么多宝贵的时间来准备考研,却在这边到处轧马路浪费时间?

前两天,唐韦豪“不自量力”地去了越秀区很多家写字楼求职,但做保安也至少要本科毕业,这对他冲击很大。原本,他想用这个暑假的体验来回答,是否选择考研,“现在我体会到社会生活的艰辛了,更加坚定了考研的决心。”

在我们访谈到的十几位学生里,几乎所有人都表示了考研的打算,尽管他们都知道有多难。高宇凡听说,一个毕业两年的学长一直住在学校附近,考了两年都失败了,就为了摆脱二本,考上重点。

孙紫迎也被深深地冲击了。面试一个夏令营的兼职班主任,面试官本来对她很满意,最后问了句,你是上海哪所大学的学生?接下来她被请出房间,“我们只要上海的大学生。”现在,她再次确认了自己的位置,“我们这种学历,别说去上海了,稍微一线的城市都是不够的。”她原本打算毕业后直接就业,现在她决定考公,“之前我没接触过社会。”她从未如此深刻地感受到自己对稳定的渴望。

只有叫何一的医学院女孩的转变有点不同。在其他人眼里,她也许有点古怪,首先是情绪不太稳定,容易哭泣与崩溃,还有人说,她像“这辈子没见过外国人一样”,一见到外国人就搭讪。她说,之所以报名这个挑战,就是想走出家门,走出湖北省。在此之前,学校有一个去匈牙利的访学活动,她特别想去,但访学需要个人自费两万,妈妈掏不起。

何一出生在广州番禺,母亲在广州开工厂,但因父亲赌博输光了家中积蓄,母亲只得卖掉工厂,带着她返回家乡,一个湖北的小县城。从小,她一直是父母眼中的乖乖女,母亲性格要强,经历了重大挫折后,逐渐将对成功的期待转移到了女儿身上,她希望女儿全心投入学习,严格限制她的交友和外出活动,并总是对她不满意。

为了走出家门,脱离掌控,她一路“奋斗”。她对我讲述着自己是如何一路厮杀进县城最好的高中,又如何从班级的倒数几名,考进班里前20名。然而到高考当天,她急性肠胃炎发作,最后只能进入这所离家不远的二本学校。这是她“走出去”路上最大的失败。

上大学后,她憋着一股劲拼命读书,大一期末考时,考取将近满分的绩点。她心想,只要成绩足够好,以后就可能跳出这个城市。然而到了大二,几门医学的专业课对她来说实在太难,她的绩点一下掉落到1点几,还挂了一门课。虽然通过了后来的补考,但她登录教务系统时才发现,补考的分数前有一行“没有及格”的红色字迹。这行红字成了她的心魔,那段时间,内心无处排解的压抑击垮了她,她确诊了抑郁症,住了几个月的院。

原本,她希望考研去大城市,离开湖北省,但父母担忧她的精神状况,经常劝她放弃,毕竟本校毕业后回县城的小医院工作也是足够的,她一度被说服了。

在合肥做炸鸡店收银员的日子里,她最大的“收获”是与一位澳大利亚学生的友谊。最初这个外国人只是瞟了炸鸡店的招牌一眼,对她笑了一下就走开了,而何一“抓住机会”,追了上去,连说带比划,在她的游说下,“澳大利亚”成功地买了一份无骨鸡块。

配餐时,她告诉这个澳大利亚人,“感觉我被束缚了很久,好想有天能出去看看。”“澳大利亚”鼓励她坚持自己的想法。聊着聊着,他说,这是他第一次来中国,明天就要走了,可以在合肥玩些什么?于是何一还自荐成为他半天的导游。

“澳大利亚”问她,你以后想去哪个国家留学?何一回答他,我会去澳大利亚。采访回溯到这里,我问何一,留学费用怎么办?她想了会儿说,出国肯定付不起,但未来去大城市是可以的,反正,大城市跟外国人交流的机会多。

经过合肥之旅,她走出去的愿望重新被點燃。只不过,对她而言,通往外界的桥只有一条,还是考研。

走出一场恐怖游戏

现在,61名大学生全数完成了15天绝地生存,但这次挑战的余震并未结束。老师与回来的队员聊天,听到最多的话是“我之后一定要好好学习”。这显然是学校乐意看到的。宣传层面上的效果更喜人——至少有15家媒体对此做了报道。

这场生存大挑战在2007年就举办过,之所以在今年突然重启,缘于学校对学生就业状况的担心。在学校看来,很多学生不是不能,而是不愿意就业,毕竟校方每年给学生提供的就业岗位远远超过学生人数。班主任调查历年毕业生就业情况,总是发现有些人回了家,“无所事事。”

老师们多次在采访里坦露,想通过这次活动,“增加就业的经验”、“增加学习的劲头”,看起来,两种目标都达成了。老师正在召集学生组成“生存大挑战宣讲团”,要开学后在全校巡讲,将这种“教育”成果“传递”到更多人身上。

不过,在这个暑假,学生们听到的说教已经够多了。高宇凡在游泳馆工作时,一位三十多岁的单身游泳教练就常抓着他说,现在的丈母娘常常要求女婿月入过万,哪有那么多人月入过万?整个合肥能有一万个人月入过万吗?此番话是为了“教育”这个懵懂的男孩,挣钱不是那么容易。

何一在快递驿站找工作时,快递小哥也教育她,学校给你们这么一个机会,不是让你们女孩子来搬快递的,毫无意义的事情你们就不要做了。

那什么是有意义的工作呢?

我想起在一个法学类公众号上看到的一名学生对送外卖的自述,《关于我X大硕士毕业爱上送外卖这件事》,作者把送外卖形容为现实世界中的原神游戏,商家是“未解锁的锚点”,外卖员通过送外卖,可以在日常生活之外“解锁更大的地图,发现新的城市秘境”。

一个211大学的硕士也许有“资格”开玩笑说爱上了送外卖,但对于一个普通的二本学生而言,他们很难将这种体力劳动视做一种新奇游戏,或者说,他们很难觉得自己离这种生活很远。刚在炸鸡店收银时,何一总是出错,总为店长的脸色担惊受怕。现在何一领悟了,“如果以后不能凭学识进一些合适的岗位,就得一辈子待在这种地方看人脸色。”

“解锁未解锁的锚点”,学生们也都畅想过,唐韦豪曾计划,“要用自己的脚丈量广州的每一寸土地”。在广州的前几天,他确实日均行走超过20公里,但大多数时候只是去往一次又一次失败的招聘。后来,他在一家甜品店当服务员,并在老板有意无意的“消失”下,逐渐发展到包揽包括制作甜品、清扫、端盘、洗碗、收银在内的所有工作。因为暴走与长时间的站立,工作的第二天,他就发现自己大脚趾和小脚趾两边分别起了一个水泡。

忙于工作时,他感觉不到水泡的存在。我们问他,后来什么时候挑破了这几个水泡?他说,其实我一直都没有管它,水泡到现在都还没有消退。

在这所位于湖北四线城市的大学里,不少生源就来自本省下面的县城和村庄,大多学生的父母都在大城市打工。结束在广州的挑战后,唐韦豪没有直接回家,而是先去不远的深圳见妈妈。妈妈在工地工作,在工地的平房宿舍里,他坐了5小个时,就坐上火车回家了。

唐韦豪跟着爷爷奶奶在农村长大,从小他的父母就像候鸟辗转在不同的沿海城市,只在过年回家一次。他有时去看望他们,但他对不同大城市的记忆也仅限于工地区域。爸妈在家时总会阻止他做家务,也很少对他提及工地的辛苦,只是劝导他多用时间去学习。父母希望他毕业后就留在本地当个医生,但他自己希望的,是去大城市,他想读博士。

每个月,爸妈给他1200元生活费,他偶尔在学校做监考赚零花钱。有一个月,因为多了几次同学聚餐,他花超了200元,父母问了原因,没有责怪他。成长的经历结成的最大果实,是内向,他第一次意识到自己内向,是和同学一起聚餐,他坐在角落,几乎没人主动找他说话。这次大挑战里,有次同伴嘴灵,多恳求了一句,很快就得到了工作,而他却等到了第四天。

黄博世是剧本杀的资深玩家,曾经,剧本杀最吸引他的是体验不同人生的感觉,然而,当它变成工作后,魔法消退了。店里没有窗户,整日亮着灯光,分不清白天黑夜。玩家们喜欢熬夜玩到快天亮,下班后的黄博世就睡在店里的懒人沙发上,常常睡着睡着就被大灯“啪”地晃醒,一位保洁阿叔提着扫帚进来,他才知道到第二天了。活动结束那天,黄博世瘦了十斤。

他带过一个恐怖向的本子,在其中,他扮演一个“变态”NPC。带本前,他需要经过三次考核,每过一关,黄博世都要模仿一次,渐渐地,他觉得自己快成变态了。3天后,他第一次走出店门,那是一个下午,广州东站旁车流如梭,噪声涌来,一切像不是真的,他喊了一声,“活着真好啊!”他一度担心自己走不出角色。

采访结束,他向我调侃,现在,屬于我的大挑战开始了,“你在北京生活,比广州还可怕吧?”我说是的,在北京我从来不敢进线下的商场买衣服。他笑了,“我还是在幻想里再活一段时间吧。”他庆幸地回到学生的角色里,截止到我们谈话那天,他正在享受属于他的真正的学生假期。

(文中受访者皆为化名)