水稻红螯螯虾种养模式综合效益评估指标体系探讨

2023-12-13王凯徐志豪李佳丹詹柴

王凯,徐志豪,李佳丹,詹柴

(宁波市农业科学研究院,浙江 宁波 315040)

习近平总书记多次强调,要把保障粮食安全摆在突出位置,加快转变农业发展方式,探索出现代化农业的更多经验。2021年,浙江省召开全省农业高质量发展大会,把“科技强农、机械强农”作为转变农业发展方式、促进农业提质增效的重要抓手。在保障粮食安全生产的基本前提下,稳步提升农业生产的综合效益成为当前我国农业必须实现的目标和未来发展方向。而稻虾种养模式作为一种将种植业和水产养殖业有机结合的立体生态农业,能够实现稻虾共生、生态循环、农民增收的效果[1-2]。近年来,浙江宁波、嘉兴等地积极探索水稻红螯螯虾种养模式,得到了相关农业经营主体的高度评价,可以说基本实现了农业提质增效的目标。但水稻红螯螯虾种养模式能产生怎样的综合效益?如何衡量?这就需要我们根据水稻红螯螯虾种养模式的特征,构建一套科学的综合效益评估指标体系,从而实现对水稻红螯螯虾种养模式综合效益的量化评估。但由于这种稻渔共生模式刚刚兴起,与传统的稻渔共生有明显的差别,选择哪些指标进行衡量还需要斟酌,为此,课题组在分析现有文献的基础上,结合若干业内专家的意见,采用专家打分法,结合层次分析法构建形成一套综合评估指标体系,并通过专家打分法确定指标权重,供研究参考。

1 水稻红螯螯虾种养模式简介

我国“稻渔共生”历史悠久,最早可以追溯到1 200年前[3]。“稻渔共生”按照养殖渔类的不同,可以分为稻虾共生、稻鱼共生、稻蟹共生等等,根据《中国稻渔综合种养产业发展报告(2020)》,我国稻虾模式的种养面积占稻渔综合种养总面积的47.7%,稻虾模式的农产品产量占稻渔综合种养总产量的60.84%;按照种养方式的不同,可以分为在稻田内直接放养和在稻田周边挖沟养殖,传统的“稻渔共生”模式主要是在水稻田中直接养殖,而本研究所说的水稻红螯螯虾种养模式属于后者。下面本研究以宁波地区的做法为例,对水稻红螯螯虾种养模式作简要介绍。

1.1 种养品种及时间介绍

红螯螯虾(俗称“澳洲小青龙”)原产于澳大利亚,肉质结实、滑脆,味道鲜美香甜,与海水龙虾肉质相似,其出肉率(30%左右)远高于克氏原螯虾(14.4%)[4],宁波农业经营主体所购买的种苗均来自于浙江省淡水水产研究所。因水稻红螯螯虾种养模式用药非常少,水稻建议选择抗虫性、抗病性比较强的品种,宁波地区水稻品种选择为甬优系列杂交水稻,多数是甬优15、甬优1540等。虾苗最早4月中下旬进行投放,8月中旬前后大量上市;水稻于6—7月进行种植,10月底至11月中旬收割。

1.2 种养技术要点介绍

水稻红螯螯虾种养模式在浙江地区刚刚兴起,目前还没有形成完整的操作技术规程,本研究根据宁波地区的实践,将技术要点概括如下:(1)养殖区域的打造,选择集中连片的水稻田20 010~133 400 m2,在水稻田四周开沟,其中一面留出一条机耕路,环沟宽3~4 m,深1.5~2.0 m,坡度比在1.0∶1.5左右,环沟面积不超过整体种养总面积的10%;(2)养殖水草种植,对养殖沟进行清淤,在养殖环沟底部种植适量水草,或者水生蔬菜、漂浮植物等,起到净化水质以及遮阴的作用;(3)在将养殖用水引入养殖环沟之前,需要在净水池中进行沉淀处理。沉淀后的水还需要进行消毒处理,以防止潜在的病原体对养殖生物造成危害。消毒方法可以选择使用漂白粉等消毒剂。在实际操作过程中,应确保消毒剂浓度和处理时间适宜,以达到有效消毒效果;(4)安装增氧设备,根据种养规模的大小,在养殖环沟中安放适量的爆气增氧设备;(5)减肥减药,在虾苗投放之后,水稻田中基本不使用化肥、农药,减少农业面源污染,给红螯螯虾提供良好生长环境。其他技术要点还包括喂食、水温控制等,因本研究重点是指标体系构建,这里不展开介绍。

2 指标体系构建

2.1 相关研究综述

我国“稻渔共生”历史悠久,学者们对“稻渔共生”的效益从不同层面进行了研究,概括起来有以下3个方面。

2.1.1 “稻渔共生”对经济效益的影响

有学者从投入和产出2个层面选取指标进行评估,投入指标分别选取了土地投入、劳动力投入、资本投入(苗种、肥料、病虫害、机械)等作为具体指标;产出指标细分为期望产出和非期望产出,把农户从事水稻单作或稻虾共作得到的生产收入作为期望产出,把化肥溢出的面源污染量视为主要的非期望产出[5];有学者选择湖南省南县作为研究对象,仔细比较了稻虾种养模式与中稻单作模式的投入产出情况,认为稻虾种养模式的产投比提高了0.5[6]。

2.1.2 “稻渔共生”对生态效益的影响

稻虾共生模式中虾的扰动可以改变稻田土壤的生物肥力,而土壤的肥力又与植物根系分泌物的含量和组分密切相关[7];长期稻虾共作可以显著提高稻田土壤中各粒级团聚体内的有机碳含量,改善土壤结构,从而提高稻田土壤的生物肥力[8]。水稻结实期根系分泌有机酸和氨基酸的含量显著升高,从而改变了根际微生物群落的多样性和优势菌群的丰度,影响了水稻对养分吸收和转化的能力,进而促进了水稻的产量[9-10];还有研究[11]认为,水稻种植水体溶解氧含量和pH值均高于传统养殖池;在相近虾苗放养模式下,水稻种植水体氮、磷含量以及沉积物总磷、有机质含量等指标均低于传统养殖池;水稻和小龙虾的互利共生能够抑制稻田的病虫草害[12],减少温室气体的排放[13],改善稻田生态系统和农业生态环境;有研究[14]对浙北地区典型的稻虾综合种养与单一稻田模式下的稻谷品质和质量安全进行了系统性的对比分析,发现稻虾综合种养模式对稻谷品质不会产生负面影响。

2.1.3 “稻渔共生”综合性效益评估

有研究[15]选取了稻虾共生和稻菜轮作2种模式,从经济效益、生态效益、社会效益3个层面进行了比较,但这一对于生态效益的分析,基本是定性描述,缺乏定量分析;把农民人均纯收入、单位播种面积农业GDP等指标作为经济效益指标,把单位面积化肥、农药施用量等作为生态效益指标,把人均粮食产量、农村从业人员数量作为社会效益指标,对湖南省辰溪县的稻鱼共作模式效益进行了评价,但这些评价指标中缺乏土壤环境的评估[16]。

总体上,多数研究选择的是对“稻渔共生”的一个层面进行评价,比如只针对投入产出、土壤环境、水环境等,部分综合性的评估研究中,存在部分评价层量化指标缺乏、指标科学性、合理性不强的情况;部分研究综合效益评估时对社会效益一起进行评价,多数以文字性的定性描述为主,缺乏有效的量化分析。水稻红螯螯虾种养模式刚刚兴起,导致学术界针对该模式的综合效益评估指标基本空白。

2.2 综合效益评估指标体系的构建

本研究借用层次分析法的思路,把水稻红螯螯虾种养模式综合效益的评估指标体系分为目标层、准则层及方案层,其中目标层是水稻红螯螯虾种养模式综合效益,准则层是经济效益、生态效益、社会效益,方案层是具体的评价指标[17-18]。关于综合评估,通常可以分为经济效益、生态效益和社会效益3个层面,本研究将从这3个层面构建水稻红螯螯虾种养模式综合效益的评估指标。在现有研究的基础上,本研究根据水稻红螯螯虾种养实际,结合业内专家意见选择具体评价指标,在评价指标确定后,直接向专家进行咨询,根据专家评价结果,确定各项指标权重。

2.2.1 经济效益指标的选择

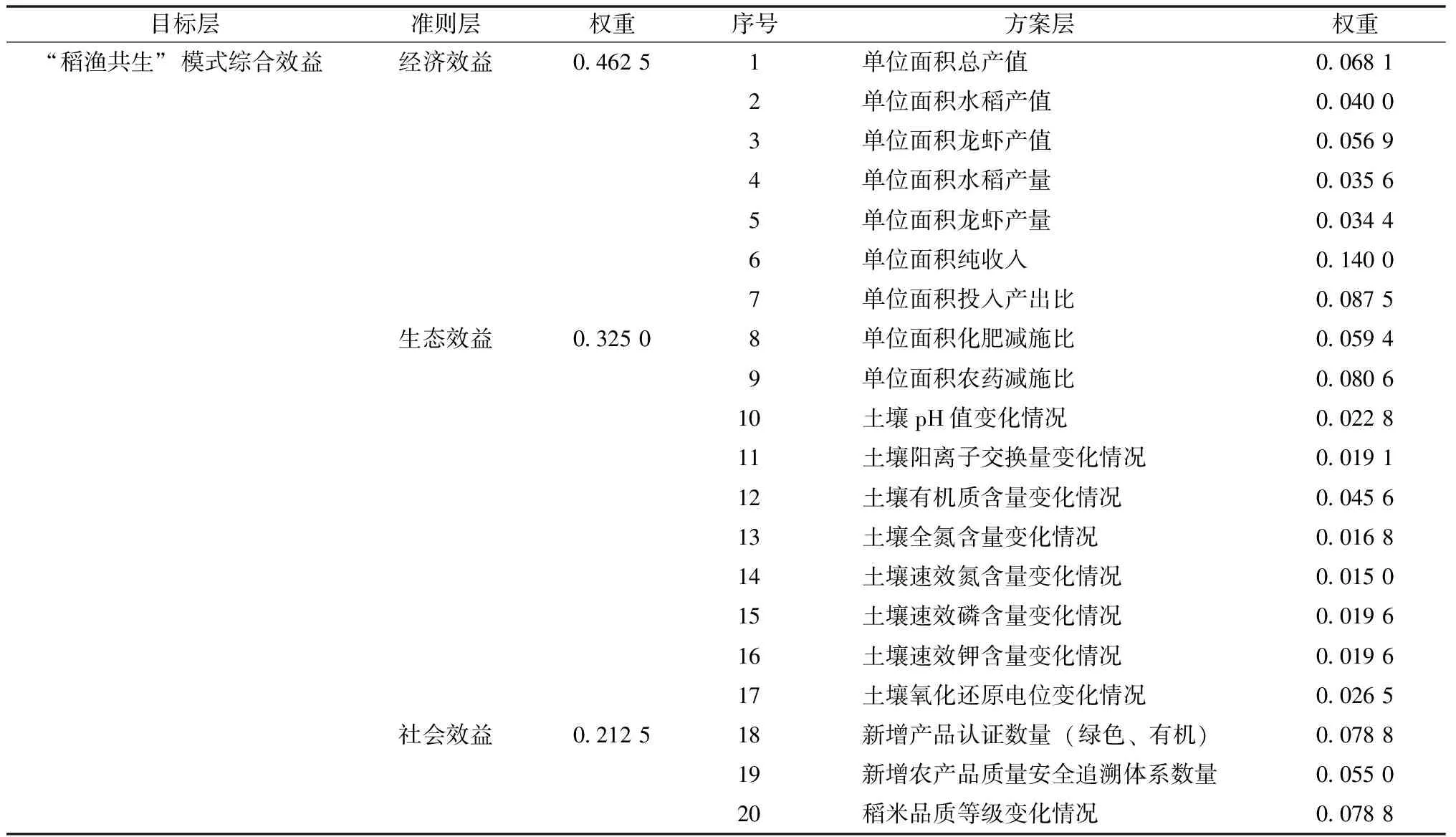

对于经济效益,基本上从投入和产出2个层面进行衡量:对于投入指标,应当包括农田基础设施改造、生产物资资料购买、种收成本、日常管护成本等,其中,农田基础设施改造成本包括挖沟、引水、水体消杀净化、水草种植等为打造科学的养殖环境而进行的投入,生产物质资料包括水稻种子、化肥、农药、虾苗、虾饲料、养殖用药、增氧设备等,主要是生产环境的直接物质资料投入,种收成本主要是水稻的播种与收割、龙虾的捕捞成本,包括机械使用和用工等,日常管护成本主要是日常生产管理中的劳动力投入。产出指标主要是产量、产值2个部分,分别是水稻产量、龙虾产量,水稻产值、龙虾产值。理论上说,水稻红螯螯虾种养模式所生产的生态稻、生态虾,具有更高的品质,我们假设产量相同时,产值与品质成正比。为了便于量化比较和分析,在经济效益一块,最终确定了7项指标,分别是单位面积总产值、水稻产值、龙虾产值、水稻产量、龙虾产量、纯收入、投入产出比(表1)。

表1 水稻红螯螯虾种养模式综合效益评估指标体系

2.2.2 生态效益指标的选择

对于生态效益指标,通常包括3个部分,即肥药使用量、土壤条件改变情况、水环境改善情况,但在水稻红螯螯虾种养模式中,本研究认为水体处于流动状态,并且需要种植水草、定期增氧,水体前后已经发生了变化,且人为的干涉较多,没有明确的可比性,因此,把水环境作为衡量指标意义不大,本研究只选取肥药使用情况、土壤条件变化情况作为衡量指标,其中,肥药使用情况是单位面积化肥和农药使用量、土壤情况,主要通过土壤pH值、氧化还原电位、土壤阳离子交换量和土壤有机质、全氮、速效氮、速效磷、速效钾含量等指标进行衡量。

2.2.3 社会效益指标的选择

对于社会效益,很多研究采用定性描述的方法,本研究认为该模式下的社会效益主要包括2个层面的内容,一是农产品质量安全监管,可以用新增农产品质量追溯体系的数量来衡量;二是农产品品牌打造,可以用新增产品认证数量、稻米品质等级等指标来衡量。

通过上述分析,本研究将通过专家咨询法所确定的水稻红螯螯虾种养模式综合效益评估指标体系及权重列表如表1。

3 结论

本研究认为,这套指标体系有如下特点:一是针对性较强,根据水稻红螯螯虾的种养特点进行研究,与现有研究中传统的稻渔共生模式进行区分,尤其是生态效益指标中剔除对水环境的评价;二是系统性较强,本研究通过走访部分规模化的种养主体,咨询若干业内专家,全面考虑水稻红螯螯虾的种养细节,主要评价指标覆盖到经济、社会、生态3大层面;三是可操作性较强,本指标体系所选择的评价指标全部为定量指标,指标数据来源于实际生产、检测、行业主管部门等方面,数据可得性、可操作性较强。由于水稻红螯螯虾种养模式刚刚兴起,本指标体系的构建当前还停留在理论层面,后续根据指标体系,选择若干基地进行跟踪,连续采集相关数据,对评估指标体系的有效性与适用性进行进一步的调整和完善。