土耳其议会选举制度的历史演变、现实图景与影响

2023-12-11沈莎莉

沈莎莉 昝 涛

选举制度是现代国家政治制度的重要组成部分,更是一个国家政权合法性的重要来源之一。历史上的早期选举,普遍认为产生于西方,发源于古希腊的直接选举。而近代西方选举制度,伴随着资产阶级议会制度的产生与发展,是在同封建势力反复斗争的过程中,在继承与借鉴古代社会选举制度的基础上,为适应资产阶级的政治统治和民主政治发展的需要而逐步产生的。(1)[日]森口繁治:《选举制度论》,刘光华译,廖初民点校,北京:中国政法大学出版社2004年版,点校前言,第1页。在这个意义上,考察现代土耳其选举制度的变迁,有利于我们认识非西方国家政治发展的某些面向。

选举制度的发展变化首先是由社会经济基础决定的。同时,作为社会政治制度的组成部分和民主政治的运行机制,选举制度的发展又与民主政治制度的发展具有密切联系。(2)王浦劬:《选举的理论与制度》,北京:高等教育出版社2006年版,第17页。尽管现代社会对于民主政治有着不同的定义与分类方式,但不可否认的是,选举制度已成为当今民主国家的基本要素。对土耳其这样一个有着百余年议会制传统的国家而言,议会选举是政党获得议席乃至确立其执政地位的根本途径,体现了政党权力合法化的过程,同时,选举制度也是一种“游戏规则”。理论上,没有哪个“玩家”即政党能在不遵守“游戏规则”的前提下参与博弈。

选举制度不仅是土耳其大国民议会产生的根本依据,也是土耳其国家政治文化的有机成分。2017年,土耳其通过修宪公投,将政治体制由议会制改为总统制。这一转型使选举制度在2018年经历了重要变化,对大选结果乃至国内政党版图产生了深远影响。而在2023年大选中,埃尔多安带领正义与发展党(AKP)继续凭借执政党及所在联盟的优势地位,在议会选举中提前锁定胜局,为其赢得第二轮总统选举并继续执政奠定了坚实基础。

2023年不仅是土耳其的大选年,更是土耳其建国一百周年。在这一特殊时间节点,从历史角度对该国选举制度进行系统梳理,对于理解当下土耳其国内政治,具有重要参考意义。因篇幅所限,本文依循土耳其的政治语境(3)必须指出,在土耳其的语境中,“大选”(genel seçim)一词往往指的是议会选举,因此,土耳其学者讨论“选举制度”(seçim sistemi)时,更多是在讨论议会选举制度。这一语境现象的背后恰恰反映出,议会民主制在土耳其政治文化中具有持久影响力。2018年土耳其改行总统制以来,反对派依然将强化议会民主制作为其政治纲领,体现了议会民主制在土耳其现当代政治传统中根深蒂固的地位。,仅就土耳其大国民议会的选举制度进行历时性探讨。

一、土耳其选举制度的研究现状

从学术史角度看,以往中国学者关于土耳其政治的研究多聚焦政党政治、教俗之争、军政(文武)关系、少数族群、意识形态等议题,而对政治制度史层面的探讨较少。(4)昝涛:《现代国家与民族建构:20世纪前期土耳其民族主义研究》,北京:三联书店2011年版;昝涛:《从巴格达到伊斯坦布尔:历史视野下的中东大变局》,北京:中信出版集团2022年版;昝涛:《奥斯曼—土耳其的发现:历史与叙事》,北京:北京大学出版社2022年版;李秉忠:《土耳其民族国家建设和库尔问题的演进》,北京:社会科学文献出版社2017年版;李艳枝:《伊斯兰主义与现代化的博弈:基于土耳其伊斯兰复兴运动的个案研究》,北京:中国社会科学出版社2018版;朱传忠:《土耳其正义与发展党研究》,北京:社会科学文献出版社2018年版;哈全安、周术情:《土耳其共和国的政治民主化进程研究》,上海:上海三联书店2010年版。中国学界对土耳其选举制度的研究具有明显的现实关切。一方面,自2017年土耳其修宪公投以来,一些学者围绕公投结果的影响及土耳其政治体制的变革进行了相关讨论,(5)李艳枝:《正义与发展党的总统制探索与土耳其的制度转型》,载《土耳其研究》2019年第1期,第95-114页;严天钦:《修宪公投对土耳其外交政策走向的影响》,载《国际论坛》2018年第6期,第22-29、75页;李游、韩隽:《土耳其修宪转向总统制的动因及影响》,载《国际论坛》2018年第6期,第9-15、74页。重点关注2018年总统制下的首次大选。(6)李亚男:《2018年土耳其大选探析》,载《国际研究参考》2018年第8期,第1-8页;王凤:《政治体制变革下土耳其首次大选及政策走向》,载《当代世界》2018年第8期,第60-63页。另一方面,既有研究往往更倾向于以政党政治的视角对选举的背景和结果进行分析,对于土耳其选举制度本身,如选举制度的具体内容、类型、其产生及演变、新的阶段性特征,基于文本的选举法研究等具体问题,尚未给予足够重视,研究也不够深入。

国外学者,尤其是土耳其学者,在该领域的研究成果较为丰富。(7)鉴于本文主要探讨大国民议会的选举制度(Milletvekili Genel Seçimi Sistemi),土耳其学者关于地方选举制度的研究成果不在罗列范围。从具体内容来看,相关研究主要涉及土耳其选举制度的类型(8)Ergun Özbudun,“Seçim Sistemleri ve Türkiye,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,1995,C.44,S.1; Türkiye Büyük Millet Meclisi Aratrma Hizmetleri Ba Dünyada Seçim Sistemleri,1.Bask,Ankara:TBMM Basmevi,Eylül 2020.、选举制度与政党政治的联系(9)Betül Ünal,“Türkiye’nin Yeni Sisteminde Seçim Öncesi Gümühane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,C.10,S.2,2019,ss.321-328; Emre Savut,“Geçmiten Bugüne Türkiye Siyasetinde Seçim Mi? Zorunluluk Mu?,” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,C.39,2020,ss.33-48; Sezin Aydemir,“Seçim Sistemlerinin Siyasal Hayattaki Etkileri ve Türkiye “Elections,Parties,and the Party System,” in Alpaslan Özerdem and Matthew Whiting,eds.,The Routledge Handbook of Turkish Politics,London and New York:Routledge,2019,pp.83-102; Atl Cem Çiçek,Adem Çelik,Berkan Hamdemir,eds.,Siyasal Partiler,Seçim Sistemleri ve Türkiye,:Gece Akademi,2018; Ergun Özbudun,Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi, 2016.、选举制度在民主化进程中的角色(10)Mehmet Ö.Alkan,“Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Geliime Etkileri,” Anayasa Yargs,C.22,S.1,2006,ss.133-165; Ergun Özbudun,Contem ̄porary Turkish Politics:Challenges to Democratic Consolidation,Boulder:Lynne Rienner Publishers,2000,pp.74-80.、选举制度中的选民因素等。(11)Aye Erkmen,“Türkiye’de 1950 ile 2002 Yllar Arasnda Uygulanan Genel Seçim Sistemlerinin Halk Etkisi,” Gaziantep University Journal of Social Sciences,C.17,S.3,2018,ss.1225-1247.此外,一些学者对选举制度与选举门槛的改革提出了建议。(12)M.Yavuz Sabuncu,“Seçim Barajlar ve Siyasal Sonuçlar,” Anayasa Yargs,C.22,S.1,2006,ss.191-197; Sami Zariç,“Türkiye’de Seçim Baraj ve Avrupa Ülkelerinde Durum,” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,C.37,2019,ss.247-259; Adnan Küçük ve Yasin “Cumhurba Hükümet Sisteminde Milletvekili Seçim Sistemi Önerileri,” Liberal Düünce Dergisi,C.23,S.90,2018,ss.7-33; ükrü Nianc ve Abdülkadir Özdemir,“Dünyada Uygulanan Seçim Sistemleri I Türkiye için Alternatif Seçim Sistemi Önerileri,” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,C.21,S.2,2017,ss.723-745; Yetkin Çnar ve Türkmen Göksel,Türkiye’de Yeni Seçim ve Cumhurba Hükümet Sistemi’ne kin Saysal Analizler ve Politika Önerileri,TEPAV Yaynlar,No:81,2019.诚然,上述成果对研究土耳其选举制度具有极为重要的参考价值。但2018年以来土耳其选举制度的新变化,如选举联盟的出现、选举门槛的调整等议题,则更多出现在新闻媒体的讨论当中,严肃的学术成果相对较少。

考虑到当前国内学界对土耳其选举制度的研究仍有待深入,本文基于土耳其学界的现有研究成果,结合近年来土耳其政治的新变化,从政治制度史的视角分析土耳其选举制度的发展历程,在系统梳理土耳其共和国成立以来选举制度发展脉络的基础上,结合相关新选举法的文本,集中就选举联盟机制这一新现象展开进一步探讨。

二、土耳其共和国历史上的选举制度

对选举制度的理解和分类显然并非单一。若从狭义的角度,选举制度是指“向候选人和政党分派公职、把选票转换成席位的一种方法”,(13)[英]戴维·米勒、[英]韦农·波格丹诺:《布莱克维尔政治学百科全书》,邓正来译,北京:中国政法大学出版社1992年版,第219页。通常分为多数决定制、比例代表制、混合选举制。而广义的选举制度,还包括选举的政治原则、选举职位、选民资格的规定、候选人的产生方式、选区划分、选举机构、选举管理、竞选、投票、选举监督和选举诉讼等具体内容。(14)何俊志:《选举政治学》,上海:复旦大学出版社2009年版,序,第2页;王浦劬:《选举的理论与制度》,第8-14页。

阿伦·李帕特在其关于选举制度的实证研究中,曾提出几个向度对选举制度进行描述与分类。其中,最重要的两个向度是选举公式与选区规模。在选举公式下,选举制度往往被分为多数决定制、比例代表制和半比例代表制。选区规模则是一个选区应选的名额。选区规模越大,意味着选区可产生的代表数量越多,选举结果反映的代表性就越强。此外,李帕特在考察时还纳入了当选门槛与议会规模。前者意味着政党为取得代表权所需的最小支持程度,后者与选区规模相对,即立法机关的总议席。除了上述四个重要向度,他还提到了选票结构、政党名单等较为次要的变量。(15)[美]阿伦·李帕特:《选举制度与政党制度:1945~1990年27个国家的实证研究》,谢岳译,上海:上海人民出版社2008年版,第10-13页。

上述视角为我们提供了考察选举制度的大致范围。尽管如此,在具体实践中,各国出于自身的历史与国情,又发展出具有本国特色的选举制度。而选举制度的有效实行,则离不开选举法规的确立与应用。作为选举制度在法律层面的具体体现,选举法的每一次修改都直接影响政党参与选举的游戏规则,这在土耳其政治制度发展史上并不鲜见。与此同时,我们还应看到选举制度运行的特定环境与历史背景,而非局限于制度和法律层面的机械分析。历史上,土耳其选举制度的多次调整,往往是执政党为提高选举胜算而采取的策略,抑或是军事政变带来的结果,而这之后引发的权力斗争,在某种意义上也是选举制度调整产生的副作用。

(一) 一党时期的二级选举制(1923~1943年)

土耳其历史上的首部宪法,可追溯至1876年奥斯曼帝国颁布的《基本法》(Knn-Ess)。(16)在中文语境中,有时也译作《米德哈特宪法》或《1876年宪法》。该宪法为奥斯曼帝国确立了君主立宪政体。次年,奥斯曼帝国召开首届议会。一战期间,位于伊斯坦布尔的帝国议会为协约国所控制。1920年3月19日,穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克(Mustafa Kemal Atatürk,1881~1938)以安纳托利亚和鲁美利亚法律保护协会(AnadoluveRumeliMüdafaa-iHukukCemiyeti)名义,正式向土耳其地方发布选举通知。最终,每省各选出五名代表前往安卡拉。

1920年4月23日,首届土耳其大国民议会在安卡拉召开。作为对奥斯曼帝国政治遗产的某种继承,本届议会产生的437名议员中,除通过选举产生的新议员,还保留了奥斯曼帝国议会(OsmanlMeclis-iMebusan)的部分成员。由于各种原因,最终仅有337名议员得以完成任期。(17)“Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011,” YSK Web Portal,s.IX,https://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/1923-2011-MVSecimleri-Tuik.pdf,上网时间:2023年6月27日。随后,土耳其大国民议会于1923年6月举行第二届选举,修改首届议会通过的土耳其共和国宪法《基本组织法》(Tekilat-Esasiye),将议会选举周期由两年调整为四年,设定议会选举年龄等条件。最重要的是,第二届议会于1923年10月29日通过宪法修订,正式确立了土耳其的共和政体,凯末尔成为共和国首任总统。

在凯末尔时代,土耳其共和国先后实行过两次所谓“多党制民主”试验:于1923年成立进步共和党(TerakkiperverCumhuriyetFrkas),1930年成立自由共和国党(SerbestCumhuriyetFrkas)。尽管它们都是合法的反对党,但最后都因反对党影响力的提升、超出凯末尔的预计等原因遭政府取缔,在土耳其共和国早期的历史上可谓昙花一现。1938年,土耳其国父凯末尔逝世,伊诺努继任总统后,继续强化个人权力,维持了共和人民党一党执政的局面。(18)昝涛:《从巴格达到伊斯坦布尔:历史视野下的中东大变局》,第220-226页。

1942年,土耳其出台共和国历史上首部选举法即4320号《议会选举法》(4320SaylMebusSeçimiKanunu),在该法律指导下举行了1943年大选,这是土耳其共和国最后一次实行二级多数制的选举。该时期的选举制度一方面是对奥斯曼传统的继承,另一方面则反映了统治阶级对直接选举的不信任。有土耳其学者指出,在一党时期,单级选举制度(TekDereceliSeçimSistemi)并不被看好。二级选举制的支持者认为,单级选举并不适用于教育水平较低的社会。当时,民众还没有达到直接选举议员的成熟水平,可能出现误判,加之普通选民并不了解议员情况,因此不可能做出正确选择。(23)Mehmet Ö.Alkan,“Türkiye’de Seçim Sistemi Tercihinin Misyon Boyutu ve Demokratik Geliime Etkileri,” Anayasa Yargs Dergisi,C.23,2006,s.153.在此背景下,共和人民党实质上主导了该时期的议会选举,议会成员几乎都由凯末尔党人构成。尽管在1931年议会选举中,共和人民党在22个省份没有提名候选人,为无党派人士提供了参选机会,但后者必须满足“世俗主义”“共和主义”“民族主义”三项条件。(24)Güne,“Atatürk Döneminde Kamuoyunun Oluumu:Seçimler (1920-1938),” Atatürk 4. Uluslar aras Kongresi,Bildiriler,C.II,Ankara,ATAM Yay.,25-29 Ekim 1999,s.793.在此次选举中,共和人民党推荐的287位候选人成功当选议员,而22个省份产生的30个无党派议席中,(25)22省的30个无党派议席具体构成为:阿达纳、阿夫永、阿克萨拉伊等16个省份各1席,伊兹密尔、开塞利等5省各2席,伊斯坦布尔4席。尽管有194位候选人竞选,但最终只选出了20位。这20位无党派议员中,后来又有10位加入了共和人民党。出于各种原因,至选举结束后,议会无党派议席已由原先的30个锐减至8个。难怪有土耳其学者认为,鼓励无党派人士竞选的做法,实质上是凯末尔为在议会中更好地掌控共和人民党而采取的一种新策略。(26)Kenan Olgun,“Türkiye’de Cumhuriyetin 1950’ye Genel Seçim Uygulamalar,” ss.15-16.

(二) 名单多数制(1946~1957年)

(三) 比例代表制与顿特法的结合(1961~1977年)

1965年大选前,选举制度再次修改。根据大选前颁布的533号法案(533SaylKanun),顿特法被暂时取消,改为全国余票制(MilliBakiyeSistemi)。该制度的操作方式,是在各党完成选区的议席分配后,收集无法反映结果的选票,并重新分配给各党。该制度相较于顿特法的优势在于,这些无法反映结果的选票不仅未作废,还能使票数较少的政党获得少数席位。由于实行全国余票制的同时也不设选举门槛,小党在议席分配中的劣势有所缓解。这一调整主要得益于20世纪60年代初期土耳其国内政治较为宽松的局面,满足了部分政党对“代表权公平”原则的诉求。从选举结果来看,全国余票制的实施,使1965年大选后得票率仅为3%的土耳其工人党与得票率为2.24%的共和农民民族党,分别获得了15个和11个大国民议会席位。(33)T.C.Yüksek Seçim Kurulu,“1950-1977 Yllar Arasnda Yaplan Milletvekili Genel Seçimleri”.

全国余票制主张最大限度地满足代表权公平原则,尽可能确保小党也能获得议席,但正如该制度的确立伴随着政党博弈,其结果也不可避免地引发了议会中各党派的纷争。在经历1965年大选仅有的实践后,全国余票制遭到废除,1961年大选中首次使用的顿特法恢复,之后的1969年、1973年和1977年大选,都实行了无选举门槛的顿特法。

自1961年土耳其开始实行比例代表制以来,与名单多数制时期相比,越来越多的政党通过选举进入议会,其结果之一便是议会的稳定性遭到削弱。尤其是在20世纪70年代两次大选中,没有一个政党能够获得单独组阁的多数票,故不得不与其他政党组建联合政府。其中便包括民族行动党等采取极端路线的政党,这造成了政府的不稳定及短期政治危机。20世纪六七十年代土耳其经历的这些问题,实际上在联合执政经验不成熟的国家实施比例代表制较为常见。(35)Hikmet Sami Türk,“Electoral Systems and Turkish Experience,” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,C.43,S.1,1993,s.20当不稳定因素积累到一定程度,便会引发更大的危机,对土耳其而言,便是1980年的军事政变。

(四) 顿特法与双门槛的实施(1983~2015年)

此后的1987年和1991年大选除继续沿用双重门槛与顿特法的结合,还开始采用候选人配额制(KontenjanSistemi),即允许各党派在拥有六个或以上席位的选区,多提名一位候选人,票数最高政党所提名的额外候选人可当选议员。该制度于1986年土耳其选举法再次修订后,予以实施。候选人配额制有利于大党充分利用并发挥选区优势。选举结果的对比有力说明了这一点。在1987年议会选举中,厄扎尔领导的祖国党以36.3%的选票赢得64%的议席;而在1983年选举中,祖国党以45.1%的选票获得52%的议席。(36)T.C.Yüksek Seçim Kurulu,“1983-2007 Yllar Aras Milletvekili Genel Seçimleri,” YSK Web Portal,https://www.ysk.gov.tr/tr/1983-2007-yillari-arasi-milletvekili-genel-secimleri/3008,上网时间:2023年10月20日。尽管在1987年大选中,祖国党的得票率低于前一届大选,但所获议席数却增加了。在候选人配额制与选举门槛、顿特法的共同作用下,20世纪80年代,祖国党一党执政的局面逐渐稳固。

自1995年大选以来,土耳其便一直采用顿特法与10%全国门槛结合的议会选举制度,不再设置选区门槛。进入21世纪以来,议会选举制度逐渐固定下来,直到2017年宪法修正案通过。尽管该时期议会选举制进入稳定发展时期,但议会的功能开始发生变化。2007年10月通过的修宪草案,除将议会选举周期由五年改为四年外,还规定土耳其共和国总统由全民直选,不再由大国民议会选举产生。总统选举周期由七年改为五年。(38)Resm Gazete,“5678 Sayl Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnn Baz Maddelerinde iklik Yaplmas Hakknda Kanun,” T.C. Resm Gazete,16 Haziran 2007,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06/20070616-1.htm,上网时间:2023年6月28日。在2014年总统选举中获胜的埃尔多安,由此成为土耳其共和国首位全民直选的总统。这对土耳其在下一届选举中实现由议会制向总统制的转型,可谓迈出了关键一步。

三、土耳其选举制度的新发展

2018年6月24日,土耳其同时举行大国民议会选举与总统选举,这是土耳其自2017年宪法修正案通过以来的首次大选,标志着总统制在土耳其正式确立,政体发展进入新阶段。总统职位性质的根本改变,必然对选举制度调整提出要求:议会选举方面,大国民议会席位由550席增至600席;议员选举年龄由25周岁降至18周岁,无需服兵役经历,并且禁止与军队有关联的人参选议员;议会选举周期由四年延长至五年。总统选举方面,总统候选人需要获得至少一个政党或10万选民的支持,该政党在上届选举中需单独或与另一政党共同获得不低于5%选票,总统当选后无需退出所在党党籍。2017年的宪法修正案还规定,议会选举与总统选举在同一天举行;总统本人或议会五分之三的赞成票,可决定重新选举;如果在总统的第二个任期内,由议会决定重新选举,则总统可再次参选。(39)Resm Gazete,“Türkiye Cumhuriyeti Anayasasnda iklik Yaplmasna Dair Kanun,” T.C. Resm Gazete,11 ubat 2017,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm,上网时间:2023年10月27日。上述选举基本规定的调整,反映了权力天平向总统发生某种倾斜。在此背景下,尤其是在总统制正式建立过程中,一种新的机制——选举联盟正式诞生了。

选举联盟的性质,本质上是政党的某种合作形式。因此,它的出现,既反映了政党之间的权力分配,也直接影响着大选后的政治格局。

尽管政党研究在中国的土耳其研究中并非冷门领域,中国学者对土耳其政党政治的研究也不局限于单一主题。但自2018年共和联盟与民族联盟成立以来,中国学界尚未针对这两大政党联盟,以及制度层面的选举联盟进行过深入探讨。对选举联盟机制作进一步分析,有助于我们更好地把握土耳其选举制度的发展变化。

(一) 选举联盟的历史雏形

2018年两大政党联盟的成立并非土耳其政党在选举中首次合作。在土耳其共和国历史上,政党曾尝试过选举联盟,但多以失败告终,即便最终顺利组建联盟,也并不具有相应的法律地位,更多是一种党派之间松散的合作。从该角度而言,它们或许是选举联盟早期发展的历史雏形。

1946年,土耳其进入多党时代,政党间的选举合作亦开始出现。20世纪50年代,民主党权力集中的政治环境,为其他政党的选举合作提供了外部刺激。由于1950年、1954年及1957年三次大选皆实行“赢者通吃”的名单多数制,20世纪50年代数次大选中获胜的民主党占据议会多数席位。不合理的议席分配格局、民主党一党独大的局面,促使其他政党开始探索新路径,谋求扩大自身在议会中的话语权。

1980年政变后的三年间,政党活动被取消,军人托管政府,直到1983年大选,文官政治才得以恢复。但1983年大选中,各政党及整个选举进程都处于国家安全委员会严格的监控之下,政党合作竞选更是难上加难。此外,1983年至1991年间双重门槛的实施进一步挤压了小党的生存空间,尤其是1987年和1991年大选实施候选人配额制,使选举的天平倾向于大党一边。

在此期间,厄扎尔领导的祖国党日益壮大并成为执政党,该党在执政上呈现出怀柔和温和的政治风格。政治环境的日渐宽松是祖国党执政时期土耳其政治发展的重要特点。(45)哈全安、周术情:《土耳其共和国的政治民主化进程研究》,第135页。随着政府逐渐减少1980年以前对政党和政党领导人的限制,一些新的党派在以往政党的基础上活跃起来,并试图进入议会,争取更多话语权。

然而,对于势单力薄的小党而言,合作竞选依然不失为跨越选举门槛的重要手段。1991年大选前,社会民主平民党与民主左翼党再次尝试合作,但依然未能成功。在右翼阵营方面,民族主义奋斗党与改革主义民主党候选人宣布以繁荣党身份参与竞选。民族主义奋斗党与改革主义民主党代表,以繁荣党代表的身份成功进入议会,这三个政党的合作获得了预期结果。(48)Ruen Çakr,Ne eriat ne Demokrasi:Refah Partisini Anlamak,:Metis Güncel,1994,s.27.

1995年大选取消选区门槛后,议会选举统一实行10%的全国门槛,加之大国民议会席位扩充至550席,政党合作更加活跃,(49)Emine Yavagel,Temsilde Adalet ve Siyasal Açsndan Seçim Sistemleri ve Türkiye’deki Durum,Ankara:Nobel Yayn,2004,s.178-179.尤以右翼党派更具代表性。一是正确道路党主席坦苏·齐莱尔尝试与民族行动党、民族党以及新党结盟,但因民族行动党决定单独竞选而宣告失败;二是梅苏特·耶尔马兹领导的祖国党提议与大团结党及新生党合作,最终大团结党成员以祖国党身份参加竞选。(50)Hakan Mehmet Kiri,“Parti Sisteminde Kutuplama ve Türk Parti Sistemi Dergisi,C.44,S.4,2011,s.56.在左翼阵营中,共和人民党领导人德尼兹·巴依考提议与民主左翼党合作,但未得到比伦特·埃杰维特响应。此外,人民民主党(51)人民民主党(Halkn Demokrasi Partisi,HADEP),该党与2012年成立的人民民主党(Halklarn Demokratik Partisi,HDP)为两个不同政党。与社会主义执政党的合作尝试也宣告失败。(52)Hasan Celal Güzel,“Seçim Ylan Hikyeleri,” Radikal,22 Nisan 2007,http://www.radikal.com.tr/yazarlar/hasan-celal-guzel/secim-ittifaklarinin-yilan-hikyeleri-812080/,上网时间:2022年12月4日。

在2011年和2015年大选中,一些小党出于跨越选举门槛这一共同目标而选择合作。2011年大选中,独立土耳其党与民主党合作参选。(59)“Alt Parti Seçimden Çekildi,” Sabah,11 Nisan 2011,https://www.sabah.com.tr/gundem/2011/04/11/iki-parti-secimlerden-cekildi,上网时间:2022年12月4日。至2015年大选,右翼政党中的大团结党与幸福党,(60)“Saadet Partisi ve BBP Seçime Birlikte Girecek,” Hürriyet,7 Nisan 2015,http://www.hurriyet.com.tr/gundem/saadet-partisi-ve-bbp-secime-birlikte-girecek-28673138,上网时间:2022年12月4日。左翼政党中的劳动党与人民民主党宣布结盟。(61)“HDP ve Emek Partisi Genel Seçimde Yapacak,” Sabah,22 ubat 2015,https://www.sabah.com.tr/gundem/2015/02/22/hdp-ve-emek-partisi-genel-secimde-ittifak-yapacak,上网时间:2022年12月4日。

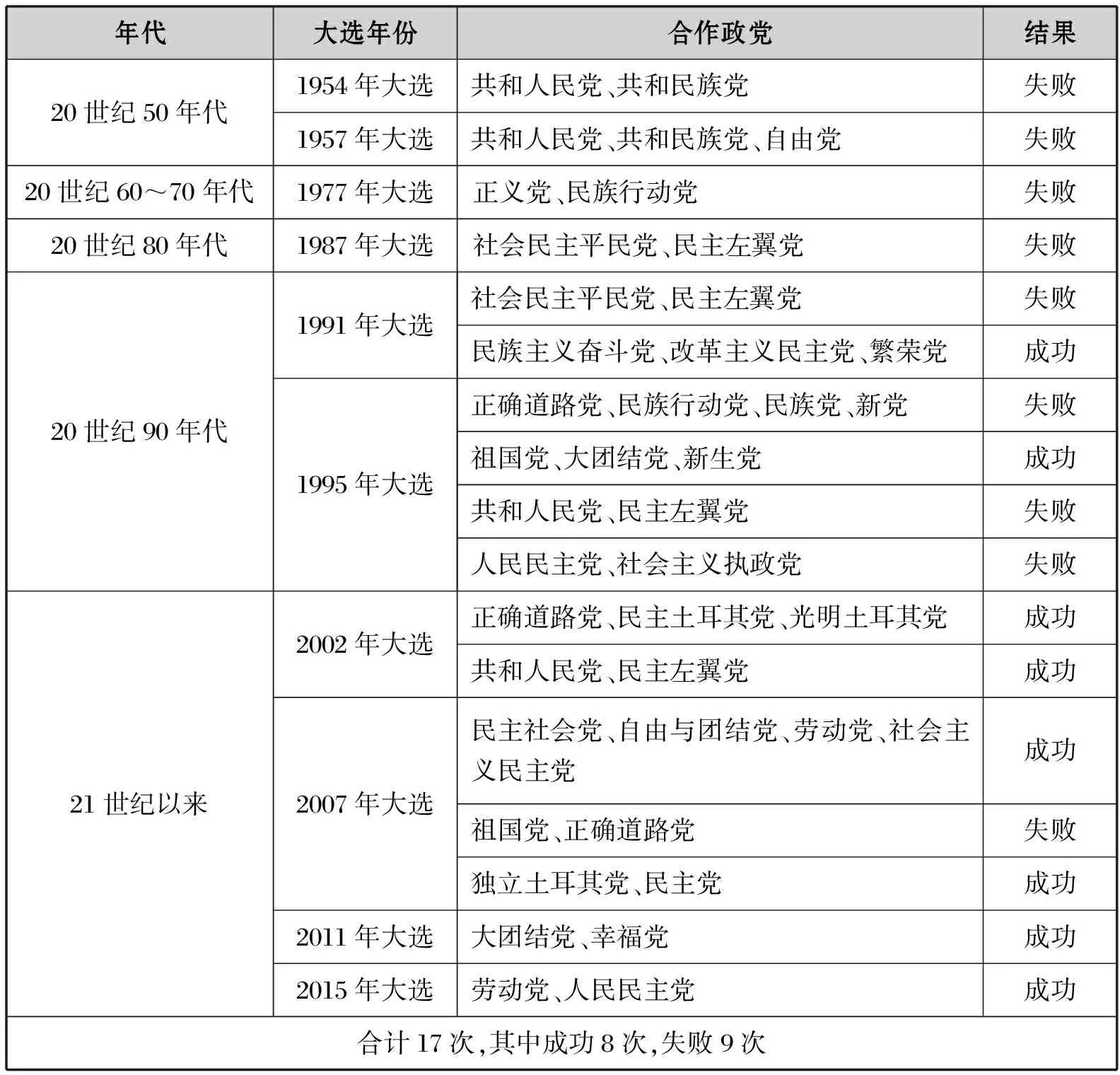

通过梳理20世纪50年代以来土耳其政党的历次选举合作(尝试)可发现,大部分政党结盟的成功率并不高(见表1)。尽管在2018年大选前,土耳其国内尚未出现一个较为稳定、持久的选举联盟,但在历届议会选举中,各政党对合作形式的探索与磨合,无形中已为真正意义上的选举联盟,准备了必要的政治环境与土壤。

表1 2018年以前土耳其政党在大选中的合作情况

(二) 选举联盟机制——“7102号法案”对《议会选举法》的调整

2018年3月16日,土耳其总统埃尔多安正式签署通过“7102号法案”(7102 SaylKanun)即《选举的基本规定及选民登记法以及部分法律修改的相关法案》(SeçimlerinTemelHükümleriveSeçmenKütükleriHakkndaKanunileBazKanunlardaiklikYaplmasnaDairKanun)。(62)“7102号法案”全文参见Resm Gazete,“Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakknda Kanun ile Baz Kanunlarda iklik Yaplmasna Dair Kanun,” T.C. Resm Gazete,16 Mart 2018,https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180316-28.htm,上网时间:2022年12月11日。该法案在进一步完善总统制时代土耳其国内的选举制度,是为加快土耳其政治体制转向总统制而服务的。在这份包含26条法规的文件中,第14条法规正式删除了1983年《政党法》(SiyasiPartilerKanunu)中“政党不得在选举中支持另一政党”的规定,(63)1983年2820号《政党法》第90条规定:“政党的章程、纲领和活动不得违反宪法和本法的规定。政党活动不得超出其章程、纲领规定范围,政党不得在选举中支持另一政党。”详见:Resm Gazete,“2820 Sayl Siyasi Partiler Kanunu,” T.C. Resm Gazete,https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18027.pdf,上网时间:2022年12月11日。这为选举联盟的正式存在打开了法律之门。“7102号法案”通过修订1983年6月13日颁布的2839号《议会选举法》,进一步确立与完善选举联盟机制。(64)1983年2839号《议会选举法》全文参见:Resm Gazete,“Milletvekili Seçimi Kanunu,” T.C. Resm Gazete,https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18076.pdf,上网时间:2022年12月11日。

从“7102号法案”对《议会选举法》的修订可发现,新法案通过对《议会选举法》第12条的补充,使选举联盟正式获得了法律地位。在《议会选举法》第12条中,“7102号法案”增设的选举联盟相关条款具体如下:

“具有参选资格的政党可组建联盟参加选举。组建联盟的各政党提交各自的候选人名单。

决定以联盟方式参加选举的政党,最迟应在选举开始后七日内,向最高选举委员会提交具有各党主席签名的联盟协议书。在提交候选人名单的指定日期两天前,可以同样方式对联盟协议进行修改。

政党可决定联盟协议中包含的联盟名称以及与法律不相违背的其他事项。

政党可以在提交候选人名单的指定日期三天前,通知最高选举委员会退出联盟,最高选举委员会立即将该情况通知联盟内其他政党。若有政党退出,则联盟在其他各党之间继续维持。退出联盟通知发布次日17:00前,联盟内其他政党可更改联盟协议或退出联盟。

本条规定的实施程序、原则以及选举联盟的其他问题,由最高选举委员会负责解释。”(65)本节斜体部分为“7102号法案”修改后的原文中译版。

在此基础上,“7102号法案”从以下三方面,进一步对选举联盟机制加以完善:

一是选举门槛的适用。根据该法案对《议会选举法》第33条所作修订,(66)《议会选举法》第33条中,“最高选举委员会根据各省份收集的结果,计算出土耳其全国范围内的有效票总数,以及各政党所获有效票总数,将后者除以前者得出各政党占全国总票数的百分比,并向省选举委员会通报、公布超过10%门槛的政党名单”中,在“政党”后均加上了“和联盟”字眼。议会选举设置的总票数10%门槛,是针对联盟中各党所得有效票总和计算上外。换言之,只要联盟获得10%以上选民的支持,组成联盟的各党都将有资格进入大国民议会,而不论其是否超过10%的全国门槛。(67)2022年3月,土耳其将选举门槛由10%调整为7%。具体修订内容是在“大选中在全国范围内,补选中在选举所进行的选区内,有效票数未达到10%的政党不得推选议会代表”后新增:

“在选举联盟的情况中,10%选票门槛按联盟内各政党所获有效票的总数计算,不为政党单独设置选票门槛。”

二是政党候选人的提名。“7102号法案”取消了《政党法》第90条中“政党不得在选举中支持另一政党”的规定,这意味着政党可以在大选中获得其他政党的支持。同时,“7102号法案”保留了《议会选举法》第16条“政党不得以联合候选人名单的方式进行提名”,并在此基础上确定了选举联盟候选人的提名方式。(68)《议会选举法》第16条规定:“政党不得以联合候选人名单的方式进行提名;任何政党提名未在政党登记过的候选人需获得其本人的书面同意;一名候选人不能同时成为多个政党的候选人、提名候选人或当选议员,不能同时成为同一个政党在一次选举中多个选区的候选人、提名候选人或当选议员;独立候选人不能同时成为一次选举中多个选区的候选人或当选议员。”而“7102号法案”对此进行了补充:“若有参选资格的政党不参加选举,该党成员经其本人及其所属政党的书面同意,可由另一政党提名。”在“7102号法案”颁布后,2018年4月25日出台的“7140号法案”又对该条款进行了补充,规定“一人不得同时成为总统和大国民议会议员的候选人或获得候选人提名。”

三是选票计算与议席分配。在选票计算上,《议会选举法》第29条对政党所获有效票数的计算方式作出规定。而“7102号法案”对该条的补充,明确了选举联盟及联盟内各政党最终票数的构成:一是政党在各自选区单独获得的票数,二是联盟所获票数分配给各成员的份额。此外,对选举联盟及联盟内各政党所获有效票的计算方式也加以补充说明:

“同一联盟内各政党所获有效票,由政党在选区内单独获得的选票加上该政党占联盟票数的份额构成。联盟内各政党占联盟票数的份额=该政党单独获得的票数/联盟各政党票数总和×联盟票数。”

例如:一个联盟由A、B两党构成,假设A党和B党在选区X分别获得60票和40票,那么该联盟在X选区所得票数的60%将计入A党,40%则计入B党。因此,如果X选区有10票投给整个联盟,则最终A党共可获得66票(60+6),B党将获得44票(40+4)。

在议席分配上,一是明确了联盟所获议席数,根据联盟内所有政党的票数总和计算;联盟内各政党的席位分配,则根据各政党所获有效票数计算。(69)“7102号法案”对《议会选举法》第34条的补充内容是:“联盟可获议席数,根据联盟内所有政党的票数总和进行计算;联盟获得的议席数按照本条法规规定程序,根据联盟内各政党所获有效票数进行分配。”二是明确了选举联盟议席分配的计算方式采用顿特法。(70)参见“7102号法案”对《议会选举法》第34条第3款的修订:“将各参选政党和联盟以及独立候选人姓名、所获有效票数进行排列,将各政党和联盟所获票数先后除以1、2、3……直至该选区规定的议席数,将计算结果连同独立候选人所获票数由大到小排列,排列位数即该选区即将选出的议席数,最终根据各政党和联盟及独立候选人在排位中的分布情况,分配议员人数。”

从制度层面来看,选举联盟对土耳其政党政治的影响,主要体现在以下三个方面。

二是为政党提名本党候选人创造了更多机会。在土耳其进入多党制时代以来的多次选举合作中,联合候选人名单的产生是联盟各政党在选前面临的一大挑战。联合候选人既需要能够协调联盟中各党立场,又要尽可能符合目标选民期待。在此过程中,各党若无法达成共识,联盟易破裂。1983年《议会选举法》禁止政党提名联合候选人,“7108号法案”则进一步明确选举联盟提名候选人的方式,即各党提交各自的候选人名单,即便在大选前退出联盟,依然可提名本党候选人单独竞选,这在一定程度上保障了联盟各党的自主性与选择权。当然,对于联盟中的小党而言,即使所在联盟进入议会,也可能因自身在联盟中票数过低而无法分享议席,因此小党依然可能选择加入大党,以大党身份获得提名,选举结束后再回归原属政党,如2018年大选中的民主党与大团结党,以及2023年大选中的自由事业党与民主左翼党。

三是使选民的投票方式更加灵活。从选票计算与议席分配的角度来看,土耳其选民可选择支持联盟中的某个政党,将选票记在该党单独得票数中,从而避免因支持某一政党、但不支持其所在联盟其他成员党而产生的尴尬局面。当然,不支持特定政党的选民,也可以将选票投给支持的联盟。这意味着选举联盟机制使选民拥有更多选择空间,有利于提高选民的投票积极性。

(三) 共和联盟与民族联盟

某种程度上,2018年产生的两大政党联盟区别于此前土耳其国内出现的选举联盟。2018年以前,由于缺乏组建选举联盟的制度安排及法律规定,所谓的联盟(ittifak)往往表现为政党之间的松散合作,且选择结盟的往往是力量弱小的政党。

2018年2月,由正发党与民族行动党创建并得到大团结党参加的共和联盟,成为大选前建立的首个政党联盟。该联盟建立的目的,一方面是赢得议会选举,获取更多议席,另一方面则是支持埃尔多安赢得总统选举。早在2015年6月,正发党首次在大选中失去议会多数。由于组建联合政府失败,正发党在第二轮选举中才得以挽回局面。2018年大选,正发党同样未能保住议会多数党地位,与民族行动党联合,才得以稳住半壁江山。此外,民族行动党领导人代夫莱特·巴赫切利不仅在2018年总统选举中支持埃尔多安,早在2016年“七·一五”事件后土耳其政府对居伦运动的打击以及2017年修宪等一系列议程中,都对正发党给予大力支持。埃尔多安在胜选后举行的正发党会议上曾表示,大选结束后,共和联盟将继续存在下去。(75)“Cumhurba: 上网时间:2022年12月4日。这表明,共和联盟的性质并非仅以赢得大选为目的的选举联盟,更是执政党正发党与在野党民族行动党,以及议会以外其他政党之间的政治联盟。

除了土耳其国内几大政党,对于小党而言,选举联盟机制也为它们带来了更多政治机会。一是民主党,在2018年大选中,尽管该党在所有选区均未获得多数票,未能进入大国民议会,但由于加入民族联盟,民主党主席居尔泰金·乌伊萨尔获得了好党提名,最终当选议员。二是大团结党,该党领袖穆斯塔法·代斯提吉则通过正发党提名而成功进入议会。上述两党领袖皆在当选后重新回到原属政党。

2018年大选结果表明,没有一个政党能够获得单独执政所需的绝对多数。而从选举联盟的角度来看,共和联盟满足了这一要求,这也为正发党与民族行动党的继续合作铺平了道路。

到了2023年大选,选举联盟的主体地位进一步凸显。一方面,是民族联盟进一步扩员。民族联盟在原先四党的基础上,还加入了前外交部长达武特奥卢创建的未来党(GelecekPartisi),以及正发党前高层阿里·巴巴詹带领的民主进步党(DEVA)。这一“六党联盟”早在2021年便着手制定联合政治方案,即“强化的议会体制”(GüçlendirilmiParlamenterSistem)。(79)“强化的议会体制”这一概念的首次使用是在共和人民党2011年大选的竞选宣言中,作为新宪法设想的12条基本原则之一而出现的。参见“CHP 2011 Seçim Bildirgesi,” Cumhuriyet Halk Partisi,https://chp.org.tr/yayin/2011-secim-bildirgesi/Open,s.10.该方案是针对2017年修宪而提出的,其核心思想是反对总统个人集权,强调土耳其大国民议会在国家政治中的核心地位。尽管这一方案随着民族联盟在2023年议会选举中的落败而搁置,但若结合2017年修宪公投结果来看,赞成总统制的比重仅为51.4%。(80)T.C.Yüksek Seçim Kurulu,“16 Nisan 2017 Anayasa Gümrük Kaps Ve Yurt D Sandklar Anayasa YSK Web Portal,https://www.ysk.gov.tr/doc/dosyalar/docs/2017Referandum/2017HO-Ornek135.pdf,上网时间:2023年10月20日。这也从侧面反映出,议会制传统在当今土耳其国内政治中,依然具有强大影响。

从政体角度来看,选举联盟在议会制与总统制中扮演的角色有所不同。对议会制政体而言,议会作为国家政治活动的中心,是政府首脑权力的来源。而政府由议会的多数党组成,因此选举联盟的意义在于确保选举后议会中有足够的多数来组建政府。对总统制政体而言,选举联盟的作用不仅体现在议会选举。在总统选举中,当总统候选人难以获得当选所需的过半数选票,选举联盟便显得尤为重要。2018年和2023年两次大选,恰恰印证了这一点。无论是2018年大选中正发党与民族行动党的联合,还是2023年大选中不同选举联盟的“选边站队”,都有力地说明,总统选举既是总统候选人之间的“个人能力赛”,也是选举联盟之间的“团队战”。这再次印证了选举联盟是在总统制转型这一背景下正式诞生的。

在总统制时代,土耳其大国民议会的权力受到削弱,总统不再是虚位元首,其个人权力高度集中。因此,议会与总统权力的平衡是确保土耳其政治制度稳定性的关键。总统需要确保议会中有足够的多数,才能通过有利于其施政方针的提案,而以选举联盟的形式赢得议会选举,便能在很大程度上确保形成对自身有利的议席分布。对于执政党和主要反对党以外的其他政党而言,选举联盟更多是为了进入议会、争取更多话语权而采取的现实策略。

四、结语

1923年以来,土耳其选举制度历经近百年的发展和演变。除在1923年至1943年间议会选举采用二级选举制外,自1946年首次实行多党选举至今,土耳其议会选举皆实行单级选举制度。这其中经历了从名单多数制到比例代表制的转变,不同时期又采用顿特法、全国余票制等方式分配议席。具体而言,1960年军事政变后,土耳其大选开始实行比例代表制,采用顿特法的方式分配议席,只有在1965年采用了全国余票制。此外,选举门槛的调整也是土耳其选举制度演变发展的重要内容。自1995年大选以来,10%全国门槛与顿特法的议席分配方式一直是土耳其议会选举制度的鲜明特征。2022年,土耳其官方宣布,将选举门槛下调至7%,此外,议席的分配将直接取决于各党单独的得票数,而非整个联盟的得票数。(83)“14 Mays Seçimlerinin Ilkleri,” TRT Haber,9 Mays 2023,https://www.trthaber.com/haber/gundem/14-mayis-secimlerinin-ilkleri-757985.html,上网时间:2023年10月20日。这一新的调整,降低了政党进入议会的门槛,但也使得各党围绕议席的争夺更加激烈。

在比例代表制、顿特法、议会门槛等既有构成要素的基础上,随着2018年“7102号法案”的出台与实施,选举联盟在土耳其政制中第一次获得真正意义上的法律地位。在此过程中诞生的两大政党联盟,代表了土耳其政党合作形式的新发展。作为土耳其确立总统制以来的首次大选,2018年大选中,选举联盟身份与地位的正式确立,使其愈发扮演着塑造与影响土耳其政党版图的角色。从这个意义上看,一方面,选举联盟的出现反映了土耳其选举制度的新发展;另一方面,作为一种新现象的选举联盟,实质上是土耳其政制转型与政党博弈相结合的产物。

作为一个有着百年议会制传统的国家,大国民议会不仅仅是确保土耳其民主政治运转的复杂系统。更为重要的是,它是现代土耳其与奥斯曼帝国政治文明传承的有机载体。从19世纪末,阿卜杜勒哈米德二世效仿西方,开创立宪政治以来,尽管有所中断,议会传统依然在土耳其历史上扎下根基。1923年,随着共和政体的确立,大国民议会成为凯末尔党人推行现代化路线的政治中心,见证了土耳其从一党制迈向多党制的政治发展历程。21世纪以来,尤其是在埃尔多安领导下的土耳其,大国民议会便一直是执政党正发党与其他政党竞争、合作的舞台,是考察土耳其政党政治的最佳场所。2018年总统制的确立,或许宣告了议会制时代在土耳其的落幕,但大国民议会权力的削弱,是否必然意味着议会传统在当今土耳其的衰落?答案仍有待于我们进一步的考察。

可以肯定的是,无论是在议会制还是在总统制时期,大国民议会从来都是土耳其政党博弈的主战场。作为游戏规则的选举制度,对于如何将选民投出的选票转化成议席发挥着关键作用。换句话说,选举制度是权力合法化的基本要求。而选举制度的调整,直接关系到大国民议会中的权力分布。通过前述梳理,不难看出,对“治理的稳定”与“代表的公平”两大原则的诉求,是贯穿土耳其共和国选举制度发展史的主线。这也意味着,政府与议会权力的平衡,是确保土耳其政治稳定的关键。毋宁说,在总统制时代,二者的平衡显得比以往任何时候更为重要了。因此,议会选举不仅仅是一个程序问题,更是一个关系到土耳其政治稳定的关键问题。这也是以往对土耳其政党政治的观察中,经常被忽视的要素。