设计之物?再论设计史与物质文化研究的关系与界限

2023-12-11冯钰颖中国美术学院文创设计制造业协同创新中心

文/冯钰颖(中国美术学院文创设计制造业协同创新中心)

新世纪初,“物质文化”开始成为设计史研究的热点。在设计史领域对物质文化、物质性给予越来越多的关注,这种现象可称为设计史的“物转向”(material turn)。设计史的物转向首先表现为设计史与物质文化研究(material culture studies,MCS)的同盟关系,这进而使得设计史的叙事模式从以人为中心转向以物为中心。设计史的物转向之所以成立,一是因为设计史这门现代学科的定位并不明确,这尤其体现为设计究竟是服从于艺术还是技术的论争。二是因为物质文化研究非学科化的特征能够包容不同领域的研究,而这一点却也是设计史与物质文化研究的界限所在。设计史为了维护自身作为一门现代学科的独立性,关注的是“设计之物”(designed object),或言“设计的对象物”,而非世间万物。这一类以物质文化为视点的设计史研究在今日已成范式。

本文主要讨论英语世界的情况。学者陈红玉曾在《物质文化研究与设计史》一文中将设计史与物质文化研究并置讨论,但并未探讨二者间的关系和界限所在,因为“界定两者的关系似乎有害无益”,更应该以交叉学科路径促使二者的发展[1]。可是,设计史毕竟不等于物质文化,设计史并不似物质文化那样受到广泛关注,《物质文化杂志》(Journal of Material Culture)的影响力因子远高于 《设计史学刊》(Journal of Design History)。造成影响力差异的原因在于,物质文化研究并不将自身视为一门学科,而设计史要求自身的独立学科地位,这使得物质文化研究的范围比设计史要宽泛得多。所以,如果物质文化研究不是一门学科,那么设计史和物质文化研究“交叉学科”的主张便不能成立。另外,如果避而不谈二者间的关系,就会误以为设计史本就是一门以物为中心的学科,且不能让设计史建立起坚实的学科身份认同。因此,界定二者间的关系和界限非但不会让研究教条化,反而会让设计史更清楚自身的位置。这样,设计史才能维护自身长期以来坚守的学科阵地。

2022年《研究生教育学科专业目录》的发布促使国内学者重新审视设计学的定位。这一波讨论的核心在于:设计学究竟是“艺术设计”还是“工业设计”?在这一看似非此即彼的问题上,英语世界引入了“物质文化”的概念,将艺术设计和工业设计都收束在这一伞状术语之下。或许,这也是调解中国“艺术设计”“工业设计”之争的一条出路。

一、设计史的“物转向”

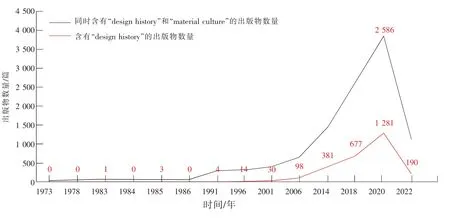

新千年前夜,“物质文化”开始成为设计史研究的热点。设计史持续关注物质文化长达20余年,这点可用两组数据佐证。第1组数据:将1973年至2022年期间设计史出版物数量,与物质文化相关的设计史出版物数量进行对比(见图1),可见物质文化相关的设计史出版物数量(红线)与设计史出版物总量(黑线)在50年间均呈总体上升趋势,且二者走向几乎趋于一致。这表明,设计史自1970年代成为独立学科以来,始终高度关注物质文化。

图1 1973—2022 年间含“物质文化”的设计史出版物数量折线统计

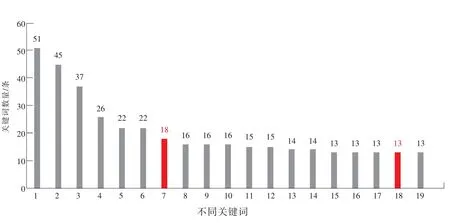

第2组数据:对《设计史学刊》《设计问题》《设计与文化》3份期刊关键词的综合统计表明,至少在1995年至2022年间,“物质文化”和“物质性”是设计史和设计研究领域的热点议题(见图2)。

图2 1995—2022 年《设计史学刊》《设计问题》《设计与文化》出版物关键词统计

上述数据表明的是设计史对物质文化的关注度,但不能说明设计史存在“物转向”。所谓“物转向”,指的是思辨实在论(Speculative Realism)、新物质主义(New Materialism)、客体导向本体论(Object-Oriented Ontology)、行动者网络理论(Actor-Network Theory)等理论的建构[2],以及人文社科学者高度关注物质性的知识现象,是1990年代以来人文社科领域最有影响力的趋势之一。艺术史学家露丝·菲利普斯(RuthB.Philips)认为,物转向是对1980年代末至1990年代初以来视觉转向(visual turn)的回应,就像视觉转向是对1970年代至1980年代人文社科领域中占统治地位的“语言学转向”(linguistic turn)的回应那样[3]。在艺术史领域,与物转向同时兴起的是以英国为中心的艺术人类学(Anthropology of Art)和新艺术史(New Art History),也将物质世界和物质性作为研究视点。艺术人类学家阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell)曾探讨亚瑟·丹托(Arthur Danto)对艺术作品(artwork)和人造物(artefact)两个概念的区分问题。盖尔反对丹托的知识分类,认为人造物同艺术作品一样,也是“复杂意图性的对象化”[4]。盖尔的观点中隐含着去除主客体间等级制的观念,这就将艺术的研究范畴扩展到了更宽泛的人造物世界。另外,发端于1970年代的“新艺术史”,受1960年代激进运动的影响很深。新艺术史学家要求打破高雅艺术的教诫,关注大众文化,关注日常生活的物质世界。在新艺术史学家眼中,物质并不是观念的反题。他们认为,观念在构成艺术来源和资源的意义上,也具有物质性[5]。这种观点与雷蒙德·威廉姆斯(Raymond Williams)所主张的“文化唯物主义”相似,有意打破作为意志的主体和作为物质的客体之间的二分法。新艺术史的关键杂志之一是1979年至1989年间由米德尔塞克斯多科技术学院(Middlesex Polytechnic)发行的《布洛克》(Block),其编辑和作者多在高校中教授设计史课程,这段往事是设计史学史的开端。这意味着,如果将“物转向”视为一种思潮,那么设计史在其学科形成之时就已经受到了它的冲刷。在这种情况下,设计史的物“转向”是否成立?

尽管许多人都认为,设计史本就是一门以物为中心的学科,如设计史学家谢尔提·法兰(Kjetil Fallan)所言,是关注“历史人造物之文化意义”的学科[6],并且认为设计史的前身是艺术史领域对工业艺术、应用艺术以及装饰艺术的历史研究;但是,设计史并非在形成之初就着眼于物的物质性方面,它最初关注的是物的构思过程。换句话说,设计史在形成之初的焦点不在于设计的对象物本身,而在于设计师及其创造力。这就让设计史陷入了黑兹尔·康威(Hazel Conway)所说的“英雄主义路径”的格套之中[7],或则聚焦格罗皮乌斯、威廉·莫里斯这样的“英雄”设计师,或则聚焦像雷蒙德·罗维、伊姆斯夫妇这样的“明星”设计师。这样,在激进的1960年代来临之前,有关于设计的历史写作呈现出一种现代设计“艺苑名人传”的态势。即便是在20世纪尾声,设计史出版物仍然被出版商归类为“视觉文化”[8],这表明设计活动仍被主流世界认为是以视觉为中心的一种美饰。因此,设计史似乎就应该书写“好设计”的历史,为“理想之物”编撰精美的图录。然而,从1990年代开始,以物质世界和物的物质性为核心的新视点走入了设计史的教学场域。

20世纪末,设计史的教学项目开始被命名为“设计史与物质文化”。英国设计史研究重镇布莱顿大学自1990年代起开设“设计的历史与物质文化”研究生项目;已逝的设计史学家、物质文化研究者朱迪·阿特菲尔德(Judy Attfield)在1994年前后开始在南安普顿大学温彻斯特艺术学院教授设计史与物质文化研究生课程。另一方面,英国物质文化研究同样关注设计史。伦敦大学人类学系是物质文化研究的主阵地之一,创办了《物质文化杂志》。该校人类学系的物质文化方向由丹尼尔·米勒(Daniel Miller)带头,为物质文化视角下的商品研究和数码研究贡献良多;相较米勒,该校艺术人类学家苏珊娜·库希勒(Susanne Küchler)和设计人类学家亚当·德拉辛(Adam Drazin)的研究更明显地将物质文化研究和设计研究、设计史结合起来。此外,曼彻斯特大学出版社的“设计研究与物质文化”书系(Studies in Design and Material Culture Series),自1990年代以来出版了大量从物质文化研究出发的设计史著述。

这种设计史与物质文化研究结盟的现象不只发生在英国。1993年,苏珊·韦伯(Susan Weber)于纽约创办巴德研究生中心(Bard Graduate Center,BGC),招收主攻装饰艺术、设计史和物质文化的研究生。巴德研究生中心于2011年重新刊行的《西城86街:装饰艺术、设计史与物质文化》(West 86th:A Journal of Decorative Arts,Design History and Material Culture),由芝加哥大学出版社发行,是现行唯一一份同时以物质文化和设计史为名的杂志。另外,2013年由该校荣休教授、前《设计史学刊》编辑帕特·柯卡姆(Pat Kirkham)和苏珊·韦伯合编的《设计史:装饰艺术与物质文化,1400—2000》是设计史的经典教科书[9]。2021年,该校任命物质文化研究者、人类学家阿尔君·阿帕杜莱(Arjun Appadurai)为马克思·韦伯全球讲席教授。巴德研究生中心的研究者多为设计史、艺术史领域的学者;另一方面,威斯康辛麦迪逊大学的设计与物质文化中心(Center for Design and Material Culture,CMDC)则代表了设计研究与物质文化研究的同盟关系。1997年,物质文化研究领域的关键文本《美国物质文化:研究领域的形成和发展》由现威斯康辛麦迪逊大学荣休教授安·斯玛特·马丁(Ann Smart Martin)和德拉维尔大学荣休教授里奇·加里森(J.Ritchie Garrison)编辑出版[10]。1998年,斯玛特·马丁受聘为威斯康辛麦迪逊大学艺术史系教授,随后于该校成立设计与物质文化中心。

因此,设计史的物转向的确存在。它就发生在学科建设的早期阶段,几乎与人文学科的物转向同步,在1990年代发生,在新世纪成长。设计史的物转向之所以特殊,正是因为这一思想转向参与了设计史的学科构建过程,这也是多数人误以为设计史本就以物为中心的原因。事实是,尽管设计史的研究对象的确是看似更具物质性的所谓“应用艺术”,但是设计的历史学,也即设计史的书写范式却并非从一而终地以物为中心。而设计史之所以能够成功转向以物为中心的写作,恰恰是因为它与物质文化研究结成了同盟关系。

二、设计史与物质文化研究的关系与界限

设计史与物质文化研究的结盟促成了设计史的“物转向”,而这种同盟正是二者间的关系所在。那么,为什么设计史与物质文化研究能够结成同盟?物质文化研究在1980年代领域形成之时,焦点在于消费。因此,物质文化研究对设计的兴趣首先是由作为消费对象的设计之物引发的。不过,对物质文化研究而言,设计史却并无吸引力。这一方面是因为,在消费研究者的凝视下,设计是“形式的风格化”,无论现代设计再怎么强调功能至上,都只是一种“功能主义神话”[11];另一方面,设计史的写作被认为是在模仿艺术史的写作。丹尼尔·米勒嘲讽设计史是一种“假艺术史”,“任务是找出伟大的个人,比如雷蒙德·罗维,或者诺曼·贝尔·盖茨,将他们描述为现代大众文化的创造者”[12]。与之相反,设计史对物质文化研究却有种“一厢情愿”的热情。设计史对物质文化的关注使它几乎要把“物质文化”转换为“设计史”的代名词[8]。设计史为何如此青睐物质文化?从设计史学史的角度来看,设计史其实是将物质文化当作中介,来调解长期以来“设计”的艺术、技术之争。

谢尔提·法兰称模仿艺术史的设计史叙事为“设计的艺术史”(art history of design)[6],这种叙事看似是设计将自身误认为艺术,实则缘于设计史和艺术史的亲缘关系,以及设计史作为一门刚刚独立的学科所表现出的困窘。20世纪七八十年代,设计史成为独立学科,其合法性来自于设计史研究生项目、设计史学会(Design History Society)与《设计史学刊》 的建立。1977年成立的设计史学会,从艺术史学家联合会(Art Historian Association)中分离而来。英国设计史的发源地之一,米德尔塞克斯多科技术学院,也是“新艺术史”的主阵地。艺术史是设计史的父母学科。但是设计并不是艺术,设计史也无力成为艺术史。如果设计史要从艺术史当中独立出来,那么它的特殊性何在?以谢尔提·法兰为代表的设计史学家认为,工业革命带来的生产分工细化进一步导致设计职业化,设计是工业化的结果,因此设计史应当书写工业设计的历史[6]。按照这种定义,设计就不只是和艺术纠缠不清,它和工程、技术也纠缠不清。如果设计是工业设计,那么设计史和技术史的界限何在?另外,将设计仅仅等同于工业设计,还限制了设计史研究的时间与空间。因为如果设计只是工业生产体系中的一环,那便只有工业化之后的时期和建立了工业生产体系的地区才是设计史的合法研究范围[13]。

这场辩论好似永无休止,即便在中国也是一样:设计究竟是艺术还是技术?在艺术设计与工业设计两个阵营的长期对立下,物质文化作为一个第三方调解员正式出场。1988年,《设计史学刊》创刊,随后成为世界范围内最重要的设计史专门杂志。学刊创刊号曾言:“该杂志尝试促进与其他探索物质文化的学科联合……编辑们鼓励有关于前工业时期和非欧洲社会的设计类文章投稿,同时欢迎关注至今仍被忽视,或未被充分探究的领域、主题的文章前来投稿。”[14]可见,设计史此时已倾向于将设计界定为物质文化。此后便是前文所述的种种以“设计史与物质文化”为名的研究生项目与书系涌现,以及“设计史”一词几乎为“物质文化”所取代的趋势显现。设计史将物质文化引入这场争论带来的结果,便是设计史的物转向,这一转向又促使设计史与物质文化研究结盟,进而孕育了以“设计之物”为名的研究范式。于是,“设计之物”成为了设计史与物质文化研究的接合点,使设计史脱离了艺术设计、工业设计两种都略显狭隘的设计定义。

但是,设计史毕竟不等同于物质文化研究。那么二者间的界限何在?这就要回到物质文化研究的界定问题。什么是物质文化?在孟悦看来,它不是一门新的学科,也不算是新的研究对象,而是“一个激发新思考和促进新的对话的场所”[15]。也就是说,物质文化研究拒绝了学科化。与之相反,设计史明确要求自身作为独立学科的地位。设计史之所以要从艺术史中脱离出来,正是因为它要求成为一门独立的学科。不仅如此,当马格林在1992年提议用“设计研究”涵盖设计史的时候,引起了设计史学家阿德里安·福蒂(Adrian Forty)和时任《设计史学刊》 编辑乔纳森·伍德姆(Jonathan M.Woodham)的激烈反对。这种对学科地位的坚守使得设计史学家不停地追问自身的合法性何在。当物质文化研究者关注数字化、互联网与赛博格,尽管设计史学者也对此很感兴趣,但它必须以设计为名,去研究信息设计、电脑设计。换言之,无论设计史“物转向”的倾向性何其明显,它都必须回到“设计之物”。这也就使得“设计之物”范式同时成为设计史与物质文化研究间关系的结果,以及二者间的界限所在。

三、设计之物:关键概念与焦点议题

设计史与物质文化研究的结盟带来了以“设计之物”为名的研究范式。这一范式将经过设计的物作为研究对象,有文化研究的理论建构色彩。需要明确的是,这一范式对设计的定义更贴近维克多·帕帕奈克(Victor Papanek)的定义:“任何一种朝着渴望的、可以预见的目标行进的计划和设想都是设计过程”[16]。因此,无论是柯律格(Craig Clunas)笔下晚明文人的“享乐之物”[17],还是设计人类学家艾莉森·J.克拉克(Alison J.Clarke)笔下的“特百惠”[18],都属于“设计之物”范式。

对“设计之物”范式而言,第一个关键概念是丹尼尔·米勒在其《物质文化与大众消费》中运用的核心概念“对象化”(Vergegenständlichung)。丹尼尔·米勒的对象化概念是对黑格尔“异化”(Entäußerung)概念的解读。而在黑格尔那里,“异化”的概念更接近“外化”,指的是人将自身的主体性让渡到外部世界的过程。在马克思和西方马克思主义者之后,“异化”“对象化”与“物化”被赋予了消极的所指,变成了用于批判机器生产和工具理性的武器。丹尼尔·米勒的“对象化”指的是人通过其意识创造出形式。这种形式不一定是物理形式,做梦也是对象化的过程。因此,米勒意义上的“对象化”就是主体的外化过程[12]。米勒在1987年建构对象化的理论时,并没有意识到其实他的概念和维克多·帕帕奈克在其1971年出版的著作《为真实的世界设计》 中对设计的定义极为相似。米勒的“对象化”和帕帕奈克的“设计”,重点都在于人造物世界的创建过程,也就是“设计之物”的生成和运动过程。

“物质性”(materiality)是“设计之物”范式的第二个关键概念。2005年,丹尼尔·米勒出版了《物质性》论文集,其中收录了他以“物质性”为题的导读性论文。文中,米勒阐述了他对人造物世界物质性的理解。米勒认为,物质性看似与“人性”(humanity)“非物质性”(immateriality)相对,但是人性和非物质性中也蕴含着物质性。因为物是渗透性的实质和存在,无论是思想还是赛博格,都无法脱离物质世界[19]。在设计之物对物质性的探讨中,“物质性”是一个总括性的术语,它可以被用于描述维多利亚时代煤炭的杂乱[20],也可以被用于指称荷兰服装设计师亚历山大·凡·斯洛贝(Alexander van Slobbe)对面料质感的强调[21]。

“设计之物”范式的第三个关键概念是“中介”(mediation)。2009年,李兹·玛菲(Grace Lees-Maffei)在《设计史学刊》发表了《生产—消费—中介范式》一文,提出在约翰·沃克(John A.Walker)将设计史的研究模式归纳为“生产—消费”之后20年,设计史研究转向了“生产—消费—中介”范式(Production-Consumption-Mediation,PCM)。李兹·玛菲所言的中介指的是家庭建议手册、时尚杂志、广告一类在生产与消费之间发挥媒介作用的物质对象,而这些“中介”本身也是“设计之物”。李兹·玛菲认为,对中介的关注能够补充以物为中心的历史阐释,即在以物为基础的历史分析之上,看见物的文化、社会、历史语境[22]。这种观点之所以成立,是因为“设计之物”本身就是一种中介,在个人与社会、人与其日常生活、人与其期望之间发挥调解作用。

以上关键概念表明,探究“设计之物”需要跨学科的视点。譬如,在设计史与人类学结合的领域,有研究者用人类学家马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)的观点来解读婚礼中的礼物交换与消费[23];在设计史与博物馆学结合的领域,研究者关注博物馆、展览以及世界博览会上的设计之物,他们或则聚焦现代主义设计在博物馆中的展演,或则聚焦世界博览会和博物馆建制中设计之物的殖民主义问题;在设计史与科学技术研究(STS)结合的领域,社会学家布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)的行动者网络理论可被用于分析设计之物的能动性。在“设计之物”范式的建构过程中,除了以上3类较典型的研究之外,还存在其他3个焦点议题。

第一个焦点议题是日常生活视域下的设计之物研究。这是设计史与物质文化研究结盟最显著的成果。这类研究帮助设计史走出视觉中心主义,走出英雄叙事,看到通俗文化的对象化过程及结果。朱迪·阿特菲尔德1999年出版的著作《野性之物:日常生活中的物质文化》系统地对日常生活中的设计之物进行了理论化,阿特菲尔德想要探究的是物不再神圣的社会生命,是“混乱日常生活”和“无序世界”中的设计之物[24]。从历史学的角度来看,这样一种从理念到世俗的视点迁移并不陌生。早在1970年代前后,西方历史学就已经开始从政治史转向家庭史、日常生活史等新史学领域。新的历史写作有着民主化的特点,要求书写无名者的历史。对“设计之物”范式而言,这一视点迁移让研究者看到了1950年代以来的“自己动手运动”(Do-It-Yourself Movement)。《设计史学刊》在2006年出版了“自己动手:民主与设计”特刊。在特刊导读中,保罗·阿特金森(Paul Atkinson)指出,设计一般被认为是职业设计师的活动,是商品再生产循环的一个部分,但“自己动手”却是二者的反题。这是因为,“自己动手”是一种自我驱动、自我指导的业余设计和生产活动,是一种更为民主化的设计过程,它与商品的终端用户关系更为密切[25]。

第二个焦点议题是儿童世界的“设计之物”。社会学家菲力浦·阿利埃斯(Philippe Ariès)的“儿童的世纪”在1960年出版后掀起了儿童研究的热潮[26]。儿童世界的“设计之物”最直接地体现为玩具。2012年7月至11月,“儿童的世纪:与设计一同成长,1900—2000”(Century of the Child:Growing by Design,1900—2000)展览于纽约当代艺术博物馆展出,集中展示了一批为儿童设计的现代主义物品(见图3)。玩具的复杂性在于,它们更能揭示成人对童年的期望而非儿童真实的经验。像乐高这样的建造类玩具,是教益理性的对象化,也是成人愿景的对象化[27]。儿童世界的另一种“设计之物”是童装。有研究者曾探讨斯堪的纳维亚地区的连体雪服如何让儿童适应福利国家的经济需求[28]。在这里,“设计之物”在儿童世界和成人世界之间发挥着中介作用。

图3 “儿童的世纪”展览

第三个焦点议题是全球流动中的“设计之物”。新千年后,设计史的“全球转向”同样值得关注。设计史的物转向与全球转向在实践中形成合流,这让研究者开始将“设计之物”置于全球流动的语境中来考察。2011年,《全球设计史》论文集出版,为全球流动中的“设计之物”研究做出示范[29]。阿尔君·阿帕杜莱在1968年出版的《物的社会生命》,也探讨了全球流动中的物质文化[30]。伊戈尔·科普托夫(Igor Kopytoff)在该文集中提出“物的文化传记”,随后成为一类探究路径,聚焦“设计之物”的研究者以此为出发点,检视物的能动性以及物在社会和文化环境中的位置[31]。

可见,“设计之物”范式将设计视为一种对象化的过程,关注物的物质性,长于以物为基础的分析方法。“设计之物”是人与物质世界、人与人类社会、人及其期望、人及其日常生活之间的中介。而跨学科方法则能够帮助史家解析“设计之物”的多维中介作用,使得“设计之物”范式扩展了设计史研究的社会维度、地理维度和时间维度。

四、结语

作为设计史和物质文化研究结盟的结果,“设计之物”范式调解了长期以来设计史和设计研究领域“艺术设计”“工业设计”间僵持不下的对立关系。新的研究范式将设计视为一种对象化过程,将这两种设计的定义都涵盖在“物质文化”的名下。“设计之物”是以物为中心的研究路径,但这并不意味着研究者可以脱离人类社会及其历史文化语境来探究物自身。然而,“设计之物”对物质性的关注使得物免于“主体的暴政”,使得设计史研究走出既往的“英雄主义路径”,得以与人文社科的民主化趋势合流。“设计之物”同时也是设计史和物质文化研究之间的界限所在。设计史将自身视为一门学科,而物质文化研究拒绝了学科化。因此,设计史家必需回到“设计之物”的议题中去,以维系学科边界。