CO2超临界状态解析与课程思政设计

2023-12-11李运超孟宸宸许慧敏白祎琦李晓宏祖莉莉高靓辉范楼珍

李运超,孟宸宸,许慧敏,白祎琦,李晓宏,祖莉莉,高靓辉,范楼珍

北京师范大学化学学院,北京 100875

为了更好地完成立德树人的根本任务,培养满足新时代发展需要的青年后备人才,开展专业课课程思政,落实“三全育人”教育理念,极其重要,也势在必行[1,2]。为此,教育部颁布了多个指导性文件来落实各类专业课课程思政,如明确指出理学类专业课程“要注重科学思维方法的训练和科学伦理的教育,培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感”[3]。尽管如此,由于思政素材分散且与专业知识泾渭分明,理工类专业课课程思政教学难度普遍较大,在实施过程中易出现“两张皮”“标签化”以及“说教式”的倾向[3]。为此,北京师范大学物理化学教学团队较早地开展了物理化学课程思政探索和实践[4,5],在课程思政素材的挖掘和融入、课程思政教学手段以及评价方式等方面总结出一些行之有效的策略,较好地解决了上述问题。例如,提倡根据学科知识特点,深入挖掘和整理思政素材,依据与知识内在关联将其有机融入课程知识体系和日常教学实践中;通过问题导向的自主学习结合翻转课堂,引导学生自主发掘思政素材,实现自我思政教育。从而在“春风化雨、润物无声”中将“科学精神、家国情怀、责任担当”等思政元素播撒于学生的头脑中,达到专业知识学习和道德情操修为相济相长的效果。本文以CO2超临界状态及其制冷应用为例,展示如何以关键概念与技术背后的物理化学原理为纽带,在课堂教学中有机融入思政案例和开展课程思政翻转课堂教学,以期“以点带面、抛砖引玉”,共同推动专业课课程思政发展和提升其育人实效。

1 CO2超临界状态及其特征

1.1 CO2超临界状态

CO2相图是典型的单组分相图,其特征与水的相图类似,由三条两相线交汇于一点,总体呈“Y”字型;其中气液两相平衡线延伸的终点称为临界点,对应特定的温度和压强(T= 304.13 K,p= 7.38 MPa)。在临界点处,因高温而膨胀的液态CO2和因高压而压缩的气体CO2的密度正好相等,此时液体和气体完全交融在一起,不存在相界面,系统变为一相,具有相同的摩尔体积和摩尔熵[6](图1)。因该点具有确定的温度和压强(即温度和压强因特殊的制约关系而限定)[7,8],故可推知其自由度为零且不满足Clapeyron方程。温度和压强值超越此点的CO2称为超临界CO2(见图1右上标黄区域),又称为超临界CO2流体(Supercritical fluid,SCF),其性质介于气体和液体之间,兼具气态与液态物质的双重特性。

图1 CO2相图及在不同条件下的气液界面[7]

1.2 超临界CO2特征及应用简介

具体而言,CO2SCF既具有液体一样的密度、溶解能力、传热系数等特征,又具有气体低黏度、高扩散性以及高压缩性等特性。此外,值得一提的是,其扩散系数、传热系数、介电常数等物性参数在临界点附近对温度和压力特别敏感,易于调控改变。因此,CO2SCF具有以下独特性质[7,9]:(1) 极高渗透溶解性;(2) 其溶解能力受温度和压强影响显著;(3) 超高流动性;(4) 优异热传导性;(5) 无毒、无味、不可燃;(6) 维持该状态所需的温度较低、压力适中,对设备要求不高。基于上述特性,超临界CO2在多个领域(如活性组分萃取、食品加工、绿色合成等)显示出重要的应用价值并已得到广泛使用;特别是近年来作为一种低碳、环保、安全的自然工质在制冷领域显示出极具竞争力的优势[10]。

2 超临界CO2制冷原理与应用现状

2.1 超临界CO2制冷原理

常温常压下的气态CO2被施加一定高压后会转变为SCF;这种似气类液的特殊流体具有良好的流动性和传热性,极易传输和被压缩,当被高效输送到需要制冷的区域后,可通过蒸发来大量吸热而达到降温制冷效果。目前开发的CO2制冷系统大都采用跨临界循环(即在常态和临界状态间来回转换),其工作原理如图2所示[10]:其中1→2阶段为液态CO2制冷剂在蒸发器中通过蒸发吸热而使周围环境温度降低的制冷过程;2→3阶段为常压气态CO2制冷剂被压缩机压缩而转变为高温高压超临界CO2过程;高温超临界CO2制冷剂随后在3→4阶段中进入气体冷却器进行定压放热(即在超临界状态下发生无相变放热,此过程的废热可回收利用);4→1阶段为绝热节流过程(即Joule-Thomson过程),CO2制冷剂在此过程中通过节流膨胀而降压降温变成常压低温液体,之后进入蒸发器完成一个制冷循环。这种CO2跨临界制冷循环系统因具有突出的环保和节能减排优势,特别适合于满足大型设施/场馆的制冷需求(尤其是在高质量冰雪场地和赛道的建造和维护方面)。遗憾的是,CO2跨临界制冷技术之前一直掌握在欧美等国家高技术企业手中并对中国实行技术封锁。

图2 CO2跨临界制冷循环系统工作原理图

2.2 超临界CO2制冷技术应用现状

近年来随着环保、安全、节能意识的提高,CO2这一传统的天然工质在制冷领域重新受到广泛关注。遗憾的是,通常采用的CO2亚临界循环制冷技术,因制冷效率易受环境温度影响,其广泛应用受限。基于此,挪威科学家Lorentzen于1992年首次提出CO2跨临界循环制冷设想,即CO2以超临界状态传输且以亚临界状态蒸发制冷[11];不仅可解决上述局限,还能进一步提升系统制冷效能。经过30余年的发展,目前CO2跨临界循环制冷已推广应用于汽车空调、冷冻冷藏、溜冰场制冰等领域,特别是在欧美国家的商超制冷领域得到了广泛应用。尽管如此,由于超临界CO2制冷技术涉及CO2超临界状态营造与维持,对系统的压缩比和可承受的压强提出了更高要求,因此一直难以在大型冰雪场馆中得到实际应用,直至北京冬奥场馆的建设才填补了该技术在大型冬奥场馆比赛专用冰面制备方面的空白[12]。

3 超临界CO2制冷技术课程思政教学设计

3.1 教学设计

CO2超临界状态及应用在“物理化学”单组分相图部分通常作为知识难点和应用案例介绍,为了挖掘并发挥该内容的课程思政育人功能,可采用融合了任务驱动的自主学习、翻转课堂及课后拓展的综合式教学方案。例如,在课前,教师可布置学习任务,安排学生通过查阅资料了解人工制冰造雪的原理和主要方法,分析原有方法在能耗、成本、安全和环保等方面存在的问题;并结合小组讨论,提出解决这些问题的基本思路与方案。在课堂上,首先要求学生汇报他们的调研总结和解决方案,然后教师以创新应用案例的形式导入思政案例,师生共同讨论分析超临界CO2制冰造雪原理、优势及启示。课后要求学生拓展了解超临界CO2在不同行业中的应用及其启示。籍此使学生感悟相关案例中所蕴藏的科学创新精神、以国家重大需求为己任的责任担当、低碳“绿色”发展理念以及民族自豪感。

3.2 思政案例导入

教师以创新应用案例的形式,如“试以北京冬奥会制冰造雪为例,结合资料分析超临界CO2在制冷领域的特殊优势及启示”,导入如下的课程思政案例:为了贯彻“科技奥运、绿色奥运”的核心理念,办好2022北京冬奥会,为世界各国冰雪运动员提供高质量的比赛专用冰道和雪道,我国科技工作者主动以国家重大需求为己任,发奋自强,勇于开拓创新,通过产学研协同攻关,自主研发出达到国际先进水平、具有自主知识产权的二氧化碳跨临界直冷制冰和二氧化碳超临界制雪技术,打造了“最美、最快的冰面”[13]和零上高品质“冰状雪”(图3)[14]。非常值得骄傲的是,国家速滑馆是世界首个采用“二氧化碳跨临界直接蒸发制冷技术”的冬奥场馆,其冰面温差可控制在0.3-0.4 °C以内,为运动员提供一个软硬度均匀稳定的优质冰面,并可实现快速、高效的冰面转换;仅在制冷环节每年可节电200余万度,无论是综合能效还是冰面温差均达到国际先进水平。开发的零上高品质动态人工造雪和储雪一体化技术与装备,可在气温处于0-15 °C时,利用二氧化碳超临界制冷技术实现安全、高效、低成本、高品质的人工造雪。上述先进技术的开发不仅成功保障了北京冬奥会和冬残奥会冰/雪道各项赛事的顺利举办,还充分展示了我国的创新发展理念、科技实力以及责任担当。

图3 国家速滑馆多功能全冰面——“冰丝带”和首钢滑雪大跳台高品质人造雪道[15]

3.3 课堂汇报与讨论

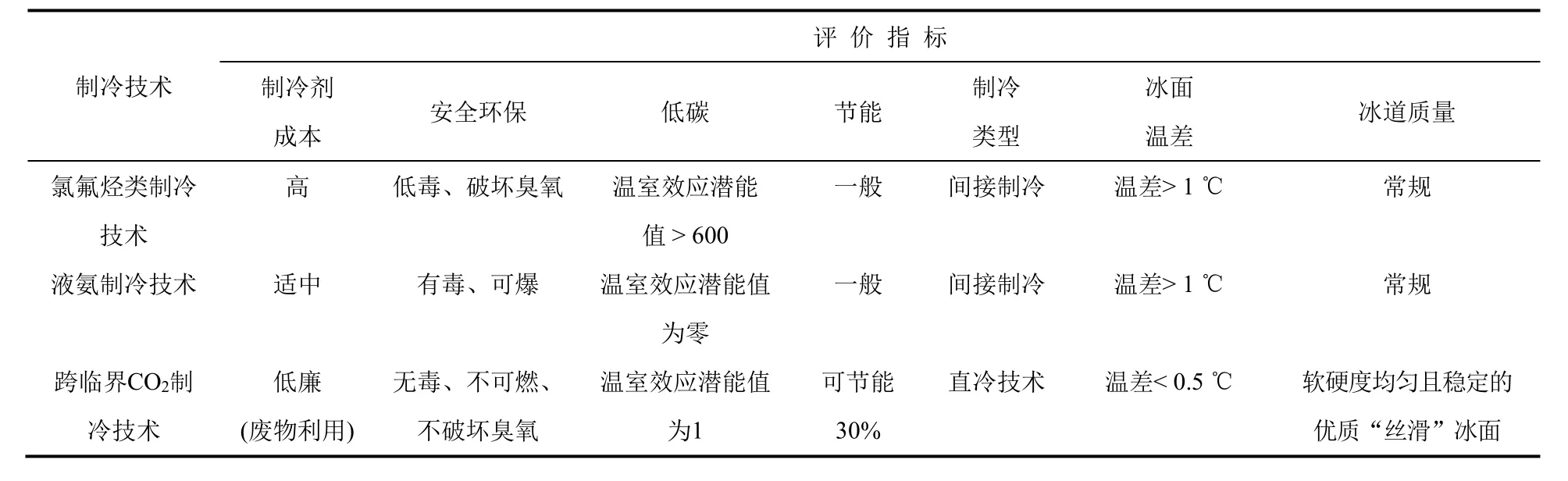

在查阅资料的基础上,要求学生以课堂汇报+讨论的形式,比较和总结CO2跨临界直冷制冰技术与传统制冷技术(以氯氟烃类或液氨为制冷剂)的优势和启发(见表1)。教师注意在讨论中引导学生理解相关的物理化学原理。

表1 几种代表性制冷技术综合性能比较

3.4 价值引领、知识拓展与教学效果评价

通过以上事例鲜明的对比分析,学生很容易总结出:只有创新才能突破;灵活掌握物理化学原理可解决重大科技/工程问题;要有低碳“绿色”发展意识,才能契合国家和社会的发展需求;并能切实感受到我国科技人员的创新精神和责任担当。要求学生课后拓展了解并总结超临界CO2在不同行业(如在中药材萃取、食品加工以及合成化学等领域)中的特色应用案例及其启示,以加深对超临界CO2物性和特色应用的理解,进一步激发开拓创新精神和培育低碳“绿色”发展理念。最后,通过综合采用“检查学生查阅资料情况、PPT制作、课堂发言、课堂APP问答、课后总结”等形式对课程思政教学效果进行多元评价。

4 结语

为了解决专业课课程思政教学中出现的一些普遍性问题,本文以CO2超临界状态及制冷应用为例,提出以解析关键概念/技术背后的物理化学原理为纽带,依据知识间内在关联,环环相扣、水到渠成地开展课程思政教学的新思路;并综合采用了任务驱动的自主学习、翻转课堂及课后拓展相结合的多元思政教学手段,引导学生自主发掘思政素材,实现自我思政教育。通过以上设计,既锻炼了学生资料收集和总结能力,加深了学生对物理化学基本原理的理解,提升了学生学以致用的意识和能力,同时激发了学生的创新精神、家国情怀和责任担当;从而实现了价值塑造、知识传授和能力培养三位一体的教学目标。我们的教学实践表明,这种以知识内在联系为纽带、结合问题驱动、践行自主思政教育的课程思政教学模式,更易入脑入心,被学生接受和认同,具有广泛的可推广性。

致谢:感谢厦门大学朱亚先教授、山东大学张树永教授等对本文的指导。