共同体视域下民族院校应用化学专业虚拟教研室建设的理论与实践

2023-12-11李琳张道洪黄涛

李琳,张道洪,黄涛

中南民族大学化学与材料科学学院,民族院校应用化学专业虚拟教研室,武汉 430074

1 引言

高等教育位居国民教育体系顶端,事关国家核心竞争力和中华民族伟大复兴。党的十八大以来,高等教育的发展引起了教育界的重点关注。高校的根本任务是培养一流人才,而教研室是高校开展教学科研工作的基层组织,其建设质量的高低同时关系到师资力量的提升以及教育质量的落实[1]。传统教研室既是一个教学实体又是一个管理实体,在教学研究、规划组织、督促评价等方面发挥着重要职能,但是,面对如今“互联网+”时代发展的新要求,传统教研室在思路转化和组织创新上的改革显得较为迫切。2021年,教育部出台《关于开展虚拟教研室试点建设工作的通知》,明确提出在全国进行虚拟教研室的探索与实践,虚拟教研室是信息化时代新型基层教学组织的重要探索,是推动高等教育高质量内涵式发展的必然要求和重要支撑[2]。

德国社会学家斐迪南·滕尼斯(Ferdinand Tonnies)最早提出“共同体”概念,马克斯·韦伯(Max Weber)则认为“共同体”的维系是创设在参加者主观感触接受到的互相从属性之上,是社会步履的方向标。我国学者认为共同体是“社会中设有的、基于主观或客观共同表征而组成的各种层次的团体、组织,既包括规模方式等小范围存在的社会性的自发性组织,同时又可能将民族共同体或国家共同体被视为当前最高层次的代表国家和民族的政治组织机构”[3]。

基于此,本文将共同体概念同高校教研室特征相结合,将教研室建设基于中华民族共同体理论的视域下进行建构,在对中南民族大学牵头的“民族院校应用化学专业虚拟教研室”进行分析的基础上,明确教研室建设的目标与定位,提出虚拟教研室的特征与内涵,了解共同体视域下虚拟教研室的特点及功能,从微观把握到宏观调控,优化教研室运转方式,发挥教研室基层教学组织作用,促进高等教育人才培养质量的提升。

2 虚拟教研室的内涵

虚拟教研室是一种基于现代信息技术平台联合开展协同教学研究与改革实践的教师共同体,打破传统教研室存在的地理局限性和学科局限性,开展突破时空限制、高效便捷、形式多样、线上线下结合的教研实践活动。虚拟教研室满足了不同区域的教师进行全时空教学教研互动交流的需求,促进各校资源共享、优势互补,实现教师共同成长,有助于培养宽领域多层次的高水平创新型人才,从而辐射带动教育质量的整体提升[4]。另外,虚拟教研室的成员既是知识的传授者,又是不断前进的学习者,虚拟教研室不影响原来的教研室结构,在此基础上,为解决某一问题有着共同意愿的教师提供一定的平台支撑,以立德树人为根本任务,以现代信息技术为依托,打造教师教学发展共同体,提高教师教学的理论和实践能力,从而为高等教育高质量内涵式发展提供强有力的支撑作用[5]。

根据教育部的要求,虚拟教研室的建设主要包括平台搭建、组织结构、运行方式、成果产出、质量监控等五个方面[6]。

(1) 平台搭建:依托现代信息技术,通过大学慕课、学习通、钉钉、雨课堂等平台,协同共建专业培养方案、课程教学大纲、课件、教学视频、习题库、实验实训、知识图谱等资源库,将传统的物理实体教研转向具有多样性开放性的空中云上教研,打造信息共享、功能完备、时时在线的虚拟教研室。

(2) 组织结构:依托具有示范引领作用的一流学科、一流专业、一流课程、一流师资和一流团队,下设各种课程组,形成相对稳定的高水平教学团队。

(3) 运行方式:虚拟教研室根据教研室的目标和规划开展具体活动,设计线上为主、线下为辅的教研模式,推动教师加强对专业与课程建设、教学内容与方法、教学手段与评价等方面的研究探索,凝练和推广研究成果,同时,院系提供必要的教学设施与经费支持等,建立相应的保障机制。

(4) 成果产出:共享优质的教学资源库(如:人才培养方案、教学视频、教学案例、知识图谱等);推进课程的改革与建设,包括:集体磨课、专业课程改革、翻转课堂、主题报告、课程思政研究、备赛教学竞赛等。教师积极参与各类教学比赛,例如:全国青年教师讲课比赛、全国高校教师教学创新大赛等活动,以赛促教,教师通过运用新工具、新方法形成的新能力反哺在教学上,提升教学能力,推广应用虚拟教研室的建设经验,提升教研共同体的集体荣誉感。

(5) 质量监控:加强管理和质量监测,完善持续改进机制。建立虚拟教研室建设进展年度报告机制,根据质量监测信息推动持续改进。同时,组织线上线下活动,促进经验交流互鉴和资源共建共享。

3 虚拟教研室的实践——以教育部“民族院校应用化学专业虚拟教研室”建设为例

3.1 虚拟教研室组建

“民族院校应用化学专业虚拟教研室”于2021年经教育部批准成立,是以铸牢中华民族共同体意识为主线,以中南民族大学为牵头单位,包括中南民族大学、西南民族大学、西北民族大学、大连民族大学、湖北民族大学、内蒙古民族大学、青海民族大学、云南民族大学、广西民族大学、贵州民族大学等十所民族院校。团队核心成员有22人,其中教授12人、副教授6人、讲师4人,全部具有博士学位。虚拟教研室主任由中南民族大学应用化学国家一流本科专业负责人黄涛教授(湖北省教学名师和国家民委教学名师)担任,下设委员、秘书等职位。虚拟教研室确立了自己的使命,即围绕“民族院校应用化学专业”,做好专业建设的奠基者、学科建设的开拓者、课程改革的探索者、质量文化的践行者。以提升民族院校应用化学专业教师教书育人能力为切入点,通过首席引领,打破院校之间的栅栏,构建一个在中华民族共同体意识引领下的更具开放性和交融性、扎根本科教学一线的新型基层教学组织[7]。

3.2 应用化学专业定位

根据《普通高等学校专业类教学质量国家标准》,应用化学(理科)的人才培养目标是:在系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能的基础上,强化化学工程基础等方面的知识学习,具有一定的研发能力和工程实践能力;应用化学(工科)的人才培养目标是:在系统掌握化学基础知识、基本理论和基本技能的基础上,系统掌握化学工程、化工实践等方面的知识,具有较强的工程实践、研发和设计能力[8]。

中南民族大学应用化学专业定位:立足湖北,面向中西部,将化学化工基础与新兴技术相结合,理工融合、以理为主,着力培养服务民族地区经济建设和社会发展需求的具有应用分析技术专长的应用化学专门人才。应用化学专业特色:依托化学、生物、民族药学及环境科学优势学科群,聚焦应用分析,坚持多维协同,形成“理工融合、分类培养”的专业特色,化学化工基础与新兴技术深度融合,强化新工科背景下工程实践及创新能力培养;围绕民族地区资源转化与利用过程中的分析问题,通过多学科交叉,形成分析测试(工业分析、生物分析、药物分析)、能源催化、精细化工、材料应用等为主要特色的专业方向(图1)。

图1 民族院校应用化学专业定位

3.3 虚拟教研室特色与创新

民族院校应用化学专业虚拟教研室,围绕民族院校应用化学专业,分别从特色方向(发挥学科优势,结合民族区域产业发展趋势,设立特色方向)、特色内容(依托民族资源的开发与利用,拓展教学内容)、课程体系(注重创新能力培养,优化实践课程体系)等方面来共同建设。虚拟教研室通过腾讯会议、超星学习通、大学慕课等平台,开展名师讲座、集体备课、读书分享、线下研讨等多种理论和实践教研活动,对教学理念、思维方法、知识结构等达成一定程度上的共识。

民族院校应用化学专业虚拟教研室,坚持以学生为中心、以产出为导向、持续改进的基本理念,围绕培养目标、课程体系、师资队伍、培养过程、培养效果五大核心要素,将自身学科优势与地方产业发展及民族地区特色资源相结合,探索“一个中心,二个驱动,三个强化,四个协同”的建设思路(图2),凸显专业特色。以党中央提出的“铸牢中华民族共同体意识”为主线,设置有特色的理论课程体系和实践课程体系,依托科研共享平台、实验共享平台、校企合作平台,践行导师制、预警制、帮扶制、家访制等有温度有特色的育人制度,在人才培养资源、培养体系、培养过程等方面形成自身的优势。

图2 民族院校应用化学专业虚拟教研室特色

3.4 虚拟教研室建设初步成效

3.4.1 课程体系框架

“民族院校应用化学专业虚拟教研室”面向应用化学专业,实现跨时空的教研活动,从而达到教学教研结合、资源共建共享的目的。课堂是教书育人的最前沿阵地,因此,课程体系框架的构建显得尤为重要,以课程问题的逻辑关系为主线,体现知识结构的组成与解决问题的方法之间的映射关系,从而建立相应的知识体系和能力体系[9]。教育部提出要进行课程创新教学改革,其目的在于充分挖掘学生的主观能动性,引导学生愿意学习、主动学习、深入学习、有价值有意义地学习,提升学生的系统思维能力、解决问题能力和创新创造能力[10]。

中南民族大学应用化学专业经过多年探索,近两年在虚拟教研室的指导下,在理论课程和实践课程的改革创新上均有所突破(图3)。对于理论课程,构筑了适合民族院校生源特点、突显应用化学专业特色、交叉融合的专业课程体系,如:专业基础课、专业核心课、专业特色课和专业选修课等模块。着力一流课程的建设,目前共有13门一流本科课程和“课程思政”示范课程,包括1门国家一流本科课程和2门国际课程。对于实践课程,分别从实验课程、课程设计、阶段实习和毕业论文(设计)等方面来进行新工科强化教育,多层次多维度的实践教学体系在总学分中占比达28.4%,力图做到让创新能力培养贯穿人才培养全过程。

图3 中南民族大学应用化学专业课程体系框架

3.4.2 课程知识图谱

知识图谱是知识工程的重要分支,其中,知识体系和能力体系缺一不可。知识体系是基础,描述学生需要掌握的知识点和知识结构;能力体系是拔高,培养学生的创新思维能力和解决问题能力。知识图谱是利用一系列图形状、结构化等可视化技术描述知识资源及其载体,分析和构建知识之间的多重结构关系,显示实体之间或概念之间的多重联系[11]。虚拟教研室需要新知识、新经验的更新,利用知识图谱对虚拟教研室进行管理,有利于虚拟教研室的建设与发展。

中南民族大学牵头的民族院校应用化学专业虚拟教研室,正在进行课程知识图谱的建设和完善,为学科领域构建知识体系与管理体系。与传统教研室的课程知识体系不同,虚拟教研室建设的数据来源更为广泛化和多样化,来自于不同高校不同领域的专家老师提供的知识来源包括教材详细内容、学科前沿新知识等半结构化的原始数据,因此,我们运用知识图谱的顶层逻辑,使用具有层次结构的格式对数据进行处理,例如,将提取后的知识点按照规定好的逻辑层次结构录入至文件,主要分为知识存储、知识融合、知识检索等关键步骤,同时进行知识融合与知识加工,保持知识点实时动态的持续更新[12]。

3.4.3 教研产出

共同体是由有共同目标的个体组成的具有归属感的团体[13]。“民族院校应用化学专业虚拟教研室”就是在铸牢中华民族共同体意识的思想引领下的“学术共同体”,是基于互联网平台,为实现共同目标而凝聚在一起的基层教研组织,其核心目标是提升教师教学能力、提高教书育人水平。通过虚拟教研室建设可以跨越时间和空间限制,让教师的“教”与学生的“学”之间形成良性循环的相互反馈和相互促进,从而推动教学研究,形成一系列教学研究成果,打造教师教学发展共同体[14]。

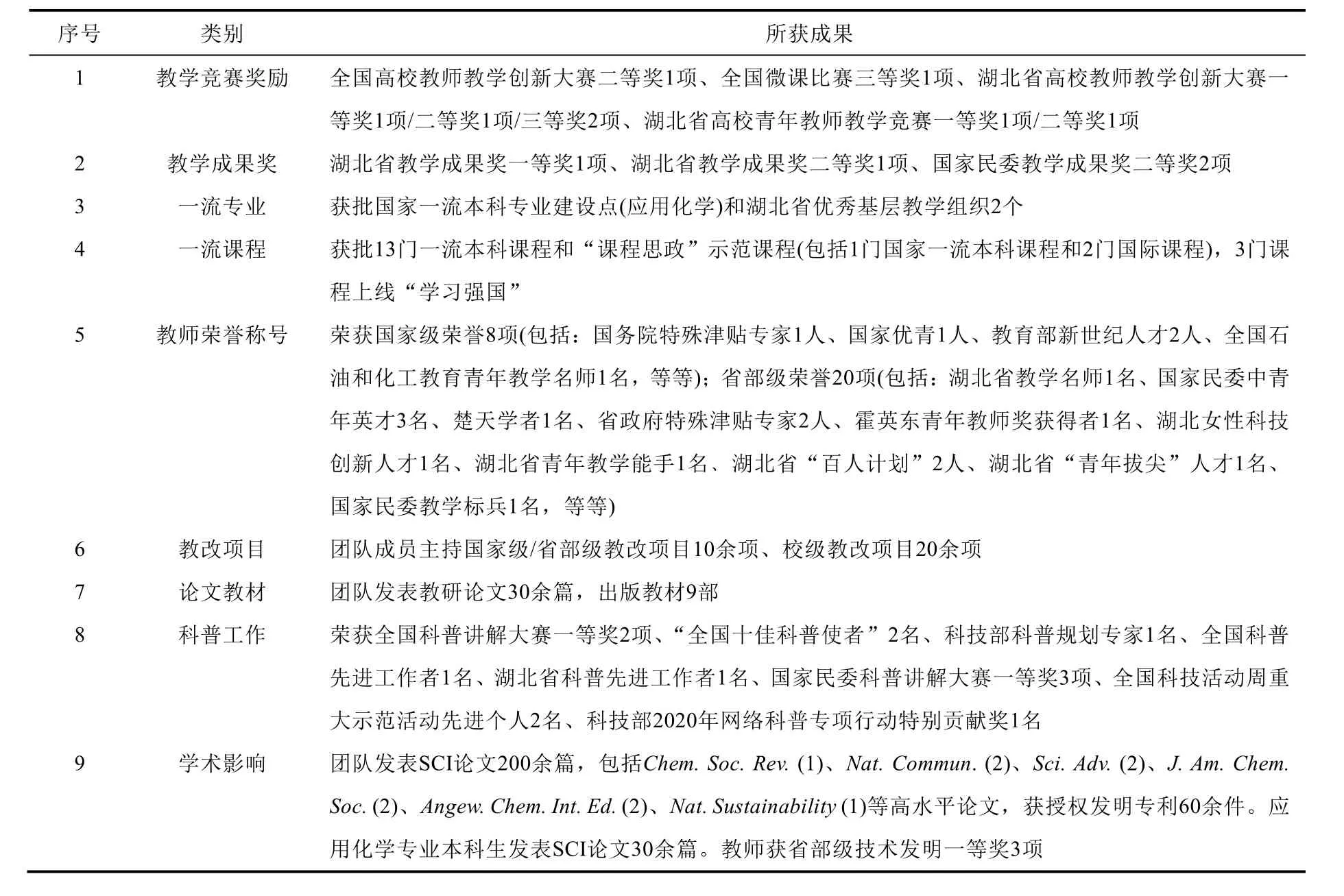

以中南民族大学应用化学专业为例,近五年的教研能力取得了明显进步,获得了一系列成绩,如表1所示。

表1 中南民族大学应用化学专业近五年教研成果

另外,近几年中南民族大学应用化学专业学生的就业率、考研升学率、荣获省部级以上奖项的人数,均呈现递增趋势。本科生一次性就业率超过90%,考研升学率超过50%。尤其是,少数民族学生的专业水平显著提高,近四年,少数民族学生就业率均超过90%,且少数民族毕业生回乡就业比例递增,为民族地区经济社会发展做出了重要贡献。

4 结论与展望

面对现代信息技术引发的巨大变革,国家对高等教育的发展和高校人才的培养都提出了新要求。在“互联网+”时代背景下应运而生的高校新型基层教学组织——虚拟教研室,是资源共享新平台、协同育人新机制、教学研究共同体。本文研究了共同体视域下民族院校应用化学专业虚拟教研室的建设理论与实践,发挥教研室基层教学组织的重要作用,从微观层面把握教研室成员的专业素养及能力发展,从宏观层面调控教研室的赋能增权及平稳运行,在和谐氛围中实现高等教育教学质量的进一步提升。