推动制造业高质量发展的时代要求、现实基础与策略选择

2023-12-10徐建伟韩晓赵阳华

徐建伟 韩晓 赵阳华

摘 要:制造业高质量发展是实现中国式现代化的关键支撑,也是建设现代化产业体系的重中之重。经过改革开放四十多年的快速发展,中国制造业在规模体量、门类体系、技术水平、开放合作等方面取得长足发展,但也存在高精尖产业占比偏低、产业链“卡脖子”问题突出、增值创收能力不强、节能减碳任务繁重、国际话语权影响力不足等问题。立足新时代,对标新要求,制造业高质量发展需要适应要素禀赋条件、经济发展阶段、全球经贸格局新变化和建设现代化产业体系新要求,按照“坚持一条主线、增强三个能力、推进五个转变、实现四个提高”的思路,推动制造业实现质的有效提升和量的合理增长。

关键词:制造业发展;高质量发展;现代化产业体系;中国式现代化

中图分类号:F424 文獻标识码:A 文章编号:1003-7543(2023)11-0055-12

党的二十大报告强调,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。制造业快速发展是发展中国家经济腾飞的必选题,制造业高质量发展是向经济强国跃升的必答题。当前,中国正在加快推进制造强国建设,制造业高质量发展既为现代化强国建设奠定坚实的物质技术基础,又为中国高水平参与全球竞争合作、有效应对外部风险挑战筑牢强大根基。在中国式现代化建设的征程中,制造业高质量发展既至关重要,又极为紧迫。为此,要站在全局谋划和推进制造业发展,走出具有中国特色、顺应时代趋势、引领带动全球的高质量发展路径。

一、中国式现代化语境下制造业高质量发展具有全局意义

制造业高质量发展对于全面建设社会主义现代化国家具有重大而深远的意义。作为经济体系的关键构成,制造业高质量发展能够加快技术创新和产业结构升级、为现代化建设奠定强大的物质技术基础,能够促进高质量和多层次就业、为实现共同富裕提供支撑保障,能够促进资源高效集约利用、为人与自然和谐共生探索新路径,能够赋能全球经贸合作和产业链供应链稳定、为构建互利共赢国际关系铺就康庄大道。

(一)制造业高质量发展为现代化建设提供物质技术支撑

中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。工业化是现代化的基本前提、动力基础和核心内涵[1],工业化过程中最重要的变化是制造业比重的逐步提升与结构的不断升级[2]。作为现代化的基础和前提,制造业为全面建成社会主义现代化强国提供强大物质基础、技术支撑和精神动力,与制造业发展紧密相关的不仅是物质产品的创新与生产,还涉及现代工业文明、社会阶层结构等一系列深刻变化。当今世界科学研究、技术创新和产业应用已经紧密融合,科技强国和制造强国建设在机制和路径上密不可分。一些国家由于过度去工业化,导致创新能力出现断档的问题,已经引起学术界和政府的高度重视。依托制造业的创新沃土,中国在部分领域的创新能力已接近或达到世界先进水平,在新能源、5G、人工智能等领域初步形成先发优势。未来,加快制造业高端化、智能化、融合化转型升级,持续提升制造业发展质量和效益,扩大制造业国际竞争优势,是进一步推进中国式现代化的内在要求,也是建设社会主义现代化强国的关键所在。

(二)制造业高质量发展为充分就业和共同富裕提供保障

中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共同富裕的现代化。习近平总书记强调,就业是最大的民生工程、民心工程、根基工程,是社会稳定的重要保障,必须抓紧抓实抓好[3]。制造业高质量发展既要发挥中国人口规模巨大的独特优势,又要最大程度上促进高质量、多层次就业,为实现共同富裕、保障民生福祉提供强大支撑。作为吸纳就业的重要载体,制造业直接或间接创造了大量就业岗位,吸纳了大量农业转移人口,发挥了拉动就业主力军的作用。近10年来,中国规模以上制造业企业年平均带动就业人数达到6 000多万人,其中前十大制造业领域吸纳就业人数占比达到87%①,对稳定扩大就业发挥了不可替代的作用。制造业在解决大量劳动力尤其是低技能劳动者就业的同时,还能扩大中等收入群体,使得一些高端和创新人才在高精尖制造领域找到“用武之地”。

(三)制造业高质量发展为人与自然和谐共生探索新路径

中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。跳出西方发达国家“先污染后治理”“先消耗再转嫁”的老路子,要求中国制造业实现最大程度的资源集约利用、最小程度的生态环境影响,并为绿色低碳发展提供技术和装备支撑。碳达峰碳中和为经济发展和产业创新开辟了一个新赛道,需要深度调整产业发展路径和模式,构建和谐的新型人—产—地关系。从根本上来说,绿色低碳发展关键还是要靠研发和使用新技术、新装备、新产品,不论是在减碳,还是固碳过程中,制造业都起着不可替代的作用。如,新能源汽车替代燃油车,数字化技术对传统行业的改造升级等,都有助于提高资源利用效率、降低污染排放量,实现人与自然和谐共生。

(四)制造业高质量发展为构建互利共赢国际关系打好基础

中国式现代化是走和平发展道路的现代化。和平发展的重要内容之一是深化全球资本、技术、产能、市场和制度合作,促进全球经济循环、助力世界经济增长、增进各国人民福祉。制造业是全球经贸合作的主要领域,也是促进各国交流互鉴的重要载体。深化制造业合作有助于促进全球产业链供应链安全稳定、优化全球资源要素配置,让发展成果更好惠及各国人民。作为世界经济版图的重要板块,中国制造业持续快速发展,为全球先进技术转移转化、国际资本投资兴业提供了广阔舞台,也为各国提供了稳定优质的中间品和“物美价廉”的各类消费品,更好地保障了全球生产分工协作、丰富了全球消费供给。从一定程度上来说,中国与全球范围内的科技创新—生产制造—消费需求大循环,成为世界经济畅通高效运作的核心、全球资源优化配置的关键、各国合作共赢的结点。

二、构建现代化产业体系对制造业高质量发展提出新要求

现代化产业体系是一个有机整体,具有完整性、先进性、安全性特征。完整的现代化产业体系要求制造业保持较大的规模体量和较高的结构比重,先进的现代化产业体系有赖于具有“含金量”“含智量”“含绿量”的先进制造业,安全的现代化产业体系筑基于制造业的自主可控能力之上。因此,脱离制造业高质量发展,现代化产业体系就缺乏根基支撑;抛开现代化产业体系建设,制造业高质量发展就会面临结构性制约和系统性掣肘。

(一)现代化产业体系以制造业畅通循环协作为主要关联

作为现代化产业体系的中枢,制造业既为现代农业提供技术装备支撑,又联动衍生生产性服务业发展需求,还为高品质生活性服务业提供优质消费产品。制造业与农业、服务业协作融合发展,能保障经济高效畅通循环,在面对外部风险冲击时展现强大韧性,从而为经济稳定和国家安全保驾护航。

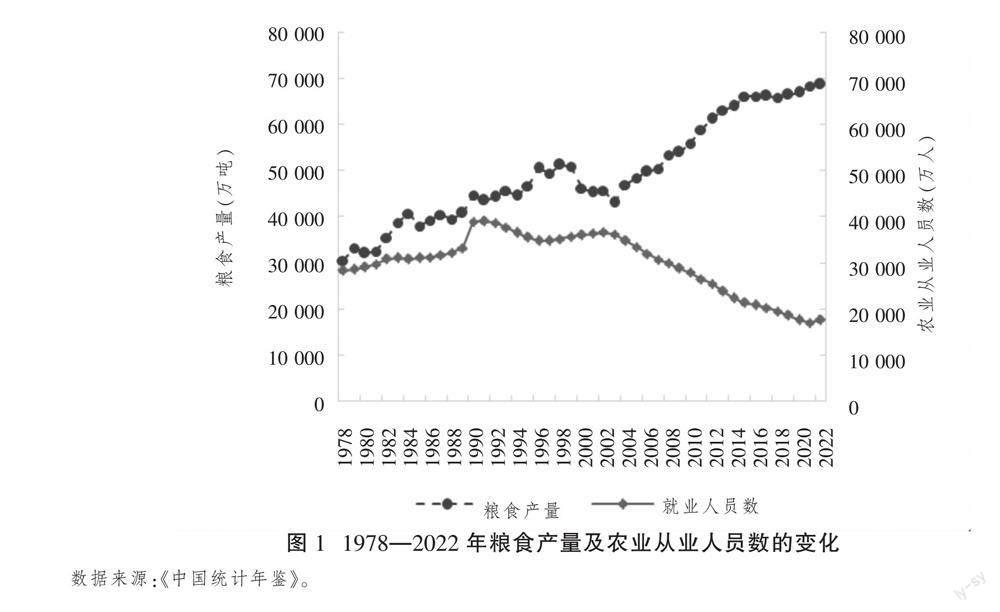

在制造业与农业融合发展方面,农业机械化为农产品保供作出重大贡献,是现代农业实现“藏粮于地”“藏粮于技”的重要支撑[4]。1978—2022年,中国农业从业人员数从2.83亿人下降至1.77亿人,降幅达到37.46%,而粮食产量从30 476.5万吨增长到68 652.8万吨,增幅达125.26%(見图1)。其背后的原因是农业机械化促进了农业现代化水平提升,农业劳动生产率、资源利用率、土地产出率不断提高。在制造业与服务业互动发展方面,生产性服务业依附于制造业而存在,制造业借助生产性服务业提升发展能级、拓展发展空间,硬件+软件、产品+内容、制造+服务成为产业融合发展大趋势。以2020年不变价格计算,2012—2020年中国生产性服务业增加值由10.65万亿元增长到21.9万亿元,说明制造业发展对生产性服务业具有倍增的拉动作用。

(二)现代化产业体系以制造业高位竞争优势为核心支撑

制造业是国家竞争力的强大基石。现代化产业体系最紧要、最核心的就是拥有技术水平高、竞争力强、处于国际领先水平的先进制造业。欧美国家之所以具有强大话语权和影响力,是因为其拥有一大批与制造业紧密相关的关键技术、核心部件、重要材料和重大装备。这些产业是国际分工合作的关键、全球价值链治理的核心,也是国家发展水平和竞争力的集中体现。

欧美等发达国家在高精尖制造领域具有强大竞争力。2021年,美国制造业仅占国内生产总值的11%,但制造业全要素生产率增幅占到了全行业全要素生产率增幅的35%,贡献了60%的出口产值。制造业还是美国创新的主要引擎,制造业领域的研发支出占全行业研发支出的70%,专利占所有专利的55%[5]。2021年,德国工业总产值的一半以上由制造业贡献,制造业占德国国内生产总值的18.5%,占到商品出口的84.2%。日本制造业也拥有较强的全球竞争力,通过持续的技术进步和产品创新,日本企业在耐用品消费方面建立了良好的品牌声誉,在汽车、机床、电子产品、医疗设备、相机等方面拥有一流竞争力。事实证明,只有依靠创新驱动推动制造业持续转型升级,才能掌握关键核心技术,推动产业链和价值链由中低端迈向中高端,在高精尖制造领域持续缩小与发达国家的分工位势差,逐步实现由跟跑向并跑乃至领跑跨越。

(三)现代化产业体系以制造业和数字经济融合为强劲动能

制造业是现代化产业体系的核心支柱,但亟待重塑发展动能;数字经济是现代化产业体系的新引擎,但亟待育大增强。制造业和数字经济深度融合、相互赋能,既是制造业动能更新、优势再造的有效路径,又是数字经济培育壮大、根深叶茂的必然选择。当前,数字经济已成为新一轮科技革命和产业变革的前沿,给实体经济的要素资源配置、产业结构调整和发展模式转型带来深远影响。利用好数字技术优势,推动数字要素和实体经济要素资源充分融合,将有效赋能实体经济转型升级。

从国际上来看,各国都在抢抓数字经济发展新机遇,发展数字经济成为主要国家打造经济发展新高地、应对国际激烈竞争、抢占战略制高点的重要手段。美国工业互联网战略于2012年上升为国家战略,通过应用互联网技术、大数据、云计算以及宽带网络等数字信息技术,进而实现对工业环节的有效控制和优化提升。德国工业4.0是德国版的“再工业化”战略,旨在应用智能化、物联网等新技术提高德国工业的全球竞争力,依靠“智能+网络化”实现智能制造[6]。中国以数字产业化和产业数字化为主线,利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条改造,提高全要素生产率,培育发展新产业新业态新模式,更好发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用。因此,数字新赛道是强国必争之地,中国拥有数字经济和实体经济融合发展的独特优势,有利于中国在新一轮产业竞争发展和现代化产业体系建设中取得领先、实现领跑。

(四)现代化产业体系以制造业持续绿色发展为根本底色

绿色低碳发展是产业体系具有现代性的重要体现。制造业是节能环保创新的主领域、绿色低碳发展的主战场。制造业是整个绿色低碳循环体系的关键一环,为新能源发展提供创新支撑和消纳应用场景,为节能减碳和污染治理提供技术装备,为现代高品质生活提供绿色低碳产品。当前,发展低碳经济和循环经济已成为世界潮流,全球已有151个国家提出了碳中和目标[7]。绿色发展理念在欧盟工业5.0等新战略中也得到了体现,它强调人与自然是一种共生关系,人类发展活动必须尊重自然、顺应自然、保护自然,通过优化资源利用效率和最大限度减少浪费,减少能源消耗和温室气体排放,避免自然资源枯竭和退化。目前,德国制定了“气候保护计划2030”,法国制定了“法国2030年气候计划”,日本制定了“绿色增长战略”,美国《2022年通胀削减法案》提出高达3 690亿美元的清洁能源投资方案。同时,以碳关税为核心的新政策法规体系不断完善,也要求制造业加快绿色低碳转型。目前,美国、加拿大、日本等国家碳关税政策在发展酝酿中,欧盟碳边境调节机制(CBAM)已形成法案并获通过,将对全球产业发展和贸易转型带来深远的实质性影响。

三、中国制造业高质量发展的基础分析

改革开放以来,中国制造业快速崛起,规模体量和结构体系取得长足发展,在全球分工中的显示度和影响力持续增强,成为中国经济的突出长板、全球产业链供应链的中枢。与此同时,中国制造业“大而不强”“全而不优”的问题突出,面临高精尖环节短板突出、产业链卡阻循环不畅、效率效益有待提升、结构性转型负担沉重、产业外迁压力大等诸多困难和挑战,高质量发展仍待攻坚克难、加力向上。

(一)规模体量巨大但高精尖环节短板突出

中国是世界上最大的制造业国家,制造业增加值占全球的近30%,连续多年位居世界首位。2020—2022年,世界制造业增加值十强国家分别是中国、美国、日本、德国、韩国、印度、意大利、法国、英国、俄罗斯。中国制造业增加值①达到4.58万亿美元;排名第二的美国为2.37万亿美元,约为中国的1/2;排名第三的日本制造业增加值为1.02万亿美元,仅为中国的1/5;其余国家制造业增加值均值都不到1万亿美元。与其他国家相比,中国制造业具有绝对的规模优势,这有助于提高企业协作效率、降低企业生产成本。中国制造业规模巨大、门类齐全,各类企业都能找到与之配套联系的相关企业,建立起高效的生产分工协作体系。巨大的规模体量也提高了制造业抵抗外部风险的韧性水平,不至于因局部企业、局部产能的波动而对经济发展全局造成太大影响。因此,制造业绝对规模优势不仅是保持制造业高质量发展的需要,更是增强全球竞争韧性的基础。

与此同时,也应看到,中国制造业总体上仍处于价值链中低端,高技术产业占比低,高精尖环节短板突出。根据世界银行公布的各国中高技术制造业增加值占制造业增加值的比重②,新加坡排名第一,中高技术制造业占制造业比重达到82.05%,多数发达国家这一比重都在50%以上。中国中高技术制造业占制造业比重为41.45%,排在第29名。可见,中国中高技术制造业发展水平不高,制造业整体结构偏低质化和同质化,难以获得较高技术要素附加收益,加快产业结构高端化升级仍是未来一段时期中国制造业高质量发展的首要任务。

(二)门类体系完备但产业链卡阻循环不畅

中国拥有41个工业大类、207个工业中类、666个工业小类,是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家。在齐全完备的产业体系中,劳动密集型产业、资本密集型产业、技术密集型产业都得到较好发展,机械与电子、装备与材料、组装与部件、硬件与软件等领域分工协作与融合發展具备较好基础。嵌入式发展模式尽管可以在全球化中获得加工组装和规模体量优势,但难以掌握产业链的关键核心技术,缺乏更具主导性的本土链主企业,价值链两端的研发设计、组织治理、品牌营销等环节被跨国公司掌握,中国制造业长期处于地位被动、同质竞争的“微笑曲线”底端。随着全球产业链主导权竞争日趋激烈,中国产业链自主可控能力弱、关键环节生产受阻、核心技术“卡脖子”等问题逐渐暴露,突出表现为产业链协作不优、循环不畅。如,不少产业存在“缺芯”“少核”“弱基”等问题,即在关键基础材料、核心基础元器件、精加工生产制造及检测设备、高端通用芯片等领域自主创新基础薄弱、对外依存度较高。因此,提高产业链自主可控能力、打通关键技术节点成为中国构建内循环体系、获得全产业链竞争优势的主攻方向。

(三)发展优势明显但效率效益空间待挖潜

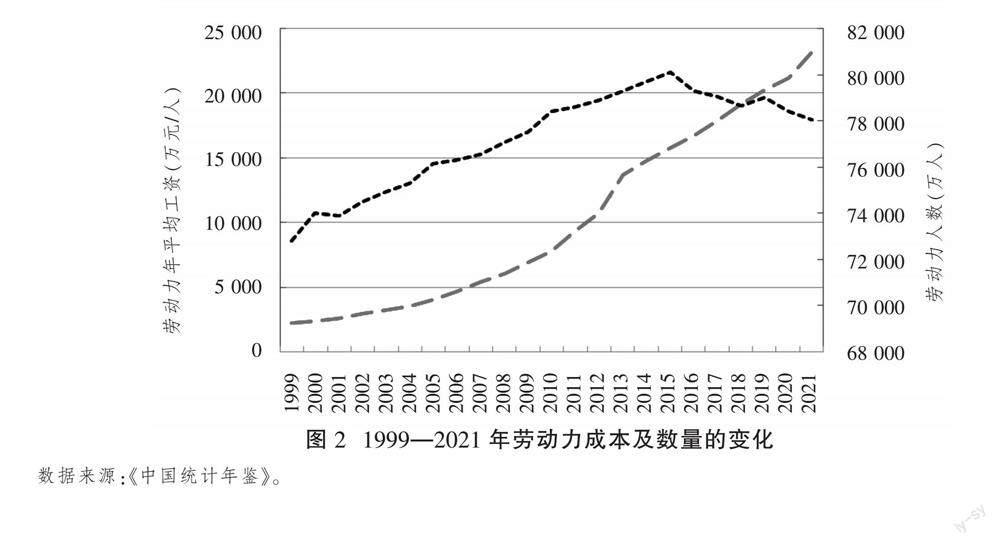

中国制造业规模巨大、产业体系完备,在生产制造成本和产业配套协作方面具备长期竞争优势。生产要素低成本是支撑中国制造业形成国际竞争优势的重要因素。但是,随着资源环境制约日益凸显、人口红利逐渐消失,依靠人口、土地、环境等廉价生产要素驱动的产业规模扩张、价格竞争模式已经不可持续。以人口为例,随着人口老龄化不断加深,中国劳动力总量下滑趋势明显。中国劳动力人数在2015年达到80 091万人的峰值后,呈现不断下降趋势。预计到2035年,劳动年龄人口占总人口的比重为56.9%,比2020年减少8个百分点[8]。更重要的是,中国工业劳动力工资不断上涨,目前已经高于东南亚、南亚等地区的新兴发展中经济体,给劳动密集型产业发展带来较大冲击。以2021年为不变价格,劳动力年平均工资从1999年的2 236元快速上升至2021年的23 175元(见图2)。未来随着人口结构变动,制造业用工压力还会持续加大。

由于中国制造业在产品研发、技术创新等方面差距明显、短板突出,制造业劳动生产率和利润率均处于较低水平。在技术创新方面,2022年,中国规模以上工业企业R&D经费为19 361.8亿元,占营业收入的比重为1.39%,其中制造业为1.55%。对比之下,全球制造业研发投入强度平均水平超过2.2%,美国、德国等国家则为3%~4%。在全球研发投入企业50强中,美国、欧盟、日本分别有19家、14家和8家,中国仅有4家。从制造业人均产出效率来看,中国人均每小时产出与巴西、哥伦比亚、秘鲁以及东南亚部分国家相近,仅为11美元左右,而欧美发达国家多数位于70美元至80美元之间①。在利润率方面,2022年中国规模以上制造业企业主营业务平均净利润率为6.09%②,而美国制造业主营业务平均净利润率为8%③,上榜世界500强企业的主营业务平均利润率甚至达到11.26%④。

(四)绿色发展提速但结构性转型负担沉重

党的十八大以来,中国制造业绿色发展取得阶段性成就。聚焦绿色低碳转型,中国加快推进重点行业和重要领域工业企业的绿色化改造,推动钢铁、石化化工、纺织等重点用能行业能效水平大幅提升。2021年,中国单位国内生产总值(GDP)能耗比2012年累计降低26.4%;2012—2022年规模以上工业单位增加值能耗累计下降幅度超过36%;2022年大宗工业固体废物资源综合利用率超过52%,较2012年提高近10个百分点;钢铁、原铝、水泥熟料等单位产品能效处于世界先进水平,能源资源利用效率持续提升。同时,中国绿色产品供给能力显著增强,2022年新能源汽车产销量分别达705.8万辆和688.7万辆,同比增长96.9%、93.4%,连续8年保持全球第一,光伏产业链主要环节产量全球占比超过70%。

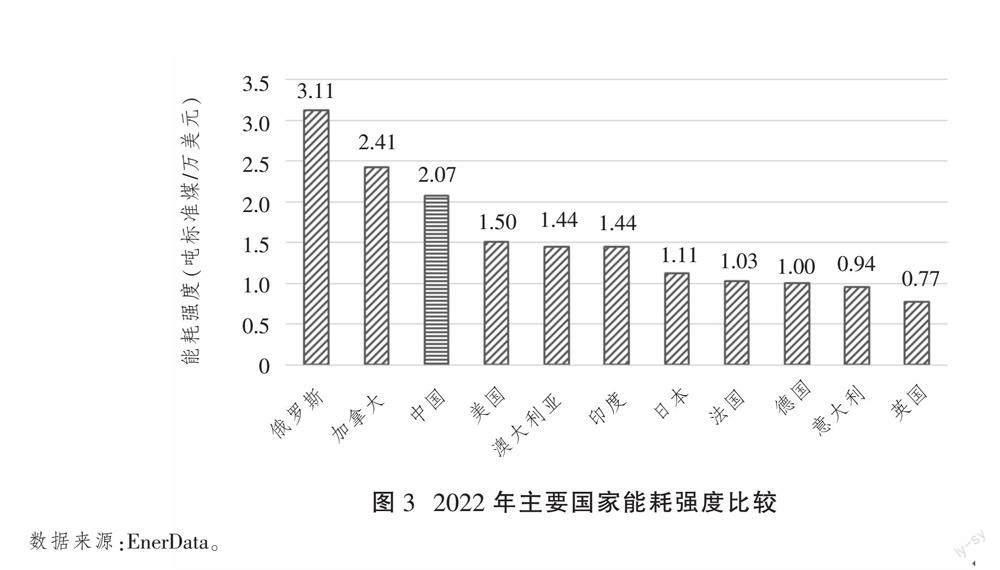

受经济发展任务重、碳排放基数大、资源禀赋条件等限制,中国制造业绿色低碳转型任务繁重,需要在产业结构、能源结构、技术结构等方面进行全面而深刻的变革。中国作为全球最大的能源消费国和二氧化碳排放国,2022年能源相关的二氧化碳排放量约121亿吨,占全球总排放量的31%,超过美国(49.7亿吨)、印度(12.9亿吨)和俄罗斯(17.5亿吨)的总和①。2022年,中国单位GDP能耗为2.07吨标准煤/万美元,在世界主要大国中能耗强度排名第三,远高于世界平均水平(1.60)以及美国(1.50)、日本(1.11)、德国(1.00)、法国(1.03)、英国(0.77)等发达国家(见图3)。2022年,中国单位GDP碳排放量为4.01吨二氧化碳/万美元,在世界主要大国中碳强度排名第二,远高于世界平均水平(2.60)及美国(2.28)、日本(1.91)、德国(1.53)、法国(0.98)、英国(1.06)等发达国家。从时间跨度上看,中国要在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,过渡期较短,能耗和排放强度降幅之大、任务之艰巨、影响之深远,远超欧美发达国家,其中所面临的挑战和付出的努力也远大于其他国家[9]。

(五)国际竞争力强但产业转移外迁压力大

中国制造业在全球范围内具有明显的竞争优势,成为全球产业链的关键节点、全球供应链的核心中枢。中国有220多种工业产品产量居世界第一位,光伏、新能源汽车、家电、智能手机等重点产业跻身世界前列。2022年,中国货物出口额达35 936亿美元,其中,自动数据处理设备及其零部件、服装及衣着附件出口额超过万亿元,纺织纱线、织物及其制品、手机、塑料制品、钢材、家用电器、汽车零配件出口额超过5 000亿元,家具及其零件、汽车等10种产品出口额超过2 000亿元。在国际上,中国在纺织、服装、手机、家电、电脑等优势产品的出口规模也非其他国家所能比拟[10]。以纺织品服装为例,2022年中国出口额高达3 409.5亿美元,约占全球的1/3,近年来出口快速增长的越南2022年出口额仅为375.7亿美元,只有中国的11%。

从产业发展条件来看,依托人口红利发展起来的低附加值产业,其竞争优势主要源于劳动力成本优势,一旦人口红利和成本优势消失,这些产业发展的持续性问题就会越来越突出。分别以越南、印度为代表的东南亚、南亚国家劳动力成本较低,且普遍采取优惠的投资及出口政策,大力吸引外商投资,积极承接国际产业转移,导致部分在华企业将工厂从中国转向东南亚、南亚等地区。受此影响,中国在纺织服装、玩具等中低端制造业领域的出口市场被越南、印度尼西亚、印度等新兴发展中国家蚕食替代。与此同时,世界主要国家对制造业的重视程度不断提升,发达国家考虑到本国产业链的安全性和稳定性,纷纷出台相关政策促使企业加大对本国的投资,产业链供应链呈现“本土化”或“近域化”趋势。例如,美国在《2021年战略竞争法案》中明确提出通过财政拨款支持供应链迁出中国,日本出台的《经济财政运营与改革基本方针2021》提出要重建国内生产体系。此外,国际地缘政治紧张,一些国家以“去中国化”为战略目标,企图加强与东南亚国家以及印度在贸易和供应链方面的合作,形成“亚洲替代供应链”,以增强供应链韧性、保障产业链安全。

四、推进中国制造业高质量发展的策略选择

制造业高质量发展的关键是要适应要素禀赋条件演化、经济发展阶段变化、全球经贸格局重塑变化和建设现代化产业体系的需要,按照“坚持一条主线、增强三个能力、推进五个转变、实现四个提高”的发展思路,以重塑优化国内外产业链协作关系为主线,聚焦增强制造业自主可控能力、创造增值能力和国际竞争能力,探索形成更有动力、更加高效、更可持续、更为安全的产业发展路径,在产业结构上推进高端化升级,在技术路径上加快智能化转型,在企业协作上促进畅通化循环,在空间架构上优化协同化布局,在发展模式上加快绿色化转变,进一步提高关键产业、重大技术、核心环节自主可控能力,进一步提高高性能和高品质产品、先进制造业和高新技术产业占比,进一步提高优质、高端、创新要素增长贡献,进一步提高资源、能源利用效率和水平,实现质的有效提升和量的合理增长。

(一)以高端化升级为导向提升中国制造的位势能级

一是夯实基础,实施产业基础再造工程。制造业高质量发展建立在稳固坚实的产业基础之上。聚焦基础零部件、基础元器件、基础材料、基础软件、基础工艺和产业技术基础,加大“卡脖子”和薄弱短板领域攻关,对标国际先进水平提升产品技术水平和质量性能,在可靠性、稳定性、精密性和使用寿命上下功夫,形成更多掌握独门绝技的“单打冠军”“配套专家”,提高基础产品供应保障能力。创新产业基础攻关组织模式,发挥国家战略科技力量支撑作用,大力发展基础共性技术研发机构,多渠道组建新型共性技术平台,加强基础领域共性技术、高端技术、前瞻性技术研究攻关。

二是补齐短板,实施重大技术装备攻关工程。重大技术装备是国际竞争的焦点,具有技术含量高、集成难度大、关联面广、成套性强、带动作用大等特点。围绕国家重大战略产品需求,在大飞机、航空发动机、燃气轮机、电力能源装备、船舶与海工装备、工业母机、高端医疗装备、现代农机装备等领域,努力突破一批具有创新性、标志性的重大技术装备。鼓励产品研制单位和使用单位合作开展自主创新,围绕应用需求组建用户、工程设计、研发制造等单位共同参与的创新联合体,协同推进重大技术装备研制,强化重大技术装备示范推广应用。

三是优化结构,壮大战略性新兴产业增长引擎。战略性新兴产业是优化产业结构的主要新生力量,也是开辟新领域、制胜新赛道的重要突破口。加快推进前沿技术研发和应用,推动战略性新兴产业融合集群发展,深入实施国家战略性新兴产业集群发展工程,培育壮大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。加强全产业链攻关、全要素支持、全生态发展,鼓励企业对前沿技术、颠覆性技术进行多路径探索,超前谋划布局一批未来产业,抢占未来竞争制高点。丰富完善应用场景,培育产业生态,支持新产品新技术迭代应用。

四是提升能级,培育质量标准等竞争新优势。质量品牌建设有利于开启向上竞争赛道。充分发挥先进标准的引领作用,选择具备优势的行业与国外中高端产品开展质量与性能比对,引导企业参照国际先进标准组织生产,提高参与制定修订国际标准的数量和范围,逐步缩小与国际先进水平差距。引导企业深入开展全面质量管理,推广先进质量管理模式和管理体系,建立全周期全流程质量安全追溯体系,重点解决关键产品质量难点问题。加强质量检验检测和认证能力建设,支持搭建面向不同行业的质量安全检测技术示范中心和第三方检验检测平台,全面推行产品认证制度。

(二)以智能化提升为支撑重构中国制造的竞争优势

一是转变方式,推广智能制造新模式。结合中国国情,提高人机结合水平,更好发挥技术技能人才优势,更好释放智能制造潜能,通過智能化转型促进制造业增效率、降成本、提品质,走符合中国国情的智能化道路。聚焦工艺、装备、软件等核心领域,攻克智能感知、高性能控制、人机协作、精益管控、供应链协同等共性技术,培育推广智能化设计、网络化协同制造、大规模个性化定制等新模式,分领域分类别推进智能场景、智能工厂、智能车间建设,加快生产经营过程向数字化、网络化、智能化方向转型升级。

二是拓展空间,加快产品“智能+”升级。面向便捷、智能、美好生活需要,鼓励企业运用物联网、云计算、人工智能等技术,以智能装备和智能产品开发为重点,大力发展工业级智能硬件、智能机器人、智能网联汽车、智能船舶、无人机、智能可穿戴设备、智能家居等新型智能产品,对工业产品的功能、结构、流程、外观进行整合优化,大力发展“智能+”产品。积极发展基于智能产品的场景化应用,加快智能产品在工业、交通、医疗、教育、国防科工、健康养老等重点行业领域的应用推广,打造重点应用示范项目,提升智能产品的市场接受度和认可度。引导通过统一标准和协议解决智能化产品之间的衔接联通问题,保障消费者更加便捷地使用和管理各种智能化产品。

三是汇聚资源,深度整合市场用户资源。依托“互联网+”和数字信息技术,提高市场数据重组、客户信息整理、用户参与设计能力,鼓励消费者反馈体验和需求,推广应用协同创新、用户参加等新模式,重塑研发设计环节。依托数字营销网络、数据挖掘分析、沉浸互动式体验等技术手段,推进市场运营理念和销售渠道创新,整合生产端和消费端数据资源,建立供应和需求联动机制,实现市场、研发、产品、营销、供应之间的高效联结[11]。深入挖掘用户个性化、差异化需求,做到精准识别响应需求,提供差异化产品,培育扩大新型消费市场,真正做到“走到需求身边”“走进消费者心里”。

(三)以畅通化循环为核心增强中国制造的韧性弹性

一是做强主体,优化现代企业梯队和矩阵体系。优化企业竞争合作关系,提高产业链主企业、生态主导企业、系统平台企业、“专精特新”企业的协同发展水平。推动建链基础条件好的制造龙头企业,进一步增强创新优势和发展能级,深度整合产业要素资源,开展兼并重组、境外并购和投资合作,提高行业集中度和话语权,育强一批自主创新能力强、掌握关键核心技术、市场品牌优势明显的世界级标杆企业。引领龙头链主企业带动本土企业贯通产业链供应链,把国内企业互相协作、支撑融合的发展架构搭建起来,搭建大中小企业创新协同、链条贯通的新型产业生态。引导基础部件、基础材料、基础装备、基础软件企业向“专精特新”发展,支持企业不断深耕细作、提升专业化优势、提高市场占有率,形成一批主业突出、特色鲜明、竞争力强的“行业隐形冠军”,夯实产业链基础根基、缓解“卡脖子”瓶颈约束。

二是深化协作,提高产业间产业内配套协作水平。深化产业间技术、产品与市场联系,提高机械与电子、装备与材料、硬件与软件、制造与服务等产业的融合发展水平。依托门类齐全、独立完整的现代产业体系,推动关联产业深度融合发展,化体量规模优势为关联协作优势,提高产业间的畅通循环能力和协调发展水平。依托产业间循环创造供给、衍生需求的内生机制,更大力度推动自主创新产品推广应用,为首次投放国内市场、具有核心知识产权的首台(套)装备、首批次新材料、首版次系统软件等创新产品提供应用场景和技术产品迭代的市场空间。推动先进制造和现代服务业深度融合发展,加快补齐研发设计、信息咨询、高端软件、售后服务等发展短板,把产业链两端做起来,形成制造衍生服务、服务支撑制造的良性循环,进一步增强先进制造业和现代服务业的核心竞争力。

三是强化保障,提升战略性资源供应保障能力。从产业安全的高度审视、解决资源保障问题,把提高资源安全保障能力放在更加突出的位置。加大国内勘探开发力度,加快矿产资源基地建设与储备,合理开发国内矿产资源,强化国内矿产资源“压舱石”作用和基础保障能力。树立循环利用的资源观,促进企业、园区、行业间原料互供、资源共享,大力开发“城市矿山”资源,完善再生金属、废旧动力电池等再生资源回收利用体系,提高固体废物综合利用水平。开展矿产资源供应风险评估和供应模拟平台建设,评估外部环境条件变化对矿产资源供应的潜在影响,提前研究建立、完善资源战略储备体系。围绕国内短缺资源建立境外资源稳定供应渠道,推进铜、铝等短缺资源和镍、钴、锂等“新兴矿产”国际合作,优化境外投资结构和布局,增强矿产资源全球保障能力和供应链弹性。

(四)以协同化布局为架构优化中国制造的内外联系

一是集中发力,打造世界级先进制造业集中带。以东部沿海地区和长江经济带为重点,汇聚全球高端要素和创新资源,提高制造业的集中度和竞争能级,打造全球最高水平的先进制造业集中带。发挥东部地区的区位交通、产业基础、科技创新、人力资源等优势,强化政策支持和土地、能耗等要素保障,尽快跻身与日本“四湾一海”地带、德国汉萨—鲁尔—南山地带、美国“两洋五湖”地带齐肩的世界制造业最高竞争水平行列。推进北京、上海、粤港澳大湾区国际科技创新中心建设,育成一批关键核心和未来前沿技术创新策源地。加快构建沿江产业分工协作体系,强化长三角地区的龙头引领作用,持续提升其资源配置和创新策源能力,深化流域内产业链与创新链合作,构建错位联动、梯度合理、互补互进的产业发展格局。鼓励武汉、合肥、长株潭、成渝等地区集聚优质产业资源和高端创新要素,推动制造业上量提质,打造辐射带动中西部地区的核心增长极,提高对制造强国建设的战略支撑力。

二是加大支持,打造承接产业转移的新增长极。围绕保障国家经济安全和产业平稳运行,在矿产资源丰富、能源支撑有力的华北及西北、长江中游、西南等地区建立一批以基础化工、现代煤化工、有色金属、高品质钢材、新型建材、新材料为主导的资源能源和原材料产业基地,提高关键核心材料生产供给能力,推进研发、生产和使用全过程绿色转型。围绕深化区域间梯度分工与保障产业链安全稳定运行,在分工协作便利、产业基础较好的安徽皖江、郑汴洛、武汉都市圈、长株潭、昌九、成渝、北部灣等地区建设一批以高端装备、电子信息、汽车、生物医药、关键核心零部件为主导的先进制造和战略性新兴产业基地,提高区域间产业配套协作能力,重点打造具有战略意义的产业备链基地,增强国内产业体系的弹性与韧性。更好发挥区域产业增长极的辐射带动作用,通过产业联动、供应互动、就业带动,促进更多中西部地区实现错位协同与高质量发展。

三是统筹协调,深化制造业全方位开放合作。优化国际链条协作关系,引进优质资本和先进技术更好支撑产业迈向中高端,推动国内优势产业链外延拓展,构建更加紧密高效的国际生产协作网络。积极整合利用国外资源要素和市场,加强与日韩、欧盟等发达国家和地区的创新合作,深化与《区域全面经济伙伴关系协定》等产业分工地区的产业链合作,推进与“一带一路”沿线等需求潜在地区的市场合作。支持具备技术、产品、产能和市场优势的国内链主企业“走出去”,提高企业价值链治理能级和国际分工位势。积极应对发达国家自主建链和新兴发展中国家加快工业化进程的变化趋势,推动优势产业嵌入东道国产业链建设,乘势把产业链长板“做长”。更加积极融入全球创新网络,深度参与全球科技治理,推动中国产业链与全球创新链有机融合,构建更大范围、更宽领域、更高水平的科技創新开放合作新格局。

(五)以绿色化转型为保障重塑中国制造的人地关系

一是抢占新赛道,加快开发绿色低碳技术装备。绿色低碳转型是大势所趋,正在育成新的产业赛道。加快绿色低碳先进适用技术研发,聚焦化石能源绿色智能开发和清洁低碳利用、可再生能源大规模利用、储能、二氧化碳捕集利用和封存等重点领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技示范项目,组织一批产业化专项工程,促进绿色低碳技术创新成果快速产业化。培育发展节能环保装备产业,统筹推进绿色制造公共服务平台建设,为中小企业提供产品绿色设计、能源高效节约、清洁生产改造、资源循环利用等专业服务,促进绿色低碳技术装备推广应用。

二是形成新生态,全面推进绿色产品供给消费。聚焦产品全生命周期绿色化,引导企业推行绿色设计,开发更多具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色低碳产品。编制发布绿色低碳技术、装备和产品应用场景案例,引导新技术、新装备、新产品规模化应用。推动电商平台和商场、超市等流通企业设立绿色低碳产品销售专区,在大型促销活动中设置绿色低碳产品专场,积极推广绿色低碳产品。在绿色工厂、绿色园区、节约型机关、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色建筑等创建行动中,将绿色低碳技术、装备和产品推广应用纳入评价体系,更好发挥示范带动作用。充分发挥政府采购引导作用,严格落实绿色采购制度,加大政府绿色采购力度,逐步将绿色采购制度扩展至国有企事业单位。

三是构建新制度,完善绿色低碳标准规则体系。绿色发展,规则先行。要进一步完善并强化绿色低碳产品和服务标准、认证、标识体系,推进节能家电、节水器具等绿色产品认证,大力提升绿色标识产品和服务的市场认可度和质量效益。依法完善产品能效、水效、能耗限额和碳排放、污染物排放等标准,定期对强制性标准进行评估,加快节能标准更新升级,大力淘汰低能效产品。实施能效、水效领跑者制度,建立节水强制性标准体系,强化高耗水行业用水定额管理。健全“双碳”标准,完善碳排放统计核算体系,推动能源消耗总量和强度调控逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。推动标准、认证、计量与国际接轨,在全球绿色制度型开放与合作中占据领先优势。 [Reform]参考文献

[1]黄群慧.以新型工业化推进中国式现代化[J].智慧中国,2023(5):28-31.

[2]陈佳贵,黄群慧,钟宏武.中国地区工业化进程的综合评价和特征分析[J].经济研究,2006(6):4-15.

[3]李心萍,姜洁,黄福特,等.就业优先 夯实民生之本[N].人民日报,2023-03-07(007).

[4]卞瑞鹤.藏粮于地 藏粮于技——习近平与“十三五”国家粮食安全战略[J].农村·农业·农民(A版),2015(12):24-27.

[5]BISTARKEY D. U.S. manufacturing ecosystem key to economic growth, innovation, competitiveness[J].American Ceramic Society bulletin, 2022, 101(9):47.

[6]纪成君,陈迪.“中国制造2025”深入推进的路径设计研究——基于德国工业4.0和美国工业互联网的启示[J].当代经济管理,2016(2):50-55.

[7]清华大学碳中和研究院.全球碳中和年度进展报告[R/OL].(2023-09-22)[2023-09-30].https://www.kdocs.cn/l/cakTBEXLpAwK.

[8]人力资源和社会保障部党组.如何看待我国就业形势[J].求是,2020(1):47-52.

[9]陈金晓.“双碳”目标下的经济循环:循环低碳化与低碳循环化[J].经济学家,2022(9):78-87.

[10]胡乐明.“生活需要”的政治经济学分析[J].马克思主义研究,2019(11):56-68.

[11]刘勇,杨慧鹏.数字化消费与制造业数字化转型[J].中国经济学人,2022(6):54-76.

Promoting High-quality Development of Manufacturing Industry:

Era's Demands, Developed Foundation, and Strategic Choices

XU Jian-wei HAN Xiao ZHAO Yang-hua

Abstract:High-quality development of manufacturing industry is crucial for achieving Chinese-style modernization and is a top priority in building a modern industrial system. After over four decades of rapid development, China's manufacturing industry has made significant progress in terms of scale, diversity, technological level, and international cooperation. However, it still faces challenges such as a low proportion of high-tech industries, bottlenecks in the industrial supply chain, limited value-added capabilities, substantial energy-saving and carbon reduction tasks, and inadequate international influence. In the new era, the high-quality development of the manufacturing industry needs to adapt to factors like resource endowments, economic development stages, changes in the global economic and trade landscape, and the requirements for building a modern industrial system. Following the principles of "adhering to one mainline, enhancing three capabilities, promoting five transformations, and achieving four improvements", we aim to drive the manufacturing industry to achieve qualitative and efficient improvement, as well as reasonable growth in quantity.

Key words: the development of manufacturing industry; high-quality development; modern industrial system; Chinese-style modernization