回采巷道垂直挤压型底鼓控制技术研究

2023-12-09马文乐

马文乐

山西焦煤西山煤电屯兰矿 山西 太原 030200

1 前言

煤炭资源作为我国的主要能源消耗一直支撑着我国人民的生产生活,据统计我国现有的煤炭总储量约为900亿t以上,是世界煤炭资源分布最丰富的国家。随着我国绿色能源的不断发展,风能、水能、太阳能等清洁能源逐步成为我国能源消耗的目标,但考虑到我国现有的国情及能源消耗量,清洁能源的能量远远不够我国能源的消耗,所在在今后很长一段时间内,煤炭资源仍是我国能源开采的重要目标。据预测,直至21世纪50年代,我国对煤炭资源的需求量仍占具能源总量的70%以上。同时随着开采年限的增加,赋存条件较为简单的煤层已经逐步得到一定的开采,我国对煤炭资源的开采逐步向着深部煤层继续转移,我国开采深度以每年8-12m的速度下降。随着开采深度的增加,回采巷道底鼓问题逐步凸显出来成为了亟待解决的技术难题[1-2]。为了保证矿井的生产安全,许多学者对巷道底板进行支护研究,提出支护方案[3-4]。本文针对回采巷道底鼓的难题,对巷道底板破坏机理作出一定的研究,从而给出巷道的支护方案。有效的降低了巷道维修费用,提升了矿山经济。

2 巷道支护分析

屯兰矿位于山西古交西部,井田面积64.49km2,矿井设计生产能力400万吨/年,目前主采2#、8#煤层,8#煤层厚度为3.48m~6.76m,煤层厚度为5.29m,属于厚煤层,矿井可采面积约为12.26km2,煤层的抗压强度约为24.97MPa,8#煤层的容重为1.38t/m3。

矿井属于高瓦斯矿。随着开采深度的增加,巷道不稳定等各种问题逐步凸显。巷道的变形随着不同地质条件而改变,所以根据实际地质情况对巷道底鼓情况进行分析,给出相应的治理控制技术。

煤层的伪顶厚度约为0.6m,覆岩的岩性为炭质泥岩、铝质泥岩、砂质泥岩和泥岩。巷道直接顶为砂质泥岩,由于砂质泥岩强度较差,极易出现不稳定现象,老顶岩性属于较为稳定的岩体。煤层伪底为砂质泥岩、根土泥岩和炭质泥岩,直接底为砂质泥岩厚度约为3m,老底岩性为砂岩,岩石厚度约为5~10m,底板整体稳定性较差,易出现底鼓现象。由于顶板及两帮位置的支护强度较差,使得垂直应力转移至巷道的底板,造成巷道的底板的底鼓。

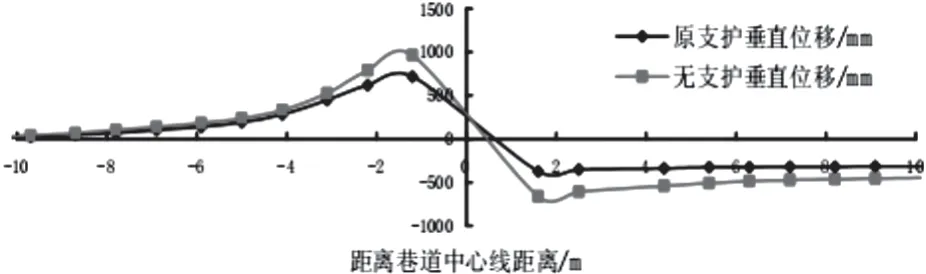

为了解决原有支护方式下巷道变形严重的问题,本文利用数值模拟软件对无支护及原有支护下的巷道变形进行研究,从而给出原有支护方案的优化措施。本文的数值模拟选用FLAC-3D数值模拟软件进行研究,首先进行模型的建立,根据实际地质条件建立矩形断面,断面的尺寸设定为宽5m、高3.1m,模型的尺寸长宽高分别为25m、25m、22.7m,完成模型长宽高设定后对模型进行网格划分,网格划分时需要考虑模拟计算的精度及模拟计算的时间,适当的选定网格划分方式可以提升模拟的效率,网格划分共有112500个。完成模型划分后对模型进行边界条件设定,固定模型下边界,固定左右边界的X方向位移,固定前后Y向位移,根据覆岩的容重计算施加模型上表面应力16.25MPa,完成模型的建立,完成模型建立后对模型无支护和原有支护方案下巷道围岩的垂直位移进行研究如图1所示。

图1 围岩垂直方向位移曲线

如图1所示可以看出,随着距离巷道中心线距离的增加,无支护条件下的垂直位移和原有支护条件下的垂直位移呈现出先增大后减小的趋势,在距离巷道中心线0~1m的位置巷道垂直位移逐步增大,在巷道中心线的位置原有支护条件下垂直位移为320mm,当距离中心线的距离增大至1m时,此时原有支护条件下垂直位移达到最大值650mm,当距离中心线距离增大至10m时,此时巷道左边垂直位移量量减小至0mm。在巷道右边距离中心线10m位置时垂直位移量为400mm。同时对比无支护和原有支护下的巷道垂直变形量可以看出,原有支护条件可以在一定程度上减小巷道垂直方向变形。

无支护下巷道围岩的垂直应力最大值为30MPa,垂直应力主要集中于距离巷道帮脚约2-4m的位置,巷道围岩的整体应力分布较大,顶底板的垂直应力随着距离巷道距离的增大出现先增大后减小的趋势,在距离7m的范围内垂直应力小于原岩应力16.25MPa,此时巷道顶板的力通过巷道两帮转移至巷道底板位置,造成底板的破坏,底板出现隆起的底鼓,可以看出巷道的底鼓量与巷道两帮的垂直应力有关。在目前的支护下,巷道围岩的垂直应力最大值降低至26MPa,此时的巷道围岩应力集中区域主要分布于巷帮两肩距离巷道底板帮脚1.5~2m的位置,顶底板垂直应力随着距离巷道距离的增大呈现先增大后减小的趋势,底板整体应力变化不大,原支护有效的增加了巷道顶板及两帮位置的承载力,在巷道的两帮出现应力集中,此时巷道两帮的垂直应力一部分转移至肩处,另一部分向 巷道底板的两侧进行转移,造成巷道帮脚出现破坏,可以看出原有支护对巷道帮角的支护效果较差,巷道帮角的支护是巷道整环支护的重要环节。

3 支护优化设计

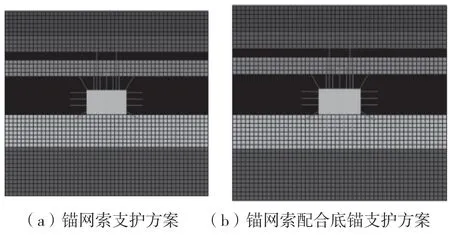

针对运输巷道底鼓情况严重的问题,在原有支护条件的基础上将锚杆的间距缩小800mm,锚索的间距缩小至1600mm,锚杆的长度缩小至2000mm,锚索的选用长度缩小至6000mm,利用锚网索喷进行巷道的控制。根据实际情况提出如图2的支护方案。

图2 优化支护方案对比图

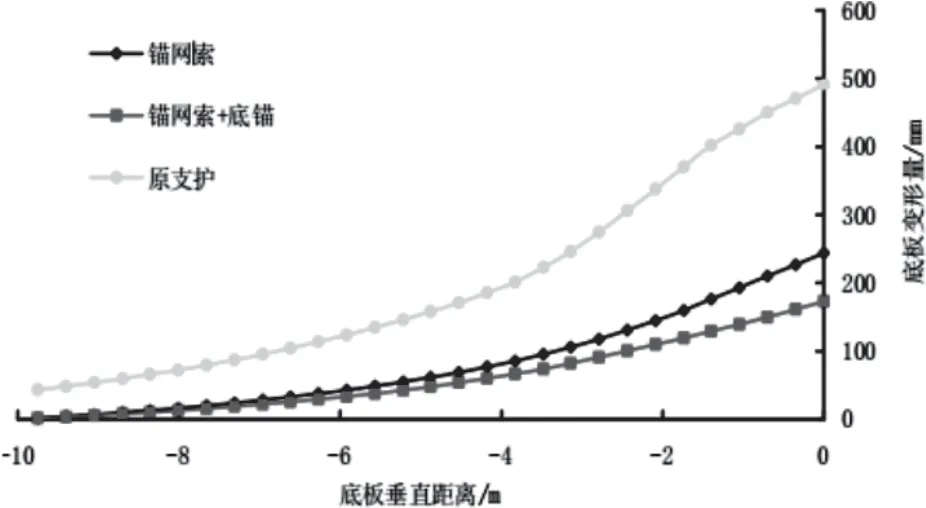

对不同支护方案下的底板垂直方向变形进行对比分析,对比图如3所示。

从图3可以看出,锚网索支护和锚网索配合底锚支护后巷道底板垂直方向变形量明显减小,同时随着距离底板垂直方向距离的增大而逐步增大,当选定锚网索配合底锚支护后巷道底板的垂直方向变形量控制在了200mm以下,当采用锚索网支护后,底鼓变形量的最大值为232mm,相较于原有支护下巷道底鼓变形量的最大值降低了252mm,而锚网索配合底锚支护巷道底鼓变形量较原支护下降了160mm,下将幅度较锚网索支护有了一定的提升,所以底锚的加固对巷道底鼓的控制十分有效,锚网索配合底锚支护效果较为理想。

图4 不同支护条件下底板垂直方向变形对比图

4 结论

(1)通过数值模拟发现随着距离巷道中心线距离的增加,无支护条件下的垂直位移和原有支护条件下的垂直位移呈现出先增大后减小的趋势。

(2)通过对无支护和原有支护效果下巷道围岩垂直应力进行分析发现,原有支护对巷道帮角的支护效果较差,巷道帮角的支护是巷道整环支护的重要环节。

(3)锚网索支护和锚网索配合底锚支护后巷道底板垂直方向变形量明显减小,锚网索配合底锚支护对底鼓控制十分有效。