假日乐活手记

2023-12-02本刊策划

关于食物的记忆总是绵长的。我生在皖北,父母是教师,谈不上厨艺精通,只会把饭菜煮熟,一家人将将吃个温饱。所以,我的童年几乎没有什么食物特别难忘,除了一样东西,那就是酱。①

每年暑假,院子里家家户户都要做酱,老家称“捂酱”。酱分两种:在坛子里装着带汁水的,我们叫“酱豆”,刚出锅的馒头,掰开,中间抹上勺酱豆,热腾腾的奇香。把酱豆捞出来,晒干直接保存,叫“盐豆”,淋上香油,适合拌稀饭。

母亲每年都做酱,黄豆煮熟,拌上很多炒面,平铺在大大的竹匾上,一寸来厚。折来马鞭一样长相的香蒿,那是一种有刺激气味的植物,洗干净后均匀码放在黄豆上。天很热,只需三四天,黄豆和蒿子之间便布满了白色的霉菌,像蜘蛛侠弹出来的丝,那是微生物在活动。

这时候的黄豆表面已经开始发黏,像日本的纳豆,有些臭,并且有很浓烈的蒿子气息。想来,香蒿的作用是遮蔽臭味吧。

准备好盐,生姜切丁,用中药的铁碾子,把辣椒、花椒、八角、香叶碾成粉末,便可以“下酱”了。捂好的豆子被放进一个小水缸,撒一层豆子放一层作料和盐,最后盖上沾了水的纱布阻隔蚊蝇。很快,酱缸里便渗出水。遇到阳光好的日子,再把酱缸里的豆子们集合到竹匾上曝晒,这是为了杀菌,豆子们再回到缸里时,母亲会切一些萝卜片进去,这样,成酱出来时,萝卜甚至比酱还受欢迎,因为它的口感更好。②

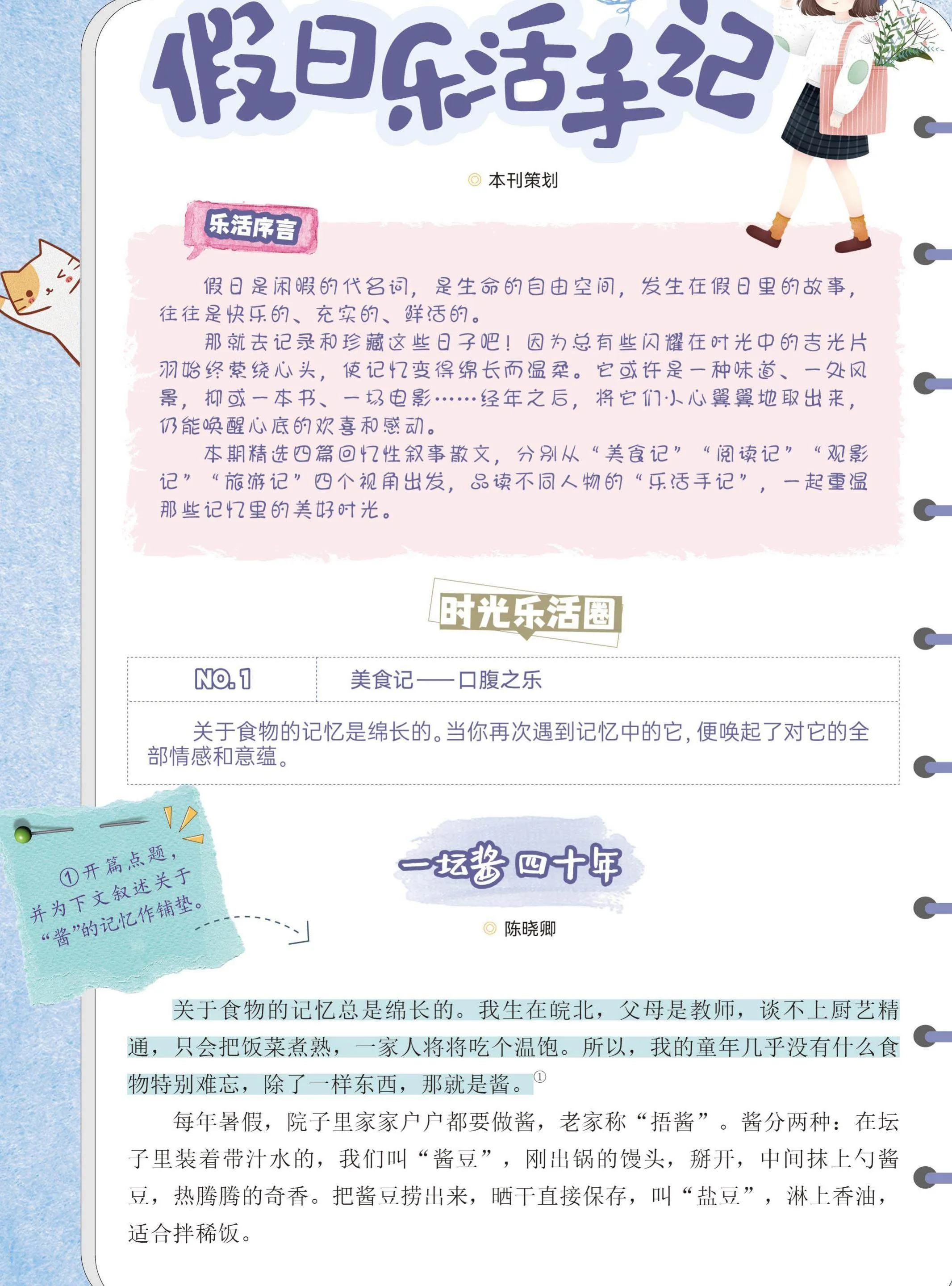

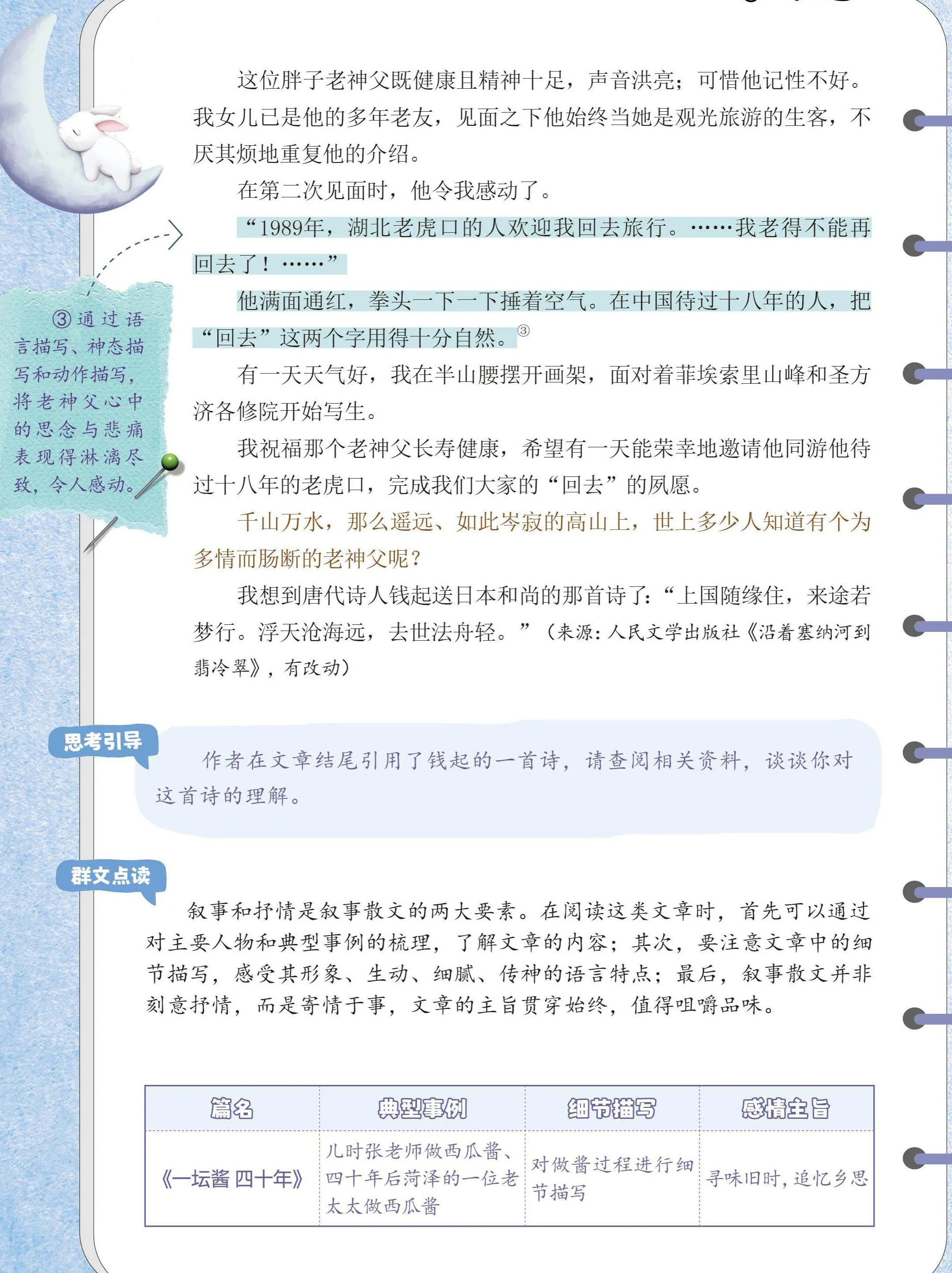

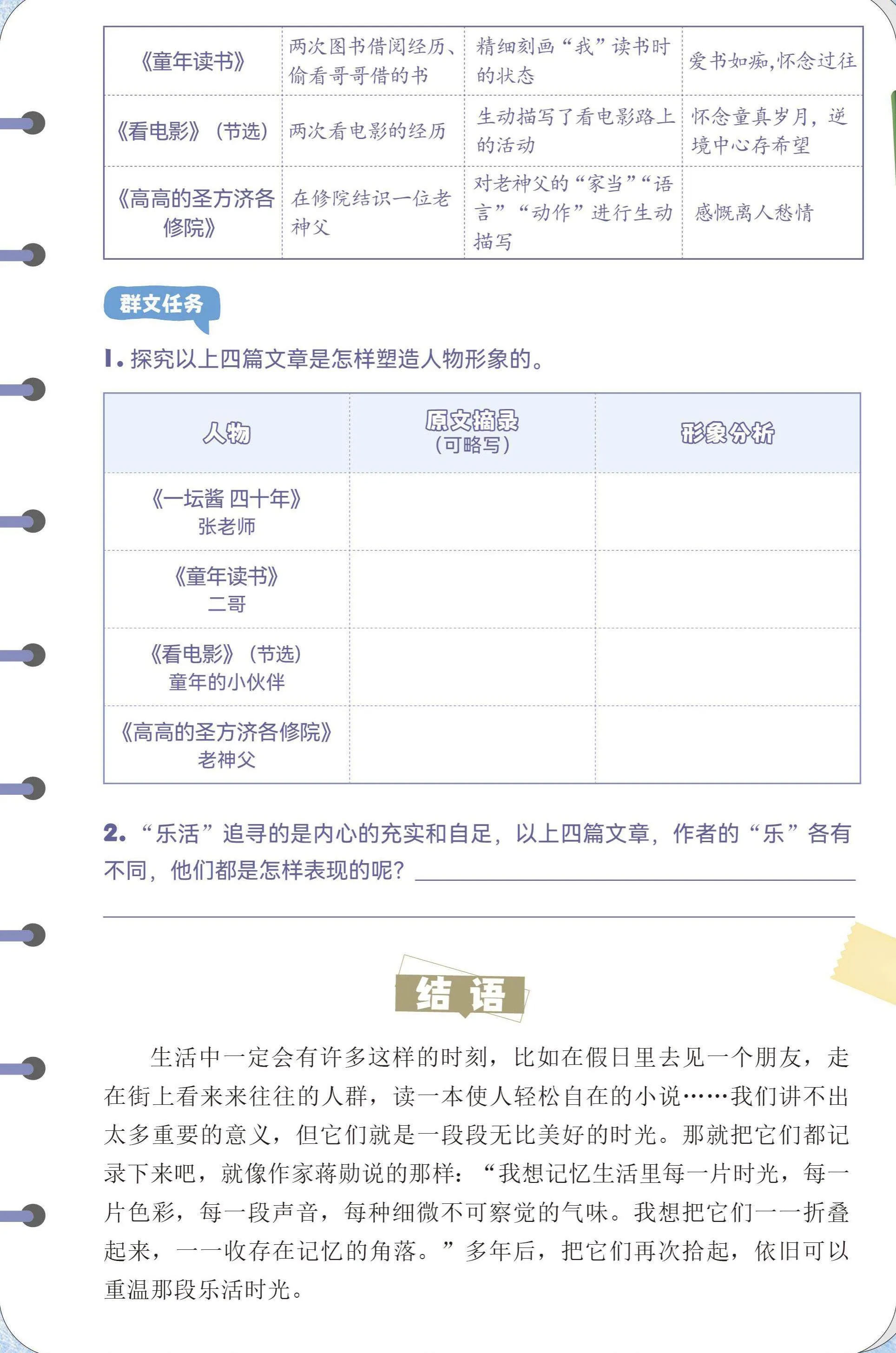

今天我们烹饪也常用酱,比如麻婆豆腐必须有郫县豆瓣,东北的蘸酱菜要用大酱。但现在的酱更多是菜肴的调味料,而我童年时代的酱豆,就是菜的本尊。主妇要想尽办法给全家人“下饭”,酱是最好的选择。我童年的餐桌上,常年都有酱豆的“合理存在”— 菜少的时候,它是主食伴侣;菜稍微多几样,父母仍然会把筷箸首先指向它……久了,酱豆变成了熟视无睹的东西,直到一天,有人带着自己做的酱到我家串门。③

张素云是父母的同事,也是我的英语老师,她是砀山人,那是皖北比较富庶的一个县份,因此,她做酱的方法也和我们当地不同—酱胚不用黄豆,而是用新收下的蚕豆。田里蚕豆花的甜香刚过去没多久,就能远远看到张老师坐在门口,慢慢地剥一些豆荚。张老师在课堂上非常严厉,我这个淘气的学生,平时都躲着她。但她那一次做的豆瓣酱真好吃啊!

蚕豆肉厚,含到嘴里却很快就能融掉,更重要的是,和我母亲掺萝卜片不同,张家的豆瓣酱放的是西瓜,当时我觉得,真奢侈啊,居然舍得用西瓜,每一口都有丝丝的回甜。如果运气好,还能吃到小块的西瓜,纤维组织还在,却浸满了酱的鲜香,充盈在口腔和鼻腔。

因为搬家,此后我再没有吃过张老师的西瓜酱,这种用水果入酱的工艺,对我来说也成了永远的谜。这些年,我吃过也见识过很多种酱,并且眼看着这种含盐量过高的食物,因为不健康而渐渐退出中国人的餐桌……回老家时,我仍然会尝试着寻找一小碟酱豆,却总也找不到当年张家西瓜酱带给我的那种味觉震撼。

去年,导演邓洁结束在淮海地区的田野调查回京,放映调研小片的时候,屏幕上出现一位山东菏泽老太太,正在自己家里做“酱豆”,而且,就是西瓜酱!这段影像填补了我多年的知识空白,原来西瓜酱是这么做的。看到那位老太太用泥巴糊上坛子口,期盼着自己的儿女们回家,我的听觉瞬间关闭了,一切仿佛回到了从前那个夏天,记忆在我胸腔里发酵,情感的菌丝也攀缘在我的脑际:飘满奇异味道的校园,清贫寂寞的暑假,父母的操劳,少年对食物的渴望……④

关于食物的记忆总是绵长的。做好那坛酱,老太太大约也就用了不到两个星期;而对我来说,酝酿和发酵这一切,用了将近四十年。(来源:广西师范大学出版社《至味在人间》,有改动)

童年读书

◎ 莫 言

我童年时的确迷恋读书。那时候既没有电影更没有电视,连收音机都没有。只有在每年的春节前后,村子里的人演一些《血海深仇》《三世仇》之类的忆苦戏。在当时那样的文化环境下,看“闲书”便成为我的最大乐趣。我体能不佳,胆子又小,不愿跟村里的孩子去玩上树下井的游戏,偷空就看“闲书”。①

我偷看的第一本“闲书”,是绘有许多精美插图的神魔小说《封神演义》,那是班里一个同学的传家宝,轻易不借给别人。我为他家拉了一上午磨才换来看这本书一下午的权利,而且必须在他家磨道里看,并由他监督着,仿佛我把书拿出门就会去盗版一样。这本用汗水换来短暂阅读权的书留给我的印象十分深刻,那骑在老虎背上的申公豹、鼻孔里能射出白光的郑伦、能在地下行走的土行孙、眼里长手手里又长眼的杨任,等等等等,一辈子也忘不掉啊。

我后来又用各种方式,把周围几个村子里流传的几部经典,如《三国演义》《水浒传》《儒林外史》之类,全弄到手看了。记得从一个老师手里借到《青春之歌》时已是下午,明明知道如果不去割草,羊就要饿肚子,但还是挡不住书的诱惑,一头钻到草垛后,一下午就把大厚本的《青春之歌》读完了。身上被蚂蚁、蚊虫咬出了一片片的疙瘩。从草垛后晕头涨脑地钻出来,已是红日西沉。我听到羊在圈里狂叫,饿的。我心里忐忑不安,等待着一顿痛骂或是痛打。但母亲看看我那副样子,宽容地叹息一声,没骂我也没打我,只是让我赶快出去弄点草喂羊。我飞快地蹿出家院,心情好得要命,那时我真感到幸福。②

我的二哥也是个书迷,他比我大五岁,借书的路子比我要广得多,常能借到我借不到的书。但这家伙不允许我看他借来的书。他看书时,我就像被磁铁吸引的铁屑一样,悄悄地溜到他的身后,先是远远地看,脖子伸得长长,像一只喝水的鹅,看着看着就不由自主地靠了前。③

他知道我溜到了他的身后,就故意地将书页翻得飞快,我一目十行地阅读才能勉强跟上趟。他很快就会烦,合上书,一掌把我推到一边去。但只要他打开书页,很快我就会凑上去。他怕我趁他不在时偷看,总是把书藏到一些稀奇古怪的地方,但我总是能把我二哥费尽心机藏起来的书找到,找到后自然又是不顾一切,恨不得把书一口吞到肚子里去。

有一次他借到一本《破晓记》,藏到猪圈的棚子里。我去找书时,头碰了马蜂窝,嗡的一声响,几十只马蜂蜇到脸上,奇痛难忍。但顾不上痛,抓紧时间阅读,读着读着眼睛就睁不开了,头肿得像柳斗,眼睛肿成了一条缝。我二哥一回来,看到我的模样,好像吓了一跳,但他还是先把书从我手里夺出来,拿到不知什么地方藏了,才回来管教我。他一巴掌差点把我扇到猪圈里,然后说:“活该!”我恼恨与疼痛交加,呜呜地哭起来。他想了一会儿,可能是怕母亲回来骂,便说:“只要你说是自己上厕所时不小心碰了马蜂窝,我就让你把《破晓记》读完。”我非常愉快地同意了。但到了第二天,我脑袋消了肿,去跟他要书时,他马上就不认账了。我发誓今后借了书也决不给他看,但只要我借回了他没读过的书,他就使用暴力抢去先看。④(来源:浙江文艺出版社《会唱歌的墙》,有改动)