富兰克林和“岗亭实验”

2023-12-01袁方

袁方

本杰明·富兰克林是一个多才多艺的人,他是作家、政治家、外交家、发明家、出版商、新闻人……也是科学家,在电学方面做出了开创性的贡献。

大家都知道富兰克林在雷雨中放风筝,证明了闪电就是一股巨大的电流的故事。但是,几乎没人知道,他还做过许多其他有关电的实验。

在做“风筝”实验前,富兰克林就设计了一个“岗亭实验”。事实上,他的名声之所以传遍整个欧洲,主要来自“岗亭”而不是“风筝”。

“岗亭实验”的提出和传播

在富兰克林的时代,人类对雷电的本质还不了解。1746年,富兰克林开始研究电学,做了一系列实验,提出了如“正极”“负极”“电池”等术语。但是因为他所生活的美国那时还是英国的殖民地,世界科学研究的中心在欧洲,所以从1747年5月25日开始,富兰克林把自己的研究成果陆续以写信的方式发给了他的好朋友彼得·柯林森。(柯林森是英国皇家学会会员,对科学有着广泛的兴趣。)在1750年7月29日致柯林森的信中,富兰克林提出了“岗亭实验”。

在那时,费城没有足够高的高塔或尖顶能让富兰克林设置岗亭,但他写在信中的设想、计划和具体细节,全欧洲都知道了。在柯林森的帮助下,这封信及其后来的信件被编成一本名为《富兰克林在美洲费城所作的电学实验和观察》的小册子在英国出版。

后来,这本小册子由一位名叫托马斯·戴利巴德的科学家译成了法文。这个时期的法国,有闲阶层对于科学很感兴趣,男男女女都在钻研气象学、天文学、植物学、化学,而且乐此不疲。现在,人们急切地阅读着富兰克林的小册子。

在巴黎的社交集会和凡尔赛宫廷中,法国国王路易十五身边的社交圈里议论纷纷:富兰克林的实验能够由别人来做吗?“岗亭实验”能行吗?在路易十五的支持下,一位人称实验哲学大师的德洛尔先生被选中来做“跳舞的蜘蛛”“带电的肖像”等电学实验的演示。

做完演示实验,戴利巴德和德洛尔承认,在所有的费城实验中,他们唯独没有做过“岗亭实验”。这个实验非常危险,很可能失败,但也最刺激,他们忍不住一定要做。

致柯林森的一封信

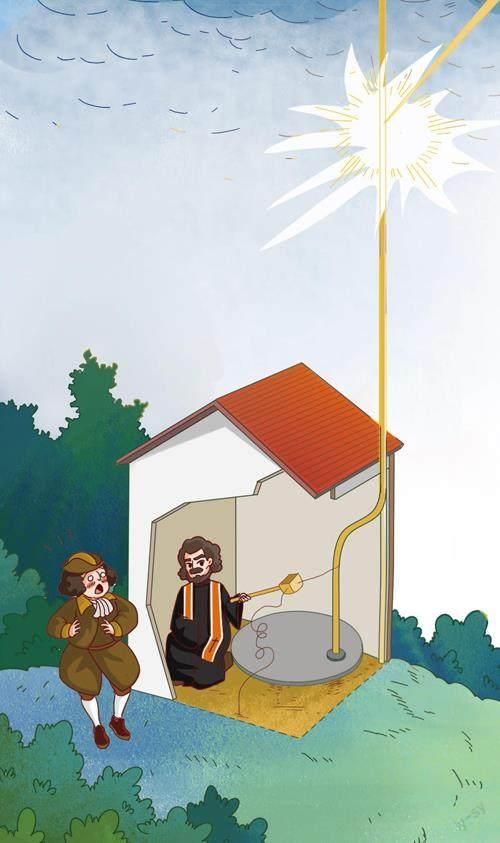

在某个高塔或尖顶上设置一种岗亭,岗亭内要能容纳一个人和一个电气架。

架子上竖一根尖头的铁杆(因为尖头会吸电火)。铁杆弯过来,通出门外,向上竖起6米~9米高,另有一根铁杆从岗亭里直通地下。岗亭里还有一根金属导线,一头连在接地的铁杆上,另一头连着一个带石蜡把手的金属环。

暴风雨来临时,用它将两根铁杆连在一起,其目的是为电荷流向大地提供一条通道,以免造成伤害。如果电气架能够保持清洁干燥,掠过的乌云会使站在上面的人带电并引起放电,铁杆会将云层中的电火引到他身上。一旦发现有任何危险(尽管我认为不会有危险),就让此人站到岗亭的地板上,抓着金属环上的石蜡把手,时不时地去靠近铁杆。这样,如果铁杆带电的话,火花就会从铁杆往金属导线跳去,不会伤害到人。

——富兰克林

1750年7月29日

避雷针的雏形

在高处立一根金属杆,雷暴云来临时,就可以把云里的电荷通过金属杆引下来。如果金属杆和大地是绝缘的,电荷留在杆里跑不掉,就可以用来做电学实验,从而证明闪电是放电现象。这也就是避雷针的雏形。

在法国的初次实验

戴利巴德选择了巴黎以北约40千米的一个叫作马鲁拉的村子。在村边的一个园子里,他竖起一根粗约2.5厘米、高约12米的尖头铁杆。铁杆安置在一个木质平台上,为了绝缘,平台架在四个空酒瓶上,酒瓶紧紧扎在大木桩上。围绕着铁杆造了一个木头掩体,刚好能躲进一个人。一个名叫科菲尔的老兵被指定在此值班——负责看管岗亭,在暴风雨来临时,不顾自身安危,去完成某些指令。

1752年5月10日下年,科菲尔发现乌云压顶,天空下起了小雨,不祥的隆隆声从天边响起。按照指令,科菲尔走近岗亭,握住绝缘把手,拿起一根长长的铜导线。暴风雨更近了,他用导线去碰铁杆,火花四溅,还有一股硫黄的臭味(气味其实来自臭氧,那是放电的一种副产品)。极度恐惧中,他扔下了导线,大声叫唤村里的牧师。牧师赶到了,看到没什么危险,他也拿起导线去碰铁杆。他连碰了6次,每次都引出了火花。然后,他把导线搭在铁杆上,念起了《主祷文》和《万福玛利亚》。虽然他一点儿都没有觉察到自己手臂上的瘀伤和衣服上的“硫黄味”,但他回家途中遇到的村民都十分惊讶地注意到了。到家后,牧师马上写了一封快信寄给戴利巴德,让科菲尔送去,信中写道:“戴利巴德先生,我向您宣布一个您所企盼的消息:实验完成了……在数人到场的情况下,我在4分钟内连试了6次……本来我还想再试下去,但暴风雨消失了。”

后来,德洛尔、布封等人先后在巴黎重复了该实验,轰动一时,人们纷纷来围观“天火”,富兰克林在法国一举成名,这个实验被称为“费城实验”——富兰克林当时人在费城。

付出生命的代价

“岗亭实验”在法国多次成功。但是,在俄罗斯,一位科学家犯了一个致命的错误,并为之付出了生命的代价。

在圣彼得堡,物理学家乔治·里奇曼在自己家建造了一个被称为“雷机”的装置。即使在那些完全知道他们是在研究闪电而不是雷的人中间,他也坚持这样称呼他的装置。这个装置在设计上多多少少复制了“岗亭”,但里奇曼没有准备一个绝缘平台。

1753年夏,里奇曼正在圣彼得堡科学院为一次演讲作准备。忽然,窗外一片雷雨云正从北方迅速移来,他看到后立即与朋友索科洛动身回家。他们听见远处的雷声,注意到并没有下雨。

到家后,里奇曼站到他的“雷机”旁,准备用一根针状电极和一个装着部分铜配件的盛水容器完成一些实验。他站在离铁杆约30厘米的地方,专心观察着针状电极。不久,索科洛先生看到,一个蓝白色的火球,直径二三厘米,从铁杆飞向里奇曼的前额,里奇曼一声未吭地仰天倒下了。随后,火球炸开了,像一颗小型炮弹。当索科洛跑上去帮忙的时候,房间里满是烟雾。

一名医生赶来对里奇曼进行检查。他已经死了,一下子就被电流击穿了,而且可能没有任何痛苦。他的前额上有一个明显的红点。“雷”的电力穿过他的身体,进入地板。他的脚和脚趾发青,一只鞋跟烧焦了一半。富兰克林得知后,对此评论说:“这个不幸的意外事故确立了关于雷电的新学说;有了这个教训,从此以后,许多生命将会得到拯救。教训是要在高房子上安装避雷针,让雷电有一条入地的通路。”

里奇曼的运气太差,他用绝缘层隔断了通路,却将自己的身体留在雷电的回路中。富兰克林的运气好,他放的風筝上系有一把大钥匙,钥匙下连着一根金属线,一直通到放在地下的莱顿瓶。他抓住的只是系在钥匙上的另一根引绳,而没有全力抓住主绳。但是,无论如何,在雷雨天放风筝毕竟是十分危险的,同学们千万不可仿效。

“风筝实验”

1752年10月19日,富兰克林在《宾夕法尼亚公报》上刊登文章报告“风筝实验”:用丝绸手帕做一个风筝,风筝上方固定一根金属丝,在风筝绳子的末端系一条丝绸带子,在绳子和丝绸带子交接的地方绑一把钥匙。在有雷电的时候,人躲在屋里通过门、窗放风筝,手拽着丝绸带子,注意不要让雨把丝绸带子打湿,也注意不要让风筝绳子碰到门框或窗框。绳子被雨打湿后,就会把雷暴云里的电引导下来,因为丝绸带子是干的,不能导电,电荷都聚在了钥匙上,这时如果用指关节碰钥匙,就会冒火花,这样就证明了它的确是带电了。这些电荷还可以收集起来做其他实验。