日本初中物理课程标准中“课程内容”的研究及启示

2023-11-27张帅李贵安施昆豪

张帅 李贵安 施昆豪

摘 要

日本新一轮初中物理教育改革以“资质与能力”为核心素养,“课程内容”作为核心素养的重要载体再次引起了广泛关注。研究采用内容分析法,通过剖析《要领》中课程内容的构成、叙述形式与难度,以期为我国初中物理教学与新教材的编写提供参考。结果表明《要领》倾向于“自上而下”式构建主题,强调不同层级素养的内在效应,内容难度较高。根据研究结果得出如下启示:关注内容构成纵向整合,构建“学段衔接”评价体系;重视科学知识体系的顶层设计,强化“能力本位”课程理念;反思结果目标评价方式,明晰“过程育人”价值理念。

关 键 词

日本初中物理 课程标准 课程内容 资质与能力

引用格式

张帅,李贵安,施昆豪.日本初中物理课程标准中“课程内容”的研究及启示[J].教学与管理,2023(33):105-108.

2017年7月,日本文部科学省颁布了《中学校学习指导要领(平成29年告示)》[1](以下简称“要领”),加速日本基础教育从“学科知识”本位向“核心素养”本位功能价值的转变,进一步落实了“资质与能力”的教育根本任务,展现了新时代日本基础教育改革的转向与育人理念的沿革[2]。课程标准上承教育目的与培养目标,下接教学目标与教材编写,是培育学生核心素养的重要桥梁与工具[3]。课程内容作为课程标准的主体,是不同国家课程标准的最大交集,同时也是直接回答“教什么、学什么”这一根本问题的源头活水。因此本文采用内容分析法,通过对《要领》中课程内容的“构成”与“叙述”两方面的分析并对《义务教育物理课程标准(2022版)》(以下简称“课标”)与《要领》进行内容难度比较,优化我国现行课程标准中的不足,以期为初中物理教学与新教材的编写提供参考与启示。

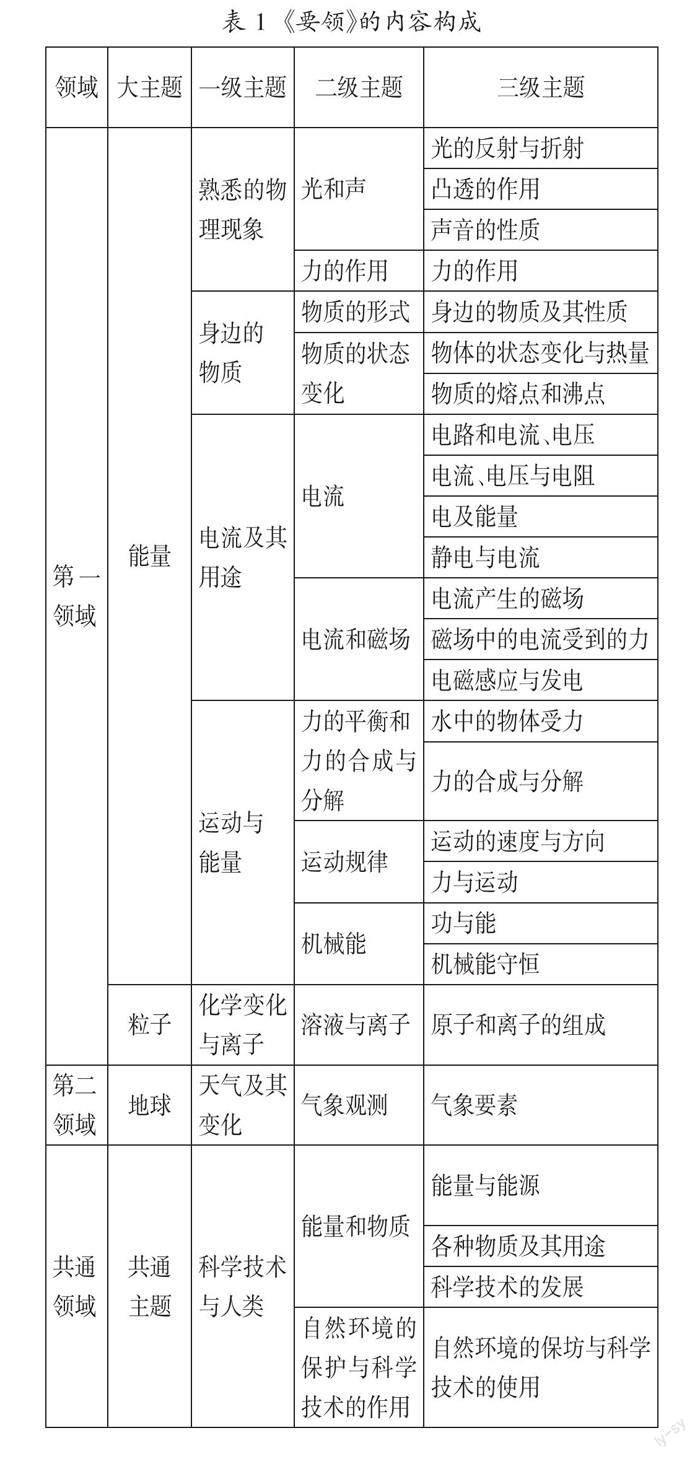

一、日本初中物理课程标准的内容构成

自1958年起,日本依据《教育基本法》与《學校教育法》修订《学习指导要领》近十次[4]。《要领》分为总则、课程目标及内容、指导计划的制定与内容处理三章。第二章包含课程总目标、各领域的课程目标及内容,其中科学部分分为两大领域四个主题。日本初中授课采用理科综合制,不单独设物理学科,而是以“大主题”的形式呈现,具体学科内容见表1。

通过表1可以看出《要领》中物理部分由“熟悉的物理现象”等7个一级主题组成,细化为“光和声”等13个二级主题,进一步可分为“光的反射与折射”等26个三级主题。与我国《课标》相比,虽然主题名称有些许差异,但覆盖内容有很大交集,这也为内容难度比较提供了可行性分析材料。

《要领》采用“自下而上”式构建主题的方法,强调知识本体的多元建构,注重学科交叉视域下的深度学习与跨域学习。首先,《要领》以物质的属性分类为圭臬,将“能量”设为宏观意义的大主题,原子与分子归纳到微观“粒子”大主题下学习,构建和而美的物质观。其次,《要领》认为课程标准并不是恒定化的文字符号,是包含编写者与诠释者理解的动态意义生成载体[5]。如让学生记忆“原子核式结构”这一知识结果十分容易,但如何凸显科学家在实验过程中应用的物理方法、建模思想、物质观念乃至锲而不舍的物理精神,科学严谨的物理态度才是课程标准传递信息的最终目的[6]。最后,受综合课程影响,《要领》将人与自然的关系作为哲学引领,鼓励教师采用项目式教学的方式授课,激发学生的创新思维。《要领》重视问题导向与批判性思维的培养,强调跨学科实践能力的养成,有利于知识的应用与个体社会化的长足性发展。

二、日本初中物理课程标准的内容叙述形式

《要领》以扎实知识技能、强健学生体魄、丰富学生内心为培养目标,在叙述方面主要由“内容目标+内容要求+内容处理”三部分组成[7]。其中“内容目标”是宏观描述教学过程方法论的集合,高屋建瓴地总结学科内容的学习范式,“内容要求”是学生学完相关一级主题后在核心素养方面应达到的学习要求,“内容处理”是通过回顾旧知、例举素材、提供教学策略等方式辅助教师教学。

《要领》将“资质·能力”分为三层:知识与技能(明白什么知识、能做什么事情);思考力、判断力、表现力(如何使用你所知道的知识与如何创造新知识);向学力、人性(如何与社会和世界互动,过上精彩生活)[8],课程内容的选择需要受到“资质与能力”培养的掣肘。

《要领》将课程内容拆解并与“资质与能力”不同层级的培养相匹配,构建更具操作性的进阶式课程体系。《要领》将素养分为三级,对应形成每一级的内容体系,注重各级别素养的内在效应。其中知识与技能的培养依托于内容目标的实现,思考力、判断力、表现力的培养依托于内容要求的实现,向学力与人性是资质与能力培养的最高目标,其目的指向现实社会问题的解决[9]。从叙述形式来看,《要领》中关于内容的处理科学合理,但同时对教师的专业能力与教学素养也具有较高的要求。

三、日本初中物理课程标准的“内容难度”研究

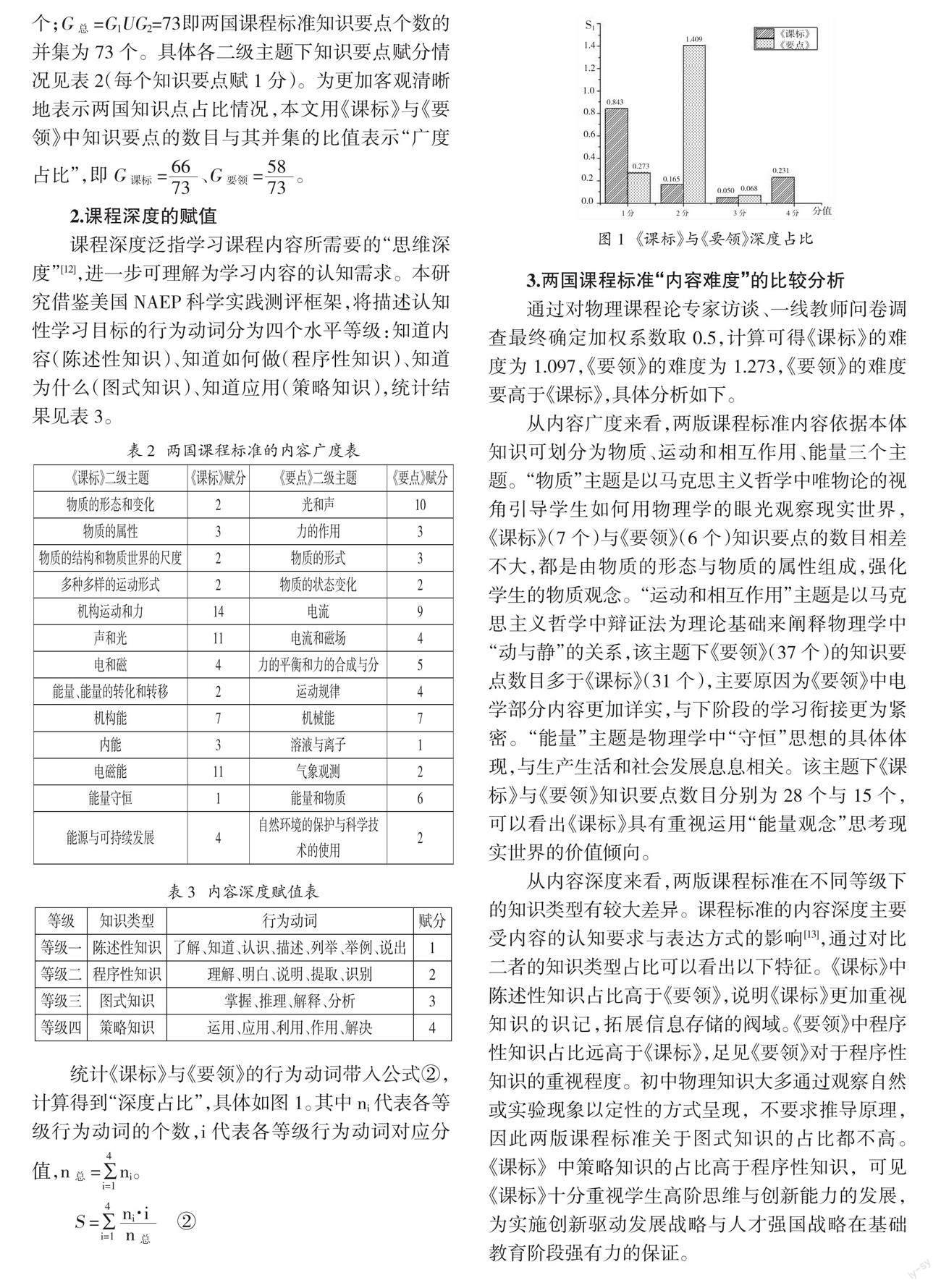

课程难度作为影响课程运行的实质因素受到研究者的广泛关注,但由于影响因素的复杂性,难度测量往往令研究者苦苦探究。当前具有代表性的难度测量模型主要有课程难度灰色动态模型、综合难度模型与难度系数模型[10]。课程难度灰色动态模型操作较为繁琐,综合难度模型主要应用于习题分析领域,因此本研究参考了难度系数模型并根据研究内容与学科特点予以改进[11],确定“难度”的影响因素为“内容广度”与“内容深度”,建立模型如下:

设N为课程标准内容的难度,G为“广度占比”,S为“深度占比”,?琢为加权系数[?琢∈(0,1)],用来表示广度占比与深度占比的侧重程度,建立函数关系如下:

1.课程广度的赋值

通过对《课标》与《要领》三级主题中所含知识要点统计得:G1=66即《课标》中所含知识要点为66个;G2=58即《要领》中所含知识要点为58个;G总=G1UG2=73即两国课程标准知识要点个数的并集为73个。具体各二级主题下知识要点赋分情况见表2(每个知识要点赋1分)。为更加客观清晰地表示两国知识点占比情况,本文用《课标》与《要领》中知识要点的数目与其并集的比值表示“广度占比”,即G课标=、G要领=。

2.课程深度的赋值

课程深度泛指学习课程内容所需要的“思维深度”[12],进一步可理解为学习内容的认知需求。本研究借鉴美国NAEP科学实践测评框架,将描述认知性学习目标的行为动词分为四个水平等级:知道内容(陈述性知识)、知道如何做(程序性知识)、知道为什么(图式知识)、知道应用(策略知识),统计结果见表3。

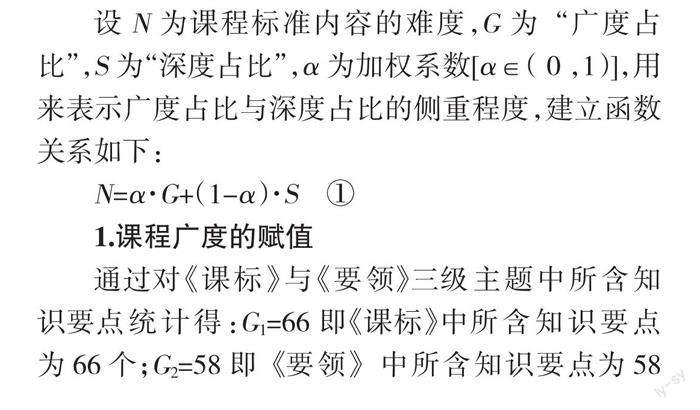

统计《课标》与《要领》的行为动词带入公式②,计算得到“深度占比”,具体如图1。其中ni代表各等级行为动词的个数,i代表各等级行为动词对应分值,n总=ni。

S= ②

3.两国课程标准“内容难度”的比较分析

通过对物理课程论专家访谈、一线教师问卷调查最终确定加权系数取0.5,计算可得《课标》的难度为1.097,《要领》的难度为1.273,《要领》的难度要高于《课标》,具体分析如下。

從内容广度来看,两版课程标准内容依据本体知识可划分为物质、运动和相互作用、能量三个主题。“物质”主题是以马克思主义哲学中唯物论的视角引导学生如何用物理学的眼光观察现实世界,《课标》(7个)与《要领》(6个)知识要点的数目相差不大,都是由物质的形态与物质的属性组成,强化学生的物质观念。“运动和相互作用”主题是以马克思主义哲学中辩证法为理论基础来阐释物理学中“动与静”的关系,该主题下《要领》(37个)的知识要点数目多于《课标》(31个),主要原因为《要领》中电学部分内容更加详实,与下阶段的学习衔接更为紧密。“能量”主题是物理学中“守恒”思想的具体体现,与生产生活和社会发展息息相关。该主题下《课标》与《要领》知识要点数目分别为28个与15个,可以看出《课标》具有重视运用“能量观念”思考现实世界的价值倾向。

从内容深度来看,两版课程标准在不同等级下的知识类型有较大差异。课程标准的内容深度主要受内容的认知要求与表达方式的影响[13],通过对比二者的知识类型占比可以看出以下特征。《课标》中陈述性知识占比高于《要领》,说明《课标》更加重视知识的识记,拓展信息存储的阀域。《要领》中程序性知识占比远高于《课标》,足见《要领》对于程序性知识的重视程度。初中物理知识大多通过观察自然或实验现象以定性的方式呈现,不要求推导原理,因此两版课程标准关于图式知识的占比都不高。《课标》中策略知识的占比高于程序性知识,可见《课标》十分重视学生高阶思维与创新能力的发展,为实施创新驱动发展战略与人才强国战略在基础教育阶段强有力的保证。

四、思考与启示

1.关注内容构成纵向整合,构建“学段衔接”评价体系

《义务教育课程方案(2022年版)》指出“在向着第二个百年目标奋斗之际,加强学段衔接,融通认知、情感、社会性发展是培养时代新人的重要举措”[14]。“学段衔接”需要构建以核心素养为导向,多维度、重发展的评价指标与测量工具,帮助解决知识割裂、简单重复、教学错位等问题。当前学段衔接的评价指标主要涉及“学科主题+学科素养”“学科主题+学科素养+认知要求”等类型[15],依据学科内容选择何种评价方式以及是否需要修改指标还需进一步的开展理论、实证和实践研究。

2.重视科学知识体系的顶层设计,强化“能力本位”课程理念

遵循能力本位的课程标准研制不仅可以改善课程目标与课程内容“两张皮”的问题,还可以均衡物理与其他物质科学知识体系的关系[16]。但有学者指出,我国中小学科学教育更加重视陈述性知识,忽视了其他过程性与认识论知识的教学,不利于科学素养的培养[17]。此外在PISA、TIMSS等国际测试中也反映出我国基础教育学生对科学知识的生产过程及科学本质缺乏深入理解,对科学方法的意义和运用缺乏真正的掌握等诸多问题。研究表明科学家参与科学传播实践与科研成果呈正相关[18],课程标准内容的编写要充分协调各学科专家的建议,以未来发展为导向,从上层融入学科渗透思想与综合实践价值。

3.反思结果目标评价方式,明晰“过程育人”价值理念

长期以来,我国基础教育以应试为导向,以结果为目的,消退了儿童天生的探究欲望。《课标》中较少使用“经历”“体验”“探索”等情感生成性行为动词来叙述课程内容,在育人过程中造成情感缺失,因此学业要求不仅要以结果目标为圭臬还要增添过程目标的要求。过程目标的提出可追溯到英国著名课程理论家劳伦斯·斯腾豪斯(Laurence Stenhouse)提出的“过程模式”。他强调:要把已有的知识作为思考的材料,发展理解、负责任的判断、批判反思能力,结果目标误解了知识的性质[19]。我国学者从不同学科、不同方面探索了过程目标的必要性与重要性,但整体研究不足[20,21]。科学教育应需要明晰“过程育人”价值,将知识与过程作为整体,在课程方案与课程标准中增添标准化的表述来评估学生对于学科的情感发展程度。

参考文献

[1][8] 日本文部科学省.中学校学习指导要领(平成29年告示)[EB/OL].[2022-09-06].https://www.mext.go.jp/content/1413522

_002.pdf.

[2] 王秀红,李婷婷,王春姣.基于“资质与能力”培养的日本新一轮基础教育课程设计与实施[J].外国教育研究,2021,48(09):16-27.

[3] 石鸥,刘艳琳.深刻理解课程标准切实提高教材质量:基于新方案、新课标编写教材的几点思考[J].课程·教材·教法,2022,42(10):4-11.

[4][7] 日本文部科学省.中学校学习指导要领解说理科篇(平成29年告示,令和3年一部改订)[EB/OL].[2022-09-06].https://www.

mext.go.jp/a_menu/shotou/newcs/1387016.htm.

[5] 张家军,杨艺伟.解释学视角下课程文本理解的边界[J].教育研究,2020,41(04):52-62.

[6] 张帅,邱迪.中日高中物理教材比较:以“牛顿第三定律”为例[J].湖南中学物理,2022,37(07):19-23.

[9] 李婷婷,王秀红.日本新一轮基础教育课程改革新动向:文部科学省“学习指导要领”(2017)述評[J].外国教育研究,2019,46(03):103-116.

[10] 李卓,鲍建生.21世纪以来中国数学课程教材难度模型研究评析[J].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2021,34(06):115-122.

[11][12] 史宁中,孔凡哲,李淑文.课程难度模型:我国义务教育几何课程难度的对比[J].东北师大学报,2005(06):152-156.

[13] 刘久成,孙京京,邵静仪,等.小学数学教材难度研究:基于人教版三套教材的对比分析[J].课程·教材·教法,2022,42(11):120-126.

[14] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022版)[M].北京:人民教育出版社,2022:4.

[15] 邵朝友,周文叶.学科素养模型及其验证:别国的经验[J].全球教育展望,2016,45(05):11-20.

[16] 臧玲玲.基于2030能力框架的义务教育课程标准研究与启示[J].现代教育管理,2022(03):74-82.

[17] 孙宏安.中国近现代科学教育史[M].沈阳:辽宁教育出版社,2009:691.

[18] 裴新宁.我们的“做中学”缺失了什么[J].人民教育,2016(17):43-47.

[19] 施良方.课程理论:课程的基础、原理与问题[M].北京:教育科学出版社,1996:172-191.

[20] 赵娜,孔凡哲,黄朔.过程目标视域下小学数学课程教材的测评与分析[J].教育理论与实践,2022,42(29):38-42.

[21] 郭元祥.论教育的过程属性和过程价值:生成性思维视域中的教育过程观[J].教育研究,2005(09):3-8.

[作者:张帅(1998-),男,吉林长春人,陕西师范大学物理学与信息技术学院,硕士生;李贵安(1966-),男,陕西西安人,陕西师范大学物理学与信息技术学院院长,西部课堂研究院院长,教授,博士生导师;施昆豪(2002-),男,黑龙江哈尔滨人,陕西师范大学物理学与信息技术学院,本科生。]

【责任编辑 孙晓雯】