文教旅融合背景下研学旅行可持续发展路径研究

2023-11-27程冰席吟瑞宁梦芝

程冰 席吟瑞 宁梦芝

摘 要

研学旅行作为“教育+旅游”的创新性育人途径,在推进中小学生核心素养提升方面发挥了重要作用。但目前的研究偏重于研学旅行教育功能的发挥,在研学旅行推动教育、文化、旅游等领域融合发展方面的研究不足。研学旅行在融合发展过程中面临概念界定的困境、参与主体的困境、实施人才的困境等,基于此,坚持问题导向,从文教旅融合、研学旅行育人共同体打造、导师培养等方面提出了研学旅行融合发展的具体路径,以丰富研学旅行的研究视野。

关 键 词

研学旅行 文教旅融合 可持续发展

引用格式

程冰,席吟瑞,宁梦芝.文教旅融合背景下研学旅行可持续发展路径研究[J].教学与管理,2023(33):95-99.

近年来,研学旅行作为“教育+旅游”的创新性育人途径,是中小学生综合素质教育的新内容和新举措,受到了社会的广泛关注。但目前对研学旅行的研究主要聚焦于研学旅行的教育功能方面,对研学旅行中文化、旅游、教育等领域之间的深度关联以及研学旅行的融合属性关注不足,对研学旅行延申的产业价值关注较少。全国中小学生研学实践教育基地、营地实际上高度整合了包括文化、教育、旅游等相关的社会资源,但研学旅行作为文教旅融合的重要载体,在融合发展方面还有很长的路要走。

一、研学旅行研究现状

國内学者对研学旅行的研究呈现出明显的阶段性特点。研究起步于2013年,2013年颁布的《国民旅游休闲纲要(2013-2020年)》提出要“逐步推行中小学生研学旅行”的设想,研学旅行正式被写入国家政策当中。虽然在政策文件中被提及,但此时对研学旅行的研究还相对较少,同时内涵较浅显。到2016年,“研学旅行”首次出现在教育部文件当中,《关于推进中小学生研学旅行的意见》颁布后,国内对研学旅行的研究进入飞速增长阶段。通过对文献的梳理发现,与研学旅行相关的主题主要集中在文旅融合、公共图书馆、中小学生、中小学校等关键词,其中对文旅融合的关注最多。2018年文化部和国家旅游局合并为文化和旅游部,机构的融合促进文化和旅游的深度融合。有学者认为,在文旅融合范畴之内,“研学旅行”成为实现以文化为内涵的深层次旅游的最佳方式[1]。据研究,有关研学旅行融合发展的研究主要集中于公共文化服务机构当中,其具有文化和教育的双重属性[2]。但研学旅行的融合属性不仅仅表现在文化和旅游或者文化和教育领域,作为重要的校外教育形式,研学旅行充分体现了“教育+文化+旅游”的集合。Ritchie等人指出,研学旅行是相关主体将“学习”作为重要组成部分的旅行活动,他认为这种旅行活动有两种活动主体,第一是中小学生,第二是成年人。这两种活动主体进行研学旅行一是为了得到知识和实践教育,二是为了获得旅行体验[3]。

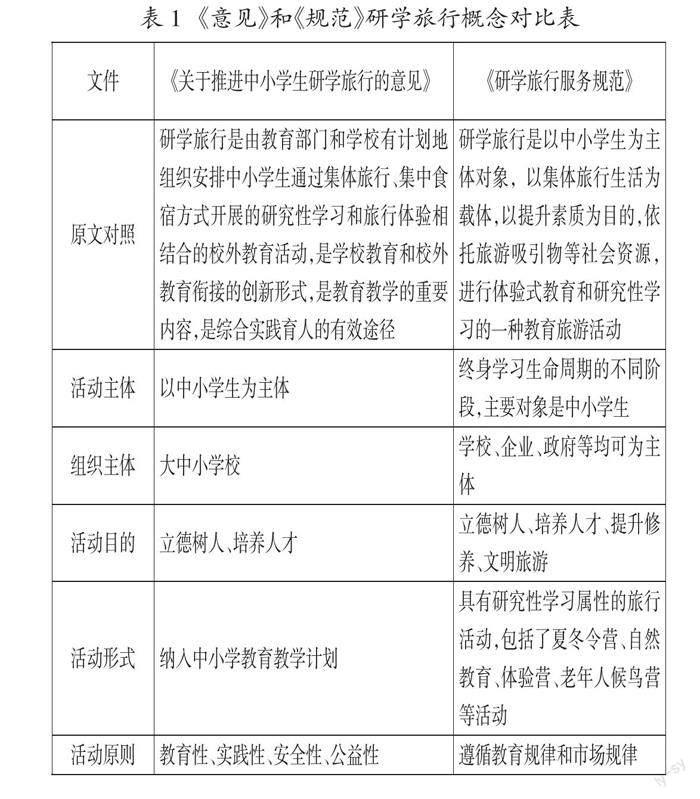

二、研学旅行融合发展的困境

尽管研学旅行从2013年以来一直受到各个方面的关注,但其在国内的发展时间并不长,这也就导致了对研学旅行的理解不尽相同,研学旅行在实施中也存在较大差异。在《关于推进中小学研学旅行的意见》(教基一〔2016〕8号)(以下简称《意见》)和《研学旅行服务规范》(LB/T054-2016)(以下简称《规范》)这两份重要的文件中,对研学旅行的概念做出了有差别的界定(见表1)。同时,由于社会各界学者对研学旅行的理解不尽相同,其观点也存在一定差异,导致研学旅行目前存在概念界定不明朗、逻辑机理不明确等问题,其融合发展也存在一定困难。

表1 《意见》和《规范》研学旅行概念对比表

1.研学旅行概念界定的困境

从文件定义中可以看出,《意见》中将研学旅行定义为学生的校外教育活动,其目的主要集中在立德树人和培养人才两个方面,对研学旅行的组织计划主要是由教育部门和学校来进行的。而《规范》中则将研学旅行定义为教育旅游活动,该定义对组织主体并未提及,因此这个定义的范畴相对较广,在其价值体现方面,除了立德树人的教育价值外,也可以清晰地看到市场和行业对研学旅行的期待。由此构成了狭义研学和广义研学的概念。由于概念界定有分歧,主管部门不一致,导致在研学旅行的落地中出现了重旅轻教或重教轻旅等现象,在政策和标准制定、人才培养、科学研究、产业发展等方面都出现了一定程度上的歧义,影响了研学旅行的健康发展。

从我国学者对研学旅行的研究领域来看,目前针对研学旅行的研究虽然主要集中于教育领域,但旅游学、地理学等领域对研学旅行也有自己的研究方向。从教育学的视角看。研学旅行作为一门综合实践课程可以使学生能够在课程当中实现增长知识、发展核心素养的目标[4,5]。从旅游的视角来看,研学旅行本质上是带有教育目的和知识传递功能的旅游产品和活动,是教育驱动下的旅游实践。从地理学的视角来看,研学旅行是一个研学主体从学校出发,游览不同的研学地点,实现习得研学旅行知识以及研学主体互动的行为[6]。

从目前国内学者对研学旅行概念的广义和狭义的区别来看,首先是狭义概念,陈东军、谢红彬认为研学旅行是指大中小学生集体参加的有组织、有计划、有目的的校外实践活动,是学校教育的一种延伸[7]。其次,是广义概念,马波、刘盟则认为研学旅行是一种多主体参与的以研究性、探究性学习为目的的专项旅游,是旅游者出于自身发展的需要所开展的旅游活动[8]。白长虹等通过对研学旅行内涵和外延的研究将研学旅行界定为以学习为主要目的的专项旅游活动,其参与主体不仅包括中小学生,还包括青少年群体、已工作人群和退休人员等,其活动场域包括自然景观、文化场域、生产工厂等,其参与形式包括集体、团队、独立个体等[9]。

2.研学旅行参与主体的困境

研学旅行对学生的综合能力发展具有重要意义,但是受制于研学旅行实施活动中各个环节的协调问题,研学旅行的开展十分有限。根据表1,《意见》和《规范》中对研学旅行组织主体有一定的争议,《意见》研学旅行的组织方即为学校和教育部门,强调了中小学校在研学旅行活动中组织者的地位。而《规范》中对研学旅行的组织方并没有明确的规定和要求,与研学旅行相关的主体都可以作为研学旅行的组织方。根据研学旅行的相关发展和实施活动来看,学校和教育部门两个主体并不能完全满足学生研学旅行活动的开展。首先,一次研学旅行的开展会涉及主办方、承办方、协办方等,比如我国目前研学旅行开展实施的主办方一般是中小学校和教育部门,研学机构、旅行社等第三方一般作为承办方。中小学校受制于安全、师资、经费、协调等方面的问题,不得不将研学旅行的组织权完全交给第三方承办方。其次,由于中小学教师教学压力和学生的学习压力过大,很多中小学并未参与研学旅行活动的设计和实施,将设计和实施的责权均交由第三方承办方,这就导致目前我国研学旅行活动存在教育性、启蒙性缺乏的现象。

3.研学旅行实施人才的困境

因为研学旅行主体的多样性和活动的多重属性,研学旅行活动对学生的引导作用如何体现也成为众多部门和学者所思考的问题。研学旅行中对学生的引导主要围绕旅游人才和教育人才进行。研学旅行是一种旅游活动,也是一种体验性的学习活动,所以研学旅行中引导学生的角色应该是同时具备教育类和旅游类专业知识的人才。但就目前来看,我国教师教育机制中尚无专门针对研学旅行的师资培养机制,实施中小学研学旅行活动的教师有学校管理部门人员、学科任课教师、导游人员等,但和《意见》《规范》中所要求的研学旅行指导师素养和能力有明显的差距。《规范》指出每个研学旅行团队应至少配置一名研学指导师。目前研学旅行从业人员的从业技能、等级、规范、资质都在探索中。据不完全了解,当前国内有中国旅行社协会、文化和旅游部人才中心、教育部在高等院校和职业院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度以及高校、地方协会等主体在进行研学旅行的人才培养,但因为缺乏统一的标准和质量监控,培养质量良莠不齐。

三、研学旅行融合发展的路径选择

研学旅行作为“教育+旅游”人才培养的全新途径,已经成为推动教育价值重构和文旅产业复苏的重要抓手。因此,对研学旅行融合发展的多重困境进行思考,并提出路径选择显得尤为重要。

1.教育和旅行的深度融合

研学旅行大多学者从教育的视角解读,认为研学旅行主要是学生在旅行的过程中所进行的学习活动,旅游只是学习的载体,研学旅行的主要特征体现为教育性。随着对研学旅行融合发展呼声的高涨,众多学者认为研学旅行不能只从学习的角度去理解,而是要从教育、旅行双视角去定义。

以当前研学旅行发展的现状来看,有学者认为研学旅行是教育和旅行的合成,但是,从研学旅行实施的过程来看,其实质上是教育和旅行的深度融合而非机械合成[10]。研学旅行超越了学校、教室、教材的局限,将学生的学习向自然和社会延伸,根据上文的解读,目前研学旅行存在狭义和广义之分。面对争议,既要坚持原则,把握核心,又要兼收并蓄,抓住重点。总之,从研学旅行的起源和发展来看,研学旅行呈现出很强的融合基因。狭义研学和广义研学实质上并不对立,都是“旅行+教育”的融合,其中,教育是根本属性,旅行是根本场景,缺一不可。此外,研学旅行还是“基础教育+终身教育”的融合,面向成年人、老年人的研学活动,属于人的终身教育领域。

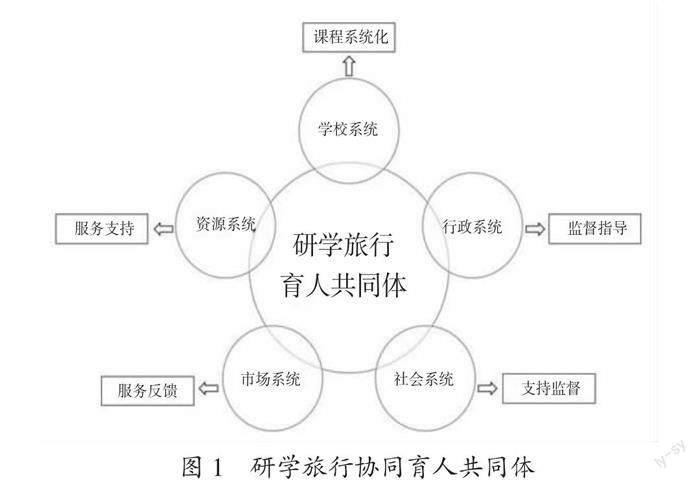

2.构建研学旅行协同育人共同体

《意见》提出,要促进研学旅行的纵深发展,就必须使研学旅行各个参与方形成系统化、全方位的工作体系,参与方主要包括资源系统、行政系统、学校系统、市场系统、社会系统,而这一工作体系的建立则依赖于研学旅行各参与方的深度合作(如图1所示)。

图1 研学旅行协同育人共同体

(1)学校系统促进研学旅行课程系统化

研学旅行是中国素质教育持续发展的重要途径,它必须被纳入学校教育系统之下。为了培养学生的核心素养,我国教育正处于剧烈变革之中,其中,有两个重要教育现象在悄然发生变化。一是学习环境与资源正在发生变化,越来越多的学者和一线教师认识到,核心素养是在跨学科学习中获得的,应该是在真实的世界中培养出来的。跨学科教育理念现如今已经逐步成为十分热点的现代教学范式,学校系统要将跨学科课程体系改革融入研学旅行的活动之中,以跨学科教育理念指导研学旅行发展,促使其发展常态化,进而发展学生的核心素养,提升我国素质教育水平。二是学习方式和学习目标也在发生变化。通过前文对研学旅行融合发展困境的梳理发现,目前研学旅行在认识上的模糊性和争议性导致研学旅行在中小学校实际实施的过程中存在目标不明、过程不显的现象,难以常态化开设。殷世东、程静等提出中小學研学旅行课程化是研学旅行科学化的必然要求、是保障研学旅行规范化的应然体现、是实现研学旅行有效发展的释然路径、是推进研学旅行常态化的根本保障[11]。因此,为了使研学旅行活动在中小学有序开展,必须进行课程化改革,将其真正纳入中小学教学总体计划之中,对其进行科学化、规划化课程建设。

(2)市场系统做好研学旅行的服务反馈

在政策利好的背景下,研学市场的规模不断扩大。自2021年7月“双减”政策颁布开始,研学市场持续扩大的趋势会越来越明显。据调查,2015年全国研学机构只有1800家,受《意见》发布的影响,有关研学旅行的相关利益机构数量已超过9000家[12]。研学市场包括的企业类型主要有专业研学机构、旅行社、培训机构、留学培训机构等。中国旅游研究院发布的《中国研学旅行发展报告2021》中提到,仅从狭义的市场定义来看,全国在校中小学生规模近2亿,考虑到我国人均教文娱消费支出占全国居民人均消费支出的比较已接近10%,无疑研学旅行是一个需求庞大的市场[13]。在目前研学市场发展并不均衡的情况下,研学旅行要进行商业化发展,旅游、教育相关部门就必须建立标准规范的市场准入制度,健全研学旅行市场监管体制以促进研学市场的健康发展[14]。

第一,从研学市场本身的角度出发,必须要做到良性竞争才会有健康发展。良性竞争即为市场中的主体要达到双赢。第二,从研学旅行者的角度出发,在研学市场中,通过优胜劣汰,旅游者会选择产品新颖且有吸引力的企业进行了解,所以经营者从旅游者的角度出发就必须设计出旅游者所需要的产品,形成自己的企业特色。第三,从研学机构与企业的角度出发,良性的市场竞争可以促进其本身降低成本、提高服务质量,所以,研学旅行相关机构必须将产品质量、产品结构作为努力的对象进行优化升级。

(3)行政系统监督指导研学旅行的进行

《意见》中指出“研学旅行是以教书育人为主的教育实践活动”,这一定义明确了教育以及行政部门在研学旅行活动的开展中具有统筹指导的作用。研学旅行的进行需要在行政部门的指导和监督下来开展。研学旅行具备教育和旅行的双重属性,这使研学旅行既可以促进学生综合素质的提升又可以带动当地经济发展。政府层面可将研学旅行相关系统分为两个体系:第一是组织协调体系。根据《规范》中的定义,研学旅行的参与方非常复杂且多样,其开展需要行政部门的统筹协调,包括交通、公安、教育、卫生等相关部门要在研学旅行开展前、进行中、完成后整个流程中加强沟通交流、相互联动,为研学旅行保驾护航[15]。第二是经费筹措体系。《意见》中提出研学旅行所需要的费用要经过多方途径筹集,但是对于政府来说其经费情况不容客观,对于学校开展研学活动的经费并不容易提供,因此各学校研学旅行的经费需要在政府的支持下向多方筹措。

(4)社会系统支持监督研学旅行的实施

根据《意见》对研学旅行的定义,社会系统在一定程度上参与研学旅行的策划与执行。一方面,家庭是研学旅行的重要参与者,家长对研学旅行的态度影响研学旅行的发展。家长要转变对课堂外实践活动的态度和印象,做好学生参与研学旅行活动的支持者。另一方面,青少年应该增加社区教育。社区是学生除了家庭和学校之外的又一学习场所,社区对青少年的教育是除家庭教育和学校教育的另一教育。目前研学旅行并未纳入社区教育中,且当下教育环境并不重视社区教育,社会力量也并不愿意参与到无利可图的教育当中[16]。但研学旅行作为衔接社会教育、学校教育、家庭教育的重要途径,必须受到各方的重视。社区教育必须充分调动协调本区域内的所有教育资源和教育力量,学校教育、家庭教育和社会教育的教育合力对提高学生核心素养形成交叠影响,才能进一步落实立德树人的根本任务[17]。

(5)资源系统服务支持研学旅行的发展

研学基地是研学活动的重要载体和场所。根据相关研究表明,我国的研学基地可以划分为国防军事类、科普教育类、文化遗址类、科研机构类、文博院馆类等10大类[18]。

在文教旅融合发展的大背景下,教育部门与旅游部门联合,将旅游产品课程化,书本学习实践化,形成有创意的高品质研学旅行课程。在中小学研学旅行发展的过程中建立稳定的研学基(营)地是十分有必要的。博物馆、科技馆、公共图书馆等研学旅行基地在接待中小学参观、学习、实践当中要制定严格的支持措施和办法,包括安全方案、住行方案等,相关政府部门将对此类基(营)地建立严格的监督和评价机制以保证研学旅行基地的稳定性和中小学研学旅行活动开展的常态化。另外,高等院校等文化底蕴十分厚重的场所也成为了中小学研学旅行活动开展的重要目的地。有学者认为将高校作为研学旅行的基地营地具有独特的经济效益和社会效益[19]。为了开阔研学旅行的新天地,我国部分高校利用相关资源实现教育资源共享,推进体验式学习,对中小学生进行科普教育[20]。

3.加强研学旅行指导师专业教育

根据《研学旅行规范》中给出的定义,“研学旅行指导师”是为研学旅行制定和实施研学方案的专业人员,在研学旅行活动进行的过程中,研学导师的主要工作即为指导学生开展活动。根据定义发现,研学导师不仅仅要拥有研学旅行课程设计的能力,还要有教育教学的能力[21]。《普通高校学校高等职业教育(专科)专业设置管理办法》中增补了“研学旅行管理与服务”专业,这表明国家对于研学行业的专业化发展关注密切[22]。研学旅行指导师作为一个相对新型的职业,不仅要具备导游相关的知识和技能,还需要同时拥有教师相关的知识和能力。因此,对于研学导师的培养,相关企业或者高校要从系统性和实践性两个方面进行,首先,研学导师的专业化培养要依托高校的人才培养优势,利用高校特有的教育教学优势进行系统化的学科专业知识和技能的学习培训,全面提高研学旅行指导师相关专业基础知识的水平。其次,学校和企业要深度融合,将专业课程和实践操作相结合。在实践的过程中能够快速提高学生的表达能力、沟通能力、安全应急能力等专业能力。最后,学校和企业建立深度的互评系统。相关部门要建立有关研学导师的评价和监督机制,保障研学导师的可持续性发展[23]。研学导师在学校的学习和在企业的培训是不同的评价机制,使学校和企业对研学导师的评价可以互认,从而更好地对研学导师的知识、技能、方法等方面進行综合性的评价[24]。

随着文化和旅游行业的深度融合,研学旅行作为“教育+旅游”的创新性育人途径,可以使学生真正走出校门,锻炼沟通、合作、创新、研究、分析、思辨的能力,从而把提升学生综合素养、实现立德树人根本任务真正落到实处。虽然目前研学旅行和各个领域的融合发展还有许多问题亟待解决,但是现如今全社会对研学旅行的研究如火如荼,其辐射效应十分广泛。基于此,研学旅行要向纵深发展,相关人员对研学旅行的理解要透彻清晰,各个主体要积极组成研学旅行协同育人共同体,相关部门和企事业单位要进一步加强研学导师的专业化教育和培训,在多项举措的共同努力下推进研学旅行健康快发展,进而促进学生综合素质的提升,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

参考文献

[1] 周林兴,邹莎.文旅融合时代档案馆研学旅行基地建设:基础、困境与路径[J].档案与建设,2020(12):17-21+32.

[2] 彭松林,李臻.公共文化服务机构研学旅行服务:意义、现状与策略[J].图书馆杂志,2022,41(03):32-40.

[3] Ritchie BW. Managing educational tourism[M].London:Channel View Publications,2003:138.

[4] 丁运超.研学旅行:一门新的综合实践活动课程[J].中国德育,2014(09):12-14.

[5] 张帝,陈怡,罗军.最好的学习方式是去经历:研学旅行课程的校本设计与实施:以重庆市巴蜀小学为例[J].人民教育,2017(23):19-24.

[6] 袁振杰,谢宇琳,何兆聪.主体、知识和地方:一个研学旅行研究的探索性理论框架[J].旅游学刊,2022,37(11):14-26.

[7] 陈东军,谢红彬.我国研学旅游发展与研究进展[J].世界地理研究,2020,29(03):598-607.

[8] 马波,刘盟.中小学生研学旅行研究的三个关键问题[J].旅游学刊,2020, 35(09): 1-4.

[9] 白长虹,王红玉.以优势行动价值看待研学旅游[J].南开学报:哲学社会科学版,2017(01):151-159.

[10] 吴支奎,杨洁.研学旅行:培育学生核心素养的重要路径[J].课程·教材·教法,2018,38(04):126-130.

[11] 殷世东,程静.中小学研学旅行课程化的价值意蕴与实践路径[J].课程·教材·教法,2018,38(04):116-120+115.

[12] 智研咨询集团.2019-2025年中国研学旅行机构行业市场竞争格局及未来发展趋势报告[R].北京:北京智研科信咨询有限公司,2019.

[13] 张杨.中国研学旅行发展报告2021[R].北京:中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心),2021.

[14] 张晓琳,张文磊,杨霜.基于消费群体的贵州高校研学旅行与商业融合发展探讨[J].商业经济研究,2020(18):162-164.

[15] 余吕明.研学旅行的价值意蕴与保障机制研究:以宁波市M学校的实践为个案[J].教育理论与实践,2021,41(32):22-25.

[16] 李丽,迟烁,王倩颖,等.研学旅行融入社区青少年教育的实践路径研究[J].成人教育,2021,41(12):34-37.

[17] 顾理澜,李刚,张生,等.“双减”背景下数字化赋能家校社协同育人研究[J].中國远程教育,2022(04):10-17.

[18] 吴儒练,李洪义,田逢军.中国国家级研学旅行基地空间分布及其影响因素[J].地理科学,2021,41(07):1139-1148.

[19] 顾筱和,顾胜和.发展高校校园旅游刍议[J].江西教育科研,2005(04):36-61.

[20] 张旭东.国外青少年夏令营运作模式及启示[J].国外研究,2014(10):114-119.

[21] 郭修平,王静文,刘帅.高职院校参与“乡村振兴”研学实践教育基地建设分析:基于吉林省“全面振兴、全方位振兴”发展视角[J].职业技术教育,2021,42(14):6-10.

[22] 赵鹏宇,周喜君,郑茹楠.双创教育背景下五台山研学课程设计及研学导师培养模式[J].地理教学,2019(20):32-35.

[23] 谌春玲.研学旅游市场的挑战与发展问题研究[J].经济问题,2020(06):88-93.

[24] 赵珊珊,毛金凤.素质教育背景下研学导师培养路径研究[J].旅游纵览,2021(19):121-123.

[作者:程冰(1978-),男,河南济源人,广西师范大学职业技术师范学院,硕士生导师,桂林旅游学院继续教育学院,院长,高级经济师;席吟瑞(1998-),女,四川南充人,广西师范大学职业技术师范学院,硕士生;宁梦芝(1999-),女,山东泰安人,广西师范大学职业技术师范学院,硕士生。]

【责任编辑 郑雪凌】