琼东南盆地砂岩侵入体成因及其对天然气水合物成藏的影响

2023-11-26黄进王任任金锋石万忠何玉林杜浩

黄进,王任*,任金锋,石万忠,何玉林,杜浩

(1. 中国地质大学(武汉)构造和油气资源教育部重点实验室,湖北武汉 430074;2. 中国地质大学(武汉)资源学院,湖北武汉 430074;3. 中国地质调查局广州海洋地质调查局,广东广州 510075)

0 引言

砂岩侵入体的概念早在1930 年就被Jenkins[1]提出,但是由于其特殊性很少受到关注。然而,随着油气勘探范围的扩大和勘探技术的发展,近二十多年来,油气勘探的方向逐渐转向深水盆地,砂岩侵入体也逐渐成为一个重点研究对象,涉及地震测井解释[2-5]、岩心(露头)识别[6]、成因机制分析[7]和物理模拟[8]等方面。目前已经在北海油田古近系发现了众多大型砂岩侵入体油气藏,展现了砂岩侵入体的勘探、开发前景[9]。近十年来,中国学者广泛研究了砂岩侵入体的成因机制和油气地质意义。张昌民等[10]和吴伟等[11]根据岩心、测井和地震信息在珠江口盆地新近系珠江组发现了砂岩侵入体;杨波等[12]根据三维地震信息在珠江口盆地白云凹陷珠江组发现丘状砂岩侵入体;黄苓渝等[6]根据岩心资料在东海西湖凹陷发现了众多典型砂岩侵入构造,认为该区发育砂岩侵入体。前人研究表明,砂岩侵入体的形成需要未固结的超压供源砂体、低渗—非渗盖层、优势通道和触发机制[8,13],砂岩侵入体可作为油气运移的优势通道、优质储层、岩性圈闭或侵入圈闭,也可能破坏原生油气藏[13]。研究成果中关于对通道和储层认识的突破拓展了砂岩侵入体的石油地质意义,为中国深水盆地油气勘探提供了新思路[13-14]。但是,目前有关砂岩侵入体在天然气水合物成藏系统中的作用的研究较少。初步研究表明,中国南海海域同时具备形成砂岩侵入体和天然气水合物藏的地质条件[15],但侵入体对天然气运移及天然气水合物成藏的作用值得进一步探讨。为此,笔者基于研究区地震资料并结合前人研究成果,精细刻画了琼东南盆地砂岩侵入体的地质特征,结合地质背景确定了砂岩侵入体的成因机制,从而确立砂岩侵入体的演化模式,并总结砂岩侵入体对天然气运移和水合物成藏的作用。

1 区域地质概况

琼东南盆地是一个位于南海西北大陆边缘的新生代陆缘拉张盆地,整体呈NE-SW 向展布,总面积约为8.3×104km2,是南海北部重要的含油气盆地之一。该盆地具有典型的“南北分带、东西分块、多坳多隆”的构造格局,自北向南分为北部坳陷带、北部隆起带、中央坳陷带、南部隆起带四个一级构造单元(图1)。琼东南盆地深水区是指水深超过300 m 的区域,主要位于中央坳陷带和南部隆起带,面积约为5.3×104km2,包括乐东凹陷、陵水凹陷、北礁凹陷、松南凹陷、宝岛凹陷、长昌凹陷、陵南低凸起、松南低凸起等二级构造单元(图1)。琼东南盆地具有高沉积速率、高热流值和高地温梯度的特点,盆地深水区普遍存在强超压,能为流体运移提供强有力的驱动力。现今中央坳陷带超压最强,南、北部隆起带超压弱,西部超压强于东部[16]。

图1 琼东南盆地构造纲要及晚新生代岩浆分布图(据文献[17]修改)

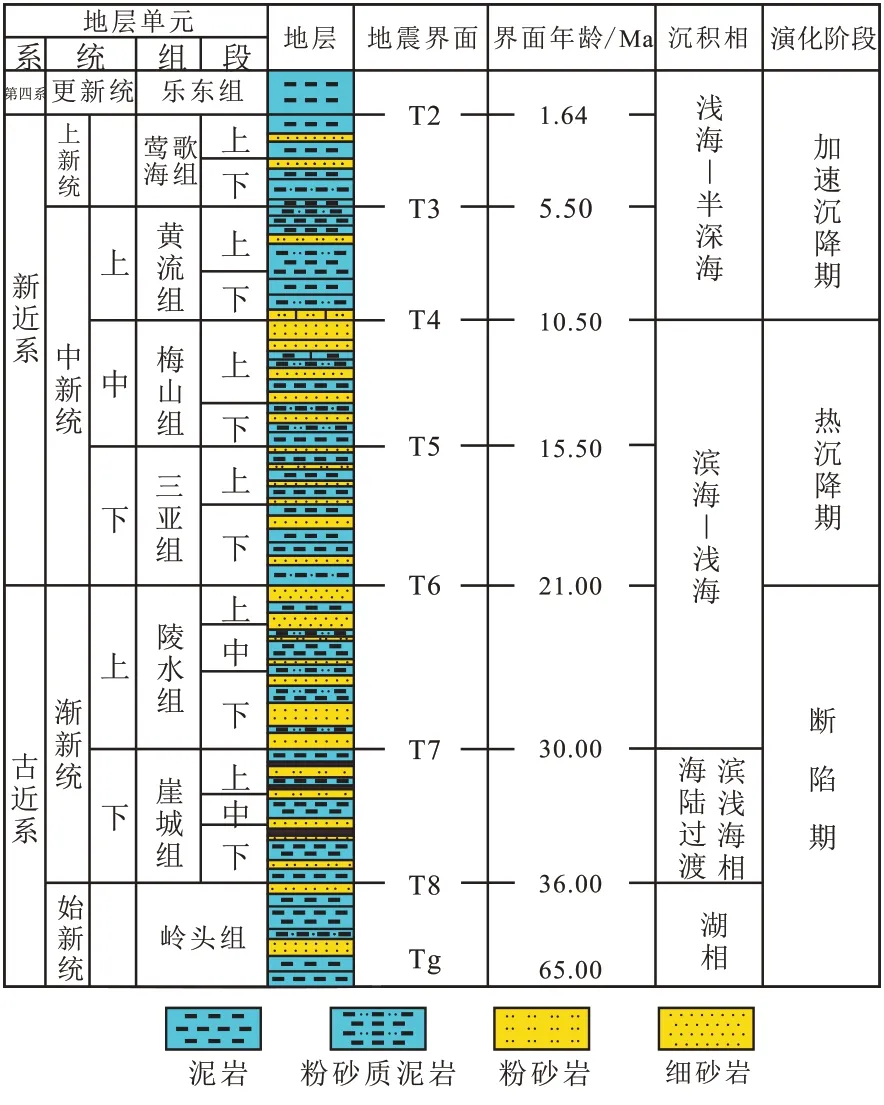

琼东南盆地具有典型的“下断上坳”双层结构,古近纪以来盆地的演化阶段分为裂陷期、裂后缓慢热沉降期和加速沉降期。以不整合面T6 为界,T6 以下断陷层构造活动较强,发育了主要断裂系统和大多数断层;T6 以上坳陷层发育少量断层[17]。上构造层以平行不整合面T4 为界,T6-T4 构造层处于缓慢热沉降阶段,沉积地层厚度不大,横向展布均衡,呈碟形。中新世晚期至现今处于加速热沉降期,沉降速率明显增大,沉积地层厚度大并向南部斜坡带逐渐减薄,断裂和岩浆活动减弱[17]。盆地新生界从下往上为始新统、下渐新统的崖城组、上渐新统陵水组、下中新统三亚组、中中新统梅山组、上中新统黄流组、上新统莺歌海组和第四系乐东组。三亚组沉积时期,盆地由滨海、浅海向半深海过渡,主要沉积浅海相滨岸砂和浅滩砂,上段为厚层块状泥岩夹少量薄层泥质粉砂岩,下段为细砂岩、粉砂岩和泥岩互层(图2)。梅山组沉积时期,盆地主要为滨浅海—半深海沉积环境,上段以砂岩为主,含少量泥岩,下段主要为浅色泥岩夹薄层泥质粉砂岩(图2)。黄流组沉积时期,盆地主要处于浅海—半深海沉积环境,岩性为灰质泥岩夹薄层粉砂岩。莺歌海组主要为厚层块状泥岩夹薄层粉砂岩或泥质砂岩,盆地在该沉积时期处于浅海—半深海沉积环境(图2)。乐东组以黏土为主,夹薄层粉砂、细砂,富含生物碎屑且未固结成岩(图2)。

图2 琼东南盆地地层综合柱状图(据文献[21]修改)

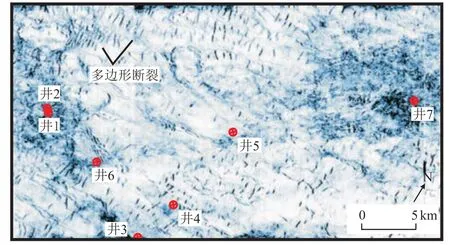

研究区位于琼东南盆地中央坳陷带陵南低凸起东北部,整体上为“凹中隆”,地理位置优越,面积约为3500 km2[18-20]。始新统和崖城组是各凹陷的主要烃源岩,其中始新统烃源岩以生油为主,崖城组烃源岩以生气为主,陵水组下部的海相泥岩可作为次要烃源岩。对于常规油气藏而言,通源断裂、深大断裂还有中央水道的底辟群是主要的垂向运移通道,T6 及附近的横向展布砂体是主要的侧向运移通道。陵水组下段和三亚组上段是主要储层,其在多个继承性背斜与上覆巨厚浅海相泥岩形成了良好的储盖组合。研究结果显示,陵南低凸起潜在常规天然气资源量约为3000×108m3,充足的气源和良好的输导条件利于浅层天然气水合物成藏,具有良好的勘探前景[19]。

2 砂岩侵入体特征

地震资料解释是识别和研究砂岩侵入体的常用方法,由于侵入砂岩和围岩的物性差异大,较大的波阻抗差异使砂岩侵入体表层在地震剖面上呈异常强振幅反射[10],剖面形态通常为翼状、碟状或锥状,平面上常呈圆形或椭圆形,或具棱角不规则状[2]。异常强振幅反射一般向上侵入泥岩盖层,向下汇聚于注砂通道或供源砂体,周围常发育断裂,在地震剖面上可见供源砂体(层)、注砂通道和侵入盖层三要素。

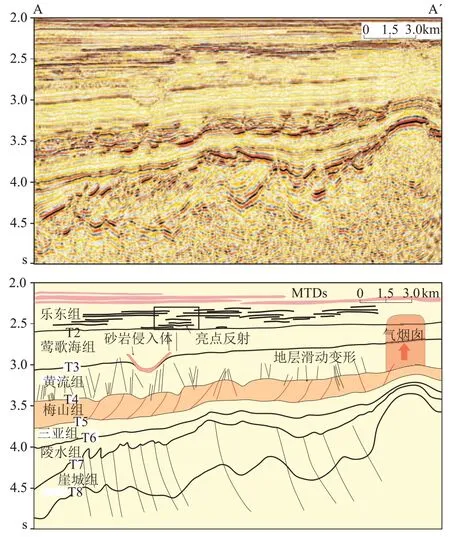

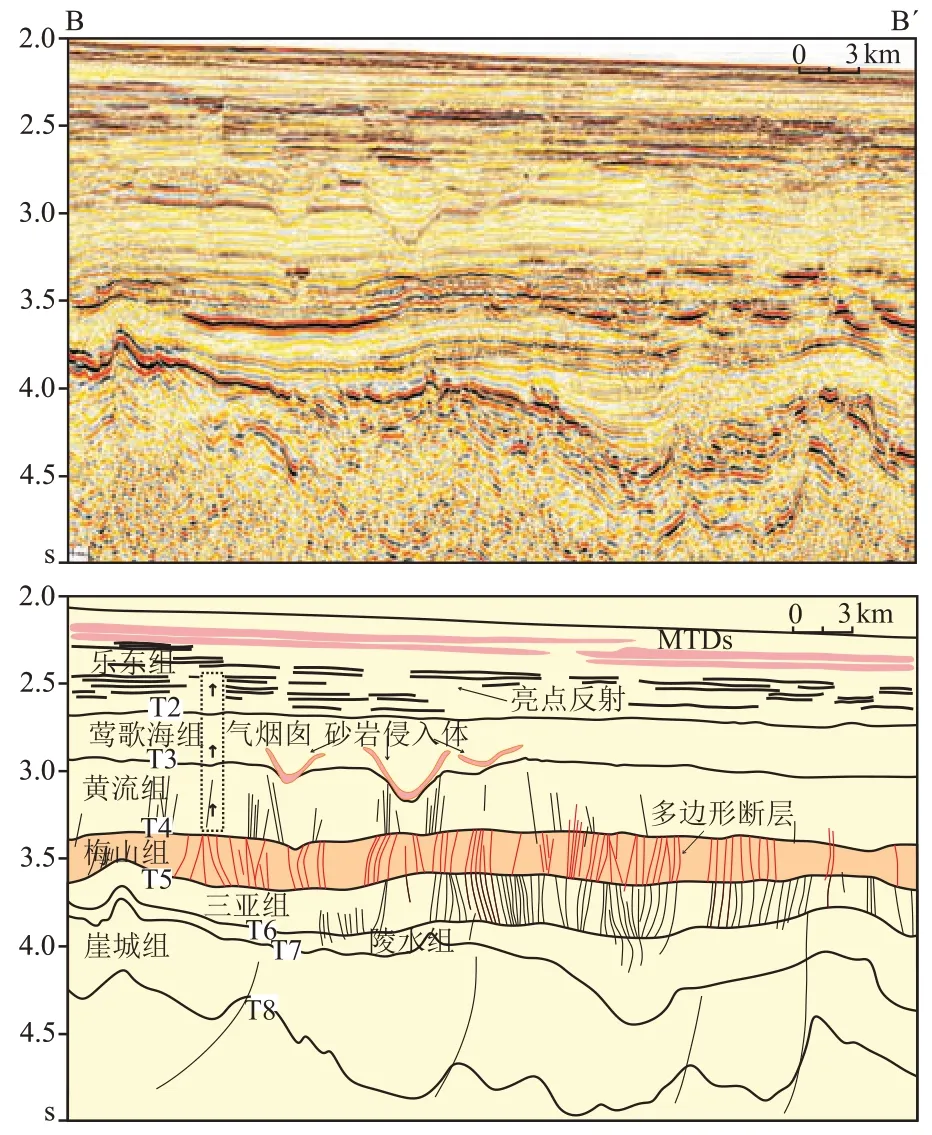

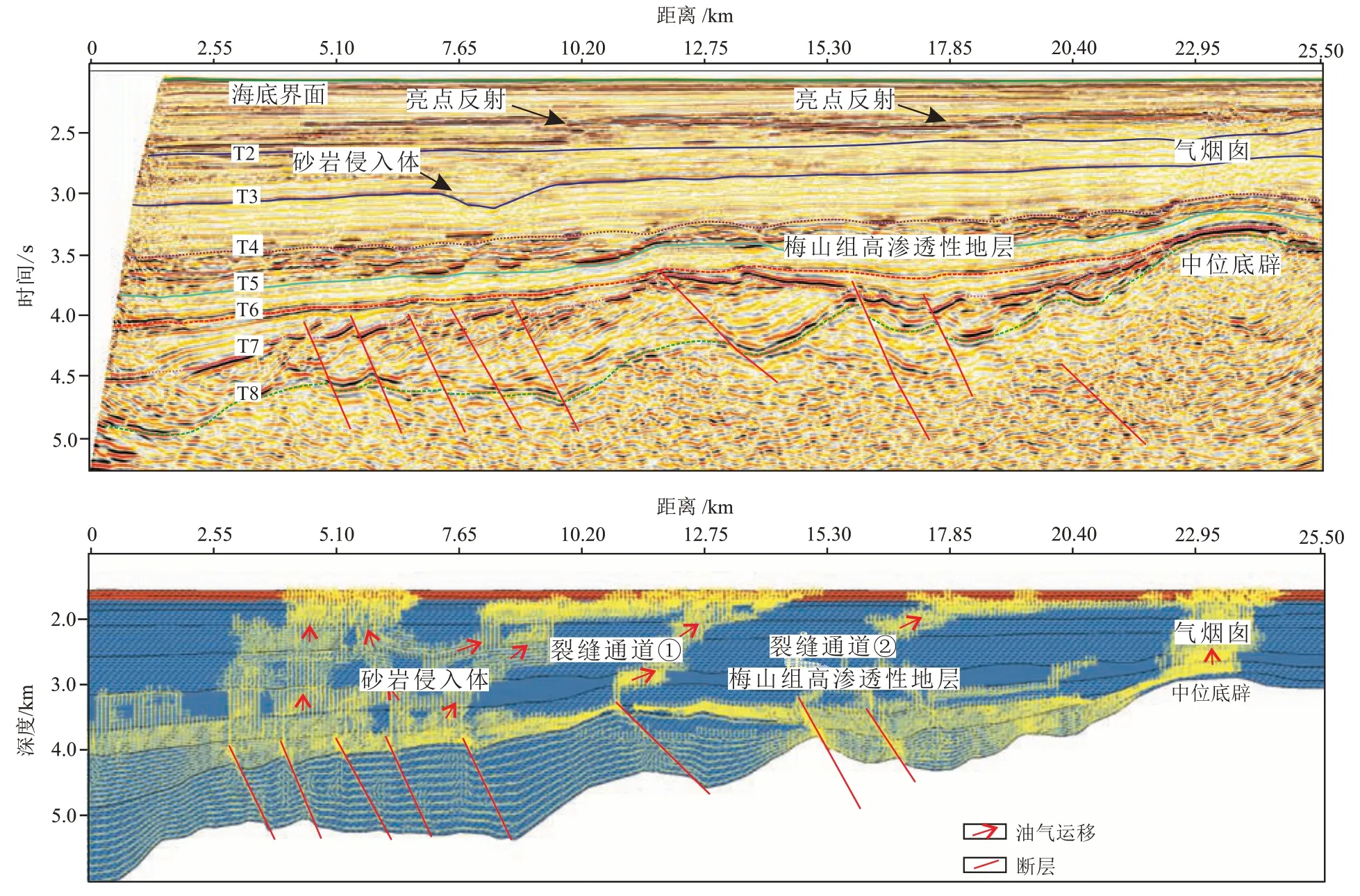

地震资料解释表明,研究区发育多个砂岩侵入体,主体位于莺歌海组底部,侵入中心与黄流组优势通道相连。砂岩侵入体在地震剖面上呈U 型或宽V型强振幅异常,两翼较对称,厚度均匀,翼状边缘斜向上侵入莺歌海组,外边缘处逐渐减薄且趋于平缓(图3、图4)。砂岩侵入体单独发育或连片发育(图4)。T3相干切片(图5)显示,侵入体在平面上呈圆形或椭圆形,具有明显的环状特征。砂岩侵入体的平面直径和垂直高度测量结果表明,砂岩侵入体最大直径为3~5 km,竖直高度为350~750 m。砂岩侵入的泄压过程导致黄流组顶面下凹、减薄,其下发育注砂通道和大量微裂缝。砂岩侵入体在地震剖面上具有明显的强振幅反射特征,外侧莺歌海组围岩具有弱振幅反射特征,初步推测侵入砂体来源为富砂沉积的梅山组。莺歌海组顶部的T2 整体上平整无起伏,且莺歌海组上部地层产状水平,未受砂岩侵入的扰动影响(图3、图4),推测砂岩侵入时间为上新世。

图3 A-line-7163 地震剖面(上)及其解释剖面(下)

图4 A-Xline-52520 地震剖面(上)及其解释剖面(下)

图5 T3 相干切片

根据地震剖面的空白反射特征,在砂岩侵入体周围的黄流组中识别了大量微裂缝,大部分分布于黄流组内部,少量上穿至莺歌海组或下延至梅山组。砂岩侵入体下方伴生的微裂缝密度最大。结合T3 之下200 ms 相干切片(图6)可见,微断裂整体上具多边形断层特征,平面上分布密度较大,纵向上具有明显的层控特征,断距小、长度小、走向多变且均为正断层[22](图3)。多边形断层可能是超压成因,再通过多期垂向延伸、扩展形成,推测早期在梅山组超压地层中发育少量裂缝,由于差异压实导致T4 部分区域出现应力集中,随着上覆载荷增大,梅山组内微裂缝增加,部分裂缝向上延伸至黄流组内部,之后少数裂缝甚至完全穿透黄流组,形成直达莺歌海组底部的注砂通道。在适当条件下,梅山组中的超压液化砂流得以侵入莺歌海组,形成砂岩侵入体[2]。研究区地层因岩浆活动而变形,并形成“气烟囱”,在地震剖面上呈柱状模糊异常反射(图3、图4)。乐东组还出现大面积的块体搬运体系(MTDs),其内部为空白或弱振幅反射,边界呈中—强振幅反射[21],在MTDs下部地层出现大量强振幅“亮点”。如砂岩侵入体右翼和上方的“亮点”在发育位置上具有垂向耦合关系,推测砂岩侵入体具有良好的天然气输导能力,可能对水合物成藏具有控制作用(图3)。

图6 T3 之下200 ms 相干切片

3 砂岩侵入体形成机制

3.1 砂岩侵入体形成条件

砂岩侵入体是深水沉积砂体被低渗透层覆盖产生超压并形成砂体运移优势通道(如裂缝)后,在一定的触发机制下,由砂体流化形成液化流并通过优势通道侵入上覆地层中形成的。受控于未固结供源超压砂体、优势通道与低渗透盖层及触发机制几个条件[7,10]。

3.1.1 未固结供源超压砂体

砂岩侵入体的供源砂体来自梅山组,地层厚度较小,沉积地形较平缓,沉积物粒度较细,以粉砂岩为主;同时在深水区发育生物碎屑灰岩,为典型的浅海—半深海沉积体系的产物。根据前文所述,梅山组砂岩侵入时间为上新世,此时沉积物处于欠压实而未固结成岩,因此液化速率较小、液化砂流密度较低[23],若处于超压环境易发生液化。在一定的触发机制条件下,超压流体携带大量流化砂粒沿优势通道快速侵入上覆地层形成大型砂岩侵入体[7-8,10]。

超压是砂岩失稳、液化的前提,也是液化砂流侵入的动力,要形成研究区规模庞大的砂岩侵入体,超压是必不可少的条件[13]。超压使超压流体的流速足够大从而克服砂体的内摩擦力,并通过水力梯度向上(通常)突破盖层。现今琼东南盆地整体上中央坳陷带的超压强于南、北隆起带,西部超压强于东部,研究区处于强超压地区[24]。研究区地层超压的成因主要为:一是盆地热沉降期和加速沉降期的快速沉降作用导致的沉积物差异压实;二是细粒非渗—低渗沉积物的覆盖引起的区域性欠压实。琼东南盆地在早中新世—中中新世处于热沉降期,表现为区域差异性加速沉降,整体沉降速率较小,平均沉降速率为70 m/Ma,该期构造层主要包括三亚组和梅山组,仅发育少量不活跃的断裂构造,导致地层中的流体排出受阻且出现不同程度的超压[16]。琼东南盆地自晚中新世至今处于加速沉降期,该期构造层包括黄流组、莺歌海组和乐东组,沉降速率大,孔隙流体排出困难,在压实作用过程中,巨厚泥岩或泥质粉砂岩地层外围流体优先排出,内部流体排出不畅造成地层欠压实[16,24]。梅山组之上,快速沉降的巨厚黄流组、莺歌海组具封盖作用,造成区域性的欠压实和地层超压。现今琼东南盆地深水区的地温梯度背景值为3.3~4.3 ℃/km,大地热流背景值为60~117 mW/m2,是一个“热盆”,高热流背景有利于烃源岩中的干酪根成烃、增压[17]。同时,南海海域自古新世到第四纪发生过5 期火山活动,大量热量被泥岩封盖难以散失[16]。苏龙等[24]认为,在盐水系统中,系统温度每升高0.56 ℃,内部压力增加0.76 MPa ,即水热增压作用在封闭条件下能形成较小的超压。另外,琼东南盆地的始新统和崖城组两套主力烃源岩经历了自30 Ma至今的长期排烃,烃的注入也能提高孔隙流体压力。整体而言,研究区形成超压的主要因素是差异压实作用和欠压实作用,其他多种因素为次要因素。

3.1.2 优势通道与低渗透盖层

砂体发生侵入时,超压孔隙流体携带砂体顺着水力梯度向上充注,优势通道则是裂缝或低渗透盖层的应力薄弱点,巨大的流体压力致使含砂流体的密度和速度较高,侵入过程产生的新裂缝增加了优势通道。在超压持续发育的情况下,研究区梅山组发育多边形断层,部分区域断层较密集且贯穿梅山组,于是在地层顶部应力薄弱处,断层向上延伸直至穿透黄流组形成注砂通道。在一定的触发机制下,梅山组砂岩发生液化,孔隙流体携带砂体优先沿裂缝密集区域向上侵入,在莺歌海组底部形成砂岩侵入体。

受红河断裂带构造体制转换影响,琼东南盆地西部自中新世晚期开始大规模沉降,水深普遍增大,沉降速率加快,形成了黄流组和莺歌海组巨厚的浅海—半深海相沉积[24],沉积物粒度较细,地层具“富泥贫砂”的特征,低渗透层的覆盖导致下伏梅山组形成相对封闭的环境。梅山组砂体被快速沉积的低渗粉砂质泥岩或泥岩覆盖后,砂体周围的相对封闭环境导致砂体无法向外排出孔隙水,从而形成超压,孔隙流体有助于砂岩的液化流动而发生侵入(图7)[8,10,24]。

图7 琼东南盆地砂岩侵入体及其上覆盖层形成示意图

3.1.3 触发机制

随着地层中出现超压,砂体欠压实程度提高,孔隙流体压力不断升高,砂粒颗粒间的摩擦力和支撑力不断减小,载荷从砂粒骨架转向水,当达到临界状态时,孔隙流体压力与地层压力相等,砂粒呈互不接触的悬浮状态,导致砂体完全丧失抗剪强度,即砂体发生液化[7,9-10]。在这种状态下,即使孔隙流体压力不断升高,砂粒处于静止的悬浮状态,并不会形成液化流。但当砂体受到剪应力、孔隙流体发生渗流时,悬浮的砂粒随着孔隙流体一起流动,从而形成液化流。孔隙流体超压程度越高,液化流动力越强,越容易向上突破应力薄弱点形成侵入体。因此,超压并不能触发侵入,需要在一定的触发机制下才能作为液化流的动力[7]。常见的触发机制有地震、泥石流、火山活动、区域构造作用等[13],均是能量爆发产生的剪切振动为供源砂体施加剪应力,进而破坏砂粒悬浮状态,使孔隙流体携带砂体流动。若流化的砂体压力达到破裂压力,则高压、高速含砂流体突破盖层或通过已有的优势通道向上侵入[25]。

琼东南盆地新生代火山活动频繁,具有多期喷发和多期旋回特征,火山岩多呈小面积或散点状分布(图1)[26]。中新世以来地幔活跃,玄武岩火山活动较频繁,新生代中晚期,南海北部岩浆活动异常活跃,发生大规模、大范围喷发或侵入[20]。邹和平[27]发现南海北部—台湾海峡及邻区的上新世中南海山碱性玄武岩年龄为3.49±0.58 Ma,雷琼盆地的玄武岩年龄为2.85~6.31 Ma,浙江东部同期的玄武岩年龄为4.47 Ma和4.77~6.51 Ma。Sun 等[28]发现,南海北部陆缘岩浆活动在2.8 Ma 和5.2 Ma 这两个时期十分活跃,而又以5.2 Ma 最活跃。研究区的岩浆活动时间范围与本文推测的砂岩侵入时间吻合,均为上新世,表明该时期活跃的岩浆活动很有可能是砂岩侵入的主要触发机制[26]。黄流组因超压产生裂缝或已有的微裂缝发生延伸或扩张时,会使砂体压力骤增,也有助于砂体流化突破盖层触发侵入[10]。

3.2 砂岩侵入体演化模式

研究区的砂岩侵入体的形成分为以下几个阶段(图8、图9):

图8 孔隙流体超压过程示意图(据文献[12,29]修改)

图9 砂岩侵入体演化模式及砂体内部结构示意图(据文献[12,29]修改)

(1)中新世中期,沉积了松散的供源砂体(梅山组粉砂岩),沉积物含砂率高且粒度较小,砂粒之间为颗粒接触,且十分松散(图9a)。在该阶段,孔隙流体压力等于静水压力(图8的A-A1)。

(2)中新世晚期,供源砂体之上沉积了低渗透性盖层(黄流组海相细粒富泥沉积)(图9b),在低渗透性盖层的快速覆盖下,梅山组的砂岩处于相对封闭的环境并发生欠压实,开始出现超压。在该阶段,梅山组砂层内孔隙流体压力大于静水压力并持续增大(图8的A1-A2)。

(3)上新世,随着莺歌海组海相地层快速沉积,同时在差异压实作用和欠压实作用下,梅山组超压逐渐增强,砂岩内部孔隙流体压力迅速增加,达到临界状态,砂粒之间由颗粒接触变为悬浮接触,即发生液化(图8 的A2-A3)。同时,由于超压和盆地伸展,梅山组开始出现多边形断层,少量裂缝向上延伸接近黄流组底部形成应力集中带(图9c)。

(4)由于上新世发生火山活动,破坏了梅山组液化砂体的静止悬浮稳定状态,进而发生流化。巨大的压力充当动力使液化流顺着水力梯度向上侵入并突破盖层形成砂岩侵入体(图8 的A3、图9d、图9e)。部分裂缝由于应力变化或受到液化流冲击继续延伸或产生更多裂缝形成新的优势通道[7]。

(5)更新世砂岩侵入结束,侵入体逐渐被重力压实,侵入通道逐渐闭合。相较于周围地层,砂岩侵入体和伴生裂缝具有较好的油气输导能力,至今仍可作为浅层油气输导通道,利于浅层水合物藏的形成(图9f)。

总之,研究区于中新世中期沉积供源砂体,中新世晚期沉积泥质低渗盖层,同时为梅山组砂体超压提供条件,上新世时期形成多边形断层,梅山组砂体由于欠压实未固结,液化后受火山活动扰动发生流化侵入。研究区砂岩侵入体的各触发机制在时空上相互匹配,具备良好的砂岩侵入体形成条件。

4 砂岩侵入体对水合物成藏的意义

天然气水合物勘探实践表明,水合物气源包括深部热解气、浅层生物气及其混合气[17]。何家雄等[30]认为,南海北部水合物气源中深部热解气占比相对较高;徐立涛等[17]指出,琼东南盆地水合物分解气主要包括混合气和热解气两种成分。Lai 等[31]对琼东南盆地西部水合物相关气体样品的分析结果表明,陵南低凸起东北部天然气为干气(甲烷含量为99.25%~99.81%),C1/(C2+C3)为100~500,δ13C1(甲烷碳同位素值)一般为-60‰~-50‰,部分大于-50‰。表明该区气源具有“混合成因气为主的含热成因气”的特征,且生物气主要赋存于沉积物孔隙(而非水合物)中,因此,该地区水合物的气源以热解气为主,对水合物成藏起主导作用。研究区位于陵南低凸起东北部,周围凹陷 (特别是陵水凹陷和北礁凹陷)的崖城组陆源海相煤系烃源岩及其下的始新统湖相烃源岩为主力烃源岩(以生气为主),崖城组之上的陵水组海相泥岩为潜在烃源岩,从而构成了深部热解气源。热解气从深部运移到浅层需要优势输导通道,琼东南盆地断层活动主要集中在古近纪断陷阶段,深部断层贯穿至T6,未能连通浅层稳定域,新近纪后断层活动减弱,断层几乎不发育[17]。同时,活跃的岩浆活动形成了大量的底辟构造并引起地层上拱,这些底辟构造主要发育于T6 以下,与深部断层构成深部运移通道。流体超压导致凸起地层顶部发育“气烟囱”,能直接连通浅层稳定域 。在乐东组和莺歌海组的浅层松散泥质地层中,由于欠压实和生物生烃增压导致微裂缝体系发育,构成浅部运移通道。由于研究区长期存在超压,三亚组、梅山组和黄流组中的多边形断层及微裂缝能有效改善粉砂质低渗地层物性[6-7,11]。另外,莺歌海组的砂岩侵入体具有较好的渗透性,同时与其下的多边形断层和其上的微裂缝系统相连,共同组成中部运移通道,对流体从中部运移到浅部起关键作用。

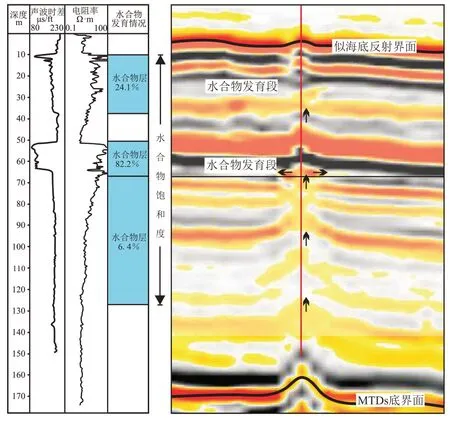

在砂岩发生侵入后,含砂流体逐渐充填裂缝并形成砂岩侵入体,导致流体的压力和流速不断下降;侵入结束后,砂体又渐渐被压实。由于侵入砂体较围岩和盖层的粒度更粗、孔渗性更高,在后期裂缝闭合后,下伏地层的饱含各种烃类(主要是甲烷气)的孔隙流体通过侵入砂体大规模垂向运移[7,11,19]。一般认为,天然气的成功充注在地震剖面上形成“亮点”。由图3可见,在砂岩侵入体正上方的乐东组中存在明显的“亮点”,同时砂岩侵入体右翼边缘和上方的“亮点”区域在纵向上具有良好的位置对应关系。盆地模拟结果表明,砂岩侵入体与周围的多边形断层相连,可高效沟通深、浅部地层,使深部热解气顺利地运移到浅部稳定域(图10下),说明砂岩侵入体和多边形断层共同构成有效的中部油气输导通道,并与深部的底辟和大断裂、浅部的微裂缝系统共同构成垂向高效油气输导体系。结合研究区近海底均方根振幅图(图11)和图5可知,近海底普遍存在“亮点”,并且在砂岩侵入体区域“亮点”更集中,说明砂岩侵入体及其周围的多边形断层能有效沟通深部断裂,有助于深部热解气向浅部运移。另外,研究区平均水深大于1400 m,浅层松散沉积物具有高压、低温特征,水合物稳定域厚度为220~340 m[17],并且乐东组的多期MTDs具有良好的封盖作用,因此稳定域的水合物形成和保存条件良好(图12)。由井1 测井曲线及过井地震剖面(图13)可见,该井钻遇高饱和度水合物(图13 左),水合物层厚度较大,证明由砂岩侵入体及多边形断层组成的输导体系具有较高的输导效率(图13 右),对水合物的勘探、开发具有重要意义。

图10 典型地震剖面(上)与油气运移模拟剖面(下)

图11 研究区近海底均方根振幅图

图12 琼东南盆地水合物成藏模式图

图13 井1 测井曲线(左)及过井地震剖面(右)(据文献[17]修改)

5 结论

(1)琼东南盆地陵南低凸起发育多个大型砂岩侵入体,主要位于黄流组顶部,两翼斜向上伸入莺歌海组,个别规模较小的侵入体整体处于莺歌海组底部地层。砂岩侵入体在地震剖面上呈U 型或宽V 型强振幅反射,横向展布范围为3~5 km,竖直高度约为350~750 m,平面形态为圆形或椭圆形,具有环形特征。

(2)砂岩侵入时间为上新世,未固结供源砂体来自梅山组砂岩。黄流组和莺歌海组的低渗巨厚盖层具良好的封闭作用,快速沉降导致地层差异压实和欠压实是梅山组地层超压的主要成因,水热增压和成烃增压等多种因素是次要原因。穿透黄流组的断裂或多边形断层是砂岩侵入的优势通道,活跃的火山活动是砂岩侵入的主要触发机制,同时期裂缝的延伸和扩张也有助于触发砂岩侵入。

(3)砂岩侵入体可作为研究区甲烷气由深部到浅层的接力运移通道。在砂岩侵入后的一段时间内,出现的大量裂缝是良好的油气输导通道,同时侵入砂体能有效阻止裂缝闭合,使其在较长一段时间内都能作为良好的通道。在后期裂缝闭合后,由于侵入砂体较围岩孔渗性更好,因此砂岩侵入体本身就能作为流体运移通道。大量深部热解气经过深部的底辟和裂缝之后,可以通过砂岩侵入体运移到浅层稳定域中形成水合物藏,对研究区水合物勘探、开发具有重要意义。