工作场所喜爱:研究进展与未来展望

2023-11-23郑立勋王雁飞

郑立勋, 王雁飞, 朱 瑜

(1. 华南理工大学 工商管理学院, 广东 广州 510641;2. 暨南大学 管理学院, 广东 广州 510632)

一、引 言

作为人际关系中的普遍现象,喜爱(liking)反映了一种积极的人际情感,是一系列被吸引感觉的综合(Tsui和Barry,1986),其影响贯穿个体发展的各个阶段并极大地影响着个体的偏好(Rubin,1973)和行为习惯(Twenge和Campbell,2008),工作场所中的喜爱还会进一步影响员工的感知和工作表现(Liu等,2020)。已有研究表明,工作场所喜爱(liking in the workplace)在提升领导有效性(孙利平等,2018)和提升组织成员的人际吸引力和影响力(Nault等,2020;Thomas等,2020)等方面作用显著并最终成为推动组织发展的重要力量。可见工作场所喜爱的积极效应对企业大有裨益,如何善用喜爱来提升员工绩效表现的研究和应用具有重要意义。

鉴于喜爱对员工工作态度和工作结果的有效预测作用,近年来国外组织管理领域关于喜爱的研究持续增加(Swain,2018;Yammarino等,2020;Yang等,2021),而国内该主题的研究仍然处于初步发展阶段并且缺乏系统性梳理相关研究的综述文章,因此梳理和总结国内外该领域的研究成果非常有必要。此外,目前关于工作场所喜爱的研究仍然存在诸多局限性。例如,对工作场所喜爱的内涵界定不清导致相似概念的混淆,聚焦于领导与下属的二元喜爱而造成分析对象单一,以及喜爱对工作结果影响的作用机理不明晰导致分析角度片面和研究结论单一等问题。上述不足阻碍了工作场所喜爱研究的深入和拓展。鉴于此,本研究首先采用文献计量法,以1985—2022年Web of Science(WOS)核心数据库中工作场所喜爱相关文献作为分析对象,通过CiteSpace进行可视化分析与解读,提炼工作场所喜爱的研究源起、发展脉络以及研究热点。接着,本研究在文献计量的基础上进一步对工作场所喜爱的理论与实证研究进行充分回顾。通过对文献的系统性梳理,本研究的内容着重围绕以下三个方面展开:(1)工作场所喜爱的概念内涵与测量;(2)工作场所喜爱的影响因素和影响效应;(3)工作场所喜爱的作用机制。通过梳理这些方面,本研究试图把握喜爱在组织管理研究中的概念内涵、测量工具、研究现状与趋势,构建工作场所喜爱研究的整合性框架,进一步总结现有研究的不足并展望未来的研究方向,以期为国内工作场所喜爱的未来研究提供参考。

二、工作场所喜爱研究的文献计量分析

本研究选取了WOS核心数据库作为计量分析的文献来源,以“liking”或“interpersonal affect”作为检索主题词,以“organization”或“workplace”作为所有字段检索词,时间段设为所有年份(1985—2022年),然后选择类别为“Management”“Business”“Psychology Social”和“Psychology Applied”,选择文献类型为“论文”和“综述论文”,根据论文标题和摘要对检索结果做逐一筛选,最终得到与研究主题相关的文献147篇(检索日期:2023-01-14)。接着,本研究采用CiteSpace可视化软件(Chen,2006),对147条文献数据进行计量分析,包括发文数量趋势和发文期刊分析、文献引用分析以及关键词分析等,从而对工作场所喜爱研究的发展脉络和研究热点进行整体性概括。

(一)发文数量趋势和发文期刊分析

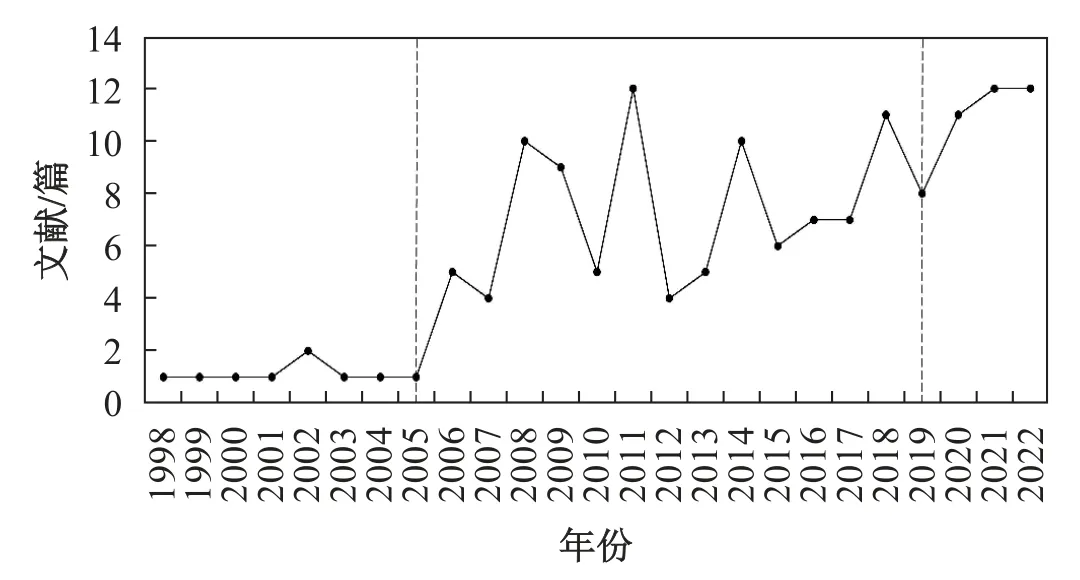

图1展示了1998—2022年WOS核心数据库中工作场所喜爱研究的文献数量。由图1可知,收录于WOS核心数据库中的工作场所喜爱相关文献始于1998年,为了统一分析对象,未收录于WOS核心数据库的相关文献将不纳入本研究的文献计量分析范围。从图1可以看出,工作场所喜爱研究的发文数量总体呈上升趋势,大致经历了三个发展阶段:第一阶段为1998—2005年,在这一阶段相关研究发展缓慢,每年发文量为1—2篇;第二阶段为2006—2019年,该阶段工作场所喜爱研究兴起,关注度骤然提升,平均每年发文量为7篇,但在2010年、2012年和2015年存在显著的负增长;第三阶段为2020—2022年,平均每年发文量为12篇,每年的发文数量基本保持稳定。

图1 工作场所喜爱文献发表数量趋势

此外,从期刊来源来看(如表1所示),大部分论文发表在国际顶级期刊上,其中Journal of Personality and Social Psychology、Journal of Applied Psychology和Leadership Quarterly三种期刊的该主题论文发表数量分别为14篇(9.52%)、11篇(7.48%)和7篇(4.76%),表明国际顶级期刊愿意刊载相关研究成果。

表1 工作场所喜爱研究的主要期刊来源

(二)文献引用分析

1.高被引文献分析

本研究基于这147篇文献的年均引用频次获得了工作场所喜爱研究的8篇热点文献(见表2)。解读高被引文献有助于研究者迅速把握本领域的重要理论基础和研究热点。这些文献既有综述类文章,也有基于实验和问卷调查的实证研究,有的探讨了工作场所中人际情感的内涵,有的分析了工作场所喜爱的影响前因和作用结果,这些文献为工作场所喜爱的后续研究奠定了坚实的基础。

表2 工作场所喜爱研究的热点文献

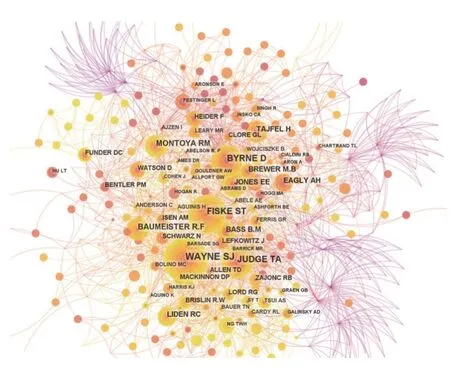

2.作者共被引分析

图2是工作场所喜爱研究的第一作者的共被引图谱。可见,该领域影响深远的三位学者是美国的Wayne S J(共被引频次为41次)、Fiske S T(共被引频次为31次)和Byrne D(共被引频次为29次)。其中,Wayne S J主要关注不同印象管理策略(influence tactics)对喜爱的影响(Wayne等,1990,1997b;Wayne和Liden,1995),Fiske S T主要关注群体互动中的认知和情感过程,并探讨了喜爱和尊重在群体互动中的表现和影响因素(Fiske等,1999,2007;Fiske,2002),Byrne D主要关注相似性对人际喜爱的影响作用(Byrne等,1966,1986)。此外,共被引频次较高的学者还有Judge T A、Baumeister R F、Montoya R M、Brewer M B、Liden R C、Jones E E和Tajfel H。这些学者的研究工作都为工作场所喜爱研究奠定了坚实的理论基础。

图2 作者共被引图谱

(三)关键词分析

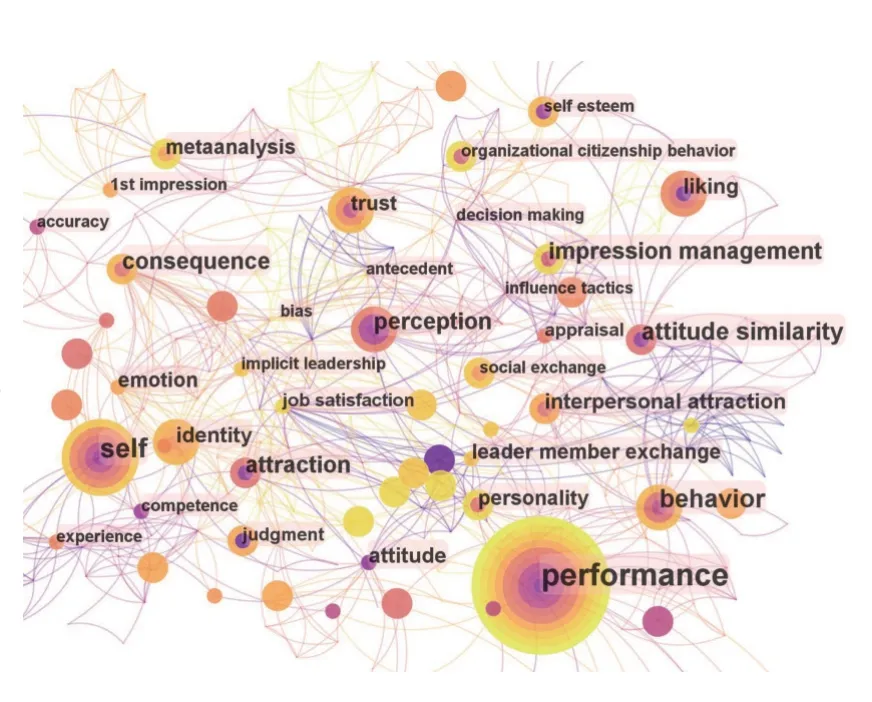

1.关键词共现分析

如图3所示,通过关键词共现分析,本研究发现工作场所喜爱研究领域排名前八的关键词为:performance(绩效)、self(自我)、behavior(行为)、attitude similarity(态度相似性)、consequence(结果)、impression management(印象管理)、perception(感知)和attraction(吸引力),频次均为八次及以上。可见,该领域的已有研究更多地关注喜爱与绩效的关系、印象管理与喜爱的关系、相似性感知在强化自我概念过程中与人际喜爱的关系以及喜爱对个体感知和行为等结果的影响。

图3 关键词共现图谱

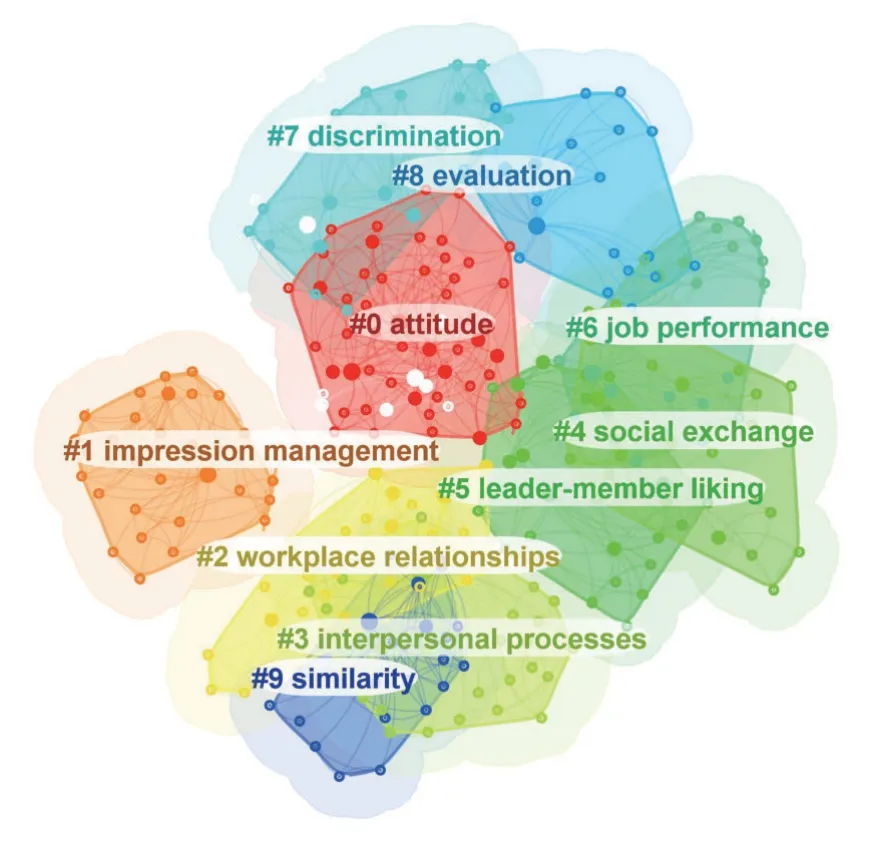

2.关键词聚类分析

基于关键词共现网络和聚类数较大的前10个聚类,本研究进一步形成关键词聚类图谱(如图4所示)。通过对聚类信息进行分析可得到工作评价、工作社交和印象管理三大类研究热点。

图4 关键词聚类图谱

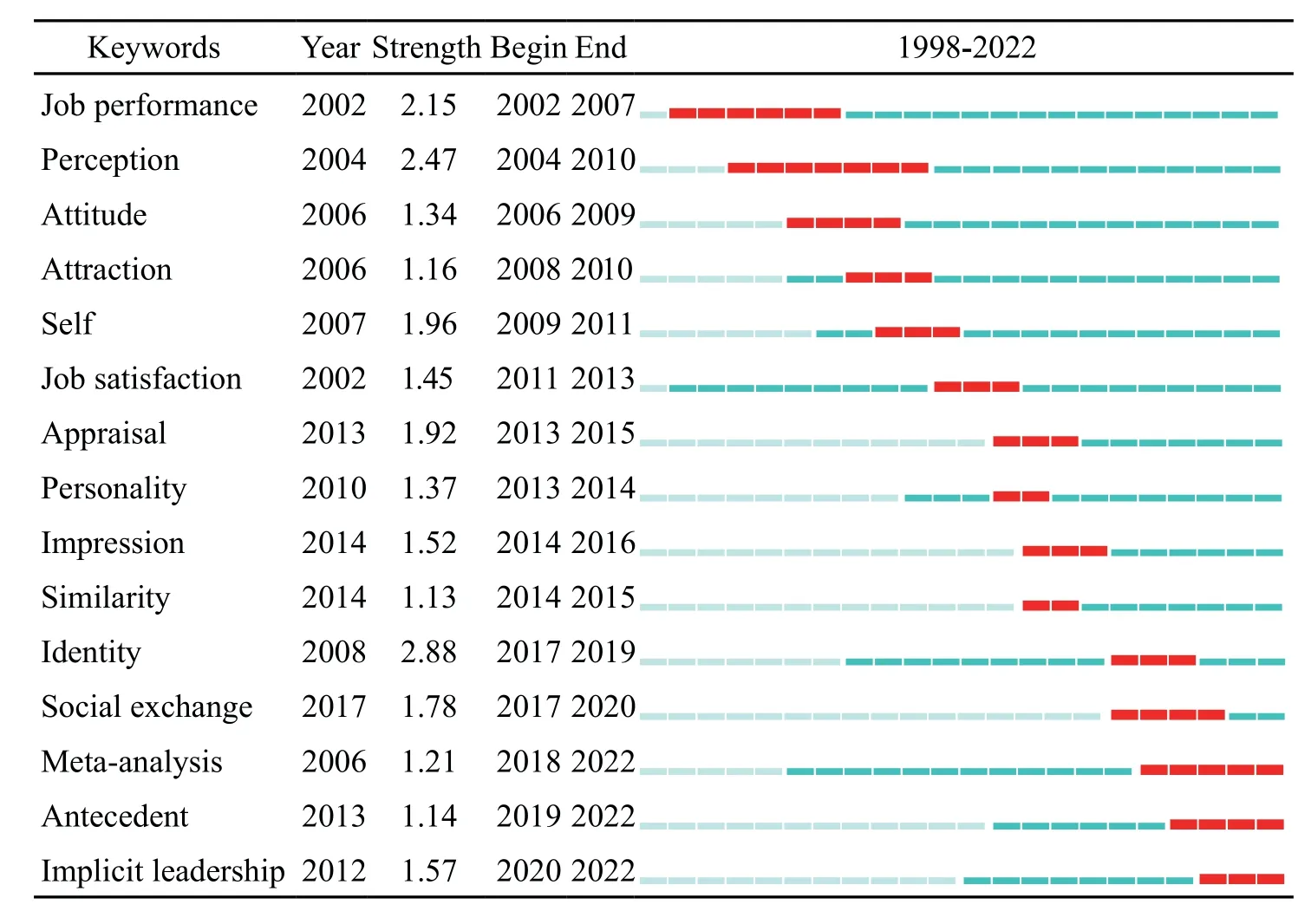

3.关键词突现分析

关键词突现即某一时间段内某些关键词的频次突然增多,可以体现该时间段内的研究趋势。基于关键词共现图谱进行关键词突现分析,本研究得到突现度最强的15个关键词。图5可以看出不同时期关于工作场所喜爱的研究热点有所不同。该领域在2002—2007年间的突现词为job performance(工作绩效),而2018—2022年间的突现词为meta-analysis(元分析)、antecedent(前因)和implicit leadership(内隐领导)。可见,“工作绩效”为工作场所喜爱研究发展初期的热点话题,“元分析”“前因”和“内隐领导”为工作场所喜爱研究的主要发展趋势与研究前沿。

图5 关键词突现分析

通过分析文献计量相关结果,本研究进一步对该领域的理论和实证研究进行充分回顾,总结归纳了工作场所喜爱研究的发展脉络,涵盖其研究源起、核心议题及研究趋势等。

三、工作场所喜爱的概念内涵与测量

(一)工作场所喜爱的研究源起

喜爱研究首先发端于神经科学(neuroscience)和心理学领域,后来有研究者将其引入组织管理研究领域并应用于绩效研究,使绩效研究领域从早期重点关注绩效评价决策背后的认知过程逐渐向可能影响绩效评价过程的社会和情感因素(Ferris等,1994;Robbins和DeNisi,1994;Varma等,1996)发展。自此,喜爱这个概念得到了组织管理领域学者们的广泛关注并引发了大量的相关研究,尤其是作为绩效评价和其他结果变量的重要前因引发了一系列探讨。

依据Zajonc(1980)的偏好优先(preferences need no inferences)假设,学者们认为领导对下属的喜爱等情感反应在绩效评价中可能先于其认知处理过程(例如,对下属实际表现的认知)发挥作用,从而使领导对其喜爱的下属的绩效评价往往高于该下属的实际表现。基于该假设,目前关于工作场所喜爱的研究更多从情感偏差角度考察喜爱对喜爱主体认知过程的干扰,例如影响喜爱主体对喜爱对象的绩效预期、绩效评价或领导风格感知等(Brown和Keeping,2005;Martinko等,2018;Roth等,2020)。此外,在工作场所社交中,喜爱能够美化工作互动中双方对另一方的编码、记忆和判断过程(Brown和Keeping,2005),从而导致判断或评价上的偏差。

(二)工作场所喜爱的概念内涵和性质

1.工作场所喜爱的概念内涵

喜爱也被称为喜欢和喜好,是人类社会普遍存在的一种现象。喜爱的概念经过许多学者的研究探讨而不断发展。文献研究发现,已有研究主要从神经心理学(neuropsychological)和社会心理学(social psychology)视角来界定喜爱。其中神经心理学视角认为喜爱是一种经过大脑回路对外部刺激的感知和加工而引发的积极心理状态(mental state)或意识体验(conscious experiences)(King,2019),这些外部刺激往往来源于社会互动。基于此,Yammarino等(2020)提出,工作场所中下属对领导的喜爱作为下属的一种感觉,来源于下属与其领导的社会互动所触发的积极情绪。社会心理学视角则认为喜爱是人际吸引力(attraction)的一种反映(Tsui和Barry,1986)。在组织管理领域,Singer(1984)提出下属对领导的喜爱反映了下属对其领导持有良好印象和尊重的程度。此外,在领导—成员交换(LMX)理论中,喜爱作为LMX的维度之一,指的是领导与成员之间的感情(mutual affection),并且这种感情主要基于他们的人际吸引力,而不是他们的职业价值观(Liden和Maslyn,1998)。国内学者孔茗等(2017)也认为喜爱作为一种积极情感,能够在组织成员的人际互动过程中发挥重要作用。尽管学者们对工作场所喜爱概念的界定尚未达成统一,但综合上述分析可以发现存在以下共同点:都认为工作场所喜爱是喜爱在组织管理情境中的具体表现;都强调情感判断的整体性(例如,整体上的喜欢或不喜欢),都认为喜爱是一种人际情感概念并源于积极的社会互动。综合上述定义,本研究将工作场所喜爱界定为:在工作场所中,主体(perceiver)关于特定对象(target)能为自己带来多少愉悦(pleasure)和效用(utility)的整体评价。通过梳理已有研究,本研究发现学者们并没有将工作场所喜爱按照其主体和作用对象(例如,领导、下属、同事等)做进一步的概念区分,但研究者仍然会根据研究的实际需要明确喜爱的主体、对象和作用方向(Follmer等,2019;Hu等,2019)。

2.工作场所喜爱的性质

文献研究表明,工作场所喜爱具有以下性质:(1)普遍性。普遍性是指在工作场所中喜爱是普遍存在的,并且个体会对工作场所中的一切事物形成不同程度的喜爱。为了获得更大效益,个体倾向于更接近自己更为喜爱的事物,而逃避或疏远不喜爱的事物,由此引起行为和结果的长久变化,形成独特的偏好结构(Brown和Keeping,2005)。(2)全面性。全面性是指喜爱会持续影响主体的后续判断和行为态度(Martinko等,2018),这种影响往往是无意识且跨情境的(Berridge和Winkielman,2003),即个体在特定情境下形成的对特定对象的喜爱或不喜爱会在多种情境中影响其对该对象的评判和互动策略(Cialdini和Goldstein,2004)。(3)方向性。由于喜爱具有明确的主体与客体(García等,2008;Yammarino等,2020),因此具有方向性。其中主体必须是具有能动性的个体,而客体则可以是一切可能的事物。(4)多态性。因工作情境中主体与客体的不同,喜爱会呈现多种形态,且其数量与该情境下角色的数量正相关。在工作场所中,领导、下属、同事、团队和团队成员等角色都可以作为喜爱的主体或对象,每类主体—对象配对都能够产生不同形态的喜爱,从而使工作场所喜爱呈现多态性。

(三)工作场所喜爱与相关概念辨析

1.工作场所喜爱与LMX

首先,在概念内涵方面,LMX反映了领导与各下属之间的不同工作关系质量(Liden和Maslyn,1998)。而工作场所喜爱作为一种情感变量,衡量的是主体对特定对象在情感上的一种整体性偏好(Zhang,2013)。其次,在评价对象方面,LMX衡量的是领导和下属之间的整体工作关系质量,而工作场所喜爱侧重于主体对特定对象的情感偏好,不仅涉及领导和下属,还可以包括同事、团队等。此外,喜爱还具有明确的方向性,即使同样是在领导—下属二元研究中,也包含了领导对下属的喜爱和下属对领导的喜爱两种形式。喜爱的指向对象还可以是抽象的概念群体,例如角色、工作环境、制度、惯例或新技术等(Darioly和Schmid Mast,2011;Ledgerwood等,2020;Mou等,2023;Wullenkord和Eyssel,2022)。

2.工作场所喜爱与上下级关系

上下级关系是指上下级之间受到一种隐性心理契约的约束而形成的非正式的、特殊的个人联系,是存在于上下级之间的基于利益、情感和身份义务的联结,具有工具性、情感性和义务性等特征(Chen和Chen,2004)。与LMX类似的是,上下级关系同样用于分析领导—下属二元关系,因此都与工作场所喜爱这个侧重于反映对象对主体的相对吸引力与影响力(Tsui和Barry,1986)的概念有所不同。

因此,尽管LMX和上下级关系都包含一定的情感成分,但二者通常代表领导和下属双方交换的结果,而喜爱作为社会交换的主要内容之一,更侧重于领导和下属交换的过程(Dulebohn等,2012;Miao等,2020;孔茗等,2017)。此外,工作场所喜爱相比于LMX和上下级关系,不仅具有明确的方向性,而且其主体和客体不必局限于领导与下属,具有多态性。

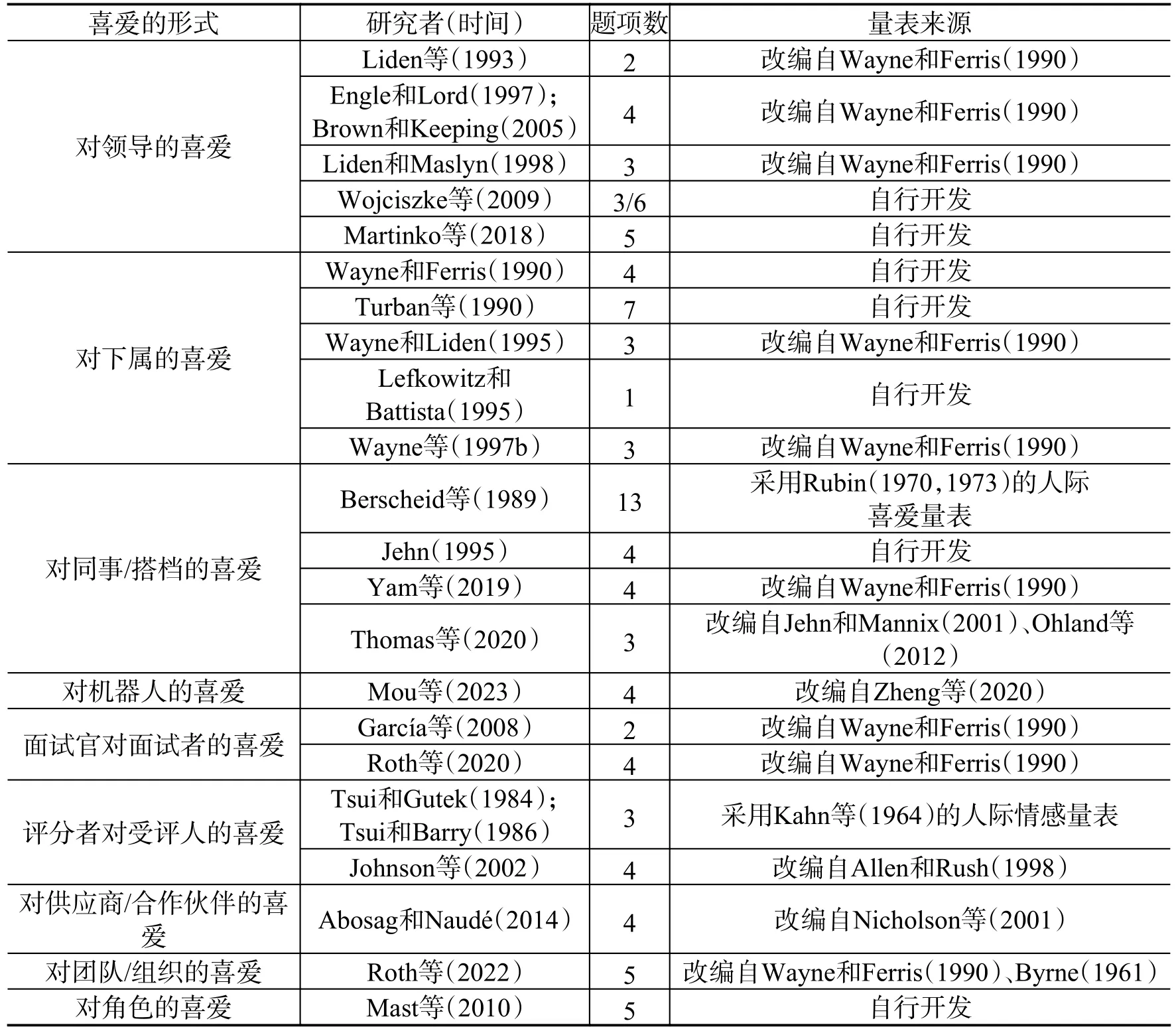

(四)工作场所喜爱的测量

已有研究对工作场所喜爱的解读存在不同的视角,因此所开发的测量工具也存在差异。基于文献梳理,表3列举了一些具有代表性的测量工具。

表3 工作场所喜爱的测量工具

通过回顾和梳理工作场所喜爱的测量工具,本研究发现早期工作场所喜爱的测量在管理学研究中的应用普遍见于绩效研究领域(Tsui和Barry,1986;Wayne和Ferris,1990)。其中Tsui和Barry(1986)尝试将衡量人际情感关系的量表引入组织管理的绩效研究领域,探讨人际喜爱对绩效评价可能产生的影响,所使用的量表来源于Kahn等(1964)开发的人际情感量表,包含喜爱、欣赏(admiration)和尊敬(respect)三个维度,通过3个题项测量评分者对受评人的人际喜爱,例如“我喜欢和该受评人一起工作”等。

在社会心理学领域研究的基础上,管理学者对人际喜爱测量的修订和拓展主要表现在以下方面:一是在组织管理情境中开发了工作场所喜爱的测量工具。Wayne和Ferris(1990)基于领导—下属二元互动情境开发了喜爱的测量工具,通过4个题项测量领导对下属的喜爱(supervisor’s liking for subordinate),典型题项包括“与该下属一起工作,我感到非常愉快”等。后续大量研究表明该量表具有良好的信度和效度(Allen和Rush,1998;Huang等,2017a;Whiting等,2012;孔茗等,2017)。Wayne及其同事又对该量表进行了多次完善,典型题项包括“我很喜欢该下属”等,使其能够更直接有效地衡量工作场所喜爱(Wayne等,1997a;Wayne和Liden,1995),也使其成为管理学领域应用最广泛的工作场所喜爱测量工具。此外,Turban等(1990)开发了一个含7个题项的量表来测量领导对下属的喜爱,例如“我喜欢和该下属一起工作”“我喜欢该下属”等。Lefkowitz和Battista(1995)则直接通过单一题项“不论该下属的工作表现如何,我都非常喜欢他/她”来衡量领导对下属的喜爱。总体来说,这几种测量工具各有优势,其共同点是都通过喜爱的相应描述直接、明确地测量工作场所喜爱,能够充分反映其概念内涵。

二是在测量时,明确了工作场所喜爱的主体和对象。喜爱的方向性特征使其在组织情境中呈现出多态性。在工作场所中,领导、下属、同事等角色都可以作为喜爱的主体或对象,每种主体—对象配对能够产生不同形态的喜爱,因此工作场所喜爱通常表现为对下属的喜爱、对领导的喜爱和对同事的喜爱等。基于此,工作场所喜爱的不同测量工具也对此进行了区分,明确了测量的主体和对象。许多学者便基于Wayne和Ferris(1990)的领导对下属喜爱量表,将其主体、对象进行替换,使其适用于其他形式工作场所喜爱的测量,例如下属对领导的喜爱(Brown和Keeping,2005;Engle和Lord,1997)、员工对同事的喜爱(Yam等,2019)、面试官对面试者的喜爱(García等,2008;Roth等,2020)和员工对团队/组织的喜爱(Roth等,2022)等。在衡量下属对领导的喜爱方面,LMX-MDM量表(Liden和Maslyn,1998)中的情感维度(3个题项)也常被用来衡量下属对领导的喜爱(Commisso和Finkelstein,2012;Martinko等,2018)。

此外,也有学者根据实际研究需要在限定主体和对象的情况下,基于其他量表改编或是自行开发工作场所喜爱量表,例如,下属对领导的喜爱(Martinko等,2018;Wojciszke等,2009)、对同事或搭档的喜爱(Jehn,1995;Thomas等,2020)、对机器人的喜爱(Mou等,2023)、对角色的喜爱(Mast等,2010),以及绩效评分者对受评人的喜爱(Johnson等,2002)等。

四、工作场所喜爱的影响因素和影响效应

(一)工作场所喜爱的影响因素

文献研究表明,影响工作场所喜爱的因素主要有个体因素和人际互动因素。

1.个体因素

(1)个体特征因素。个体的外表吸引力(Commisso和Finkelstein,2012;Nault等,2020)、能力(Oleszkiewicz和Lachowicz-Tabaczek,2016)、同理心、友善、真诚(Sanders,2006)、宜人性(Huang等,2017a)、幽默(Yam等,2019)、谦逊(Swain,2018)、责任心(Huang等,2017a)和道德水平(Follmer等,2019)等特征是工作场所喜爱的重要前因。Sette等(2017)将这一系列能够为主体带来欢愉和效用的特征的总和归结为被喜爱对象的讨喜性(likability)。其中,宜人性与工作场所喜爱的关系获得较多研究的关注。高宜人性通常被他人视为更平易近人和更温暖,因而更容易获得他人的喜爱(Sears和Hackett,2011)。

(2)个体认知因素。个体的相似性感知(Montoya等,2008)、信任(Whiting等,2012;Yam等,2019)、组织支持感(Eisenberger等,2001)、声誉(Cheng等,2013;Johnson等,2002)等都能够促进工作场所喜爱。个体之间在人口背景、个性、观念、态度和经历等方面的高相似性能够激发更大程度的相互喜爱(García等,2008;Schraeder和Simpson,2006;Sprecher,2019)。这种影响在求职选择和面试场合也适用,例如,面试官通常更喜爱那些他们认为与自己更相似的应聘者(Fox和Spector,2000;García等,2008),求职者对组织的整体相似性感知会正向影响他们对相应组织的喜爱程度(Roth等,2022)。此外,具有高组织支持感的下属往往将承诺与信任投射到领导身上,对代表组织为自己提供支持的领导持有更高水平的喜爱(Eisenberger等,2001)。

(3)个体情感因素。研究发现,情感或情绪能够影响个体在人际交往过程中的表现以及人际喜爱(Dulebohn等,2012)。在工作场所中,领导的积极情感表达会让下属感知到更高水平的领导魅力,从而更容易形成对领导的喜爱(Johnson,2008)。相比于消极情绪表达,领导的积极情绪表达有助于引发下属积极的情感反应,提升下属对领导的喜爱(Koning和van Kleef,2015)。个体的情感或情绪不仅能够影响他人对自己的喜爱,也能够影响自身对他人的喜爱(Hu等,2016)。个体在工作互动中体验到的情绪(积极或消极)能够影响该个体对这段互动的认知(舒适愉快或是人际不适),继而影响个体对互动对象的喜爱。此外,个体通常能够识别出他人实际情绪和扮演情绪之间的不一致,从而影响对他人的认知判断(虚假或真诚的)和人际喜爱(Barnes等,2016;Deng等,2020)。

2.人际互动因素

(1)影响策略/印象管理策略。通过人际互动影响喜爱的常见方式是运用影响策略对他人的想法施加影响,进而影响他人对自身的喜爱。影响策略是指个体主动采取的旨在使他人在感知、评价和行为上按照该个体期望的方向改变的行为方式(Bande等,2017)。组织中的影响策略包括下属对领导的影响、同事间的影响以及领导对下属的影响三个方面(陈谢平等,2012)。在工作场所喜爱研究中,学者们普遍关注的是下属通过影响策略影响领导对他们的喜爱(Wayne和Ferris,1990;Wayne和Liden,1995)。根据聚焦对象的不同,下属对领导的影响策略通常包括以领导为中心的、以自我为中心的、以工作为中心的以及独断(assertiveness)的影响策略。其中,以领导为中心的影响策略能够通过向领导表现出喜爱、仰慕和主动帮助等行为来提升领导对自己的喜爱(Bande等,2017;Wayne和Liden,1995),而以自我为中心的影响策略与领导喜爱的关系尚未达成共识(Bande等,2017;Bolino等,2006),其利弊仍有待后续研究的进一步探讨。运用以工作为中心影响策略的下属往往倾向于邀功诿过并试图夸大自己的成就,因此通常与领导喜爱呈负向关系(Bolino等,2006)。最后,运用独断策略的下属会表现出与领导抗衡、反复向领导提出诉求等行为特征(Wayne等,1997a),从而破坏领导喜爱(Dulebohn等,2012;Shaughnessy等,2011)。与下属对领导的影响策略的作用路径相类似,Teven(2007)基于互惠规范指出领导能够通过对下属的影响策略传达对下属的喜爱与支持,进而提升该领导自身的社会吸引力和下属喜爱。

(2)角色期望。研究表明角色期望(例如,内隐追随和内隐领导)能够影响工作场所喜爱(Engle和Lord,1997;Follmer等,2019)。当领导对下属持有积极的追随原型(角色期望)时,领导会向下属展现出更积极的情感、态度和行为,更加信任和喜爱下属并给予下属更多关怀、支持与授权(Whiteley等,2012),而这也将促进下属对领导的喜爱(Sy,2010;孔茗等,2019;彭坚和王霄,2016)。这种对人际喜爱和关系质量的促进作用会在领导和下属的积极追随原型都处于较高水平即“高—高”一致时达到最佳效果(彭坚和王霄,2016)。相反,领导的追随反原型则负面影响领导与下属间的喜爱(Sy,2010)。与内隐追随对喜爱的影响方式相类似,下属或领导所持有的积极领导原型都与下属对领导的喜爱正相关(Engle和Lord,1997)。

(3)角色外行为。角色外行为是一种不属于特定工作职责范畴,但有助于促进组织良好运行的自发行为,包括组织公民行为(OCB)和建言行为(voice)等(王弘钰和刘伯龙,2018)。研究指出,下属的角色外行为有助于提升领导对下属的喜爱(Johnson等,2002;Lefkowitz,2000;Whiting等,2012)。例如,下属的OCB可能会使领导的工作变得更容易开展,从而提升领导对下属的喜爱(Allen和Rush,1998)。再如,下属的专业性建言有助于领导更高效率地完成工作,从而提升领导对这些下属的喜爱(Whiting等,2012;Yang等,2021)。但是并不是所有角色外行为都能够提升工作场所喜爱。例如,Yang等(2021)发现对比起向直属领导建言,下属越级建言行为将会给直属领导带来权力失控感和不受信任感,从而负向影响直属领导对该下属的喜爱。Duan等(2021)发现员工的自利性建言也会负向影响领导的喜爱。

(二)工作场所喜爱的影响结果

文献研究表明,已有研究关于工作场所喜爱影响效应的探讨所涉及的结果主要有感知、态度和行为绩效三个方面。

1.感知结果

已有研究关于工作场所喜爱影响效应的感知结果主要包括员工的领导力评价、公平感知和LMX等。研究指出喜爱是有效领导力的关键要素,对领导的喜爱将影响下属对领导风格的感知和评价(Bharanitharan等,2021;Martinko等,2018;Yammarino等,2020)。例如,下属对领导的喜爱能够显著影响下属对各种领导风格(例如,辱虐型领导、变革型领导、交易型领导和真实型领导)的评价,并且在控制了下属对领导的喜爱后,这些领导风格与组织结果之间的关系强度显著减弱(Brown和Keeping,2005;Martinko等,2018)。工作场所喜爱能够正向影响下属感知的程序公平、分配公平和人际公平(Erdogan等,2001;Ferris等,1994;Razzaq等,2016)。由于个体更倾向于与自己喜爱的人交往,他们在工作场所中会基于类似的逻辑,判断是否应与领导或下属展开更高质量的社会交换(Dulebohn等,2012)。因此,工作场所喜爱往往导致更高程度的LMX(Dulebohn等,2012)。喜爱与LMX之间的正向关系得到了实验和实证研究(Liden等,1993;Sears和Hackett,2011;Turban等,1990;Wayne和Ferris,1990)以及元分析结果(Dulebohn等,2012)的支持。此外,工作场所喜爱还与个体的自我效能感(Chou,2018)、幸福感(Huo等,2010)和领导力涌现(leadership emergence)(Hu等,2019)正向相关。

2.态度结果

工作场所喜爱影响的态度结果主要包括员工的组织承诺、工作满意度和离职倾向等。研究指出领导的喜爱将增进下属的组织承诺,而下属对领导的喜爱作为一种情感因素,将直接影响该下属组织承诺中的情感承诺维度(Cogliser等,2009)。工作满意度是员工对比了自身期望与实际获得后所产生的对工作的情感反应(陈万思等,2014)。研究发现,领导喜爱是下属工作满意度的重要预测因素(Liden和Maslyn,1998;Miao等,2020)。此外,工作场所喜爱有助于形成积极的工作关系从而降低员工的离职倾向(Dulebohn等,2017)。

3.行为绩效

工作场所喜爱影响的行为绩效结果主要包括绩效评价、工作绩效、组织回报(rewards)和雇佣决策等。评价者在对喜爱的对象进行评价时会受到喜爱的影响而陷入无意识的情感反应,抑制其理性的信息加工过程(Martinko等,2018;Wessels等,2020),尤其倾向于宽容对象的不足而高估对象的实际表现(Schraeder和Simpson,2006;Sutton等,2013;Wessels等,2020)。因此,评价者对受评人的喜爱通常导致更高水平的绩效评价(Bande等,2017;Razzaq等,2016;Whiting等,2012)。工作场所喜爱还能够正向预测员工的工作投入(孔茗等,2017)、工作绩效(Whiteley等,2012)和组织公民行为(Levine等,2011;Wayne等,1997b)。常见的组织回报包括加薪、晋升、公开表扬、备受瞩目的项目(high-profile project)和职业进修机会等(Deng等,2020)。与不喜爱的下属相比,领导倾向于给予其喜爱的下属更多的组织回报(Allen和Rush,1998;Johnson等,2002)。在招聘环节,面试官对应聘者的相似性感知和应聘者对职位的薪资要求等都能够影响面试官对应聘者的喜爱,进而影响面试官的雇佣决策(Fox和Spector,2000;García等,2008;Maaravi和Segal,2022;Roth等,2020)。

五、工作场所喜爱的作用机制研究

(一)中介机制

从既有研究来看,工作场所喜爱研究的中介机制主要基于互惠、情感和认知等视角。

1.互惠视角

从互惠视角来看,既有研究的理论基础主要包括社会交换理论和互惠喜爱理论。社会交换的基础是互惠原则,而喜爱是互惠在个体情感层面的体现。在将“喜爱”作为中介变量的研究中,社会交换互惠原则的应用最为广泛(Chou,2018;Moideenkutty和Schmidt,2016;Sears和Hackett,2011)。社会交换理论可以有效地解释组织支持感(Eisenberger等,2001)对工作场所喜爱的影响以及工作场所喜爱对员工LMX(Sears和Hackett,2011)、工作满意度(Liden和Maslyn,1998)、组织承诺(Cogliser等,2009)、工作绩效(Whiteley等,2012)和组织公民行为(Moideenkutty和Schmidt,2016)等的影响。根据互惠喜爱(reciprocal liking)原则,当领导感受到下属的喜爱或崇拜时,他们通常会以对下属更高程度的喜爱来回应下属(Bande等,2017)。然而,互惠视角无法完全解释喜爱的不对称性,因此在理解工作场所喜爱的复杂影响时还需要考虑其独特性质。

2.情感视角

从情感视角来看,既有研究的理论基础主要包括相似—吸引理论、情感事件理论和情感一致性偏差理论。根据相似—吸引理论(similarity-attraction theory),人们通常更喜爱与自己相似的人,这种相似性包括人口背景、个性特征、态度、价值观、兴趣爱好、社会地位等方面(García等,2008;Lefkowitz,2000;Schraeder和Simpson,2006)。除了个体层面,该理论也适用于个体与组织间的情感关系(Roth等,2022)。依据情感事件理论(affective events theory),在工作场所互动中,当个体在其他成员面前展现积极或消极情感时,这种互动能够作为一种情感事件影响其他成员对该个体的情感(例如,喜爱)和行为态度(Johnson,2008)。根据情感一致性偏差理论(affect-consistency bias theory),个体对他人的喜爱会导致认知偏差并影响个体对喜爱对象行为的判断(Regan等,1974;Robbins和DeNisi,1994)。该理论可以有效解释工作场所喜爱对绩效评价(Johnson等,2002;Robbins和DeNisi,1994)和行为归因(Guo等,2021)等的影响。

3.认知视角

从认知视角来看,既有研究的理论基础主要包括内隐原型理论和社会信息加工理论。内隐原型理论包括内隐追随理论(implicit followership theories,IFTs)和内隐领导理论(implicit leadership theories,ILTs),该理论在工作场所喜爱研究中发挥作用的基础是角色期望。例如,领导的内隐追随是指领导对下属角色应具备的特征所持有的预期。当领导持有积极的追随原型时,领导会向下属传达更积极的角色期望,这些期望会引导领导向下属展现出更积极的情感、态度和行为,使其更加信任和喜爱下属(彭坚和王霄,2016;Whiteley等,2012)。然而,当对方的实际表现与个体的角色期望相差甚远时,个体喜爱对方的程度将显著降低(Follmer等,2019)。社会信息加工理论则强调个体能够通过对特定信息(例如,情感、情绪等)进行加工和解读,来塑造他们后续的态度和行为(Deng等,2020;Foulk和Long,2016;Koning和van Kleef,2015)。在领导—下属互动中,下属会根据领导的情绪表达获得相应的社会信息,例如领导的感受、社交意愿以及对双方关系的期望等,并通过解读这些信息形成相应的情感反应(Koning和van Kleef,2015)。与该理论视角的作用机制类似,还有研究将情绪即社会信息理论(emotions as social information theory)和情感信息理论(feelings-as-information theory)等作为理论基础开展工作场所喜爱探讨。

(二)调节机制

1.工作场所喜爱作为调节变量的作用

既有研究主要关注了工作场所喜爱对喜爱主体、喜爱对象和第三方感知的调节作用。关于喜爱对喜爱主体感知的调节作用,已有研究主要关注了组织中的个体和团队层面。在个体层面,工作场所喜爱能调节员工行为表现与他人对其行为表现的解释和评价之间的关系。例如,对于喜爱的下属,领导更可能将其加班行为视为有责任感的表现;而对于不喜爱的下属,领导更可能将其加班行为视为自我展现(Guo等,2021)。此外,工作场所喜爱还能调节员工行为与其进一步的行为动机之间的关系。例如,领导的喜爱能够正向调节下属的反生产行为与其印象管理动机之间的正向关系,即受领导喜爱的下属会有更强烈的印象管理动机来削弱自身反生产行为带来的形象威胁(Ji和Yan,2022)。在团队层面,工作场所喜爱能调节LMX差异化与团队合作、团队社会阻抑(social undermining)之间的关系(Han等,2021)。当LMX差异化源于团队领导对各成员不同程度的喜爱时,LMX差异化将负向影响团队合作以及正向影响团队社会阻抑。在对喜爱对象感知的调节作用方面,Huang等(2013)发现领导对下属的喜爱能够影响下属的印象管理策略对于缓解其工作不安全感的有效性。因为领导的喜爱往往伴随着对下属更多的物质支持和情感关怀,使下属对其印象管理的有效性更有信心,工作不安全感也相应减少。在对第三方感知的调节效应方面,Foulk和Long(2016)发现,当组织中的新员工观察到其他同事对领导的讨好行为时,他们会将这种讨好行为视为领导受下属喜爱的积极信号,从而形成对领导良好的初步印象,而领导对表现出讨好行为的同事的喜爱将弱化这种正向关系。

2.工作场所喜爱影响结果变量过程中的调节机制

少数研究引入了调节变量进一步探讨影响工作场所喜爱作用机制的边界条件,包括个体差异变量(情商、政治技能和个人—领导匹配等)和工作情境变量(情境适当性等)。

(1)个体差异变量。在个体的情感或情绪表达与喜爱的关系中,个体特征(例如,情商)能够起到调节作用。例如,在导师与学徒的互动过程中,学徒的高情商能够强化导师的积极情绪与对其喜爱的正向关系,并且弱化导师的消极情绪与对其喜爱的负向关系(Hu等,2016)。而在下属的讨好策略与领导喜爱的关系中,下属的政治技能是重要的边界条件,即在使用该影响策略时,政治技能高的下属更容易获得领导的喜爱(Kolodinsky等,2007;Shaughnessy等,2011)。此外,孔茗等(2017)发现个人—领导匹配调节着领导—下属喜爱一致性与心理授权之间的关系,即个人—领导匹配能够强化领导—下属喜爱的“高—高”一致对心理授权的正面影响,改善领导—下属喜爱的“低—低”一致和不一致对心理授权的负面影响。

(2)工作情境变量。研究发现,工作情境变量也是影响工作场所喜爱形成的重要边界。具体来说,Koning和van Kleef(2015)发现情境适当性对个体情绪表达与人际喜爱之间的关系具有调节效应。情境适当性是指某种情绪反应在多大程度上适合眼前的情况,相同的情绪表达在不同情况下可能产生不同的效果。在下属缺乏努力或表现不佳的情况下,领导表现出愤怒可能会被认为是适当的,但在下属努力工作或表现良好的情况下,领导的愤怒表达则会被认为是不恰当的,从而影响下属对该领导的喜爱(Koning和van Kleef,2015)。工作场所喜爱的汇报来源(如领导、下属、同事等)在喜爱与各组织结果的关系中同样发挥着重要的调节作用(Dulebohn等,2017)。受评价者绩效期望、社会赞许性和宽容偏向等因素的影响,当喜爱和评价结果由同一个体报告时,喜爱与评价结果之间的关系可能被夸大。例如,当喜爱由下属报告时,它与同样由下属报告的态度和感知变量(例如,工作满意度、情感承诺等)之间的关联性更强。类似地,领导报告的喜爱则与通常由领导评价的结果变量之间的关系更密切,例如下属的工作绩效。

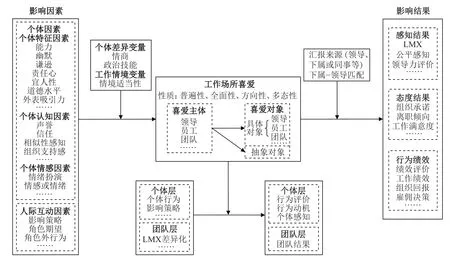

总体来说,与探讨其前因和影响效应相比,目前探讨工作场所喜爱影响过程中的调节机制的研究相对不足,相关研究工作有待进一步开展。通过充分回顾工作场所喜爱的相关研究,本研究构建了工作场所喜爱的影响因素、作用结果和调节作用的整合研究框架,如图6所示。

图6 工作场所喜爱的整合研究框架

六、未来研究展望

通过对大量文献进行回顾与总结,本研究发现虽然现有文献对工作场所喜爱的前因后果和作用机制等都做了初步探索,但仍存在一定的局限性。基于研究现状,接下来将对既有研究的局限性进行总结,并对未来可能的研究方向进行展望。

(一)概念内涵的完善及本土化测量的开发

目前管理学领域对工作场所喜爱的定义尚未统一,虽然本研究基于大量的文献回顾与梳理对工作场所喜爱概念进行了界定,但该定义能否充分反映其内涵并与相关概念明确区分开来仍需未来研究的进一步探讨与检验。在进一步明确概念的基础上,未来有必要结合中国情境加强本土化研究。基于文献研究与对中国管理实践的思考,本研究认为文化可能影响工作场所喜爱的表达方式、解释模式与实际影响。与西方文化中个体情感表达的直接方式有所不同,中国文化更强调含蓄的情感表达方式(陈燕蕾和陈红,2008)。因此,中国文化背景下组织成员表达喜爱或是回应喜爱的方式可能有别于西方国家,具有一定的独特性。此外,在含蓄的情感表达背景下,主体的喜爱未必能被喜爱对象所感知到,而对象是否能够感知到喜爱以及感知到的喜爱程度又可能对其后续行为态度产生不同影响。因此,在中国文化背景下探讨工作场所喜爱的不同表达方式和不同感知程度及其不同的影响作用具有一定的价值。相应地,目前工作场所喜爱研究中广泛应用的西方文化背景下开发的单维度量表未必适合中国本土化的研究情境。建议未来的研究采用深度访谈、扎根研究、问卷调查等方法,将中国文化特色与组织管理特点相结合,开发出新的信效度良好的本土化测量工具。

(二)进一步挖掘工作场所喜爱的影响因素

既有研究在探讨工作场所喜爱的影响因素时更多关注个体特征因素(Huang等,2017a;Swain,2018;Yam等,2019)和人际互动因素(Engle和Lord,1997;Teven,2007;Yang等,2021),而较少考虑其他方面因素的影响,例如组织性质、工作特征、团队氛围和个体文化价值观等。未来的研究可以考虑从更多的方面进一步挖掘工作场所喜爱的影响因素,以帮助学者和企业更好地认知、预测和管理工作场所喜爱。例如,团队竞争氛围可能会削弱团队成员间的人际喜爱,但该猜想是否成立及其内在作用机制如何都需要未来研究的进一步探讨。此外,现有研究更多是从员工对领导的喜爱(Koning和van Kleef,2015;Sears和Hackett,2011;Yam等,2019)或领导对员工的喜爱(Bande等,2017;Johnson等,2002;Whiting等,2012)的单方面视角或是从评价者对受评者的喜爱的一般性视角(Barnes等,2016;Deng等,2020;Nault等,2020)来探讨其影响因素,但不同喜爱形式的影响因素可能存在差异,例如领导的工作能力有助于提升下属对该领导的喜爱(Oleszkiewicz和Lachowicz-Tabaczek,2016),而下属的能力则可能让领导感知到威胁进而影响对该下属的喜爱(Ju,2020)。因此,未来的研究有必要进一步考察同种因素对于不同喜爱形式(例如,员工对领导的喜爱以及领导对员工的喜爱等)的差异化影响。

(三)深化拓展工作场所喜爱的影响效应研究

1.探讨喜爱的“不对称性”,丰富不同作用方向的影响机制研究

工作场所喜爱的四个性质使其有别于诸如LMX等变量,并且工作场所喜爱在工作场所中的情感、偏好及态度等问题上也比类似变量解释了更多的变异(Dulebohn等,2017)。工作场所喜爱的方向性特征,使得喜爱特别适用于分析组织成员间的不对称关系问题,即喜爱对象不一定同等地回应喜爱主体,例如喜爱且愿意支持下属的领导反而得不到下属支持(Khattab等,2018)、真诚对待领导的下属却反受辱虐(Wee等,2017)等现象。但既有研究大多聚焦于主体的喜爱(多数情况下为领导对下属的喜爱)所产生的影响(Dulebohn等,2017)。这导致研究者仅观察到喜爱发起时所发挥的作用,而忽略了喜爱得到响应后所产生的影响。近期研究指出,喜爱的影响更多是在获得响应后浮现的(Hu等,2016;Liu等,2020)。与此同时,以往研究更多侧重于喜爱对主体自身的影响(Bande等,2017;Deng等,2020),而较少关注其他作用方向的影响。正如孔茗等(2017)所指出的,领导对下属的喜爱不仅影响领导自身,亦会对下属的心理状态与行为产生影响。因此,方向性特征不仅使得工作场所中存在多种形式的喜爱,同时也使喜爱的影响涉及主体和对象双方,甚至可能影响第三方感知。基于工作场所喜爱的“方向性”特征,未来的研究可以进一步探讨如何通过主体发起的喜爱来影响对象,如何通过对象的回应来影响主体或第三方,如何通过喜爱主体与对象间的喜爱一致性或不对称性来影响主体或对象等。具体而言,未来的研究可以进一步考察面对领导的喜爱,下属的回应将是“恃宠而骄”还是“不负所望”?不同特征的下属会有怎样不同的回应?下属的不同回应将对领导产生何种影响?

2.关注工作场所喜爱的消极影响

既有文献大多从职场社交的角度探讨工作场所喜爱的影响,主张喜爱扮演“职场润滑剂”的角色,使部分个体能够在工作场所中获得非正式权力(Hu等,2016,2019),借以快速形成关系网络(Thomas等,2020)。而备受喜爱的下属往往更倾向于接受领导的决策(Dasborough和Ashkanasy,2002),以积极的心态投入工作(孔茗等,2017)。这些已有研究的不足在于忽视了喜爱与个体偏好之间的紧密联系,因而未能正视不恰当的喜爱对偏好的误导,难以揭露潜藏于美好本愿之下的消极作用。此外,在工作场所中,组织成员都能够自主地发起对他人的喜爱,亦同时受到他人喜爱的影响。这使得偏好不仅会受到个体自身喜爱的影响,还与个体获得的反馈,特别是与来自其他个体的喜爱有关(孔茗等,2017)。这些不同形式的喜爱交织于某位成员身上,对其行为特别是工作表现存在着错综复杂的影响,是使喜爱产生消极作用的关键环节之一。那么,工作场所喜爱可能产生哪些消极影响,造成这些消极结果的作用机理又是怎样的?这些问题都有待未来的研究进一步探讨。

(四)丰富拓展工作场所喜爱的研究层次

现有研究集中于探讨喜爱在个体层面的作用机制(Hu等,2016;Swain,2018;Sy,2010),特别是个体特征对喜爱的影响(Swain,2018;Yam等,2019)以及喜爱对个体结果的影响(Chou,2018;Levine等,2011),却少有学者关注工作场所喜爱在团队层面的影响,未来的研究可以增加对团队层面喜爱影响机制的探讨。例如,考察领导对团队的整体喜爱对团队结果(例如,团队绩效)的影响,探讨团队成员对领导喜爱的平均水平对于团队结果的影响,挖掘团队之间的喜爱对团队合作的影响等。此外,未来还可以开展工作场所喜爱的动态化研究,关注工作场所喜爱在个体内(within-individual)层面的影响。与相似变量相比,工作场所喜爱作为一种主观判断具有时变性特征,即同一主体对特定对象的喜爱程度会在一段时间内发生变化。在此过程中,喜爱的不同性质可能对喜爱的动态变化产生影响,同时不同形式的喜爱也可能受到喜爱动态演化的影响。例如,喜爱对象的不回应、偶尔回应或是频繁回应可能会对主体喜爱的动态变化造成不同影响。因此,未来的研究可以通过以多水平结构方程为基础的日志研究和经验取样法(diary and experience sampling method)对其进行建模,以捕捉喜爱→工作结果→喜爱的动态影响。上述工作对于扩展喜爱的理论含义具有重要作用,未来还需要运用更多组织管理领域的新方法以挖掘喜爱在工作场所中的价值,从而把握其对领导、下属、团队甚至组织的深远影响。

(五)深入挖掘对其他喜爱形式的探讨

工作场所喜爱的多态性是其作用复杂的根源之一。在组织中,喜爱的主体和对象例如领导、下属和团队成员等都具有能动性,使得组织内部不仅存在领导对下属的喜爱,还存在下属对领导、团队对领导、领导对团队、团队成员之间的喜爱等多种形式的喜爱。但现有研究多聚焦于领导对下属的喜爱(Huang等,2017a;Wessels等,2020),而对工作场所其他喜爱形式的关注较少。因此,未来的研究可以更多地探讨其他喜爱形式的影响作用。此外,工作场所喜爱既包括以具体的组织成员为对象的喜爱,也包括以抽象事物(Darioly和Schmid Mast,2011;Ledgerwood等,2020)例如角色、工作环境、制度、惯例或新技术等为对象的喜爱。这种特性使研究者不必囿于具体的对象与行为,从而将工作场所喜爱的研究扩展到抽象事物上。例如,下属对“领导”这一抽象概念的喜爱与对其实际领导的喜爱水平不一定相同。下属可能会因为认为“领导”都是威严、庄重、睿智的而抱有高水平的喜爱,但现实中却可能对领导的辱虐、固执己见等感到厌恶。两者的不一致(具体表现为对抽象概念与对实际领导的喜爱水平之间存在差距)可能会导致下属更加抗拒实际领导的指示,从而产生其他聚焦于具体对象或行为的构念所难以捕捉的影响效应。随着大数据和人工智能等数字技术的发展,机器人在企业中的应用越来越广泛,组织管理研究领域对人工智能的关注也与日俱增(王振源和姚明辉,2022;张志学等,2021;Tang等,2022;Yam等,2021)。在此背景下,已有研究开始探讨在人机互动中,个体对机器人的喜爱的影响前因与影响效果(Mou等,2023;Wullenkord和 Eyssel,2022)。未来的研究还可以进一步探讨在人机协作团队中,团队领导与团队成员对机器人的喜爱的不一致对人机协作结果的影响效应。尽管已有研究开始关注对抽象概念的喜爱,但相关研究仍处于理论探讨阶段(Ledgerwood等,2020),对抽象概念的喜爱的测量工具十分匮乏,并缺少实证研究的进一步验证与支持,未来的研究可以结合相应情境进一步开发对抽象概念的喜爱的测量工具。