浅析以价值为引导的考古遗址公园的场所营造

2023-11-22项瑾斐

项瑾斐

0 引言

考古遗址是不可再生、十分脆弱的文物资源,我国的考古遗址多为土遗址,绝大部分埋藏在地下,地面仅保留少许遗迹,考古遗址特别是大遗址的保护与土地资源的利用密切相关,因此,我国一直以来都在探索与城乡发展相协调的大遗址保护利用模式。2005 年大遗址保护工作全面启动,2010 年第一批国家考古遗址公园公布,我国大遗址保护利用进入高质量发展阶段。2018年《关于加强文物保护利用改革的若干意见》的主要任务提出要“建构中华文明标识体系”,实证中华文明延绵不断、多元一体、兼收并蓄的发展脉络,由此进一步明确了考古遗址公园作为国家文化标识的属性,成为展现中华文明起源与发展脉络的重要载体。如今,我国考古遗址公园进入如火如荼的建设高潮,国家考古遗址公园的规划建设与所在地区城乡发展的联系越来越密切。2021 年 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2034 年远景目标纲要》首次将考古遗址公园建设写入国家规划纲要。2022 年修订的《国家考古遗址公园管理办法》 使国家考古遗址公园的概念有所延伸,功能方面补充了“考古遗址研究阐释”“文化传承”,并明确了其“特定公共文化空间的属性”。在国家层面,考古遗址公园承担着树立精神文化地标、构建中华文明标识体系的重大任务;在社会层面,考古遗址公园作为文化传承的公共场所要满足多元化的公众诉求并提供“多样态”的服务设施。我国考古遗址公园建设经过10 多年的探索与发展,在考古成果转化、运营模式创新以及公共宣传方面取得卓越的成就[1]。特别是考古遗址公园价值阐释与展示体系的构建越来越受到重视,成为考古遗址公园规划的核心内容并引导遗址公园建设的各个阶段。然而,各地政府在考古遗址公园建设中更倾力于博物馆的建设,相对于可移动文物展陈与文创产品的日新月异,考古遗址现场在历史信息的可读性、文化内涵的辨识度、场所氛围的感知度等方面仍存在不足,公众对考古遗址价值的认知度依然不够充分。一些考古遗址公园因建设用力过猛,过多的配套设施与景观改造使考古遗址及其环境失去了原有的历史氛围与场所特征。那么,考古遗址公园究竟要营造怎样的文化空间和历史场所呢,本文尝试以场所精神的概念探讨考古遗址的保护利用问题。

1 场所精神

2003 年国际古迹遗址理事会提出在古迹和遗址管理中将考虑遗产承载的无形价值(记忆、信仰、传统知识、地方情感)。2008 年的《魁北克宣言》(Québec Declaration)是关于文化遗产场所精神保存的国际文件。“场所精神被界定为有形(建筑物、遗址、景观、路径、物件)和无形要素(记忆、故事、书面文件、仪式、庆典、传统知识、价值、结构、颜色、气味等)能赋予场所意义、价值、情感与神秘感的物质及精神成分。”[2]2020 年国家文物局公布的 《大遗址利用导则(试行)》提出大遗址的保护对象也包括“文物所承载的场所精神”[3]。

场所精神理论是挪威城市建筑学家诺伯舒兹(Christian Norberg-Schulz)在 1970 年代提出的关于人类定居和城市空间形成的理论。他指出场所是由具体物质的本质、形态、质感及颜色等组成的一个整体,即场所的本质。场所都具有一种特征或气氛,特性是精神层面的,符合不同的文化传统和环境条件,具有特殊的认同性,即人们在建成环境的历史文脉中能够产生这种“认同”。因此,场所精神与身份认同和空间的产生密切相关[4]。

由于考古遗址呈现废墟形态,甚至大部分遗存埋葬于地下,构成空间的物质元素要比建筑群更显模糊,辨别其场所特征必然要将遗址遗迹与环境作为整体考虑,此外遗址的场所识别还特别依赖于考古工作的田野资料,这些要素共同呈现历史场所在选址、布局、空间等方面的属性,以及见证其重要历史事件、反映社会功能和文化传统等方面的社会文化特征。

场所精神理论强调场所的环境特性、物质现象与人感知意识的关联,包含人们在地域环境下的悲喜、共鸣、回忆等情感体验以及对传统文化的认同感与归属感等。所以,考古遗址在被发现和保护之前,场所精神是沉睡状态,当遗址及其环境被系统地保护利用,不仅要唤醒历史空间场所精神,复苏遗存本身承载的历史文脉,还要注入新的生命与活力,获得当代社会的文化认同和情感共鸣。因此,从场所精神的概念分析,考古遗址公园的场所营造不同于现代城市公园,应注重与遗产价值相关联的场所精神的设计与统筹。

2 考古遗址公园的场所营造

2.1 考古遗址公园的概念

国家考古遗址公园是我国大遗址保护利用模式,并非传统的城市公园,从概念看,传统意义的公园是向公众开放,以游憩为主要功能,有较完善的设施,兼具生态、美化等作用的绿地[5]。国家考古遗址公园是指“以重要考古遗址及其环境为主体,具有科研、教育、游憩等功能,在考古遗址研究阐释、保护利用和文化传承方面具有全国性示范意义的特定公共文化空间。”[6]今天的国家考古遗址公园概念更突出公共文化空间属性,并具有文化传承的载体特征。因此,考古遗址公园与普通公园在文化属性、场所特征方面有较大差异。

2.2 价值阐释体系的构建与共识

考古遗址公园是承载、传承历史文化的公共场所,应反映其重要历史时期的社会与文化特征,以及与人类记忆与情感的密切联系。考古遗址价值的有效阐释与展示,是解读和延续场所精神的重要手段。

以人为本、以价值为引导,这已经是文化遗产保护领域的共识,考古遗址公园的价值阐释与展示体系,是考古遗迹公园规划与各类建设项目实施的基础与依据。总体来说,考古遗址公园规划文件对遗址价值阐释与展示体系都会做较为系统的梳理,然而对价值的研究与理解多集中在考古专家与文物保护专业人士,大多数从事遗址公园工程设计、施工建设与运营管理等人员并未对遗址价值有充分的理解,价值阐释体系有时成为“一张皮”,并未真正落实在遗址公园各类建设项目中,所以有些考古遗址公园会出现与遗址历史信息、价值内涵极为不符的景观设施,严重干扰了考古遗址场所精神的延续与传承。

2016 年国际古迹遗址理事会关于考古遗址公园的《塞拉莱指南》(Salalah Guidelines for the Management of Public Archaeological Sites)指出考古遗址“管理系统必须要建立在所有参与者对遗址充分认识的基础上。”因此文件关于考古遗址管理规划核心内容提出的第一要点即 “各利益相关方对遗产价值有全面的理解和共识”[7]。目前挂牌的国家考古遗址公园都是大遗址,是规模宏大、价值重大、影响深远的大型聚落、城址、宫室、陵寝、墓葬等遗址群。它们是构建中华文明标识体系的文化标识,呈现中华文明起源、发展演变过程,是多民族统一国家文化深厚性和多样性历史的杰出见证。考古遗址公园的场所营建应紧紧围绕价值主题、针对遗址类型及属性开展规划设计。遗址周边自然环境和山水关系、遗址的边界、城址或聚落的规划格局、重要历史事件发生地点或场所,以及遗址、遗迹、遗物所反映的社会面貌和文化思想,这些要素与信息都体现了遗址特性,但需要通过文化解读与空间化表现将其与公众建立联系。《塞拉莱指南》建议“无论是部分考古遗存不再进行发掘,或者已发掘的部分将会回填,都应对所裸露出的考古地面进行景观规划,以创造视觉景观或新的观察点。”由于考古遗址可视化要素有限且观赏度不高,如何适度植入有限的展示设施,烘托遗址重要特征和考古信息,或重塑历史场所情景,使公众能获得感知和更好的体验?这是考古遗址展示利用最具挑战的工作内容。

大明宫遗址是第一批国家考古遗址公园,在遗址展示方面经历了多年的尝试,也为其他大遗址保护展示提供了经验。大明宫含元殿和麟德殿遗址采用局部复原的方式,是将夯土台基保护性回填后复原台面与柱础的做法,地面铺装与柱础石较真实地还原了装饰纹样。含元殿台明复原展示使观众对三大殿正殿气势辉煌的尺度与平面有非常直观的感受,这有助于观众感知大明宫作为唐代政权中心与国家象征的价值特征(图1)。大明宫紫宸殿遗址则采用抽象的景观意向展示方式,通过台基、树丛以及不完整的金属构架,为观者提供想象的平台。设计师希望这种方式能使观者与遗址形成互动,“每个观者对紫宸殿的想象都是独一无二的”。然而这种展示方式因过于碎片化和抽象化,观者在实际体验中既无法获取完整的形象,没有接收到清晰的展示主题和考古信息,也无法感知其场所的文化特征。紫宸殿这种景观意向式的展示方式最终没有得到行业与公众的广泛接受[8]。需要指出的是,局部复原的方式并不适合所有的遗址,如果考古信息不充分、建筑遗迹在尺度、形制和装饰方面缺乏细节阐释,复原的台明不仅缺乏空间表现力,观众也无法获得对历史场所的感知和历史场景的想象。

2.3 时空演变的线索解读

“场所精神具有多元性与动态特质,拥有多重意义及与众不同的特色,在与时俱进的同时隶属不同群体。”《魁北克宣言》指出场所精神会随着时间变化而变化,是不断重建的过程,同一地方可拥有不同精神、由不同群体共享。考古遗址往往历时几百年、几千年,叠加着不同年代的历史痕迹。对遗址遗迹的展示需要依据价值内涵进行辨析与取舍,梳理重要的历史要素,营造符合价值阐释主题的历史文化场所,避免置入过多无序的唤起人们记忆关联的要素,而造成信息源的熵值过大,让信息失序并导致对“场所精神”的感知度失效[9]。此外,我国的大遗址大多体现农耕社会的特点,在农业文明占主导的社会,人们生活和生产方式均与天相地力等自然资源相关,依靠自然环境赐予的资源得以生存。因此,充分借用自然环境成为考古遗址历史场所营建的基本特征[10]。当今,很多考古遗址周边环境发生巨大的变化,遗址遗迹的展示利用需要解读环境变迁、历史演变的过程与意义,应体现不同时期的人地关系与生业状况。在场所营造中可找寻与遗产价值相关联的环境要素,加强其与历史场所的联系。

云南滇池东岸的河泊所遗址是石寨山文化重要遗存,该地区蕴藏了从先滇贝丘遗址到西汉滇国郡治遗迹,是我国西南地区青铜文化的重要代表。河泊所遗址地下数米深的螺蛳壳堆积,反映了古滇人的主要食物来源。这种螺蛳在20 世纪末的滇池已经消失,而河泊所遗址周边传统村落随处可见将螺蛳壳混入泥土的建筑外墙,这种材料既美观又坚固,成为当地的建筑特色。这些传统民居成为石寨山考古遗址公园见证滇池几千年人地关系演变的人文环境要素(图2)。

2 河泊所遗址周边民居

马王堆汉墓是中国考古学史上的重要发现,为研究西汉初期政治、社会和文化面貌提供了极为珍稀的实物资料和文献资料。马王堆汉墓出土的遗物基本都在湖南省博物馆进行保存与展示,博物馆的专题展厅结合多种陈展手段,充分展示马王堆汉墓历史文化内涵、考古研究工作成果。而距离博物馆5km 的马王堆周边环境在考古发掘后的50 年发生了巨大的变化,广阔田野变为高楼林立的城市建成区,由于考古发掘以及3 号墓保护大棚的建设,原有堆体的双丘地形被打破。除揭露展示的3 号墓,1 号墓与2 号墓的位置已无法辨认。即使这样的现场环境,每年仍有10 万多游客参观了博物馆后再前往马王堆感知考古发掘场地及古墓的历史环境。因此,马王堆汉墓保护展示项目首先讨论的问题是“今天的马王堆应该呈现怎样的场所特征?”项目团队通过价值评估以及对博物馆马王堆专厅展陈体系的分析,梳理马王堆现场展示的主题与内容;强化西汉时期的区位关系,标注湘江、临湘城、长沙国王陵的方位,阐释三代轪侯的封地以及与长安的联系;适当恢复双丘地形,标识1 号墓、2 号墓的位置。此外,项目团队根据历史照片发现马王堆现状宿舍、水塔与考古发掘同一时代,现场的建筑、设施与绿化基本保留1970 年代的历史风貌,因此展示策划建议将宿舍改造为马王堆考古工作纪念馆,废弃的水塔远期设为阐释马王堆历史环境变迁的眺望设施。由此,马王堆不仅作为西汉初期高等级墓葬形制的展示场所,还将营造考古发掘时期的历史氛围,成为见证中国考古史重要事件的纪念地,这也应对了马王堆汉墓的核心价值。该项目是结合价值阐释和现状条件,强化遗址场所精神并注入当代社会价值内涵的一次尝试(图3-6)。

3 马王堆现状环境与历史环境比较

4 马王堆原双丘地形发生了变化

6 设计方案局部恢复马王堆地形地貌,但因3号墓揭露展示,原保护棚与1号墓(辛追墓)之间形成洼地,设计方案利用现状保护棚外墙和地形,嵌入保护性设施,介绍1号墓与3号墓之间的关系,以及3代轪侯有关的地理历史信息

2.4 重建与留白

2.4.1 重建

重建是考古遗址保护利用过程中最有争议的议题:既然地面的遗迹已经不存,为何不以原址复原方式来恢复场所精神?实际上,我国文物保护法律法规和国际文件对重建持反对或慎重的态度,这是基于文化遗产保护的真实性原则。《中华人民共和国文物保护法(2017 年修正版)》第二十二条“不可移动文物已经全部毁坏的,应当实施遗址保护,不得在原址重建。”如因特殊情况需要在原址重建的,必须按程序报审。《中国文物古迹保护准则(2015)》关于真实性原则“是指文物古迹本身的材料、工艺、设计以及环境和它所反映的历史、文化、设计等相关信息的真实性,对文物古迹的保护就是保护这些信息及其信息来源的真实性”,并阐释“真实性还体现在对不存在的文物古迹不应重建”。在合理利用方面也提出“不提倡原址重建的展示方式……在建筑群中原址重建已毁建筑是对该建筑群原来完整形态的展示。由于这种展示可能干扰和破坏作为文物本体存在的建筑遗址,或对文物古迹作出不准确的阐释,影响文物古迹整体的真实性。”国际古迹遗址理事会1990 年的《考古遗产保护与管理宪章》[11]提出重建的原则和要求“重建起到两方面的作用:试验性的研究和解释。然而,重建应该非常细心谨慎,以免影响任何幸存的考古证据,并且为了达到真实可靠,应该考虑所有来源的证据。在可能和适当的情况下,重建不应直接建在考古遗址之上,并应能够辨别出为重建物。”原址重建在建设过程中可能会破坏地下遗存而影响遗址的完整性。另一方面,考古工作探明的遗迹信息仍无法全面解读遗迹原有的建筑形式和装饰细节,在缺乏完整历史信息情况下的推测复原则会影响文物阐释与展示的真实性。

那么,如何通过保护展示手段重构历史空间的完整性和标识性,使公众获得更直接的体验,从而加强对历史场所的感知和认同?大明宫丹凤门遗址的保护展示设施就考虑了对大明宫历史场所的解读和重构。张锦秋先生通过分析唐大明宫的历史地位及丹凤门在大明宫内、在唐长安城和现代西安城市中的重要位置以及景观特色,最后决定将保护展示建筑在造型上“尽量贴近唐丹凤门的建筑特色和风采,在城市空间中成为标志性形象,引发人们历史的联想”,“向人们提供一个沟通历史和现代”的建筑。该建筑为保护遗址的真实性与完整性,不仅对遗址进行全部覆盖,工程构件在平面位置上均保证与遗址本体的安全距离。关于丹凤门的形式并没有唐代类似遗存作为参考,张锦秋先生借助傅熹年先生、杨鸿勋先生等建筑历史学家的研究成果推敲建筑形式。建筑外观采用现代轻质金属材料仿造传统屋面与木构件,色彩为接近黄土色的淡棕黄而非唐代建筑色彩,这种处理一定程度避免“在遗址上复原建设之嫌”,又使建筑成为更具时代识别性的保护展示设施,在城市空间中成为标志性形象[12]。这种城门遗址保护性建筑的设计手法在一些大型都城遗址保护中被应用,如洛阳的定鼎门遗址、应天门遗址(图7)。

7 丹凤门保护性建筑

为了烘托遗址及环境的历史氛围并避免对遗址本体真实性的影响,有些考古遗址公园将服务配套设施建成具有历史样式呈聚落形态的服务区,一定程度为游客提供场景化的体验。如良渚考古遗址公园的游客服务区、金沙考古遗址公园的考古体验区。此外,通过实验考古来“重建”也是激发场所活力的活动。如北京大学文博学院在赤峰的二道井子遗址组织的实验考古。活动设在遗址附近场地,师生们根据考古发现的遗迹现象与研究成果,通过可以控制变量的实验来模拟4000 年前史前建筑的构建方式与建筑形态,同时在古代技术、人类行为模式方面进行有效生动的体验与探索。此类实验考古有助于体验者、研究者和观众对遗址场所文化特征有更深入的感知,是对遗址价值阐释的延伸,是让人们与历史进行对话的一种方式,非常值得推广[13](图8)。

当然,随着数字化技术的飞速发展,利用数字化复原以及遗址现场增强现实方式还原历史场景已成为可能。因此,需要研究遗址现场虚拟再现与博物馆数字化展示的差异性,同时要研究遗址场地植入设备设施的控制要求。

2.4.2 留白

国家考古遗址公园启动初期,就有专家呼吁不要将考古遗址园林化,如冯骥才先生强调“残缺美也是一种历史美,遗址保护就是严格地保护原状,只准大自然改变它,比如风吹日晒对它的消损——人们能做的只是去加固它,延缓它的寿命,但绝不能人为地改变它。”[14]孙华先生指出遗址是废弃的呈残破状态的前人聚居、生产和其他活动场所的废墟,废墟场景应是遗址公园展现给观众的最重要的景观,复原、仿古、古风等展示手段需慎重[15]。柴晓明先生对于未开展考古工作或者考古工作不够充分、资料不完整的遗址建议采取“留白”方式[16]。2017 年国家文物局发布的《国家考古遗址公园创建及运行管理指南》特别提出位于偏远乡村和荒野地区的大遗址在规划考古遗址公园应重视“预留区”的划定,并明确以原状保护为主、控制干扰遗址及环境的建设项目。

考古遗址是承载文化传统的场所,地表残存的古代城址、宫殿、景观设施的废墟遗迹,在中国传统的文化审美中也呈现一种美感。从古代文人访古怀古的诗词中我们会有深刻的感受。怀古者,见古迹,思古人,人们通过残存的历史遗迹,勾起无穷想象,由历史时空转向现实时空,发怀古之幽思,谈古论今,在古与今的对照中寄托感慨,以景结情。遗址场所在时间维度上建构了过去与当下的续接,在空间维度上则以人为沟通中介,上接宇宙天际,下连故址遗构,通过心灵时间与审美空间的交融建构出其有亘古魅力的时空关系场。古代诗人常常借助历史遗迹构架起诗意的情境,形成空间续接与时间相继的时空美感。

因此,考古遗址公园场所营造的“留白”不仅要为今后的考古工作预留空间,还包含合理控制各类配套设施、景观设施甚至绿化设施的建设密度,不宜过多过满。对于地面保存较好的遗迹及周边环境不宜过多干预,维护其历经千百年风雨形成的自然形态和景观风貌,为来访者提供怀古幽思、引发遐想的空间与意境。

2.5 范围与边界

根据场所精神理论,场所应具有结构、特性、空间秩序,考古遗址作为历史时期的人为场所反映古代人地关系,呈现历史演变过程中人们真实生活的集结,有些具有系列的环境层次,并有明显的领域。因此,考古遗址公园应实现遗址与环境的整体保护,遗址公园的范围应完整呈现遗址的边界与空间结构。

众所周知,考古遗址保护管理最大的挑战是土地问题,遗址公园若划定合理的范围,将公园用地全部转化为文物古迹用地是难以操作的。在遗址公园前期策划阶段,当地政府、文物部门、管理机构与考古研究、规划设计、运营策划团队以及社区居民等利益相关者应进行沟通交流,密切商议公园范围、土地调整的科学性和可操作性以及分期实施的可持续性。考古遗址公园不应以简单圈地方式划定范围,可充分考虑更多元、更灵活、具有协调性的管理运营机制。根据考古遗址的价值与布局特征,山林、田野、河流这些与遗址场所特性密切关联的环境要素可以纳入遗址公园核心范围或辐射范围,根据用地属性划分不同层级的管理级别和开放级别,使考古遗址公园有封闭、半封闭、开放等不同层次的环境场所,形成人为场所与自然场所、现代空间与历史空间相联系且具有包容性的文化公共空间。此外,考古遗址公园的展示路线宜符合考古遗址的整体结构,游客在参观过程中可感知遗址内部的空间组织以及外部的山水格局,如果在不扰动遗址安全的前提下进一步开展适宜的文化观演或体验活动,则更能引发公众的场所记忆和情感联系。

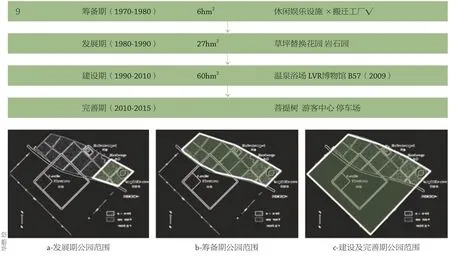

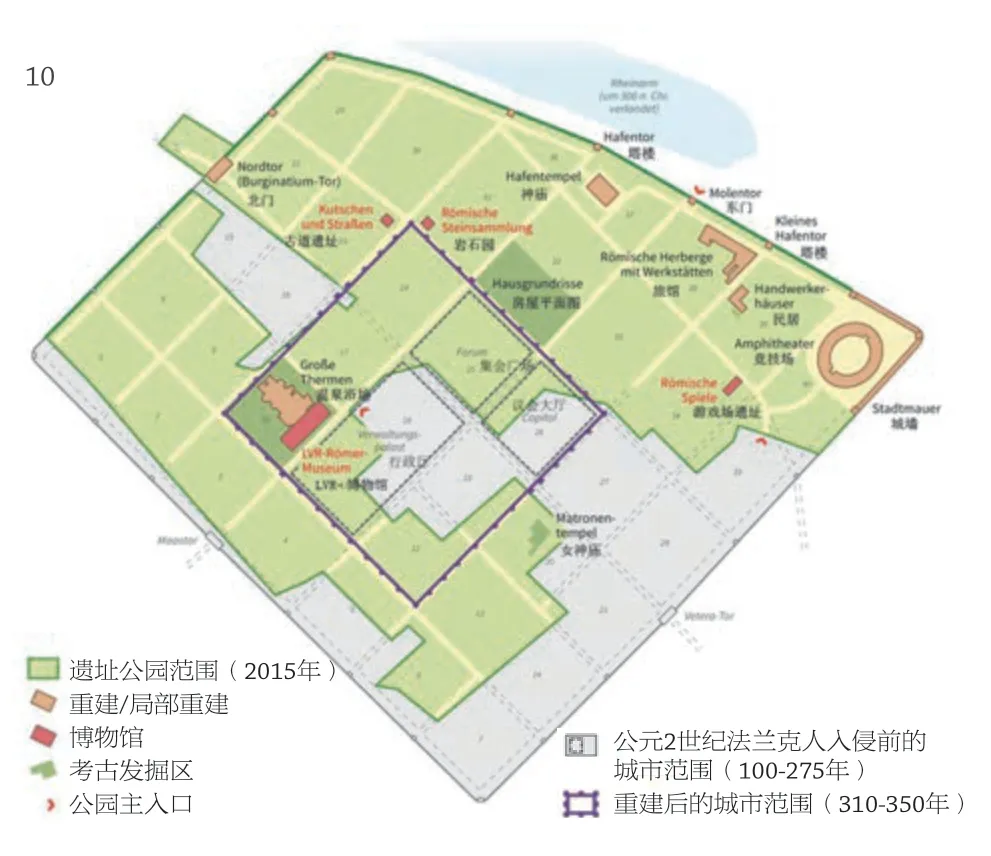

德国莱茵河左岸的科洛尼亚城(Colonia Ulpia Trainan)遗址是德国境内非常重要的罗马遗迹,克桑滕政府从1973 年开始筹建考古遗址公园,随着考古工作的不断推进,公园从最初6hm2逐步扩大到60hm2,覆盖了整个城址,历时近40 年。遗址公园根据已经揭露的科洛尼亚城址格局组织展示分区和路径,公园的各类展览、演出和体验项目与所在场地的历史功能在主题上均有呼应。克桑滕考古遗址公园非常重视公众考古,定期开展考古学家导游日、考古进展汇报日,每年还举办“罗马假日”、罗马美食节、狂欢节、草药节、皮具节等。此外,公园还开展预约夜游项目,科洛尼亚城址夜游并非灯光秀,而是身穿罗马服饰的讲解员给每位游客一盏罗马时期的猪皮灯带领大家秉烛夜游,伴随讲解员的描述以及空间的转换,灰暗空旷的遗址场地给人无限的遐想,带给参观者难忘的时空体验(图9-12)。

9 克桑滕考古遗址公园建设过程

10 克桑滕考古遗址公园平面

11 克桑滕考古遗址公园罗马草药节、罗马狂欢节、罗马美食节

12 克桑滕考古遗址公园夜游活动10-12来源:https://de.wikipedia.org/wiki/LVR-Arch%C3%A4ologischer_Park_Xanten

遗址博物馆往往是考古遗址公园功能最集中、最吸引游客的场所,因形式及体量等因素,博物馆应与遗址范围间隔一定距离。遗址博物馆与考古遗址现场展示在价值阐释体系方面应相互呼应、相互补充。在建筑选址方面应考虑维护考古遗址历史场所的完整性,避免现代风格的建筑在遗址环境中占据强势地位。

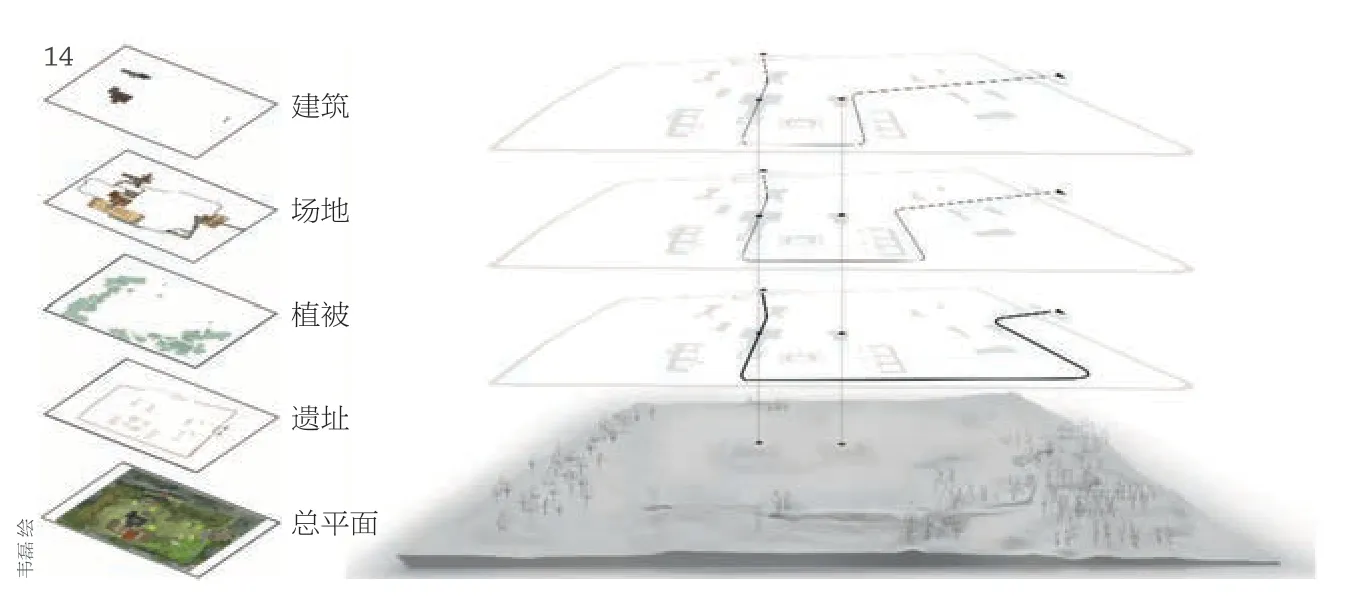

西汉海昏侯刘贺墓曾是全国瞩目的重大考古发现,墓葬出土的文物令世人震撼,刘贺墓作为不可移动文物,是中国迄今发现的保存最好、结构最完整、功能布局最清晰、拥有最完备祭祀体系的西汉列侯墓园。因此,刘贺墓园展示设计主要分析各遗迹的属性特征及相互关系,由此策划展示路线,使参观者能感知西汉列侯墓的规制、规模和空间秩序。此外,设计团队反复推敲如何加强场所边界的识别性。刘贺墓园虽然保存较完整的格局,但是建筑遗迹破坏非常严重,考古发掘仅仅清理出建筑墙基基面,只能在地面勾勒出平面轮廓,如采用简单的地面标识难以表现空间的围合感。最终的设计方案是根据遗迹地形地貌特点采用不同的展示策略,强化了墓园东门和北门遗址的标识性,也增加了出入口的引导作用(图13-15)。

13 海昏侯墓园根据考古信息确定的展示主题

14 海昏侯墓园根据场地和展示主题制定流线

15 海昏侯墓园北围墙曾被河水部分冲毁,北门周边地势复杂,地面瓦片堆积和走向比较清晰,因此采用原状保存。北门保护棚仅覆盖北门和部门墙垣遗迹,尺度较大的F10 遗址回填后让到保护棚外侧,将保护棚尺度尽量最小化

3 结语

我国文化遗产保护已经进入新的时代,考古遗址公园建设亦成为社会日益关注的跨领域事业,数字化、AI 技术发展为考古遗址保护利用提供了更多的可能性。场所精神理论有助于梳理和甄别考古遗址及环境的各类要素和信息,有助于不同领域的专业人员在沟通合作中达成共识,在探讨遗址保护展示方式、协调遗址公园建设各类矛盾时提供科学的依据,使考古遗产延续其生命力并更好地融入当代社会。

考古遗址公园是历史文化场所与当代社会的对话,然而现代社会的文化语境是多元而复杂的,因此考古遗址本体在价值阐释、信息传递以及场所构建方面比博物馆建设要更复杂、更具挑战。考古遗址公园的场所营造不应是简单的历史环境重构,而应通过必要的策略和措施使考古遗产与当代建立连接。今天,全国的考古遗址公园都在积极推动文物活化利用,考古研学、公共讲堂、观演活动、体育游憩等活动如果与遗址展示路径建立最佳组合,将更有效地引导公众通过不同的体验活动感知历史文化。