农村生态环境保护现状及解决策略探究

2023-11-22李志华

李志华

(甘肃省定西生态环境监测中心,甘肃 定西 743000)

引 言

近年来,随着农村社会建设的深入推进,农村经济快速增长。但农村地区作为我国现代化建设最为薄弱的环节,经济增长与生态环境间出现了较大矛盾,农村生态环境污染问题更为突出,制约了经济建设的推进,农村生态环境保护刻不容缓[1]。相关人员必须提高对生态环境保护的重视程度,全面把握农村生态环境保护现状,深入分析其成因,探寻切实有效的对策方法,助力我国农村地区的环境保护工作。

1 农村生态环境保护的意义

1.1 有利于农村的可持续发展

随着我国经济建设的推进,各项产业建设深入农村,取得可喜成果的同时,一部分落后产业引发的环境问题日益凸显。农村生态环境保护工作能够有效调整农村产业结构,推动淘汰落后产业,建设绿色环保行业,大大拓宽了农村经济增长的空间。

1.2 有利于农村环境优化

近年一部分人为获取近期经济利益,随意改变生存环境,导致生态灾害、恶劣天气的多发。农村生态环境保护工作能够有效避免对环境的人为破坏,保护农村生态环境,并推动现有生态环境的改善,有利于农村环境的优化。

1.3 有利于人民身心健康

生态环境污染不仅会对群众的身体健康带来较大影响,导致其罹患多种疾病,甚至威胁生命安全[2]。研究表明,环境污染与抑郁、焦虑等精神类疾病也有着广泛的联系。生态环境保护能够从源头避免随意破坏环境行为,为广大农村地区人民提供良好生活环境,有利于人民身心健康。

2 农村地区生态环境保护取得的成就

数十年来,各级政府从政策、资金等方面为农村生态环境保护付出了不懈的努力,取得了一定的成绩。

2.1 持续推进绿色工程

绿色工程是保护农村生态环境的第一道“屏障”。自1978年起,我国开始进行防护林体系建设,并在1985年将荒山绿化纳入各级政府的工作议程中。另外,我国森林覆盖率大幅提升,截至2022年,森林覆盖率已达到24.02%。进入21世纪以来,我国启动治理水土流失和荒漠化相关工程,目前已经迈入规模化、效益化阶段。同时,自然保护区建设持续深入推进,现已超过世界平均水平,因而从根源上保障了农村生态环境的多样性。

2.2 相继出台环保法律

近年包括《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《全国生态环境保护纲要》等生态环境保护相关法律相继出台,并在实践中不断完善修正,为农村生态环境保护构建起全面的保护网。此外,近年监督执法力度不断提升,各县级行政区均设置了大气、水质、空气质量、土壤等监测点,环保执法活动深入农村,严格打击生态环境破坏行为。

2.3 加大环保资金力度

国家设置了环境保护专项基金,中央财政对农村生态环境保护的资金投入力度逐年增加。农村地区环保基础设施、环境保护产业建设深入推进。同时,各地应积极拓宽环保资金渠道,从多方面入手为农村地区生态环境保护提供资金支持,不仅有效改善了农村地区生态环境质量,同时提供了大量相关就业岗位。

3 我国农村地区生态环境现存的问题

3.1 工业污染问题不容忽视

近年,一部分地区出台了要求工业企业远离市区的政策,导致工业企业为满足政策要求、寻求廉价劳动力,选择搬迁至农村地区。虽然在一定程度上满足了农村经济建设需求,但其中一部分企业生产设备老旧、生产技术过时、相关工作人员缺乏环境保护意识,同时企业资金有限,在环境污染防治方面投资不足,导致农村生态环境受到破坏。相关资料显示,我国耕地总量的17.5%遭受工业污染,全国工业污染排放量的半数以上集中于农村地区,工业污染已成为现今我国农村生态环境的最大污染源。具体体现在空气和土壤两方面。

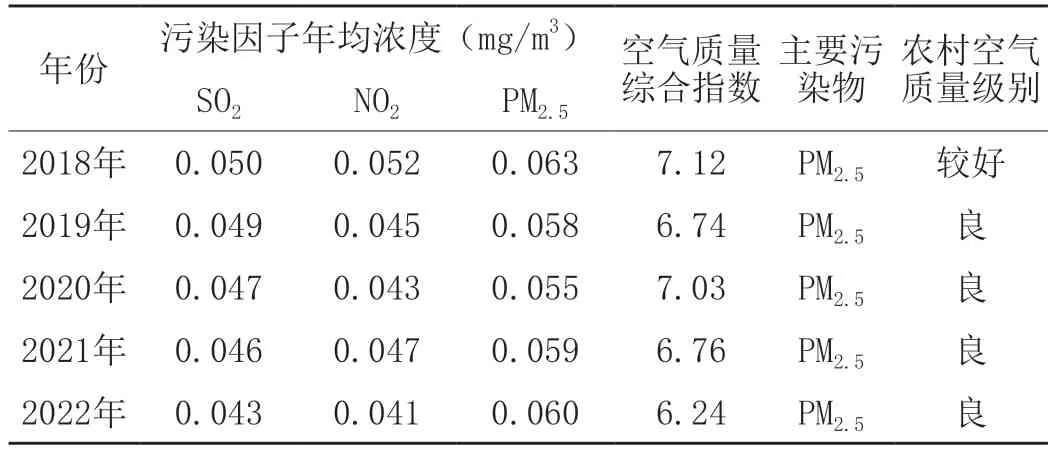

3.1.1 空气质量现状

近五年内,本县空气质量逐年改善,已持续四年维持良好水平,主要污染物为总悬浮颗粒物。但空气污染指数仍处于变化状态,二氧化硫、二氧化氮等污染因子年均浓度有所增加,见表1。

表1 2018-2022年大气环境质量统计表

3.1.2 降水质量现状

本县共设有两个降水质量监测点。2022年全年降雨量为 492.2 mm,pH年均值 6.71(范围为 5.97~7.23),与近四年相比pH值有所下降,全年无酸雨出现,见表2。

表2 2018-2022年降水质量监测表

3.2 农业污染现象严重

3.2.1 污水污染问题

污水处理是我国农村生态环境保护工作面临的最大难题之一。农村地区常见污水种类包括粪尿水、洗衣水、厨余用水等生活类污水和畜禽养殖废水、农作物加工废水等生产类污水。部分农村地区污水排放渠道与湖泊、河流直接相连,且缺乏有效处理设施,导致水体污染,并伴随水流形成农村面源污染。同时,农村地区居民分布较为分散,民居、村庄间距离较远,导致农村地区污水排放呈现排放点分散、排放种类多样、排放量较大等特征,污水污染治理难度较高。据统计数据显示,截至2021年,我国农村地区生活污水处理率仅为28%。

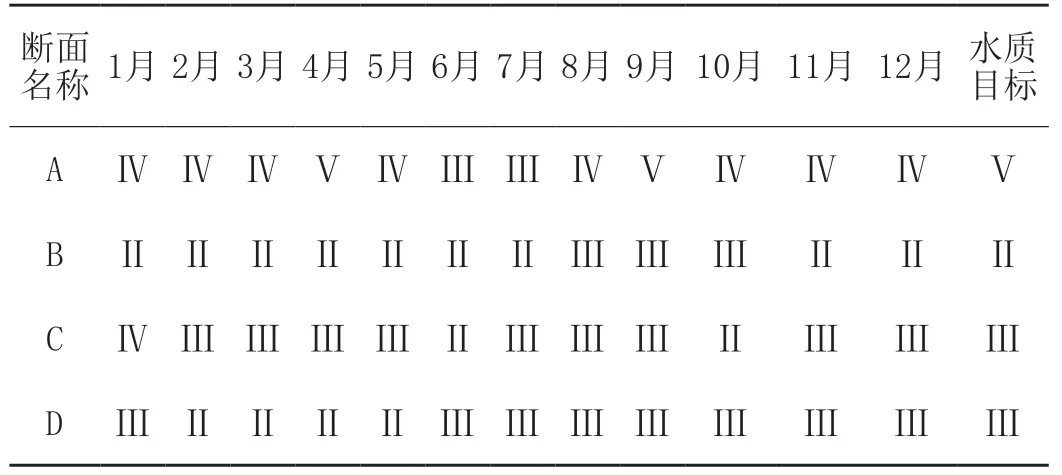

本县共有4个地表水考核断面,2022年水环境质量,见表3。

表3 2022年地表水质量月报

由表3可知,1月份A、B、C、D断面水质均达标;2 月份A、C、D断面水质不达标;3 月份C断面水质不达标,A、B、D断面水质达标;4 月份D断面水质不达标,A、C、B断面水质达标;5 月份A、B、C断面水质均达标;6月份D断面水质不达标,A、B、C断面水质达标;7-12 月份四个断面水质均达标。

3.2.2 垃圾污染问题

随着我国农村居民人均可支配收入的不断增加,其生活消费水平不断提升,带来了生活垃圾量的剧烈增加。统计数据表明,2022年初,全国16 711个建制镇和14 168个建制乡中,生活垃圾处理点的普及率约为80%,其中仅有半数能够实现垃圾及时清运处理。我国农村地区每年生产约2.8 亿吨,年清运量约5 700万吨,年处理量仅3 500万吨。部分农村地区仍采取传统的露天放置、就地掩埋的垃圾处理方式,导致土地被占用,极大的损害了农村生态美观,同时对于水源、空气和土壤带来了直接的污染。导致疾病传播,威胁农村居民身体健康。

3.2.3 土壤污染问题

土壤是生态环境的重要组成部分,发挥着涵养水源、维持生物多样性、降低极端气候影响等多样服务型功能。工业、农业生产中的废水随意排放直接导致了土壤的污染。统计数据表明,我国19%的耕地遭受到污染,部分地区的农作物中发现了铅、镉等有害元素,不仅威胁着人们的生命健康,同时导致土壤中保持肥沃度的微生物受到损害,土壤肥力下降,为地方农业带来了不利影响。

本县共设6个土壤环境质量监测点,针对PH、铅、有机质、铜、铬、汞、砷、六六六、有效磷、速效钾等12项指标进行监测。2022年全年,各监测点的12项指标均达成了污染指数<1,土壤环境满足《土壤环境质量标准》的要求,且符合绿色农业标准规定,适于绿色农业的推行。

3.3 水土流失加剧

水是人类生产、生存的必需资源。我国人口基数大,对于水资源需求量大,且水资源储备有限,人均淡水资源匮乏。一部分农村地区因可用耕地面积不足,农民选择过度开垦土地,导致土壤有机质含量下降,水分涵养能力降低,加剧了水土流失,土壤肥力降低,进一步出现干旱现象,导致土地沙漠化,可耕种土壤范围缩小,降低了当地农民的经济收入,对我国农业生产造成巨大损失。

3.4 生态灾难频繁发生

近年环境灾害频繁发生,季节变化逐渐脱离规律性。部分农村地区的干旱天气持续,直接影响到农作物的产出。此外,暴雨、山洪、泥石流、滑坡等灾害发生更加频繁,导致部分农田被泥沙侵蚀,耕地面积缩小,土壤内养分的含量大幅降低,耕地生产力下降。

4 农村生态环境保护问题出现的原因

4.1 经济基础不足

生态环境保护工作内容多样,对于资金有着一定要求。农村地区经济基础相对薄弱,生态环境保护工作缺乏相应资金,导致环境监测硬件设备难以更新,技术含量较低,影响了监测有效性;环保相关人员因工资待遇等原因不愿前往农村基层,工作人员匮乏,专业能力有限,降低了生态环境保护工作效果。

4.2 监管力度不足

农村地区生态环境保护工作监管力度仍然不足。一部分地方政府受到传统观念的影响,将经济增长放在环境之前,生态环境保护工作推行不力,对于生产过程中的环境污染采取放任态度。同时,监管机构中组织散乱、职责不明确等现象仍然存在,实际工作中越权、抢权、推诿。此外,现今农村环境保护监管机制覆盖面不足,一部分地区的生态环境保护资金被挪用,给生态环境保护工作带来了不利影响。

5 农村生态环境保护解决策略探究

生态环境破坏导致的环境质量恶化具有长期性、积累性特征,其危害难以短时间内在宏观层面显现。这一长时间的积累过程隐蔽性较强,导致危害风险加剧。新时期下,生态文明建设已经成为国家层面的重要战略。政府、相关人员必须重视生态环境保护工作,意识到农村生态环境保护的重要性、急迫性,明确现有生态环境保护管理体制的不足,采取有效策略,有效规避未来可能发生的问题,因生态环境破坏引发的种种风险。

农村生态环境保护工作涉及政府、社区组织和农民个体等多个主体。但一直以来,因农村生态环境污染中,较为突出的空气污染、土壤污染、水污染、生活垃圾污染等问题均属于农村公共事务活动范畴,针对该类污染的治理均以政府为主导,有着较为突出的行政特色,使得生态环境保护工作的责任多由政府主体承担,企业、农民等参与意愿较低,对于自身承担生态环境保护的责任意识不足。不利用生态环境保护效果的提升。但与此同时,农民作为“理性经济人”个体,农村生态环境破坏会对其切身利益带来直接损害。因此,各级政府应当积极引入公众参与,建立多元主体的合作关系,促使广大农民参与到周边生态环境保护工作之中,推动其主动行动维护自身正当权益。

5.1 提升环境质量监测管理力度

提升环境质量监测管理工作力度是全面推行农村生态环境保护工作的重要前提。现今我国多地农村已将环境质量监测结果与地方政府政绩考核挂钩,有助于激发各级干部的自觉意识,促使其环境保护工作和政绩共进。一部分经济基础较为优异的农村地区生态村实地建设,积极投入最新硬件设备,对各项环境污染指标进行全方位监测和了解,形成预警通告机制,避免生态环境的进一步恶化。这些均为推进生态环境保护工作的有效措施,但实施过程中仍面临着一定的现实困境。例如农村生态环境污染类型较多,对于监测设备的技术含量要求较高;广泛、实时的监测对于监测人员的能力具备一定要求,无形中增加了一定的人力成本。各地政府应当结合自身的能力与需求,从多方面提升环境质量监测管理力度。

5.2 完善生态环境保护法律法规

农村地区生态环境与新农村建设密切相关。但现今我国并不具备针对农村生态环境保护的法律法规,已有相关法律不符合农村经济的实际需求。因此,各级政府应注重完善生态环境保护法制,不仅需要出台综合性、指导性的法律法规;也应针对工业污染、畜禽养殖污染、土壤污染、垃圾污染等专项问题设置针对性法规。例如,针对县工业污染中最为严重的大气污染,在国家、省、市环保局方案要求的基础上,对全县所有工业企业进行普查,制定了绿色生态工程实施方案、工业企业产能淘汰更新方案,促使各工业企业在限期内完成排放设备改造。同时鼓励煤炭、电力大气污染排放重点企业引入新型技术,例如低污染排放炉体、清洁熄焦工艺等,实现对空气污染物的有效控制。现今县工业企业空气污染防治设备普及率已达到95%以上,

生态环境保护法律法规制度的完善不仅应当满足授权性规范、禁止性规范和义务性规范的需要,制定强制性条款,推动落实;也应注重激励性引导,制定合理调款,调动起广大农民心中保护生态环境的热情,逐步落实生态环境保护法律法规,针对农村生活垃圾、污水的治理,村风村貌的树立等问题,积极设置示范乡村,发挥辐射效应,实现协同发展。

6 结语

综上所述,新时代背景下,农村生态环境保护需要更新的思路。在完善生态环境保护立法、强化监管执法力度、引入新型环境监测设备和人员的同时,应意识到农民这一最主要的利益相关者和行为主体,重视农民在农村生态环境保护中的作用,树立以人为本理念,重视生态环境保护工作规划和生态环境保护意识宣传,借此提升农村生态环境保护工作的实效性,促使农村环境保护事业持续稳步推进,为社会主义新农村建设贡献力量。