海外经历是否意味着更高的学术表现

——以国家自然科学基金项目主持人为例

2023-11-21蔡小静吕晓赞

蔡小静,吕晓赞,周 萍

(1.扬州大学政府治理与公共政策研究中心,江苏 扬州 225127;2.浙大城市学院法学院,浙江 杭州 310001;3.浙江大学公共管理学院,浙江 杭州 310058)

0 引言

近年来,全国各地的高校和科研机构展开 “人才大战”,争相抢夺具有国际视野、有海外经历甚至是海外博士学位或工作经历的高层次人才,旨在通过优化师资队伍结构提升高校的科研水平和学术影响力。许多高校将具有半年或一年以上的海外访问经历作为人才招聘的重要条件之一,实行面向具有海外经历的博士或海归人才的高层次人才引进政策。教育部历年教育发展公报表明,我国每年在读博士研究生和博士毕业生数量持续增加,高校教职竞争愈发激烈。2020年初突如其来的新冠疫情在全球暴发,大批海外学子归国求职,各类高校择优选拔人才,对国内毕业的本土博士 (尤其是无海外经历的本土博士)而言,获取合适的教职更是难上加难。这一现象不由引发深思:海外经历是否意味着更好的学术表现?高校和科研院校是否应将海外经历作为遴选人才的重要标准?为了破解这一问题,本文从多个维度分析研究者的海外经历与学术表现之间的关系,以期为高校和科研管理部门提供决策参考。

本文以获得国家自然科学基金 (NSFC)面上项目和青年科学基金项目的青年博士申请者为对象,通过回归分析法比较海外博士和本土博士的学术表现差异,分析海外经历对研究者学术表现的影响。研究问题包括:①海外经历与更高的学术生产力有关吗?②海外经历与更高的引用影响有关吗?③海外经历与更高的国际合作程度有关吗?

1 文献回顾

海外经历是影响科研人员学术表现的重要因素之一,海外经历与学术表现间的关系亦成为科研管理领域重要的研究议题。既有研究从学术生产力、引用影响、合作程度、职业发展等多个视角分析了海外经历对研究者的影响。结果表明,海外经历对学术生产力有积极影响,且该影响可能与海外经历的类型有关。在科技发达国家有过求学、研修或工作经历的学者约占三分之二,且学者流动方式、流向和阶段会影响其国际科研合作和提升生产力[1]。总体而言,有海外经历的学者比无海外经历者有更高的实证产出,但是海外博士对实证研究产出却没有显著影响效应,说明短期出国交流政策能有效提升实证研究产出[2-4]。这一结果可能与在海外获得博士学位的海归学者在回国后普遍面临身份认同缺失、社会关系断裂和科研生产资料不足等问题有关[5]。

在海外经历与学术影响力方面,李文聪等[6]分析了4所生命科学研究机构的课题组长的海外经历与科研论文质量的关系,发现有海外工作或学习经历的课题组长在影响力更高的期刊上发表论文,且海外留学和工作时间越长,越有利于发表高被引的论文,且论文发表在影响力更高的期刊上。但是,是否在海外取得博士学位与其论文影响力无关。Cao等[7]根据职业流动性分析了海归科学家的学术活动,发现海归科学家学术产出的影响力更高。

在海外经历与科研合作程度方面,外国出生的学者或海归学者比本土学者具有更大的国际合作网络,且较多的国际合作源自那些未在国外获得学位但在国外任博士后或直接就职的学者[8];Cao等[7]指出海归中国学者不仅发表了更高影响的论文,而且发表了更多国际合作论文,且有助于帮助国内学术网络与国外学术网络建立联系。上述结果为海外经历与国际合作程度之间的联系提供了实证。Jiang等[9]发现,在欧洲获得博士学位回国的学者在博士就读期间与导师紧密合作,且回国后仍旧维持合作关系,且国外导师的种族、性别、留学时长等均与其维持国际合作关系有关。但由于国内学缘关系、回国前的海外学术网络以及回国后的学术规划,海归学者的合作重心逐渐从校内合作和国际合作并重逐步向以校内合作为主转变[10],即国际合作随其本土化过程逐渐减少。

海外经历还与职业流动意愿、职业发展等有关,具有海外经历的高层次人才与本土学术网络联系较松散,流动成本相对较低,因此具有更强的职业流动意愿[11]。就职的海外机构数量越多,平均流动时间越短;海外工作时间越长,流动周期越长[12]。海外全职学习或工作经历也与职业发展有关。一项研究以我国 “长江学者奖励计划”入选教授为样本,分析了不同类别和不同层次的海外经历对高校科研人员职业成就进展的影响,证实了全职海外经历的科研人员在职业发展中具有明显优势,但获得海外博士学位即归国以及海外交流经历未能缩短职业成就时间[13-14]。有海外工作经历的阿根廷生命科学家具有更高的职称晋升概率[15];在我国的数学和社会学领域中,海归博士的国际合作联系更强,这一优势有利于学者更快获得职业晋升并升任正教授[16]。

综上,现有研究对不同类别研究者的海外经历与科研产出、科研合作、职业发展等的关系展开研究,但多聚焦于某一维度,研究视角较为单一,且鲜少有研究将研究者发表论文的不同时间段纳入考虑。据此,本研究基于研究者短期和长期等不同时间段的学术产出,从学术产出、引用影响和国际合作程度等多个维度展开系统分析,以期丰富并细化相关研究。

2 数据和方法

2.1 数据来源

为了比较具有不同类别海外经历的博士研究者的学术表现差异,本文选取2011—2014年获得国家自然科学基金数学、材料化学和电气工程领域的面上或青年科学基金项目的具有博士学位的项目主持人 (本文称作博士研究者)。选择面上项目或青年科学基金项目主持人为研究对象,是因为这两类项目覆盖面较广且资助力度适中。申请人限定为2011—2014年项目主持人的原因在于:①一般项目的执行年限为3~5年,距今最近的2014年项目多在2017—2018年结题,项目的成果也多于2018年之前产出,恰能满足论文3年的被引窗口,因此目标项目的结束年份应不迟于2014年;②考虑到研究者检索和论文检索的工作量,项目和研究对象的数量应加以控制,故将目标项目的年份限定为2011—2014年,共计约2000名项目主持人[21],其中1607位有博士学位。在上述博士中,本研究仅选取博士年已知且硕士和博士学位年不超过7年或本科和博士学位年不超过10年的博士 (以便于计算学术年龄),符合该条件的博士研究者共计923位。

根据是否获得海外博士学位、是否有海外工作或交流经历,本研究将上述博士研究者分为以下四类 (见图1)。

图1 研究对象选取及分类

(1)海外博士,指具有海外或境外高校或科研院所博士学位的博士,共245名 (26.5%)。

(2)本土博士,指具有国内高校或科研院所博士学位的博士,共678名 (73.5%):①有海外工作经历的本土博士,指有1年及以上的海外或境外工作经历 (如博士后、教职、企业工作人员等)的本土博士,共239名 (25.9%);②有海外交流经历的本土博士,指在海外或境外高校或研究院所有短期 (1年以内)学习或访问交流经历的本土博士,共199名 (21.6%);③无海外经历的本土博士,指无海外或境外工作或交流经历的本土博士,共240名 (26.0%)。

本文获取了上述博士研究者自2006—2019年的论文集合,论文时间范围限定为此的原因在于:Web of Science (WoS)自2006年起提供作者全称信息,结合全称信息和机构信息可对我国学者进行作者消岐,故起始年为2006年;同时,为了确保足够的被引窗口,结束年取至2019年。论文数据获取步骤如下:首先,通过研究者的学术简历、个人主页、学术平台等渠道确定研究者的就读院校和工作机构 (包括流动情况);其次,基于研究者不同的姓名和隶属机构写法在WoS核心合集中检索其学术论文;再次,通过匹配研究者姓名、机构、职业流动情况和资助信息等,剔除无关文献,提取精确论文集合;最后,下载并整理各个研究者的学术论文,获取其作者、地址、引用影响等字段[21]。各学科中四类博士研究者的平均论文数量如表1所示,数学、材料化学和电气工程领域的博士研究者平均论文总数约为200篇、530篇和180篇,近6年发表论文约为50%、53%和65%。在四类博士研究者中,数学和电气工程领域中有海外交流经历的本土博士发表论文最多,电气工程领域中有海外工作经历的博士发表论文最多。

2.2 实证模型和变量测度

与上述三个研究问题相对应,本文采用的因变量包括论文数量、引用影响和国际合作程度。根据因变量的变量特征,本文采用负二项回归模型 (Negative Binomial Regression)和最小二乘法回归 (OLS回归)模型展开分析。首先,科研论文是基础研究领域科研人员最主要的科研产出形式,本文选取一定时间内研究者发表的学术论文数量 (N)来反映科研生产力。论文数量属于计数型数据,适合采用因变量为非负整数的计数模型。根据因变量的分布特征,选择负二项回归模型分析海外经历对一定时间内的学术论文数量的影响。其次,本文选取一定时间内研究者发表论文的平均领域归一化引用影响 (Category Normalized Citat-ion Impact,CNCI)来反映研究者的引用影响,并选取论文中国际合作论文的比例来反映研究者的国际合作程度 (INTL)。由于引用影响和国际合作程度均属于连续变量,故采用最小二乘回归分析模型 (OLS)分析海外经历对引用影响和国际合作程度的影响。为了研究海外经历对研究者不同时期学术产出的影响,本文选用不同时间阶段来计算学术论文产出的相关指标。首先,总体产出,即自2006年起至2019年的所有论文。其次,近年产出,即近6年 (2014—2019年)发表的论文。最后,短、中、长期论文产出。为了分析海外经历对研究者短期和长期学术产出的影响,结合数据样本特征 (博士毕业年分布和论文时间范围),本文针对2006—2012年毕业的博士研究者选取其自博士毕业年起3年、5年和8年内发表的论文。考虑到文献被引生命周期规律和期刊影响因子时间窗口,文献发表后达到最高被引的时间大约为2年 (有些学科领域需要更长的时间窗口),故将3年设为短期研究产出的时间窗口;同时,根据研究样本的博士毕业年分布和论文时间范围 (截至2019年),选取样本数据所允许的最长时间窗口来反映长期研究产出,即8年;选取介于短期和长期之间的时间窗口用于反映中期研究产出。年均论文数量低于1篇的研究者不纳入对应的分析模型。

上述回归模型的核心解释变量是海外经历类型,即海外博士、海外工作经历、海外交流经历和无海外经历。控制变量包括可能影响科研产出的性别 (sex)、学术年龄 (acad_age)、博士毕业院校类别 (phd_type)、团队规模 (team_size)、研究领域 (field)等因素。其中,学术年龄定义为博士毕业年至2020年的差值,体现博士研究者从事研究的资历;博士毕业院校类别包括海外或境外院校、国内985/211高校、中科院相关机构和其他机构;团队规模为一定时间内研究者所有论文的平均作者数量;学科为样本研究者的来源学科,即数学、材料化学和电气工程。研究涉及的因变量、自变量和控制变量的定义、编码和描述统计量如表2所示。

3 实证结果

本研究采用回归分析法,分别探讨海外经历及其类型与论文数量、引用影响和国际合作程度之间的关系。

3.1 海外经历与论文数量

表3的数据表明,海外经历类别对所有学术论文产出、近6年论文产出以及博士毕业后3年、5年和8年的论文产出数量无显著影响,表明海外经历不同的四类博士研究者的学术生产力无显著差异,不论是以所有论文还是短期内的论文来计算。唯一的例外情况是:对2006年及之后毕业的博士研究者而言,海外博士和有海外工作经历的本土博士在毕业后3年内比仅有海外交流经历的本土博士发表论文显著更少 (模型3a:Chi2(α1=α2)=3.68,p<0.05;Chi2(α2=α3),p<0.1),该结果侧面验证了与海外密切的学术联系伴随着一定程度的 “适应成本”。

3.2 海外经历与引用影响力

表4所示为不同海外经历与研究者的引用影响关系,结果显示海外经历类型与平均引用影响有显著相关性:海外博士研究者的学术影响力显著高于另三类本土博士,有海外工作经历的本土博士的学术影响力显著高于有海外交流经历和无海外经历的本土博士,但有海外交流经历和无海外经历的博士研究者的学术影响力无显著差异,即引用影响的排名为海外博士>有海外工作经历的本土博士>有海外交流经历和无海外经历的本土博士。该结果充分体现了海外博士和有海外工作经历的本土博士的影响力优势,表明研究者的海外经历时间越长、海外经历越丰富、海外联系越紧密,其整体引用影响越高。以近6年的学术论文为数据来源得出相似的结论,具体而言,海外博士的学术影响力显著高于另三类本土博士,有海外工作经历的研究者比有海外交流经历的研究者有更高的影响力,但这两类研究者与无海外经历者的学术影响力均无显著差异。部分博士研究者 (毕业年在2006年及之后)的海外经历类别与其短期和长期学术影响力之间的关系结果表明,海外博士与其他三类本土博士的短期影响力 (3年和5年)无显著差异,但其8年的长期学术影响力显著高于仅有海外交流经历和无海外经历的本土博士,表明从长期来看,海外博士会发表更高影响力的论文,但这一效应在短期内并不显著。有海外工作经历的本土博士比仅有海外交流经历的本土博士有更高的影响力,而有海外交流经历和无海外经历者的短期和长期影响力均无显著差异。

表4 海外经历对引用影响的影响 (OLS回归)

上述结果表明,有海外工作经历的本土博士 (多为博士后)比仅有海外交流经历者与海外机构及研究人员的学术和文化交流更深入,在海外机构的融入程度更高,同时比海外毕业博士更熟悉和更适应国内学术文化和环境,因此其学术影响力较高。此外,有海外工作经历的本土博士与无海外经历的本土博士在博士毕业后3年和8年内论文影响力无显著差异,但是毕业后5年内论文的平均影响力有显著差异。

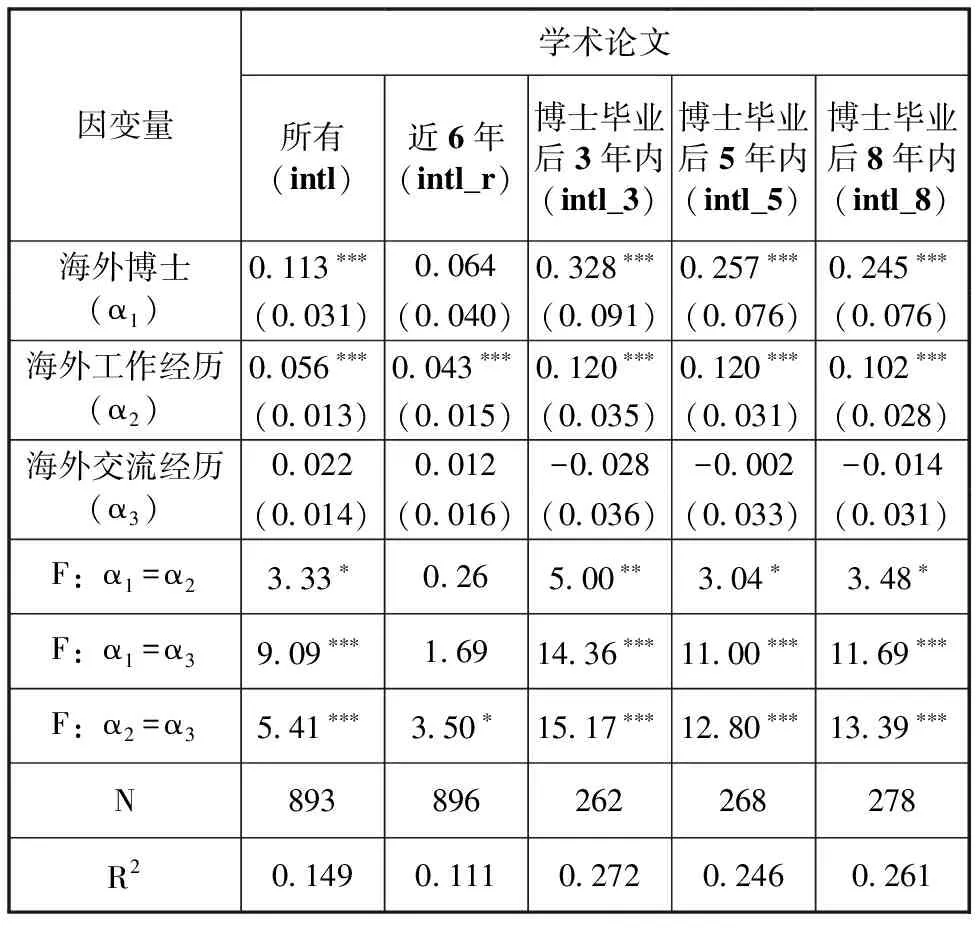

3.3 海外经历与国际合作程度

表5所示为海外经历对不同时间阶段内研究者平均国际合作程度的影响,除了基于近6年论文的分析结果外,各模型的结果一致:海外博士的国际化程度最高,显著高于另外三类本土博士;有海外工作经历的本土博士比另外两类本土博士研究者表现出更高的国际化程度,但是仅有海外交流经历的本土博士和无海外经历者的国际化程度无显著差异。该结果表明,海外博士和有海外工作经历的本土博士在海外的学习或工作经历较深入,不论是学术训练、语言或文化熏陶,且拥有更密切和丰富的海外学术联系,因此国际合作程度更高,但本研究未能证实短期性的访问或交流经历对研究者国际合作程度的显著影响。仅考虑近6年的论文时,海外博士与其他三类本土博士的国际合作程度无显著差异,但有海外工作经历的本土博士的国际合作程度仍高于另外两类本土博士,表明海归博士回国工作多年后实现了学术发表的 “本土化”,国际合作程度逐渐和本土博士趋同。

表5 海外经历对国际合作程度的影响 (OLS回归)

4 结论与讨论

4.1 研究结论

第一,海外经历类别与研究者论文数量无显著相关性。本研究从个体研究者视角证实了海外经历 (海外博士学位、海外工作或交流经历)与学术产出之间无显著关联,即具有不同类别海外经历的博士研究者的学术论文数量无显著差异。该结论与研究指出的海外经历与更高产出有关[2-4]相悖,可能原因是国家自然科学基金 (NSFC)择优资助的遴选机制有关。经过项目遴选机制的领域内 “佼佼者”不仅研究能力更强,具备海外留学、工作和交流经历的比例也更高。本研究中经过项目遴选机制的优秀博士研究者中约74%具有海外博士学位、海外工作或交流经历,比例显著高于国内C9联盟高校[17];通过遴选机制的无海外经历者亦具有较高的学术水平。因此,在NSFC项目主持人中,海外经历与学术论文生产力之间无显著关联可以理解。此外,获得海外博士学位无益于提高学术论文生产力,原因在于海归学者在国内开展科研活动时面临由国内外科研管理、科研评价、科研保障等制度和文化差异引起的 “逆向文化差异”[18-19],面临身份认同缺失、社会关系断裂和科研生产资料不足等问题[5]。

第二,海归博士的长期学术影响力和国际合作程度较高,国际合作程度随着 “本土化”进程与本土博士趋同。海归人才常被视为 “高层次人才”的代表,与本土博士相比,获海外或境外博士学位的研究者的学术影响力在博士毕业后短期内无明显优势;但在逐渐适应国内学术文化和环境、克服了 “逆向文化差异”的同时,海归博士相对于本土博士的影响力优势逐渐凸显,博士毕业后8年内、近6年和2006年起所有论文的学术影响力均显著高于本土博士。同时,海归博士在海外求学过程中长期接受语言文化熏陶及学术训练,结识了更多国外学术同行,国际学术资源颇丰,这些学术资源和学缘关系的累积使其学成归国后的学术发表行为更趋国际化,国际合作程度显著更高。随着海归博士在国内 “落地生根”,开始逐渐组建国内的学术团队、积攒本土化的人力资本和社会资本,国际合作程度逐渐与其他本土博士趋同。

第三,本土博士中,海外工作经历者的学术影响力普遍高于仅有海外交流经历者;海外工作经历者的国际合作程度显著高于其他本土博士。有海外工作经历的本土博士多为赴海外攻读博士后的研究者,在博士毕业后短期内学术论文的引用影响力相对较高,但不具备长期优势,表明海外工作经历的溢出效应具有时效性;不论以短期、长期或所有论文计,海外工作经历者的学术影响力均显著高于仅有海外交流经历的本土博士,可见相较于海外交流经历,海外工作经历对应的海外时间越长,海外交流程度和联系紧密程度越高,溢出效应也更高。在三类本土博士中,具有海外工作经历者的国际合作程度最高,表明海外工作经历与海外博士经历类似,均为时间较久、交流更深入、海外联系更紧密且更可持续的研究经历,这意味着更丰富的海外学术资源和学缘联系有助于提高研究者学术成果的国际化水平。

第四,海外交流经历对提升学术表现无明显作用,有海外交流经历的研究者在论文数量、引用影响和国际合作程度方面与无海外经历者无显著差异。海外交流经历主要包括以国家留学基金委为主的政府机构或相关单位资助的学术访问,是许多高校和科研院所招聘人才的要求 (甚至门槛条件)之一。然而,本研究结果表明,在数学、材料化学和电气工程领域,具有海外交流经历的本土博士并未比无海外经历者表现出更高的学术论文数量、影响力或国际合作程度,即在NSFC项目主持人群体中短期海外交流经历未能有效改善研究者的学术表现。

4.2 研究建议

第一,理性看待博士的海外经历。由于当前大部分高校或科研院所对海归人才的青睐和对海外学习经历的要求,许多本土博士难以进入理想高校或面临打折的待遇和偏见。这一现象可能导致形式化的学术交流,对本土博士而言也意味着偏见。实证表明,海外经历并不等同于高水平,有海外学习经历的本土博士可能因更丰富的海外学缘关系和国际发表水平有更高的学术成就,但这并非必然——海外经历不是未来学术成就高低的决定因素。因此,建议高校在人才任用中不应过分看重海归经历,应以实际的教学能力、科研水平和潜力等为标准任用人才。

第二,支持引导本土博士以多种形式开展长期可持续的交流活动,主动吸收跨国资本。海外经历可以使研究人员长时间、近距离接触国外的文化、语言和研究环境,开拓多元化思维,提高自身的人力资本、社会资本和科技竞争力。在面对面访问交流难上加难的 “后疫情时代”,应采用多种方式开辟人才走出去的多元渠道,继续鼓励本土博士开展有实质性的国际合作与交流,提倡以虚拟平台、线上会议为基础的国际交流新模式,积极且持续参与跨国研究项目。

第三,促进海外人才跨国资本的本地化进程。海归人才区别于本土人才的价值在于其在海外经历中积累的跨国资本,但跨国资本的本土化进程因其面临的 “逆向文化冲击”问题而受阻[20],具体体现在海归人才归国就业后学术生产力并未高于本土博士,且学术影响力的优势凸显较晚。因此,在人才引进环节应注重推进人才的 “本土化”过程,帮助缓解 “逆向文化冲击”,促进跨国资本的本地化,促进海归人才在影响力、国际化水平方面的优势凸显,实现国内机构的学术生产力、影响力和国际化水平全面提升。例如,组织活动让海外人才与有不同海外经历的本土博士面对面地交流学术文化差异、探讨英语写作和交流、熟悉人文环境、工作环境和人际交流模式等,帮助海外人才迅速有效地了解和融入国内学术环境和文化、增进与本土博士之间的交流合作。除此之外,还应充分认识海归博士与本土博士的差异,不用同一把尺子衡量,应坚持定量与定性相结合的原则开展评价[20],结合学科差异和研究者引进前后的个人差异,提高评价的灵活性和实用性,为海外人才提供更科学合理的科研环境。

4.3 研究局限

第一,由于样本的学科范围和研究者数量有限,需要谨慎看待研究结论的适用性。一方面,本文的研究对象仅限于数学、材料化学、电气工程领域符合一定标准的博士研究者,研究结果仅适用于以上述领域为代表的自然科学领域,但未必适用于对学科差异较大、主要研究成果包括非学术论文成果或以中文论文为主的大部分人文社科领域。另一方面,本文将研究对象限定为在2011—2014年内 NSFC面上项目或青年科学基金项目资助的项目支持人,因此研究结果较适用于领域内具备一定研究基础、研究实力相对较强的研究者。尽管所属区域、高校不同,本研究选取的领域中大部分研究者将优先申请国家级资助项目 (即NSFC项目),同时考虑省级科研基金及其他基金。因此,该设定在一定程度上选取分布于全国各大高校和区域、各领域相对较优秀的研究人员,研究人员的研究水平差异较小,更有利于不同海外经历的研究者的学术表现比较。

第二,样本的内生性问题。由于西方发达国家的高等教育发展较早且更完备,接受海外学术训练的海外博士以及具有海外工作经历的本土博士通常被认为具有更高的学术水平;具有海外交流经历的本土博士大多通过国家留学基金委 (或其他)资助出国进行访问交流或联合培养,而这些人员通常需要与其他同行进行竞争、通过资助机构的评审方可获得赴海外进行交流的机会。本研究的结果表明,海外博士或有海外工作经历的本土博士表现出更高的影响力,该结果可能是因为海外经历对研究者影响力的提升作用,但也不排除具有海外经历 (包括海外博士学位、海外工作经历)的研究者本身具备更高的研究能力。因此,本研究的结果仅能证明海外博士学位和海外工作经历与更高影响力有关;但是否有海外交流经历与更高影响力无关。

本研究未能量化研究者的海外交流或工作时长,难以准确估计海外经历 (尤其是海外交流经历)对学术表现的影响。例如,当前海外交流经历包含1年或以上的访问交流经历,也包含半年以内的短期访问经历。未来研究将细化研究者海外经历的类别,以准确估计海外经历的深入程度与学术表现的关系。